父の先見

その生と哲学

岩波書店 2000

Bruno Centrone

Introduzione ai Pitagorici 1996

[訳]斎藤憲

編集:押田連 協力:国方栄二・山口義久・佐藤義尚・川島慶子

われわれ4年ろ組の教室の後ろには、石膏で象られたソクラテス(1495夜)のモノクロ写真が額に入って少し俯きかげんに飾られていた。キノコ学者であった吉見先生が尊敬していたからだ。その後の3年間、白いソクラテスはわれわれを眼球のない目で睨んでいた。

ある日の給食に青い豆が出た。先生が急に立って、おまえらピタゴラスの定理ちゅうのは知ってるな。直角三角形ちゅう三角形があるな。直角定規になってるやつや。ピタゴラスはその三つの辺にどんなカンケーがあるかを考えた人や。ソクラテスよりももっと古い人やで。そやけどピタゴラスはお豆さんが嫌いやったんやな。嫌いなだけでなくて、怖がっとった(われわれは笑った)。お豆畑があると、震えて逃げよった(もっと笑った)。

今日はピタゴラスの真似したらあかんぞ。ちゃんとお豆を食べなさい。そのうちピタゴラスの定理は教えてあげるから、安心して食べなさい。かくてわれわれはまんまるい豆を一つ摘んでは隣りにちょっと自慢気な顔みせながら口に運んだものである。

若きピュタゴラスがどんな日々をおくっていたのかは、ほとんどわかってはいない。けれどもその名が周辺に知られたころには、神秘を伝授し、独得の神託にかかわり、クロトンの神殿の奥や洞窟での学習と瞑想を司る「ミラビリアな人物」だと思われていた。ときにはダイモーンあるいはアポロンの末裔と崇められていた。

魂の輪廻転生を確信し、秘儀や祭儀やイニシエーションの指導に当たっていたとも伝えられている。このことはヘロドトスも暗示的ではあるが記していた。オルペウス教との関係も取り沙汰された。冥界ハーデスを往還したという詩神オルペウス( オルフェウス)に由来する古代ギリシアの秘密宗教である。魂の不滅と輪廻転生を説いた。

そんな伝聞を耳にしていたプラトン(799夜)はオルペウス主義とピュタゴラス主義とをほぼ同一視していた。アリストテレス(291夜)は、こんなふうに書いていた。「理性をもつ生きものの一つは神、一つは人、一つはピュタゴラスのごとき者」。

こうなると、どうみてもシャーマンである。豆を怖がるシャーマンだ。ではシャーマンがどうして数学などを操ったのか。ピュタゴラスには数聖としての名誉も冠されてきたはずなのだが、このあたり、いろいろのことが結び目をもちにくい。

なお、この一文ではピタゴラスの表記はしばしばピュタゴラスと綴る。

本書はピュタゴラスに関する史料をとことん精査した一冊である。著者のチェントローネはイタリアの古代哲学研究者で、『偽ピュタゴラス派倫理論集』の校訂や翻訳にかかわって、そのうえで、本書のような一般書を著した。

その骨格はW・ブルケルトの徹底的な研究、たとえば『叡智と学問』(1962)によってほぼ用意されていたもので、従来のピュタゴラスに関する観点を一新していた。それまでわれわれは、イアンブリコスの『ピュタゴラス伝』(国文社・京都大学学術出版会)、ディオゲネス・ラエルティオスの『ギリシア哲学者列伝』(岩波文庫)、ポルピュリオスの『ピタゴラスの生涯』(晃洋書房・京都大学学術出版会)などによって、次のように知らされてきたのである。

ピュタゴラスは紀元前6世紀のどこかでイオニア地方のサモスに生まれた。父親はシリアからきた宝石商で、近くにはタレスが住んでいた。若いころからオリエント各地を好きに遍歴していたらしく、エジプトでは幾何学や密儀宗教と接し、フェニキアでは算術と比率を学び、カルディア人からは天文学や占星術を摂取した。一説にはゾロアスター教の司祭のもとで修行したとも伝えられている。

こうして20年ほどしてふたたびサモスに戻ってきたのだが、僭主ポリュクラテスの専横が激しく、心優しきピュタゴラスはまたもや出奔を企て、結局はイタリア南部の植民都市をへてクロトンに移り、そこでミラビリアな教団を形成し、数百人との共同生活を始めて、何かと世話を焼いてくれるテアノとも結婚した。

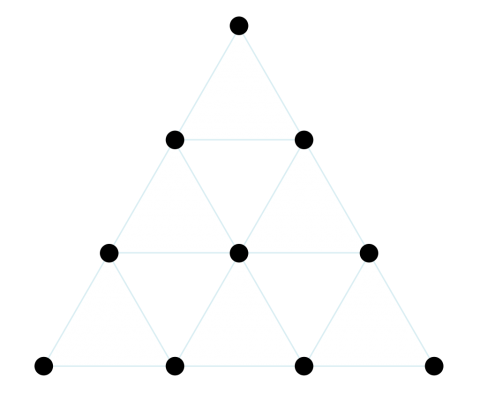

やがてピュタゴラスは自然哲学や自然数学に耽るとともに、魂や体の永遠をそうとうに確信するようになり、しだいに「万物は数である」「われわれは完全数や友愛数に司られている」といった考え方を究めていった。とくに10には神秘の絶顛を感じたようで、そのためクロトンのピュタゴラス教団の紋章は10個の点を三角形に配置したテトラクテュスによって意匠化された。

その後もいくつかの数学定理を発見するとともに(アポロドロスの詩にはそれがピュタゴラスの「直角三角形の定理」だと暗示されている)、のちにポエティウスが『音楽教程』(講談社学術文庫)に記したように音階(ハルモニア)の研究にも没頭し、オクターブと4度と5度の和音を発見した。楽器も工夫された。

こうして教団は隆盛を誇るわけでもなく、布教一途になることもなく、内々のビオス(生活)を重んじつつ静かに充実していたのだが、クロトンの政情が少し不安定になった時期、一人の退去者が出たことをきっかけに動揺が生まれ、これがきっかけに集団が少々分裂する渦中、ピュタゴラスは殺害された。

こんなピュダゴラス像である。とくにピタゴラスの定理や数や比の洞察については、多くの伝記が絶賛しつづけた。しかしブルケルトの研究以降、これらの多くがほぼ根拠の薄い噂話であったことがあきからになってしまったのである。

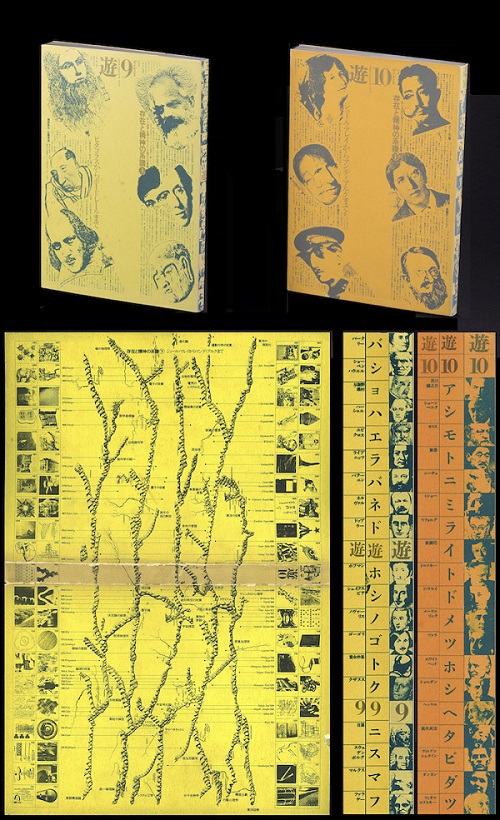

1976年、ぼくは「遊」の9号と10号の2冊をまるごと「存在と精神の系譜」という特別号に組み、古今東西の気になる142人をずらり並べてその特色を浮き彫りにする原稿を書きまくった。戸田ツトム君を抜擢して全面的なエディトリアル・デザインを任したところ、すばらしい冒険に挑んだ。特別号はのちに大冊の『遊学 142人のノマドロジー』(大和書房)という単行本になり、しばらくたってから『遊学』Ⅰ・Ⅱ(中公文庫 2003)という文庫になった。高山宏(442夜)が解説を書いてくれた。

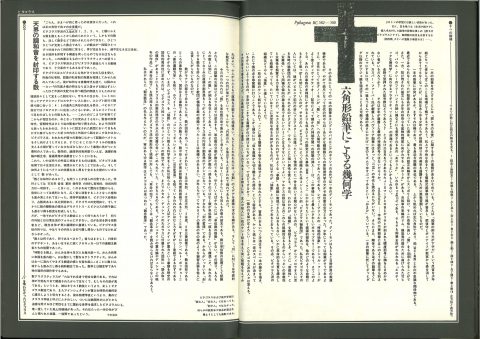

この142人の劈頭に掲げたのがピュタゴラスだった。題して「場所を記憶する数学」というもので、ぼくが小学生のころに大好きだった六角形の鉛筆のフェチな思い出から入って、古代のグノーモンとコンパスに託して、ピュタゴラスがどのように地上に十等分を示したのか、その方法について「単位数の分割を数とみなした」という視点から綴った。ピュタゴラスがクロノスの教団で耽ったのは計算の技芸ではなく、照応(コレスポンダンス)の技芸だったという見方を提出してみたものだ。

こんな見方がありうるかどうかということも、そもそもピュタゴラスについての怪しげな事績しか知らないままに書いたのだからいいかげんなものになっているのだが、この「存在と精神の系譜」は32歳のときの若書きで、なんとも勝手にのめりこんで綴ったものだったのだから、仮にブルケルト以降のピュタゴラスの証拠の薄い実像を知らされていても何を変更する必要などあるものか、やっぱりぶっとんだ解釈をしたくなっただろうと想う。

ちなみに142人には29人の科学者、11人の数学者が入っていた。数学者は次のような顔ぶれだ。「遊」掲載時には別のタイトル(ヘッドライン)を付けていたので、興味があればくらべられてみられたい。

場所を記憶する数学 ピタゴラス

外部に主語がある ライプニッツ(994夜)

ネックレスと初期条件 ラプラス(1009夜)

少数なれど熟したり ガウス

差異の直観を科学する ロバチェフスキー

瀬戸際の数学的自由 ガロア

半抽象の数学劇場 カントール

脳のためのトポロジー クライン(1592夜)

十川治江から来た手紙 高木貞治(54夜)

本は一冊の注射器である ワイル(670夜)

数学的遁走曲 ゲーデル(1058夜)

さて、数学的事績がさだかではないピュタゴラスを、それではどのように心に抱けばいいのかという問題である。言述の記録がいっさい残っていないのは痛いけれど、ぼくの見方はあまり変わらない。

まずは哲学であるが、ピュタゴラスがクロトンの教団で熱心にとりくんだであろうことに、アクゥスマタ(akousmata)とシュンボラ(symbola)があった。口頭で何かを教えること、および寓意で何かを教えることである。

この教えでは、右の靴を先に履くといい、大通りをみだりに歩かない、明かりがないところでは喋らない、白いニワトリを犠牲には捧げない、求められれば最良の助言につとめるといったものが日常的に示されていてたようだが、ピュタゴラスとその指導を代理させられていたクロトンの師範代たちは、アクゥスマタとシュンボラを三つのお題に分けていたことが興味深い。「何であるか」に関するもの、「何がもっともそうであるか」に関するもの、「何をなすべきか、なすべきでないか」に関するものだ。

たとえば「何であるか」は、デルポイの神託とは何かの例では、テトラクテュスである、あるいはセイレーンの音階である、となる。「何がもっともそうであるか」では、供儀である、知恵であるとなり、「知恵がもっともそうである」は数である、「もっとなすべきこと」は医術であるというふうになる。また何が美しいものかは調和(ハルモニア)が、何が強いものかは知性(グノーメー)が、何がもっとも真実なことなのかは、人間たちが邪悪であることらしいという答えになる。

これはあきらかに哲学の揺籃だ。こうやってギリシア哲学の母型が用意されたのだ。のちにプラトンはこうした問答の様式とその実践がフィロソフィアであるとみなし、ポントスのヘラクレイデスが伝えたピュタゴラスや師範代の現場の様子には、この方法が技芸ではなくて「知の愛」を交わすことであったことが記録されている。

のみならず、このようなアクスゥマタとシュンボラをくりかえして提供する師範代は職能的にマテーマティコイと呼ばれ、そのマテーマティコイが見せる姿そのものが「マテーマタ」(数学)だったようなのである。おそらく共通なことをくりかえし熱心に出入りできるようにすることが重んじられ、その集合編集的なプロセスのなかで数学が芽生えていたのではないかという気がする。当時、数学は何ら技芸的なものでも、個人発想的なものでもはなかったのである。

ピュタゴラスが「数」を崇敬したのはなぜだったのかという問題もある。これをプラトンやアリストテレスから切り離して考えるのはさすがに難問至極なのだが、それはプラトンが数を含めた理念的なものをすべてイデア化してしまったからだろう。ピュタゴラスはそこまでは拡げなかったはずである。

それならピュタゴラスにとっての「イデア数」はどういうものだったのかといえば、数と事物とが結託したままのものではなかったかと思われる。まさに六角形の鉛筆が六角形というイデアであり、その究極の限定性なのである。数(アリトモス)は事物(プラーグマタ)と離れてはならなかったのだ。

のちのピュタゴラス学派では、このことを「1」と「定めなき2」に分けて説明した。プラトンもこの分け方にヒントを得てイデア説の分岐の可能性を拡げていったのだが、ここから「限定されたもの」(ペペラスメノン)と「無限」(アペイロン)を操る気になれたのは、アリストテレスと、のちのちのカントールと、もともとの発想者ピュタゴラスその人くらいのものではなかったのではないか。プラトンではむりだった。

このように見直してみると、本書のチェントローネが必ずしもブルケルトに乗っかったまま、言述の証拠のないピュタゴラスやその後のピュタゴラス主義の考え方を次々に眉唾にしたいわけではなく、むしろプラトン以降のアカデメイアの言説が、何でも飲み干しそうなピュタゴラス思想を案外につまらなくいじりすぎたのではないか(つまり純粋数学的にいじりすぎたのではないか)と言いたそうであることに、気付かされる。

このこと、けっこう読解に手間取ったかもしれない本書の読後感として、実はたいへん爽やかだった。おかげでというか、うっかりというか、半世紀前近くに書いた「存在と精神の系譜」の一節もデリートしなくていいだろうとも思えた。ぼくはこう書いたのだ、「ピタゴラスの時代、数はそれ自身で独立していたのではなく、あれこれのものを正確な図形につなぎとめておくための規矩であったのである」。

いやいや、ここから少しはそら豆を外していったほうがいいのか、どうか。ピュタゴラスが豆畑や邪悪のような苦手をつくっておいたことについて、あらためてその意図を考えて言ったほうがいいのか、どうか。ぼくは本書を読み了えて、以上のことを含めて、このあとの数学の大冒険が議論されるべきだろうと思うようになった。教室の後ろで数学の変遷を眺めているべきは、吉見先生! ソクラテスではなくてダイモーンかデュオニュソスであるべきだったのですね。

TOPページデザイン:穂積晴明

図版構成:寺平賢司・大泉健太郎

⊕『ピュタゴラス派 ― その生と哲学』⊕

∈ 著者:ブルーノ・チェントローネ

∈ 訳者:斎藤憲

∈ 編集:押田連

∈ 協力:国方栄二、山口義久、佐藤義尚、川島慶子

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行所:岩波書店

∈ 印刷:法令印刷

∈ カバー印刷:NPC

∈ 製本:牧製本

∈ 発行:2000年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本語版への序文

∈∈ 凡例

∈ 第1章 問題と資料

∈∈ 1.1 一般的問題

∈∈ 1.2 資料の問題

∈ 第2章 政治家ピュタゴラスとピュタゴラス主義の歴史的展開

∈∈ 2.1 歴史的資料

∈∈ 2.2 ピュタゴラスの講話

∈∈ 2.3 対シュバリス戦争と反ピュタゴラス派騒乱

∈∈ 2.4 立法者と僭主

∈∈ 2.5 対シュバリス戦争以降と新たな反ピュタゴラス派運動

∈∈ 2.6 タラスのピュタゴラス主義

∈ 第3章 奇跡を行なう人ピュタゴラスとその結社の組織

∈∈ 3.1 シャーマニズムと輪廻転生

∈∈ 3.2 神人ピュタゴラス

∈∈ 3.3 ピュタゴラス派結社の性格

∈∈ 3.4 結社の組織

∈∈ 3.5 アクゥスマタ

∈∈ 3.6 アクゥスマティコイとマテーマティコイ

∈∈ 3.7 メタポンティオンのヒッパソス

∈ 第4章 ピュタゴラスの知

∈∈ 4.1 哲学者ピュタゴラス

∈∈ 4.2 科学者ピュタゴラス

∈ 第5章 ピュタゴラス派の哲学

∈∈ 5.1 アリストテレスの証言

∈∈ 5.2 ピロラオス問題

∈∈ 5.3 天文学教説の概要

∈∈ 5.4 ピュタゴラスか「ピュタゴラス派と呼ばれる人々」か

∈∈ 5.5 ピュタゴラス派と数学

∈∈ 5.6 ピュタゴラス主義とディオドロス

∈ 第6章 最後のピュタゴラス派

∈∈ 6.1 離散したピュタゴラス派

∈∈ 6.2 青ざめた裸足のピュタゴラス派:喜劇の証言

∈∈ 6.3 アスペンドスのディオドロス

∈ 第7章 新ピュタゴラス主義

∈∈ 7.1 連続か断続か

∈∈ 7.2 偽作の起源と製作

∈∈ 7.3 アレクサンドロス・ポリュイストルの『覚書』

∈∈ 7.4 ドーリス方言の偽ピュタゴラス文書

∈∈ 7.5 アレクサンドリアのエウドロス

∈∈ 7.6 ローマのピュタゴラス主義とニギディウスの「復興」

∈∈ 7.7 テュアナのアポロニオス

∈∈ 7.8 新ピュタゴラス主義の哲学者たち

∈∈ 7.9 ガデイラのモデラトス

∈∈ 7.10 ゲラサのニコマコス

∈∈ 7.11 アパメアのヌメニオス

∈∈ 7.12 イアンブリコスとプラトン主義の「ピュタゴラス化」

∈∈ 7.13 アテナイの新プラトン主義へのイアンブリコスの遺産

∈∈ 7.14

∈ 第8章 結論

∈∈ 研究史概観

∈∈ 文献一覧

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 出典索引

∈∈ 地図

⊕ 著者略歴 ⊕

ブルーノ・チェントローネ(Bruno Centrone)

1955年生まれ。CNR(イタリア学術会議)ローマ古代思想研究所を経て、現在ピサ大学哲学部古代哲学史助教授。ピュタゴラス主義をはじめとするギリシア哲学史をテーマとして多くの論文を発表。1990年に偽ピュタゴラス文書の翻訳注釈を伴う校訂版『偽ピュタゴラス倫理論集』出版。他にもプラトンの対話篇の注釈・翻訳多数。

⊕ 訳者略歴 ⊕

斎藤憲(さいとう・けん)

1958年生まれ。1982年東京大学文学部イタリア語・イタリア文学専修課程卒業。1990年同大学院理学系研究科科学史・科学基礎論専門課程修了。理学博士。千葉大学文学部助教授を経て、現在大阪府立大学総合科学部助教授。専攻: 科学史・数学史。著訳書に『ユークリッド『原論』の成立:古代の伝承と現代の神話』(東京大学出版会、1997)、エンリーコ・ジュスティ著『数はどこから来たの 数学の対象の本性に関する仮説』(共立出版、1999)。