父の先見

答えの出ない事態に耐える力

朝日新聞出版 2017

装幀:田中久子 装画:高山裕子

作曲家もいれば、経営者もいる。学生も医者もアイドル・ママもいる。カレー屋も来るし、市役所勤めも来る。とくにSEやプログラマーが多い。イシス編集学校の花伝所で師範代をめざす面々だ。

このところ数期にわたって花伝所の花目付(教頭役)を担当している深谷もと佳は、ふだんは小田原のベテラン美容師さんである。しばしば美容師ならではのプロフェッショナルな「わざおぎ」の話を例に出して、編集術の極意を解く。

編集術の説明に長けているだけでなく、本業の手際もいいようだ。ぼくの髪が伸びたのを見かねて(ぼくのアタマはいつも茫々していて、それなのにほったらかしなのだが)、ハサミ片手に本楼に出張すると、手際よく捌いてお手並みを見せてくれた。聞けば、編集学校の師範や師範代が何人も小田原に行ってカットしてもらっているという。

深谷が最初に師範代になったときの教室名は「FMサスーン教室」だった。サスーンは鬼才サスーンのこと、FMは深谷がFMラジオでパーソナリティをしていたからだ。

ちなみに30年以上も前、ぼくはなぜかサスーン・カンパニー主宰のカッティング・コンテスト日本大会決勝戦に神戸のポートピアホテルの大ホールに呼ばれ、ヴィダル・サスーンがカリスマ・プリンスよろしく見守るなかで基調講演をしたことがあった。与えられたお題は「日本人の黒髪の美について」。サスーン自身が選んだお題だ。ぼくが紹介した与謝野晶子の「その子二十(はたち)櫛に流がるる黒髪のおごりの春のうつくしきかな」にも感心していた。

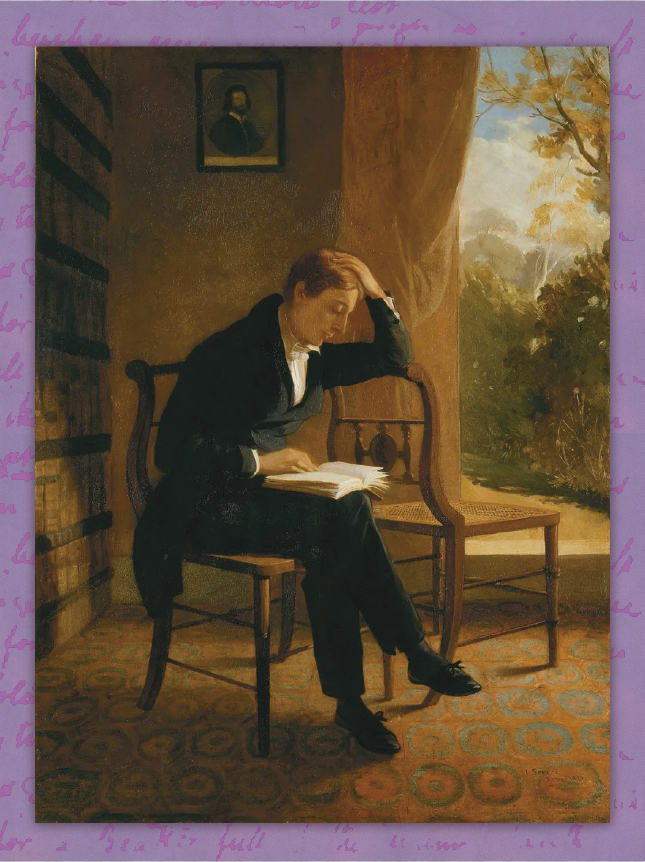

ところでその深谷が、最近は遊刊エディスト(https://edist.isis.ne.jp/)に「週刊花目付」というコラムを連載していて、今年6月の配信にジョン・キーツ(1591夜)の「ネガティブ・ケイパビリティ」(negative capability)についてのエッセイを寄せた。千夜千冊で『エンディミオン』をとりあげたとき、キーツがネガティブ・ケイパビリティを重視していることにふれ、その「負の包摂力」をとびきり称揚しておいたぼくの見方に絡めて、深谷なりにこれを「エディティング・ケイパビリティ」と読み替えていた。うんうん、そうそう、と思えた。

キーツはシェイクスピア(600夜)の創作力の秘密をずうっと解明していた青年である。そしてあるとき、その創作力がネガティブ・ケイパビリティにもとづいていることに気がついた。シェイクスピアが自分の才能の度合いやアイデンティティの獲得にこだわらず、むしろ徹して不確実さや不思議さや懐疑の中にいられる能力を作劇につかっていることに気がついたのだ。

こんなふうに書いている。「詩人はあらゆる存在の中で、最も非詩的である。詩人はアイデンティティをもとめながらも至らず、代わりに何か他の物体を満たす」(詩人の手紙)。

多くの詩人はアイデンティティが流動しているけれど、その宙吊りのふつつかな状態を支えようとしているからこそ、何かのケイパビリティ(才能・力量・手腕)を発揮できるのであって、キーツはその最大のモデルをシェイクスピアに発見したのだった。ハムレットの疑惑、オセロの嫉妬、マクベスの野心、リア王の忘恩を、それぞれ尋常ならざる深みをもって描けたのは、シェイクスピアが自分の才能が「詩」をもっていず、むしろ「負」や「傷」を認めていたせいだとみなしたのである。

本書は、このシェイクスピアとキーツのネガティブ・ケイパビリティについての見方が、その後、どのように継承されてきたのかを追っためずらしい一冊だった。

著者の帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)は福岡生まれの九州大学医学部出身の精神科医で、マルセイユに留学後にパリの病院で研鑽し、いまはメンタル・クリニックを福岡で開業している。

その一方で医療を通した小説を書きつづけてきた。『三たびの海峡』で吉川英治新人賞を、『閉鎖病棟』で山本周五郎賞を、『逃亡』で柴田錬三郎賞を、『水神』で新田次郎賞をとった本格派の作家でもある(これらの作品はすべて新潮文庫に入っている)。『水神』がおもしろかった。

その帚木があるときアメリカの精神医学雑誌がネガティブ・ケイパビリティを特集していたのを見て、人間の創造性はひとえに「負の包摂力」にかかわっていること、そのことに最初に気づいたのはジョン・キーツであったこと、キーツはシェイクスピアにそのことを学んだこと、これらのことを精神医学に採りこんだのはウィルフレッド・ビオンであったことを知り、愕然とするとともに痺れまくった。本書はその共感にもとづいて綴られた。

世の中ではあいかわらず自己啓発型の本やセミナーが流行しているが、これはポジティブ・ケイパビリテイを求める連中が多いせいである。ビジネスマンはビジネスマンでロジカル・シンキングのスキルに向かわされ、ポジティブ思考こそが自分を充実させると思いこまされている。

ビオンや帚木は数々の臨床体験やデータを通して、このようなポジティブ一辺倒の趨勢がかえって「鬱病」などのさまざまな精神疾患を次々につくってしまっていることに直面し、そうではなくて「負の才能」に付き合えることのほうがかえって認識力や表現力を豊かにするだろうことを、研究するようになったのだった。帚木にあっては、その見方を小説に生かした。

ウィルフレッド・ビオンは20世紀イギリスを代表する精神医学者である。学生時代はラグビーや水泳部のキャプテンで、のちにジョン・リックマンの教育分析とメラニー・クラインの認識分析を学び、当時はまだ十分に認知されていなかったPTSD(心的外傷後ストレス障害)の患者の多くに接した。

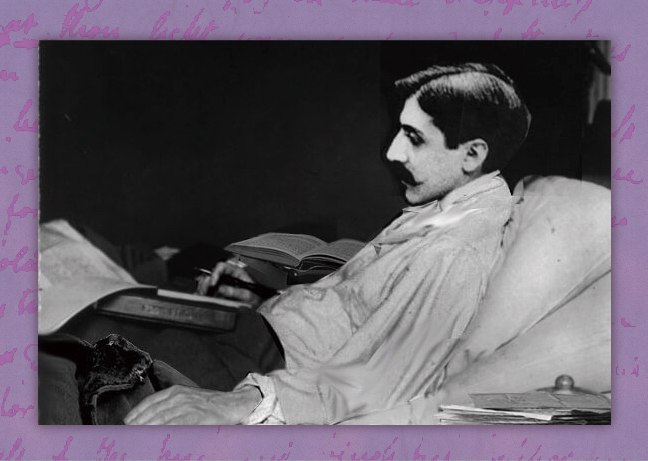

ビオンを斯界で有名にしたのはサミュエル・ベケット(1067夜)を診たことだ。ダブリンで心身症になり、ナイーブになりすぎていた27歳のベケットは、主治医からロンドンでビオン先生に診てもらいなさいと言われ、2年間をビオンに従ったのだが、このことはベケットにとってもビオンにとっても大きな暗示と確証をもたらした。

『ゴドーを待ちながら』でおなじみのように、ベケットの創作力の源泉は言葉やコミュニケーションの「不安定性」にかかわっていた。曖昧、不確定、やりとりの不成立、勝手な理解、共感の不成立。これがベケットの文学であらわされている(あるいはあらわしたかった)言葉の不安定性だ。

しかしこの不安定性はベケット自身の心を内奥から動揺させるものでもあって、それゆえふつうに診断すればベケットは自分のきわどい言葉使いから離れていったほうが、心は休息できるはずだった。ポジティブになれるはずだった。

ところがビオンはそういう診療をしなかった。むしろベケットの心が発見していたかもしれないネガティブ・ケイパビリティに着目した。

のちに『注意と解釈』で、ビオンはキーツのシェイクスピア探求を分析して、われわれは「達成」と「代用」について本気で考えてこなかったのではないかということを指摘する。近代的自己は何が自分の自己達成で何が自己代用なのか、ついつい混乱してきたのではないかというのだ。

この混乱は、エゴサーチ的なアイデンティティの追求に走りがちなセルフプロセスが生むもので、度が過ぎるとなにもかもを「自己充実のサプリ」に利用したくなってくる。達成と代用が捩れきってしまうのだ。

なぜそうなってしまうのか。ビオンは、ここには「他者による代用」が共感できないということがおこっているとみなした。そのためポジティブな才能(ケイパビリティ)の充填と欠如ばかりが気になって、そのため不安が意識の前面にのべつ浮上する。やむなくこれを打ち消そうとするのだが、その方向があいかわらずアイデンティカルなので、いっこうに消えてはくれない。

ビオンは、現代人はむしろ多少の疑念をともなってもいいから、不確定な情報とのやりとりを維持したまま、言葉やコミュニケーションが進行する観照的心境をもつことこそ必要だと気がつく。それはまさにキーツがシェイクスピアの作品に見いだしたもので、ベケットがその不確定な言葉をブンガクできるための才能だったのである。

ビオンはのちに、こうした考え方を「コンティナー/コンテインド」理論として精神分析医の指針にまとめた。分析医は患者の心理をコンテイン(内含)するコンテナ車両とならなければならないというものだ。深谷もと佳も、花伝所がコンテナ車両(美容室?)になるような活動をしたいという方針をもったのである。

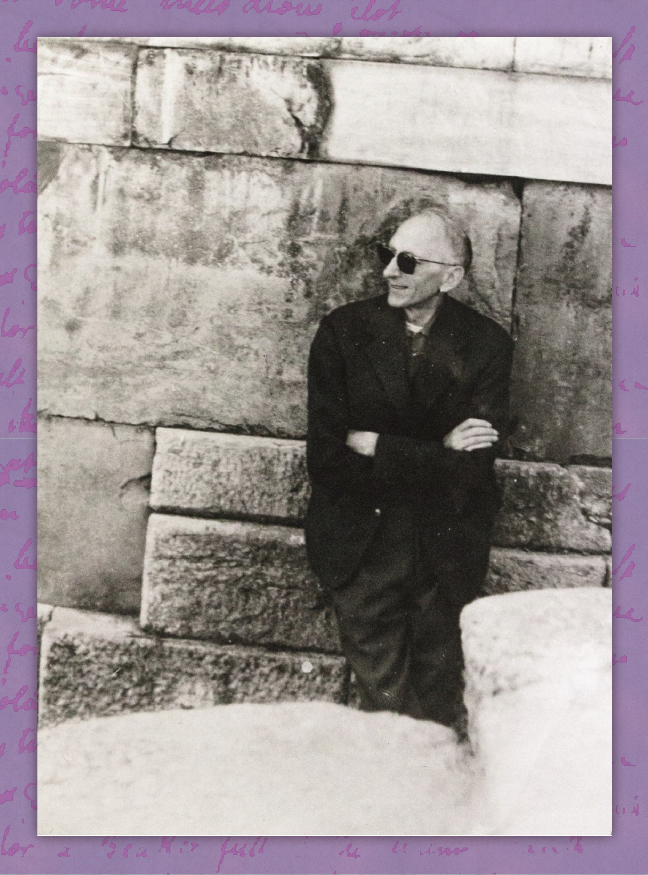

ネガティブ・ケイパビリティに光をあてる見方は、ビオンがしばしば引用していたモーリス・ブランショの問いと答えをめぐる考え方にも躍如した。

ブランショは斬新な『謎の男トマ』を書いた若手のころから、ジョルジュ・バタイユ(145夜)やエマニュエル・レヴィナスらとともに思索と表現の冒険を試みて、早くに『文学空間』(現代思潮社)を問うていた文学者である。『文学空間』はわが大学時代の愛読書だった。アラン・ロブ=グリエ(1745夜)らのヌーヴォー・ロマンを真っ先に擁護したり、ジャン=リュック・ナンシー(816夜)の『無為の共同体』にいちはやく反応したりした。ナンシーは西洋文明が「神の体」を想定してしまったことが近代的自己の「不安」をつくりだしていることに気づいて、むしろ世界中の「異質であって疎遠な身体」に思いを致すことを説いた哲学者だ。

そのブランショには「性急な答えは質問を不幸にする」あるいは「つまらない答えが好奇心を殺す」という編集思想が貫かれていた。なぜこの考え方が編集思想かということについて、一言説明しておく。

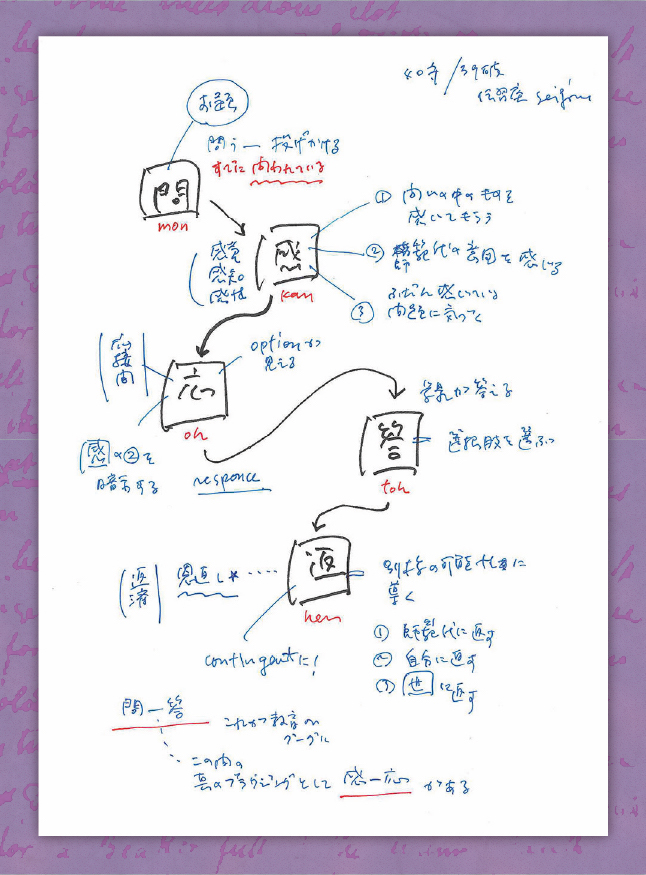

イシス編集学校では「問・感・応・答・返」という回路の循環をたいせつにしている。編集には一問一答型のQ&Aをクリアすることが求められるのではない。さまざまな問いが舞いながら多様な応答となってそれらに柔らかく対応していく状態をつくることに、つまり「問・感・応・答・返」を行ったり来たりすることに、認識や表現の「厚み」が育まれるとみなしてきた。

深谷の言うエディティング・ケイパビリティは、ブランショの指摘に通じるところがあったのである。

ビオンやブランショの考え方は、ドナルド・ウィニコットに受け継がれていった。ウィニコットもメラニー・クラインを母とする20世紀イギリスを代表する心理学者で、精神分析医が患者の心理をホールディングする(抱える)ことを強調して、ホールディングによるケアこそが、その次のキュア(治療)につながるとした。単調なQ&Aは、心身の負性という状態をホールディングするという作用を、ついつい殺いでしまうのである。

本書はこのように、キーツの発見に始まる「負の包摂力」が才能を支え、才能を深く育むという視点を追って、このあと紫式部(1569夜~1571夜)にひそんでいたネガティブ・ケイパビリティについて、またその紫式部の『源氏物語』を読んだマルグリット・ユルスナールが『源氏』の続編を書くにいたった経緯などを案内する。

ユルスナールはまだ千夜千冊していないけれど(そのうち採り上げたい)、不思議な才能と魅力を汲み上げてきた格別な詩人で作家で、また世界旅行家だった。1903年にフランス貴族の末裔に生まれ育って、幼児に母を喪い、博学の父と家庭教師の教育を受けながら、パリ、ベルギー、ロンドン、ニース、スイス、ギリシアを転々としつつもそのたびに他国語を習得し、当時の女性としてはめずらしいほどの教養を身につけた。

1937年にヴァージニア・ウルフ(1710夜)に出会ったのを機に、まだイエール大学の学生だったグレース・フリックと昵懇になると、アメリカに渡って二人で棲みはじめるとともに、筆名マルグリツト・ユルスナールを名のって、錬金術師を描いた『黒の過程』(白水社)、同性愛を赤裸々に綴った『アレクシス』、古代ローマ皇帝がみずからを回顧する『ハドリアヌス帝の回想』(白水社)、ムッソリーニを抉(えぐ)った『夢の貨幣』(集英社「世界の文学」24)などの話題作を次々に発表して、きわめて独創的な女流作家となった。

1979年に最愛のグレースが亡くなると、3年後に日本を訪ね、松島・平泉・伊勢・京都・広島などをめぐって、また7〜8回にわたって歌舞伎などを見て、ゼノンの言葉に肖かった『牢獄巡回』をまとめる一方、若いときから読み耽ってきた『源氏』に35歳のときに続編をくっつけたことを思い出し、ついに紫式部とマルセル・プルースト(935夜)に共通するネガティブ・ケイパビリティの重要性を訴えた。

欧米のレズビアンには、こういう稀有な人がいたのである。ちなみに三島由紀夫(1022夜)の『近代能楽集』をフランス語に訳したのはユルスナールで、須賀敦子(191夜)の遺作もユルスナールに寄せた『ユルスナールの靴』(河出文庫・白水社ブックス)だった。

以上で、帚木蓬生を借りながら今夜書きたかったことのだいたいが顔見世できたように思うけれど、念のため申し添えておきたい。

第1に、ぼくが評価する才能の大半は、いちいち名前をあげないが(千夜千冊を見てもらえばわかるはずだから)、ほとんどネガティブ・ケイパビリティ(負の包摂力)に連座するものであるということだ。

第2に、この才能は「安易な答えに走らない」という編集信条に支えられているもので、それこそはぼくが培ってきた編集力の大事な正体でもあるということだ。ということは、編集力は一問一答でも一問多答でも多問多答でもなくて、複問・複感・複応・複答・複返であるということになる。かつて詩人の岩成達也は、このようなエッシャー風の行ったり来たりを「半開複々環構造」と名付けたものだった。

第3に、このような編集的なネガティブ・ケイパビリティは、認識においても表現においても、それから生き方や付き合い方においても、世界と他者と自己をまたぐ「別様の可能性」にもとづいていたということだ。プロセスのどこかで、別様の変成(へんじょう)の可能性に向かえるようにするのも才能なのである。誰だって「小さなシェイクスピア」の秘密を愉しむべきなのだ。

というわけで、余裕があれば、キーツ、ユルスナール、須賀敦子を読んでいただきたい。

本書は最後に、日本が満州事変に突入したときに決定的に欠けていたのが日本の指導陣のネガティブ・ケイパビリティだったという指摘でおわっている。この欠如はいまなお日米同盟の中で埋められないままにある。念のため。

⊕『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』⊕

⊕ 目次情報 ⊕

∈ はじめに――ネガティブ・ケイパビリティとの出会い

∈∈ 精神医学の限界

∈∈ 心揺さぶられた論文

∈∈ ポジティブ・ケイパビリティとネガティブ・ケイパビリティ

∈ 第一章 キーツの「ネガティブ・ケイパビリティ」への旅

∈∈ キーツはどこで死んだのか! ?

∈∈ 燃えるような愛の手紙

∈∈ キーツの短い生涯

∈∈ 文学と医師への道

∈∈ 経済的困窮の中で「受身的能力」へ/ほか

∈ 第二章 精神科医ビオンの再発見

∈∈ 精神分析におけるネガティブ・ケイパビリティの重要性

∈∈ ビオンの生涯

∈∈ 第一次世界大戦の戦列へ

∈∈ 精神分析医になる決意

∈∈ ベケットの治療から発見したこと/ほか

∈ 第三章 分かりたがる脳

∈∈ セラピー犬、心くんの「分かる」仕組み

∈∈ マニュアルに慣れた脳とは?

∈∈ 画一的思考が遅らせたピロリ菌の発見

∈∈ 分かりたがる脳は、音楽と絵画にとまどう

∈∈ 簡単に答えられない謎と問い

∈ 第四章 ネガティブ・ケイパビリティと医療

∈∈ 医学教育で重視されるポジティブ・ケイパビリティ

∈∈ 終末期医療で医師には何が必要か

∈∈ ネガティブ・ケイパビリティを持つ精神科医はどうするか

∈∈ 小児科医ウィニコットの「ホールディング」(抱える)

∈∈ 人の病の最良の薬は人である

∈ 第五章 身の上相談とネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ 日々の診療所から

∈∈ 八人の受診者

∈∈ 身の上相談に必要なネガティブ・ケイパビリティ

∈ 第六章 希望する脳と伝統治療師

∈∈ 明るい未来を希望する能力

∈∈ 楽観的希望の医学的効用

∈∈ 山下清を育んだもの

∈∈ ネガティブ・ケイパビリティを持つ伝統治療師

∈∈ 精神療法家はメディシンマンの後継者/ほか

∈ 第七章 創造行為とネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ 精神医学から探る創造行為

∈∈ 芸術家の認知様式

∈∈ 小説家は宙吊りに耐える

∈∈ 詩人と精神科医の共通点

∈ 第八章 シェイクスピアと紫式部

∈∈ キーツが見たシェイクスピアのネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ 理解と不理解の微妙な暗闇

∈∈ 紫式部の生涯

∈∈ 『源氏物語』の尋常ならざる筋書き

∈∈ 源氏を取り巻く万華鏡のような女性たち/ほか

∈ 第九章 教育とネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ 現代教育が養成するポジティブ・ケイパビリティ

∈∈ 学習速度の差は自然

∈∈ 解決できない問題に向かうために

∈∈ 研究に必要な「運・鈍・根」

∈∈ 不登校の子が発揮するネガティブ・ケイパビリティ/ほか

∈ 第十章 寛容とネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ ギャンブル症者自助グループが目ざす「寛容」

∈∈ エラスムスが説いた「寛容」

∈∈ ラブレーへ

∈∈ モンテーニュへ

∈∈ つつましやかな、目に見え難い考え/ほか

∈ おわりに――再び共感について

∈∈ 共感の成熟に寄り添うネガティブ・ケイパビリティ

∈∈ 共感豊かな子どもの手紙

⊕ 著者略歴 ⊕

帚木蓬生(ははきぎ・ほうせい)

1947年、福岡県生まれ。作家、精神科医。東京大学文学部、九州大学医学部卒業。九大神経精神医学教室で中尾弘之教授に指示。1979〜80年フランス政府給費留学生としてマルセイユ・聖マルグリット病院神経精神科(Pierre Mouren教授)、1980〜81年パリ病院外国人レジデントとしてサンタンヌ病院精神科(Pierre Deniker教授)で研修。その後、北九州市八幡厚生病院副院長を経て、現在、福岡県中間市で通谷メンタルクリニックを開業。多くの文学賞に輝く小説家として知られる。『白い夏の墓標』『三たびの海峡』(吉川英治文学新人賞)『閉鎖病棟』(山本周五郎賞)他著書多数。