父の先見

200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源

ダイヤモンド社 2018

E.FUller Torrey

Evolving Brains,Emerging Gods―Eary Humans and the Origins of Religions 2017

[訳]寺町朋子

編集:木下翔陽

装幀:bookwall

モンテスキューは「もし三角形に神がいたのなら、神には三辺があったろう」と言った。神や神学を揶揄しているようでいて、その本質を突いたうまい言い草だ。ぼくは自転車屋のイノダのおじさんから古いサドルをもらって、これを京都中京の天井が低い2階の部屋にたいせつに飾っていたことがある。ロバチェフスキー型の空間曲率をもった立体三角の神さまだった。神に三辺があったって、おかしくはない。

ダーウィンのノートには「宗教についてかなり考えた」という有名な覚え書きがある。晩年の『人間の由来』では、欲望や欲求はひょっとすると「遺伝する思考」なのかもしれないと考えて、それを「脳の分泌物」とみなしていた。ダーウィンはまた、しばしば「宗教は犬が飼い主を崇めている感情に似ている」と洩していた。犬が主人を慕って崇める感じになる様子と似たものが、人間と神のあいだに生じたのだろうというのだ。

これはオックスフォード大学の海洋生物学者だったアリスター・ハーディ(313夜)の『神の生物学』(紀伊国屋書店)が強調したことでもある。あの本はおもしろかった。ハーディはさらに人間にひそむネオテニー性が神を想定するようになったと推理した。

ひるがえって、われわれの誰にもひそむ「崇める」「敬う」「怖れる」「びびる」という気持ちは、実はそうとうに歴史が古い。フリッチョフ・カプラにカリフォルニア大学バークレーの宗教心理学者のガイ・スワンソンを紹介されたことがあるが、当時のスワンソンは50ほどの原始部族社会の「神意識」をあれこれ調査して、その部族のリーダーが崇めている「もの」や「こと」の大半が、その地域の神の性格にほぼぴったりつながっていると報告していた。

今日の宗教学では、神は「人間を超越した威力の持ち主」で、その神はたいてい「人知ではかることができない隠れた存在」だということになっている。部族のリーダーは、自分がその「隠れた存在」と交信していると思ってもらえるようにふるまったのである。

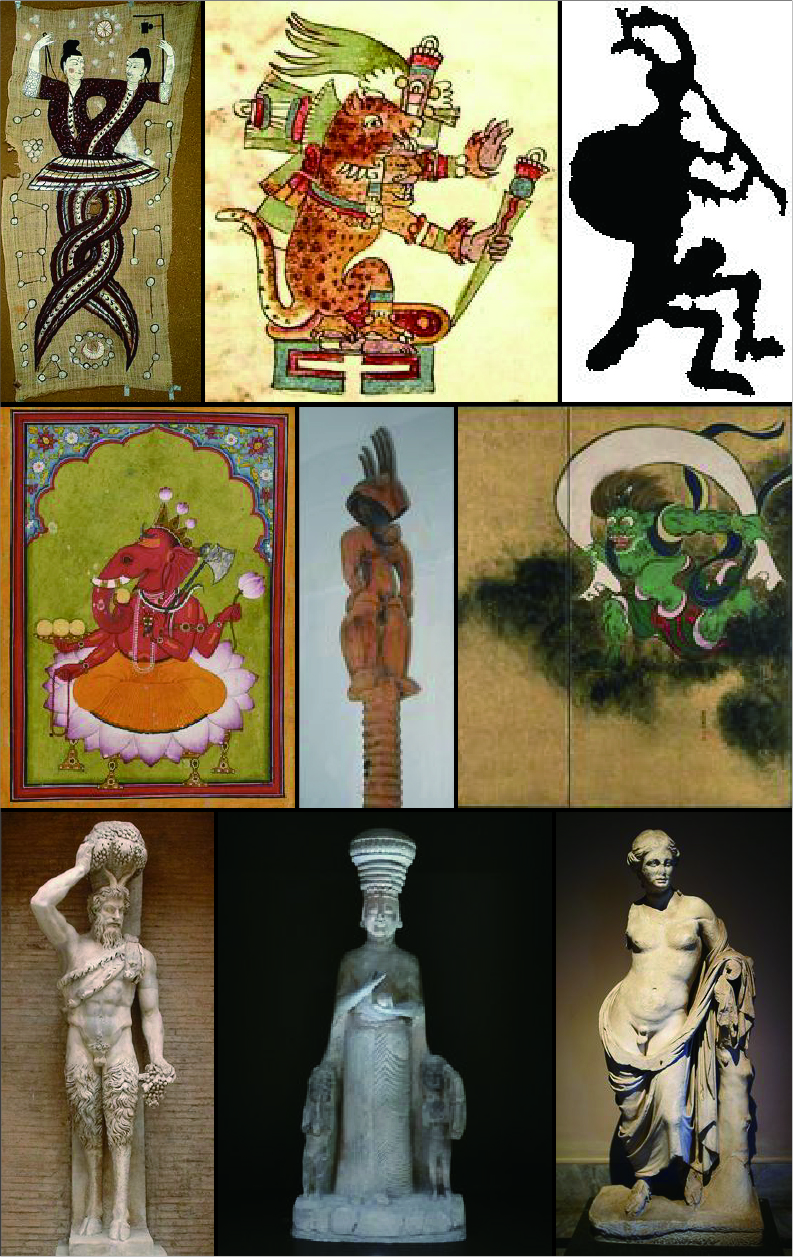

宗教学は「神が擬人化されてきたこと」に特色を見いだし、そこにアニミズムやシャーマニズムが先行していたと説明してきた。その擬人化にはあまり一貫性がなく、共通した法則がないことも、神の特色のひとつにあげた。

たしかに、人生いろいろ、神さまいろいろ、だ。

古代ローマには畑を耕す神が入れ替り立ち代わりあらわれ、ポリネシアには盗人に手を貸す神さまがいる。神は「人の多様性」に合わせてつくられたダイバシティ(diversity)の代表群だった。いまさら国連くんだりのSDGsで多様性やジェンダーを大事にしなさいと言われるまでもなく、神さまこそが「格」も「性」のいろいろをみごとにグラデーションさせていたのだ。

すでにしてホメロス(999夜)が「人間はみんな神々を必要としている」と述べていた。ということは、神々は古代スーパーマーケットに並んだサンプルから選ばれたわけではなくて、われわれの内側からお出ましになったわけなのである。そう考えざるをえない。

いろいろ、お出ました。ピュリッツァー賞をとった文化人類学のアーネスト・ベッカーは『死の拒絶』(平凡社)のなかで、人間は「肛門をもつ神々」だと書き、人間の特徴が神々に分散したという見方をとった。うんこの神さまもリビドーの神さまも、当然ながらいたわけである。アマテラスは左目から、スサノオは鼻からお出ましになった。

そうした神さまを崇め奉ってスーパーナチュラルな存在にしたのは、むろん人間の畏怖と知恵による。怖がって、押し上げて、聖像化して、犠牲を捧げた。だからその気になれば、サド(1136夜)やニーチェ(1023夜)やバタイユ(145夜)のように、そういう神を蕩尽することもできた。冒涜とはかぎらない。元に戻したのだ。無神論は反神論とはかぎらない。

しかしひょっとすると、人間どうしのコミニュケーションの隙間から神々が出てきたということも考えられるのである。この説は、人類学と進化生物学のロビン・ダンバーが提案した。人類と神との戯れは、体毛を失った人類の毛づくろいのようなものだというのだ。毛づくろいしているうちに、いろんな神さまを造形してしまったわけである。

日本の神々がマレビト(稀れなるもの)であることを告げたのは折口信夫(143夜)であるけれど、マレビトは必ずしも超越的であるわけではない。毛づくろいとは言えないまでも、夕方の道端とか村境のあたり、ごくごく身近かに神を感じることのほうが多い。泉鏡花(917夜)は薄暗い山中や市電の走る都会の片隅の気配に神を感じた。

もっと身近かの人間(じんかん)に感じることもある。教科書によく出てくる志賀直哉(1236夜)の『小僧の神様』は、神田の秤屋(はかりや)の仙吉がいつか食べてみたかった寿司をある偶然から貴族院の男におごってもらうことになり、小僧がその男は神さまだったのかもしれないと思うようになったという話だ。

神についての仮説はどれもこれも帯に短く襷に長い。なぜ初期人類や古代人が神々を必要としたり信仰と宗教を重視したのかという問題はいっこうに決着がついていないのだ。

宗派ごとに教義とパフォーマンスが分かれているせいもあるだろうけれど、実は問題群が整理されていない。

そもそも人類があんなにも神々を必要とした根本理由が説明できていないままなのである。かんたんに整理すれば、①何かが神々に審級したのか、②それとも脳に変異がおこったり、③言語に何らかの欠陥があるのでこれを神が補ったのか、④説明のつかない自然現象などの原因に神々を次から次へとあてはめたのか、⑤あるいは神がかった者たちの異様なふるまいが神を想定させたのか、そのへんがはっきりしない。

まあ、何でもありだったのだろう。そのため「神さま問題」は宗教社会学上の検討対象として、エドワード・タイラーが「霊的存在に対する信仰」が神と宗教をつくったという観点にもとづき、エミール・デュルケムが「ほぼすべての社会制度は宗教から生まれた」という見解の上に立つことになった。つまりは神をめぐる議論は、カレン・アームストロングが大著『神の歴史』(柏書房)であきらかにしたように、全体としては「ホモ・レリギオース」(宗教的人間像)を解明する方面に向かったままなのだ。

しかし、こういうアプローチでは神にまつわる気になる問題がうまく捌けない。第一に進化史と文明史と精神史がつながらない。第二にそこに造形史や表現史がまざらない。第三に、信仰の競いあいが神についての解釈を変容させてきた歴史が浮上してこない。なかでとくに気になるのは造物主(デミウルゴス)について、古代宗教や古代哲学が紆余曲折したことについて切りこめないということだ。

今日の宗教学ではユダヤ教の預言、ヒンドゥイズム、仏教、プラトン哲学、グノーシス、ヘルメス主義、初期キリスト教を同じマップの上で語れるようにはなっていない。これは怠慢だ。そのためキリスト教が正体不明の造物主の謎につけこんで、三位一体説や処女懐胎説を確立できた理由についても、切りこめない。

神々の物語にトポス(神の居場所)が必要だったことも、あれだけミルチャ・エリアーデ(1002夜)が口を酸っぱく強調したにもかかわらず、残念ながらあまり議論されていない。

こういう例がある。

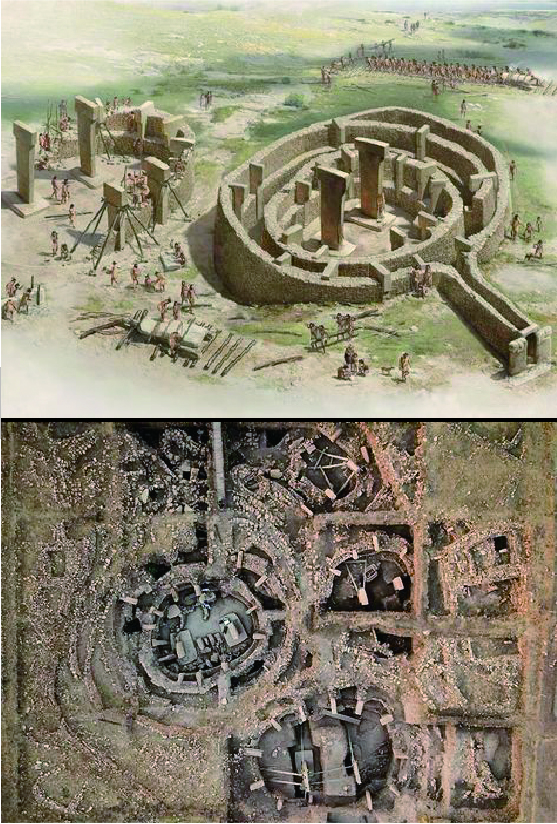

2018年に世界遺産に登録されたギョベクリ・テペ(Göbekli Tepe)は世界最古の遺跡である。まだ充分に注目されていないようだが、参照図版を見てもらえば感じるだろうが、とんでもない遺跡だ。トルコ・アナトリア地方にある。

1万2000年前の構築物だと算定されている。ぼくはめったに海外雄飛をしない輩であるが(それにこの肺呼吸力ではもはや行きたくとも行けなくなったが)、ショーヴェの遺跡とギョベクリ・テペだけはこの目で現地の様子を見たかった。

9ヘクタールに及ぶ発掘遺跡には200本以上の石柱が立てられ、そのうちいつくつかは一対に向かい合わせに対比させられていた。なんだかたくさんのモノリスが結集しているようなのだ。いまのところギョベクリ・テペの設計意図がどういうものであったかはわかっていないけれど、発掘にかかわったクラウス・シュミットはその異様な発掘現場の光景に生活の痕跡がほとんど見当たらないことから、ここは「人類最古の祭祀場」であったのではないかと推測した。おそらくは死者や初期の神々のための祭祀場か、そのセンターなのである。

最も古い遺跡が住居跡や集落跡ではなく、何らかの祭祀のためのものであったとすると、これまでの考古学上の常識や宗教学の枠組が大きくくつがえる可能性がある。これまでの常識では農業が定着するにつれ収穫のための信仰が深まり、豊饒や産出の神々が想定されていったとされていたのだが(そして農作とともに言語文化が確立していったと推理されているのだが)、話は前後がまるまるひっくりかえって、信仰や神々が先に芽生えて、そこの周辺から農業が形成されていったことになる。

現在の研究では、農業革命は1万200年以降のことなのだ。ギョベクリ・テペはそれ以前の出現なのである。

人類の歴史のなかで「神がどのように登場してきたのか」の、その「どのように」のところについては、これまた定説がないままだ。ただし確たる定説はないけれど、進化人類学からはさまざまな仮説大枠が組み立てられてきた。考古学上の証拠からではなく、知覚や脳の発達ぐあいから推測したのである。

これは一言でいえば、脳の変化が神の妊娠をもたらしたという見方だ。もし神々がわれわれの内側からお出ましになったとすれば、その誘発や調整を脳のネットワークが受け持っていたとみなしたくなるのは、至極もっともだ。本書もこの見方をメインシナリオにしている。こんな推定だ。

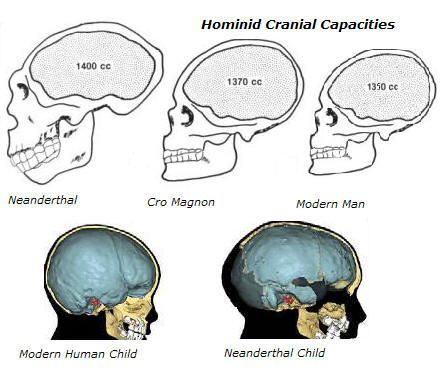

200万年前、ホモ・ハビリスが脳を肥大化させた(同じ体格の類人猿にくらべて3・5倍になった)。ついでホモ・エレクトスが地上で暮らすようになって両手両指を動かしながら二足歩行して、約150万年前には自分たちを認識する能力をちょっぴり身につけた。20万年前くらいには握斧(ハンドアックス)などの石器を使うようになり、この段階でおそらくは他者の考え方を少し実感できるコミュニケーション能力が生じただろうから、きっと10万年前には「自分たちの考えについて、そこそこ話し合える」ようになったのだろうと推測された。

そうだとしたらというので、ここから進化人類学者や認知科学者たちは、人類はこの時期にいわゆる「心の理論」の母型を手に入れたのではないかと仮説した。人類は4万年前に「心性」を芽生えさせ、おそらくは「自伝的記憶」の持ち主になったというのだ。

こうしてネアンデルタール人が23万年前から4万年前まで生存し、われわれホモ・サピエンスよりずっと大きな1480ccの脳で、しかしおよそイノベーティブではない石器改良にのろのろ挑み(ルヴァロア技法など)、けれどもなぜか「おもいやり」にはめざめたらしく、染料粘土オーカーなどをつかって死者の埋葬などを始めたのである。けれども、まだ何かがちぐはぐだった。イギリスの言語学者デレク・ピッカートンは「ネアンデルタール人には脳と文化にズレがある」と言った。

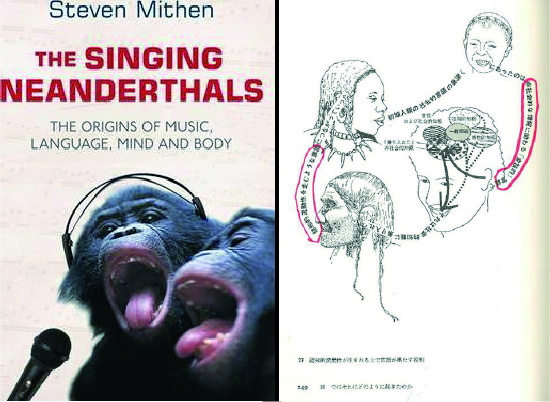

スティーヴン・ミズン(1672夜)は少し別の見解を提起した。『歌うネアンデルタール』(早川書房)や『心の先史時代』(青土社)に書いてあることだが、ネアンデルタール人は「歌」のようなプロト言語を口ずさんでいたのではないかというのだ。

ホモ・サピエンスが「出アフリカ」を始めたのは約6万年前の出来事だ。5万年前には一部がインドネシア半島に達し、さらに葦と丸太による舟でオーストラリアに及んだ。もう一部の集団は東進してヨーロッパを横切り、4万5000年前にシベリアに到達した。

このどこかで、ホモ・サピエンスは神々と言語を案出したわけである。ネアンデルタール人がやりのこしたことだ。ホミニン(ヒト族)は神々と言語をつくりだす脳や知覚器官(舌や歯並びや喉の具合)をなんらかのかたちで発達させたのだ。そして母音を発音し、そこに子音をまぜる発話力を身につけた。

しかし、ミズンのプロト言語仮説がそうであったように、言語がどのように形成されたのかという問題は、そもそも「心」がどのように形成されのたかという問題と前後を争っていて、「心が先か、言葉が先か」が見極められていないままにある。ミズンはネアンデルタール人には言葉はつくれなかったと結論づけている一方で、かれらはHmmmmm(ヒムーン)という歌のようなプロト言語を互いに発していたと仮説して、この「心と言葉」の関係はマルチモーダルで、ミュージカルで、ミメティックたったろうと想定した。

もしそうだとしたら、問題はもっとややこしい。もっとスリリングだ。われわれは「心が先か、言葉が先か、神が先か」という三つ巴の問題に出くわすことになる。

いやいや、これらに先んじて脳がパターン認知力をもつようになったかもしれないというのが、本書のE・フラー・トリーが賛同している仮説だった。トリーはマギル大学とスタンフォード大学で精神医学と人類学を修めた大まじめな研究者で、本書では「神の登場」についての大きなマッピングをすることをめざしているのだが、脳のネットワークが生み出したパターン認知が神々を胚胎させたのではないかという説を採っている。

脳のネットワークに生じたパターン認知力が「心か、言葉か、神か」のいずれかをイメージメントしたということ、あるいは「心か、言葉か、神か」をなんらかのセットでつなげたということは、十分に予想できる。

ぼくはジェリー・フォーダーの『精神のモジュール形式』(産業図書)を読んだときから、その可能性に一票を投じてきたし、ハワード・ガードナーの『心の枠組:複数知能の理論』や『MI(多重知能)』(新曜社)にも一票を投じて、知能が「心」のマルチモーダル性を促進していったことを考えるようになった。それをぼくなりのマルチモーダルなエディティング・プロセスに適用もしてきた。デカルト以来の「心身問題」から脱出するには、これはそこそこ有効な見方になった。

このような見方はその後もいろいろ試みられた。マイケル・シャーマーの『私たちはどのように信じるのか』(未訳)では、ヒトは進化によってすぐれたパターン探索型の生物になり、パターン・マッチングを通して因果関係を見つける機能をもつ「信念エンジン」をつくりだし、このエンジンが神を見いだしたのだと説くに至った。できれば「信念エンジン」より「類推エンジン」を作りだしたと見てほしいけれど、でも、まあまあだ。

ダニエル・デネットもだいたいはこの説に近い。あまり出来はよくないけれど、『解明される宗教』(青土社)のなかで、宗教はもともとヒトに備わっていた「行為の主体を過敏に検出する装置」が生み出したと考えた。脳には「神さま検知器」が作動していたのだ。

パスカル・ボイヤーの『神はなぜいるのか』(NTT出版)やジェシー・ベリングの『ヒトはなぜ神を信じるのか』(化学同人)も、おおむねこれらの見解を踏襲する。脳のどこかに「不可知なもの」を感知するしくみができて、この感知システムの全貌がわからないから、このしくみを「神」とみなしたのだろうという説だ。あまり詳しくないものの、本書にはこの手の仮説があれこれ紹介されているので、参考にされるといい。

これまで千夜千冊ではいろいろな「神もの」をとりあげてきた。『ヨブ記』『パンセ』『白鯨』『カラマーゾフの兄弟』などは文芸的なアプローチである。

フロイト(895夜)の『モーセと一神教』(ちくま学芸文庫)、マリヤ・ギンブタス(555夜)の『古ヨーロッパの神々』(言叢社)、デュメジル(255夜)の『ゲルマン人の神々』(国文社)、リチャード・フォルツ(1428夜)の『シルクロードの宗教』(教文館)、フェルマースレン(445夜)の『ミトラス教』(山本書店)などは歴史もので、なんとか実証的であろうとしていた。神々の編集過程がよくわかる。

アリスター・ハーディの『神の生物学』についてはすでにふれたが、こちらは仮説の提案だ。興味深い仮説としてはほかにもジュリアン・ジェインズ(1290夜)の『神々の沈黙』(紀伊国屋書店)、ニコラス・ウェイド(1667夜)の『宗教を生みだす本能』(NTT出版)などがある。ジェインズの「バイキャメラル・マインド仮説」(二心説)はすこぶる刺戟的だった。

グルやメンターの古代的登場に大きなヒントをもたらす『バカヴァッド・ギーター』(岩波文庫)なども採り上げた。なかにはドゴン族の信仰を扱ったグリオール&ディテルラン(1555夜)の『青い狐』(せりか書房)や、バーナード・マッギン(333夜)の『アンチキリスト』(河出書房新社)などもある。最近の千夜千冊では、あえてグノーシス思想やヘルメス思想の本も採り上げている。

しかしながら、脳科学から神や宗教の出現を解こうとしたものはあまり扱ってこなかったのだ。このアプローチにはよほどの研究力がないと危なっかしいと思ってきたからだ。たんに宗教を科学的に武装させたいというのではトンデモ本になりかねないし、シャーマニックな憑依やアニミスティックな生気論の強調だけでは、説得力が乏しい。

そうしたなかでは、本書は比較的穏便に「脳の中の神の出現の可能性」をフォローしていた。“Evolving Brains,Emerging Gods”というタイトルもおおげさではない。パトリック・マクナマラの『宗教体験の神経科学』(未訳)やライオネル・タイガー&マイケル・マガイア『神の頭脳』(未訳)、ディーン・ヘイマー『神の遺伝子』(未訳)をとりあげているのもめずらしい。

ただしこれらの著作は、神や祭祀や宗教が組み立てられていった背景、たとえばそのトポス性、その言説性、その多神性と一神性のちがい、啓示や悟りの自覚のしくみなどには、ほとんど言及できていなかった。FOXP2遺伝子のような特異分子の出現が神を示現させたとは、なかなか言い切れないのである。

さて、あらためて「脳が神をつくったのか」と言われれば、それ以外にはないだろうと言うしかない。しかしながら、同時に「腸が神をつくった」とも「手が神をつくった」とも「粘土細工が神をつくった」とも言える。

ぼくはどんな学問や思想も「タンパク質から考えるべきだろう」という方で、また「どんな構成論も細胞から考えなおすべきだろう」と思っているのだが、このことは神のルーツはタンパク質や細胞にまで、そう言って支障がないのならウイルスにまでさかのぼるということを意味する。

けれども一方では、「なぜ神々は継続したのか」ということも考えなければならないはずである。脳が神をつくったのだとしても、その神は脳の中でずっと棲息したわけではない。脳の外に外部化されたのである。

その「外」には何が待っていたのか。恐ろしい自然現象と動物と人間たちの誕生と死去があり、これを見つめる村と祭りがあった。これらがなければ神は継続できなかったか、あるいは繁殖できなかったか、ないしはワーキングメモリーにも、崇敬をともなう長期記憶にも、ならなかったのである。今夜、トルコ・アナトリアのギョベクリ・テペを特筆しておいたのは、そのためだ。

いったん外部化された神々は、ほっておけば消えていく。原始人も古代人たちもそう考えて、神々が継続するための祭祀場や神殿をつくった。日本でいえばヒモロギ(神籬)だ。以来このかた、神は目立つところに、またその逆に気がつきにくいところに、君臨することになった。

あとはどうやって神さまを敬愛するかということだ。ここからは「祈り」の歴史の日々になる。

アリスター・ハーディがネオテニーと神の関係に注目したことも、あらためて議論されたほうがいい。われわれは幼児や子供のころ、すでに隣りのトトロや不可知的なるものの動向に目を付けたのである。ネオテニーの発現のしくみにこそ隠れたデミウルゴスが出入りしたはずである。けっこう小さくて、ちょっと変な恰好の可愛らしいデミちゃんだ――。「脳が、神をつくった」とも言えるけれど、実のところは「幼児が、神をつくった」とも言うべきだった。

⊕『神は、脳がつくった――200万年の人類史と脳科学で解読する神と宗教の起源』⊕

∈ 著者:E.フラー.トリー

∈ 訳者:寺町朋子

∈ 編集担当:木下翔陽

∈ 発行所:ダイアモンド社

∈ 装丁:bookwall

∈ 本文デザイン・DTP:岸和泉

∈ 校正:鷗来堂

∈ カバー印刷:慶昌堂印刷

∈ 印刷:堀内印刷所(本文)

∈ 製本:ブックアート

∈ 発行:2018年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はしがき

∈∈ 謝辞

∈ 序章 神々の住まい、脳

∈ 第1部 神々の創造

∈∈ 第1章 ホモ・ハビリス ── より賢くなった自己

∈∈ 第2章 ホモ・エレクトス ── 自分がわかる自己

∈∈ 第3章 古代型ホモ・サピエンス(ネアンデルタール人) ── 思いやりのある自己

∈∈ 第4章 初期ホモ・サピエンス ── 自分の心を見つめる自己

∈∈ 第5章 現代ホモ・サピエンス ── 時間を意識する自己

∈ 第2部 神々の出現

∈∈ 第6章 祖先たちと農業 ── 霊魂を信じる自己

∈∈ 第7章 政府と神々 ── 神を信じる自己

∈∈ 第8章 神々の起源を説明するほかの理論

⊕ 著者略歴 ⊕

E.フラー・トリー(E.Fuller Torrey)

多くの精神医学の研究プロジェクトをリードする第一人者で医師。マギル大学医学部で博士号を、スタンフォード大学で人類学の修士号を取得。その後、スタンフォード大学医学部で精神医学のトレーニングを受ける。統合失調症と双極性障害の専門研究機関であるスタンレー医学研究所の研究部副部長を務める一方、精神疾患の患者が社会生活をスムーズに行うことを支援するNPOの創設者でもあり、精神障害、精神医学などに関する多数の受賞歴がある。著書には、医療や精神疾患に関連する社会的、歴史的な作品があり、全米批評家協会などから、高い評価を受けている。

⊕ 訳者略歴 ⊕

寺町朋子(てらまち・ともこ)

翻訳家。京都大学薬学部卒業。企業で医薬品の研究開発に携わり、科学書出版社勤務を経て現在にいたる。