免疫ネットワークでは、偶然性や偶有性がいかされていることも特筆されるべきである。即興性に富んでいるとも強調した。まさに、そうなっている。ぼくからすると免疫ネットワークこそ、すぐれてコンティンジェントなのである。

政府や自治体が「外出を控え、ソーシャルディスタンスを保って、自宅で自粛をする」ように、毎日、呼びかけている。みんな、がまんをしているようだ。自宅や自室が狭い者には辛いことだろう。そこで、一言、申し上げておく。

自粛は自縮ではない。それぞれが粛然としなければならない。たんに粛然とするのではない。「粛」は聿(いつ)と規(き)に従って、しかるべき文様や画文を描くことをいう。文様や画文とはヴィジョンのことだ。それを自発させるのが自粛だ。問題はその「粛」による文様や画文をどういうものにするかである。グロバールスンダードな画文であるはずがない。わかりやすければいいというものでもない。

粛然は多様を生むべきだ。できればコンティンジェントな別様の多様性を企むべきだ。

自粛要請後も、ぼくはいつもの仕事場に通っている。散らばった書斎の混沌の中で、以前にましてひたむきになることに集中している。とても愉快な気分で「知の三密」をふやしている。有事の中で、あえて最も過激な平時を愉しんでいるのだ。

HCU(ハイパーコーポレート・ユニバーシティ)第15期の最終講でウイルスについて話すセイゴオ

コロナ禍にありながらも、本楼をリアルなキースタジオにして、80人を越えるネット参加者に同時視聴してもらうというハイブリッド・スタイルで開催された。(2020年4月25日開催)

COVID19による緊急事態態勢が解除されると、ニューノーマルがやってくるという。ほんとにそうなるのだろうか。どうも、そのようには思えないので、一言、申し上げておく。

ニューノーマルは新生活秩序や新日常のことではない。リーマンショックのあとの狼狽から転がり出た政策提案にすぎない。中国では「新常態」というが、それでもない。ましてテレワークやリモートワークをすることではないし、オフィスやレストランで互いに離れて坐ることでもなく、そういうオフィス環境の変更や店舗リニューアルをすることでもない。

全国的な自粛の勧告によって、突如として「偽装した平時」が広まって、津々浦々が開店休業状態になった。そのためリーマンショックを超える損失と不況になったというが、これは損失や不況なのではない。安全を重視して(これは当然だ)、不活性を強要したから、こうなった。

政府や自治体は経済の回復を急ぎたいだろうけれど、資金をばらまいても、おそらくキリがない。既存のパラメーターで復興対策に向かうことには限界がある。企業は事業形態の見直しを計りたいだろうが、一次産業やサービス産業はそうはいかない。貧困層は、もっとそうはいかない。

おそらく、ニューノーマルは出現しないだろう。だいたい、そのための政治哲学も社会哲学もない。みんな、「フツー」に戻りたいだけなのだ。知識人もアーティストも「フツー」に慣れすぎた。アレクサンダー・マックィーンのような例は、めったに見当らない。

こういうときは、あえて根源的なことをいうのなら、いつもの(フツーの)リスクヘッジをするのではなく、もともと生命系がもっている「ノーマルとアブノーマルの混在の持続」にもとづくことが、レギュラリティ(通常性)とアノマリー(異質性)を混交することが、おそらくは本来のニューノーマルなのである。

パチンコ店“自粛せず”営業も「自分の娯楽が危険もたらす」

この本は25年前の本である。インターネットが普及する前の1995年の刊行だ。windows95が出たばかりで、まだ9・11(2001)もSARS(2003)もリーマンショック(2007)も、おこっていない。

けれども本書は、それらを見越していたかのような内容になっている。レーガノミクスと金融工学の台頭とグローバルスタンダードの蔓延が進むなか、先行きはロクなものにならないとみなし、経済社会に求められているのは複雑系の中の「免疫ネットワーク」になるだろうというのが、この本の主張になっていた。

そこで一言、申し上げておくが、言うまでもないだろうけれど、新刊書やベストセラーが新しいとはかぎらない。むしろ21世紀の今日の指針には、20年前や30年前の本の中にキラリとするものがあるので、注意深くなったほうがいい。

思い出してもらえばいい。1985年から1995年までのあいだに、バブルと湾岸戦争(第一次文明戦争)を挟んで、世界は「過剰」と「過失」に鈍感になり、社会的生態系をひどく読みまちがえるようになった(マフディ・エルマンジェラ『第一次文明戦争』720夜)。日本では92年に「電波少年」が始まり、94年に松本サリン事件がおこって「ジュリアナ東京」が閉店し、95年1月に阪神大震災がおきて、3月に地下鉄サリン事件がおこっていた。98年からは橋本内閣から小渕内閣に移行した。

バブルが崩壊して「失われた10年」に低迷していた時期である。だからこそ、こういう迷妄の時期に思索を広げた本にはあらためて注意深くなったほうがいい。

当時、この本はあまり話題にならなかったかもしれないが、ここに来て、やっと読める時期がきたのかもしないと思う。コロナ・パンデミックに喘ぐ2020年の日本社会で慌ただしく「自粛」や「ニューノーマル」が提案されているいまこそ、本来の「ニューノーマルとは何か」という問いにぴったりの提案をしていたことがわかるだろう。

著者はいっとき親しくしていた西山賢一さんだ。ぼくの一つ歳上で、そのころは清水博さんと会うとたいてい一緒になって、雑談をたのしんだ。

西山さんは京大や九大や東大で理論生物学や理論化学を修めたのち、帝京大学や埼玉大学をへて経済情報学や文化生態学の開拓に向かった研究者である。「理科を文化にもちこむ試み」の先頭にいた。

多くの著書があるが、いずれもすこぶる啓蒙的で、ユニークな提案に充ちていた。『文化生態学入門』(批評社)、『企業の適応戦略』(中公新書)、『複雑系としての経済』(NHKブックス)、『左右学への招待』(風濤社)、『方法としての生命体科学』(批評社)などなどだ。ただし視点や視野が多層をまたがり、領域が多岐にわたるので、その主張や提案がいささか散漫になったきらいがあった。複雑系の理論は難解なところが多いので、これを啓蒙しようとしてついついわかりやすくしようとしすぎたのであろう。

しかし、いまならピンとくる読者が多いだろうし、きっとギョッともするだろう。

そこで千夜千冊としては、自粛を超え、ニューノーマルに自在になるためにも、急いで要約編集しておくことにした。西山さんの本は思いきったコンデンスをしたほうが伝わってくるものが浮かび上がってくるだろうから、要約しつつも、適宜、ぼくなりの補充もしておいた。

西山賢一(1943-)

5年間の理論化学の研究の後、10年余りの理論生物学の研究を経て経済学に移った。複雑系の経済学、経済情報学、文化生態学などを専門としている。

西山賢一の著書

左上:『文化生態学入門』(批評社)、右上:『複雑系としての経済』(NHKブックス)、左下:『左右学への招待』(松濤社)、右下:『方法としての生命体科学』(批評社)

西山さんは文化生態学の目で経済社会がどういうものであるべきかということを考えてきた。その目で見ると、経済はマクロな地球の要請とミクロな生活身体の要請の両方で成り立っていることがわかる。いわゆるマクロ経済とミクロ経済で成り立っているのではない。

マクロな経済は資源と環境の中に埋め込まれている。その起源は、地球が太陽からの秩序の高い光を受けとり、宇宙空間に秩序の低い熱を放出して、エネルギーを循環させていることにもとづいている。プリゴジンはこのしくみを「散逸構造」と名付けた(プリゴジン『確実性の終焉』909夜)。エントロピーをうまく捨てているのだ。

このしくみを採り入れて、光合成に始まる代謝系をつくりだしたのが地球生命である。このときRNAウイルスが先行してDNAの自己複製が始まり、ミトコンドリアが細胞膜の中にとりこまれた。そういう一連の出来事を、シュレーディンガー(1043夜)は「生命は負のエントロピーを食べている」と言った。バートランド・ラッセルは「そうしなければ、秩序が失われる」と言った。

われわれはこのような地球生命系の中でずっと暮らしている。何百回もの環境の変動があり、何十回ものパンデミックがあった。それなのに、そこから金融や情報機器やGDPだけでつくるグローバル・ネットワークができたからといって、そこに依拠して現在や未来の政策や事業計画を律しようとしても、うまくはいかない。一見うまくいったように見えたとしても、そんなものはグローバルではないし、本来のネットワークでもない。

生命系のネットワークがもつ秩序の生成過程は、もっと複雑で、もっとノンリニアで、臨界的なのだ。

複雑系から見た地球生命の秩序には4つの種類がある。ウォルフラムやラングトンやカウフマン(1076夜)はそれを計算によって見通した。第一にはいずれ均一になる秩序がある。第二には周期的になる。第3にはカオスが形成される。そして第4に複雑になる。

生命と進化の秩序は第三のカオスの淵に誕生して、その後に第二世界の境界に浮かび上がってきた(ニック・レーン『生命の跳躍』1499夜、田中博『生命と複雑系』1617夜)。

地球のマクロ経済は植物と動物とバクテリアとウイルスで循環する。産業社会に喩えていえば、植物は生産を、動物は消費を、バクテリアは分解を、ウイルスは情報を担当する。これらはすべて地球経済の基本資源であるが、いずれも再生可能資源になっている。

これに対して産業社会がつくりだしたプラスチックなどは、循環資源にも再生資源にもならない。どうしてもプラスチックを流通させたいのなら、バクテリアが分解できるプラスチックをつくればいいのである。

一方のミクロでは、身体の活動性にもとづいた生活そのものが経済になっている。こちらでは生体としての代謝が重要になっていて、そのための食品と排泄と休息にもとづくサイクルが守られる。それには疾患の平癒が獲得されなければならず、そのための施設や技術が供給されていなければならない。こういうことは物価や消費者係数などにはあらわれない。

けれども食べて、出して、調子が悪ければ病院に行くというだけが、生活なのではなかった。個人の日々には代謝とともに、学習やコミュニケーションが求められる。子育てや老人介護もある。社会や組織はそういうことを見守るためにあり、仕事と収入を保証する。

趣味や遊びも無視できない。ロジェ・カイヨワは「遊びは非対称を望む」とみなし(カイヨワ『斜線』899夜)、ピエール・ブルデューは「ハビトゥスは私たちの身体の内部に組みこまれた社会なのである」と言った(ブルデュー『資本主義のハビトゥス』1115夜)。

もしもニューノーマルを拡大したいというなら、これらすべてを引き受けなければならない。またぞろ「失われた10年」を持ち出して申し訳ないが、1990年に大学入試センター試験などを決行したのが、ニューノーマルの基幹を脆弱にしてしまったのだ。

しかし、そんなことを政府や自治体や企業や学校が十全に支えるのはムリがある。それに、どんな活動にも必ず失敗がおこるし、疲労や損傷もおこる。そこを予算配分や金融の下支えだけに頼っていれば、連鎖不況や経済恐慌を免れえないだろう。一方また、植物と動物とバクテリアとウイルスの関係や無頓着なままのニューノーマルの掛け声だけでは、社会と個人は何度でも感染症のパンデミックに襲われる。

経済社会が大企業の収益力を軸にして営まれるのは、かなり危険なのである。大企業の収益力によって合算された国のトータルなGDPやGNPやGNIが高いかどうか、世界ランクの何位であるかなどということは、競争社会の掛け声には有効だが、なんら経済社会の充実を語っていない。

それよりも農業や林業や中小企業が適切に活性していること、教育や医療が潤沢に機能しているかどうかということ、職能や文化がおもしろく享受できているかどうかといったことのほうが、GDPやGNPやGNIが上がることよりずっと大事だし、望ましい。けれども、これらの活性度はそういう大きな数字にはあらわれない。

なぜ、こういうことが見えにくくなったのかといえば、われわれはいつのまにか決定論的で線形的な思考と結果に慣らされてしまい、全体や大枠の確率を多数決や評判で獲得するほうに加担するようになってしまったからだ。

左からプリゴジン(1917-2003)、シュレディンガー(1887-1961)、バートランド・ラッセル(1872-1970)

われわれを生んだ地球生命系は、その進化のすべてのプロセスにおいて、また多様に仕上がった植物・動物・バクテリア・ウイルスのしくみにおいて、ほとんど非決定論で、非線形的(ノンリニア)なプロセスをもってできあがってきた(蔵本由紀『非線形科学』1225夜)。ときにホロニックでさえあった(清水博『生命を捉えなおす』1060夜)。

それゆえ、多くの少数生物や中間生物が地球のそこかしこで共生できるようになった。隙間が重要なのである。

その長い歴史の中で動いていた複雑生命系のエンジンは、四則演算や適者生存で成り立ってはいない。むしろ遺伝子の複製ミスや「ゆらぎ」の発生や状態の「相転移」をいかして進むということを含んでいた。不安定や不確実は除去されるのではなく、つまりリスクは除去されるのではなく、その不確定な状況から次の生育や成長の芽を選んだのである。

これを生物物理学では「自己組織化する」とも言ってきた(エリッヒ・ヤンツ『自己組織化する宇宙』1731夜、スチュアート・カウフマン『自己組織化と真価の論理』1076夜)。

自己組織化のしくみが複雑系をつくったのである。複雑系は「複雑に込み入っている」(complicated)いるのではない。もともと「複雑さ」(complex)をもつシステム複合力やシステム重複力によって形成されてきたのだ(ジョン・キャスティ『複雑性とパラドックス』1066夜)。西山さんはそういう複雑系を新たな社会モデルとしなければならないと見た。とくに免疫ネットワークがもっているしくみに注目した。

生命系と社会システムをくらべると、似ていないところはいくらでもあるが、似ているところもある。システムの複雑さを維持するネットワーク機能から見ると、わかりやすくいえば、①物流と廃棄のネットワーク、②情報伝達ネットワーク、③防御ネットワーク、という3つが生命系と社会系に共通する。

①物流と廃棄のネットワークは、物質とエネルギーを体の中のしかるべきところに運ぶ。生体では主として血管系がこの作業にあたっている。資材と栄養を運び、ゴミや老廃物を排出する。社会では鉄道・クルマ・航空機・船舶から黒ネコヤマトにいたるさまざまな輸送システムがこれを担う。

②情報伝達ネットワークは、生体では神経系と内分泌系が分担して、電気的な信号(刺激)と化学的な信号(ホルモン)を活用してホメオスタシス(恒常性)を維持する。生体情報は物質とエネルギーの循環システムに乗らないと動かないが、①のネットワークを動かすよりずっと少量の物質とエネルギーですむ。社会での情報伝達は人と機械と電子回路による通信ネットワークによってまかなわれる。

3つ目の③防御ネットワークは生体を侵入者から守るためのもので、ここに免疫系が活躍する。

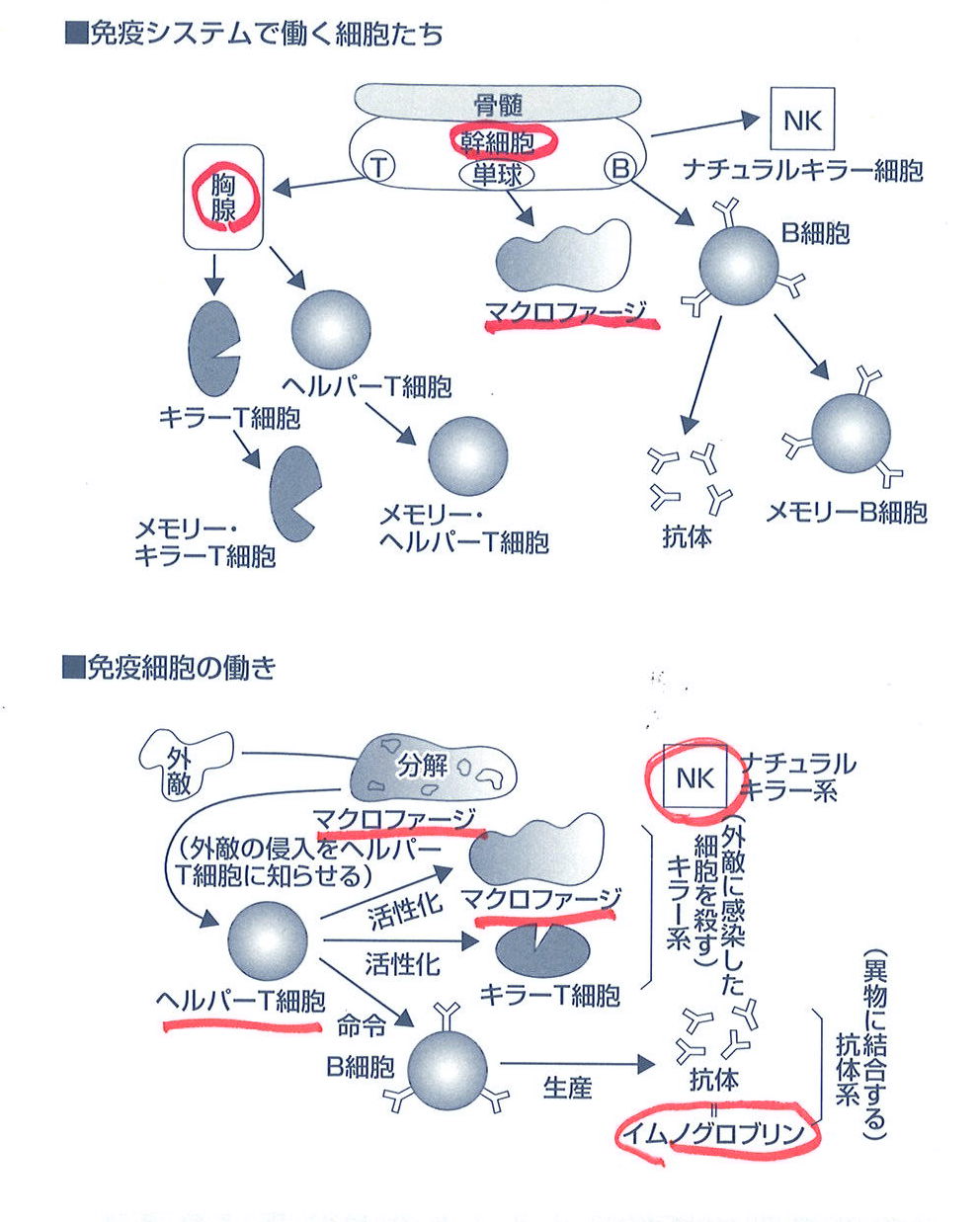

防衛を担当するのはマクロファージとリンパ球で、マクロファージは侵入者を殺し、リンパ球のB細胞は侵入者を抗原とみなして、その抗原に対応する抗体を用意する。これが防御体制の準備にあたる。リンパ球にはT細胞もあって、そのうちのキラーT細胞がマクロファージが叩けなかった感染細胞を死滅させ、ヘルパーT細胞が免疫システムの全体を指揮する。

このしくみは軍事システムに似ているが、軍事とまったく異なるのは、免疫システムがあくまで専守防衛のためだけにあるといことだ。まるで墨子(ぼくし)の行動思想のようなのだ。しかも「非自己」としての侵入者を認知することによって、自身の内なる「自己」を強化しているところが際立った特徴になる(多田富雄『免疫の意味論』986夜)。

このことはいくら強調してもいいだろう。非自己なき自己はなく、外敵なき防御の強化もなく、有事なき平時などなかったのである。

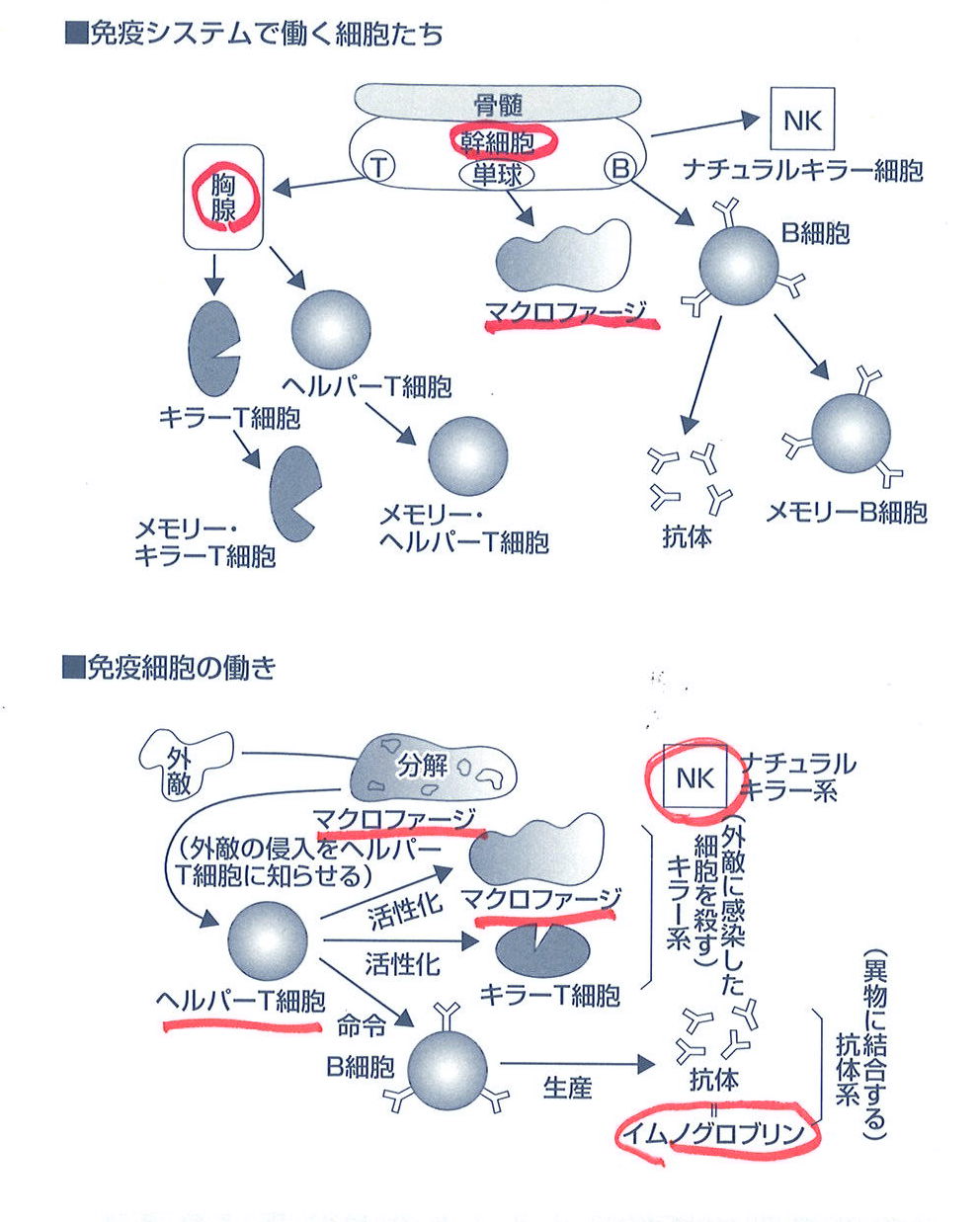

免疫システムではたらく細胞たち

『ウイルスと感染のしくみ』(日本実業出版社)p133に掲載

生体の防御システムは白血球のネットワークが受けもっている。われわれの体には血球1000個に1個の割合で白血球が活動している。

白血球は好塩基球、好酸球、好中球、リンパ球、単球などのチームを編成していて、それぞれが分担して外敵に応じる。好塩基球は体が異物と接したことに応じてヒスタミンを放出して炎症による警鐘を鳴らし、好酸球はさまざまなアレルギーに対応する。

しかし、どんな侵入者がきてもずらりと対応者が用意できるというわけにはいかない。それでは生体コストがかかりすぎる。そこで外敵(細菌・ウイルスなどの病原体)を認識して、その抗原に応じて抗体をつくるという効率的な防御システムができあがった。これか免疫ネットワークだ。

赤血球や白血球をつくっているのは骨髄である。骨髄には、1個の細胞でありながらいくつもの機能をもつ多能性幹細胞があって、この幹細胞が分化すると骨髄性幹細胞とリンパ性幹細胞ができる。骨髄性幹細胞は赤血球や白血球や単球をつくり、単球からマクロファージができる。

マクロファージは「大食細胞」の異名をとるように、体内に入ってきた細菌やウイルスなどの病原体を真っ先に退治する先兵隊の役割をもつ。われわれがインフルエンザなどで発熱するのもマクロファージがウイルスを認識してインターロイキン1という内的発熱物質を放出するからだ。COVID19が流行しはじめたころ、37度5分の熱が4日続いたら感染していると思って保健所や病院で検査してくださいというアナウンスが広まったけれど、あれはマクロファージが闘っているごく初期の状況信号のことだった。

リンパ性幹細胞からはB細胞とT細胞が分化する。T細胞は心臓のやや上にある胸腺をインキュベーターにして成熟し、キラーT細胞とヘルパーT細胞になる。

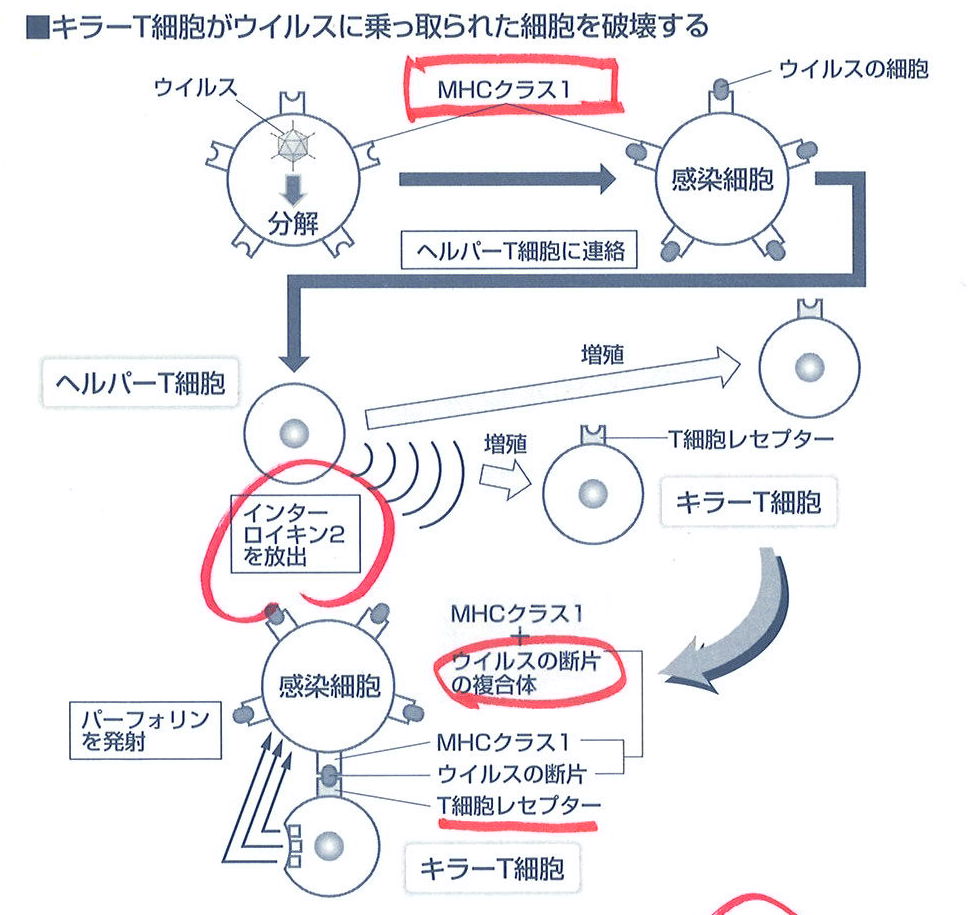

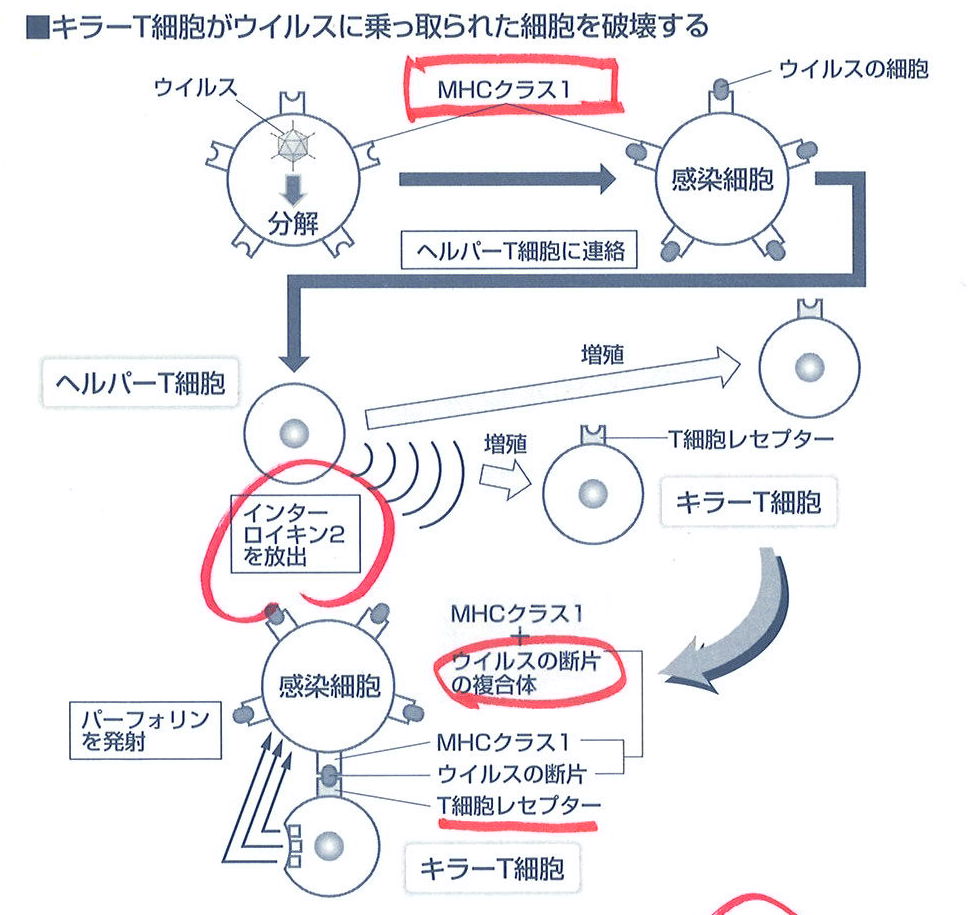

キラーT細胞はマクロファージがとりこぼした外敵によって感染してしまった細胞を、バーフォリンという破壊的なタンパク質を発射して殺す。ヘルパーT細胞はこうした戦況を刻々判断して、インターロイキン2という特別なタンパク質を放ってキラー細胞を増殖させる。

これらの動きはことごとく情報管理されている。サイトカイン(生理活性タンパク質)という情報分子によって、免疫細胞どうしの非自己情報と自己情報に関する情報連絡網をつなげ、体内に抗原抗体反応を進行させるのである。

キラーT細胞がウイルスに乗っ取られた細胞を破壊する

生田哲『ウイルスと感染のしくみ』(日本実業出版社)p136に掲載

西山さんは本書の後半で、こうした免疫ネットワークのはたらきがすこぶるコンカレント・エンジニアリングになっていることに注目し、その特徴を5つにわたって解説する。ここは読みどころだった。

第1に、免疫系のプレイヤーはみごとなほどの共同作業をしている。社会組織に譬えていえばB細胞がラインを担い、T細胞がスタッフの役割をする。マクロファージは情報を集めて抗原に目印をつけ、T細胞のチームに情報提示する。

第2に、免疫系は情報のトレーサビリティをもって情報管理している。MHC抗原をマーカーにして照合ミスがおこらないようにしているのである。輸血には血液型の適合が大事になるが、われわれには血液型だけでなく主要組織適合抗原というものがいろいろ潜在している。これが糖タンパク質でできている「MHC抗原」で(主要組織適合性複合体=Major Histocompatibility Complex)、ヒトのばあいはHLA抗原(ヒト白血球抗原)という。臓器移植などのばあいはこのMHCあるいはHLAの「型」が合わなければ手術ができない。

実はわれわれの細胞はすべてこのMHC抗原というマーカーをもっている。これが生物的な「自己」の正体である。自己マーカーなのである。その「自己」を、免疫系は病原体の侵入という「非自己の介入」をきっかけに強化してきたのだった。驚くべきしくみだ。

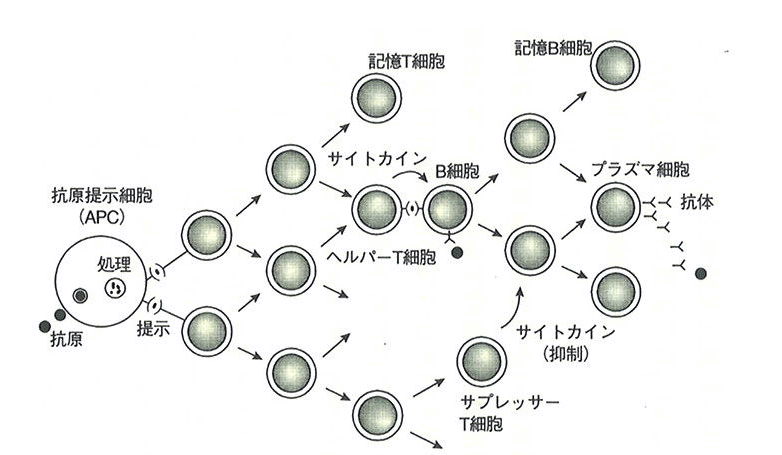

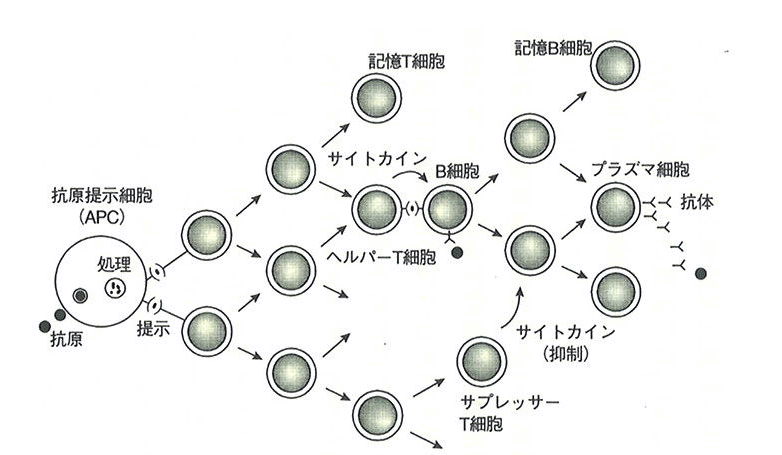

抗体産生における細胞間のやりとり

抗原が体内に侵入すると、まずマクロファージなどの抗原提示細胞(APC)に取り込まれて、タンパク分解酵素などで処理される。そこで生じた抗原の断片は、MHC分子に結合して細胞表面に提示され、それをT細胞が認識する。

多田富雄『免疫・「自己」と「非自己」の科学』(NHKb)p74に掲載

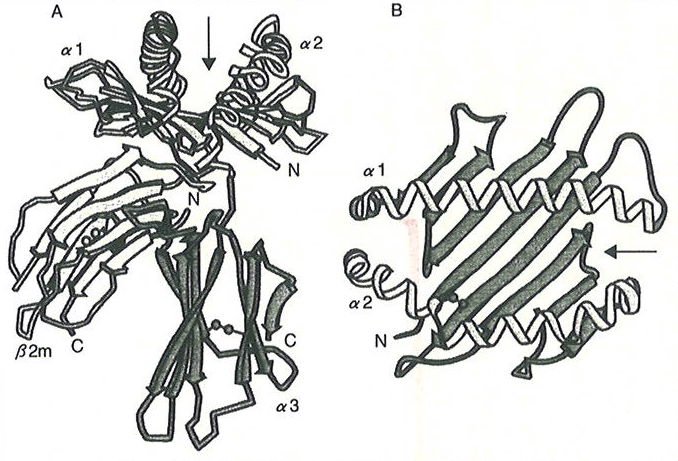

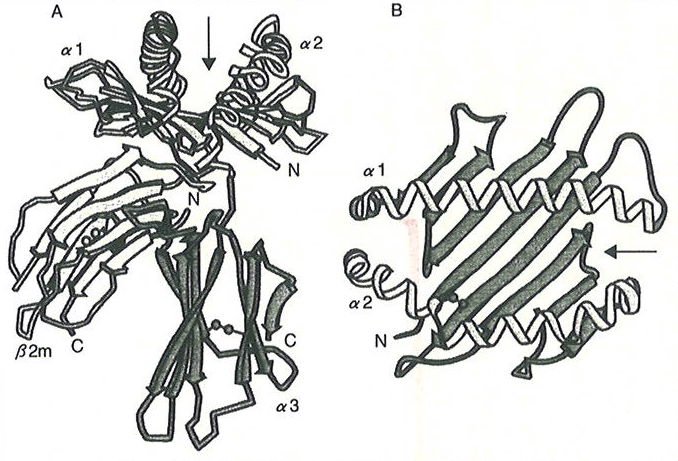

MHCクラスI分子に結合して提示される抗原分子の断片

上下には、MHCの2本のラセンが配置されている。その間の裂け目部分に抗原分子(白い不定形のもの)が入り込んでいるところを示す。ラセンに囲まれた裂け目部分のかたちが違えば、提示される抗原の種類も異なる。一人ひとりが、免疫反応性に差があるのはこのせいである。

多田富雄『免疫・「自己」と「非自己」の科学』(NHK)p89に掲載

MHCクラスI分子(HLA)の立体構造

第3に、免疫系はつねに学習している。よくわかっているのは胸腺でT細胞が最初の徹底教育を受けていることで、幹細胞からT細胞が分化するのは、この教育と学習によっている。

胸腺では1個の幹細胞が分裂と増殖をくりかえして、たくさんの細胞になっていく。同じ細胞がふえるのではない。遺伝子をばらばらにして、つなぎなおして、それぞれが異なった遺伝子構成の細胞に育っていく。これがT細胞となってのちに活躍するのだが、ここで資格が問われ、ポジティブ選択とネガティブ選択がおこる。

ポジティブ選択では、のちにT細胞がはたらくときにMHC分子とともに抗原を認識することができるかどうか、そういう学習がちゃんとできていたかがチェックされる。MHC拘束がかかったかどうかを資格審査されるのだ。センター試験とはずいぶんちがう。

ネガティブ選択は「自己トレランス」を調べるもので、自己の成分の対応には寛容であるようになっているかをチェックする。侵入者(異物=抗原)を見る目で自己を見てしまうようでは、自分を攻撃してしまうことになるからだ。そこでネガティブ選択によって、自己を構成する分子に反応してしまうT細胞は排除されるか、不活性化されるようにした。

自己と非自己の区別がここでもトレーニングされるわけである。そうとうにきつい選択だ。それゆえポジティブ選択とネガティブ選択の2つに合格するT細胞は10パーセントに満たないようだが、それでも1個の幹細胞からすれば100万倍ほどになっている。こうして免疫細胞はその後も学習記憶を発揮する。

胸腺内でのT細胞の分化と選択

胸腺内で分裂したT細胞は、CD4とCD8の両方をもつようになるが、胸腺内に発現している「自己」のMHC抗原と強く反応した細胞や、反応性を全く欠くような細胞はアポトーシスを起こして死に(ネガティブ選択)、MHC上に抗原が提示された場合にのみ反応しうる細胞のみが生き残る(ポジティブ選択)。この2つの選択を受けて、自己反応性細胞や欠陥細胞は排除されて、「非自己」である抗原と反応しうるポテンシャルをもつ細胞だけが生き残る。

多田富雄『免疫・「自己」と「非自己」の科学』(NHKブックス)p109に掲載

第4に、免疫系では「外部情報が内部イメージになっている」。これは、B細胞やT細胞が抗原と闘っているときだけ機能するのではなく、ふだんからシミュレーションをしているということをあらわす。たんなる予行練習ではない。外部の情報を内部に反映させている。

B細胞の構造には抗原を認識するパラトープという部位と、他のB細胞の抗体に認識されるイディオタイプという部位とがある。1個のB細胞には相手を認識するための機能だけではなく、他のB細胞に認識される機能があって、いわば双方向になっているのだ。

B細胞が他のB細胞によって認識されるようになっていくということは、B細胞が外部の異物の内部イメージになっているということである。そういうB細胞がたくさんあるということは、外部の世界についてのイメージがたくさんあるということで、免疫系では外部多様性と内部イメージとが相互にネットワークされているということになる。

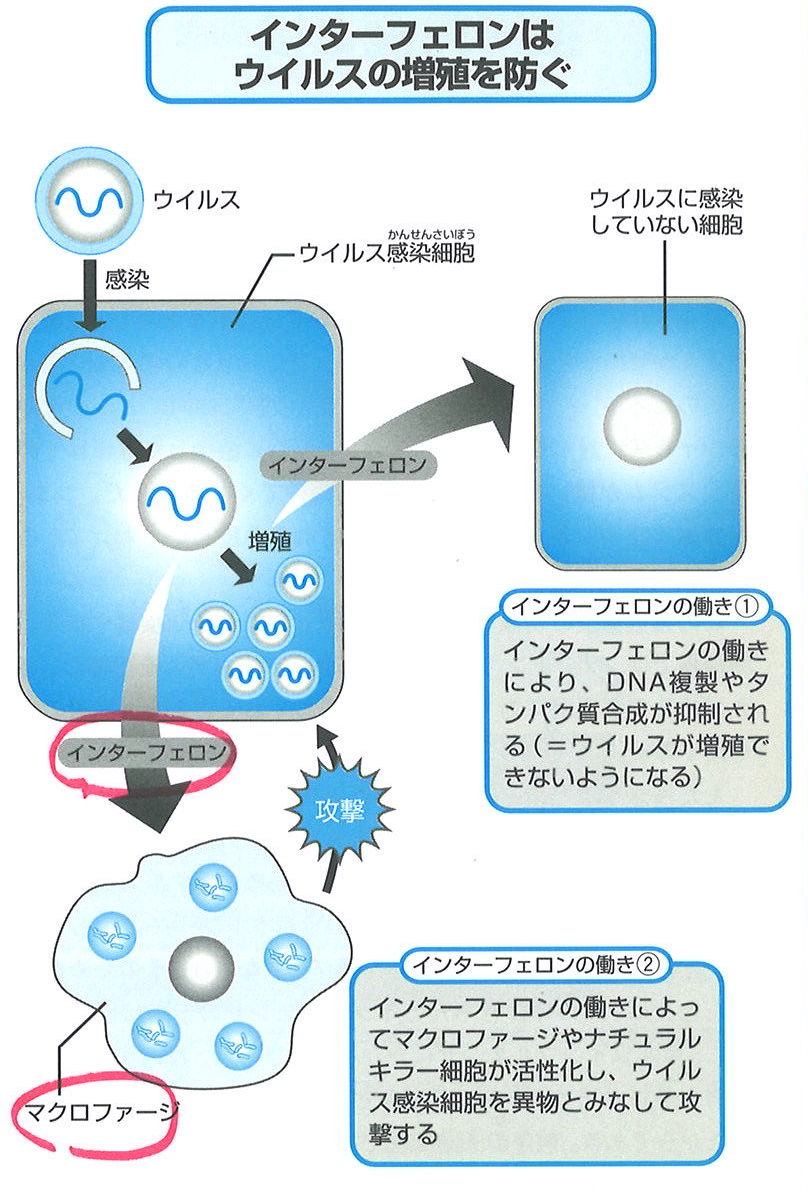

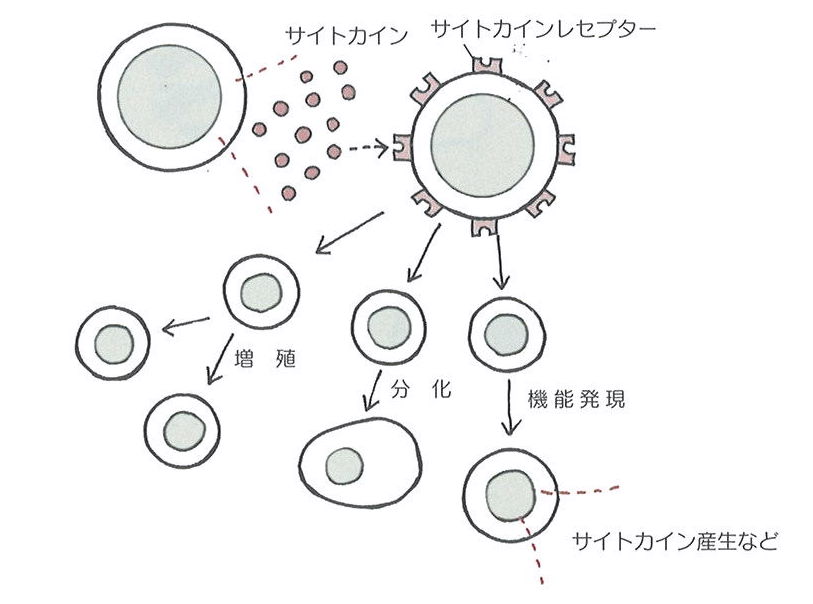

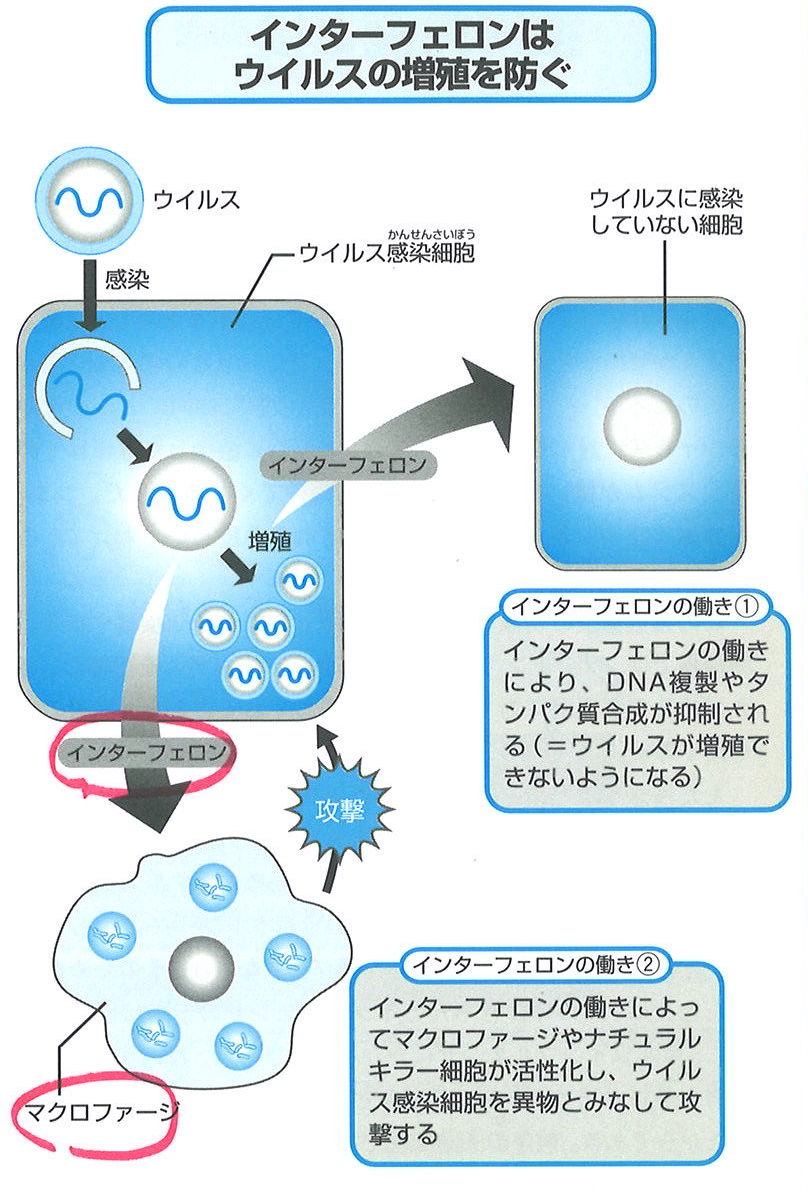

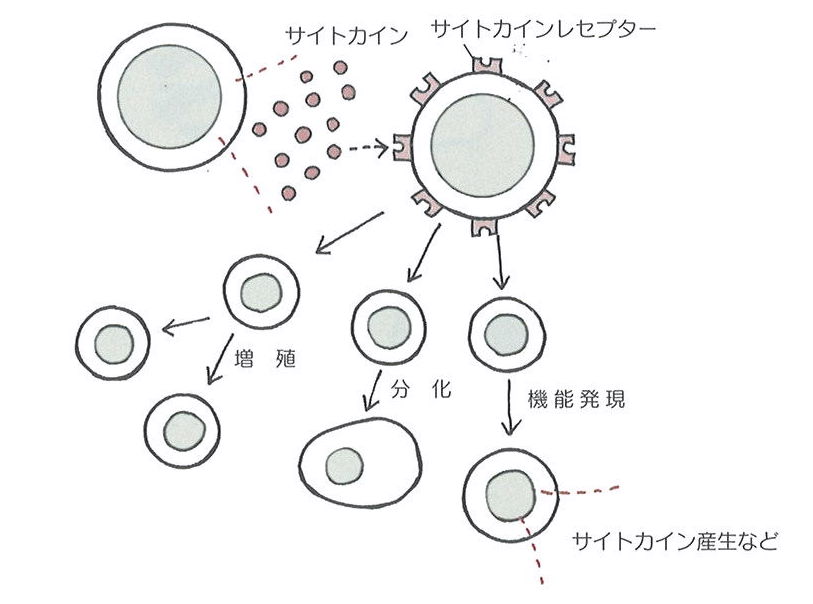

第5に、免疫系は「情報の場」の上に成り立っている。この情報は主にサイトカインによっている。サイトカインはマクロファージが抗原の刺激で活性化されたり、T細胞がマクロファージの抗原情報を認識したりすると、インターロイキン、インターフェロン、TNF(腫瘍壊死因子)などの情報分子として放出される。たとえばT細胞が出したインターロイキンはB細胞にはたらいて、抗体をつくりだすシグナルの役割をはたす。サイトカインはいずれも状況に応じてその増減や抑制をされるのだが、そこには「情報の場」が形成されているということなのである。

インターフェロンはウイルスの増殖を防ぐ

岡村友之『図解雑学 アレルギー』(ナツメ社)p37に掲載

サイトカイン

細胞から分泌されるタンパク質で、それに対するレセプターをもつ細胞に作用し、その細胞を増殖させたり、分化させたり、機能を発現させたりする。

矢田純一『免疫』(東京化学同人)P44に掲載

ざっと紹介してみたが、以上のことから、免疫ネットワークはきわめて有能な共働力をもっていて、相互支援性が高い場の力が発揮できるようなものになっているとみなせる。

日本の免疫学を牽引していた多田富雄さんは、免疫のしくみが「生きた記憶による自己決定をともなう創発的なシステム」だとして、これらを総じて「スーパーシステム」と名付けた。この呼称は国際免疫学会では採用されていないけれど、ニューノーマルがあるすれば、このような考え方とともに発想されるべきだろう。

免疫ネットワークでは、偶然性や偶有性がいかされていることも特筆されるべきである。即興性に富んでいるとも強調した。まさに、そうなっている。ぼくからすると免疫ネットワークこそ、すぐれてコンティンジェントなのである。

西山さんは、このような免疫ネットワークの特徴が、新たな社会システムの結節点にいかせるのではないかということを、本書の随所で提案した。それもありうると思うのだが、日本の国や役所や企業の現状を見ていると、容易ではないことだろうとも感じる。この数十年で、ほとんど生命論的な見方や発想や構想が枯渇してしまっているからだ。

多田富雄

免疫学者。1971(昭和46)年に、免疫反応を抑制するサプレッサーT細胞を発見し、世界の免疫学界に大きな影響を与えた。

『多田富雄のコスモロジー』(藤原書店)より

もうひとつ、言っておかなくてはならないことがある。とても大事なことだ。

免疫システムは非自己によって自己を形成するしくみではあるものの、その自己は「グローバル(普遍的)な自己」ではないということだ。個人によって異なる「免疫自己」が形成されるのである。だからこそスギ花粉でアレルギーがおこる個人もあれば、花粉症に平ちゃらな個人も出てくる。

免疫の不都合というものがあるわけだ。それがアトピーや気管支喘息を促す。自己免疫疾患もおこるし、免疫不全もおこる。

すなわち、免疫システムは生理的個性に応じて、それぞれの自己を形成し、防衛するわけだ。免疫システムは生体防御のアーキテクチャを用意はするが、他方では個々人の多様性をのこしたのである。この「それぞれの自己」があるということ、いささか難しい生理学や病理学の問題になるのだけれど、心しておきたい。

ところで西山さんは本書の最後に、自身が提唱している文化生態学にはカイヨワの「対角線の科学」のような見方の必要性と、仕事や構想に「色気」や「粋なるもの」をまぜることが必要だということを書いていた。

科学者がこういうことを書くのはめずらしい。美意識を持ち出したのではない。「色気」や「粋」をとりこんだ科学が求められていると言いたいのだ。たいへん結構なことだ。しかし、これまたまさにそうではあるけれど、それが枯渇してしまいすぎている。寺田寅彦や岡潔の時代はそんなことはなかったのに、残念なことである。

とにもかくにも、各国がCOVID19のパンデミックが従来のシステムの総点検を迫っているとするなら、ここは大いに考えたほうがいい。粛然と考えたほうがいい。いまさら言うのもおこがましいが、いや、だからあえて申し上げるのだが、編集工学研究所は「生命に学ぶ、歴史を展く、文化と遊ぶ」をスローガンにしてきた。この順番が大事なのである。ぼくがこの先、どのくらい「粛」の画文を提示できるかわからないが、最近はもう少し、このことを喧伝してもいいだろうという気になっている。

編集工学研究所のフィロソフィー「生命に学ぶ・歴史を展く・文化と遊ぶ」

生命の動的なモデルや有機的なふるまいから未来へとつながる方法を学び、歴史のなかの社会モデルにひそむ叡智や世界観の変遷に課題とともに立ち戻り、文化が培われる過程で生まれた豊かな意味の連続や表現の多様性を胸に、未知へ挑むことをモットーに掲げ、生命・歴史・文化に思いを馳せることを活動の足場にしている。

(図版構成:寺平賢司・西村俊克)

⊕『免疫ネットワークの時代』⊕

∈ 著者:西山賢一

∈ 発行:日本放送出版協会

∈ 発行所:NHKブックス

∈ 印刷所:三秀舎

∈ 製本所:豊文社

∈ 装幀:倉田明典

∈ 発行:1995年5月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第1部 複雑系の時代

∈ Ⅰ 私と相手の関係―マニュアルから即興性へ

∈ Ⅱ 私と自然の関係−成長から定常へ

∈ Ⅲ 私と私自身の関係へ−仮想から身体へ

∈∈ 第2部 複雑系の文法

∈ Ⅳ 実態から関係へ−情報論の視点

∈ Ⅴ 均衡から臨界へ−進化論の視点

∈ Ⅵ 過剰を抑える−人類史の視点

∈∈ 第3部 複雑系の免疫モデル

∈ Ⅶ 複雑化への適応戦略

∈ Ⅷ パラダイムとしての免疫系

∈ Ⅸ 免疫系から複雑系へ

∈∈ 終 文化生態学へ

∈∈ あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

西山賢一(にしやま・けんいち)

帝京大学教授、埼玉大学教授などを歴任。5年間の理論化学の研究の後、10年余りの理論生物学の研究から経済学に移った。専門は複雑系の経済学、経済情報学、文化生態学。