父の先見

青土社 1997・2011

編集:小島直人・樋口薫・菱沼達也

装幀:戸田ツトム

人間は可視光にしか反応しない。その理由は太陽光の波長域と目の感応波長域が一致しているからである。視覚ばかりではない。われわれの体にくっついている知覚器官は太陽系惑星としての地球の環境条件に即してつくられている。

科学はこうした人間の知覚領域を拡張することで発達してきた学問である。それゆえ近代科学は「原因としての宇宙」を探求するよりも、むしろ拡張検出することで得られた「結果としての宇宙」のほうを探求してきた。宇宙を「自律系」から「制御系」に転換してしまったのである。そうすることで人間の自由意思と居場所を確保した。

量子力学が扱ってきた対象も、ほとんどが拡張検出で得られたデータや理論にもとづいてきた。だからそこにみだりに身体感覚や五感的知覚の見識を加えるべきではないのだが、しかしその量子力学の解釈はわれわれの知覚が対応するのである。当然、ここには「溝」があると思ったほうがいい。

それなら「溝」は埋まるのかといえば、そう容易には埋まらない。なぜなら、科学は「測る」ということをもってスタートし、そこに「比」(比例)を認知してその「数」の動向を記録し、それをもって「合理」(ratio)とみなしてきたのだが、その「測る」はもともとは人間の知覚の延長から始まっていたからである。

問題は溝を埋めるか放っておくか、埋めるにはどうするかということだけにあるのではない。測ったことで描いた世界像が実在しているかどうか、それはどうやって確かめられるのかという問題がある。

量子力学の発見は「実在するものは波動でもあって粒子でもある」というところから出発した。そのことをあらわらすシュレーディンガーの波動方程式ももった。しかしでは、それでニュートン力学であらわせない実在するものがすべて把握されたのかというと、それが確かめられない。

波動関数は状態ベクトルにはなったけれど、それは新しい物理量であって、世界が世界をあらわすための物理量であるかどうかは、確証がない。つまり量子力学は実在についての古代ギリシアや古代インド哲学以来の疑問を、別の物理量やゲージ座標でおきなおしてしまったのである。とくにすべてを量子定数hを通して見えるものにしてしまった。それはいったい、人類史の中の何をあらわしていたことになるのだろうか。

量子力学には「わからない」ところが多いと思われているくせに、かなりの科学技術領域でその理論と技術は使われている。「わからなく」とも「使える」のは世の常で、べつだん怪しいことでもなんでもないが、その量子力学を相手に、できるかぎりの世界解釈を試みてみようという科学者は、日本にはなかなかいない。そういうなかで佐藤文隆はきわめて特異で、ありがたい。

理論物理学者が理論を考えるのは当たり前だろうと思うかもしれないが、そんなことはない。一昔前の湯川、坂田、武谷時代、その次の南部・伏見時代がピークで、失礼ながらそのあとは理論にとっくんでいる物理学者はあんまりいない。そういうなかで佐藤さんは稀有な存在で、本書のような発言をしているというだけでも、たいへんありがたいのである。

今夜は2冊を一緒にして、とりあげる。2冊はいずれも「現代思想」「理想」などの雑誌連載後にまとめられたもので、『量子力学のイデオロギー』と『量子力学は世界を記述できるか』のあいだには14年くらいの時が流れているが、かえって佐藤文隆の突っ込みぐあい、捌き方、思想としてマッピングしておく様子、そのほか最近の日本の物理学感覚が伝わってきて、それなりに愉しめたし、刺激をうけた。ぼくがそれらをうまく紹介できるとは思わないが、後進のために感想を言っておきたい。

佐藤さんは相対性理論と宇宙物理学の渦中を歩んできた科学者である。1938年の山形県鮎貝村(現・白鷹町)の生まれで、小学校6年のときに湯川さんがノーベル賞をもらって、物理学の夢を抱いた。京大に入って統計力学を学び、大学院で林忠四郎さんの研究室で天体核物理学にとりくんだ。

ぼくが「遊」の3号を編集制作しているとき、アインシュタイン方程式の特別解を冨松彰とともに解いたというニュースがとびこんできた。1973年だ。トミマツ・サトウ解は「裸の特異点」を示唆していた。

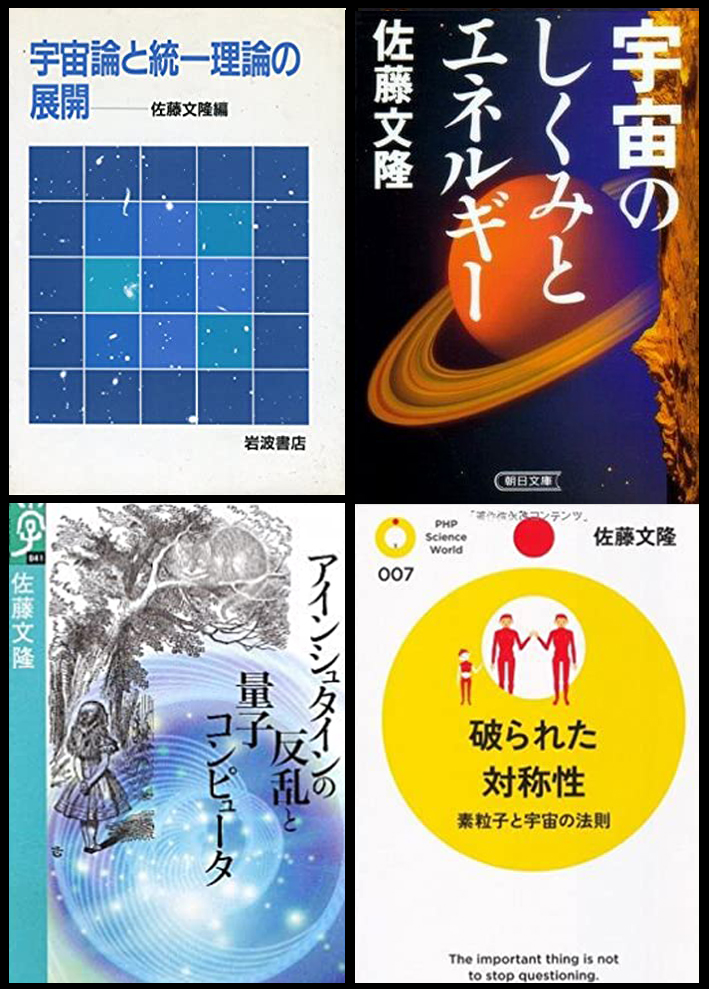

以来、ずっと気になって佐藤さんを読んできた。たくさんの著書がある。1987年の『宇宙論と統一理論の展開』(岩波書店)、1992〜3年の『アインシュタインの宇宙』『宇宙のしくみとエネルギー』(朝日文庫)、2009年の『アインシュタインの反乱と量子コンピュータ』(京都大学学術出版会)と『破られた対称性』(PHP研究所)など、一般向けの解説書にはない「深み」と「抉り」を感じた。

しかし今夜とりあげた2冊では、かなりギリギリの表現をつかって、量子力学の可能性と限界のせめぎあいに立ち会おうとしている。ぼくのようなドシロートが出る幕はないのだけれど、ほってはおけない。

佐藤さんは、量子力学にはいまだ「落としどころ」が見えていないということを何度も言う。相対論は「19世紀難問」へのきれいな回答だったので、ニュートン理論の権威崩壊という知的衝撃の歴史として完結したけれど、量子力学ではそういう知的な痛快が完結していないのである。

だからいろいろな不思議発見物語を集めても、本気で驚けない。たとえば「クォークが6種類」といっても、「同時刻は相対的」というような知的衝撃はない。それでも量子力学を学びはじめたときは、誰もが興奮する。魔性も感じる。それがだんだん色褪せてしまうのだ。これはひょっとすると「ボーアの思想善導策」にはめられたのかもしれないという気もする。そんなふうな感想を洩らす。

なぜ量子力学は「落としどころ」を実感しないまま、前へ前へと進んできたのだろうか。佐藤さんが読んだ大森荘蔵の『時は流れず』(青土社)に、「過去の制作(ポイエーシス)」が奨められていた。

大森は、過去は歴史の物語として制作されるまでは実在しないというのである。過去を制作して初めて「想起の一致」と「整合的な手続き」が見合いになって、過去が実在する。大森はおそらくは哲学のことを言っているのだろうが、佐藤はこれは量子力学にもあてはまると感じた。

ニュートン以来の物理学は、世界をモデルとして外側に構成するという方法をとってきた。古典力学ではこの「世界」を実在させるための観測と実験をくりかえして、たとえばニュートンの法則を実証する天王星や海王星が発見されると、この世界モデルは正しかったというふうにしてきた。

世界についての意味付けはモデルのほうにくっついたのだ。それが古典力学というものだった。世界についてのモデルやその部品の組み立てぐあいが、意味をのっける唯一のメディア(媒体)となったからである。物理学はそのメディアを数学的変数にひたすら局限することによって“成功”してきた。数学によって確定的な演算可能性を提供し、世界のモデルが誰にでも操作できるようにした。そうすることで、古典力学は過去を見せたのである。ただそこにはニュートンの絶対時間と絶対空間が必要だった。

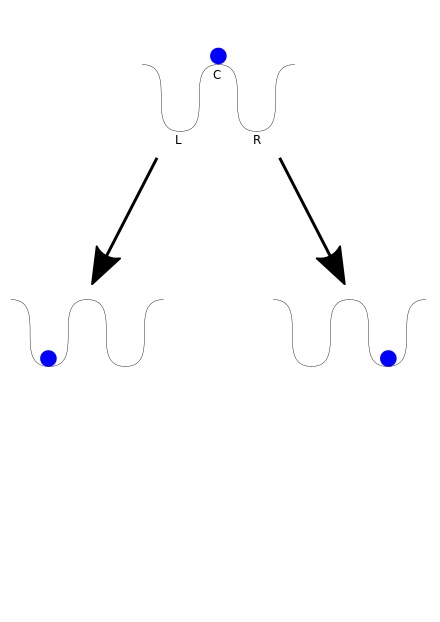

量子力学も世界をモデルにして発展してきたが、そこには量子定数hと波動関数が関与したので、状態ベクトルでしか世界の意味付けは説明できなかった。それによって、何がおこったかというと「過去」が曖昧になった。シュレーディンガーの猫の「次の瞬間」が確定できないということは、そういう操作からは過去は制作できないということなのだ。

どちらがいいということはない。古典力学も量子力学も、モデルとした世界が実在しているかどうかについては、自己言及できないように進んできたわけである。両者の力学とも「実在」ではなく「情報」を選んだのかもしれないし、世界が「こちら」のものか「あちら」のものか、いまだ決着がつけられないままなのだ。

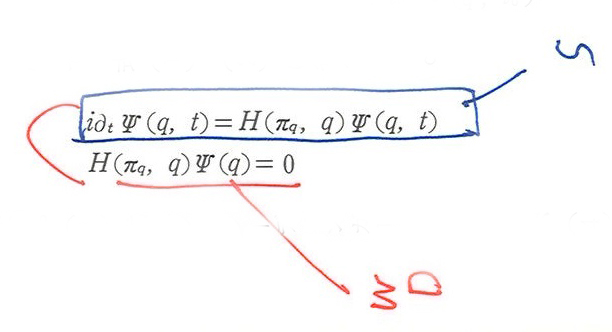

仮に波動関数が「こちら」の量だとすると、「こちら」には系を気にする認識者(観測者)はいなくていいことになる。「あちら」を構成する変数とハミルトニアン(エネルギーをあらわす関数)やラグランジアン(場をあらわす関数)の関係性がありさえすれば、あとは波動関数が計算してくれるからだ。けれどもそれだけで「こちら」の何が説明できて、それが「あちら」の何を説得しているのかは、いちがいにはわからない。

量子力学にはとっつきにくいところが、いくつもある。一番有名なのは物質の究極の姿が粒子だったり波動だったりするところだろうが、もっととっつきにくいのは、そのような二重性あるいはデュアリティをもつことを量子力学がなんら新たな概念をもって定義しないところである。

なぜ定義しないかというと、そういう物質の究極の姿は統計的なアンサンブルとして確率解釈できるからなのだ。それで答えになっているだろうというのだ。これでは、波動関数には何かが欠落しているのではないかという反論の答えにはならない。それを答えられなくても当然だとしたのが、ボーアのコペンハーゲン解釈であり、ハイゼンベルクの不確定性関係による申し合わせだったのだが、それは波動関数が収縮したというだけのことであって、どうもすっきりしない。

つまり量子力学には、測定と過程、対象系と測定器の境界、認識と実在の分離が配慮されなすぎたのだ。そこを突いたのが「シュレーディンガーの猫」の譬えになったのだけれど、さあ、その先をどうするということには誰も責任をとらなかった。

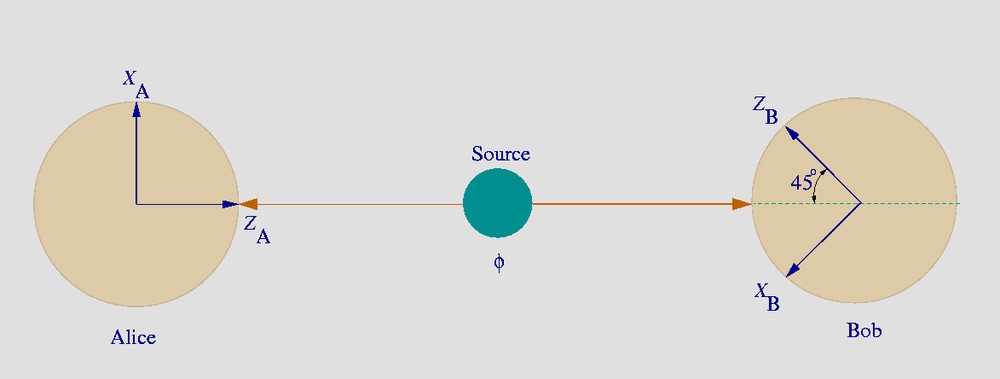

EPRパラドックスという、アインシュタインが量子力学に対しての不満を表明した議論がある。アインシュタイン、ポドルスキー、ローゼンの3人の頭文字をとった挑戦である。

電子のスピンや光子の偏りのような、2つの電子や光子のふるまいを観測するとき、スピンの和がゼロの2つの電子が生成され、左右反対方向に飛び去るプロセスがあったとすると、左側の検出器がスピン上向きを検出すれば、右側に進んだ電子のスピンは下向きになるはずである。電子の飛行中に左右どちらかが上向きかどうかは決定されているとみなせる。ところが量子力学は検出がおこなわれるまでは2つのスピン状態の重ね合わせとして記述する。そこでEPRは「決定されていることを記述できない物理学はおかしい」と言ったのである。

EPRの非難に対しては、量子力学には「隠れた変数」があるのかもしれないという弁護がありうるのだが、いまのところそんなものは提出されていない。それよりも佐藤さんは、電子が飛行中にスピンを決めているところは、たんなる確率記述をするところではなく、そこは全空間が拡がった世界図そのものなのだから、検出はこの世界図の選択にかかわるはずだと文句をつけたのだった。

どうやら量子力学は、存在を局所的に自立した実態(実体)とは捉えたくなかったのである。この「もやもや」はすべて解釈問題として貯められていく。これまで量子力学は従来の科学的な合法則性に終止符を打ったとされてきたのだが、これは正確な言い方ではなかった。むしろ交感不可能な世界にまで合法則性を拡張してしまったのである。

本書2冊を読んでいると、物質の状態を状態量として見るだけでなく、しばしば「情報」として扱いたくなっているんだろうなと感じる。

佐藤さんはブラックホールの研究家としても知られているので、その話を例にするが、ブラックホールは質量・角運動量・電荷しかもっていない特異な天体で、それ以外はすべて飲み込まれるとみなされてきた。そのため「ブラックホールは毛がない」「無毛」「ハゲてる」「蟻地獄」などと比喩もされた。では、なにもかもが吸い込まれてどうなったのか。すべてが消えたのか、消えていないのに出てこられないのか。そういう横丁議論が騒がしかった。

消えたとすれば物質が消えたのである。しかし、天体としてのブラックホールの物質が消えたというのは、どこかがおかしい。ブラックホール自体が物質なのである。それならむしろ物質がもっていた情報が消えたと考えたほうが当たっている。ブラックホールはシュレッダーだったのである。

シュレッダーは紙を究極の細切りにして、そこに載っている情報を読めなくするかぐちゃぐちゃにするのだが、紙は細切りながら残っている。ブラックホールもそういう情報シュレッダーとみてもかまわない。

物理学では、情報の消去や摩滅ということをめぐっては、熱エンジンサイクルの「戻しゲート」、熱力学第2法則によるエントロピーの増大、マックスウェルのデーモンの活躍、ランダウアーの情報消去、制御NOTゲートなど、さまざまな情報の排除や制御不能が語られてきた。けれども、これらで何が納得できたかというと、どうもすっきりしない。

それなら物理学にとっての情報とは何のことだったのか。たんなる信号ということなのか、それとも報知のしくみということなのか。そこで問題にしたくなるのは、情報は情報量として操作されるのではないかもしれないということだ。無知の度合いや「でたらめさ」の度合いとしての情報量ではなく、対象そのものがかかえている何かが情報量になっている可能性があるかもしれないということだ。

もっと端的にいえば(佐藤さんはそこまで言ってないかもしれないが)、そういう情報量というものがあったとしたら、それはどんな物理においても消去などできないのではないかということである。ブラックホールも情報消去をしていないと見るべきで、どこかに情報量がのこっていることになる。

佐藤さんは、こうした考えが量子力学にあってもいいのではないか、とくに波動関数にあっていいのではないかと言いたいのだ。

このあたりのこと、本書2冊の中では「生もの」と「乾きもの」という比喩でも語られている。「生もの」はモノであってコトをもっている。「乾きもの」は記号や計算だけになっている。コトはない。コトについてモノの数学であらわしているだけだ。はたして、それでいいのか。「乾きもの」の方程式から、どのように「生もの」を感じられるのか、モノの科学をコトの科学にするにはどうしたらいいのか、これからの科学はこのへんのことを再考してはどうかというのだ。

急に話がとぶようだが、ぼくはゲージ理論について佐藤さんがどのような見方をするのか、ずっと気になっていた。ゲージ理論というのは、対称性が局所的に成立していることの要請から構築されたもので、世界の物理変化をあらわす表現空間が対称性をもちうるように考えることをいう。

たとえば強い相互作用という視点から見ると、陽子と中性子は同じ実体の異なる状態とみなされるから、そこに抽象的な空間を想定してその中のベクトルの方向によって陽子状態、中性子状態を指定する。こういう表現空間が対称性をもつとは、その空間での座標系の設定は任意でよく、その空間には特別の方向が存在していないということになる。こうした個別の要請にあらかた応えるように、さまざまな状態が記述できるようにするのがゲージ理論である。

ゲージ理論が動くためには、ある点での内部空間の状態量を他の点での内部空間の状態量に平行に移せる操作が必要になる。数学ではこのような量を接続係数にするのだが、物理学ではこれを移せるゲージ場を用意する。ヘルマン・ワイルの構想、ヤンとミルズの理論、グラショウ、ワインバーグ、サラムの理論、さらには量子色力学などが、この条件を満たすためのモデルを提唱してきた。

それでは、自然界のさまざまな相互作用がゲージ場にことごとくうまく乗るかというと、そうはいかない。重力、電磁気力、強い力、弱い力のそれぞれの相互作用力を統合する視点が必要になる。いわゆる統一理論の目が必要だ。内部空間の局所対称性から導入されたゲージ場は、理論的には質量ゼロの粒子がふるまうところなのである。たとえば光子は質量ゼロではあるが、弱い力の場ではそうであっては困る。こういうことをあらかじめ解決しておかなければならない。こういうとき、何を考えればいいのか。何に注目すればいいのか。

ここに浮上したのが「対称性の破れ」というものだった。天才南部陽一郎が先駆的に提唱した考え方だ。宇宙最初期には真空状態で、この対称性が自発的な破れをもったとされた。この考え方をいかせば、今後の統一理論を推進できるようなゲージ場を考えることも可能になる。ただし、そうなることを推進するなら、われわれは自分たちが知っている宇宙だけではなく、対称性が破れている真空にもいるんだという覚悟をもつ必要があると、佐藤さんは書いている。

ところで『量子力学のイデオロギー』には、しばしばデヴィッド・ボームの話が出てくる。とくに『全体性と内蔵秩序』(青土社)にふれているところが印象的だった。

ボームが「科学の概念は観測機器がつくっている」と言っていること、また「相対論も量子論も分割できない秩序を内包している」と言っていることにも反応している。ボームの言っていることはもっともで、まさにそういうところが現代物理学の問題なのだが、そのことをボームのようなホーリズムではなく言いあらわせないだろうかという感想なのである。

その感じ、ぼくもよくわかるのだが、ぼくはそのようなボームの言説について物理学界が議論しなかったことのほうが問題ではなかったかと思う。ボームをニューサイエンスのブームの中に追いやってはならなかったのである。

もう一言、付け加えておく。それがどういうものかはわからないのだが、歳をとってからの佐藤さんは「hのない量子力学」を考えたかったそうである。おおざっぱには「hのない量子力学」というのは、時空的存在をめぐる実在的法則でつくる理論と、推論のための情報処理からなる理論との、2つの理論から構成されるようなものであるらしい。前者はオペレータで表現される変数が従う理論で、後者は状態ベクトルが使える情報処理の理論である。前者は次元量hを含み、後者は無次元量でいく。そういうものであるようだ。

『量子力学は世界を記述できるか』の「あとがき」には、おおむねこういう主旨のことが書かれている。「熱力学もhのない量子力学の半分も、行動のための情報理論なのである。それが科学がもたらす人間社会の中での価値になってほしい。私はそのことに努力してみたい」というふうに。

こうした感想を読むと、これからの素粒子宇宙には「情報」を主人公にするような進展が待っているのだろうと思えてくる。そうだとするなら、そのときこそは情報編集工学がまじってみたいものである。

⊕量子力学のイデオロギー⊕

∈ 著者:佐藤文隆

∈ 発行者:清水康雄

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:三協美術印刷

∈ 製本所:小泉製本

∈ 装幀:戸田ツトム+岡孝治

∈ 発行:1997年12月1日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1部 量子力学のイデオロギー

∈ 第2部 物理学のアリーナ

∈ 第3部 時間空間の生成

⊕量子力学は世界を記述できるか⊕

∈ 著者:佐藤文隆

∈ 発行人:清水一人

∈ 発行所:青土社

∈ 印刷所:ディグ(本文)方英社(カバー・表紙・扉)

∈ 製本:小泉製本

∈ 装丁:戸田ツトム

∈ 発行:2011年6月22日

∈ 第1部

∈∈ 観測者の登場―客観世界への闖入者

∈∈ 情報と確率

∈∈ 二〇世紀科学と量子

∈∈ 数理というツール―生もの、乾きもの

∈ 第2部

∈∈ 量子力学の不思議

∈∈ 物理学界での量子力学の明暗

∈∈ 量子力学の現在

∈ 第3部

∈∈ 量子力学の教育二話

⊕ 著者略歴 ⊕

佐藤文隆

1956年山形県立長井高校卒、60年京都大学理学部卒、64年同大学院中退、理学部助手、同助教授を経て74年京都大学教授。京都大学基礎物理学研究所所長、理学部長を歴任し、2001年から現職。理学博士。基礎物理学研究所所長時代、湯川記念財団の依頼で「湯川秀樹選集」をまとめる。日本物理学会会長、日本学術会議会員、物研連委員長なども務め、現在はきっづ光科学館ふぉとん名誉館長、理化学研究所相談役、核融合エネルギーフォーラム議長、平成基礎科学財団評議員なども。「アインシュタインの反乱と量子コンピュータ」(京大学術出版会)「異色と意外の科学者列伝」「雲はなぜ落ちてこないのか」「火星の夕焼けはなぜ青い」「孤独になったアインシュタイン」「科学者の将来」「宇宙物理」「一般相対性理論」「科学と幸福」(岩波書店)、「宇宙物理への道」「湯川秀樹が考えたこと」「アインシュタインが考えたこと」「宇宙物理への道」(岩波ジュニア新書)など著書多数。