素粒子の発見

みすず書房 1968

Chen Ning Yang

Elementary Particles 1961

[訳]林一

われわれは鏡に映った自分の左右が入れ替わっているのを知っている。けれども異能の数学者のマーティン・ガードナーが『自然界における左と右』(紀伊國屋書店)に書いたように、鏡では左右が反対になるのに上下が反対にならない理由は、あまりわかっていない。

磁石に北極(N極)と南極(S極)があるのも、電気にプラスとマイナスがあるのも知っている。これらはひっくりかえるとたいへんなことがおこりそうだが、人為的な手を加えなければそういう危険がおこらないだろうとタカをくくっている。きっと強い対称性と弱い対称性があって、弱い対称性は大事をおこさないだろうと思っているわけだ。靴下や手袋は左右別々に着けるけれど、また一応の左右も決まっているようだけれど、まちがえても困らないとも思っている。

となると左右や上下は、われわれが勝手に符号を付けているだけのことかもしれないとも感じられてくる。数学では、5やaにマイナス記号をつけて-5や-aを操作することは日常茶飯事だ。両方とも座標に示すときに、空間性をもつ。ということは左右や上下は、空間座標が決めてきたのかもしれない。

しかし自然界が、こうした対称性をそもそももっているのかどうかということになると、ずっと謎だった。いったいどこまで極小の細部に分け入っていくと対称性が出現するのか、そこにはプレ対称性とかコンポン対称性とでもいうようなものがあるのかどうかも、はっきりしなかった。物理学ではこの究極の対称的状態のありかたを「パリティ」(parity)と称んでいる。

素粒子はスピンしている。物質は極小の状態では、回転基数はまちまちであれ(スピン1とかスピン1/2などという)、必ず旋転をしている。右まわりもあれば、左まわりもある。だから素粒子には「パリティが保存されている」と思われてきた。ところが、そうではなかったのである。

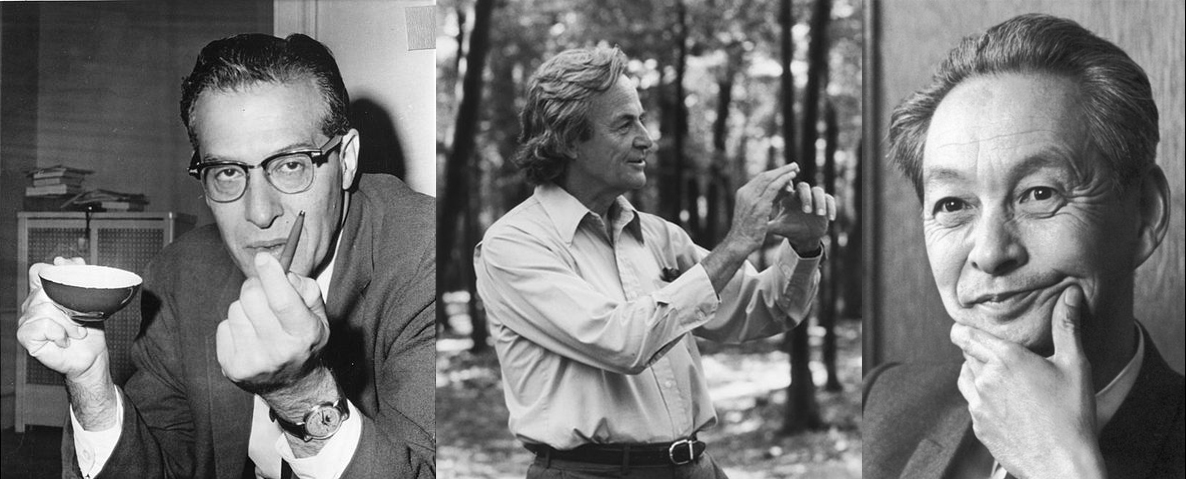

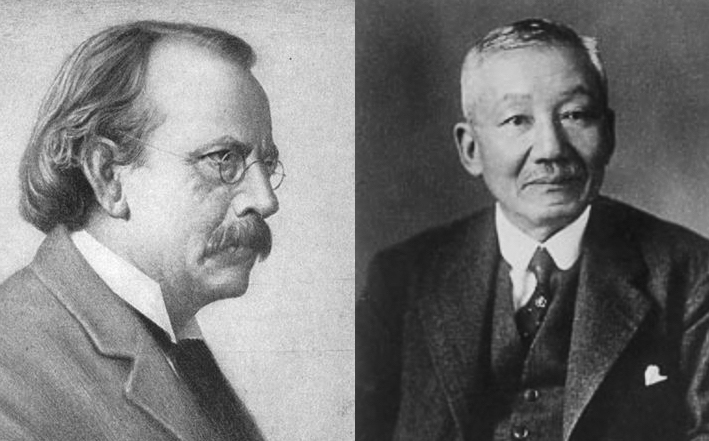

1957年、リー・チョンタオ(李政道)とヤン・チェンニン(楊振寧)がパリティの保存と非保存をめぐる研究でノーベル物理学賞を受賞した。中国人初の受賞で、その後もヤンは母国では中国科学史上最高の天才だと評判されてきた。

ヤンは戦後すぐにアメリカに移住して、シカゴ大学でエンリコ・フェルミに師事し、プリンストン高等研究所で才能を開花させた。その時代にコロンビア大学のリーと組んで、素粒子間の弱い相互作用にまつわるパリティを研究して、パリティ対称性の破れがあることを予言した。さっそくウー・チェンシュン(呉健雄)がコバルト60のベータ崩壊でパリティが破れていることを実証し、レオン・レーダーマンらが低温物理学実験でこれを検証した。

リーとヤンの発見は大ニュースだった。「神さまは左利きだった」と騒がれた。自然界の究極のミクロ状態でパリティが破れているとなると、自然像の根本を修正しなければならなくなるだろう。そういう議論が沸騰した。

いろいろなことが思い当たる。たとえばパスツールが証したことであるが、自然界の酒石酸は3次元の対称性をもっているのに、人工的につくった酒石酸では対称性が破れていた(勝手性が出てきた)。これはのちに化学的には光学異性体とかラセミ混合体というものだということになったのだが、なぜ自然界と人工界にそうしたちがいが出るか、その説明は難解にならざるをえなかった。

またマックスウェルの電磁場方程式から導かれることなのだが、磁気をもつ粒子にはモノポール(magnetic monopole)とよばれるNまたはSだけの磁荷をもつ「磁気単極子」があるのだが、なぜそういうものがあるのかもわかっていないし、説明しようとすると困惑する。

ことほどさように、パリティ(parity)を考えることは自然の究極像にかかわる重大な問題を提供する。リーとヤンはこの重大な問題の端緒を開いた物理学者だった。ちなみに対称性にはCPTの問題があって、電荷のC(チャージ)も粒子のP(パリティ)も、時間のT(タイム)も破れている可能性をめぐって、ずっと研究が続いている。

2人は、シカゴ大学でノーベル物理学者であるエンリコ・フェルミのもとで博士号を取得した同門の研究者。中国系の物理学者としては初めてのノーベル賞受賞者になった。

本書はそのヤンが、1959年のプリンストンでのヴァヌクセム講義をまとめたもので、素粒子についてのミニマムな見方がスマートに集約されている。やはりパリティの説明のところは読ませる。ただ、あまりにミニマムなので、今夜はここを拡張して素粒子物理学の概要を紹介することにした。

ヤンは1954年にロバート・ミルズと組んで「ヤン゠ミルズ理論」という非可換ゲージ場の仮説の枠組を提唱して気を吐くのだが、そのことはあとで少しだけふれることにする。ちなみに2004年に、ヤンが54歳も年下の大学院生と結婚したというニュースが流れた。ヤンは1922年生まれなのである。54歳年下はべらぼうだ。加藤茶も敗ける。もっともアインシュタインもシュレーディンガーも、天才的物理屋はたいてい大の女好きだった。かれらはパリティを破ったり、好き勝手なパリティを選んだりするのはけっこう得意なのだ。

2006年、中国江蘇省の東南大学において。

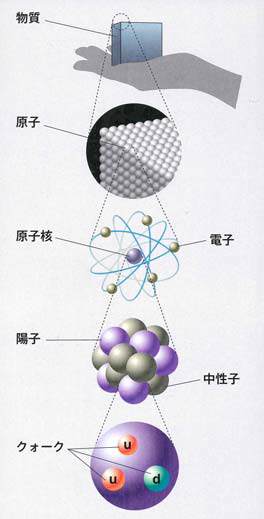

自然界が究極の物質でできているだろうことは、昔からわかっていた。デモクリトスはそれを「アトム」(原子)と呼び、古代インド哲学では「タンマートラ」(微粒子)と名付けた。古代の自然哲学や宗教はたいてい原子論でつくられている。

原子の正体はさっぱりわからないままだったが、哲学や宗教はそれでかまわない。やがて錬金術や錬丹術がさかんになって金(黄金)や不老長寿の薬や賢者の石がほしくなってくると、つまり原子の正体に近づこうとしたところ、話はかんたんではなくて、物質には互いにくっつくものとそうでないものがあることがわかってきた、

ロバート・ボイルは他の物質から合成できない物質を「元素」(element)と名付けた。ニュートンは惑星間にはたらく重力(万有引力)が原子にもはたらいていると見て、原子間にもなんらかの力が作用しているのではないかと考えた。1772年、ラヴォアジェは化学反応を通して物質の質量が測れることをつきとめ、そこには質量保存の法則が保たれていることを明示した。

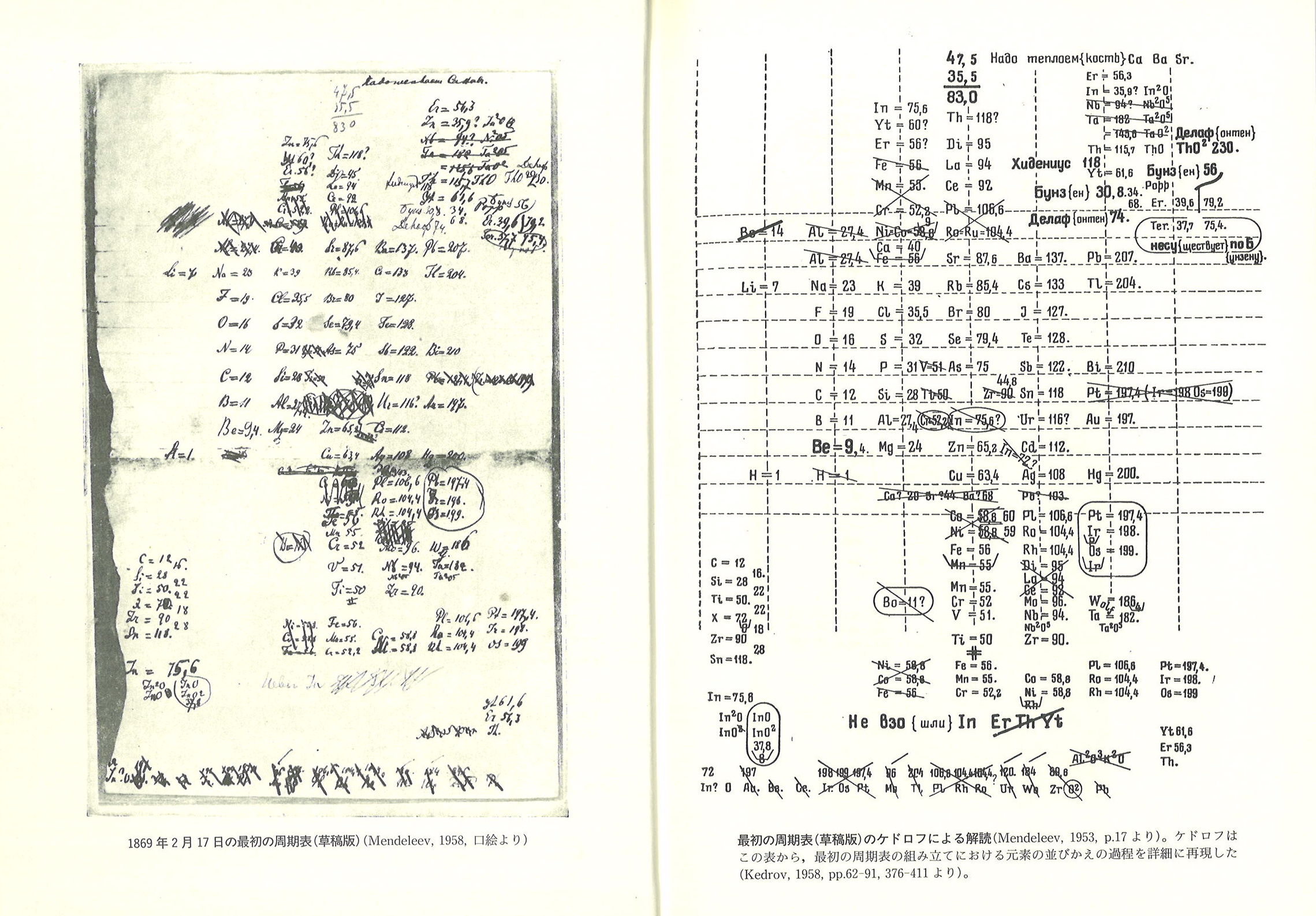

1808年、ドルトンはこの質量を保存しているのが「原子」(atom)だと定義した。こうして元素が原子量によって分類され、天才的編集力の持ち主のメンデレーエフが元素周期表を考案し、そうした元素(原子)が集まって分子を形成し、その分子が運動をして熱や圧力をつくっているということが、マックスウェルやボルツマンによって証されるのである。

一方、元素が周期表の原子番号にあらわれるような段階的な特徴をもっているなら、原子はたんなる点粒子ではないだろうという見方が浮上してくると、原子にはなんらかの内部構造があると考えられた。最初に内部にあると想定されたのは「電子」(electron)だった。1897年、J・J・トムソンが電荷をもった電子を発見した。

ロシアの科学者。1869年元素の周期律について発表、のちこれに基づき未知元素(ガリウム,スカンジウム、ゲルマニウムなど)の周期表上の位置と性質を予言した。また講義用教科書として《化学の基礎》を著し、新しい化学教育にも尽くした。

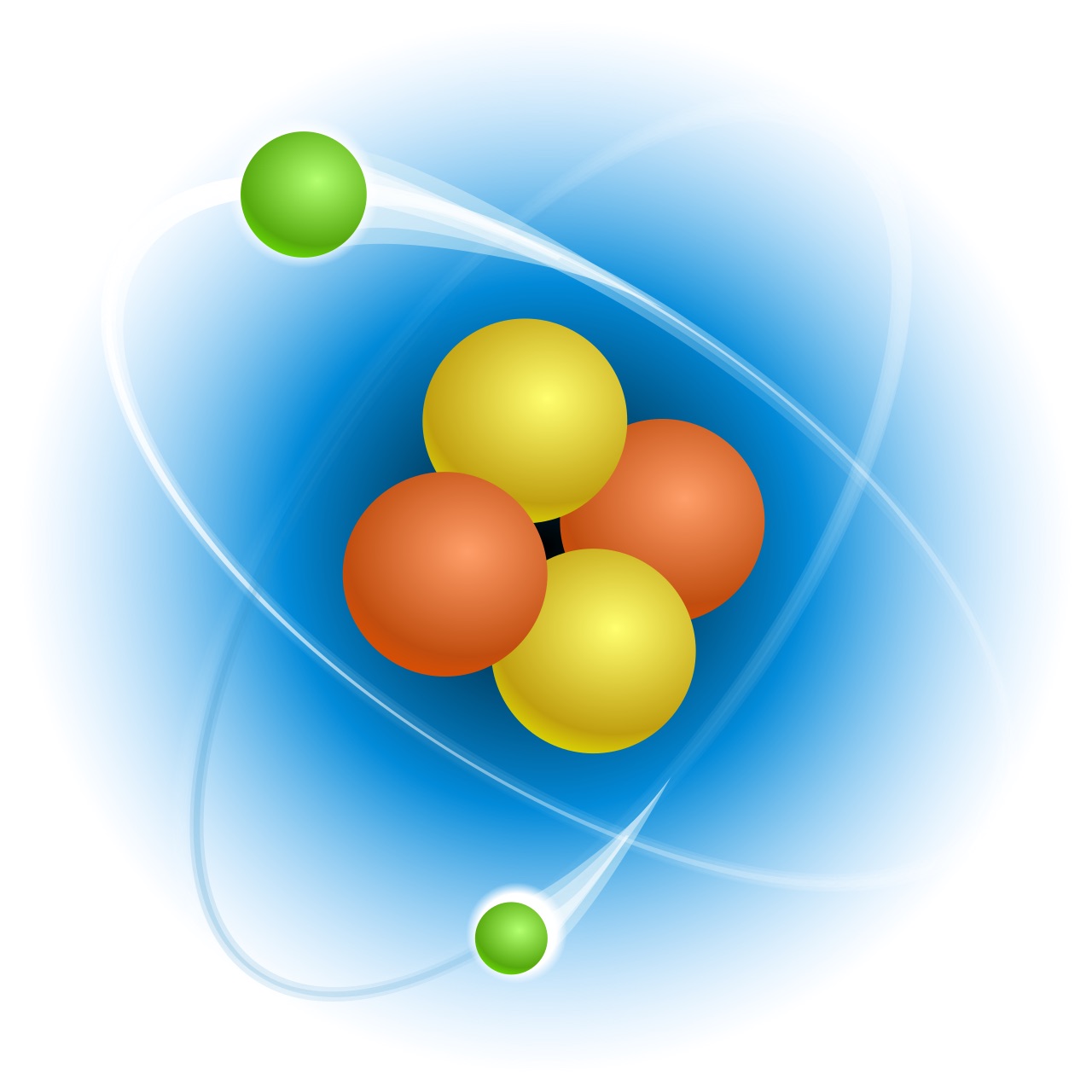

トムソンは原子が電気的に中性であるからには、原子の中にはプラスの電荷をもつ粒子が集団をつくっていて、電子はその中にスイカの種のように散らばっていると考えたのだが、これでは水素原子の中にはプラス電荷の粒子が2000個ほどあることになって、困っていた。「スイカ型モデル」といわれる。

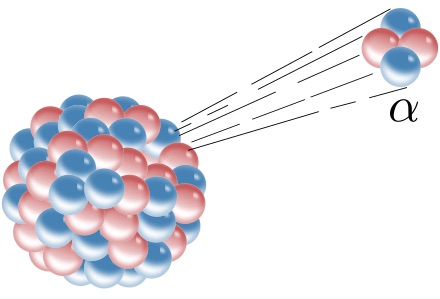

長岡半太郎が別のモデルを考えた。プラス電荷の粒子は原子の中心にあり、電子はその周囲をまわっているというモデルだ。トムソンの弟子のラザフォードは原子にアルファ粒子をぶつけてその反応で内部構造を調べることを思いつき、原子の中心にはアルファ粒子をはねかえす構造のようなものがあることを調べ上げ、これを「原子核」(atomic nucleus)と呼ぶことにした。原子は原子核のまわりを電子がまわっている姿になったのである。「土星型モデル」といわれた。

アルファ粒子というのは、放射線の一種のアルファ線を構成する粒子のことで、プラスの電荷をもっていて、質量が水素原子の4倍だということがわかっていた。ある種の原子が放射線を出して他の原子に変わるということもわかっていた。そこでラザフォードはアルファ線をつかったわけである。そうしたらアルファ粒子を撥ねとばす原子核を見つけたわけだった。

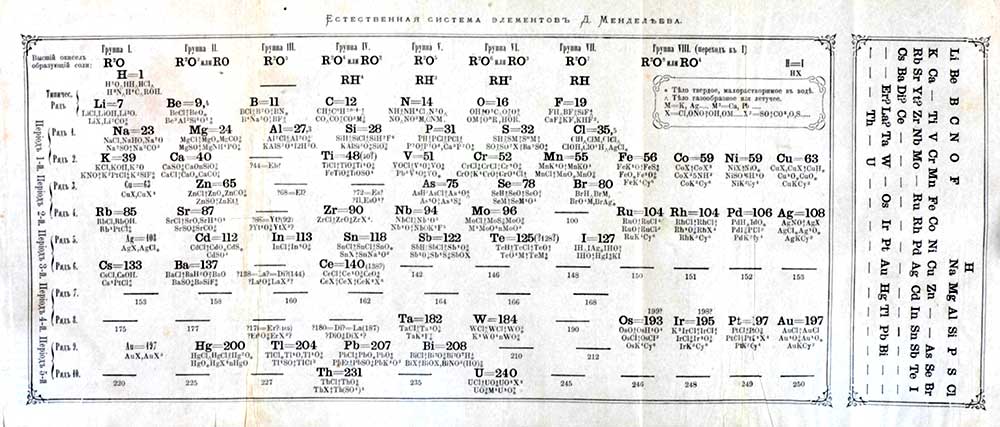

やがてチャドウィックがその原子核の中には「陽子」(proton)があることを、ラザフォードが「中性子」(neutron)もあるだろうことを予言すると、原子核は陽子と中性子で構成されていること、その原子核のまわりを電子がとびまわっていることが見えてきた。陽子と中性子は同じ性質のスピンをもつので、まとめて核子(nucleon)とよばれた。

トムソンは電子の発見者として知られる。トムソンが原子をスイカ型(ぶどうパン)モデルだと提唱したのに対し、長岡は土星型の原子モデルを発表し物理学界に衝撃をあたえた。

原子の内部のあらかたの様子はわかってきたのだが、原子核が安定している理由や、ある種の原子核がベータ崩壊をおこして他の原子核のパターンに変わる現象など、いろいろ説明がつかないこともあった。ここに登場したのがヤンの先生にあたるエンリコ・フェルミである。原子核の内部で中性子が陽子に変わるときに電子が原子核の外に飛び出してくるという説を提案して、ベータ崩壊のしくみをあきらかにした。

それでも原子核をまとめている力が何によっているのかがわからない。若き湯川秀樹が、これをまだ見ぬ「中間子」(meson)による糊付けだとみなした。また中性子が陽子と電子に変わるベータ崩壊のときに、もうひとつ、微細な粒子「ニュートリノ」(neutrino)がもたらされているだろうことを、パウリが予言した。

かくて、原子の中に原子核と電子があって、その原子核の中に陽子・中性子・中間子・ニュートリノなどがあるらしいことが、大筋見えてきた。初期のパイオニア的研究者たちによる「素粒子」(elementary particle)の基本グループだ。

これで蓋があいた。大型の加速器が開発作動するつど、さらに多くの素粒子が発見されていく。あまりに素粒子の種類がふえたので、いまではこれらを大きく軽粒子のレプトン(lepton)と強粒子のハドロン(hadron)に分ける。レプトンは内部構造をもたないものたちで、電子、ミューオン、ニュートリノなどがある。ハドロンは強い相互作用をもつものたちで、メソン(π中間子、K中間子など)とバリオン(陽子、中性子、ラムダ粒子など)があると整理した。メソンとバリオンは重さではなくスピンによって見分ける。

素粒子よりもさらに小さなものも発見された。クォーク(quark)、ゲージ粒子(gauge boson)、ヒッグス粒子(Higgs boson)などだ。

スイスの物理学者。「アインシュタインに並ぶ大天才」と称され、「パウリの排他律」の発見でノーベル物理学賞を受賞。1930年放射性元素の研究中、原子核の放射線のエネルギーが消えていくことに疑問をもち、知らないうちにどこかへ飛び出す幽霊のような粒子、「ニュートロン」を仮説。その後、「ニュートリノ」として証明された。

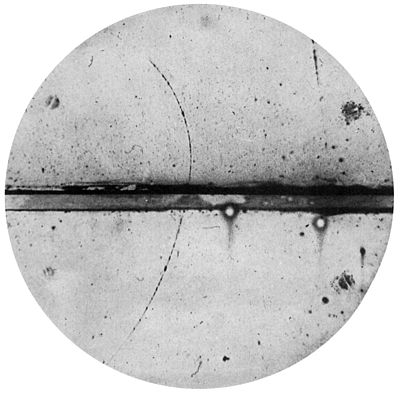

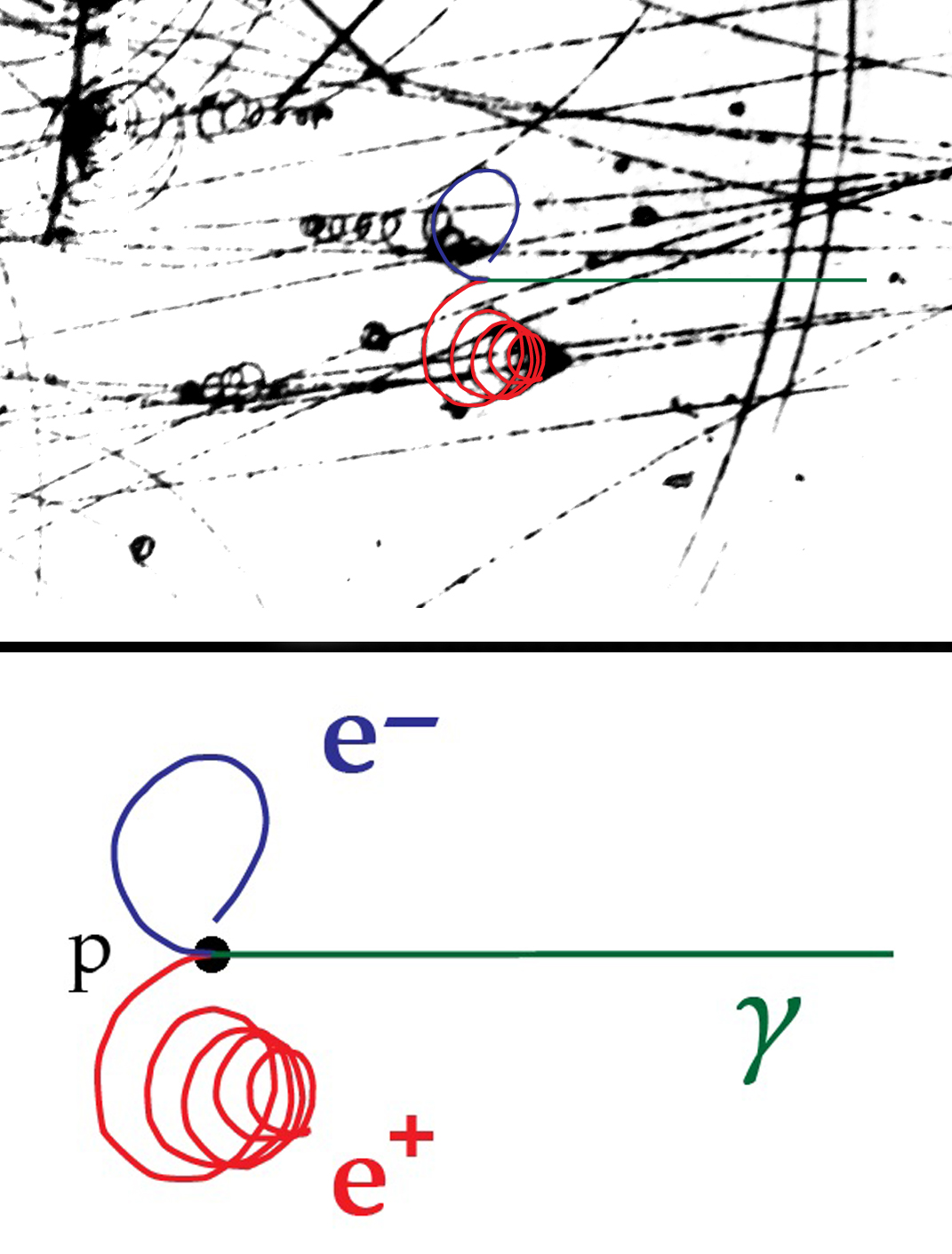

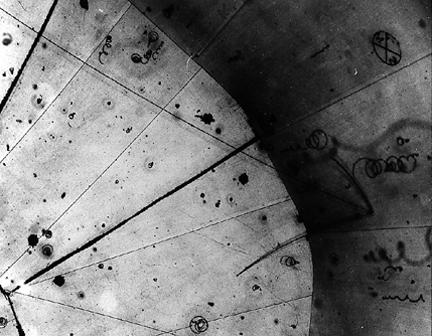

ニュートリノは電荷を持たず泡箱に軌跡を残さない。写真右手中央の黒い影の右側で3つの軌跡が突然始まっている。この位置でニュートリノが陽子に衝突した。同時に生成したミュー粒子は非常に見分けにくいが、ほぼ直線状に軌跡を残している。短い軌跡は陽子。

加速した陽子同士を高エネルギーで正面衝突させることにより、ヒッグス粒子や標準理論を越える新しい現象の発見を目指している。

1900年、マックス・プランクが光は不連続なとびとびのエネルギーの値をとる粒子であろうという画期的な考え方を発表し(プランクの量子仮説)、この粒子の状態を「量子」(quantum)と名付けた。光は光子であって光量子なのである。

量子という考え方をとると(粒子の動きにプランク定数を含ませると)、すぐにとんでもないことがあからさまになってきた。1個の光子は粒子としてのふるまいをするとともに、光量子としては波のようにふるまうのだ。ニールス・ボーアは同じことが電子のふるまいにもあてはまると見た。この見方をとると、電子の軌道がとびとびの整数倍の値をもつ理由が説明できた。さらにドゥ・ブロイは光子や電子のみならず、あらゆる素粒子は「物質波」(de Broglie wave)という性質をもっていると考えた。

こんなふうに粒子になったり波動になったりする奇妙なふるまいの光子や電子の運動を、うまく数学的に記述できるのだろうか。この要請には才能あふれるシュレーディンガーが「波動関数」(wave function)をもって答えた。シュレーデンィガー方程式という。波動関数は光子や電子が空間のどこにいるかということを確率振幅(probability amplitude)としてあらわしたのである。確率波ともいう。

アインシュタインはそんな確率分布によって物質のふるまいを記述する解釈が気にいらず、強い抵抗を示すのだが、量子力学ではこれらはコペンハーゲン解釈として、ボーアを中心に勢力を広げていった。

古典力学の世界では、粒子はA-Bのようにバネ軌道に沿った動きをすると考えられてきた。一方、量子力学においては、そのような軌道形ではなく、C-Hに見られるような「波形」として解釈される(グラフの縦軸は波動関数における実部(青)と虚部(赤)を表している)。C-Fに示された4種の定常波は、それぞれシュレティンガー方程式の解を表す。G-Hもシュレティンガー方程式の解を示す波動関数であるが、定常波ではない。

ニュートン力学では、ある時刻での粒子の位置と速度が与えられれば、後のどの時刻での粒子の位置と速度も予測できる。ところが量子力学では粒子の状態が波動関数であらわされるので、粒子の位置と速度は同時に測れないし、点粒子としての記述もできない。粒子の位置を確定しようとすると、その粒子がどんな運動性をもっているかが不確定になり、運動を記述しようとすると今度は位置が不確定になってしまうのである。この不埒な事情をハイゼンベルクは「不確定性原理」(uncertainty principle)と名付けて定式化した。ハイゼンベルク方程式という。

こうして量子力学から「粒子の軌道」という概念が消え、ミクロなどんな当該存在としての素粒子も「おそらくここらあたりの範囲の中にいる」というような変な連中になったのである。

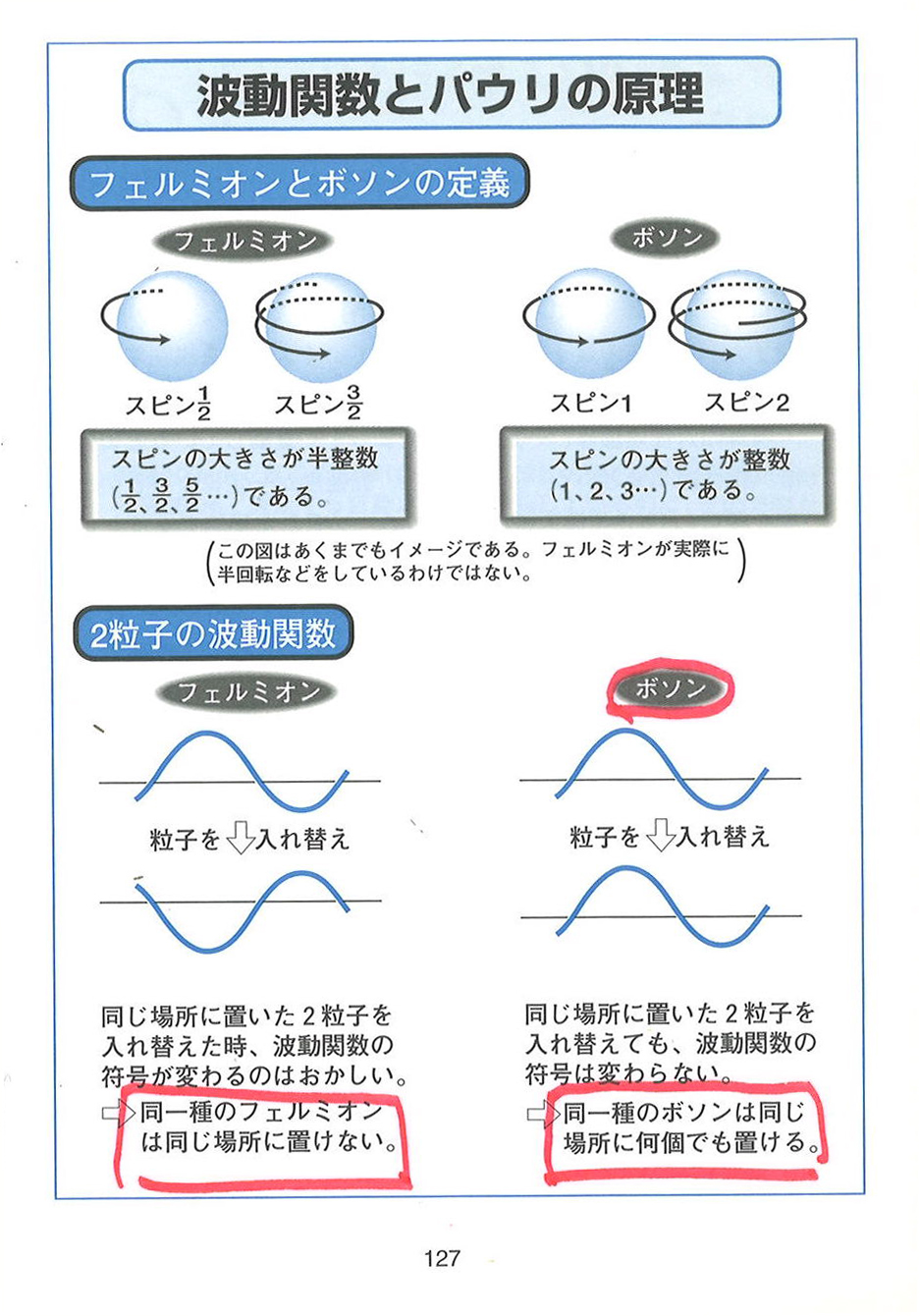

その後、不確定性原理はエネルギーと時間の関係にも、粒子のない真空にもあてはまることがわかってきた。なにもかもが緩慢なあらわれか、あるいは統計的なあらわし方でしか説明できなくなってきたのである。そこへ「パウリの排他原理」(Pauli exclusion principle)が加わった。「同一種類の2つ以上のフェルミオンは、同じ場所にいられない」というものだ。

素粒子がスピンをしていることは、原子に磁場をかけたときの電子の様子からわかっていた。電子は自転することで磁石となり、磁場と相互作用する。電子だけでなく、多くの素粒子がスピンすることもわかっていた。

けれどもスピンは一様ではない。そこでパウリが、素粒子たちのスピンを、プランク定数hを単位として整数倍のばあいをボソンとし、半整数倍のばあいをフェルミオンとすることにした。詳しく調べていくと、二つの粒子を入れ替えたときに波動関数の符号が変わらないボソンは同じところに何個でも存在できるのに、2つ以上の電子やフェルミオンはそれができなかった(同一の量子状態を占められなかった)。これが排他原理になった。

この原理は元素が周期表の上にちゃんと並ぶことを、原子核と電子の数の関係で雄弁に説明できたのだが、他方、量子という見方によって物質存在を考えることの独特の傾向を、不確定性原理とともに難度高く語るしかないものにした。

量子とは、粒子と波の性質をあわせもった、とても小さな物質やエネルギーの単位。物質をかたちづくる原子、その原子をかたちづくる電子・中性子・陽子といったものが代表的な量子とされる。光を粒子としてみる場合は、光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれる。

文部科学省より

特殊相対性理論は、一定の速度で運動しているどんな観測者から見ても光速度が一定になるように組み立てた理論になっている。量子力学を代表するシュレーディンガー方程式には、この相対論が要請するさまざまな条件は考慮されていない。そこでポール・ディラックが、量子力学においても観測者と粒子の関係が記述できる方程式を考えた。ディラックの電子方程式という。

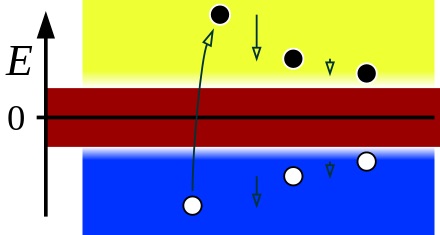

この方程式を解くと、電子はエネルギーが正のときに上向きのスピンと下向きのスピンの状態がとれることがわかった。ディラックは、これはエネルギーが負の状態にある電子のふるまいだろうと見当をつけた。電子にはエネルギーの低い状態に移ろうとする性質があるのだが、もし負のエネルギー状態になれるのなら、電子はエネルギーを放出してそうなるにちがいない。しかしパウリの排他原理によって、フェルミオンである電子は互いに同じ位置を占めることができない。どう考えればいいのか。

負のエネルギーをもとうとする電子がすでに空間を埋め尽くしていて、正のエネルギーをもつ電子は負のエネルギーに進めなかったと考えれば、負のエネルギー電子を観測できない理由が何か説明できるはずである。ディラックは、真空状態から一個のエネルギー電子がなくなって「孔」のようなものが空いたのだと仮定してみると、この「孔」そのものが負のエネルギー電子とは反対の正のエネルギー電子に当たるものを受け持ったのだとみなすことができると考えた。「負のエネルギーに満ちた電子の海」が控えているのだと想定したのである。

そして、そのような電子の海(ディラックの海)から「孔」を媒介にふるまった電子は「陽電子」(positron)ともいうべきものであろうと推理した。

ディラックの仮説は「反粒子」(antiparticle)や「反物質」(antimatter)の存在を予言するものだった。質量とスピンがまったく同じで、構成粒子の電荷などが逆の性質をもつものが、反粒子や反物質である。陽電子は1932年に鉛板を入れた霧箱に宇宙線を通した実験で、アンダーソンによって発見された。

イギリスのブリストルに生まれた。量子力学と量子電磁気学などの分野で、20世紀物理学に大きな足跡を残した。1933年、エルヴィン・シュレーディンガーとともにノーベル物理学賞を受賞。「物理法則は数学的な美しさをもたなくてはならない」という言葉に象徴される独自の審美眼をもっていた。

ニューヨーク生まれの実験物理学者。1932年に宇宙線の中から、それまで考えられることのなかったマイナスのエネルギーを持つ「陽電子」を発見する。この最初の反物質の発見は1936年のノーベル物理学賞受賞につながった。

ディラックは真空を「何もない」とは見ずに、「無数の負のエネルギー電子で埋め尽くされた状態」とみなした。卓抜な発想だったが、負の電荷をもつ電子ばかりが密集するのは電気的な反発が生じるだろうから、困難なことではないかとも議論された。また仮に埋め尽くせたとしても、そんな真空は無限大の電荷をもつことになってしまう。

ディラックは、真空に高エネルギーの光子を2個打ち込んだとして、そのエネルギーを1個の負エネルギー電子が受け取り、それと同時にそれまで負エネルギーの電子がいたところが「孔」となって陽電子が生成したと考えれば、辻褄があうのではないかと考えた。2個の光子から電子と陽電子が「対生成」(pair production)したとみなせばいいのである。逆に真空に「孔」が空いてそこに正エネルギー電子が落ち込むときは、それに相当するエネルギーをもった2個の光子を放出するだろうから、これを電子と陽電子がぶつかって「対消滅」(annihilation)したと考えればいい。

この仮説は、のちにビッグバン理論やインフレーション理論のなかで、最初期宇宙では種々の素粒子が激しく「対生成」と「対消滅」をくりかえしている現象にあてはめられ、劇的に注目された。

ディラックの仮説はかなり大胆で、またきわどい。あまりに尖った粒子が対象になりすぎているきらいもあった。そこで量子力学のステージは、ここから「場の量子論」のほうへ舵を切っていく。粒子そのものを扱うのではなく、粒子によって性質が変わったであろう周囲の空間(=場)を量子力学的に考えようというのだ。ディラック、ハイゼンベルク、パウリらがまずは「電磁場の量子化」にとりくんだ。

電磁場はマックスウェルの方程式で説明されてきた。しかし、それでは場がつるつるしすぎている。ひっかかりがない。新ステージの量子力学では、電磁場にバネのようなものがついているイメージを想定して、電磁場の振動をそのバネが振動しているとみなすことにした。バネの種類は光子のスピンの成分であらわせる。このように電磁場の振動を正数個の光子としてあらわすことを「電磁場を量子化する」という。

これは光子という粒子を量子的に考えることにもあたっているのだが、同様にディラック方程式があらわすディラック場にあらわれるフェルミオンの電子も、量子化するようにした。電磁場とディラック場は別々に独立しているものではなく、同じ場の中の現象が別々に見えているだけなので、この2つの場を相互作用させるような組み立てを試みていけば、そこに光と電子を統一的に扱える理論がつくれる可能性があるからだ。

こうして「量子電磁力学」(Quantum electrodynamics)という領域が誕生した。略してQEDという。シュウィンガー、ファインマン、朝永振一郎などが活躍する。ぼくが量子力学に痺れていたころは、この3人の試みがなんだか涙ぐましかった。とくに「ファインマン図」や「くりこみ理論」などが、当時の苦闘を物語る。

量子電磁力学に新たな展開をもたらしたのは「ゲージ理論」(gauge theory)だった。ゲージ場の理論とも、ゲージ不変の理論ともいう。

ゲージとは「ものさし」のことで、ゲージ理論は時空の座標の各点ごとに回転や並進といった変換をほどこしたとしても、その構成式が変わらないという要求を満たした理論である。グラショウ、ワインバーグ、サラムがとりくみ、これをヤン・チェンニンとロバート・ミルズが工夫して「ヤン゠ミルズ」理論とし、さらにここにゲージ対称性の自発的な破れやヒッグス粒子仮説がとりこまれて「ワインバーグ゠サラム理論」となると、広く活用されるようになった。いま最も流行している方式である。

初期のゲージ理論の基本形を考えたのは、ぼくがめろめろだったヘルマン・ワイルだった。ワイルは重力と電磁気力のはたらきの共通性を探っているとき、ゲージ理論の先駆体を構想した。

ドイツ生まれ。ゲッチンゲン大学でヒルベルトのもとに学ぶ。プリンストン高等研究所で教授。数学者・物理学者・哲学者。作用素のスペクトル理論・群の表現論・リーマン面の理論などのほか、量子力学や相対性理論など物理学にもその力量を横溢させた。一般相対性理論と電磁気学を統一させるゲージ理論の草分けとしても知られる。

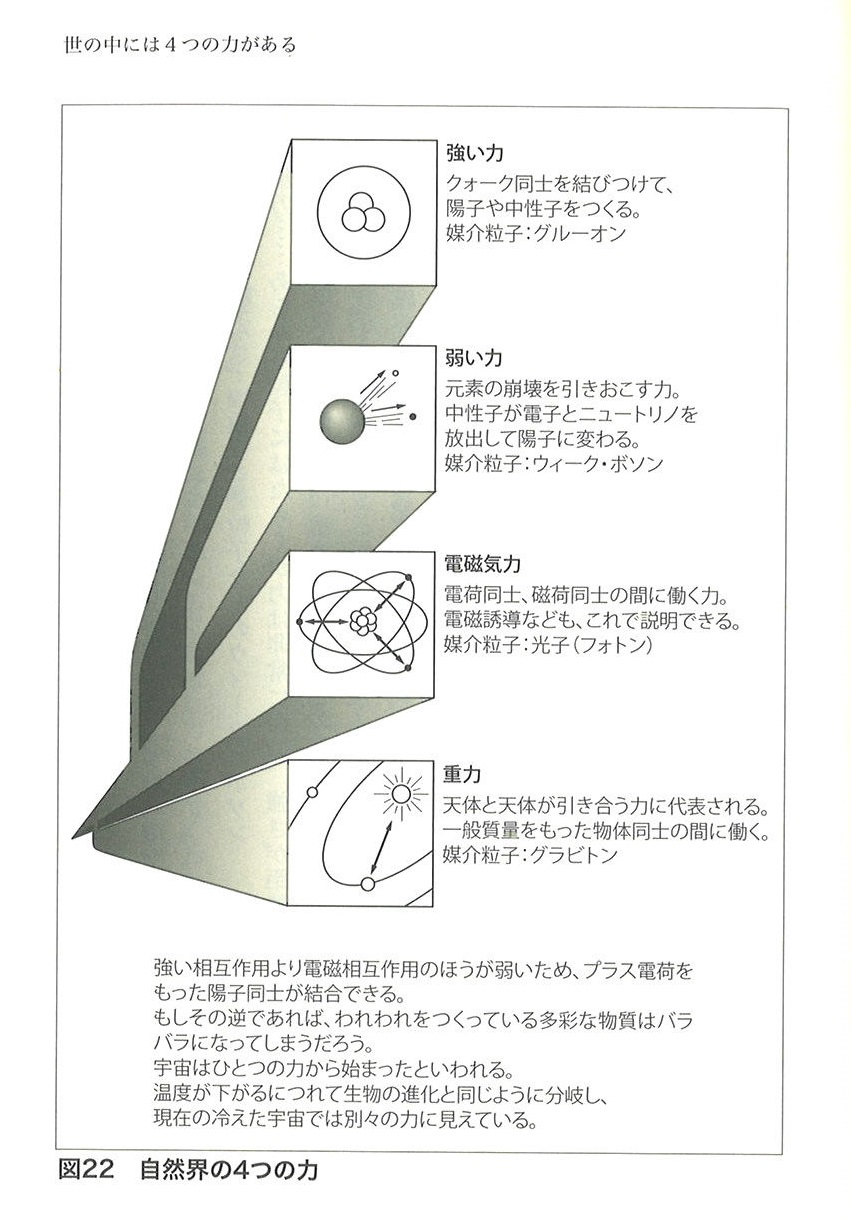

素粒子にはたらく自然の力には「重力」「電磁気力」「強い力」「弱い力」という四つの力がある。これが組み合わさって宇宙構造から生物までが動いている。このうちの重力を除く3つの力の相互作用に注目して、物理学者たちは「素粒子の標準模型」というものを構成してきた。

重力と電磁気力は見当がつくだろうから、のこり2つを説明しておくが、「強い力」は原子核をまとめている力で、陽子・中性子・π中間子などを掴まえている核力と、ハドロンなどの粒子を複合状態にさせている力と、それをさらに奥から掴まえているクォークなどの力によるものをいう。アップクォーク(アイソスピンが上向き)、ダウンクォーク(アイソスピンが下向き)、ストレンジクォーク(ストレンジネスをもつ)の3つが基本のクォークで、そのほかクォークのあいだで頻繁なやりとりを司っているであろうグルーオン(色粒子)が注目されている。

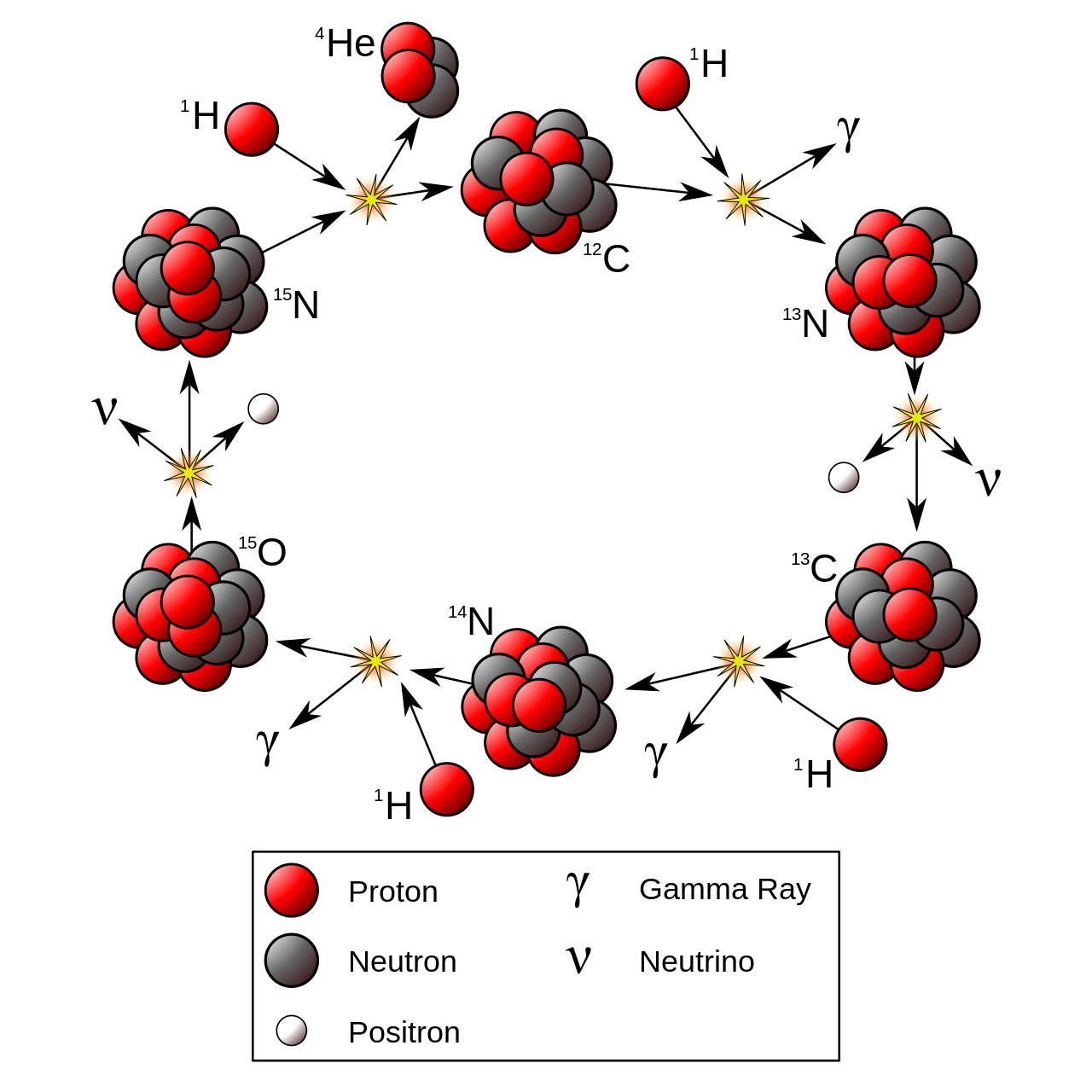

「弱い力」は中性子のベータ崩壊から発見された。中性子が電子とニュートリノを出して陽子に変わる現象だ。中性子はアップ1個とダウン2個で、陽子はアップ2個とダウン1個で掴まえられているので、クォークから見るとベータ崩壊はダウンクォークが電子とニュートリノに変わったというふうに解釈できる。

このような「弱い力」は太陽の輝きをつくっている力であって、核融合反応をおこしている正体にあたる力である。しかし、その力を伝えているしくみが長らくわからなかった。やがてウィークボソンの中のWボソンがその力を担っているだろうということになり、1983年になって大型加速器の中でいろいろ実験をしているうちに確認された。質量が陽子の80倍もあった。

こんなふうに「弱い力」の正体が追究されてきたのだが、追究が進めば進んだぶん、標準模型は詳しくなっていって、ゲージ理論のほうもいろいろの変更が迫られた。ゲージ理論は4つの力を統一的に理解するための共通フォーマットなので、まずは電磁気力と「弱い力」を統合する考え方を確立する必要があった。

電磁気力と「弱い力」にはいろいろ異なる性質がある。電磁気力はパリティを保存するけれど、「弱い力」はパリティを保存しない。ニュートリノは「弱い力」の産物であるけれど、左巻きのパリティしかもっていない。電荷粒子は質量があって光速度近くで走るので、これを見る状態で右巻きになったり左巻きになったりする。

共通するところもある。それがボソン(スピン1のボソン)によって力のやりとりをしているということだった。光子はスピン1のボソンなのである。なかでもWボソンのふるまいが注目され、そのやりとりをうまく説明できるようなゲージ理論がつくれないかということになった。

その後の詳しい理論のつみかさねは省略するが(驚くほど複雑だ)、ともかくもこうしてゲージ理論は最初はヘルマン・ワイルのモデルをもって、ついでヤン゠ミルズのモデル、ワインバーグ゠サラムのモデルをへて、最近になってヒッグス粒子がかかわる宇宙最初期の「真空の相転移」が説明できそうなところへ、すなわち「対称性が自発的に破れる」ところの理論づくりまで到達してきたのである。

ふりかえってみると、素粒子論の歴史はずうっとその名にそぐわない「拡がる素粒子」を求めて、ひたすら進んできたわけである。大域的に拡がって、かつ非局所的に拡がってきた。「拡がる素粒子」は「つながる素粒子」でもある。だからいまや「素粒子はかくかくしかじか、こういうものだ」という説明が役に立たない。

うまい説明をするには、量子論と相対論を一緒くたに話すしかなく、ゲージ理論によるゲージ変換のテクニックをいくつも織りまぜなければならない。さらには、素粒子の奥にあるクォークやその奥にあるだろうスーパーストリング(超ひも)や輪ゴム状になった「弦」のようなものを勘定に入れなければならなくなってきた。また宇宙にはたらく4つの力を背負ったものとして、その複雑な相互作用とともに語らなくてはならなくなったのである。

ぼくが20歳前後にヤンの『素粒子の発見』や湯川秀樹の『素粒子』(岩波新書)を読んでから、すでに50年以上がたっている。ずいぶん大きな変化があったものである。とくにヒッグス粒子の発見が大きかった。今後、この2冊に代わる本があるとしたら、その本にはもはや「素粒子」という言葉が入っていないのではないかとすら思う。今日の物理学では粒子像よりも「場」や「力」の解明こそが求められているからである。ヒッグス粒子さえ、素粒子というよりヒッグス場なのである。

こうなると湯川さんの「素領域」や「非局所場」の発想がやけに懐かしくなる。最近読んだ大栗博司の『素粒子論のランドスケープ』(数学書房)や『強い力と弱い力』(幻冬舎新書)はこの手のものとしてはとてもよく書けた好著だったが、この2つの書名がこの50年の流れを一挙に集約しているようにも思われた。

⊕素粒子の発見⊕

∈ 著者:ヤン・チェンニン(楊振寧)

∈ 発行者:北野民夫

∈ 発行所:みすず書房

∈ 印刷:山田博

∈ 製本:三陽社印刷・鈴木製本

∈ 発行:1968年7月22日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ まえがき

∈ Ⅰ 電子から反粒子の発見まで

∈ Ⅱ 中間子から〝奇妙な粒子〟の発見まで

∈ Ⅲ 自然における対称と非対称

∈ 感謝のことば 原注

∈ 訳者あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

ヤン・チェンニン(楊 振寧)

1922年生まれ。1942年、西南聯合大学を卒業後、1945年渡米、シカゴ大学へ留学し、エンリコ・フェルミに師事する。1949年から1965年にかけてプリンストン高等研究所の所員・教授を務めた後、1965年からはニューヨーク州立大学の教授となる。同じ中国出身のコロンビア大学の女性物理学者、呉健雄と1957年度のノーベル物理学賞を受賞。2015年にアメリカ市民権を放棄し、中華人民共和国籍を取得した。

ゲージ理論におけるヤン=ミルズ理論、可解模型・可積分系のヤン=バクスター方程式など、多くの業績がある。1984年、復旦大学より名誉博士号を授与された。

⊕ 訳者略歴 ⊕

林 一(はやし はじめ)

1933年、台北市生まれ。立教大学理学部物理学科卒業。昭和薬科大学教授、のち名誉教授。専攻は理論物理学、科学史。

英語で書かれた一般向けの科学書(主に理論物理学関係のもの)を中心に多数の書籍を日本語に翻訳している。代表的な訳書に『エレガントな宇宙』、『ホーキング、宇宙を語る』などがある。