父の先見

パンデミックは神話か?

水声社 2017

Frédéric Keck

Un Monde Grippé 2010

[訳]小林徹

編集:後藤享真

装幀:宗利淳一

新型コロナウイルス(COVID-19)によるパンデミックがますます拡がっている。感染者は世界中で130万人を超えた。死者は7万人にのぼる。

感染力が只事ではない。速いし、分岐する。感染経路も追えなくなっている。当初は武漢やソウルが、つづいてパリ、ミラノ、マドリッド、ニューヨークが喘ぎ、各地の医療事情が悲鳴を上げた。ジョンズ・ホプキンス大学やMITの感染地図ダッシュボードを見ていると、かなりのスピードでアウトブレイク・ポイントの数字が変転している。シンガポールのダッシュボードにはついつい見入ってしまった。

遅きに失したと言われながら、日本政府も4月7日夜をもって、特別措置法第32条にもとづいた緊急事態宣言を発出した。108兆円という。一都六府県が危険印を捺された。宣言が遅れたのは、自粛と休業を促すことで追い込まれた職種の担い手たちの収入手当を勘案する準備に時間がかかっていたせいだろう。だからこの緊急事態宣言はパンデミック対策法にはなっていない。ウイルス対策にもなんらの工夫がない。

ウイルスが遺伝子再集合をへて変異しているのである。DNAウイルスは修復機能をもっているが、RNAウイルスには複製エラーを修正するメカニズムがないので、転移の速度や頻度が高い。それだけではなく、分節RNAウイルスは一度だけの自己複製だけれど、新型コロナウイルスが非分節RNAウイルスだとしたら(きっとこのタイプだろう)、感染をくりかえしているうちにたくさんの断片に分離され、この断片が複製のたびに交換されているということになる。これは侮れない。移動が速いし、拡散岐が多い。

日本だけではない。パンデミック対策はいまだ世界中のガバナンスが組み立てできないでいるものだ。WHOは疫病流行の度合いを、特定地域流行のエンデミック(endemic)、集団発生型のエピデミック(epidemic)、世界的汎発のパンデミック(pandemic)に分けてはいるが、あまり深まってはいない。予測や効果の測定もできていないし、アクション・プログラムの咀嚼もできていない。

たしかに各国や自治体は打開策を次々に打っている。手洗い励行、外出禁止、自宅待機、マスクの供与、PCR検査の徹底、人工呼吸器の準備、治療剤のテスト、アビガンなどの併用、野戦病院の仮設、ワクチンづくり、地域のロックダウン、学校閉鎖、パトロールの徹底、宿泊施設の確保、テレワーク奨励、夜間接待営業の自粛‥‥などなどだ。

対策は感染情況によって、首長たちの決断の度合いによってさまざまで、小池都知事はもっぱら三密(密閉・密集・密接)への警戒ばかりを言う。極端に走る向きもある。習近平の中国のように徹底したトップダウンをする国もあれば(武漢のロックダウンは誇らしげに解除された)、トランプのアメリカのように気まぐれな過剰保守策で混乱している国もある。

医療崩壊も危惧されている。施設も人員も装備も病床数も。こんなふうに一気呵成の感染拡大が続いては、どの国のどの地域も平時の病院力ではまかなえない。

しかし各国首脳がとりあえず想定しているのは、かつての戦時法や恐慌対策法のようなものなのである。これらは国家の急激なアンバランスを取り戻すための軍事的経済的な偏重対策であって、そのために国民をどのように誘導しておけばいいかという警告的対策だ。これではウイルスの拡張をとめることとはほとんど交差できない。

日本政府の緊急事態宣言は戦時法的な強制力ではなく、都府県レベルの要請力にとどめたが、さて、この方針でどうなるか。経済主義に傾る安倍政権の衣の下の鎧がほつれなければ、いいのだが。

エピデミックやパンデミックは世界を異様にトランスフォーム(変形)させる。各国各地に突如として「有事の社会」の縮んだモデルが出現し(どんなモデルが適切なのか、ほとんど検証してこなかった)、人々はこぞって「偽装した平時」を強要されるのである。

そんな「有事が押し付けた平時」など、これまで誰も経験してこなかった。戦争や災害は有事の継続だった。パンデミックがつくるのは、いわば「偽装した平時」なのだ。

パンデミックが緊急事態を告げていることは、誰もがわかる。けれども急に身近になってきた「毎日が日曜日」を前に、みんなが何をしていいやらわからないのが実情だろう。全員が高齢者まがいであり、全員が引きこもりを装わされるのだ。大活躍するのはテレワークだろうが、そういうことをこなせる仕事人口は世界の2割に達していない。多くはテレビを見るか、近所をうろうろするか、ゲームに興じるか、ペットと話すか家族の会話をまさぐるか。

趣味を堪能できるといっても、釣りや合唱団や草野球やママさんバレーはできない。「街」がないのだからショッピングは叶わないし、「店」がないのだから飲み歩きも食べ歩きもできない。当然、休店を余儀なくされたお店は困る。おじさんは逼塞し、コンパができない若者は苛立ち、出歩けない歴女は歴史ムックを何度もめくってみるしかない。アスリートたちは自宅のトレーニングを工夫する。将棋や囲碁が浮上して、株の売買に目が移る。

こうしたことは、実は緊急事態でなくとも人々が自身の体調や事情によって適宜選択していることでもある。外出禁止は不便であるが、それ以上の緊急性が身に迫っているとは思っていない。むしろ「偽装した平時」に対する応身に戸惑っているといったほうが当たっている。

しかし、これではウイルス・パンデミックの真の実情は見えないままにおわるだろう。感染者数と死者数のカーブが低くなっていくことに安堵しておわるしかないだろう。

生命とは代謝機構の発現と変異そのもののことである。地球はこの代謝機構がつながりあって巨大で複雑な代謝ネットワークを内在させている。どんな「生き死に」もこのなかで決まる。そこにはヒトだけでなく、すべての植物、すべての動物、すべての細菌、すべてのバクテリアが組みこまれている。ウイルスはこれらの隙間を高速に移動する。

ウイルスが悪者なのではない。敵なのでもない。敵だとすれば文明に「内在する敵」だ。では何がおこっているかといえば、すべての生命体に付属して動くベクター(vector)の出入りが事態のカギを握っている。ベクターは高速の運び屋で、運んでいるのは情報である。核酸分子の姿をとって、情報の増幅・維持・導入・転移に参与する。

何がベクターになるかは生命体によって異なるが、かつてジョシュア・レーダーバーグは『細胞遺伝子と遺伝的共生』(1952)という画期的な論文のなかで、生物種の境界をこえて受け渡されるDNA分子のことをプラスミド(plasmid)と命名して、プラスミドがベクターになるしくみを解明し、分子生物学と遺伝子工学の新たなページを開いた。

レーダーバーグが大腸菌を用いて解明した手際は鮮やかだった。プラスミドは細胞内でDNAとは独立して自律的な情報複製をおこなっていたのである。抗生物質が効かなくなることがあるが、その理由のひとつはプラスミドが宿主に抗生物質に対する耐性をもたらしていたからだった。

ウイルスもベクターになる。もう少し正確にいえば、ウイルスは情報が細菌に感染する複製ネットワークを活用するのである。情報はヴィークルを乗り換え、衣装や意匠を着替え、カバンを持ち変えながら変容をとげていく。情報が乗り換え、着替え、持ち変えていくのは当たり前なのだ。

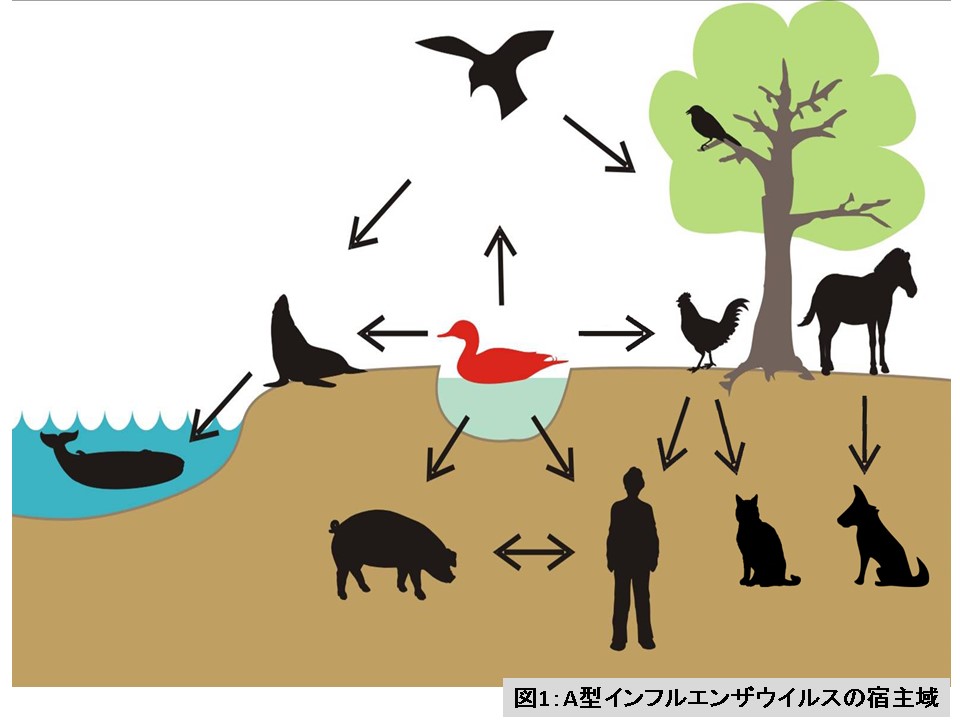

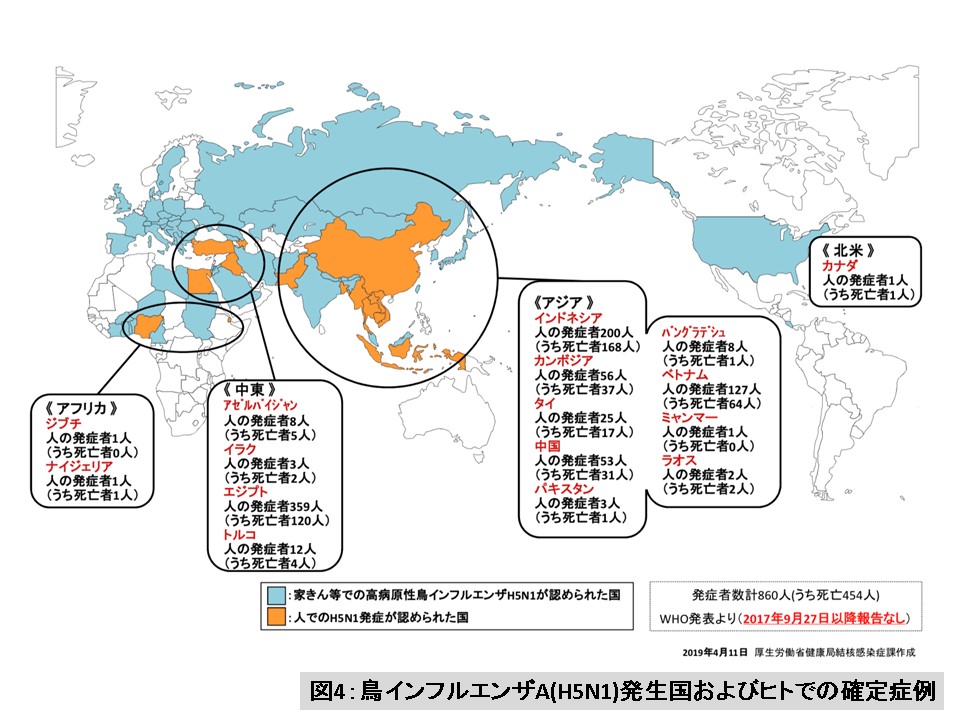

もうひとつ言っておかなくてはならないのは、今回のパンデミックは「ズーノーシス」(zoonosis)によるものでもあったということである。ズーノーシスは「人獣共通感染症」とか「動物由来感染症」と訳されているが、ウイルス性ズーノーシスにはインフルエンザ、SARS、MERS、エボラ出血熱、マールブルグ熱、デング熱、日本脳炎などかなりの種類がある。

新型コロナウイルスは武漢あたりの食肉街で発生したとみられるが、おそらくは鳥からコウモリへ、コウモリから何かの中間宿主に移り、その肉をヒトが食べたのちのヒト感染だったと想定される。パンデミックはヒトの動きの外面的なトレーサビリティーを監視しているだけではすまないはずなのだ。

こうしたことがおこりうることは、すでにこの20~30年来のパンデミックの前例や予例で見えていたことでもあった。いや、そもそもウイルス・パンデミックはつねに、いつだって、おこりうることなのである。

今夜はそのことをドキュメンタルに示した一冊を急いで紹介しておくことにする。フレデリック・ケックの『流感世界』だ。「人類学の転回」というシリーズの一冊である。かつて編集工学研究所にいた後藤享真君が編集した。後藤君は心優しきエディターで、われわれは「キョータダ! キョータダ!」と呼びすてていたけれど、きっと独特の水声社の編集風土を支えていくだろう。村上陽一郎さんからの紹介だった。

ケックは1974年生まれの社会人類学者である。いまはフランスの国立科学研究センター(CNRS)の研究員をしている。レヴィ=ストロース著作集の編集に携わったり、レヴィ=ブリュールの研究などをしていたのだが、2007年から約2年にわたって香港に入り込み、鳥インフルエンザに関するエスノグラフィック(民族誌的)な調査にかかわった。

本書はそのときの危機感迫る調査と見聞にもとづいたレポートで、やや話の文脈と事例紹介が前後しすぎるきらいはあるが、いろいろ示唆に富む。

原題は“Un Monde Grippé”だから、直訳すれば「麻痺した世界」とか「羅患社会」などというふうになるが、邦訳タイトルは訳者の小林と編集の後藤が相談して『流感世界』にしたようだ。フランス語の“grippé”が「面倒な風邪に罹った」というニュアンスをもっているので、工夫したのだろう。

中国では「伝染」(infection)と「感染」(contagion)を分け、インフルエンザなどの急激なウイルスの流出を「流感」と呼んでいるので、そのあたりも配慮したのかもしれないが、少しわかりにくくなったようにも思う。ぼくの世代では流感は「流行性感冒炎」のことで、小学校のころからリューカンといえば風邪のことで、ウイルスが動いているなどとは思っていなかった。

中国語を習得したケックが初めて香港に入ったのは、返還前の1996年のことだった。それから香港はさまざまな人類学的試練と疫学的試練をずっと受けるようになった。

香港が鳥インフルエンザ・ウイルスに見舞われたのは、香港返還と同じ1997年5月だった。3歳の子が謎のインフルエンザに罹って死んだ。原因がわからない。同時期、近郊の農場で500羽のニワトリが死んだ。感染ルートは中国からやってきていそうだったが、中国政府当局は知らんぷりをしているばかりで、なんらの憶測も許さない。

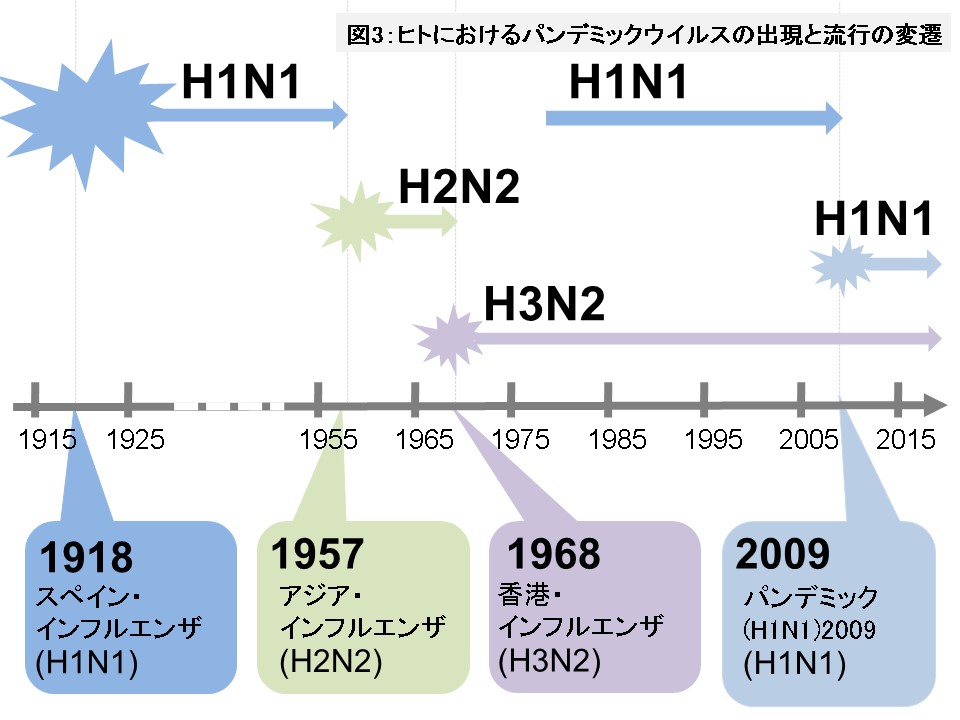

香港大学微生物学部門が原因究明に乗り出し、ロバート・ウェブスターとケネディ・ショートリッジが応援部隊の指揮をとったのだが、H5N1型のウイルスはまたたくまに拡大していって、ついに南米の豚インフルエンザ・ウイルスとなって、H1N1型に変異した。H1N1ウイルスは1918年のスペイン風邪の猛威の中で確認されたウイルスの系譜である。しかし当時はどんな対策も確立されきらず、バイオセキュリティの研究水準も実施水準も低いままだった。

2003年2月21日、香港でSARS(サーズ)の感染が発見された。広州で急性呼吸困難の患者を診察していたリ・ジャンルン医師自身が感染してペーシェント・ゼロとなり、数カ月で8000人が感染し、800人が死亡した。

ウイルスが動物起源であろうことは当初から推断されていた。ハクビシンに大量のコロナウイルスが検出されたのである。さっそくそのルートが探求された。まもなくコウモリが病原保有動物だったことがわかった。華南の生態系はとっくにコウモリによるコロナウイルス生態系と化していたのである。コウモリの中のコロナウイルスがハクビシンを中間媒体にして、その食肉が出回ったのだ。

ついで2005年4月、渡り鳥の生殖地である青島湖一帯で、H5N1型の鳥インフルエンザが発生した。3000羽のアヒルが死に、15000羽のニワトリが殺処分された。

H5N1ウイルスは鳥肉が調理されたときに死ぬので、ヒトに感染することはないはずだった。けれどもナマで食べればどうなるか。一人でもそれをすれば、H5N1はたちまちにしてヒトの細胞を格好の借家にする。多くのウイルスは摂氏50度以上の熱で死滅するが、「焼いてお召し上がりください」という但し書きは、ナマを食べたいという欲望の前では無力なのである。日本でもナマの獣肉や鳥肉で客を感染させた店が出たことがあった。

フード・セキュリティとフード・セーフティの基準が問われはじめた。ケックはその基準の問い方に注目し、勢力的な調査を開始した。

畜産業者のリスクも問題になった。かれらは鳥たちの糞便と日々接触しているので、その接触が動物型のウイルスをヒト個体群に乗り換えさせる機会をつくっていた。すぐさま獣医のネットワークが機能できるかどうかということが話題になり(日本ではそうなっていない)、第一次世界大戦後に設立された国際獣疫事務局(OIE)の動きが問われた。

無症候性キャリアの問題はもっと厄介である。症状があらわれないのだからリスクをもっていないかといえばその逆で、無症候のままウイルスがヒトからヒトへと動いていくことになる。そこでワクチンを開発して誰もが免疫力をもつことが対策されるのだが、H1N1ウイルス(豚インフルエンザ)のときのワクチンがギラン・バレー症候群(神経を変性させる症状)をおこした例があって、ワクチン開発についてもかなり精度が要求されることが突き付けられた。

レヴィ=ストロース(317夜)が明かしたことは、人間社会の現象は、なんらかの変換関係(rapports de transformation)によっておこっているだろうということだった。

ケックはこのことをウイルス・パンデミックの現象分析にあてはめ、調査の手を香港から中国へ、日本へ、カンボジアへも向ける。このコースはアジア北部では制圧された弱毒性のウイルスV株が、東南アジアでは強毒性のウイルスZ株に変異していったことを追跡したいと思ったからだった。医療人類学ならまだしも、こういう社会人類学者はめずらしい。

ケックが日本についての関心を示したのは、レヴィ=ストロースが沖縄と九州を訪れたときに「日本で神話が保っている活力」に感銘を受けたこと、および日本を含む仏教圏に漠然と広がっている「共生」の思想に注目したことにもとづいている。

けれどもケックが実際に調べてみると、この“美徳”はかなり低迷していて、すでに日中戦争時の731部隊の細菌兵器研究からオウム真理教のサリン製造と散布まで、とても日本人が「共生」を大切にしているとは思われなかった。寿司のマグロや馬刺しがずいぶん好きなところも、あやしい。ただし、日本人が清潔を重視しているだろうことはよくわかったし、生きた家禽の市場を禁止していることもわかった。

ケックは外薗昌也のマンガ『エマージング』(講談社)も読んでみた。東京に新しいウイルスが出現し、出血性の凄まじい症状を呈するのだが、政府にはなんらの対策もないことが暴かれていくというストーリーだ。

河岡義裕についても触れている。河岡は北海道大学獣医学部の出身で、日本を代表するインフルエンザやエボラウイルスの研究者として野口英世賞・武田医学賞・日本農学賞・高峰記念第一三共賞などを受賞した。

H5N1型をもとに新しいウイルスを人工的に生成したことで話題になり、デイリーメールが「4億人を死に至らしめる」と書き、ダン・ブラウンがウイルス・ベクターを道具立てにした『インフェルノ』(角川文庫)で河岡の実験成果に言及した。

ぼくは河岡が工夫した「リバースジェネティクス法」を評価しているが、ケックは安全基準が守られていないのではないかと危惧している。

しかし、これらの話題よりずっとリスクを伴う現実味を帯びていたのは、やはり中国国内に広がっている食肉市場や鳥市場なのである。ここでは詳しいことを紹介しないけれど、第5章「動物を解放すること」、第6章「生物を生産すること」はかなり読ませる。新たな文化人類学のフィールドワークとしても一読の価値がある。

本書は21世紀のインフルエンザ・ウイルスがおこしたこと、そのことに対処しようとした科学者や当事者や業界の反応、それらについて人類学徒として考えるべきこと、世界の安定的継続を脅かしつつあるRNAウイルスや鳥のことなどを、香港をハブとしたアジア各地の動揺態の変容として綴ったものである。このなかで、ケックは「いったいパンデミックは神話の再生なのか」ということを一貫して問うた。

この〝神話〟という意味はレヴィ=ストロースやロラン・バルト(714夜)が社会の解釈と入り交じらせた神話構造や神話作用のことである。たんなる神話の物語のことではない。しかし、社会や人間が神話性をもつということは、そこに世界性を感受しているということであって、ケックにとってはそこが調査研究と思索の最も重要なところなのである。

そういうことを左見右見していたとき、ケックがフィールドワークに入った香港に新インフルエンザウイルスによるパニックがおこっていた。それはたちまちアジアを襲いメキシコに転化して、パンデミックになった。いったいこれは何なのか。本書はこの視点をもって綴られた。

ひるがえって、ノアの洪水もペスト大流行もリスボン大地震もスペイン風邪もパンデミックだったのである。古代中世の戦争もパンデミックだった。そのたびに文明は試練にさらされ、新たな哲学や文化が再浮上していった。ケックはそのことを、ウイルスが「観念の感染」をももたらしてきたのだと書いている。まさに、その通り。スラヴォイ・ジジェク(654夜)なら「幻想の感染」と言ったところだ。

2009年のH1N1パンデミックでは、ワクチンの獲得と担保をめぐって醜い争いがおこった、今回の新型コロナパンデミックでも、サージカルマスクの取り合いがおこっている。これは補給争いであるけれど、脆弱な防具に対する一国の観念の動揺でもあり、幻想の感染でもあったのである。

あらためて考えてみるとわかることだろうが、パンデミックとはある意味では「活動の休止」を公認させるものである。「みんなで休めば恐くない」と言っているようなものだ。それをトップダウンで振り下ろしているのが緊急事態宣言やロックダウン(都市封鎖)や戒厳令である。

一方、近代国家はずっとゼネラルストライキを恐れてきた。革命的サンディカリストだったジョルジュ・ソレルはそのことを見抜いて、主著『暴力論』(岩波文庫)などでストライキの有効性を説いた。20世紀の働く者たちは生産や工場や交通をストップさせることで、抵抗を示した。

感染力の高いウイルスがもたらすもの、それは実のところは「公認のストライキ」なのである。自粛だなんて、体のいい強制なのである。そんなことは戦時であればすぐ察知できるだろうが、ウイルス・パンデミックのもとではうっかり忘れてしまうことだ。

ケックは最終章にこう書いた。「インフルエンザ対ストライキ、これらは敵対する二つの階級が担う二つの神話であり、前者においてはその侵略的な本性によって、後者においては集団的努力を通して、来たるべき破局を表象する二つの異なるヴァージョンとなるのだ」と。

同じことをレヴィ=ストロースもとっくに言っていた、「神話は死ぬのではなく、たえず変換されるのである」と。

⊕流感世界⊕

∈ 著者:フレデリック・ケック(Frédéric Keck)

∈ 訳者:小林徹

∈ 発行:2017年6月19日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 序論 動物疾病の人類学

∈ 第1章 バイオセキュリティをめぐる回り道

∈ 第2章 自然に面した衛生前哨地

∈ 第3章 家禽経営

∈ 第4章 仏教的批判

∈ 第5章 動物を解放すること

∈ 第6章 生物を生産すること

∈ 第7章 ウイルスの回帰―あるパンデミックの回想録

∈ 第8章 ドライとウェット―実験室の民族誌

∈ 結論 パンデミックは神話か?

⊕ 著者略歴 ⊕

フレデリック・ケック(Frédéric Keck)

1974年、フランスのヴィルールバンヌに生まれる。哲学史家、人類学者。現在はCNRS(フランス国立科学研究センター)に所属し、パリのケ・ブランリ・ジャック・シラク美術館で研究部門を指導している。レヴィ=ストロースのプレイヤード叢書版著作集の編集に携わったほか、ベルクソンやレヴィ=ブリュールの著作の校訂を行っている

⊕ 訳者略歴 ⊕

小林 徹(こばやしとおる)

1975年、東京都に生まれる。パリ第一大学パンテオン・ソルボンヌ校大学院哲学研究科博士課程修了。博士(哲学)。現在、慶應義塾大学非常勤講師など。専攻は、フランス現代哲学。