父の先見

新潮文庫 1990(1955)

Paul Bowles

The Sheltering Sky 1949

[訳]大久保康雄

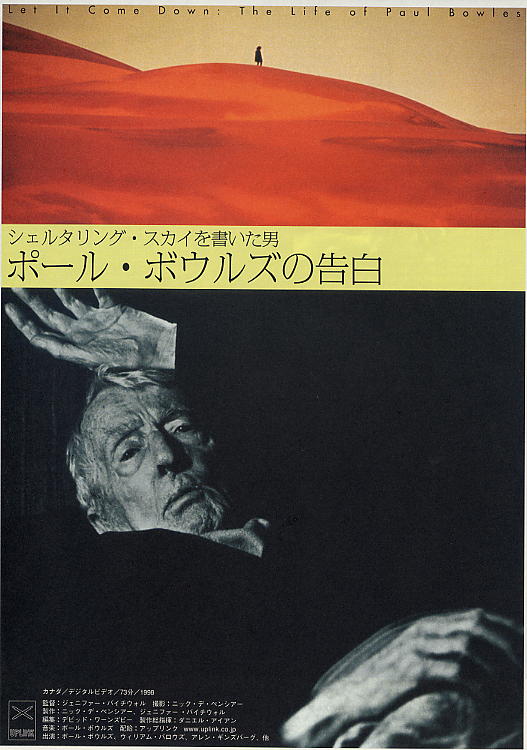

ジェニファー・バイチウォルが構成したドキュメンタリー《ポール・ボウルズの告白》(一九九八)は、ボウルズが「互いに歳をとったけど何も変わりゃしねえよな」と暗黙の了解をしあっているかのようなバロウズとギンズバーグに、ニューヨークのレストランの片隅で何を語るともなくぶっきらぼうに再会するという、ごく淡々とした場面をラストにもってきていた。

日本版DVDには「シェルタリング・スカイを書いた男」のサブタイトルがついているが、「シェルタリング・スカイな男」としたくなるようなクールゲイな出来だった。フライヤーに佐野元春が「あんなに美しい啓示はなかった」と、サエキけんぞうが「ドキュメンタリーでここまでできるという衝撃の一作だった」と感想を洩らしていた。

クールなものはもともとそういうものだけれど、ポール・ボウルズの作品はとりわけセミノンフィクションめいていて、虚構だかリアルだか幻想だかわからないところがある。『シェルタリング・スカイ』にしてニューヨークの生活に厭きたポールとジェインの夫婦がモデルで、実際のボウルズ夫婦がそうであったようにアフリカ観光旅行に行くというふうになっているのだが、そこから少しずつ異様な押圧感情が身にまとわりついてきて、とんでもない話になっていく。

今夜は八二二夜の『裸のランチ』(河出文庫)と一二〇二夜の『地の果ての夢・タンジール』(河出書房新社)の続きだ。だからまずはその二夜をあらかじめ読んでいただきたいのだが、両夜ともボウルズに深く交差していながら本人の作品にはほとんど言及できなかったので、ようやくこの作品をとりあげることにした。

その八二二夜と一二〇二夜ですでにお察しの通り、ぼくはともかくボウルズの思索とその周辺の人間の出入りがやたらに好きなのである。ボウルズの生き方と考え方を知らない男どもとは付き合いたくないというほどだ。それをどのように形容しておけばうまく言えるのか迷うけれど、とりあえずは「眩しいニヒリズム」とか「反文明的エロティシズム」とか「大人の秘めごとダンディズム」とかと言っておこう。「ブルージー・ゲイ」とか「セクシャル・ペシミスト」なんてのも当たっていよう。だから今夜も多少の作品案内はするけれど、好きにボウルズ作品とその周辺のあちこちを覗き見するだけだと思われたい。

ボウルズはよほどの本好きで、異郷好きで、音楽好きだった。三歳から読書に夢中になっていて、少年期はアーサー・ウェイリーの漢詩の英訳、ポオ、ホーソーン、アーサー・マッケンの怪奇小説、アンドレ・ジッドなどに入れこんでいた。漢詩に溺れるなんて、いい趣味だ。

早くからピアノや声楽に惹かれてもいて、十五歳のときにカーネギーホールで聴いたストラヴィンスキーの《火の鳥》に身と心を焦がされた。十五歳でこういうふうに音楽に一気投入できたなんて羨ましい(ぼくの十五歳は六〇年安保前夜の西田佐知子《アカシアの雨がやむとき》だ)。一九二八年にヴァーニジア大学に入るのだが、授業はとてつもなくつまらない。ひたすらT・S・エリオットやガートルード・スタインの詩に、プロコフィエフやデューク・エリントンやグレゴリオ聖歌の音に、つまりはやたらにブルースな表現力に没入したかった。

大学の途中、両親に無断でパリに渡ると、自分の道が音楽の中のどこかにあると実感できたので、いったんアーロン・コープランドに作曲師事するべくニューヨークに戻って、いくつかのピアノ作品を書いた(コープランドとはモロッコのタンジールを旅した仲になった)。そのあとふたたびパリやベルリンに行き、ステファン・スペンダーやクリストファー・イシャーウッドから刺激をもらった。

イシャーウッドはイギリスのアッパーミドルの日々に嫌気がさしてベルリンやコペンハーゲンやシントラを転地したゲイ作家で、四八歳のときに十八歳の画家ドン・バチャーディに出会うと、彼を生涯のパートナーとした。いずれ『さらばベルリン』(研究社)か『シングルマン』(未訳)を千夜千冊したい。『さらばベルリン』はハロルド・プリンスの演出でミュージカル《キャバレー》となり、ボブ・フォッシーがライザ・ミネリをつかって映画にした。『シングルマン』もトム・フォードによって映画化された。

その後、戦争前夜の一九三七年にオーソン・ウェルズやテネシー・ウィリアムズの舞台の音楽を担当すると、翌年に劇作家でもあったジェイン・アウアーと結婚したのが運のツキだった。この奔放で想像力が豊かな妻との日々が、ボウルズを変えていく。

二人は結婚まもなくウイルスに感染したようにアメリカ共産党に入った。すぐに追放されるようなふしだらな党員だったようだ。たしかにふしだらだった。仮面夫婦というほどではないのだろうが、ボウルズは早くから男色に、ジェインはレズビアンと不倫を愉しんでいる。それが半ば公然たる秘密なのである。

いよいよ連合軍がナチスと日本軍を根絶やしにしようとしていた頃の一九四三年、ボウルズはガルシア・ロルカの詩に浮気してサルスエラ(オペレッタ)を書いた。ロルカは三八歳で銃殺された、流浪の民に憧れ続けた反戦詩人だ。ボウルズはその詩を《風は帰る》に仕立てた。レナード・バーンスタインの指揮で初演されている。

しかし、どこかで音楽的な才能には限界を感じていたようだ。音楽では自分の感覚の裏側が表現できない。「音楽には自己否定がないからね」と呟いている。この告白は重要だ。ボウルズはアメリカ文明に嫌気がさした自分をなんとか否定したかった男なのだが、それが音楽だけではままならない。一九四七年、突如としてタンジールに永住することを決意した。

ボウルズが北アフリカのタンジールでどんな日々をおくっていたかは、すでに千夜千冊したので省くけれど、その背後に何が動いていたかを綴ったのが『シェルタリング・スカイ』である。

物語の中にはジェインとの説明しにくいアンビバレンツな関係も暗示されているが、必ずしもポールとジェインの物語ではない。ボウルズが文明人に感じていたヴァルネラビリティ(攻撃されやすさ、傷つきやすさ)を、プロット全体の下敷きにしている。アフリカの強烈な力の前ではニューヨークに育った知識人や表現者なんて、何の価値観も発揮しえないんだというボウルズの絶対諦念が作品を貫いた。

作品の話に入る前に、このボウルズ最初の傑作をベルナルド・ベルトルッチが映画化した(一九九〇)ことについて、一言書いておく。デブラ・ウィンガーとジョン・マルコヴィッチが主演したもので、音楽は坂本龍一とリチャード・ホロウィッツが担当し(あまりうまく使われていない)、巨匠ヴィットリオ・ストラーロがタンジールの町と砂漠に向けてカメラを回した。ストラーロは《地獄の黙示録》《レッズ》《ラストエンペラー》の撮影監督だ。

よくできた映画だったというより、なるほどボウルズはこういうふうに映画になるんだということを見せられた。ベルトルッチは「自分なんてどこにあるのかわからない」「われわれはいつだってふいに居住まいをただすことになるもんだ」「生と死は隣り合わせなんだ」ということを映画にしたかったんだろう。もっとも映画はそうした哲学をオモテには出さない。ベルトルッチもストラーロのカメラを得て、「ヒリヒリする感じ」のほうを映像にした。

興味深いのは、ベルトルッチがどこかでインタヴューに答えていたのだが、最初に原作を読んだとき「苦しくてしかたなかった」と感じたことだ。だからこそ映画にしたかったようだ。その苦痛は映画製作の過程でもずっと続いたらしく、それゆえその苦痛のヒリヒリ度合によって映画が完成した。このこと、思想する本を書く連中やそういう本を読書する連中にも言っておきたいことである。

さてでは、原作の『シェルタリング・スカイ』だが、この作品は日本では長らく『極地の空』と訳されてきた。空は何か巨きなものに護られているけれど、その空の下の人間たちは極限に生きながらえているというニュアンスだ。

大久保康雄の翻訳で一九五五年に刊行されたのに、ほとんど置き去りにされた。やっと八〇年代に四方田犬彦らの努力で復権するまで、評判にもなっていない。それゆえそのぶん人知れず偏愛されてきた。いったん新たな注意のカーソルがボウルズに当てられたとたん、その奇妙な目映さに、みんな目が眩んだのである。

話は世界大戦がやっと了って戦後社会が広がり始めた一九四七年、ニューヨークに住んでいた倦怠夫婦のポートとキットが、親友のタナーを伴ってアフリカ旅行を企てることから始まる。企ては一応は夫婦関係の修復のためだ。三人は北アフリカのアルジェからサハラの奥へと旅するのだが、うまくはいかない。キットはタナーに身を許し、自分勝手な気分になっている。夫のポートはチフスに罹り、苦しんだあげくに死ぬ(ポートが病気で死ぬのは、ボウルズが腸チフスに罹った苦痛体験にもとづいている)。これを機にタナーも別行動をとる。

一人のこされたキットは、宿舎にしていたフランス警備隊の屯営を抜け出すのだが、なんだか異様な心身の衝動に駆られている。アラブ人の隊商がこれを助けると、キットはそのハーレムのような後宮めく日々に身を任せるようになり、しだいに自分の中の異質に苛まれ、ついには半ば錯乱状態でアルジェに戻っていく。

物語はキットがアルジェに戻るところ、すなわち冒頭の町に戻るところでおわるのだが、そんなふうに作者に突き放されてみると、なんともいえない切ない読後感が押し寄せる。そういう小説である。

アメリカ育ちのいっさいの文明文化力が打ちのめされ、それがポートとキットにそれぞれのしかかっていくという展開は、文体の透明な運びとは裏腹に読者に重い課題を移譲させてくる。これは何かに似ている。日本の詩人でいえば、富永太郎の「空は美しい、ええ、血はみなパンだ」や、岡崎清一郎の「頭の中の組立がこんなに気味のわるい事」や、石牟礼道子の「持ち重り」に近い。

刊行まもなくこの初の長編はアメリカ文壇のベストセラー九位になった。テネシー・ウィリアムズは、ジュネ、カミュ、サルトルの文学に匹敵する「精神的冒険の寓話」だと絶賛した。アメリカにもたらされた最初の実存小説の旗手ともてはやされた。ボウルズには不本意だったろう。一方、ノーマン・メイラーは「ボウルズは文明の終わりを小説にもちこんだ」ときわどく批評した。こちらはボウルズにとってちょっとは本意を当てられた批評だったのではあるまいか。

この本意は一九五二年発表の『雨は降るがままにせよ』(思潮社)にも込められている。ニューヨークでの銀行暮らしをやめてタンジールを訪れたネルソン・ダイアーという青年が、異文化の受胎ができないために挫折するという痛みをともなう長編になっている。さらに三作目の長編『蜘蛛の家』(白水社)ではモロッコの古都フェズを舞台に三人の駐在員とモロッコ人の十五歳の少年のあやしい交流と空しい結実を描いてみせた。どれもこれも、痛くて、苦しい。

ボウルズの作品が評判になると、作者がエキゾチックきわまりないモロッコにいることが注目されるようになった。すぐにカポーティ、セシル・ビートン、ウィリアム・バロウズ、ギンズバーグ、ゴア・ヴィダル、ブライオン・ガイシンらが次々にタンジールに訪れた。一二〇二夜にも案内しておいたように、スーザン・ソンタグも一九六四年に訪れた。「やっとあのタンジールに行くことになった」と書いている。

しかし、ボウルズはいっこうに浮かなかったのである。美しいほどの憂鬱だ。文明に対する香ばしい失望が続いているばかりだった。その一方、北アフリカの民族音楽ジャジューカの収集、ベルベル人の伝承の記録、当時のモロッコの作家の紹介などには熱心で、そちらの面では燻し銀のような学究肌を見せた。

こうした奇妙で絶望的なくせに、けっこう人好きなボウルズのことを、これまでうまく書いてきたのはトバイアス・ウルフやロベール・ブリアットや四方田犬彦やジョイス・オーツたちである。

ボウルズが音楽を極めようとして途中から小説に転向したのは、ボウルズ自身の言葉によれば「音楽ではぼくの否定的な面があらわせないからね」という独得の考えによるものだった。だから、その後のボウルズがつねに文学者として評価されてきたのは、もちろん当然だ。

しかしこのことは裏を返せば、ボウルズの音楽にはもう少しわかりやすいボウルズがいるということだったのかもしれない。なにしろストラヴィンスキーからコープランドまで、青少年期の大半を音楽に捧げ、その後も北アフリカ音楽の、とりわけジャジューカにぞっこんだったのだ。自伝によれば、九歳のときに《四角関係》という九章立てのミニオペラを作曲したともいう。

きっとボウルズにはブルージー・ボウルズともいうべきがずっと発酵していたのである。そのことは、ローリングストーンズのギタリストで早世したブライアン・ジョーンズが「ぼくたちがジャジューカにはまったのはボウルズのせいだった」と言っていることや、キング・クリムゾンやポリスが『シェルタリング・スカイ』にインスパイアされて楽曲を創ったことにも、あらわれている。ボウルズの音楽に文学のボウルズがいないはずはない。

ここで一人の音楽家が闇の向こうから浮上する。ジョージ・アンタイルだ。一九〇〇年にニュージャージーで生まれた作曲家兼ピアニストで、自伝『音楽の悪童』(Bad Boy of Music)ではユダヤ系ポーランド人と称したが、実はドイツ系ユダヤ人だった。だから本名はゲオルク・ヨハン・カール・アンタイルという。

アンタイルはあまり知られていないけれど、今後は大いに語られるべき風変わりな人物だ。かのシルヴィア・ビーチのシェイクスピア&カンパニー書店の二階に住んでいて、ジェイムズ・ジョイスやエズラ・パウンドと交流し、パウンドの愛人オルガ・ラッジとはしばしば演奏旅行もしていた。一九二四年にフェルナン・レジェの絵に音楽をつけた《バレエ・メカニック》を発表して悪名を馳せた(ぼくは気にいっている)。

このアンタイルが実はボウルズをサハラ砂漠に誘い、チュニジア、アルジェの数ヵ月にわたる旅行の十歳年上のパートナーをつとめていた張本人なのである。このことはロベール・ブリアットの評伝やクリストファー・ソーヤー゠ロサノの伝記には詳しくは出てこない。けれどもビーチの文章やボウルズの自伝『止まることなく』(白水社)などをあれこれ突き合わせると、どうやら事実のようなのだ。たしか大里俊晴もそんなことを書いていたように憶う。

で、アンタイルのその後だが、一九四〇年代にはその実験性は美人女優としても有名だった発明家のヘディ・ラマーと組んで、なんと「周波数ホッピングスペクトラム拡散」の共同開発に達し、これがまわりまわって今日のケータイ電話や無線LANの技術につながった。

アンタイルのことは、ボウルズの音楽性に直接は関係がないかもしれないが、こういう出会いや、ボウルズがバルトークの《管弦楽のための協奏曲》には北アフリカ音楽の影響が入っていると指摘したことなどには、どうもこれまで語られてこなかった反文明ペシミストのダンディズムが出入りしているようにも思われる。

柿沼敏江によると、ボウルズがコープランドに師事したのはヘンリー・カウエルの紹介状によるものだったという。この師匠のもとで、モーツァルトのピアノソナタやアナリーゼを練習させられ、エコール・ノルマルではナディア・ブーランジェの対位法を学んだらしい。ブーランジェはのちのジュリアード音楽院のリーダーだ。

というわけで、数年前のこと、ぼくはボウルズを聴くことにした。聴かないと何かがわからないままになると思って、BMGビクターの《ポール・ボウルズの音楽》を仕入れた。イーアス・アンサンブルが《パストレーラ》《二台のピアノとオーケストラのための協奏曲》《エイプリル・フール・ベイビー》《シークレット・ワーズ》などを演奏していた。

予想を裏切らなかった。やっぱり優しい。簡明でもあり、少しだけ思想をセットバックして、作っている。一言で言うのなら文明の前に出ようとしていない。あえて略図的原型をいうのなら、サティ、プーランク、プロコフィエフっぽい。すぐにわかったが、これはボウルズ文学における文体そっくりだ。少しは意地悪なところがあるのかと思っていたが、まったくそうではなかった。

でも、何かを想わせた。たとえば『シェルタリング・スカイ』のラストは次のような文章で終わっている。「下を見ると港の灯が視野に入りはじめ、おだやかに揺れ動く水に映ってゆがんだ。それから、もっと貧弱な建物がおぼろげに姿をあらわしはじめた。通りは、いっそう暗くなった。アラブ人町の外れへきて、あいかわらず満員の電車は大きくU字形を描いて回り、そして停車した。そこが終点だった」。

これはどう見てもサティであろう。ボウルズの作品は心が痛くなるけれど、その演奏の言葉は優しく、平明なのだ。ただその平明の奥が複雑だ。そういう音が向こうのほうで鳴っているのだ。

おまけの話。その後、ネット検索をしていたら、二〇一〇年に生誕一〇〇年記念「ポール・ボウルズの音楽」という催し物があったことを知った。ストラヴィンスキー・アンサンブルの川北祥子さんが主催したもので、テネシー・ウィリアムズの詩による《天国の草地》《孤独な男》、妻のジェインの詩の《心から遠く離れて》、ガートルード・スタインの《エイプリル・フール・ベイビー》、ウィリアム・ジレットの芝居のための曲などが演奏され、歌われたようだ。

笹塚のBlue‐Tでの僅か四五分の音楽会で、十二人の聴衆が堪能したようだが、この記事を見て、ボウルズが誰にも知られずにタンジールやフェズで始めたジャジューカまがいの演奏を、あの町の住人や旅人たちが聴いたのであろうという光景が浮かんできた。それにしてもポール・ボウルズは東京でもこのように聴かれ、語られるのである。いかにもボウルズらしい。

では今夜の最後に、『シェルタリング・スカイ』の冒頭の文章をお目にかけておく。男が眠りからさめて、次のように思うのである。ここに出てくる「心強い悲しみ」こそ、ボウルズの核心であり、音楽である。

どこかしらある場所に彼はいた。どこでもない場所から、広大な地域を通って戻ってきたのである。意識の革新には、無限の悲しみへのたしかな自覚があった。しかしその悲しみは心強かった。というのは、ただそれだけが馴染みのあるものだったからだ。

⊕ シェルタリング・スカイ ⊕

∃ 著者:ポール・ボウルズ

∃ 訳者:大久保康雄

∃ 発行者:佐藤亮一

∃ 発行所:株式会社新潮社

∃ 印刷所:錦明印刷株式会社

∃ 製本所:錦明印刷株式会社

⊂ 1991年1月 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈∈ 第一部 サハラのお茶

∈∈ 第二部 大地の鋭利な稜線

∈∈ 第三分 空

∈ あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

ポール・ボウルズ(Paul Bowles)

ニューヨークに生まれ、ヴァージニア大学入学後渡仏、帰国後コープランドに作曲を学ぶ。歌劇、バレエ音楽、管弦楽、器楽、声楽など多くの作品を発表し、サロイヤンの『わが心高原に』やテネシー・ウィリアムスの『夏と煙』などの舞台音楽のほか、映画音楽なども手がけ、政府の嘱託により民謡の収集・編曲も行った。パリ時代にガートルード・スタインに師事して文学を志すも酷評にあって挫折していたのだが、音楽家として音楽批評に手を染め、第二次大戦後、モロッコ、スリランカなどでの放浪生活の経験を生かした文学作品の執筆を開始、アメリカの実存主義作家として脚光を浴びる(サルトルの翻訳などの仕事もある)。1945年よりタンジールに移住、以後アメリカに帰ることはなかったが、七十年代後半より再評価の声が高まり、1990年には第一長篇『シェルタリング・スカイ』が映画化された。