父の先見

早稲田大学出版部 2002

ぼくは外国旅行が嫌いで、なんやかやで面倒なだけだと思っているけれど、ときには謙虚に訪ねたい国もある。この数年間、東ティモールにはできれば行ってみたいと思ってきた。

東ティモールは21世紀最初の独立国である。2002年5月20日に東ティモール民主共和国として独立した。それまではずっと支配されつづけていた。16世紀からはポルトガルの植民地になり、第2次世界大戦中は日本が占領し、戦後はまたポルトガルに支配され、1975年からはなんと24年間にわたってインドネシアが支配した。

独立運動の気運は1970年代からあった。植民地時代に近代教育をうけた最初の世代が立ち上がったのである。きっかけはポルトガル本国で独裁体制がくずれたときで、ポルトガル革命とともに立ち上がった。けれどもまもなく、インドネシアがこれを抑えて、独立は挫折した。しかし、反ポルトガルの意志を反インドネシアに変更してのレジスタンスは、その後もずっと続いていた。独立の意志は世代をこえてつながった。そのあいだ、主要な大国はすべてインドネシアを支持したにもかかわらず、である。

本書はそのような東ティモールの独立運動の歴史をあますところなく伝えたもので、おそらくは世界で初めての東ティモール独立史となった。著者は大阪外語大のインドネシア語を専門とする助教授であるが、早くから東ティモールの動向に関心を寄せてきた。古沢希代子と松野明久は、いま東ティモールを、東アジアを、アジアを語って最も熱い。

けれども本書は歴史書として十分な配慮がゆきとどいていて、著者の熱い心は静かに抑制されている。事実だけを詳細に積み重ねて記述されているのだが、感動はどこからも伝わってくる。本書を推したゆえんでもある。

また本書は早稲田大学が誇るアジア太平洋研究センターの活動の一環として刊行されつつある「アジア太平洋研究叢書」の一冊にあたっている。後藤乾一『インドネシア』や谷口誠『二一世紀の南北問題』も走り読んだ。日本のテレビニュースは世界でも最もつまらない政治家の動向を報道し、欧米中心のニュース編成に偏っているのだが、こうしたアジアや太平洋の動向をちょっとでも詳しく知ると、世界の出来事の実感いうのは皮膚の色が近いところの出来事でこそ鍛えられるのだということが感じられて、すぐさまテレビを切りたくなってくる(最近、ほとんど切っている)。

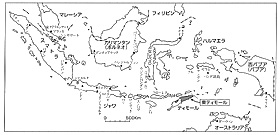

東ティモールはいまでも80万人たらずの島国である。島国といっても日本とちがって、島の半分がティモール(西ティモール)で、残り半分が東ティモールになっている。この分断は宿命的だ。

そんなに小さい国なのに、民族的にはかなり多様で、少なくとも16の言語が同居する。そういう東ティモールが民族としてのアイデンティティをもったのは、そこがポルトガル領ティモールの住民の地であったということにもとづいている。そこではメラネシア的な基層文化の上に、ポルトガルの言語文化やカトリック文化が交じりこみ、しかもこれらを抵抗しながら受容し、受容しながら抵抗して独自の文化を育くんだ。

著者は、このような東ティモールの民族主義はエスノ・ナショナリズムではないという。ひとつの国家の中の特定のエスニック・グループの自意識にもとづくものではないからである。東ティモールの民族主義は植民地民族主義なのだ。植民地の抑圧がもたらした民族主義なのである。それゆえ、東ティモールはついに“インドネシア民族”にはならなかった。インドネシアはインドネシアで、オランダの植民地支配からの解放過程で生まれた民族国家だったからである。

こうして東ティモールは同じくヨーロッパ植民地主義だったインドネシアと同じ宿命をもちながらも、そのインドネシアにも支配されるという二重抑圧の歴史を経過した。

第2次大戦後、東ティモールはポルトガルの支配に復帰させられた。このときポルトガルからやってきた軍人たちによって支えられたサラザール政権は、ポルトガル植民地帝国こそが理想的な多人種社会をつくりだすはずだという「ルゾ・トロピカリズム」に酔っていた。

それゆえ1955年にバンドンで開かれたアジア・アフリカ会議の決議は、このルゾ・トロピカリズムを脅かすものだった。ネルー、スカルノ、ナセルたちは植民地主義を廃そうとしていたからだ。1960年代に入るとアフリカ諸国が次々に独立をして、サラザール政権は“開かれた社会”のフリをせざるをえなくなっていく。各地に排水溝・上下水道・学校・病院が建設され、首都のディリにはやっと電気が通った。

こう書くと、なんとも後進的な地域だったと見えるだろうが、ぼくが子供のころに大当たりした昭和30年代の民放白黒テレビドラマのタイトルは、なんと『水道完備・ガス見込み』というものだったのだ。ほかにはNHK『バス通り裏』などいうのもあった。これはぜひ言っておきたいことであるが、どんな国の発展というものも、つねにどっちこっちなのである。

こうしたなかで、学校が普及することが一番の革新の予兆になっていく。東ティモールでは1963年にディリのリセウ(学校)に第三課程とよばれた高校コースが登場したことが、のちのちの大きな起爆装置となった。ここからポルトガルの大学への進学が可能になったからだった。優先進学者はあいかわらずアシミラード(同化した者)やカテキスト(カトリック教理問答師)ではあったが、ついにマリオ・カラスカラォンといった東ティモール出身者の卒業者を輩出するようになると、かれらこそが新しい将来の東ティモールづくりの担い手になっていった。カラスカラォンはその後は兄弟あげてUDT(ティモール民主同盟)の創設に加わった。

1974年4月、宗主国ポルトガルに革命がおこってパルマ新政権が誕生すると、東ティモールにも「非植民地化」をめぐる選択肢を分けて、3つの結社政党が生まれた。

近い将来のポルトガルとの連邦をめざした自決権を主張するUDT(ティモール民主同盟)、独立と植民地主義の否定を打ち出したASDT(ティモール社会民主協会)、インドネシアとの統合とインドネシア語の必修を呼びかけるAPDETI(ティモール人民民主協会)、である。

このうちASDTが、のちの「フレテリン」(東ティモール独立革命戦線)になるのだが、この時点で、3つのまったく異なる選択肢が並立したことが興味深い。

こういう選択肢は、日本の歴史には古代の三韓時代をふくめ、またポツダム宣言受諾前後の米ソの日本列島分割統治案をふくめて、まったく登場したことのない三択問題である。当時の貧国ポルトガルは東ティモールを手放したほうが楽だったのであるが、漸進的に非植民地化を進めるほうに傾いていた。

しかし、事態は意外にも別の方向へ転進する。インドネシアのスハルト大統領とオーストラリアのウィットラム首相が会談して、東ティモールの非植民地化を望まないという“合意”に達すると、スハルトは東ティモールの併合の可能性を感知したのである。ここにインドネシアの特殊工作、いわゆる「コモド作戦」が水面下で行使されていく。これは情報系将校が中心となった秘密作戦で、工作部隊と限定的な軍事行動によって東ティモールを不安定化させ、介入の口実をつくるのが目的だった。当然ながら、これにはポルトガルが危機感を抱いた。

こうしてASDTはフレテリンとなり、独自に独立運動を進めようとし、UDTはこれを不満として独自にクーデタをおこそうとするという時期に突入していく。

二つの結社は内戦状態となり、いったんはフレテリンが全土を掌握するかに見えたのだが(このフレテリンから多くの革命戦士が育ち、そこにのちの大統領シャナナことジョゼ・アレシャンドレ・グスマォンもいた),ここでインドネシアの国境侵犯が本格化した。ポルトガルはこの混乱を国連に報告も相談もしなかった。やむなくフレテリンは国連安保理、オーストラリア、パプアニューギニアに向けて緊急アピールを発したのだが、救援などくるはずはなく、フレテリンはディリで独立宣言に走った。けれども国連も欧米も、ポルトガルもこれを無視した。

事態はしだいに泥沼に突入する。逆に、バリボではインドネシアとの統合を求める勢力が「統合宣言」(バリボ宣言)を出すようにもなっていた。

あとはインドネシアの全面侵攻が展開されただけである。ここで登場してくるのが、いつもながらのアメリカだ。本書にはその当時のフォード大統領、キッシンジャー国務長官、スハルト大統領との秘密会談の様子が綴られているが、会談の直後に何がおこったかは世界中が知っている。インドネシアがアメリカ製の武器と兵器と戦力でディリ全面攻撃を開始したのである。

ここからあとの動向は、いまも記憶に新しい。国連が何度にもわたって無力ともいうべき東ティモール決議を出しつづけ、スハルトが東ティモール併合を宣言し、これをオーストラリアが承認して、さまざまな虐殺やレイプがおこり、さらに激越な80年代に入るとサンタクルスの虐殺がおこったのだ。

サンタクルス虐殺にはついに国際世論が動き出した。そこには、日本を含む各国のNGOの立ち上がりもあった。たとえばサンタクルス虐殺を中心に制作されたマックス・スタールのドキュメンタリー「コールド・ブラッド(冷血)」は、しだいに目から目へと波及し、アイルランドのトム・ヘラインによる支援運動に発展した。このドキュメンタリーはぼくも見たけれど、世界の世紀末のなかの状況を物語る最も象徴的な作品のひとつになっていた。インドネシアで投獄された体験をもつイギリスのカーメル・ブディアルジョが結成したTAPOL(インドネシア専門人権団体)は、つねに濃密なニュースレターを世界に発信つづけて、これ以降の東ティモールの情報共有の中核を果たした。

フィリピンのNGO「国際対話のためのイニシャティブ」が提唱したAPCET(アジア太平洋東ティモール会議)も大きな動きを見せた(初代名誉議長には相馬信夫司教)。この開催はバンコクで開かれた「ピープルズ・プラン21」による呼びかけによっていたのだが、いざAPCETが開催される段になって、インドネシア政府がフィリピン政府に会議中止を申し入れた。第2回のAPCETはクアランプールで開催されるのだが、これはマハティール首相が中止を言い出した。

こうして東ティモール問題は、周辺地域や国際NGOの支援活動に対する圧力との闘いという様相を呈していく。逆に、これこそ歴史というものであるが、世界のNGO運動はこの闘いのなかでそうとうに鍛えられていった。歴史は予想をこえるものであるが、こうしたとき、カルロス・ペロ司教とラモス・ホルタにノーベル平和賞が授与されるという、さらに意外なニュースが走ったのである。これには世界中が驚いた。

東ティモールはやっと世界の注目する「非局所場」として、国際人権問題の震源地のひとつとなっていったのである。

東ティモールの独立運動は、30年間にわたってアジアの“反共の砦”として君臨しつづけたスハルトが、タイの通貨危機のあおりを食って経済危機を招き、ついに1998年に退陣してからが、いよいよホームストレッチに入っていく。

運動組織もそれまではCNRM(マウベレ民族抵抗評議会)が形式上の統一をはかっていたものの、つねに中心がぶれていた。それを、1998年4月にポルトガルのペニシュで開かれたCNRT(ティモール民族抵抗評議会)がシャナナ・クセスマォンを最高指導者とする合意を採択してからは、ここに画期的な求心性が生まれてきた。「マウベレ」のMから「ティモール」のTへの組織名の変更ではあるが、ここにはさまざまな意味がこもっていた。

そもそも「マウベレ」はポルトガル時代に無知で怠惰なティモール人を意味する蔑称だったのである。それをフレテリンが「純粋で誇り高いティモール人」の意味に使ってから、愛称されてきた。しかし、その「M」の役割は独立を前に「T」にわたって、終わったのである。

ぼくは、このような名称や呼称の力というものが歴史にはたす役割にはかなり大きいものがあると思っている。日本でいえば、貴族の「あはれ」が武家の「あっぱれ」に破裂音をともなう象徴的呼称になったように、そこには政策や運動や時代をあらわすものが含まれる。東ティモールでは、それが「M」から「T」への移行であった。

しかし、それでも独立派と統合派は対立しあったのだ。統合派は民兵組織(ミリシ)を次々につくり、マヒディ(統合決死隊)、アイタラク(刺隊)、ハリリンタル(雷隊)、プシメラプティ(紅白鉄隊)などを名のった。東ティモールの幕末である。

直接投票を実施するための国連派団が組織され、しだいに“決戦”の日が近づくと、問題は治安問題になってくる。インドネシア軍と民兵の襲撃と狼藉は拡大し、国際世論の東ティモールへの注視が高まるなか、シャナナ釈放と投票日の決定が最後のタイムテーブルに乗ってくる。

たしか日本のテレビ・ニュースがごくごくちょっとだけだが、東ティモールにカメラを入れはじめたのは、このころだった。独立派組織CNRTが「投票さえおこなわれれば、必ずや独立が選択されるはずだ」と予測をたてたころである。

1999年8月30日、住民投票が決行された。投票率98.6%、著者は「東ティモール人は勇気をふるって脅迫をはねのけ、その意思を表明した」と書く。開票結果は独立支持が78.5%だった。が、その直後から民兵による焦土作戦が全土に展開し、500人から1500人が殺害された。加えて、インドネシアのハビビ大統領は非常事態宣言を発令、いったいこれが独立寸前の「国家以前」というものかと思わせた。

しかし国連軍が上陸し、インドネシアが撤退を始め、国連安保理がUNTAET(国連東ティモール暫定行政)の決議をすると、もうそこからは東ティモール人の社会に照明が当たるだけになった。2002年4月の大統領選挙で選ばれたのは、シャナナだった。本書は最後のページに初代政府の顔触れ一覧をのせている。そして著者はあとがきの最後に、こう書いた。

「この本に登場したゲリラや活動家たちは、いまでは大統領、首相など政権を担う要職についていたり、国会議員、官僚になっていたりする。また、ジャーナリストになった者、大学など研究職についた者、NGOを続けている者などもいる。かれらがどのような国づくりをしていくのか、本当の試練はこれからだという気がしている」と。

ぼくは本書を読みながら、ずっと鎌倉幕府や明治維新やGHQ占領政治のことを思っていた。