父の先見

水声社 2001

装幀:中山銀士

この人はジョン・グレイの『グローバリズムという妄想』(1357夜)に、おそらく当時唯一だったのではないかと思うのだが、最も早く反応した日本のアーティストだった。すでに『日本現代美術序説』(ギャラリー・メールド)という本を書いていた。

本書も9年前の本である。斬新な視点が横溢していた。ウォルター・ベンヤミン(908夜)やピエール・プルデュー(1115夜)やノルベルト・ボルツ(1351夜)の視点がそこここに散りばめられ、そのあいまに現代アートを揺るがせてきたヨーゼフ・ボイスやイリア・カバコフ(1261夜)の表現視線が加わり、さらにウェーバー、漱石(583夜)からシルビオ・ゲゼル(1379夜)までの社会論が絡んでいる。いま再読しても、美術評論としてこういう本はあまりない。それは美術と市場を“本来同視”しようとしているからだ。

美術は市場を抜きにしては語れなくなっている。そんなことはレンブラントが自分の地位の向上を知らしめるためにオークションで自作の絵の値段を競り上げたときから、あるいはウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動が企業や組合のサポート・マネジメントを重視したときから、ずっとそうだった。

ブルデューは『芸術の規則』(藤原書店)で、市場が金銭や商品の交換だけでなく象徴交換を含む場だと見抜いたが、まさにその通りで、美術は価格と市場こそがつくっているものなのである。これらはあきらかに相互侵入・相互共立の関係にある。ウォーホル(1122夜)や村上隆を待つまでもなく、そんなことは当然なのだ。

しかし奇妙なことに、このような見方はなぜか日本ではひどく遅れたままになっている。嫌われている。

ふつう、欧米ではギャラリーといえば次の3つのどれかに当たる。作品を他のギャラリーやコレクターに仲買いするだけのディーラー・ギャラリー、売れ筋や売り絵を専用に売るコマーシャル・ギャラリー、それらとともに新人作家に投資をしていくジェネラル・ギャラリー。この三つが相互に作用して、作家とコレクターとともに美術市場を形成していく。

こういう美術市場活動が欧米社会では大前提になってきたからこそ、60年代の半ばからのアメリカに、ジョルジュ・マチュウナス提唱の「フルクサス」のようなアーティストによるノンプロフィットな発表活動が勃興したりもした。先鋭にも前衛にもなりえた。つまりオルタナティブ・アートが成立しえた。

ところが、日本はなかなかそうなってこなかった。日本の大半のギャラリーは、アーティストからお金をとって“場所貸し”をするというやりかた一辺倒だったのだ。これは美術と市場を照応させてきた欧米ではそうとうに考えにくい。そのへんの原因を、かつて若林直樹は、これもちょっとおもしろい本だったけれど、『退屈な美術史をやめるための長い長い人類の歴史』(河出書房新社)のなかで、日本の近代美術が作品の格付けを市場ではなく国家の展覧会にあるとしたことこそ、その後の流れを決定づけたというふうに説明した。

日本では市場性は当初から欠落してきたままなのだ。だからアーティストがノンプロフィットな活動やオルタナティブな作家活動をしたとしても、それは市場に対抗するものとすらなりえなかった。体制がないから反体制の効き目も薄かった。

白川はこうした日本の美術界の滞留もしくは不活性に、ずっと文句をつけてきた。文句をつけただけでなく、実践してもみた。

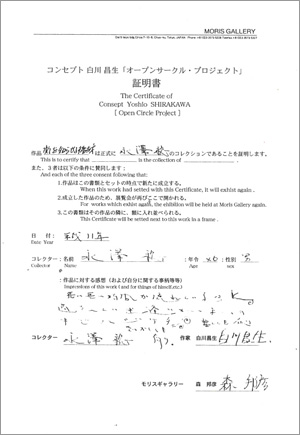

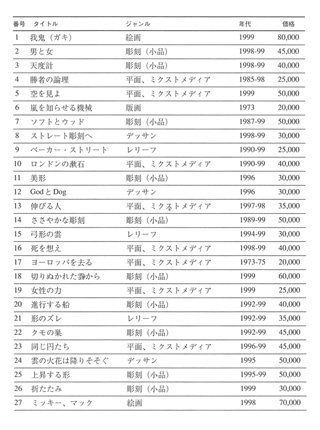

そのひとつに、1999年冬にモリス・ギャラリーで「オープン・サークル・プロジェクト」と題して行った新たな試みがある。白川の作品展ではあるのだが、相場より安い値段を付け(小品に1~3万円)、それが売れた場合には作家・ギャラリー・コレクターの三者が一種の証明書のようなものに揃って署名をし、それを作品とともにギャラリーの中に展示することにしたのである。三者の関係が市場をつくりだすというきっかけを用意したのだ。

白川が本書で述べていることは、従来の見方からするとかなり意外なものだろうが、ときおり示唆に富む。それはさまざまな美術活動と、「補完貨幣・自主通貨・自由貨幣・会員制通貨・時間通貨・地域通貨・エコマネー・グリーンドル・オリジナルマネー」などの、いわゆるコミュニティ・マネーとをくっつけて考えているからだ。

このような考え方が、プルードンの「消費交換券」やゲゼルの「スタンプ貨幣」やシュタイナー(33夜)の「劣化する通貨」を下敷きにしていることは言うまでもない。しかし白川はそれとともに、ジョルジュ・バタイユ(145夜)の交換論に食い下がった。

なぜ食い下がったかといえば、白川は「オープン・サークル・プロジェクト」をしたときに、美術家や美術評論家たちからいくつかの批判を受けた。ひとつは「価格破壊をおこした」というもの、もうひとつはギャラリー展示のあとで「作品をプレゼントしてしまえばいいじゃないか」というものだった。この批判に白川は反撃し、贈与の本質を巡回しながらバタイユに到ったのだ。

作品をプレゼントするということは「贈与」するということである。ただであげることである。しかしながら古代社会や未開部族社会のポトラッチなどの贈与経済の研究をしたマルセル・モースが明言したように、贈与は実はただではない。贈与にはそもそも提供・受容・返礼のプロセスが伴ってくる。

「ただより高いものはない」と言われているように、贈与は返礼とセットになっていることが多い。また「こんなものを贈りやがって」というような反発を招くことさえもある。

その一方で、レヴィ=ストロース(317夜)があきらかにしたように、そこには「気前よさ」というものが躍如する。人に何かをあげるというのは気前がいいわけだ。しかし気前のいい贈与は、どこにでもあるものを贈ってもほとんど効果がないという特性をもっている。贈与には稀少性や奢侈性がなければならない。ということは、贈与品とはその社会での価値交換の基準をつくるものであったり、あるいは引き上げるものだったのである。

しかしながら他方、古代社会や未開社会での「気前よさ」はそれなりの社会の経済構造や身分構造をあらわしてもいた。首長や豪族のリーダーこそが「気前よさ」によってその社会の交換価値を決定付けていたのである。モースもレヴィ=ストロースも、そこには「交換婚」が見返りになっていたことを指摘している。

バタイユの『エロティシズム』はそこに一歩も二歩も踏みこんだ。贈与や交換にはそもそも「性の社会」がその起源において孕んできた祝祭の性質があり、それゆえ贈与(プレゼント)には「性」のもつ意味に匹敵する交換価値が必ずやはたらいて社会を裏側から支えていただろうというのである。

白川は、そうだとしたら、美術活動における贈与もたんなるプレゼントでいいわけはなく、バタイユが言うほどの意義がこめられていくべきではないかと考えた。ぼくも、そう思う。今日における贈与とは、歳暮や中元でもクリスマス・プレゼントやバレンタイン・チョコでもなく、またむろんのこと賄賂やインサイダー取引でなく、もっともっとラディカルな意図がこめられるべきなのだ。まして美術の贈答となるのなら‥‥だ。

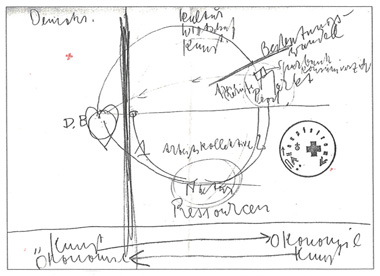

こんなふうに白川が考えるようになったきっかけのひとつに、1979年3月にヨーゼフ・ボイスから聞かされた話と図示があったようだ。当時のボイスといえば“神様”である。そのときボイスは、シュタイナーの社会三層化理論をもとにマルクスを再解釈し、あまつさえ来たるべき社会における貨幣のありかたを語ったという。

ボイスは白川に独自の「デモクラティック・バンク」の考え方を図示しながら、これからは「創造力こそが資本になるべきだ」と言ったのである。ゲゼルの貨幣論などまったく知らなかった白川はこの話にかなり驚いた。それから20年以上たって地域通貨の可能性にふれることになり、突如としてボイスのヴィジョンを思い出したのだ。しかし、ボイスの「創造力=美術=資本力」は容易なことでは説明がつかない。いったいどう考えたらいいものか。

その後の白川が地域通貨やエコマネーの各国各地の事例によって触発されたさまざまなことについては、ここでは省く。すでに『エンデの遺言』(1378夜)以降にあれこれ紹介してきたことと大差ない。

白川はコミュニティ・マネーをめぐりながら、ブルデューから柄谷行人(955夜)へ、ドゥルーズ(1082夜)からジョン・グレイへと読書走破を試みて、独特の美術市場論への道を進んでいった。

ボイスの謎掛けに答えるのは容易ではないだろうが、このコースはなかなかの読書走破ぶりである。本書はそのような白川の思想の読み方を辿るにもうってつけの一冊になっている。たとえばそのひとつは、1930年代のシャルル・デュノワイエの「社会的経済」の発想がその後はどうなっているかということだ。

社会的経済は、もともとはフーリエ(838夜)、サン・シモン、オーウェン、プルードン、ビュシエらのユートピックな社会主義思想に淵源するが、それが社会キリスト教、リベラリズム、「連帯」運動、メセナ、第三セクター、NGO、NPOなどを通過するうちに、今日では次のような定義に落ち着いてしまっていた。「社会的経済は主として協同組合の形態をとる会社、共済、アソシエーションによって遂行される」(1988年のベルギーでのCWESの決議)というふうに。

ここでは、①利潤よりもメンバーシップの充実、②管理の自律性、③意思決定プロセスの開明性、④メンバー重視の収入配分、などが重視されている。これだけを見ればとくに問題はないようだけれど、これではありきたりだし、いささかおとなしすぎる。あまりにも民主主義的すぎる。ありていにいえば市場からは逃げ腰になっている。

美術をこのような社会経済システムに取り込むのでは、遅すぎる。白川は、そう感じた。すでにウォーホルは自分は機械や市場そのものになりたいとして、美術を均質な反復のなかに解体しようとしたのだが、市場はこの反復すらもやすやすとコモディティとして流通の中に組み込んでしまったのだし、それがいまやウェブを高速に流れる“美術作品もどき”にあっては、クリス・アンダーソンの“フリー”をこそ体現してしまったのである。

それにこんなことは、ベンヤミンがとっくに『複製技術時代の芸術』で予言していたことだった。

こうして白川はプルードンやフーリエに戻りながら、ついに漱石(583夜)に至るのだ。白川の本書における到達点は、意外なことに漱石の『道楽と職業』における次の一文なのだ。

「直接世間を相手にする芸術家に至っては、もしその述作なり制作なりがどこか社会の一部に反響を起こして、その反響が物質的報酬となって現れて来ない以上は、餓死するより外は仕方がない」。

漱石は『道楽と職業』で、どんなことも「道楽」だと見抜いたのである。自分もその道楽者の一員にすぎないと自覚する。そのうえで同じ道楽でも、そこには市場の反響との関係があるとも見抜いている。なぜ、こんなことを漱石が書いたのか、もし意図がはっきり掴めないというなら、次の一節を読めばわかるであろう。白川はその解説のためにウェーバーやハバーマスも持ち出しているが、「千夜千冊」の諸君にはもはや注釈は不要かもしれない。しかしもし、諸君がアートにこだわっている職業についているのなら、次の一文を読んだうえで、本書をこっそり読み、さらには村上隆の『芸術起業論』(幻冬舎)を読まれることを、薦めたい。

「世の中は徳義的に観察すると随分怪しからぬと思うような職業がありましょう。しかもその怪しからぬと思うような職業を渡世にしている奴は我々よりよっぽどえらい生活をしているのがあります。しかし一面からいえば怪しからぬにせよ、道徳問題として見れば不埒にもせよ、事実の上からいえば最も人のためになることをしているから、それが最も己のためにもなって、最も贅沢を極めていると言わなければならぬのです。この関係を最も簡単にかつ明瞭に現しているのが、金です」。