読書通というものは、音楽通や料理通や骨董通と同じではないが、それに似たところもあって、1冊の本を読み始めるとすぐにその本(その著者)の狙い・技倆・味付け・モダリティにピンとくる。ついでその1冊が自分にとってどういうものか、アディクション(嗜好性)の度合が見えてくる。しかし最終的にアタマとカラダに残るのは、その本その人の魂胆なのである。

ある日、フィッツジェラルドやカート・ヴォネガットを読み始めたら、どうも以前の読書感覚とは違っている。そこそこ歳もとったのだから再読感が変わっているのは当然だけれど、その違いではない。何がおこっているのか。

そのうち15歳の息子のノアと『グレート・ギャツビー』の話になったら、息子も学校の授業で読んでいたらしく応じてきたが、ふいに「でも、文学なんて死んでるんじゃないの」と言った。たしかに文学は死んでいるかもしれない。小説や物語は生きているだろうけれど、文学は死んだというのは当たっている。そうか、自分はまだ文学としてフィッツジェラルドやヴォネガットを読んでいるから乗れないのかと言いきかせてみたが、しかしそんなことで読書力が変質するものなのか。

ふりかえってみると、自分にとって本という存在は、これまではいつだってパラシュートを開くための紐であり、脱出用のハッチであって、現実の人生から出ていく扉だったのだ。それがそうではなくなったのか。

本書の著者のデヴィッド・ユーリンはもともとは「ロスアンゼルス・タイムス」の文芸欄担当記者で、その後はかなりディープな読書家として多くの書評やエッセイを書くかたわら、作家をしたりUCLAで文芸を教えたりしてきた。アレグザンダー・トロッキが好きだというのだから、かなり「際」や「端」が見極められる読書家だ(トロッキはポルノグラフィック・サスペンスの鬼才だった。フランシス・レンゲルの筆名で相当数のポルノ小説を発表した)。

そのユーリンが読書感覚に変異を感じたのである。おそらくちょっとした感覚だとおもうのだが、ずうっと本を読んでいると、アスリートが腰やスナップの切れ具合、バットやクラブの振り具合で最初の衰えを感じるように、この変異はすぐわかる(ぼくもすぐわかる)。すぐわかるだけに、ヤバいのだ。

読書通というものは、音楽通や料理通や骨董通と同じではないが、それに似たところもあって、一冊の本を読み始めるとすぐにその本(その著者)の狙い・技倆・味付け・モダリティにピンとくる。ついでその一冊が自分にとってどういうものか、だいたいのアディクション(嗜好性)の度合が見えてくる。しかし最終的にアタマとカラダに残るのは、その本その人の魂胆なのである。

だから変異を感じるとしたら、この魂胆の感じに狂いが生じたということになる。魂胆は書き手と読み手の持ち合いなので、同じ本を再読しているのに魂胆のズレを感じるとしたら、これは読み手のほうに何かの変化がおこっているせいなのである。ユーリンがかつてから好きだったフィッツジェラルドやヴォネガットの再読感で何かの変異を感じたというのは、日本でいえば漱石や川端の読み方が変わったというより、おそらく織田作之助や久生十蘭や石川淳の読み味が変わったというのに近い。それはそうとうヤバいはずだ。

そのうちユーリンは、自分がかつてのように本のパラシュートを開けていないのは、自分のせいだけとはかぎらないのではないか、読書魂胆を見誤らせる夾雑物のようなものに見舞われているのではないかと感じた。

体調か、人間関係か、人生に倦いたのか。いや、そういうのじゃない。ひょっとすると、周囲がすべてネット環境になっていることと関連しているのかもしれない。あそこには刺激と欲望がめちゃくちゃに散乱していて、そんなことに冒されるはずがないと思っていたのに、いつのまにか集中力が擾乱されてしまったのかもしれない。

そう思っていたらキンドルに「本」が入って、これを試しに読む連中が身近にも出始めた。ある友人は「小説はまあまあ読めるが、エッセイや一般書は読めないね」と言った。キンドルでは思考力に深みの拍車がかからないというのだろうか。ある者は「黒白の画面が気にいらない」と言った。作家のニコルソン・ベイカーは「画面が白黒であるより、ディスプレイが緑がかった灰色なのが問題だ。あれは病人の色だ」と言った。

何がおこっているのかよくわからないので、ユーリンはキンドル2を仕入れてみた。なるほど『ギャツビー』が読めなくなった感覚に近いものがある。なんだか深い体験がこないのだ。うーん、このせいなのかとおもううち、ニコラス・カーが『ネット・バカ』(青土社)でネットは確実に読書力を減退させると書いた。やっぱり、そうか。

けれども、なぜ電子のインターフェースが読書力を邪魔するのかはわからない。ユーリンは紙であれネットであれ、読書力は結局は自分の問題だろうと思うことにした。そこへiPadが発売され、またたくまに1000万人のアメリカ人が使い始めた。そんなとき気になるニュースに出会った。

2010年5月9日、バラク・オバマがハンプトン大学の卒業式のスピーチで、注意力と注意力の欠如について、および本質と外観について語り、このことを掘り下げて考えてみることが陰影に富み、知的に洗練される本質に近づけるのだということを言ったのである。そこそこいいことを言うじゃないかとおもっていたら、しばらくしてこのスピーチがネットで炎上していることを知った。ネットユーザーたちは一般教書演説をもじって「一般iPad演説」とからかっていた。

オバマはこう言っていたのだ。「みなさんは二四時間たえまなく情報を提供しつづける社会の中で成人しました。この社会はわたしたちにあらゆる情報を浴びせかけ、あらゆる種類の議論を見せつけます。しかしそれらを真理の秤にかけてみると、必ずしもすべてが重要なわけではありません。iPodやiPad、エックスボックスやプレイステーション、どれひとつとして私は使い方を知りませんが、それらの出現によって情報は気晴らしとなり、娯楽となり、エンターテインメントの一種となったのです。力を与えてくれるものでもなければ、私たちを解放してくれるものでもありません。そうした情報のありかたはあなたたちを圧迫しているばかりか、私たちの国や民主主義さえ、これまでになく圧迫しているのです」。

ネットでは「オバマはネットを規制するつもりだ」とか、「国民がネットで事実を知りすぎると、あんたの社会主義計画の邪魔になるのかい」などと、やけに喧しい。

ユーリンは、この応酬は互いに空転していると感じた。ネットユーザーたちの意見もつまらないし、オバマのほうもネット社会がどんな文化力をもちうるかを使いもしないで無視している。おそらく問題はiPadのテクスチャーやSNSのしくみにあるのではなく、ネット社会からいまだ新たな「熱い読書力」が浮上していないだけなのだろうと感じた。

こうしてユーリンはそれ以降、少しずつネット環境とネット端末機をいじるようになり、せめて小説だけは電子読書もするようになっていく。

オバマ大統領によるハンプトン大学卒業式での演説

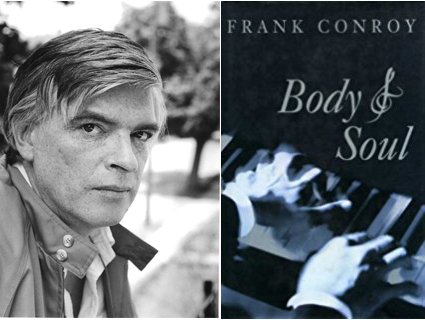

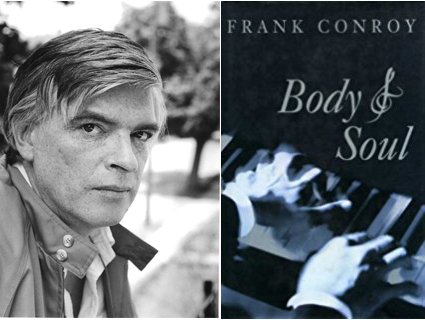

本書でユーリンは、読書力というものは本を運ぶメディアが「紙であるか、電子であるか」にかかわらず、ひとえに物語の複雑性に分け入るかどうかにかかっていると見ている。そのことをフランク・コンロイの『彷徨』(晶文社)につなげているところが、際々に強いユーリンらしい。

コンロイは『マンハッタン物語』(講談社文庫)で驚くべきことを小説にした作家だ。物語は一人の少年がピアノにめざめ、独学で習得した音楽技能をフルに駆使して自作した楽曲を、ついにロンドン交響楽団と共演するところまで昇りつめるというものなのだが、その随所に指とピアノとの細密な格闘のこと、選曲が人生を変えてしまうほどの大事であること、鍵盤にはピアニストの全肉体が関与することなどを、くどいほど鮮明に描き出した。

なぜ言葉だけでここまで筋書きに沿ってピアノとの不即不離の関係が描けるのかというほどの小説だ。クライマックスでは生き別れの父親がナイトクラブでジャズを弾いているとき、互いに父子であることを知らないままに連弾をするという胸詰まるシーンも繰り広げられる。

ここまでくれば、紙も電子もあるはずがない。書き手がどこまで立ち入ったかということと、読み手がどこまで立ち入る気があるかということ、そこに「熱い読書力」が生まれるかどうか、読書はそこにかかっているとしか言えない。ユーリンはそのことをコンロイの『彷徨』を読んで以来ずっと守り続けてきたということを、本書であらためて実感している。

が、これで本書がおわっているのではない。電子ネットワーク時代の読書がどういうものであるべきなのか、どうあってほしいのか、ユーリンはさらに考える。

フランク・コンロイ(1936-2005)と著作『Body and Soul』

コンロイは作家だけでなく、グラミー賞で受賞したこともあるプロのジャズピアニスト。『マンハッタン物語(原題Body and Soul)』はピアニストだからこその名著だ。

あらためて目勘定でざっと言うと、300ページほどの小説はおよそ10万語の情報量になっている。これだけの言語質量とコンテキストを「熱い読書力」で愉しむには、それなりの書き手と読み手の交歓が要請される。それがうまくいけば「読む心」、すなわち「魂胆」の共有ができあがる。

かつてウィリアム・ジェームズは「経験には注意を向けるべきだ。自分の注意したものだけが心になっていく」と示唆したものだった。まさにそうだろう。注意のカーソルが対象に応じて自分の心に向かって動かなければ魂胆とは出会えない。

しかし10万語の小説を堪能するにはけっこうな注意の持続が必要だ。これを鍛えるにはツイッターをいくらやっても養えないし、iPhoneでいくら情報をタップしていても無理である。それなのにネット体験で豊饒なものがあるような幻想が生じるのは、どうしてか。理由ははっきりしている。ユーチューブで3日で100万回以上の、1週間で1000万回以上のアクセスがあったことに気をとられるからである。そんなことはまったく個人の充実体験にかかわりのない出来事なのだ。ルイス・コーエンが指摘したように、SNSは別々の情報にたくさん出会えることが豊饒な体験だという錯覚をつくる。それが自分にも関係しているという幻想をつくる。これではとうてい10万語のコンロイのピアノ小説についての賛歌など生まれない。

コーエンはこうも書いていた、「仏教徒たちは水を描写するには泥が沈むまで待ちなさいと言うが、オンラインの情報は浮き上がった泥が沈むことがない。水はたえず搔き回されてばかりいる」と。かくしてユーリンは電子読書にはそれなりの覚悟をしたほうがいいんだと思うようになる。

本書の結論は、その書きっぷりが正直で優美であることに反して、けっこう激越なものである。それは「注意散漫のネット社会のなかで、読書こそはこの社会に対する最大の抵抗なのである」ということだった。大いに共感できる結論だ。ぼくにとっても、読書と編集は社会の情報編集に対する抵抗であったからだ。

先だって角川財団学芸賞・城山三郎賞などの授与式後のパーティで、初めて篠田正浩氏に会った。そのとき「松岡さん、千夜千冊すごいね。あれは映画何十本分ですよ」と言っていた。同じパーティでやはり初対面の辺見庸氏と話したら「千夜千冊、読んでるよ。ほら、お互いに闘争をやめない同志だからな」だった。

「千夜千冊」がいつも映画1本分をめざしているとか、闘争のための準備や突撃になっているなんてことはない。もっと気楽に書いている。けれども、5本か7本に1本くらいの割合だろうと思うのだが、「千夜千冊」は一冊の本と、その一冊がかかえる背景連鎖との全面的な戦争をしてきたようなところも、少なくない。いや戦争とはかぎらない。ともに思索を共有しうるところはこちらも支援を惜しまず、一緒に泣きたいときは著者以上に泣くためでもあった。

ぼくは「千夜千冊」を書き手と読み手の結託を示すために綴ってきた。書評ではない。批判もめったにしない(谷崎の『陰翳礼讃』と、あと一、二冊だけはケチをつけた)。

なぜそんなふうにしたかというと、ぼくにとって1990年代の世界と日本が最悪だったのである。ポストモダン以降の批評と文句の挙句がこうなのかと落胆した。そのことは『インタースコア』にも『国家と「私」の行方』(いずれも春秋社)にも書いたことなのでここでは省くけれど、そのことがあって2000年2月から「千夜千冊」をネット上に開始したのだった。以来、毎夜一冊ずつ書いた(土日はお休みにした)。あえてネット上にリリースしたため、紙の編集を得意にしてきた松岡正剛がネットで本のことを書くのは「矛盾じゃないか」「もったいない」「書き捨てになる」「コメントはとらないのか」「あんなに書いて無料なのは(課金しないのは)ネット経済に対する無視だ」などと言われた。まだブログという用語が出回っていなかったし、ましてキンドルもスマホもiPadもなかった時期だった。

千夜千冊を執筆中の松岡正剛

本というものは、自費出版でないかぎり、版元で必ずやなんらかの編集がなされて書店に出ていく。タイトリングや目次や見出し付けや校正もされる。索引や解説がつくこともある。編集がされない本など、ほとんどない。だからどんな本にも編集のよしあしが関与する。コンロイの『マンハッタン物語』は英語の原題は“BODY & SOUL”というまさに魂胆をあらわすタイトルだったのに、つまらない邦題にしたものだ(この翻訳タイトリングはへたな編集の例だ)。

一方、本を読むとは何かというと、読み手はこれを自由に編集してよろしいということだ。どんな本もいろいろな感想をもって読んでもいいということは、読み手は好きに「本読み編集」ができるということである。つまりは読書もまた編集の継続なのである。「千夜千冊」で本を案内すると決めたとき、この2つの編集に関して「本は編集されている」ということを宣言したかった。

求龍堂『千夜千冊』全7巻+特別巻(2006年10月刊行)

2000年、あえてネット上で始まった千夜千冊だが、広辞苑より厚い全集として刊行された。装丁は福原義春(資生堂名誉会長)。

もうひとつ、言いたかったことがある。それは「メディアはメッセージである」(マクルーハン)とともに、「メディアは編集である」(松岡正剛)ということだ。もっとも、このことには大事な但し書きがいる。「だから、どんなメディアの内容も編集がおわっていることに気をつけなさい」だ。新聞、雑誌、テレビ、すべてが編集後の産物なのである。ぼくの本をめぐる編集力は、この「メディアが次々に済ましていく編集」に、本の中から抵抗してみせるカウンター・エディティングでもあった。

ところがインターネットは、これらの中間編集プロセスをすっとばして成立する様式を公開するようになった。思いもかけない出来事だった。これは快挙であろう。世界中で高速の多重交換日記ができて、それを他人も覗きこめるというのだから、こんなディスエディティングなことはない。それを「編集からの自由」の登場と言われても仕方がない。しかし、その爆発量があまりにも大きすぎた。歴史上のどんな情報爆発よりカンブリア紀並みに巨大巨種巨様だった。書き放題、出し放題、見せ放題になった。のみならず、ネットは文句たらたらになったのだ。オバマ・スピーチに対するいちゃもんも次々に付く。

わが「千夜千冊」は、このようなインターネット上で「読む」と「書く」とをあらためてつなげるため、あえて本ばかりを案内しつづけることにしたのである。それでどうなってきたか。ぼくも何度も変調をきたした。変調はユーリンのように他人行儀なものでなく、けっこう自分に覆いかぶさってきた。

ついでながら「千夜千冊」がどうやってリリースされているかというと、まずは数週間ずつ十数冊の本の候補がアタマの中とデスクの上を行ったり来たりする。しかし一夜に一冊としたので、ここからどの本にするかを選ばなくてはならない。

候補にはおおむね七割が既読本、残りは初読本が上がっていて、当夜が近くなるにつれ、これらを高速に入れ替え出し変えながら、読み手としての感想を書き手としてのリプリゼンテーションに移行させていく。ついで、どこかで『リア王』にする、チョムスキーでいく、『アーリア神話』を書くなどと決着させるのだが、いざ書き始めてみると何かが当日の読み書きコンディションにそぐわない。変調がある。魂胆がその日のわが等身大に向かってぴったりしないのだ。それで、書きなおしをしたり本を変更したりする。

超古典たちは別途、ずらりと待機させてある。困ったときに老子やソポクレスや維摩経に戻れるようにしておくためだ。送られてきた本がおもしろそうなので(贈本が多いので)、ふいにそちらへ飛び移ることもある。内田繁の『インテリアと日本人』やナタリー・サルトゥー=ラジュの『借りの哲学』はそんなふうに飛び入りした。これらは「読みながらもう書き出している」といったほうがいいかもしれない。

だいたいはこんなふうに本を選びながら読み書きするのだが、これが300冊、1000冊、1500冊と続いてくると、「本の海」を航行しているようにも「本のパノラマ」を連続制作しているようにも感じてくる。そうなると本や著者が異なっているのに、その要約や案内や感想が似たり寄ったりにならないような工夫をすることにもなる。つまりはブンガク、ヒヒョー、ロンダンとはまったく別の編集をほどこすことになっていく。これでは世論の噂からはどんどん遠のくばかりだが、それこそがぼくが果たそうとしてきたことなのだ。

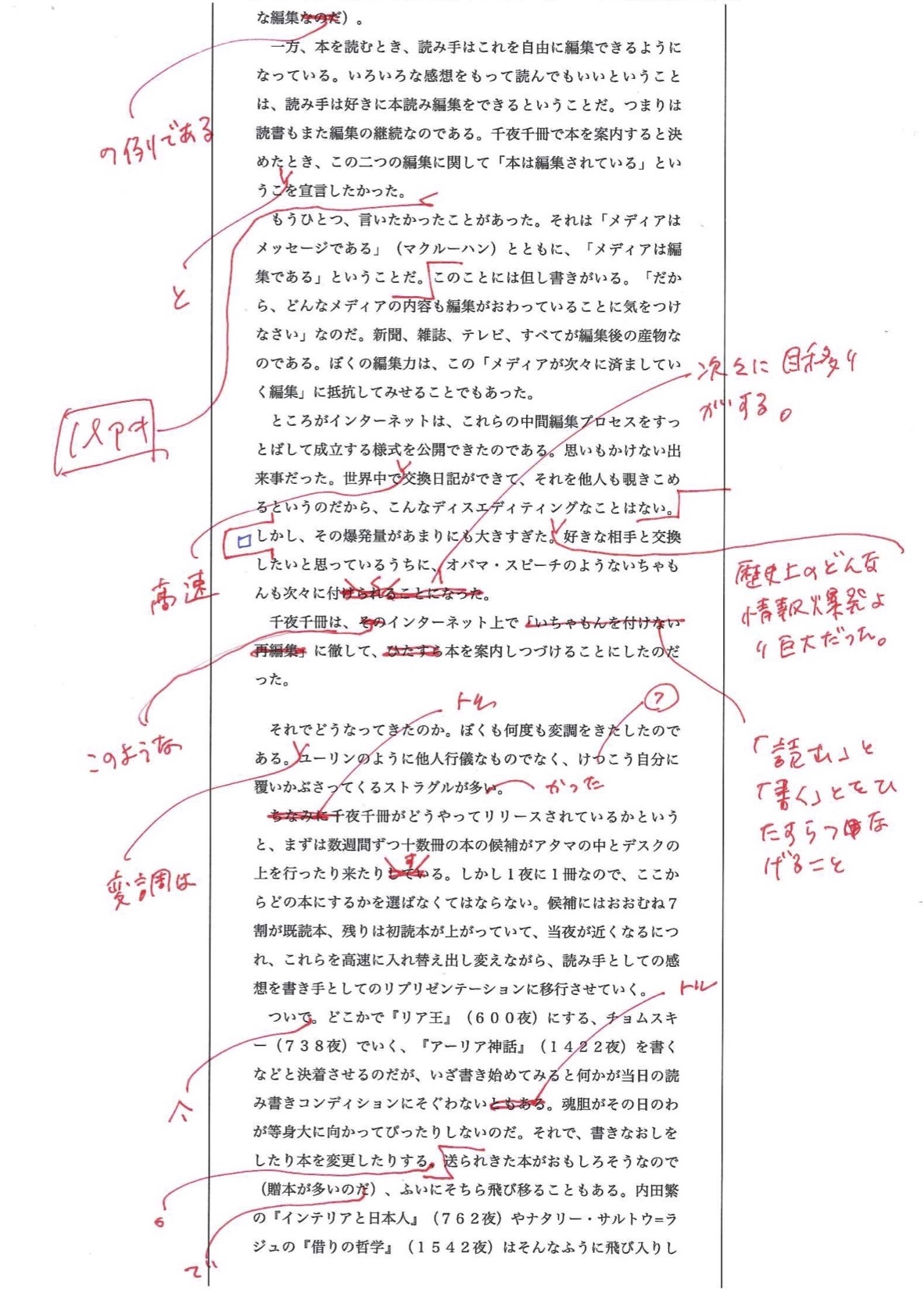

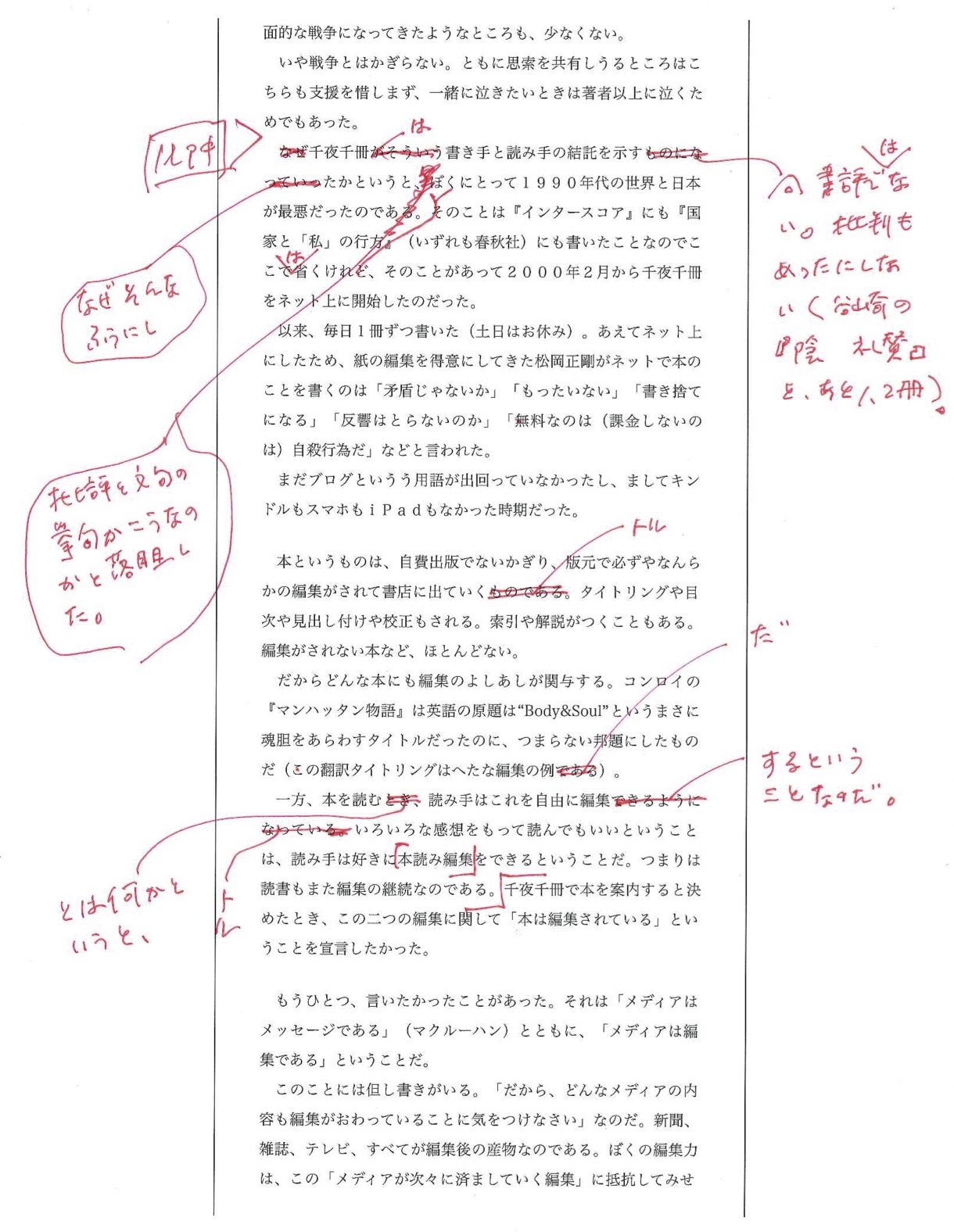

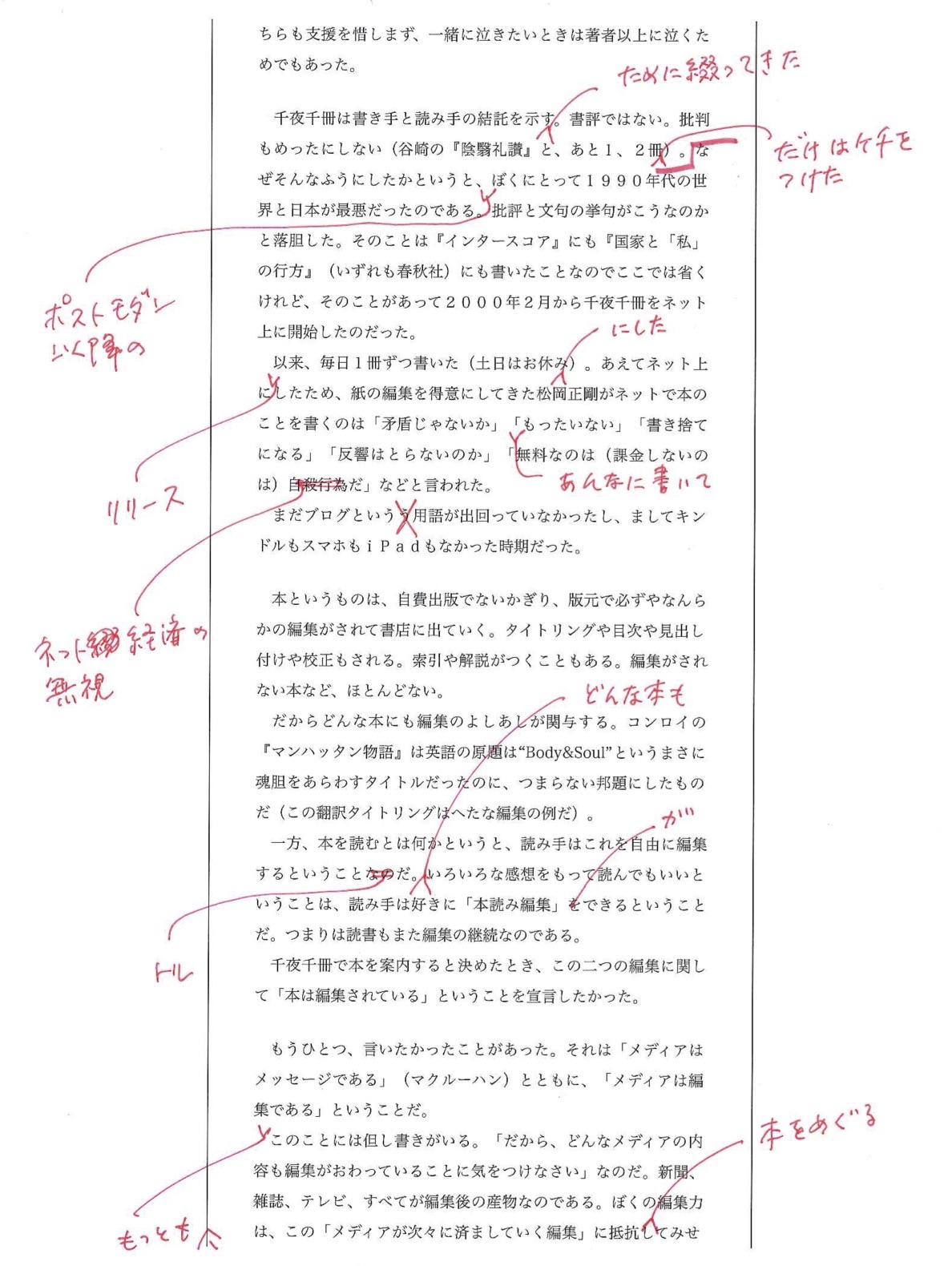

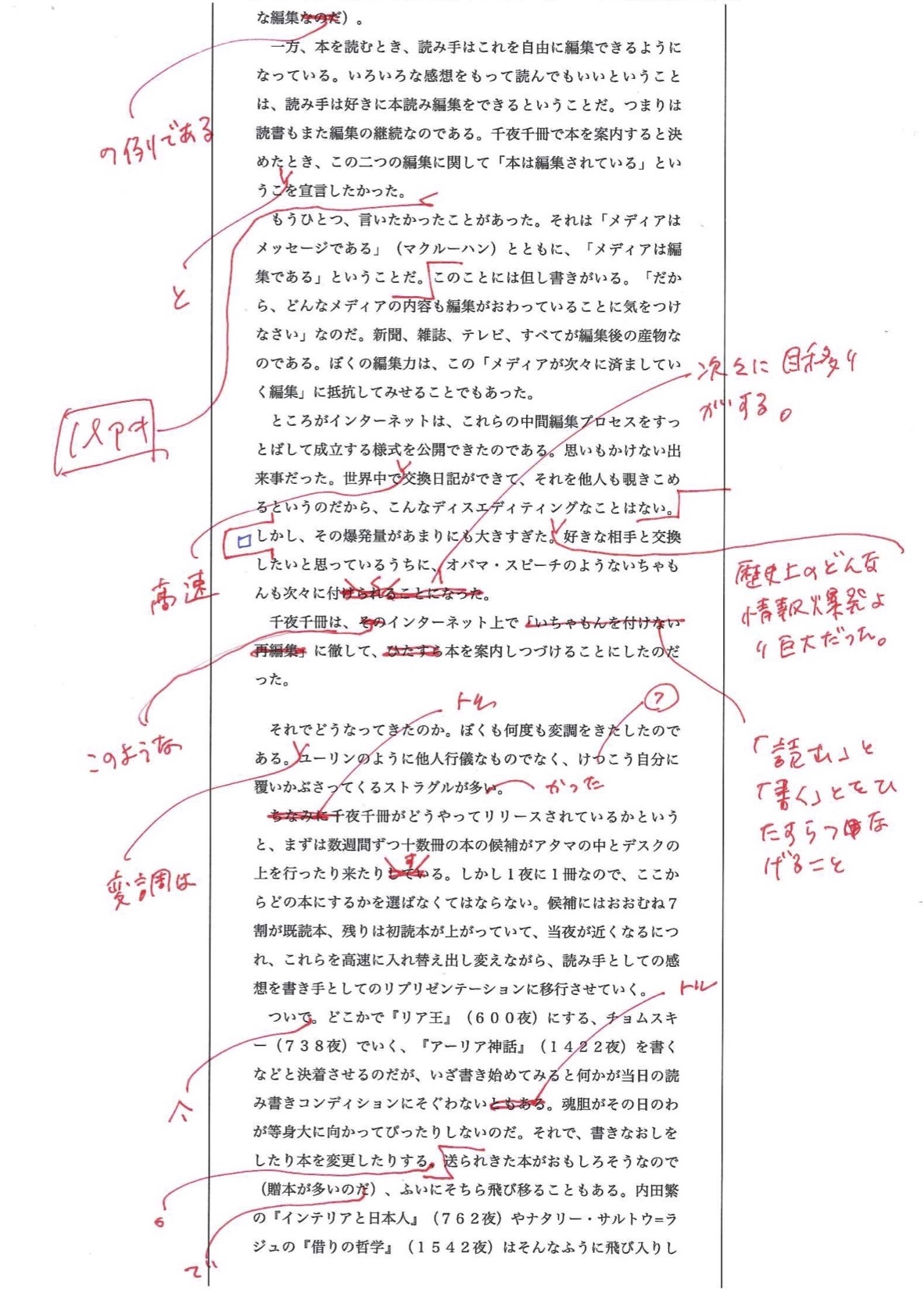

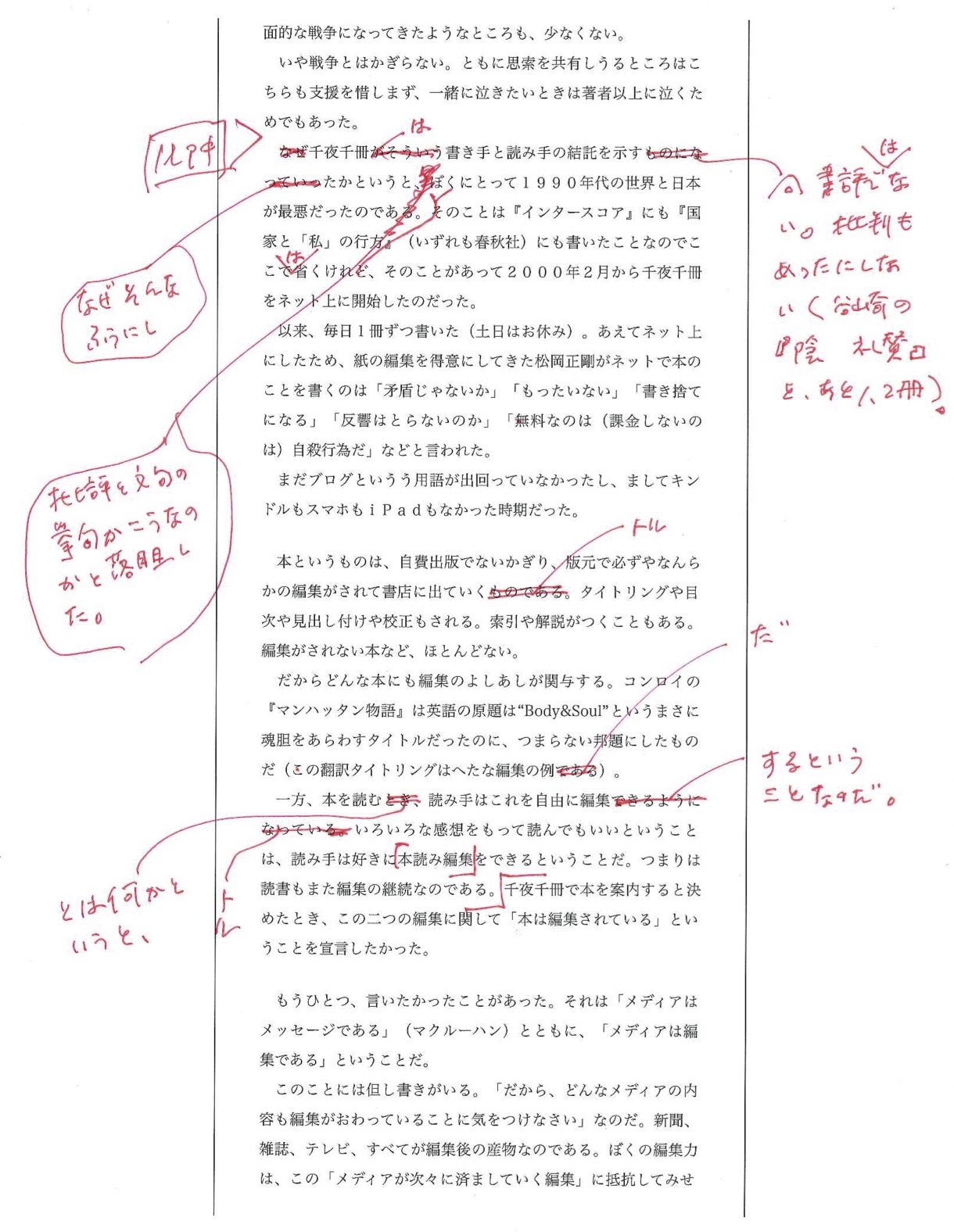

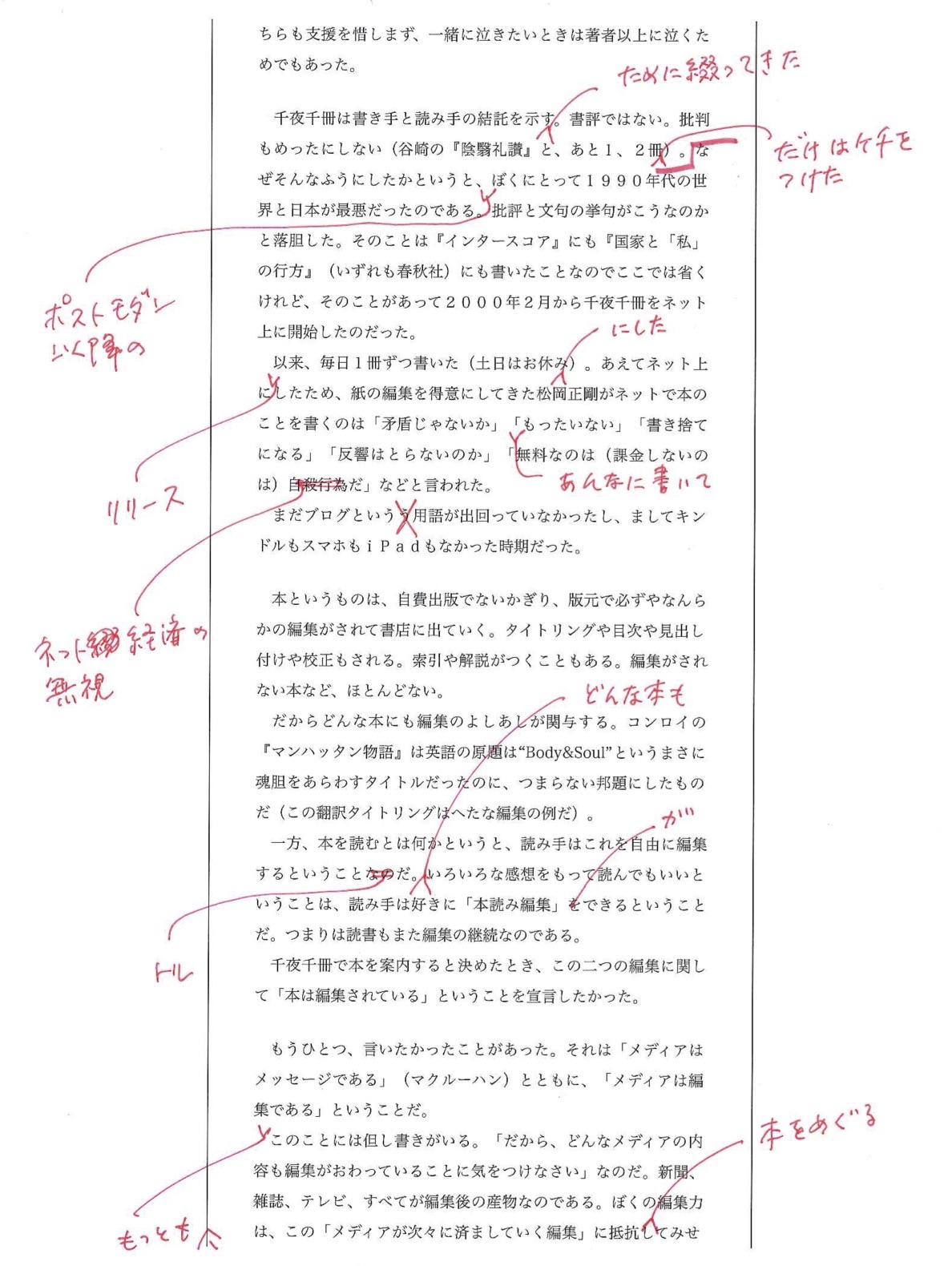

書き上がったテキストをサイト・フォーマットに流し込み、図版とキャプションを入れ、ホットワード・リンクをつけるのはスタッフがしてくれる(当夜は小西静恵・仁禮洋子・寺平賢司だ)。それが上がってくるとプリントをして、そこからは推敲と赤字入れになる。これを2〜3回くりかえす。

当夜の赤字原稿(1回め)

当夜の赤字原稿(2回め)

当夜の赤字原稿(3回め)

こうして「千夜千冊」の作業をすることは「読む」と「書く」とを頻繁に往復することだった。一般の読者はこんなことをしないし、作家たちも「読む」のは資料か愉しみのためで、専念するのは「書く」ほうだけだ。それで十分だ。

しかしぼくのように15年以上にわたって一冊ずつの本に「読む」と「書く」を同時に縫い取っていくと、文章を読んで何かを感じるというプロセスがいったいどのように出来上がっているのかが、かなりよく見えてくる。自分の読書力の変調がどこに兆すのかもアスリートのように感知できるし、骨董を見ながらあれこれの判定を総動員してもなお自分の価値観を凌駕するものがあるように、本にも「読みの値打ち」がつけられるようにも、なってくる。むろん、多様な書きようがあることも身についてくる。

かくしてはっきりとしたのは、「読む」と「書く」とはまったくもって同じ穴のムジナだということだった。

ユーリンの本書『それでも、読書をやめない理由』は、4年ほど前に読んでいて、昨夜、マーキングをしながら読みなおし、書き始めてからはユーリンを文楽人形にして、ぼくが人形遣いとしてこの本の顚末を動かすように書いてみた。結果、今夜の「千夜千冊」は「それでも、松岡正剛が紙と電子の読み書きをやめない理由」に向かっていったわけである。はい、御注文はこれでよろしかったですか。

⊕『それでも、読書をやめない理由』⊕

∈ 著者:デヴィッド・L・ユーリン

∈ 訳者:井上 里

∈ 出版社:柏書房

∈ 発行者:富澤凡子

∈ 発行所:柏書房株式会社

∈ 印刷・製本:共同印刷株式会社

∈ DTP:有限会社共同工芸社

⊂ 2012年3月10日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ プロローグ 「文学は死んだ」?

∈ 第1章 物語の中の真実

∈ 第2章 この騒々しい世界で

∈ 第3章 もうひとつの時間、そして記憶

∈ 第4章 文学という鏡

∈ 第5章 本を本たらしめるもの

∈∈ エピローグ それでも、わたしは本を読む

⊗ 執筆者略歴 ⊕

デヴィッド・L・ユーリン(David L.Ulin)

米ロサンゼルス・タイムスの文芸批評・担当記者。2005〜2010年に読書欄を担当。同紙のほか「アトランティス・マンスリー」「ネーション」「ニュヨーク・タイムズ・ブックレビュー」などに寄稿している。カルフォルニア大学大学院で創作文芸を教えるほか、カルフォルニア芸術大学客員教授もつとめる。