父の先見

高志書院 2007

編集:浜久年・八重樫忠郎

高志書院は「東北中世考古学叢書」や「奥羽史研究叢書」を刊行していて、出羽や陸奥の考察には欠かせない出版活動をしている。小さな版元だが、重要な仕事をしている。本書はその高志書院と衣川遺跡発掘の研究成果を発表したシンポジウムとが結びついた。

2006年6月、本書の編著者でもある入間田宣夫(東北芸術工科大学教授)が委員長となり、元衣川村長の佐々木秀康が副委員長となった「日本史のなかの衣川遺跡群」というシンポジウムがサンホテル衣川荘で開かれた。平泉研究会・岩手史学会・岩手考古学会・蝦夷研究会・北上川流域の歴史と文化を考える会が共催し、岩手県教育委員会、岩手県文化振興事業団の埋蔵文化財センター、中尊寺、毛越寺、マスコミ各社などが後援した。岩手の歴史文化にかかわる機関の総動員だった。

シンポジウムは、2005年に埋蔵文化財センターによって六日市場・細田・接待館・衣の関道などの衣川遺跡群が発掘され、驚くほどの“発見”があったことをうけてのもので、その後、そのときの報告と議論をいかして「歴史評論」2006年678号に入間田宣夫・斎藤利男・菅野成寛・及川真紀・福島正和・羽柴直人・鈴木琢也・三浦圭介の論考が掲載された。

本書はそれをベースに、さらに高橋昌明・保立道久・七海雅人・鹿野里絵・石橋高臣・西澤正晴・柳原敏昭が加わって、いっそう「平泉」「衣川」の歴史価値を深めた。

これ以降、この手のシンポジウムが全国的な盛り上がりを見せて、その成果は吉川弘文館の『奥州藤原氏と柳之御所跡』や『日本史の中の柳之御所跡』などとなり、一躍「柳の御所」が知られるようになった。(平泉館ともよばれる)。これらの一連の動きがエンジンとなって、このたびの平泉の世界遺産認定につながったわけである。

いつだってそうであるけれど、土中に埋められた歴史が新たな姿を見せるのは偶然のきっかけだ。平泉文化では、衣川の北岸の堤防工事がさまざまな“発見”のトリガーになった。

おかげで、六日市場遺跡・細田遺跡・接待館遺跡・衣の関道遺跡などの衣川遺跡群が次々に発掘され、坂上田村麻呂の遠征以降のおおざっぱな東北日本についての「見方」を提供しておきたいと思う。とくに京都や西日本との関係、および義経と平泉の関係だ。まずは衣川を感じなければいけない。

衣川は北上川の支流である。現在の地理標識では、岩手県西磐井群平泉町と奥州市衣川区の境界を流れる。北上川が奥州をタテにつなぐ“母なる川”だということについては、前夜(1418夜)にもふれた。

平泉はその北上川が広大な北上盆地をぬけて、一関の小平野に入った右岸にある。北上川は一関の南で全長20キロをこえる峡谷に入るため、洪水のときには溢れた河水が激しく乱流し、多くの網目のような河川をつくってきた。衣川はそのひとつだ。

せいぜい幅100メートルほどの川である。しかし、都市平泉がこの幅100メートルの衣川をこえた地点に建設されたことは、東北の歴史にとってはきわめて大きな意義をもった。奥州藤原氏はこの100メートルの川をこえることによって、かつての蝦夷(エミシ)の文化風土を背景にしながらも中央の政権や王朝文化とわたりあうことができたからである。

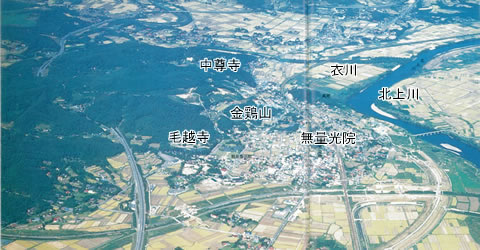

その衣川の北岸に立つとすぐわかるけれど、ここからは中尊寺の塔頭を仰ぎ見ることができる。気持ちのいい展望だ。

政治を構えるにしろ、文化を発信するにしろ、中央を迎え撃つにしろ、絶景のトポスなのだ。実は平泉が四神相応を意図した風水による選地術で成り立っていただろうことも、今回の調査があきらかにした。

ぼくは学生時代に初めて衣川・平泉を訪れてうろつきまわったけれど、衣川北岸に、いまでいう平泉館や衣河館などの往時の威容があっただろうことは、まだ陸奥の歴史を何も知らなかった当時のぼくにさえ、なんとなく伝わってきた。歴史の栄華の跡というものは、それがほとんど見えなくなっていればいるほど、何かを妙に告示する。

いま、衣川村には城郭ふうの郷土史料館「懐徳館」が設えられている。そのフロントガーデンには、ここを西行(753夜)が文治2年(1186)の初冬に訪れたときの歌を刻んだ2基の歌碑が、東西に分かれて立っている。東に「ころも川みぎはによりてたつ波はきしの松がねあらふなりけり」とあり、西では「とりわきて心も凍みて冴えぞわたる衣川見に来たる今日しも」。断然、西の歌碑の歌が心を打つ。

このとき西行は69歳で、平泉に来る途中に頼朝とも会っていたといわれるから、もしもそうならばすでに頼朝の奥州攻撃のプランを察知していたのであろう。「とりわきて心も凍みて冴えぞわたる衣川」という深い言いまわしには、そういう西行が察知した藤原4代に寄せる万感の無常と人情が詠われている。

この冬、西行は平泉で越年し、そのあとは出羽に向かった。その十月に秀衡が死に、義経が討たれ、明けて泰衡が追われて家臣に殺された。ここに藤原4代は滅亡してしまった。しかし平泉や衣川の往時の殷賑は、衣川遺跡群の発掘とともに日本人の記憶となって、いままさに世界に発信されようとしている。

そもそも清衡が江刺の豊田館を引き払って、磐井の平泉を奥州一帯の中心地に選んだのは、この地が「奥六郡」(胆沢・江刺・和賀・稗貫・志波・岩手)のセンターであり、安倍一族の本領であったからだった。

けれども安倍氏は前九年の役で滅びた。そのとき清原の一族に名をつらねることになった清衡は、ここで勇躍一転、清原姓から藤原姓への転換をはかり、そのかわり「東夷の遠酋」「俘囚の上頭」として奥六郡を引き継ぐことを決意した。33歳のときだった。

後三年の役ののち、北方社会は新たな展開を見せていた。それまで郡(こおり)が立てられていなかった北奥羽の地に次々と郡が設けられ、「日本」の境界はそれまでの盛岡と秋田を結ぶ線からぐんと北上して、津軽にまで達したのだ。

地域でいえば、奥羽北部に久慈・閉伊・鹿角・比内・津軽四群の8郡が、それに糟部・外ケ浜・西浜といった行政単位が加わって、宇曾利・外ケ浜・西浜が津軽海峡をまたいで渡嶋(北海道)につながったのである。そこはかつてのエミシではなく、エゾであり、擦文文化やオホーツク文化が入っていた地域だった(ちなみに擦文文化は12世紀にオホーツク文化を吸収し、北海道全域に広まった)。

清衡は、こうしてエミシとしての奥六郡をセンターとしつつ、背後のエゾとの交易にも手をのばしていった。奥州藤原氏の時代とは、陸奥のエミシ文化と北方のエゾ社会を融合させた時代であるとともに、そこへ西の「和の社会」が入りこんでいった時代なのである。

これは、中央の奥州政策が転換していったことも大いに関係している。前九年・後三年の役のあと、朝廷は軍事貴族を北の国守として派遣するのをやめ、鎮守府将軍を陸奥守として兼任させて、出羽秋田城介についてはその任命自体を中止した。軍事貴族たちの陸奥守就任は、寛治6年(1092)の源義綱で最後だった。清衡はこうした中央の政策転換をしっかり読んでいたにちがいない。

かくして和の文化を北方に積極的に引き入れていったのが、2代基衡の時期だった。

これ以降、京都の白河法勝寺をかなり意識的に模した円隆寺伽藍(=毛越寺)の造営が始まり、そこに中尊寺、観自在院、無量光院などを次々に加えた“北の浄土”が鮮やかに出現していった。その残香はいまなお中尊寺の金銀紫檀赤木の結構に、毛越寺の庭園や延年の舞に、二十日夜祭に先行する天台の常行三昧供に、うかがえる。

当時の平泉の日々の生活はめざましいものだった。中部地方から運ばれた渥美や常滑の陶器もどんどん導入され、畿内の手技を彷彿させる「手づくねかわらけ」が大量に使われていた。

平泉は従来の東北らしからぬ様相を呈していったのだ。「手づくねかわらけ」の使用は、あきらかに「京の都ぶり」を意識したものである。

こういうことが出土品から見えてきたのだが、そこではっきりしたのは、アテルイや田村麻呂の時代の「武張ったもの」が平泉周辺からはほぼ退嬰し、代わって「北の雅びなるもの」がしだいに出現していったということである。平泉はそれまでの東北に漲っていた軍事的な性格を脱して、新たな生活文化的な“北の都”としての表情を整えていったのだ。

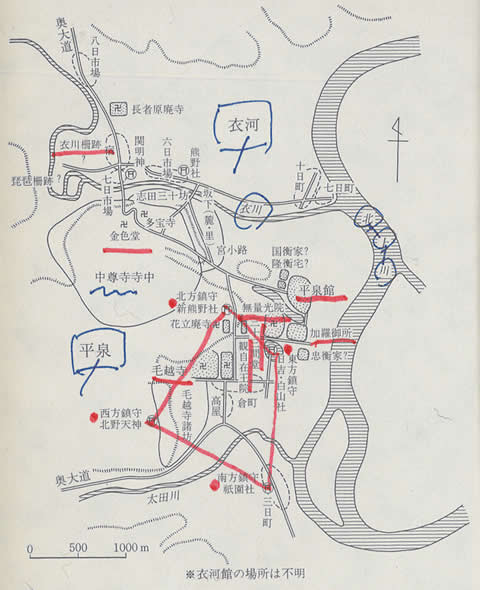

風水を睨んだ四方の結構も整えられた。平泉の東方鎮守に日枝・白山の両社、南方鎮守に祇園社・王子社、西方鎮守に北野天神、北方鎮守に今熊神社。まさに小京都であった。

こうして3代秀衡の時代に、衣川には平泉館(柳の御所)を中心に、秀衡の常の御所(加羅の御所)、その秀衡の子弟の館などがずらりと並び立っていく。ちなみにこの地では「館」は「たち」と読む。「たち」としての館は「庁」(たち)でもあった。平泉館(柳の御所)は平泉政庁なのである。

平泉政庁でどんな日々が営まれていたかということは、まだ十分にはわかっていない。「かわらけ」(御土器)は使っていたが、いまのところ木簡が出土していないし、硯や筆もちょっとしか見つかっていない。しかし折敷(おしき)や御土器(かわらけ)の裏にはたくさんの和歌が書きこまれていた。斎藤利男はこうしたさまざまな事情を総合して、ここが「儀式と宴の社会」をつくりだしていただろうと推理した。

その平泉館に加えて衣河館が造営されることになる。そこにやってきた人物が見逃せない。陸奥守で鎮守府将軍でもあった藤原基成である。

基成はたちまち平泉を解くキーパーソンの一人になっていく。衣河館が基成その人の寓居となり、基成は秀衡の最高政治顧問とも、また黒幕ともなっていったのだ。なんといっても基成の娘が秀衡に嫁いで泰衡を生んだことからも、そのキーパーソンぶりがうかがえる。

そういう衣河館に、やがて義経が寄寓することになったわけである。なんとなくやってきたわけではない。たんに逃げてきただけでもない。義経を招いた以上は、秀衡は義経を首班とする奥州政権を構想したはずだ。本書の編者でもある入間田宣夫は、そこには「奥州に幕府を樹立する」という構想があったのではないかと書いている。

が、義経を招いたのち、秀衡はまもなく亡くなった。あとを継いだ4代泰衡は平泉館の当主となったけれど、頼朝からのプレッシャーに堪えられずに衣河館の義経を襲い、これをことごとく焼き払った。あとは「兵どもが夢の跡」となる。

義経は、なぜわざわざ奥州藤原氏の平泉に入ったのだろうか。この義経奥州下向の問題は、これまで多くの歴史家の謎とされてきた。

たとえば、秀衡が奥州で政権を牛耳ろうとして“貴種”としての義経をほしがったとも見られるが、そのわりには兵馬の機動に長けていた義経の軍事力をいかした戦いへの準備が見られない。その義経が兄の頼朝によって討たれた理由についても、多くの物語に登場しているような兄弟間の怨恨や怨嗟の説明だけでは、とうてい納得できるものではない。

ちょっと変わった説は、後白河法皇の計略だったというものだ。後白河院はもともと清盛のあとの後継者に義経を指名しようとしていたのだが、そこへ頼朝が登場した。そこで頼朝と義経の仲を断って、頼朝に東国を統括させ、義経には西国を治めさせ、秀衡には北国を統率させようと企んだのだが、これを頼朝と北条政子が嫌ったため、義経は秀衡と結ぶことになったというものだ。

これは後白河による「天下三分の計」とでもいうべきもので、もしそのままいけば三国志の魏・呉・蜀のような日本が、西国・東国・東北にできていたかもしれなかった。

しかし、後白河がブレーンもなくてそこまで考えていたかどうかの証拠ははっきりしないし、仮にそういうことが試みとして仕組まれていて、途中で計画倒れになったのだとしても、では、それによってなぜ義経が奥州に下向してまで秀衡と結託することになったのかという説明には届かない。

こうして新たな仮説を出したのが保立道久(東大史料編纂所教授)だった。本書では『義経・基成と衣川』という論考になっている。仮説の概要はいっとき話題になった『義経の登場』(NHKブックス)であらかた書かれているが、本稿ではそのあとの推理にまで及んでいた。

保立は「平安時代は京都王朝を中心とした時代ではなくて、むしろ地方の時代だった」と捉えてきた研究者である。鎌倉幕府はその地方の勃興を確立に向かわせないための権力だったとも捉えている。

その視点からみると、衣川遺跡群とは鎌倉幕府によって押し潰された地域だということになる。

このことは逆に、それだけ京都と奥州平泉は隔絶してはいなかった、つながっていた、だからこそ平泉は地方権力として押し潰されるべき内実に富んでいた、ということにもなっていく。保立の義経論は、そうした京都と平泉との裏腹の関係線の上に成り立っていた結び付きを、義経の背後のネットワークからほぐしていくものだった。とくに義経と藤原基成の関係が強調される。例のキーパーソンだ。

義経の母は常盤御前である。夫の義朝が殺されて一条長成と再婚をした(させられた)。長成は歌舞伎では『一条大蔵譚』が有名で、18代勘三郎の襲名披露にも選ばれていたが、ぼくは吉右衛門のほうに軍配を上げる。それはともかく、その長成の母方の祖父に藤原長忠がいた。長忠の血はこのあと基隆・忠隆をへて基成(!)へと続く。

つまり陸奥守として衣川に入った基成は、もともとが義経とは遠い血でつながっていたわけだ。あまつさえ、その基成の娘が秀衡に嫁いだわけだから、秀衡が衣河館に義経を招いたということそのことが、京都と平泉の結び付きから派生した別格ヴァージョンだったのである。

以上のことは、基成が後白河法皇や平清盛の中央の意図や、新たな権力機構を奪取しようとしていた頼朝の意図から見て、はなはだ気がかりな存在だったということを暗示する。

基成は康治2年(1143)から10年にわたって陸奥守になっている。のみならず、そのあとの15年のあいだ、甥の藤原隆親、弟の信説、伯父の藤原雅隆、従兄弟の源国雅といった基成の親類筋が、次々に陸奥守になった。ということは、基成の一族が陸奥守を独占していた時期があったということなのだ。

しかも同時期、義経の父の義朝は下野守に、基成の弟の信頼は武蔵守になっていた。秀衡がその名を天下に轟かせる渦中、関東から奥州を広域的にネットワークしていたのは義朝と基成を結ぶネットワークだったのだ。

実はここまでの仮説は、あらかたは角田文衛によっても提起されていた。しかし、以上のことだけで義経が奥州に行く理由になっていたかといえば、なんだかまだまだ動機が浅い。保立はそこにもう一人のキーパーソン、源頼政を浮上させた。

源頼政は歌人としてはもっぱら「三位の頼政」(源三位頼政)として知られる人物で、若いころは摂津の源仲政の長男として渡辺党を率いていた。その後、白河院や鳥羽院の北面の武士として西行とも同期の日々をおくり、美福門院や八条院とも親しかった。保元の乱のときは後白河の方に参戦し、平治の乱では最初は義朝に与したが、のちに清盛方に転じた。その後、従三位に叙して公卿に列したのだが、以仁王(もちひとおう)の令旨に応えて平家打倒のために挙兵して、宇治川の戦いで戦死した。

そういう頼政がどんなふうに義経にかかわっていたのかというと、ここに一人の目立たぬ仲介者がかかわっていた。義経の奥州下向で金売り吉次とともに義経に同行していた陵助重頼という者だ。あまり義経もののドラマには登場しないが、このことは『平治物語』に書いてある。この陵助重頼が「私は深栖の三郎光重の子で、頼政と仲がいいんだ」と言っていた。義経もそれを聞いて自分の身分をあかしたというふうになっている。

深栖光重は下野国の住人で、頼政の父親の仲政の養子だった。重頼は頼政の義弟の息子にあたる。義経は、そういう頼政との縁が深い者を同行させる気になったわけである。母の常盤と頼政が信頼関係でつながっていたからだ。

常盤は一条長成(例の大蔵卿)の後添えとなり、長成が皇后宮の次官だったこともあって、後白河の側室たちとも昵懇になっていた。このときの皇后宮は徳大寺氏出身の忻子という女性だ。皇后太夫には忻子の兄の徳大寺実定が就いていた。源頼政はこの徳大寺とそうとうに親しく、頼政の和歌も徳大寺家の歌集に収められるほどの間柄だった。

それよりなにより、平氏によって世間が席巻されつつあったとき、頼政は都で唯一の実力をもっていた源氏であったのである。平治の乱で義朝に与し、のちに清盛方に転じたものの、その後は以仁王の令旨に応えて平家打倒のために挙兵した人物である。

義経としては、そういう頼政に縁のある子分なら同行させてもいいはずだった。こうした因縁や背景にもとづいて、義経は平泉に入ったというのである。この仮説、どのくらい説得力があるのかはぼくにはわからないが、今後はいろいろ膨らんでいきそうな感じもする。

さて、本書のタイトルの『平泉・衣川と京・福原』は、本書の冒頭におかれた高橋昌明の論考「西の福原と北の衣川・平泉」を反映している。最後にそのスコープを紹介しておく。義経が平泉と関係した背景を考えるうえでも、新たなヒントになろう。今度は清盛の話だ。

平清盛が西国に勢力をはるようになったのは、久安2年(1146)に安芸守となって、軍神である厳島神を氏神と奉じてからのことだった。厳島神社への参詣は10度以上にわたり、華麗きわまりない写経本も奉納した。いわゆる「平家納経」だ。

古来、清盛の開削として名を馳せてきた「音戸瀬戸」(おんどのせと)が賑わったのも、このころのことだろう。この呉と倉橋島のあいだにある要衝は、その後の清盛の西国支配の構想の先触れだった。

その清盛が太政大臣になったのは仁安2年(1167)のことである。これでいよいよ中央政界に勢威をふるうことになったのだが、これからというときに大病に罹り、一命をとりとめたものの、翌年に出家すると平家の代表権を嫡子の重盛に譲った。そしてどうしたかというと、本拠地の六波羅を重盛に引き渡し、自分は摂津の福原山荘に移り住んだ。

以降、めったなことでは京都に出掛けず、居住すること10年に及んだ。好んで中国人クルーが操船する宋船(いわゆるジャンク船)を乗り回したり、厳島の内侍(巫女)たちに宋の装いをさせて大陸風の遊興をたのしんだ。都に入るときも六波羅には行かず、妻の時子の西八条亭に入った。逆に後白河法皇は二度にわたって福原の別業を訪れている。

清盛が福原に行ったのは大輪田泊の機能に目をつけたからだった。すでに摂津・播磨の一帯は平家の荘園になっていた。その広大な荘園の力をバックヤードに、清盛は福原を都のヒンターランドとし、次なる国益をもたらす日宋貿易の拠点にしようと計画していたのである。

大輪田泊は瀬戸内海の要港で、瀬戸内海を東に進んだ大型船はここに寄港する可能性が高かった。難波では河川が流出する土砂で、大型船の停泊はムリになりつつあったからだ。

清盛は承安3年(1173)に大輪田泊の修築に着手し、瀬戸内海を運行するすべての運京船の入港を義務づけると、防波堤メンテナンスのための修築料を徴収し、これをテコに日宋交易に乗り出していった。たちまち宋銭が流入、『百練抄』によると治承3年(1179)にはいわゆる「銭の病」が流行したという。

「銭の病」は宋銭流入による物価騰貴であった。だぶついた宋銭を公定するかどうかの議論もおこった。むろん清盛の狙いはそういう貨幣流通問題をおこすというところにはなかった。やはりのことに政権奪取の機をうかがっていた。福原への政権引き寄せを狙っていた。

治承3年(1179)、清盛は後白河院を鳥羽に幽閉してクーデターを敢行した。院政がいったん廃止された。ところがよく知られているように、この暴挙に対抗して、以仁王の平家追討の令旨による頼朝、頼政らの挙兵がおこっていったわけである。

源平の激突は目に見えていた。けれども清盛はその最中においても福原遷都を決行した。まだ福原には内裏などの造営はない。それでも幼い安徳天皇は頼盛の屋敷へ、高倉上皇は清盛の別業へ、後白河法皇は教盛の邸宅にあわただしく入ったのである。そして新都はついに造営されることなく、頼朝の挙兵などの混乱のなか、ふたたび都は京都に還都された。

福原に何があったかは、まだ遺跡の発掘調査の途上なので詳細はわかっていない。平泉のようには遺跡調査が進んでいない。それでも天皇が仮の住まいとした頼盛の邸宅があった楠・荒田町遺跡や、福原のセンターであったろう祇園遺跡や、重衡の住居であった雪御所遺跡などが、それぞれ往時を偲ばせる。

高橋昌明は福原には風水的な好条件があったのではないかと見ている。中国人あるいは高麗人が風水をとりこんだプランを清盛に提案したのではないかというのだ。そのあたりのこと、福原遺跡を含めていまのところまったく明確にはなっていないのだが、しかし高橋は、このあと頼朝が鎌倉に新たな幕府をつくりえたのは、「北の平泉的なるもの」と「西の福原的なるもの」の統合であったのではないかと結論づけるのである。

こういう仮説だ。ぼくには説得力があるように思えた。

わかりやすくいえば、院政の爛熟のさなかの源平争乱期、北に「平泉の都とプレ幕府」が、西に「福原の都とプレ幕府」が相並ぼうとしていたということなのだ。両方ともに風水にもとづき、両方ともに「武の雅び」を謳っていた。けれどもまさにその矢先、頼朝はその北の平泉と西の福原の両方を蹴散らして、新たに鎌倉に幕府を築いたということなのである。

東北の問題は東北でおわりはしないのだ。平家は滅んだが頼朝とともに鎌倉に移り、平泉は義経とともに滅んだけれど、征夷大将軍の名のもとに源氏政権の中にとりこまれていったのだ。3.11以降の東北の本来と将来を考えるには日本の全体を動かしてみるべきなのである。ときに北方世界全体との関連を、ときに東アジアとの関連をさえ……。