父の先見

原書房 2009

編集:成瀬雅人

装幀:佐々木正見

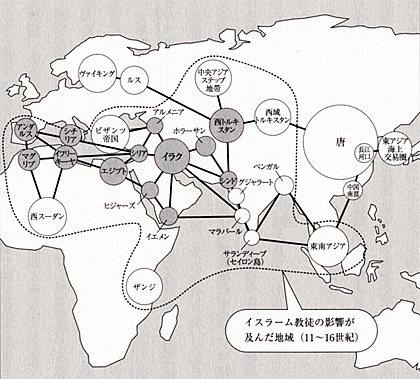

こういう日本人の本を紹介できるのは、ちょっと嬉しい。宮崎正勝は『イスラム・ネットワーク』(講談社選書メチエ)の中で、アッバース朝がユーラシア商業圏というネットワークを形成したところに「世界史の誕生」があるという提案をした。1994年のことだ。

この一冊は、おそらく1992年の岡田英弘(1011夜)の『世界史の誕生』(ちくまライブラリー)に触発され(岡田はもっぱらモンゴル・ネットワークを主役に据えた)、それを受けたかっこうで、イスラーム世界の確立をもって世界史のシナリオを書き書き換える試みだったと思うのだが、一読して、その試みが注目すべきものになっていると見えた。

宮崎は長らく三田高校、九段高校(ぼくの母校である!)、筑波大付属高校などの世界史の先生をして、その後は北海道教育大学教授やNHKの高校世界史講座なども担っていた歴史研究者だが、ぼくにはその炯眼がときに眩いものを発しているように感じられていた。『鄭和の南海大遠征』『ジパング伝説』(中公新書)などの著作もある。

その宮崎が『イスラム・ネットワーク』で、アッバース朝こそは世界史上初めて「ネットワーク帝国」に達したという見方を詳細にあかした。もう16年ほど前の本になるが、いろいろ興味深く読んだものだ。今夜とりあげた『世界史の誕生とイスラーム』はこの延長になる。

750年に成立したアッバース朝は、ムハンマド(マホメット)によって開教されたイスラームが、ウンマ(イスラーム共同体)として社会を構成しうることを証した622年から数えて、120余年後に出現したイスラーム王朝である。1258年にモンゴル帝国のフラグが首都バグダードを侵略するまで、約500年近く続いた。

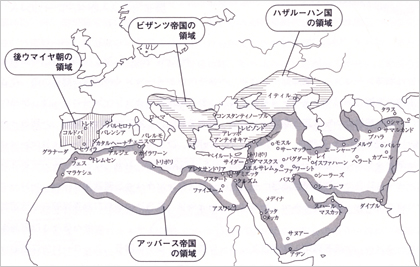

その前の最初のイスラーム王朝だったダマスクス(現シリア)を首都としたウマイヤ朝にくらべて、すぐれてネットワーク的な広がりをもった。ウマイヤ朝が“アラブ帝国”のスタートだったとすれば、アッバース朝は“イスラーム帝国”の誕生だった。

周辺の動向を歴史スケッチしておく。

当時、ヨーロッパの中央部はクローヴィスのメロヴィング朝からカール大帝のカロリング朝を生み出し、ヴェルダン条約をへてフランク王国がカペー朝のフランス、イタリア王国、神聖ローマ帝国に分かれていく時代だった。

それよりちょっと東方のビザンツ帝国(東ローマ帝国)は、建国から200年がたっていた。帝国は初期こそ、ユスティニアヌス帝がササン朝ペルシアと結んだ和平協定によって地中海周辺のゲルマン諸国を抑え、その効果で帝都コンスタンティノープルは輝かしい都市文化を誇っていたのだが、8世紀になるとその勢いが停滞してきた。

イスラーム勢力によって穀倉地帯のエジプトと商業地帯のシリアを奪われ、そこへバルカン半島でのロシアの南下が加わって領土内のスラブ化が進み、やがては帝国を7つの軍管区にわけざるをえなくなり、さしものビザンツ帝国も総じて「西のキリスト教世界の防波堤」の役割を担うだけになりつつあったのだ。

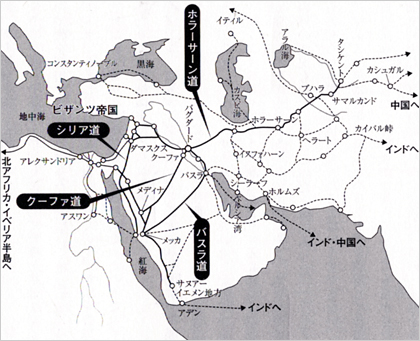

そうしたなか、ひとりアッバース朝だけは新たに造営した円城都市バグダードを首都として、そこから地方都市を結ぶ道路網を4方向にわたってネットワークして、しだいにその勢いを増していた。

ユーフラテス河口に向かうバスラ道、イラン北東部の銀産地のホラーサンやニシャプールや南部のイスファハーンに向かうホラーサン道、メッカ巡礼のためのクーファ道、ダマスクスに向かうシリア道の4方面である。

それらをバリード(駅逓)と多くの民族と部族からなる商人たちがつなぎあい、ヨーロッパ諸国ともビザンツ帝国とも異なる独特の「交易を媒介にした大ネットワーク経済圏」を広げていった。こういうネットワーク型のイスラーム帝国を、アッバース朝は第2代カリフのマンスール、第3代のマフディー、第5代ハルーン・アル・ラシードでその全容をほぼ完成させている。

アッバース朝とは、こんなネットワーク帝国だったのである。バグダードの近くには穀倉地帯サワードが栄え、東アフリカのバンツー系の黒人たちがザンジ(ザンジュ≒奴隷)として潅漑農業にかかわった。

各都市を行き交う商人たちは、羊毛・木綿・亜麻・絹の加工にとりくんで、ガラス製品・タイル製品・石鹸・用紙などとともに多様な商品経済を支えた。

かれらはハッザーン(屯積商人)、ラッカード(行旅商人)、ムジャッヒズ(輸出商人)などとして活躍し、なかにはタージル(大商人)となって大きな富を得る者も少なくなかったが、そこにはいわゆる「ワクフ」(喜捨・寄進)が必ず生きていて、商人の多くがその利益の一部をモスク・病院・孤児院・水飲み場などの費用にあてた。政治的な変動はあっても、その経済力は衰えない。

通貨は、金を主要通貨としたビザンツ・地中海系、銀を主要通貨としたペルシア・イラク・イラン系の両方をたくみに踏襲して、ウマイヤ朝同様に一種の「金銀複本位制」をとった。イスラーム・ネットワークの東では銀貨、西では金貨が流通したのである。そのためヨーロッパ社会ではアッバース朝のディナール金貨やディルハム銀貨が「マンスク」と呼ばれて評判になった。

それ以上に西側社会をおどろかせたのは為替手形(スフタジャ)や持参人払い手形(チャク)だった。商取引上における「信用」という概念は、イスラーム社会こそが西側に広めたものだといえる。

商業と交易と信仰とが広げたアッバース朝のネットワークの発展は、国家が周縁の地方都市と微妙に組み合わさっていたせいである。周縁都市は、西トルキスタンからイラク・シリア・アラビア半島をへたマグリブ(エジプト)・アンダルス(イベリア半島)に至るまで、それぞれ固有の歴史文化をもっていて、その固有文化が新たなイスラーム社会と融合していった。

この融合力は、イスラームのもつ文化寛容性と商業重視主義が大いにあずかった。そのことは9世紀後半のイブン・フルダーズベの『諸道路と諸国の書』にもたっぷり活写されている。

宮崎がアッバース朝による「ネットワーク帝国」の出現をもって「世界史の誕生」だと考えた世界史観は、むろん独創でもなく、孤立した見解でもなかった。

こうした見方は、ジャネット・アブールゴドの『ヨーロッパ覇権以前』(1402夜)、アンドレ・フランクの『リオリエント』(1394夜)、あるいは加藤博(1395夜)の『文明としてのイスラム』(東京大学出版会)などによって、強化され、補完されていった。

また別の視点からは、アンリ・ピレンヌの『ヨーロッパ世界の誕生』(創文社)、ウィリアム・マクニールの『ヴェネツィア:東西ヨーロッパのかなめ』(岩波書店)や『疫病の世界史』(新潮社)、ジャレド・ダイアモンド(1361夜)の『銃・病原菌・鉄』(草思社)などが応援団を繰り出していた。マーシャル・ホジソンがヨーロッパ・中東・インド・極東をまたぐアフロユーラシアを「地域関連史」によって読み解くことを提案したのも、この部類に入る。

これまで人類の歴史は、主として「文明」「民族」「国家」というカテゴリーを枠組みにして記述されてきた。ここに「宗教」「文化」「政治」「経済」が加わることも多いけれど、これらすべてを統合的に組み合わせて語ろうとすると、さまざまな限界が露呈した。

たとえば「文明」で歴史を語ろうとすると、その底辺にどうしても文明遺産としての共通認識をはめこむことになる。これでは世界遺産にとらわれた歴史観になる。「民族」はそもそもが古代ギリシアのエトノスに由来する概念で、都市国家の内部のデモスと対比されたものなのだから、民族の対比や対立を機軸にした比較ばかりをしかねない。

「国家」はきわめてわかりやすい枠組みではあるが、歴史的には19世紀半ば以降の国民国家(ネーション・ステート)を単位にせざるをえないため、歴史の全般にはおよばないことが多い。

これらに対して「宗教」「文化」「政治」「経済」はもう少し個別の歴史の適用には有効なようだけれど、今度はここに、民族や言語の相互のちがい、神話・伝説・伝承の地域をまたいだ広がり、政権のめまぐるしい変化、生産・流通・消費の広域におよぶ出入り、貨幣や通貨の相対関係などが絡んできて、歴史が進むにつれてその様相が一挙に複雑になっていくため、叙述がどんどんと入り乱れる。

そこで、これらの枠組みを生かしつつも、そこにそれなりの「束」と「網」をもって歴史の総覧を掴むには、「ネットワーク論」のようなものを使ってみるといいのではないかというふうになってきた。一定時期の社会経済ネットワークが「世界」という大きさに達したところを研究していこうというのだ。

この場合、ネットワークとしての世界の結節点(ノード)になるのは、その地域やその歴史を代表する「都市」である。

都市はそもそもが政治・宗教・文化・交易・消費活動などの多様なネットワーク集積の上に成立しているものだから、都市の相互のつながりがある程度の規模に達したところに「世界というシステム」と「ネットワークという世界」との関係ができあがると見ればいい。こういう見方だ。

この見方をとれば、そもそも世界史において何が最初の「ネットワークという世界」の出現で、それが「世界というシステム」にあたったのかということが見えてくるはずなのだ。

これまでの西洋史観にもとづく古代中世の世界としては、アッシリア帝国、アレクサンドロスの帝国、ローマ帝国、漢帝国、ササン朝ペルシア帝国、ビザンツ帝国、隋唐帝国、神聖ローマ帝国などが世界史の軸をつくってきたと考えられてきた。

しかし、ブローデル(1363夜)らのアナール派の歴史学が、これに「地中海のネットワーク世界」の重要性を対峙させることで、このような単独の帝国で歴史を見ることを覆した。

ウォーラーステイン(1364夜)はそこをさらに突っ込んで、人類が生み出した社会システムは2種類しかない。それは、他の領域から自立して互酬性と文化的同質性で結ばれる「ミニシステム」と、それを超えていく「世界システム」である。その世界システムは二つに分かれ、複数の文化集団が再分配の経済と統一権力のもとで束ねられる「世界帝国」と、交換経済が支配する「世界経済」になるのだが、後者の世界経済はつねに不安定なため、解体するか、前者の世界帝国に含まれていくか転換されていく。そういうふうに見るべきだという提案をした。

ブローデルやウォーラーステインはこのモデルにもとづき、15世紀のヨーロッパにおいて「分業」と「世界帝国」と「資本主義の原型」が同時に成立したとみなして、ここに最初の世界システム(資本主義世界システム)が誕生しただろうと結論づけたのである。

けれども、ここには大きな欠落もあった。いや、決定的な欠落だった。先行するイスラーム世界とその活発な交易経済圏がすっぽり抜け落ちていたのだ。どうもブローデル=ウォーラーステインのモデルは世界史の全体にあてはまっていないのではないか。西洋中心史観にとどまっているのではないか。そういう声が上がってきた。

ここで俄然浮上してきたのが、ウマイヤ朝に始まってアッバース朝で完成をみた「イスラーム・ネットワーク」とその世界的帝国性というもので、加えていえばその後に連続した「モンゴル・ネットワーク」とモンゴル帝国の世界性だったのである。

とくにイスラーム・ネットワークはその後のティムール帝国、ムガール帝国、オスマン・トルコ帝国にまでその社会的OSが及んでいったことで、いっそう歴史における世界ネットワーク性の「束」と「網」の大きなモデルだということになった。

こうしてアッバース朝こそが「世界史の誕生」を告示していたという見方が新たな脚光を浴びたのである。

しかしながら、8世紀に誕生したアッバース朝が「イスラム・ネットワーク」の開示だったとしても、はたしてそれがそのまま「世界史の誕生」だったかということは、その後の研究や議論のなかでやや早すぎるのではないかとも思われるようになった。ぼくもこれでは早すぎると感じていた。

かくていまでは、そこに「モンゴル・ネットワーク」の高速性と重畳化を加え、アブールゴドやフランクによって提唱された「13世紀半ばに世界史が誕生した」という見方のほうが認められるに至っている。前夜に案内した通りだ。

宮崎もそのように感じたのだろうか、アッバース朝にこだわらない見方で新たにペンを執ったのが、今夜の本書『世界史の誕生とイスラーム』なのである。

さて、以下はぼくの正直な感想になるのだが、『イスラム・ネットワーク』と『世界史の誕生とイスラーム』が一冊の本として興味深いところは、実はアッバース経済圏の基本的な特色に大きな意義を強調したということよりも、むしろアッバース朝の外側諸国や諸民族の経済文化圏のダイナミックな動きを、宮崎流のわかりやすさで活写したところにあった。

きっと宮崎も、そういう「イスラームの内と外」をこそ書きたかったのではないかと思われる。

そこでぼくも、ここはいささか奮発して、その「イスラームの内と外」がどうなっていたのかを、ざっと要約編集しておくことにする。ユーラシアの東西南北に電気火花が走ったような、10角形くらいの出入りを案内することになる。

第1には、ムスリム商人が西域に張り出していったことである。

747年、唐の玄宗の指令によって高句麗出身の高仙芝が西域に遠征した。高仙芝は吐蕃を討ち、その進軍は西トルキスタンに及んだが、ここでズイヤード・サーリ率いるアラブ・イスラーム軍が諸国の遊軍をまきこんで唐の3万の軍隊と戦い、勝利した。

これが有名なタラス河畔の戦い(751)で、このとき中国の製紙術が中央アジアに伝わり、サマルカンドに最初の製紙工場がつくられることはよく知られていようが、これはイスラーム・ネットワークの中に西トルキスタンが組み込まれたことで、内陸アジアの交易ルートの中継点ができたという意味のほうが大きかった。

ちなみに唐のほうは、タラスの戦いの4年後に安禄山が長安を占領し、8年にわたる安史の乱ののち、混乱期が始まることになった。

ここまでは誰も知っている話であろうが、ついで第2に、西トルキスタンのイスラーム化はソグディアナを繁栄させた。

そのソグディアナは、10世紀のアラブ人地理学者ムカッダシーをして「神がつくった最も美しい国」とか「世界の四大楽園」と言わしめたのだけれど、そのソグディアナのソグド人たちが中世シルクロード交易の中心的な担い手となって、さらにはサマルカンドから中国沿岸地方への交易ルート、ペルシア湾からインド洋・南シナ海への交易ルートを活性化させたことが、世界史上の出来事としては大きかった。

アブー・ザイドが851年に書いた『シナ・インド物語』には、内陸アジアに隣接するホラーサン地方の商人がイラク地方で大量の商品を購入してカンフー(広州)に赴いたのだが、あまりに安く宦官たちに買い上げられたので、皇帝に抗議を申し入れたという記事が載っている。この『シナ・インド物語』という本、なんだかおもしろそうなのでさっそく取り寄せた。関西大学出版部の刊行だった。

西域がイスラーム化したことは、この程度の影響でおわったわけではない。

第3に、シルクロード交易がそれなりの取引閾値に達してしまうと、ムスリム商人たちはシル・ダリア(シル川)を越えた草原地帯に入りこみ、そこでカザフスタンの広大な領域の遊牧トルコ系の集団との交易関係を交わらせたということがある。これが1397夜にも紹介したマムルーク貿易となり、アッバース朝に軍事奴隷マムルークをふやすことになった。

第4に、そのトルコ系遊牧民のなかには、西突厥から自立してハザールの王国(ハザル・ハン国)をつくっていた勢力があった。ハザールは7世紀以降、アラブ軍との抗争関係にあったにもかかわらず、9世紀にはイスラームとの共存に切り替わり、アッバース朝とビザンツ帝国との緩衝地帯になった。このことも重要だ。

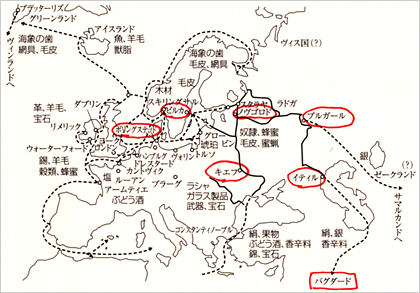

なるほど、なるほど、ここに、ムスリム商人、ユダヤ商人、アルメニア商人、ルス人たちが交じったのである。ハザールの首都イティルには10世紀には約1万人以上のムスリムが居住し、モスクも建てられたらしい。

が、話はそれにとどまらない。

第5には、ハザールは10世紀をすぎるとブルガール人が自立して、ルス人とトルコ系遊牧民ペチュネグ人が侵攻するようになり、965年にはキエフ公国のスヴァトスラフ大公によって拠点攻撃されてすっかり瓦解してしまい、そこにヴォルガ川河畔の新たなブルガール・ハン国が確立されるのだ。

ところが、ムスリム商人たちはこうした変転をものともせず、するするとブルガール・ハンとの交易に乗り換えたため、ついにはそれが引き金になって、ブルガール王アルムシュをしてイスラームに改宗させた。

そこで第6に、バグダードのカリフはブルガールの首都ブルガール(現在のカザン南方)に使節団を派遣して、ブルガールがヴォルガ水系の交易を牛耳ることに手を貸した。これこそ、なるほど、なるほどで、こういうふうにイスラーム・ネットワークは相手国がどんな変転を見せようとも、平気の平座で質的な拡張をしていくのである。

ついでながら、ブルガール人はその後二つに勢力を割って、そのひとつがブルガール・ハンに残り、もうひとつが西に動いて、現在のブルガリアに移住した。それとともにマジャール人が伴動して、これがドナウ川からハンガリー平原に定住していったのだった。

これこそがのちのちに「ジプシー」とか「ジンガロ」と呼ばれる流浪の民の淵源であり(224夜)、また「アシュケナージ」と呼ばれるユダヤ流浪民の淵源だったのである(946夜)。このあたりのこと、ぼくの勝手なおもしろがりようではあるが、とてもスリリングだ。

さあ、こうなると第7にイスラーム商圏はもっと世界大に広がって、ハザンやブルガールを経由する商品には、いよいよ北欧やロシアからもたらされる商品も加わっていくことになった。

そしてそこに、ついにはヴァイキングの交易路が重なって、10世紀の地理学者イブ・ハウカルが書きのこしたように、ヨーロッパが地中海貿易で北欧と結んだ交易力よりも、イスラーム的な北欧から西域におよぶ交易力が断然に勝ることになっていったのである。

ちなみに第8に、ヴァイキングというのはノルウェー人、デーン人、スウェーデン人のそれぞれがいたのだが、なかで経済的に抜きん出ていたのはバルト海の奥にいたスウェーデン・ヴァイキング(ルス人・ルーシー人)で、しかしかれらはその力を西欧に向けるよりも、9世紀から10世紀にかけてのビザンツやイスラームに向けたということが、おもしろい。かれらはその後はキエフ公国の担い手にもなっていく。

それに対して中世西欧社会に出没したヴァイキングは、質素で勇敢なノルウェー・ヴァイキングのほうだったのである。

しかしながら第9に、このような北欧ネットワークとイスラーム・ネットワークの相関関係はまことに複雑で、またさまざまな切り返しもおこっていて、予断ならないものになっていった。

とくにキエフ公国のウラジミール1世がキリスト教に改宗し、ビザンツ皇帝の妹を娶ったことは、このネットワークの一部がビザンツ帝国寄りに引きつけられることになって、ここで銀貨の補給を断たれた北欧経済力がドイツのハルツ山地の銀と結びつくことになったのだけれど、それがやがてはドイツ人がバルト海南岸に進出することと相俟って、ここに「中世ヨーロッパ商圏」が北欧ネットワークを下敷きとしたハンザ同盟へと切り替わることで、ついにはヨーロッパ経済圏の自立を促したのである。

これまた、たいへんスリリングなヨーロッパ経済の、やっとの自立のお話だった。

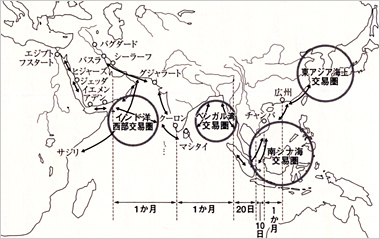

さて一方、第10には、アッバース・ネットワークの伸長が最もいちじるしかったのは、インド洋をめぐる海域だったということである。

インド洋で古代ローマのずっと昔から季節風貿易がおこなわれていたことは、1世紀ころのエジプトで書かれた『エリュトゥラー航海記』にもあきらかで、そこには、胡椒の産地マラバール海岸がリミュケーとして、セイロン島がパライシンドゥとして、マレー半島がクリュセー島として、記載されている。

そこへ、バスラ、ウブッラ、シーラーフ、スハールが加わって「海のイスラーム」が広がっていった。それらはつまりは「シンドバードの海」だったのである。イブン・アル・ファーキンが902年に著した『各国史』には、アブダラー・イブン・アミルの言葉として、次のようにある。

「世界は鳥の頭、両翼、胸、尾っぽに準(なぞな)えられる。頭の部分が中国で、その背後にワクワク(倭国・日本?)があり、右翼はインドで大海に臨み、左翼はハザール、胸部はメッカ、シリア、イラク、エジプトで、尾っぽがマグリブ(北アフリカ)なのである」。

この表現、たいへんおもしろい。イスラーム世界鳥がばかでかい。このなかでバスラやシーラーフが中国向けの航路の中心都市になっていったのである。こうしてアッバース・ネットワークはインド洋と広州を結んで、南アジアと東アジアにカウリと呼ばれた子安貝を、貨幣の代用品としてばらまいていったのだ。

次に第11に、インド洋と広州が結ばれたということは、途中の「海のイスラーム」が「イスラームの多島海」となり、そこにセイロン島(セレンディップ王国)、モルジブ諸島、マラッカ海峡、カラ島、カリマンタン、ジャワ、スマトラなどがそれぞれ一大交易ターミナルとなって、世界中に香辛料のブームをもたらすことになっていったということだ。

バグダード生まれの地理学者で大旅行家でもあったマスウーディー(896~956)の『黄金の牧場』は、そうしたことを得意げに、生き生きと描写する。イスラームにとっては海も牧場だったのである。

かくて第12に、「海のイスラーム」は東南アジアと中国を港湾都市ネットワーク状に変容させていった。

サンフー(ベトナム南部のチャンパ)、ルーキーン(現在のハノイ)、広州は、それぞれ海の浮橋のようにつながり、それがそのまま洪州(現在の南昌)や揚州に伸びていったのである。それは逆からいえば中国の賈人たちが東南アジアを媒介にイスラーム・ネットワークを果敢に活用していったということだった。

さらに興味深いのは、このネットワークに新羅僧や日本僧までもが乗っかっていったということだ。本書は新羅の慧超の『往天竺国伝』や淡海三船の『唐大和上東征伝』や円仁の『入唐求法巡礼行記』を駆使して、そうした極東における「世界史の誕生」にまでふれている。

ざっとこんなぐあいに、宮崎はユーラシア全域をイスラーム・カーソルで縦横無尽に辿っていったのである。それを追っかけてみることは、ぼくにはけっこう痛快な読中感だった。そのころ湾岸戦争に腹をたてていたぼくは、このイスラーム・カーソルでユーラシアの時間をさかのぼれたことが溜飲を下げる効果をもっていたのでもあったろう。

ことほどさように、宮崎の本は、読みようによってはいろいろ見のがせないものだったのだ。ということで、読者諸君にはできるだけ早くに宮崎本を読むことを勧めたいのだが、でも「イスラームではまだなじめない」というのなら、それでは以下に、ちょっとだけ“おまけ”をつけておく。

実は宮崎正勝には、『早わかり世界史』『早わかり東洋史』『早わかり世界近現代史』(日本実業出版社)といった、一般向けの図解式歴史入門書が何冊かある。

いずれもダブルページ(見開き)で歴史の大項目を手際よく解説して、そこに図式・模式のたぐいを添付するというものなので、作り方・書き方によってはかなり杜撰になるきらいがあるはずなのだが、宮崎のものはそうではない。この手のものではなかなか秀逸なのだ。

たとえば『早わかり世界史』の構成は次のようになっている。これなら世界史の有効なスキームとなって、きっと諸君のアタマを刺戟してくれることだろう。

(0)農業革命と都市革命(アフリカと人類、気温上昇と農業、治安・信仰・交易と都市の出現)

第1章‥最初に生まれた四つの世界

(1)西アジア世界の誕生(創世記の物語、古代バビロニアと古代エジプト、ユダヤ教、ペルシア帝国、パルティア)

(2)地中海世界の誕生(アテネとスパルタ、ペルシア戦争、ヘレニズム、ローマ帝国、キリスト教の変遷)

(3)インド世界と東南アジア(インダス文明、ヒンドゥ教、仏教成立、インド諸王朝、海の道と東南アジア)

(4)東アジア世界の誕生(黄河文明、春秋戦国と諸子百家、秦帝国、漢帝国、シルクロード、朝鮮と日本、ユーラシアの民族)

第2章‥一体化するユーラシア世界

(5)変動する東アジア(三国志から五湖十六国へ、南北朝と隋、中国仏教と道教、唐帝国とネットワーク、宋と北方民族)

(6)西ヨーロッパの誕生(ゲルマン民族の移動、ローマ分裂、フランク王国、ヴァイキング、ビザンツ帝国、十字軍、百年戦争)

(7)遊牧民が活躍する時代(イスラムの成立、コーラン、アッバース朝、イスラム商業圏、トルコ人の台頭、モンゴル帝国の登場)

(8)再編されるユーラシア世界(モンゴル・ネットワーク、明帝国、清帝国、東南アジアのイスラム化、ムガール、オスマン帝国)

第3章‥大航海時代と膨張するヨーロッパ

(9)変わっていくヨーロッパ(ルネサンス、大航海時代、アメリカ大陸の変容、宗教革命、オランダ商業、ピューリタン革命、イギリスの台頭、国家システムの変質、プロイセン・ロシア・ポーランド、西欧諸国の植民地活動)

第4章‥ヨーロッパによる世界制覇の時代

(10)国民国家の出現(産業革命、フランス革命、ナポレオン時代、ウィーン体制、七月革命・二月革命、チャーティスト運動と選挙法、ヴィクトリア時代、ロシアの南下、イタリアとドイツの統一)

(11)アメリカの自立(植民地から独立へ、合衆国と西部開発、南北戦争、ラテンアルリカ諸国の独立)

(12)広がっていくヨーロッパ(オスマン帝国と列強、インドを土台にするイギリス、アヘン戦争、太平天国とアロー戦争、尊王と攘夷、洋務運動と明治維新、日清戦争、帝国主義とアフリカ分割、アメリカの太平洋進出、日露戦争、清朝滅亡)

第5章‥二つの世界大戦で没落する西欧

(13)第一次世界大戦とヨーロッパ(第一次世界大戦、ロシア革命とソ連の成立、ヴェルサイユ体制、ワシントン体制、トルコとインドの民族運動、中国とアジアの民族運動)

(14)第二次世界大戦と世界の変貌(世界恐慌、ヴェルサイユ体制の崩壊、ナチス、日中戦争、第二次世界大戦、国際連合、IMF体制とドル、冷戦の展開、朝鮮戦争、中東戦争)

第6章‥地球化革命の時代

(15)急変する人類社会(アジア・アフリカと第三世界、中華人民共和国、南北問題と格差、石油危機とグローバル経済、冷戦の終結、エスニシティと国際紛争、地域統合と広域経済圏、環境危機)

こんなぐあいだ。この構成でいえば、第2章の(7)(8)が「ネッワーク帝国≒世界史の誕生」にあたる。従来の西洋中心史観では第3章の(9)のところに今日にいたる資本主義世界の基盤があって、その視点ですべての世界史が説明されていたわけだった。

なお本書では、以上の流れを思い切って集約をして、次のような7段階の世界史にする可能性も示唆していた。これまた、今後の何かの参考としてほしい。では、諸君、一人一人がマルコ・ポーロになりなさい。みんなで円仁になりなさい。

1・農業革命(約1万年前)

2・都市革命と河川文明の誕生(約5000年前)

3・世界帝国の形成(2500年前から2000年前)

4・ユーラシア規模の帝国の形成(8世紀から14世紀)

第一次 アッバース帝国

第二次 モンゴル帝国

5・大航海時代(大西洋世界における資本主義の誕生)

6・産業革命・交通革命(国民国家体制への移行)

7・情報革命・ハイテク革命(グローバリゼーションの進行)