イスラームの歴史

共同通信社 2005

John L. Esposito

The Oxford History of Islam 1999

[訳]坂井定雄[監訳]・小田切勝子

編集:木村剛久

装幀:杉浦康平・佐藤篤司

今年も本気・本座・本談・本番のささやかな連打です。

『危ない言葉』『切ない言葉』は読んだ?

松丸本舗の「本の福袋」は買った?

年頭の千夜千冊は約束どおりの、

去年末から続いたイスラーム世界への高速巡礼です。

ティムール帝国、ムガール帝国、オスマン帝国の興亡と、

サファヴィー朝とスーフィズムの流れと、

マラッカ海峡を越えたナラジア・イスラームの一端を、

慌ただしくミニ巡りしますが、これはまだ

ちょっとした準備スクワットだと思ってください。

本賀新年。今年もぼくの1年は「本を賀する」という日々になります。正確には「本に資する」というべきだけれど、それにしても、こんなにも本を相手に日々格闘するとは思いませんでした。

理由は明白。このところどんどん“世相と思想と技相”が本を囲い込み、本を追い込み始めたからですね。一言でいって、世相はフラット、思想はゼロ年代、技相は検索主義ばかり。

けれども、ここで本が逃げてはいけない。後ろを見せてはいけない。本だって“本気”で闘わなければ、まずいでしょう。ぼくとしても奥の手を繰り出してでも、時代は“本番”だと言わしめたい。

で、松丸本舗では早々に、正月2日から7日まで「本の福袋」を供することにしたわけです。福原義春・コシノジュンコ・森村泰昌・やくしまるえつこ・美輪明宏・鴻巣友季子・ヤマモトヨウジ・長谷川眞理子・ヴィヴィアン佐藤・しりあがり寿・前田日明・松本健一さんたち、総勢20人以上のゲストに頼みこんで(ぼくも加わって)、それぞれ数冊の本とお年玉とをブックギフトとして特別に用意してもらって袋詰めにしたんですね。

2日の朝の開店2時間でどんどこ捌(は)けました。ありがたい「本の初荷」となりました。来店のみなさんに感謝、準備に奔走してくれた和泉PMらのスタッフに感謝。佐伯亮介のデザインもどんどこ冴えた。ともあれ今年も「兎の如くに読走し、亀の如くに読坐する」でありたいものです。これ、松丸本舗の新年の標語です。

内容はいずれも数点の限定商品。

もちろん「千夜千冊」も“本番”が続きます。そろそろ1400冊目にさしかかる。一夜をこんなに長めに書いていていて、自分の残り時間にまにあうかとも思ったりもするのですが、まだしばらくはこの調子を守るしかないでしょう(そのうちスピードもスタイルも変えるつもり)。

というわけで、やっと今夜の「千夜千冊」の話ですが、前夜があんなふうに尻切れとんぼ歴史になったので、今夜は前夜からタスキを受けた「本の駅伝」です(箱根駅伝はワセダだったね)。本で駅伝というのも、まあ連環篇にふさわしいといえば、ふさわしい。

では、さっそくに入るけれど、今夜はいろいろ案じたすえにジョン・エスポジットが構成編集したオックスフォード版『イスラームの歴史』全3巻を掲げることにした。9・11直前に刊行されたものだが、序文にはイスラーム世界と欧米世界の軋みがそれなりに言及されている。

とはいえこの本は中身は平たい歴史文化寄りのものなので、どのようにも案内可能になっている。とくにオールカラーの図版や写真が説得力があるので、以下、図版・写真はできるだけ挿入したい。目での理解も楽しまれたい。

それよりなにより本書は正月にぴったりの杉浦康平のブックデザインなのだ。カバーはむろん、1巻ずつの本表紙や見返しがそれぞれイスラミック・バラエティになっていて、扉・章扉・本文組はモスクっぽい。図版のキャプションにして、左右の石積みなのである。

本表紙が3巻とも異なるイスラミック・ヴァージョンになっている。

また、今夜も前夜に続いて本書だけではなく、前夜にあげた書籍とともに多くの本を参照することにした。いくつかはそこから図版を借りた。

バーナード・ルイス『イスラーム世界の二千年』(草思社)、ルーズヴェンとナンジーの大型本『イスラーム歴史文化地図』(悠書館)、宮崎正勝『世界史の誕生とイスラーム』(原書房)、小滝透『宗教史地図イスラーム教』(朱鷺書房)、小杉泰・江川ひかり『イスラーム』(新曜社)、堀内勝『砂漠の文化・アラブ遊牧民の世界』(教育社)、護雅夫『草原とオアシスの人々』(三省堂)、ジャネット・アブルゴドの話題本『ヨーロッパ覇権以前』上下(岩波書店)、杉山正明『大モンゴルの世界』(角川選書)、鈴木董『オスマン帝国』(講談社現代新書)、河野淳『ハプスブルクとオスマン帝国』(講談社選書メチエ)、山内昌之『イスラームと国際政治』『民族と国家』(岩波新書)、大塚和夫『イスラーム主義とは何か』(岩波新書)。

それから、井筒俊彦『イスラーム思想史』『イスラーム文化』(岩波書店)、オリヴァー・リーマン『イスラム哲学への扉』(ちくま学芸文庫)、青柳かおる『イスラームの世界観』(明石書店)、嶋本隆光『シーア派イスラーム』(京都大学学術出版会)、R・A・ニコルソン『イスラムの神秘主義』(平凡社ライブラリー)、シャイフ・ハレード・ベントゥネス『スーフィズムとイスラムの心』(岩波書店)、横田貴之『原理主義の潮流』(山川出版社)、桜井啓子『日本のムスリム社会』(ちくま新書)、などなどだ。

なお通史的な入門なら、前夜に紹介した佐藤次高・鈴木董・坂本勉が編集著作した『新書イスラームの世界史』(講談社現代新書)か、後藤明の『イスラーム世界の歴史』(放送大学出版局)が視点多様でいいのではないかと思う。事典ものは2002年刊行の『岩波イスラーム辞典』(岩波書店)がうんといい。

さて前夜は、モンゴル帝国がもたらしたイスラームの世界史的広がりまでを管見した。話はこのあとからのことになる。

さしものモンゴル帝国にも、14世紀の中頃になるとユーラシア各地でヒビ割れが生じてきた。とくにモンゴル発祥の本拠地たるべき中央アジアのチャガタイ・ウルスが1340年代に東西に分裂し、西半分ではチンギス・ハーンの子孫による支配が途絶え、遊牧諸勢力の突つきあいになった。チャガタイ・ウルスは東西トルキスタンを中心にチンギス・ハーンの次子が治めた領土で、ウルスはモンゴル語の「国」という意味である。

このモンゴル衰退期に頭角をあらわしたのがティムール(帖木児)という男だった。モンゴル貴族の後裔の軍人で、むろんムスリムで、トルコ語やペルシア語を自在に操った。ティムールは1370年に即位するとマー・ワラー・アンナフルを中心に、アフガニスタン・イラン・イラクにまたがる大帝国を建設していった。ティムール帝国の登場だ。

パミール以東の中央アジアや北方草原地帯もティムールの宗主権を認めたので、モンゴル帝国時代の3王家(チャガタイ・フレグ・ジョチの3王家)の支配圏がすっぽりティムールの手に落ちたのである。拡張はそれだけにとどまらなかった。シリアのダマスクスに進撃してマムルーク軍を破ると、1402年には日の出の勢いのオスマン軍をアンカラ郊外に粉砕した。

これで西方イスラームに見切りをつけたティムールは、一転、いよいよ念願の大元ウルス(元王朝)の復活をめざして、明の支配する中国への遠征を計画する。その途次の1405年、シル川流域の町オトラルであっけなく没した。

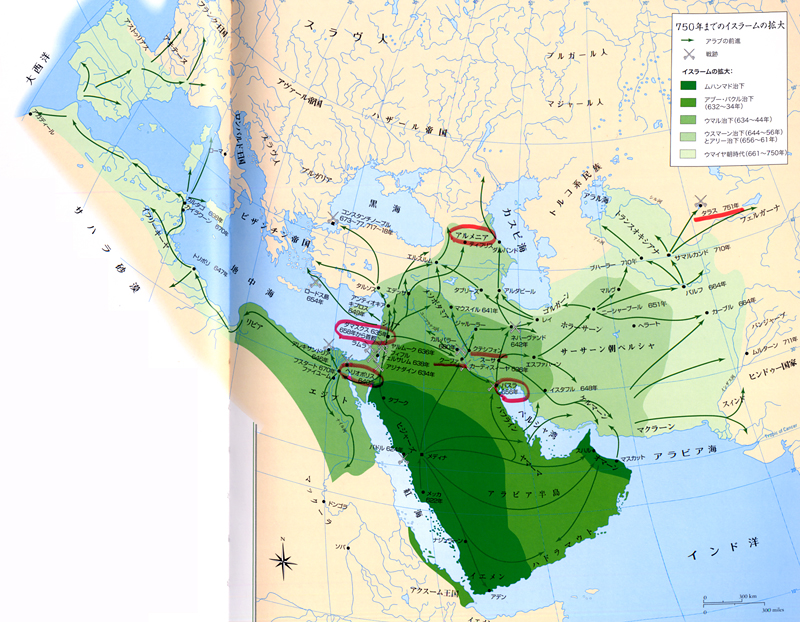

750年までのイスラーム世界の拡大

(クリックで拡大)

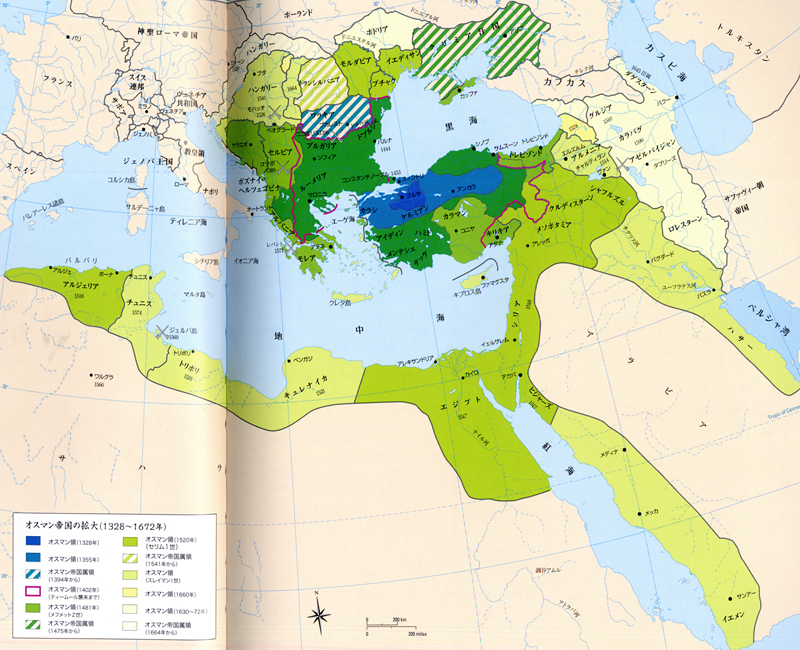

オスマン帝国の拡大を示す歴史地図(1328~1672)

(クリックで拡大)

ティムール帝国の短期的成功の秘訣は、遊牧的軍事力とオアシス定住民の経済力をハイブリッドにしたことにある。

ティムール自身はつねに郊外の庭園に天幕をはって暮らすことを好んだ変わり者のようだが、イスラームの都市性にはすこぶる好意的で、サマルカンドをイスラーム世界のセンターキャピタルとすることにも熱心だった。

ティムールの子のシャー・ルフもこの方針を踏襲した。長男のウルグ・ベクをサマルカンド太守とし、サマルカンドとヘラート(アフガニスタン)を極めて華やかな人工都市に仕上げていった。モスク、マドラサ(学院)、霊廟、ハーンガーフ(公共施設)、ハンマーム(公衆浴場)、バーグ(宮殿庭園)が次々に造営され、宮廷には当代一流の画家や書家が綺羅星のごとく集まった。アーティストたちはミニアチュールをよくし、カムラ(アラブ・ペン)をアクロバティックに操ったナスターリック書体でそれらをみごとに飾りあげている。

学芸にも力を入れた。4代君主のウルグ・ベクがサマルカンドに天文台を建設して、みずから天体観測をしたこと、その観測にもとづいてキュレゲン天文表を編纂したことは、稲垣足穂(879夜)の『黄漠奇聞』の題材にもなっている。ぼくが若いころに夢中になった作品だ。ベグの学芸はペルシア語にもアラビア語にもトルコ語にもなって、広くイスラーム社会に知れ渡っていった。

文芸でも、ヘラートのスルタン・フセイン、宰相のアリー・シール・ナヴァイーの時代にジャーミーが出て、近世ペルシア文学を完成水準に仕上げた。このとき文章語として確立されたのがチャガタイ・トルコ語だった。

ティムール帝国のあと、イスラーム世界を覆ったのは前夜にちょっと案内しておいたオスマン帝国である。西のモロッコと東のイランを除いて、ほとんどのイスラームの心臓部を支配した超大国で、しかも650年にわたる長寿を誇るとともに(1922年まで存続)、つねにヨーロッパ社会に脅威を与えつづけた。

とくにハプスブルグ家との数百年にわたった歴史的抗争は、近世近代の東西にまたがる世界史の最大の出来事である。また、フェリペ2世と1580年に結んだ休戦協定は、いまなお地中海キリスト教圏とイスラーム圏との“世界境界”になっている。

オスマンの原郷はアナトリアだった。そこはかつてはビザンティン帝国の片隅で、そのあとルーム・セルジューク朝が十字軍の来襲に耐えて、首都コンヤなどの都市にメスジット(モスク)が立ち並びムスリム・トルコ文化が華やいだところだった。

そこへ13世紀半ばにモンゴル軍が侵入し、その後は群雄割拠が続いたのだが、そのひとつの軍事集団(ガーズィー)から指導者オスマン・ベイに導かれた動的結社が力をため、立ち上がっていった。オスマンはバルカン半島に入り、ついにビザンツ領に攻め入った。これを1324年に2代オルハンが、さらに1360年にはムラト1世が継ぐと、プルサやアドリアノープルを拠点に、しだいにその勢力を東西に広げていった。

こうして、ムラトの子で「電光」の異名をとった4代君主(スルタン)バヤズィット1世のときにはアナトリアとバルカンの全土がほぼオスマン朝の手に落ちた。

その強さは君主直属の軍団組織(カプクル軍団)にある。歩兵のイェニチェリ(新軍)はことに有名で、そのころ普及しはじめた鉄砲を使い、のちには領内のキリスト教徒の子弟を組みこむ少年徴集(デヴシルメ)すら、子供たちから憧れられた。そこにはメフテルと呼ばれた軍楽隊の整備もあって、これはのちのヨーロッパの軍楽隊に影響をもたらしたほどで、われわれにも「トルコ行進曲」がおなじみである。ズルム(オーボエっぽい管楽器)とダウル(ドラムに似た打楽器)がなんともいえない。

もっともオスマンの拡張には紆余曲折もあった。バヤズィットは1391年から4度にわたってコンスタンティノープルを包囲するのだが、失敗している。さらにさきほど書いたように中央アジアの英雄ティムールとも一戦を交え撃退され、オスマン朝はいったんは分裂の危機に立った。

オスマンが再統一されるのはバヤズィットの子のメフメト1世とその子の6代ムラト2世の時期で、ここでなんとか失地回復をすると、次の7代メフメト2世のときに一気に飛躍する。

飛躍のきっかけは、世界史的にも大事件であったのだが、1453年に積年のコンスタンティノープル包囲を10万の大軍で了え、これを一挙に陥落させたことだった。三重の城壁で守られた都はハンガリー人ウルバンから提供された巨砲によって砲撃を受け、乱戦のなか最後のビザンツ皇帝コンスタンティヌス11世は行方不明、ここに千年以上続いたビザンティン帝国(東ローマ帝国)が滅亡した。

メフメト2世は本拠をエディルネからコンスタンティノープルに移し、アヤ・ソフィア大聖堂などを次々にモスクに改築し、街区(マハッレ)を整え、ティムール帝国同様、マドラサ、ハンマーム、救貧休職施設(イマーレット)などを造営して、帝都を「イスタンブール」と改称した。「飛んでイスタンブール」の歴史はここから始まる。

メフメト2世の帝国拡張戦略はみごとであった。荒廃しきっていたビザンツ領土を回復させるため、まず各地からの移住を奨励すると、都市には旧ビザンツの臣民の安全を保障して組み込ませた。宗教政策においてもムスリム、ギリシア正教徒、アルメニア教会派、ユダヤ教徒を巧みにミレット(宗教共同体)に分けて共存共栄させた。イスラーム得意のズィンミー制(保護制度)がうまく機能していったのだ。

領土はべらぼうに広い。ペロボネソス半島、アルバニア、黒海地域、アナトリア、バルカン全土を掌中にすると、これでオスマン帝国は西欧キリスト教世界と対峙しうるイスラーム最大の版図と勢力をもつことになった。

この勢いはメフメト2世が49歳で急逝したため、次のバヤズィット2世、1512年にはその子の9代セリム1世に継がれ、残る課題は北イラン地域のサファヴィー朝とエジプト・シリア地域のマムルーク朝をどう支配してしまうかということに移っていく。

なかでサファヴィー朝が見逃せない。このことを書いておかなくてはいけない。「スーフィー」(神秘)と「マフディー」(救世主)の思想が横溢していたのだ。オスマン帝国のその後の強大化をスケッチする前に、その話をちょっとだけしておく。

どんな宗教にも神秘主義の色彩がともなっている。イスラームの神秘主義的傾向を代表するのはスーフィズムだった。

もともと9~11世紀頃の禁欲的な修行者(ズィクル)の言動や動向を「スーフィー」と呼んでいた。スーフィーは「羊毛」のことで、貧者の衣服をあらわしていた。やがて女性スーフィーのラービアらが登場して、神ーの愛や神と人の合一が強調されるようになると、ここに霊魂論・修行論・哲学・アリストテレス主義・新プラトン主義などが渾然と加わって、独特の神秘哲学あるいは神秘宗教になっていった。それが「スーフィズム」(アラビア語ではタサウウフ)だ。

一般にはイスラーム神秘主義というふうに一括されるけれど、禁欲(ズフド)をともなうその内実は多様で、かつ深い。

すでに何度も述べてきたようにイスラーム社会はシャリーア(イスラーム法)を根本とする。それが正統である。このようなイスラーム社会にとっては、最初はスーフィズムは危険なものだったので異端とみなされ、ウラマー(知識人→法学者)たちはこれを批判した。

しかし、イスラーム神学の“中興の祖”となったアブー・ハーミド・アル・ガザーリー(1058~1111)は、ニザーミーヤ学院の教授として多数派のスンニー派(スンナ派)の最高権威の地位にありながら、「疑いのない知」とは何かを問うて懐疑主義に陥り、真理を求めて10年にわたって各地を放浪するうちに、真理(ハキーカ)はスーフィー的な直接体験(ファナー)にこそよらなければならないと悟り、『誤謬よりの救済』などを著わし、以降、神学にスーフィズムをとりいれるようになった。

ガザーリーの深い思索と敢断が始まる前、イスラーム思想はイスラミック・ギリシアというか、グリーク・イスラームというか、アル・キンディー、ファラービー、イブン・スィーナー、イブン・ルシュドらによって、イスラーム哲学とアリストテレス哲学との融合が試みられていたのである。詳しいことは省くけれど、ぼくが70年代に井筒俊彦さんの著作に耽ったのはこのあたりの哲学問題だった。ガザーリーはこのような立場を批判した。

こうしてガザーリーによってウラマーとスーフィーは宥和し、これがきっかけでスーフィズムは13世紀までにはイスラーム社会の全域に普及していった。スフィーたちはハーンカー(会合・礼拝・教育の施設)に居住あるいは参集すると、それとともに、これは当然のなりゆきだが、さらに徹底したスーフィズムを追求するスーフィー教団をつくっていった。これが「ターリカ」である。ターリカは「道」のことをいう。

マーハーンのシャイフ・ニーマトゥッラー・ヴァリー(1431没)の廟。

もうひとつ、スーフィズムがもたらしたものがあった。それは「マフディー」を求める思想だ。これは救世主(メシア)の思想である。マフディーは「神意によって正しく導かれたもの」を意味する。

イスラームのメシア思想は、預言者ムハンマド(マホメット)を伝承としていくという立場そのものの中にある。ムハンマドは「終末が近づいたときには、自分の子孫からある人物が出現してあらゆる悪と不正を駆逐する」と述べていた。この言葉は『クルアーン』になく『ハディース』に残る。このムハンマドの末裔が指導者としてのマフディーと表現される。

10~12世紀のマグリブ(北アフリカ)では、マフディー出現の噂が流布し、ファティーマ朝の初代カリフのアブドゥッラーがマフディーを自称した。ほかにもマフディーを名のる人物があらわれた。

しかし、メシア思想を本格的に組み立てたのはスーフィズムだったのである。マフディーは「完全なるスーフィー」とあらわされるようになったのだ。

この思想はつづいて「十二イマーム派」に採り入れられて、今日なおシーア派の中心思想の一角を占めている。シーア派の90パーセントが十二イマーム派で、今日、イラン・イラク・アフガニスタン・レバノン・インド・パキスタンに多い。なかでも現代イランではシーア派の宗教権威が最高指導者に君臨し、大統領も十二イマーム派の男性に限られている。

十二イマーム派についてはいろいろ語るべきことが多いのだが、それはいまは省略して基本のところだけを言うと、その特色は「イマーム」という「位」の去来動向にあった。

イマームは一般ムスリムにとっては自分たちの地区の「導師」を意味するにすぎない。しかし歴史的にも思想的にもイマームの問題は予断をゆるさないものを秘めている。とくに十二イマーム派にとっては、イマームはムハンマドの娘ファーティマとアリーの子孫でなければならず、それゆえ「全知」であって「不可謬」なのである。

シーア派も正しい知識はイマームのみによって得られるとみなし、全ムスリムはイマームに従わなければならないと考えた。これはスンニー派のイジュマー(共同体主義)と対立した。長きにわたるスンニーとシーアの対立はこのあたりからも始まっていた。

このようなイマームの見方が出てきたのは、歴史的には 874年に11代イマームのハサン・アルアスカリーが没したとき、まだ幼かった12代イマームのムハンマドが姿を消した出来事に関連する。12代イマームは“異次元”に隠れたとされ、これが“お隠れ”(ガイバ)と解釈されたのだ。

12代イマームは874年に小ガイバに入り、そのときはまだイマームと交信できる4人の側近がいたが、941年に最後の側近が亡くなると、その後は現在まで大ガイバの時代に入った。しかし実はイマームは死んではおらず、いつか必ず帰ってきて、救世主マフディーとして再望する。

そう、解釈されたのである。ガイバとはなんとも神秘的なお籠もりディメンションを演出したものだが、このような見方をとったのが十二イマーム派だったのだ。

話がちょっと長くなったけれど、何を説明したかったかというと、サファヴィー朝は、以上のスーフィズムとマフディー=イマーム思想を前提とした十二イマーム派の信仰を“国教”とした王朝だったということなのである。

そもそもサファヴィー朝の原型が、神秘主義者シャイフ・サフィーユッディーン(1252~1334)によってイラン北西部のアルダビールに創立されたサファヴィー教団というスーフィー教団だったのである。だから15世紀にはこの教団の指導者は信徒のシャー(王)とも「隠れイマーム」ともみなされた。サファヴィー朝はこのような教団の力を背景に確立されたのだった。

実際のサファヴィー朝は1500年に着位したイスマイール1世によって栄える。首都は最初はタブリーズで、ティムール朝のヘラートの画家たちが移され、工房や写本図書館が充実し、かの『シャー・ナーメ』(王書)が著作編集された。その後、アッバース1世によって新たにイスファハーンに首都が建設されると、ここがイラン文化の中心になった。

サファヴィー朝では、国教として十二イマームのシーア派が尊重されるとともに、イスファハーン中心の学芸においても充実した。ミール・ダーマードやムッラー・サドラーはスフラワルディの神秘思想とイブン・アラビーの哲学と新プラトン主義を結びつける独自の学風を展開した。イスファハーンの全貌こそ、サファヴィー朝の最後の作品であった。

スフラワルディには、シハーブッディーン・スフラワルディと叔父のアブドゥルカーヒル・スフラワルディと、照明学派(イシュラーク)のシャイフルイシュラーク・スフラワルディがいるけれど、照明学派のスフラワルディ(1145〜1234)については『遊学』(中公文庫)を読んでみてほしい。35年前のぼくの拙(つたな)い文章だ。

タフマースプ1世のために作られた『シャー・ナーメ』

これは西側のアリー・カープー(至高の門)。

ということで、ここでやっと話を戻すけれど、このサファヴィー朝の栄光に業を煮やしたのがオスマン朝のセリム1世だったのだ。

そこで1514年、セリム1世はサファヴィー朝遠征を企て、チャルディラーンの戦いをおこした。この大会戦は、その後のイスラーム世界においていかにオスマンの力が圧倒的で、東方イスラーム社会も西洋キリスト教社会も、これにはとうてい敵わないことを知らしめたものだった。つまりサファヴィー朝との激突がオスマンをしてオスマンたらしめたのである。

これで勢いづいたセリム1世は、このあとシリア北部とカイロ東北部で二度にわたってマムルーク軍を破り(マムルーク朝滅亡)、これによってオスマン朝はエジプト・シリアのほうを領土にすることになる。

セリム1世を継いだのがスレイマン1世である。10代スルタンであり、カリフであった。スレイマン大帝と呼ばれる。

スレイマン大帝の時代、オスマン朝はアナトリア、バルカン、エジプト、シリア、アラビア半島、ハンガリー、イラク、イエメン、リビア、アルジェリアを治めて、大オスマン帝国となった。ベオグラードを落とし、ロードス島ではヨハネ騎士団を駆逐した。地中海世界のほぼ4分の3をオスマン帝国の領土とした。

とくに1529年に大軍がウィーンを何度か包囲したときは、ヨーロッパ全体が震撼となった。以降、オスマン帝国はハプスブルク帝国との宿命の歴史的対決関係に入っていく。

オスマンの力はトルコ行進曲を響かせた陸の制覇力だけではない。スレイマン大帝は大艦隊をインド洋にも送った。ヨーロッパはこの「海のオスマン」にも驚いた。なぜなら1497年にヴァスコ・ダ・ガマの喜望峰まわりの航路が発見されて以来、ポルトガルをはじめヨーロッパ社会は植民地開拓に乗り出して、てっきり「ムスリムの海」を分断したと思っていたからだ。ところがどっこい、そうではなかったのである。

スレイマンの軍隊は、名にし負うイェニチェリ歩兵軍団に六連隊衆と呼ばれた騎兵軍団を加えたカプクル軍団を中心に、そこへさまざまな補助軍団を出入りさせ、その上に君主直属の常備軍と、大帝の専制を水ももらさず強化する官邸奴隷集団が管轄しているというもの、すべて俸給制の精強兵力システムになっていた。

そのオスマン帝国を経済的に支えていたのは遠隔交易と農業生産である。この収益を一括した徴税権で押さえ、地域ごとの租税は地域統括官たちにローカリティをいかした法令集(カヌーン・ナーメ)を随時編集して、できるかぎり自治力をもって対応させた。農地は徴税官(エミン)の管轄である。

オスマン帝国を大帝国たらしめていったのは、こうした軍事力や専制力ばかりではなかった。それならモンゴル帝国もティムール帝国ももっていた。その地域ネットワークのしくみこそがこの大帝国を長期化させた。交通要所にはデルベント(関所)、道路沿いにはキャラバン・サライ(隊商宿)、町の中にはマドラサ(イスラーム学院)を中心に、大小のバザール(野外市場)とハーン(ビジネス取引所)を設置して、たえず経済社会のアクチベイトを欠かさなかったことである。イスタンブールのマドラサ「スレイマニエ」は4つの神学校と医学校と伝承研究院を備えた帝国最大の複合学院である。

日本ではあまり知られていないが、文化力も申し分ない。建築では巨匠ミマール・シナンが、絵画ではニギャーリーヤやマトラクチュ・ユースフが活躍し、文芸では古典定型詩(ディーヴァン)にトルコ語を完成させたバーキーや書簡作法(インシャー)の規範をつくったアフメット・ベイなどがそれぞれ登場して、スレイマン大帝文化を飾った。絶頂期だった。

ヨーロッパ諸国の指導者に対峙する

威厳を意図的に描いた。

4つの神学校と医学校と伝承研究院が組合わさっていた。

1566年、スレイマン大帝が71歳で死んだ。13回目のハンガリー親征の陣中での死だった。

次のセリム2世も大帝の意志を継ぎ、東地中海に残ったヴェネツィアの拠点のキプロス征服に向かった。しかし大帝とはその迅速力がちがったのであろうか、この遠征にはヨーロッパ・キリスト教社会がすばやく反応し、ローマ教皇とハプスブルク家の神聖ローマ皇帝が提携し、キリスト教連合艦隊を結成し、1571年にキプロスがオスマンの手に落ちたあと、レパントでオスマン艦隊を破った。これがいわゆるレパントの海戦である。

レパントの海戦における西側の勝利は、その後も西洋の東洋に対する過剰な自信の要となるのだが、またヨーロッパの教科書には「このとき以来、メフメト2世とスレイマン大帝によってさしもの栄華を誇ったオスマン帝国もついに衰退していきました」と書かれているのだが、実際はそうではなかった。

セリム2世の後のムラト3世やメフメト3世がスルタンになった時代は、たしかに内憂外患の時代にはなったものの、ムラトは西のハプスブルクとの、メフメトは東のサファヴィーとの抗争をあきらめなかったのである。オスマン帝国は依然としてイスラーム世界の覇者でありつづけたのだ。かくて世界史は、エリザベス女王のイギリスとフェリペ2世のスペインが海の覇権を争い、いよいよヨーロッパ対イスラームの様相を呈していく。

その後の17世紀のオスマン帝国については、ムラト4世が“トルコのモンテスキュー”の異名をとったコチ・ベイの助言を得て綱紀粛正を試みたり、ムラト4世やメフメト4世の母后が実権をとった“女人の天下”になったり、大宰相ファールズ・アフメット・パシャがふたたびハプスブルクに挑んで第二次ウィーン包囲をするなど、いろいろな時代が後続したが、ここはヨーロッパとの関係で本格的にスケッチしたほうがいいので、またの機会にしたい。

今夜は、1699年のカルロヴィッツの講和条約がオスマン帝国とハプスブルク帝国の関係だけではなく、イスラーム世界とキリスト教世界との新たな一線を引いたということだけを、告げておく。

ここまで、南アジア・東南アジア・東アジアについてはふれてこなかった。しかしイスラームの浸透はアジアの東においても驀進しつづけていた。その一端をちょっとばかり案内する。

まずインドだが、この亜大陸では712年にウマイヤ朝のアラブ軍隊がインダス下流のスィンド地方を占領したのを皮切りに、トルコ系・モンゴル系・アフガン系の諸民族がインド西北に進出し、なかでもアフガン系のガズナ朝やゴール朝がヒンドゥークシュ山脈をこえて西北インドに侵入したことなどがあったものの、中世のインド亜大陸は総じてヴァルダーナ朝崩壊のあとは約500年ほど、政治的混乱と分裂をくりかえしていた。

抵抗勢力が手ごわかったのだ。ヒンドゥ系のラージプート戦士集団のせいだった。それでも、デリーには奴隷朝(1206年成立)などのいくつかのデリー・サルタナット(デリーを拠点としたスルタン制の諸王朝)が、またデカン地方にはムスリムのチョーラ朝やバフマニー朝が2~300年ほど続くのだが、この地からヒンドゥイズムを除去することは難しかった。

やむなくイスラーム軍は仏教を狙った。1203年、インド密教最後の聖地ヴィクラマシラー寺院が蹂躙されたのは、そういう意味でもはなはだ象徴的な事件だったのだ(820夜『インド仏教はなぜ亡んだか』参照)。

事態が大きく動いたのは16世紀になってからである。ティムール出身のバーブルが分派して中央アジアに向かい、サマルカンドやウスベクと一戦を交えて失敗しながらも、その方向を北インドに転じて1526年にデリーを占領すると、ここについにインド亜大陸最大のイスラーム王朝となるムガール帝国の足場が築かれた。

ムガールという王朝名には、察しがついたかもしれないが、「モンゴル→モグール→ムガール」という発音の響きが残っている。バーブルが連れてきた軍事力もトルコ・モンゴル系(いわゆるトゥーラーン系)が多かった。

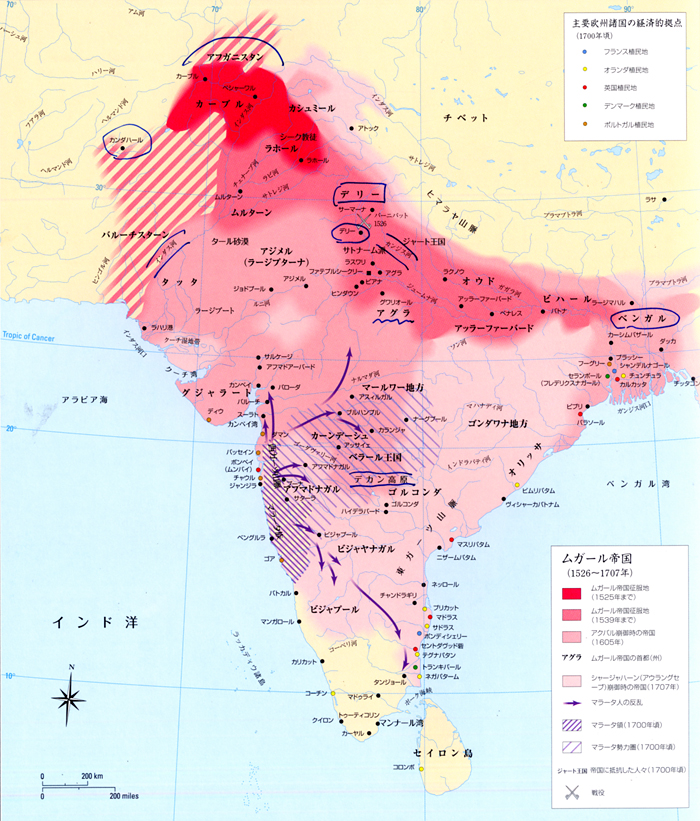

ムガール帝国の拡大する版図(1526~1707)大

(クリックで拡大)

ムガール帝国を本格的に確立したのは3代アクバル大帝である。複雑な宗教状況をうまくコントロールして、6代のアウラングゼーブ時代までの100年ほどで、インドの大部分とアフガニスタンにまたがるインド史上最大のイスラーム帝国が仕上がった。

アクバル大帝はかなり柔軟で英明な、融合的かつ折衷的な統治意識と文化感覚をもっていたようだ。

支配のための組織システムではマンサブダール制を採用した。すべての臣下にマンサブ(位階)による上下をつけ、そのマンサブ数に相当する給与をジャーギールと呼ばれる土地から上がる税収で支払うのだが、そのジャーギール地を2~3年で取り替えていたのだ。また、公式文書ではペルシア語を使いながらも宮中ではウルドゥ語を交わせるようにもした。

宗教政策では、ヒンドゥイズムにひそむバクティ信仰をスーフィズムの親和性で捉え、ターリカ(ここではスーフィー教団)の言動動向に近づけさせている。これはムガール帝国を訪れたイエズス会士の手紙に残ることだが、大帝はキリスト教にも理解を示したようで、イエズス会からはキリスト教徒とも感じさせていたらしい。

13歳で即位して50年におよぶ治世に君臨したアクバル大帝は、実は家康とまったくの同い歳である。家康が採った譜代・外様の政策や寺請制度・寺門制度とくらべると興味深い。

ムガールについては建築物もひときわ印象深い。大帝が父フマーユーンのために造営したフマーユーン廟、アグラから40キロほど西のスィークリーに赤砂岩で建てたスーフィーのためのシャイフ・サリーム・チシュティー、スィカンダラーのアクバル自身の廟、シャー・ジャハーンが愛妃のムムターズ・マハルを偲んだタージ・マハル廟など、枚挙にいとまがない。

大帝もまた修行に余念がなかったことが表現されている。

シャイフ・サリーム・チシュティー。

現在、東南アジアには総人口2億強の各地域に、約1億4000万人のムスリムが住んでいる。40パーセントを超える。インドネシア、マレーシア、ブルネイ、シンガポール、ミャンマー、タイ南部、フィリピン南部が多い。ちなみに上座部の仏教徒が約30パーセント、キリスト教徒が13パーセントくらいで続く。

最初にイスラームが入ったのは「海のムスリム」が到達したマレー社会だった。スマトラの『パサイ王の物語』には、東南アジアで最初にイスラームに改宗したパサイ王の往時の日々が描写されている。

東南アジアはもともとインドと中国の影響を受けてきた。「インドシナ」という地域名にそのことが顕著にあらわれている。そこにイスラームが入ってきたので、社会構造が3層になった。一番下に「ピー」がすだく土着文化が広がっていて、その上にインド・中国文化が乗り、そのさらに上から傘のごとくにイスラームが覆ったわけである。しかし、最後に覆ったイスラームがめっぽう強かった。現在にいたる東南アジアの生活の日々にも変化をもたらした。

このことはマレー・イスラームの社会文化にその特徴がよくあらわれている。主に8つの特徴だ。今日のイスラーム社会文化を見るのにもヒントになるだろうから、列挙する。

①個人の通過儀礼のイスラーム化(とくに割礼と土葬の普及)

②太陰暦による年中行事の普及

③モスク中心の地域社会の形成

④『クルアーン』(コーラン)を中心にした学習環境の整備

⑤スンニー派学派を中心としたウラマー

⑥神秘主義と聖者崇拝の傾向

⑦王権と王族・貴族の契約・合議によるスルタン制

⑧アラビア文字によるマレー語の表記(ジャウィ)

これでおよそが察せられるように、東南アジアにおけるイスラームの浸透は政治・法律・経済・文化・生活のいずれにも「変容」をもたらしたのだ。

東南アジアのイスラームをここまて活性化させたのは、主として東西交易を担った海港都市マラッカ(ムラカ)によっている。インドと中国を結び、ベンガル湾と南シナ海をつなげ、香辛料と陶磁器を運ぶマラッカ海峡は、大航海時代を代表する“ムスリム海峡”であり、1400年頃に建国されたムラカ王国に開港されたイスラーム交易の代表港だったのである。84種の言語が交わされていたともいう。ちょうど明の永楽帝が積極的な対外政策を採っていた時期だ。

しかし、ここが1511年にポルトガル人の手に落ちてからは、マラッカはモルッカ諸島とスラウェシ島をかかえる「近代世界システムの多島海交易圏」に組み入れられていった。

けれどもマラッカの多島海世界は、ポルトガルがそれを強引に望んだにもかかわらず、決してキリスト教化されることはなかったのだ。そのことはスマトラの北端に勃興したイスラーム王国アチェの興亡にも反映したことだった。

マラッカ海峡から東南アジアへのイスラーム拡張ルート。

(クリックで拡大)

マタラム朝のスルタンが建設した。

16世紀初頭の建設。傾斜した屋根に

この地域独特の曲線のイスラームとの習合が見られる。

ふーっ。ま、今夜はこのくらいにしておこう。それにしても、世界で最も非イスラム的な日本の正月に、イスラームの歴史の潮流をとびとびに追って書くというのは、なかなか複雑な味のあるライティング・ワークだった。

実は正月3日、評判がよすぎて飛ぶように売れていった「本の福袋」の状況を見るため松丸本舗に寄っていたのだが、そのときついでに丸善3階のイスラーム関係の書棚を見てみて、なんとも複雑な気持ちになったのである。8段ぶんの棚一つがイスラームでは埋められない。せいぜい4段がいいところ、あとはユダヤ教やアラブ関連本が適当にまじっていた。これは暮れの30日に渋谷東急本店の丸善ジュンク堂に寄ってみたときも同じことで、やはり棚一つを占められないままになっていた。日本はイスラームがよほど苦手なのである。

ヨーロッパにとってはイスラームは敵対者ではあるけれど、歴史を同時に進展させてきたエンジンの両輪でもあった。オリエンタリズムによる見方の歪みはひどくもあったけれど、それでもずっと以前から「ムハンマドなくしてカール大帝なし」とも言われて、そういうことを学校で教えてもきた。アメリカにおいても9・11以降のイスラームへの関心は異常なほどである。

アンドレ・フランクが『リオリエント』(1394夜)で、近世の世界経済が「銀」と「イスラーム」によってダイナミックに環流していたと述べたような視点は、いまやそれほど珍しくはなくなったのだ。「海の東西交易」についての議論はすっかり変貌したのである。

いや、シルクロードだって、8世紀から12世紀にかけてはムスリム商人こそがウイグル商人やソグド商人を介して中国の銀を(金も)イスラーム世界にもたらしていた。

今夜はふれる機会がなかったが、ロシアにとってもイスラームは濃い関係裡にあった。たとえば遊牧トルコ系のハザル・ハン国は、ヴォルガ河口の都市イティルを中心にウラル山脈南麓とカスピ海北縁地域をつなぎ、その影響力をクリミア半島にもビザンティン帝国にもおよぼしていったのだ。

むろん中国では、永徽2年(651)に大食(タージ)国王が通商を唐の皇帝に求めたのをはじめ、モンゴルによる元朝(大元ウルス)支配はもとより、回回砲や回回暦などの科学技術の移入、清真寺(マスジト)の各地での建立など、かなりのイスラーム社会文化技能の中国化がおこってきた。16世紀には「大分散・小集住」と称されるムスリムの居住を律するチャイニーズ・ムスリムのライフスタイルの定着さえおこっていた。いまでも中国には1000万人のムスリムがいる。

ちなみに、ぼくがひそかに関心をもっているのは、17世紀から18世紀にかけて「ハン・キターブ」と総称される、南京や雲南のムスリムたちによる異形の著作群があったことである。漢語で著述されたイスラーム経典のことなのだが、その翻訳は儒教・仏教・道教の用語との親和をこころがけていた。

しかし、日本人にとってのイスラームはあまりにも遠いものになったままにある。むろんいくつかの理由はあろう。

例の蒙古襲来があの程度におわったため、モンゴル・イスラームを日本列島はまったく感じることができなかったことということもあるだろうし、マラッカ海峡からジャワまで及んだマレー・イスラーム文明は、フィリピンで現地化していたキリスト教と正面からぶつかって対峙してしまい、イスラームが東シナ海を北上して日本に届くことがなかったということもある。

それでも徳川時代には、新井白石(162夜)の『采覧異言』、石西川如見の『華夷通商考』、寺島良安の『和漢三才図絵』などにはちゃんとイスラーム事情が記されていたし、明治に入っても林董の訳述した『馬哈黙(マホメット)伝』(1876)や坂本健一訳の『コーラン経』(1920)が訳出され、東海散士の『佳人之奇遇』にはウラービー運動に呈する共感も述べられていた。「時事新報」記者だった野田正太郎がイスタンブールに入って日本人初のムスリムになり、その野田の仲介で山田寅次郎がイスタンブールでビジネスを展開したい日本の貿易業者たちの便宜をはかったことも、よく知られている。

いや、もう少し日本のイスラーム研究は続行されていた。タタール・トルコのクルバン・アリーが満州から東京に移住して、東京回教学校を開設したのは昭和2年のことだった。さらには日本の大アジア主義運動が軍部に回教調査や回教研究をもたらして、陸軍中佐の大原武慶や山岡光太郎のイスラーム入信や大川周明の独自のイスラーム研究を触発したという動きもあった。大久保幸次・小林元・松田寿男が回教圏研究所を設立したのも昭和13年のことだ。ぼくは早稲田時代、入部したアジア研究会の顧問をされていた松田さんからこの話をやや詳しく聞いたことがある。

けれども、戦後になると日本はイスラームの調査も研究もさっぱりやらなくなったのだ。井筒俊彦さんが『コーラン』をアラビア語から初めて翻訳したのが1957年、東大でイスラム学科が始まったのは1982年なのである。

むろん戦後民主主義とアメリカによる政教分離政策とがイスラームとの接触を遠のかせたのだったろう。また、中国からもっとイスラーム近代の動向が日本に押し寄せてきてもよかったのだが、これは中国が辛亥革命以降に共産主義に傾いたことや、文化大革命期に清真寺の多くが毀損されていったことなど、そのルートがついに豊饒にならなかったという事情が絡んだ。

こうしたことはあるのだが、日本のイスラーム音痴がこのままでいいということは、ありえない。湾岸戦争や9・11の語り方も、日本なりの語り方があるべきなのである。

サウジアラビアの王立リヤド大学を出た小滝透さんは、『神の世界史』3部作(河出書房新社)や『宗教史地図・イスラム教』(朱鷺書房)などで、日本人がいまこそじっくりとキリスト教・イスラム教・仏教・神道を見つめなおして、日本の世界史的な座標を見定め、そのうえでセム系の一神教と法然や親鸞の阿弥陀信仰の相違をみずから抉(えぐ)るところまで実感的に考察していくべきではないかと、説いていた。

このこと、井筒さんが晩年をイスラーム研究から唯識や大乗起信論の研究に没頭していったこととあわせて、正月三ヶ日にあらためて思い出したことだった。では、今年もよろしく、クルアーン。