父の先見

写本の歴史と美のすべて

河出書房新社 河出書房新社 2005

装幀:岡本裕子

聖典『コーラン』。発音からすると「クルアーン」と表記する。本書もタイトルには“コーラン”が使われているが、本文ではすべて『クルアーン』になっている。

コーラン=クルアーンは「読誦されるもの」という意味をもつ。イスラームは「帰依すること」の意味、ムスリムは「帰依する者」の意味だから、ということは『クルアーン』を読むこと自体が、ムスリムにとってのイスラームという帰依なのである。

1396夜にすでに書いたことだが、ムハンマド(マホメット)がアラビア半島の砂漠地帯の中のメッカ(マッカ)のクライシュ族に生まれ育ち、この都市の多くの部族同様に商業に従事していたこと、ムハンマドがウンミー(文盲・非識字者)であったことは、『クルアーン』の中身にもその成り立ちにも大きく関係する。

ヒラー山中で瞑想していたムハンマドに届いたのは、大天使ジブリール(ガブリエル)の「声」である。それは私の言葉を「誦め!」というものだったが、そう言われてもムハンマドは読めない。それでも大天使は「誦め!」を繰り返すので、ムハンマドはその通りにした。文字は読めなくとも言葉は聞こえる。見える。すると大天使はそのあとの言葉を続け、ムハンマドはそれを復唱しつづけた。こうして『クルアーン』は「口承」の言葉としてムハンマドの体と心と記憶にしだいに巨きく響いていった。

これが『クルアーン』の始まりだった。そこには冒頭の「ヌーン」のような神秘文字が含まれるだが、それはやがて「書承」に転移していった。口承から書承へ。ここにおいて『クルアーン』は世界史上めずらしい“当初からの聖なる書物”となっていったのである。

アラビア語で書物のことを「キターブ」という。ムハンマドは大天使の言葉から、ユダヤ教の『トーラー』(モーセ五書)、キリスト教の『聖書』とともに、自分がいま受けた言葉は、自分たちが「キターブの民」であることを告げられたのだと確信した。

こうしてイスラームは、『トーラー』も『聖書』も『クルアーン』も啓示による聖典、すなわち「啓典」だとみなすことになった。そこには口承と書承とがふたつながら互いに生きつづけた。

『クルアーン』が口承から書承に転じたのは、初期にムハンマドの言葉をそのまま記憶復唱できる者たちになんらかの断絶がおこったか、もしくは少数になったためである。この記憶復唱できる者のことをクッラー(読誦者)というのだが、とくにムハンマドの死後数年で、このクッラーたちのあいだにずれが生じ、はたしてムハンマドの言葉が後世に正確に伝えていけるかどうか、心配が広がった。

そこで2代目カリフのウマルが、仲間のなかでは一番知識があるだろう初代カリフのアブー・バクルに、ムハンマドの言葉の編集をするように要請した。アブー・バクルは「ムハンマドがしなかったことをしてもよいものか」と躊躇するのだが、ウマルの強い説得により、それならとザイドに編集を命じた。

しかし、このときすでに読み方と書き方のちがいやズレがあらわれていたため(イラク地方とシリア地方の読誦に差異があったという)、3代カリフのウスマーンがクライシュ族の言葉づかいにあわせて書き写すように、ザイドに再指示をした。

これが有名な「ウスマーン写本」という原典になる。「ウスマーン写本」が書承のスタートなのである。そしてここから『クルアーン』は写本の歴史になっていく。まさに華麗きわまりない歴史であり、タイポグラフィの宝庫とも、格別な書物のページネーションの歴史ともいえる。本書はその写本を図版と解説で伝えてくれる。

『クルアーン』はカラム(ペン)とミタード(インク)をもって、板(ラウフ)、パーチメント(ラック=獣皮紙)、パピルス(キルタース)、のちにはワラク(紙)に書かれた。カラムは葦ペンである。板はノアの方舟の板ないしはモーセの十戒の書板とみなされた。

書かれた言葉はむろんアラビア語で、書かれた文字はアラビア文字だ。アラビア語はセム語系の言語に属する。セム語系には、もともと東のメソポタミア系のアッカド語、北西の古典ヘブライ語・アラム語・フェニキア語、南西のエチオピア系諸言語などがあったのだが、これらがいくつか交じってアラビア語を形成したとおぼしい。

アラビア語の社会言語学的な特徴は「二重言語性」(diglossia)にある。もともと文語(フスハー)と口語(アーンミヤ、ダーリジャ)がかなり異なっていた。おそらくは初期アラビア語においてすでにフスハーとダーリジャがナジュド(東アラビア半島)で併用されていたのであろう。『クルアーン』の音声的なアラビア語はそのなかでもヒジャーズ(西アラビア)地方の言葉が中核になって確立していった。

アラビア文字は28文字にハムザ(’)を加えて、29文字でできている。この文字は主に北西セム文字から派生した。右から書き起こして左へ進むのだが、基本的には子音のみになっていて、母音は読む者や誦む者が補った。けれどもこれらはたんなるタイプフェイスとかフォントというものではない。すでに7世紀初頭の十二イマーム派の6代イマームのジャアファル・サーディクによって「ジャフル」(神秘文字解読術)が唱えられていたように、そこには音価があった。文字の音価を足したり引いたりできた。

『クルアーン』はこの数秘術的に操作可能な文字群によって写本されていったのである。だから中身も格別だが、カリグラフィも尋常ではない。写本の全体もとうてい“ふつうの本”ではない。見ているだけでも溜息が出る。いやいや、溜息ではなかった。これらの写本からはまさに朗々たる“神なる声”が聞こえてくるわけなのである。

では以下には、本書に紹介された「格別の書物」たちをいくつかピックアップしていきたい。

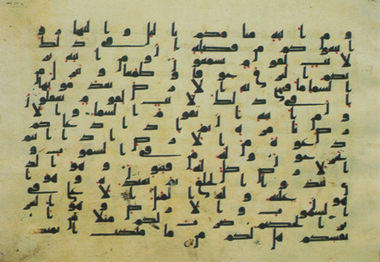

アッバース朝(750~1258)の『クルアーン』はクーフィー体という書体で書かれている。10世紀までの『クルアーン』はほとんどクーフィーである。クーフィー体は『クルアーン』にしか用いられないほど神聖な力をもった書体とされた。その名もユーフラテス河畔のクーファに由来する。

クーフィー写本では、図01が8世紀のアラビア半島に残されたもので古く、図02が10世紀のチュニジアのカイラワーンで写本された傑作。アッバース朝カリフのマアムーンが父のハルン・アル・ラシードを讃えるために写本させたと伝わる。図03も図04も9世紀か10世紀のもので、北アフリカで発見された。

いずれも神聖力を秘めたクーフィックが並び、行の全体に一本の水平基準線が通っていて、岩に刻まれた碑文から転用であることを想定させる。すでにしてさまざまなアクロバティックなカリグラムが施されている。驚くべきことに、1つの単語が2行にまたぐことがある。たとえば図04の3行目の左端の文字は4行目の右端とつながって、2行にわたる単語表記になっている。

また『クルアーン』には余白が存分にあって、欄外の花模様は図02が節の区切りを、図03が節の区切りをしめす花文。図04は章を示す花文で、上の花文の左の金文字が章タイトルを、下が節タイトルをあらわしている。

『クルアーン』の写本には、多くの名人カリグラファーや達人カリグラファーがかかわった。そのきっかけは、アッバース朝の宰相でもあったイブン・ムクラが文字の幅や高さを基準点(ヌクタ)によってあらわす書法を編み出し、さらにはナスフ体、ムハッカク体、ライハーン体、スルス体、タウキーウ体、リカーウ体という「六書体」を発案したこによる。

これを、名人イブン・バウワーブが華麗な草書体に仕上げていった。図05がそのイブン・バウワーブのナスフ体による写本、そのヴァージョンが図06や図07である。やっぱり溜息が出るほど、美しい。

アッバース朝は1258年のモンゴル侵入によって崩壊した。これでイスラーム世界は多角化していくことになり、それが『クルアーン』写本をさらに多様化させていった。たとえば図08のライハーン体の写本(イラン)、図09のムハッカク体の写本(イラク)だ。図08では行間に小さな文字が入っているが、これは注釈のナスフ体である。一つの『クルアーン』の中で幾つもの書体が共存していったのだ。ヤークート・ムスタアスィミーといった達人がその華麗な技を発揮した。

モンゴルの西征はイランやイラクにまで進み、そこにイル・ハーン朝(フレグ・ウルス)を樹立すると、ペルシア人を多く登用していった。このペルシア感覚の影響が『クルアーン』写本にもあらわれる。8代オルジェイトゥの時のアリー・イブン・フサインが名を馳せた(図09がその模本)。

ついでティムール朝が1370年代に勃興すると、今度はトルコ人が多く登用され、ターキッシュ・カリグラフィとの混交が進む。首都ヘラートには宮廷写本工房が出現して、アリー・マシュハディーなどは本文に幾つもの書体を書き分けてみせた。

ぼくはかつて杉浦康平さんとイスラミック・カリグラフィに溺れていたころに、ティムール朝のナスフ体・ムハッカク体・ライハーン体を「ドライ・フェイス」(乾いた文字)と、スルス体・タウキーウ体・リカーウ体を「ウェット・フェイス」(湿った文字)と呼んだものだ。今回、大川玲子さんのものをあれこれ読んでみて、実際にもそれに近い歴史的な呼び名があることを知った。

図10がカイロに残るムハッカク体と章題スルス体のドライ・フェイスである。おそらくアナトリア(トルコ系)のカリグラファーの手になるものだと思われる。

『クルアーン』写本の変容はまだまだ尽きない。それほどにイスラーム世界が地域を移り、時代を超えていき、そのつど大いなる「好み」を発揮していったからだ。

マグリブやアンダルスに進出した後ウマイヤ朝ではマグリビー体(西方クーフィック)が生まれ、エジプトのマムルーク朝ではムハッカク体が好まれてアリー・バクルらの名人を輩出し、そのマムルークを1517年に滅ぼしたオスマン朝では文化の中心がイスタンブールに移って、シェイム・ハムドッラー、アフマド・カラーヒサリーといった書聖ともいうべき名人を生んだ。

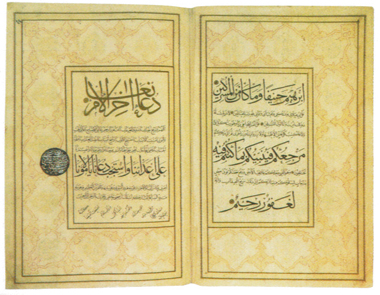

図11がアンダルシアに残るマグリビー体の写本、図12がグラナダに残った本文マグリビー体、章題クーフィ体の写本、図13はシェイム・ハムドッラーの独特のナスフ体による写本である。

図14は天才カラーヒサリーが作った手本用のもので、右ページ上から、ムハッカク体(1行)、ナスフ体(3行)、ムハッカク体(1行)、ナスフ体(2行)、ムハッカク体(1行)ときて、左ページでは上からスルス(1)、ライハーン(3)、ムハッカク(1)、ライハーン(2)、リカーウ(9)というふうにみごとに異行体が進行する。「ヤークート・スタイル」といわれる。こんなこと、空海の雑書体以来、めったにお目にかかれない。

もっともぼくは、いっときはムガール朝に発達したナスターリーク体が好きで、そのインド交じりのペルシア感覚に酔ったことがある。図15がカシミールに残っていた写本で、ペルシア語がナスターリークになっている。インドではそのほか、図16がその例だが、ビハーリー体などもあらわれ、鮮やかな色彩をともなった。

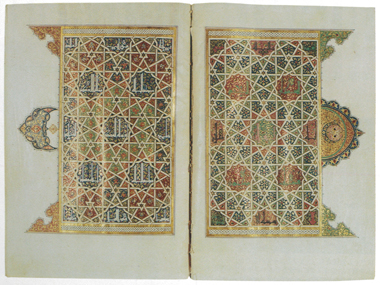

同じマグリビーでも、これが北アフリカから西方スーダンに入っていくと、さらに目も綾な民族色が滲み出てくる。図17がバーレーンに残っていた北アフリカ写本のマグリビー体、図18がやはりバーレーンに伝わっていた『クルアーン』の扉絵である。平家納経にも匹敵しよう。

イスラーム社会は東南アジアのほうにも勢力を寄せていった。13世紀末にはスマトラに最古のイスラーム王国サムドゥラ・パサイ王国が成立し、14世紀にはマレー半島にマラカ(ムラカ)王国が誕生して、香辛料の公益で栄えた。とくにイスラームが本格的になったのは17世紀のアチェ王国で、マレー語をアラビア文字で表記する「ジャウィ」(ジャビィ)があらわれて、『クルアーン』をナスフ体のジャウィで書くという到達を見せている。このようないわば「書体のクレオール化」や「写本の装飾クレオール化」は、チャイナ・イスイラームでも顕著であった。

図19がインドネシア風のジャウィ、図20が雲南(昆明15世紀)に残る中国風の装飾を施した写本である。

以上、ともかく『クルアーン』写本の目を見張る意匠を堪能してもらった。しかしこれらはたんなる意匠やデザインではなかったのである。偶像や寓意に厳しいイスラーム世界が、文字とそのレイアウトのみによって世界を圧した「言葉と文字の芸術」だったのである。イスラームの「声に出せる言葉の芸技」だったのである。