『寅次郎サラダ記念日』で

寅さんは信州小諸で出会ったおばあちゃんに

次のバスはいつ来るのかと尋ねる。

一時間先だなと言われる。

「まあいいか、俺の持っているものは暇だけだから」。

おばあちゃんは「暇なら家に来ないか」と言う。

寅さんは答えた、「俺はこう見えても忙しいんだ」。

マタイ伝には、こうある。

「明日のことを思いわずらうな。

明日のことは明日みずからが思いわずらってくれる」。

いま日本の出版業界では一連の「新書」ブームが終わって「選書」がプロの編集者のあいだの話題になっている。その選書ブームの火付け役ともなった筑摩選書の発刊記念のパンフレットには、ぼくも推薦文を書いた。

その後、どんな本が配刊されるかと見ていたが、古澤満の『不均衡進化論』、リービ英雄の『我的日本語』、奥波一秀の『フルトヴェングラー』、渡邊義浩の『関羽』、榎村寛之の『伊勢神宮と古代王権』などなど、それなりの深彫りをめざした力作が続いている。

なかで本書はいろいろな意味で興味深かった。いったいフーテンの寅とイエスの対比をもって何を語るのか、読む前から思わせぶりなタイトルが気になったし、だったらいいかげんな話じゃ済まないぜとも思っていたのだが、そこそこ予想を裏切られたのが心地よかった。そんなことでお茶を濁されたら困るようなこと、たとえば渥美清が最後にキリスト教の洗礼を受けたことについても、さらっと扱っていてホッとした。

とくに「風天のイエス」という見方を何の躊躇もなく入れているのが、すがすがしい。『男はつらいよ』全48作をかなり詳細に比較して、そのストーリー性や場面性を論旨に沿ってそのつどシノプシスめいた抜き書きにしてもいるのだが、その採り上げる分量も角度もよかった。

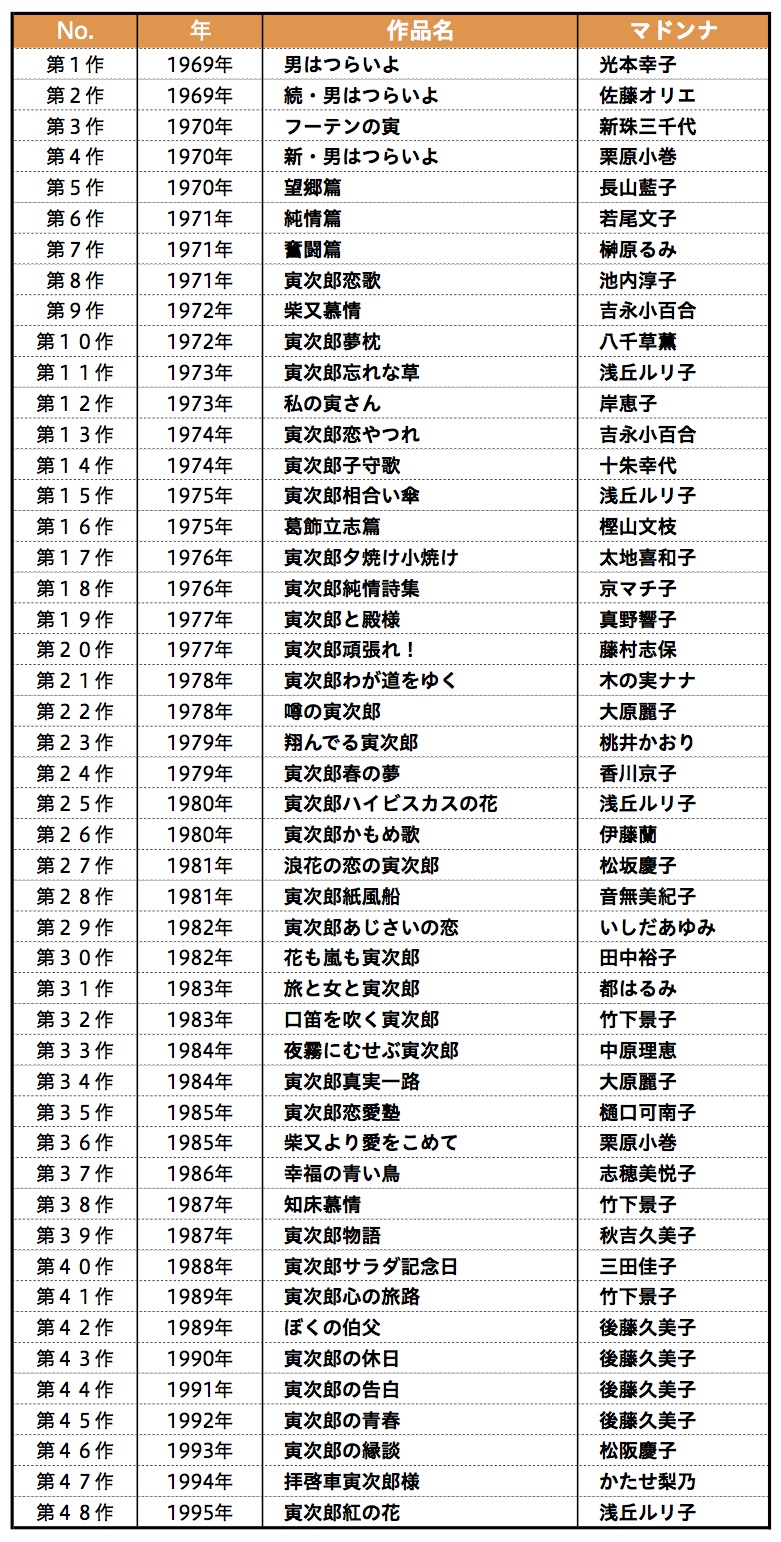

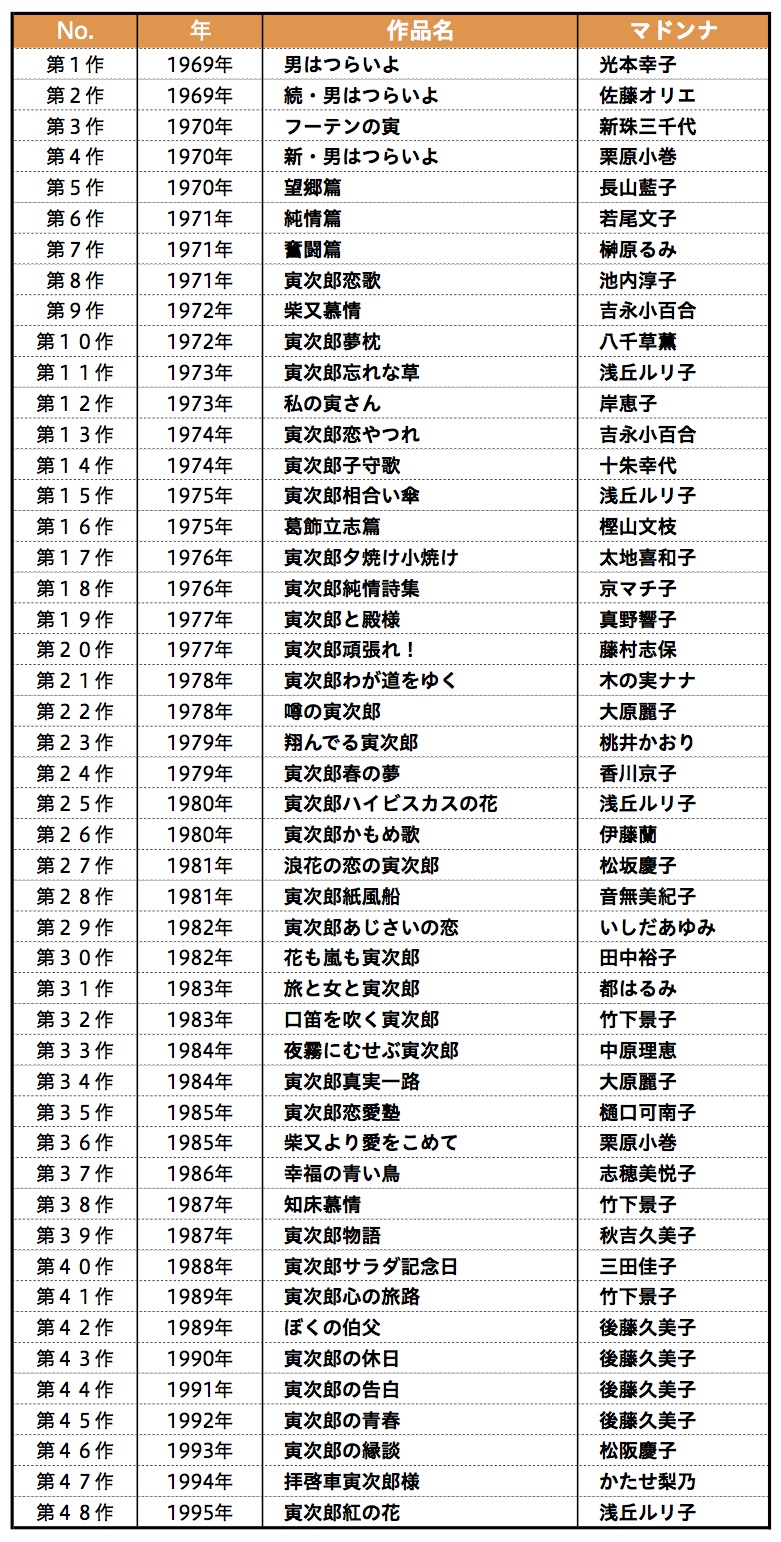

『男はつらいよ』シリーズの作品一覧とマドンナ女優たち

「男はつらいよ」全48作

著者は映画評論家でもなく、社会思想家でも世相批評家でもない。熱烈な寅さんファンのようではあるが、れっきとしたドミニコ会の神父さんで、清泉女子大のセンセイである。『神と人との記憶』(知泉書館)というなかなかの著書もある。

米田センセイは大学の授業では、田川建三の『イエスという男』(作品社)、アルバート・ノーランの『キリスト教以前のイエス』(新世社)、大貫隆の『イエスという経験』(岩波現代文庫)などを使っているらしい。この選び方でなんとなく予想がつくのだが、これらはかなり独特のイエス論だ。

田川建三は教会関係者から田川節とも揶揄されるように、著書によってはその論旨がワインディングして迷わされることも少なくないし(たとえば『キリスト教思想への招待』や『書物としての新約聖書』)、大貫隆はグノーシスの研究者でもあって歴史の中でのイエス解釈の変質のほうに強い。

きっと米田センセイは少々変わった神父さんなのだ。しかし、イエスを今日のわれわれ(とくにキリスト教に明るくない日本人)が捉えるには、こういった本のほうが人間イエスをめぐる魅力に富んでいて、かえって関心をもつかもしれない。

田川は「イエスは実は人の家に招かれてわいわいするのが好きな男だった」と、ノーランは「イエスはけっこう愉快な男だった」と、大貫はイエスにはビッグバン理論で言う「宇宙の晴れ上がり」のようなところがあったと、そのイメージを形容する。

たしかにイエスには故郷がないとか、イエスは当時の法秩序を平気で破っていたとか、イエスはいわゆる風来坊だったと言われたほうが、だったら共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの正典四書のうちヨハネを除く三書)やそこからはみ出たQ資料を読んでみようかという気になるだろう。

そして、そういうイエスの魅力の幾つかを極端に敷延していくと、どこかで寅さんとも交差するのである。

フーテンの寅こと車寅次郎とは何者かというと、父の車平造が芸者の菊とのあいだにつくった子で、菊の出奔後は父と暮らしていたのだが、16歳のときに家を飛び出したという設定になっている。その後はテキヤを生業(なりわい)とする渡世人である。だから妙に堅気(かたぎ)さんを別扱いにしたがっている。

そのフーテンの寅を主人公とした『男はつらいよ』は、渥美清を起用したテレビドラマが延長されて、映画としてはギネスブックに載るほどの世界一長いシリーズになった。すべての脚本を山田洋次が書き、全48作のうち2作を除いて監督もした。

第1作の『男はつらいよ』(1969)では、家を出た寅が20年後に異母妹のさくらと叔父のおいちゃん夫婦が住む柴又の草団子屋に転がりこむところから始まっている。

その程度の出だしで、しかも話はすべて寅次郎がマドンナに出会ってホの字になり、やむにやまれぬ事情で恋破れるというパターンなのに、よくもまあ手を替え品を変えてきたものだ。山田洋次にしかできないことだった。それならそれでこの長大なシリーズはどんな特色をもっているのか。

むろん各種の議論があっていいのだが、なんといっても車寅次郎という変な男が物語そのもの、特色はその物語様式そのものにあるということに、すべてがある。どういう物語様式なのか。幾つかの母型があったのだ。

映画「男はつらいよ」

1969年に山田洋次監督、渥美清主演のシリーズの第1作が公開。

井上ひさし(975夜)が情熱をこめて監修した『寅さん大全』(筑摩書房)では、『男はつらいよ』には主として3つの物語母型が生きているという。

一つ目は「貴種流離譚」の物語様式、二つ目は「道中記」あるいは「道行」の物語様式、三つ目は「兄と妹」にまつわる物語様式だ。ほぼ当たっていよう。

ただし貴種流離譚は英雄の流離とはあべこべの様式になっていて、貧しく支えあっている者の象徴である寅さんが流離する。そして必ずや柴又帝釈天の「とらや」に帰還して、また流れていく。ジョセフ・キャンベル(704夜)が読み解いた英雄伝説では「セパレーション(出発・旅立ち)、イニシエーション(艱難辛苦との遭遇)、リターン(原郷への帰還)」の順に話が進むけれど、まさにその逆なのだ。逆の繰り返しなのだ。それでいて寅さんは誰にとっても無一物の英雄になっている。こういう物語様式だったから、寅さんは英雄かつ逆英雄になりえたのだった。

道中記のほうは、寅さんのテキヤ性や高市(縁日)でバイ(商い)をする生活様式にあらわれているとともに、一作ごとに異なるマドンナと毎度はかない道行をする様式にもなっている。寅さんの道行はむろん心中ではないが、映画を見ている者にとってはほとんど“気持ちの上での心中”に近いものがある。寅さんの恋は決して成就しないからだ。近松(974夜)の心中物の原則も、この世では成就しない恋にこそあった。

寅さんと妹のさくらが物語の中心になっているのは、ぼくもこのことについては何度か触れてきたが、柳田国男(1144夜)が「妹の力」の延長として、日本の村落では冠婚葬祭のたびに嫁いだ妹が実家の兄と協力しあうという習慣が目立っていると指摘した様式にのっとっている。そこでは義理の兄妹関係も少なくない。つまり『男はつらいよ』は、兄と妹の二人のダブル・アイによって出来事を語ることで、日本中の家族を疼かせたのである。寅とさくらの会話は日本の近世村落的な語り部の伝承様式に従っていたわけだ。

こういう物語様式にいるフーテンの寅と、いったいどこがイエスと共通すると言うのだろうか。

イエスの死後に仕上がったキリスト教のカノンでは、イエスはマリアが処女懐胎して生まれたメシアであり、十字架で処刑されて32歳で死んだのに、「神の子」として蘇っている。こんなとんでもないイエスと渡世人の寅さんに、共通点があるなどとはとうてい想像がつかないかもしれないが、実は不思議につながっている。

本書はまず、イエスがガリラヤ地方の山間部のナザレで育ち、ガリラヤ湖畔の町や村で仕事をし、とくにカファルナウムを拠点としてそこで税金を渋々納めていながら、そこから離脱したことを挙げる。

イエスは当時の社会からの離脱者であり、風変わりな逸脱者だったのである。寅さんが東京の中心など一度も行っていないこと(柴又周辺以外の東京は一瞬たりとも映されない)、何度も何度も下町の柴又に戻ってくること、それなのにそこをさえつねにセパレートしていたことは、カファルナウムのイエスといくぶん重なるところがある。

ついで本書は、イエスが誰彼なく食事をともにしたことを挙げる。貧者も癩者も娼婦も厭わない。そこでちょっとした奇跡もおこるけれど、そこに居合わせた者からの誤解も、役人による取り締まりもおこる。おまけに最後の晩餐という一番大事な食事では裏切りにあう。

寅さんも誰彼なく親しくなるが、そのうちの特定者と新たな関係をもつことがない。イエスは磔刑になるけれど、もし永らえていたらあるいは寅のように繰り返し遍歴したかもしれなかったのだ。そう思うと、二人にはどこかでまわりまわった「定め」において近いものがある。

共食は古来から今日にいたるまで、さまざまな社会と生活の断面をあらわしてきた。ミサだってそのひとつであり、日本の神社や寺院での供物もそのひとつ、通夜や葬儀のあとの直会(なおらい)もそのひとつである。

『男はつらいよ』でも草団子屋「とらや」の茶の間で、おいちゃん(車竜造)、おばちゃん(車つね)、さくら(諏訪さくら)、ヒロシ(諏訪博)、マドンナ(いろいろ)、通りかがりのタコ(桂梅太郎)を交えた賑やかな食卓が必ずといっていいほど出てくるのだが、その進行のどこかで必ずや亀裂や違和が生じることになっている。そうすると寅は「それを言っちゃあ、おしまいよ」とプッと旅に出る。

けれどもその亀裂や違和は、次の「とらや」をかこむ社会生活力の源泉になっていくわけなのである。これはごくごくささやかだが、「蘇り」なのかもしれない。擬死再生なのかもしれない。

イエスは洗礼者ヨハネを尊敬し、ヨルダン川で洗礼を受けるのだが、このヨハネは難行や苦行や断食をする。イエスはヨハネを尊敬しても、そういうことまではしない。ここにもフーテンの寅との奇妙な共通性がある。

『男はつらいよ』には「アー、ウー、困った、困った奴じゃ」を連発する御前様(笠智衆)をべつにしても、毎回、寅さんにとってのさまざまな尊敬すべき人物が出てくる。8作「寅次郎恋歌」の大学教授(志村喬、マドンナ池内淳子)、9作「柴又慕情」の小説家(宮口精二、マドンナ吉永小百合)、16作「葛飾立志篇」の和尚(大滝秀治、マドンナ樫山文枝)、17作「夕焼け小焼け」の画家(宇野重吉、マドンナ太地喜和子)、29作「あじさいの恋」の陶芸家(片岡仁左衛門、マドンナいしだあゆみ)等々だ。かれらは寅さんにとっては苦行に励むヨハネのような隔絶した人物なのである。

しかし、寅さんはこのセンセイがたがとても偉い人なんだとは感服しているけれど、その真似などはしない。それどころかしばしば揶(からか)っている。でも、一目おくのだ。

一方、寅さんは一途な者たちにも尊敬を禁じえない。浅丘ルリ子が演じた歌手リリーにも(4作に登場)、下宿人の米倉斉加年にも、旅先で一緒になった一座の連中やバス待ちのおばあさんにも、寅さんは一目をおく。このことはイエスが民衆に対してみせた慈愛とぴったり同じではないかもしれないが、リリーを見ているとマグダラのマリアのことすら、ふと偲ばれるのだ。

では、寅さんがあんなにもマドンナに憧れていながら、何も成就できなかったことは、イエスとの比較ではどう説明されるのか。この点についても、本書は「非接触」および「非破壊」ということを挙げて、意外な分析をしてみせた。

映画を見た者ならみんな知っているように(これまで8000万人の日本人が『男はつらいよ』を見たらしい)、寅さんはいじらしいほどマドンナの体に触れはしなかった。またそれ以上に、マドンナの気持ちをちょっとでも壊さないこと、汚さないことを一心に心掛けた。

情欲にかこつけてマドンナの体に触れるなんてことはとうていできるはずもない寅ではあろうけれど、「非接触」とはそういうことではない。「縋(すが)らない」ということなのだ。マドンナに縋(すが)らず、かつまた、これ以上は俺に縋っていちゃあいけねえよということだ。

キリスト教には「ノリ・メ・タンゲレ」という有名な言葉がある。ラテン語で「我に触ることなかれ」という意味で、マグダラのマリアが十字架で死に瀕しているイエスに触れようとしたとき、イエスが洩した言葉だ。これもまた「触ってはいけない」という抑圧的な意味ではない。これ以上、私に縋り続けてはいけないという意味なのである。こうして、みんなが立ち上がっていけたのだ。

寅さんも、これをもっていた。深い恋心がありさえすればマドンナとはいつも結ばれていたのだし、彼女らは彼女らで寅さんのまなざしを感じながらも、それぞれの道を歩んでいけたのだ。著者は、ここには「他者の未来の可能性」を確信するという寅さんとイエスの「志」の共通性があると言う。

しかしとはいえ、寅さんはマドンナとの恋に破れるではないか。寅さんはいつだって傷つくではないか。失敗続きではないか。奇跡なんておこらないではないか。ときにはお笑いぐさではないか。そこはどう説明できるのか。

これはちょっと難問であるが、著者は寅さんの「つらさ」こそがこのことを語りうると考えた。

寅さんにはまず、恋の「つらさ」がある。第1に片思いのつらさ。第2にマドンナの切なる願いに自分が応えられないつらさ。第3に人妻に惚れてしまったつらさ。第4にマドンナを誰か他の男も恋していて、自分がキューピッドにならざるをえないというつらさ。いずれももどかしいほどじれったいのだが、この「つらさ」が寅さんのこのうえない純情を支えていた。

もうひとつ、別離のつらさもあった。10作「寅次郎夢枕」の母と子の別れ(マドンナ八千草薫)、18作「純情詩集」の母と娘の別れ(京マチ子・檀ふみ)、27作「浪花の恋の寅次郎」の姉と弟の別れ(マドンナ松坂慶子)などだ。寅さんはこれらの別離を身に染みて感じる。

こうして寅さんはいつも度し難い哀しみを負って「日本国」を歩く。映画ではそれが泣き笑いとなり、巧まざるヒューマニズムにもなっている。まさに「男はつらいよ」という「つらさ」なのだが、しかしそこには、明日から始まる将来を開いておくという規範がまことにピュアに貫かれているとも言えた。

イエスもまた、こう言った。「だから明日のことを思いわずらうな。明日のことは明日みずからが思いわずらってくれる。その日の凶事はその日だけで十分である」(マタイ6・34)。

これは、イエスが「神もつらいよ」と言っているようなものだ。著者はこのことについて、次のようにも書いている。「寅とイエスの両者に共通する逸脱は、他者を生かすための他者への思いやりであり、表層の嘘を暴き真相を露(あらわ)にする、いわば道化の姿である」と。

なるほど、逸脱、他者への配慮、虚偽の暴露、道化。そうだったのである。逸脱と道化が同列になっているのが、とてもいい。これはウンベルト・エーコ(241夜)が『薔薇の名前』で暴いてみせた教会キリスト教の限界を補っていた。

以上、あまりうまく摘出できなかったかもしれないので、著者の意図を損ねたのではないかと惧れるが、ようするには本書は「風天のイエス」という見方がありうるということを通して、今日のキリスト教や信仰のありかたを、ヴィヴィッドに捉えなおそうとする試みなのである。

それがフーテンの寅の生き方や考え方の一部始終の中に、幾つもの場面を通して見えてくるという可能性の示唆だった。

ここでは触れなかったが、本書は冒頭で「人間の色気」について一家言を綴っている。イエスと寅さんには、われわれが失いかけている色気があることを示唆しているのだ。この色気には人格がともなっている。神にはない人格だ。それはぼくが千夜千冊してきた一冊でいえば森繁久弥(590夜)が『品格と色気と哀愁と』で語っていた、あの色気であった。

40作『寅次郎サラダ記念日』(マドンナ三田佳子)に、信州小諸の駅で寅さんがそこに居合わせたおばあちゃん(鈴木光枝)に「次のバスはいつ来るのかねえ」と尋ねる場面が出てくる。

おばあちゃんは「一時間先だね」と言う。寅さんはゆっくりとあらぬほうを見ながら、「まあいいか、俺の持っているものは暇だけだから」とへいちゃらに言う。そこでおばあちゃんは親しみをこめて「そうか、そんなに暇ならわしの家(うち)に来ないかねえ」と誘うのである。すると寅は「俺はこう見えても忙しいんだ」と言う。

暇であって、忙しい。ゼッタイ矛盾的ジコドーイツ。なんとも痛快なやりとりだ。話はこのあとおばあちゃんの家に泊めてもらい、そのおばあちゃんが病気だったので、その入院のために奔走するというふうになる。

第40作 男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日ポスター

本書はこの場面について、牧師の関田寛雄さんが山田洋次監督と対談をしたとき、「あの場面、楽しいですねえ。牧師も一人を追いかけることを寅さんに学んでいるんですよ」と言ったということを紹介していた。

関田牧師はキリスト教や神学について柔らかな解読を提供してきた高齢の牧師さんで、ぼくも10年ほど前に代々木上原の教会で話を聞いたことがある。「逆転の福音」という話だった。ぼくはこのとき「遅ればせ」という言葉がアタマに閃いて、その後はマルセル・デュシャン(57夜)の「遅延」と並べ、たとえ「遅ればせ」であっても、いや「遅ればせ」であるからこそ、決行のための着手に挑むことの重要性を強調するようになった。

それはまあ余談なのだが、本書はこの関田牧師の「あの場面、楽しいですねえ。私たちも寅さんに学んでます」に暗示されているように、思いがけないキリスト教の入口を屈託なく示した一冊になっているのである。そこが最近の選書としても好著たりえた理由だった。

ところで、本書を読んでいるとき、すぐに思い出した本があった。笠原芳光の『イエス 逆説の生涯』(春秋社)だ。十数年前に京都の精華大学で講演をしたとき、主催者の一人でもあった著者自身から手渡された。

この本は「史的イエス」に対して自由に「私的イエス」を論じたもので、早くもイエスが「離脱の人」だったろうことを縦横に述べていた。また、イエスはむろん神などではなくて「脱」をおこした人間であったこと、その思想は突き詰めていけばアナキズムにもなるだろうことにも言及していた。

そのなかで本書につながる見方として、イエスの生き方は自力でも他力でもなく「共力」(ぐりき)であったのではないかというくだりがある。「共力」とはなんともいい言葉だ。本書を読みながら、寅さんもまた共力だなと思われたのである。

⊕ 『寅さんとイエス』 ⊕

∈ 著者:米田 彰男

∈ 発行者:熊沢 敏之

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 装幀者:神田昇和

∈ 印刷・製本所:中央精版印刷株式会社

⊂ 2012年7月15日発行

⊗目次情報⊗

∈∈ プロローグ

∈ 第一章 「人間の色気」について

∈∈ 1 寅さんの場合

∈∈∈ (a) 寅次郎あじさいの恋

∈∈∈ (b) 寅次郎紅の花

∈∈ 2 イエスの場合

∈∈∈ (a)「情欲をもって女を見る者は誰でも、

すでに心の中で女を姦淫したことになる」

∈∈∈ (b)イエスをめぐる女性たち

∈ 第二章 「フーテン (風天)」について

∈∈ 1 「ふうてん」という言葉

∈∈ 2 寅さんの場合—フーテンの寅

∈∈∈ (a)フーテン性(Ⅰ)—常識をはみ出した者

∈∈∈ (b)フーテン性(Ⅱ)—故郷を捨てた者

∈∈∈ (c)甘えの場

∈3 イエスの場合—風天のイエス

∈∈∈ (a)フーテン性(Ⅰ)—常識をはみ出した者

∈∈∈ (b)フーテン性(Ⅱ)—故郷を捨てた者

∈∈∈ (c)甘えの場としてのアッパ

∈∈∈ (d)天の風

∈ 第三章 「つらさ」について

∈∈ 1 寅さんの場合—≪男はつらいよ≫

∈∈∈ (a)恋のつらさ

∈∈∈ (b)別離のつらさ

∈∈ 2 イエスの場合—神はつらいよ

∈∈∈ (a)イエスが示す神の顔

∈∈∈ (b)神の痛みの神学

∈∈∈ (c)神の沈黙と人間の自由

∈ 第四章「ユーモア」について

∈∈ 1 寅さんの場合

∈∈∈ (a)夕子の入浴をめぐる会話

∈∈∈ (b)「りんどう」と坊さんの話

∈∈∈ (c)インテリの恋

∈∈ 2 「ユーモア」という言葉

∈∈ 3 イエスの場合

∈∈∈ (a)「放蕩息子」(ルカ福音書)と

「長者窮子」(法華経)の 譬え話

∈∈∈ (b)笛吹けど踊らず

∈∈∈ (c)創造における神のユーモア

∈∈ エピローグ ユーモアの塊なる寅さんとイエス

∈∈ あとがき

∈∈ 注

∈∈ 地図・系図

⊗ 著者略歴 ⊗

米田 彰男

昭和二十二年、松山市に生まれる。愛光高校(スペイン系ドミニコ会経営)在学中、神父になることを決意。緊迫の五年の間、今は無き「蟻の町」(東京都江東区)等で働く。その後、信州大学理学部を卒業したが、さらに十数年、カナダのドミニコ会哲学神学院、スイスのフリブール大学等で哲学・神学・聖書学を学ぶ。現在、カトリック司祭、清泉女子大学教授を務める。