父の先見

本質を抉りだす思考のセンス

プレジデント社 2013

編集:中嶋愛

装幀:HOLON

リクルートの「ホットペッパー」は2001年にスタートを切った全国50のエリアで発行されるフリーペーパーである。

前身に「サンロクマル」(360)というお荷物ビジネスがあった。「広告付き電話帳」というコンセプトで、特定エリアの領域情報をすべて掲載していこうというものだったが、創刊から7年たっても黒字が見えなかった。そこで平尾勇司のもと、リクルートとしては初めての新たな「狭域情報ビジネス」の確立がめざされ、総勢1500名がとりくんで成功に導いた。その85パーセントが非正規社員だった。

すでにタウン情報誌など、ゴマンとあった。これに勝ち抜くために平尾は、それまで付録的に扱われていたクーポンを前面に打ち出した。いわばコンテンツの中に組み入れた。写真とキャッチコピーとクーポンをワンセットにしたのだ。これでクライアントがホットペッパーのメディア効力をクーポンの戻り具合で実感できるようになった。

プロジェクトの合言葉は明快だ。「プチコン、九分の一、一日一人20軒訪問、インデックス営業、ストーリー、建設的悲観主義」。これらを唱えて実行することを「念仏」と称んで、全員が驀進していった。

「プチコン」はプチコンサルティングのことを、すなわち提案営業のことをいう。「九分の一」は半径2キロに営業をかけるとき、そのエリアの九分の一ずつを落としていくことをいう。まず飲食店で九分の一を落とし、ついで美容院で九分の一を、次にスクールで九分の一を落とす。地域が異なってもこの順番を変えなかった。「建設的悲観主義」というのはプチコン型提案営業には獰猛になっても、その成果の歩留まりを堅く、低く見積もることをいう。

というような話を、平尾本人が『Hot Pepper ミラクル・ストーリー』(東洋経済新報社)に書いていた。これを楠木建が読んで、「これはストーリー戦略の鏡になるようなプロジェクトの成功例だ」と読み解くのである。

本書はそういうたぐいの22冊の戦略本について、楠木が本音で綴った読書感想エッセイ22本と、著者の当意即妙で自縄自縛なロングインタビューによって構成されている。

タイトルからついつい“読書のための戦略本”を連想するだろうが、そういう本ではない。ビジネスマンや経営者のヒントになるだろう戦略本をあれこれ読んできた著者が、そのエッセンスを思いっ切りよくブログに綴ってきた文章の集成だ(だから、このタイトルはあまり功を奏していない)。

戦略本というのは、多くはビジネス戦略本ないしは経営戦略本だと思っていただいて結構だが、なかに痛快な次のような“戦略本もどき”もけっこう混じっている。

たとえば、テレビ屋井原高忠の奔放プロデューサー論、小林信彦の喜劇人分類、笠原伸夫の卓抜な映画シナリオ談義、若桑みどり(299夜)の宣教師もの『クアトロ・ラガッツィ』、隈研吾(1107夜)のメタファーに富んだデビュー作『10宅論』、岡田斗司夫のダイエット本、「おそめ」「エスポアール」「ラ・モール」の熾烈な銀座戦争を描いた石井妙子の『おそめ』(1155夜)、などなどだ。西鶴(618夜)の『日本永代蔵』も登場する。そういう汎用的戦略オンパレードの戦略本案内なのだ。

あっというまに読めた。日本にはこの手の経営カンケー本に面白いものなんてあまりないと思ってきたのだが、それがそうでもなかった。

多少の事情もある。ひとつには、ぼくが22冊のうちの半分くらいに目を通していて、そのうち数人の著者とはすでに昵懇だった。とくに野中郁次郎、伊丹敬之、三枝匡さんたちとは、30代後半にかなり一緒に談義した。三枝さんの最初の事務所については、オフィスデザインも手伝った。そんなこともあって、すぐに読めた。

もうひとつには、この本の担当編集者が知り合いだった。ぼくのインタビューが「プレジデント」誌に載るときは、この中嶋愛さんの仕立てによっていた。だから妙に親しみをもてた。著者という仕事をしている者たちにとって、編集者が共通しているというのは、同じ寿司屋のネタの握り方を食べているような“仲間”なのである。

むろん著者の屈託ないマサカリ投法による投げ抜く力と、ずばずばと切り込むサマライズ能力によるところも、大きい。

それにこの著者、なんといってもかなりな「本好き」だ。ビョーテキだ。ぼくが観察するかぎり東西の古典には残念ながら目が届いていないようだけれど、そのほかはポストモダンからサブカルまで、ともかく乱読快読できている。大いに結構。

著者は小さな頃にアフリカで育って、テレビのない子供時代をおくった。そのせいか、いまでもテレビは見ない。

本当かどうか知らないが、人見知りで、酒は飲めず、ゴルフもしない。寝転びながら片っ端から本を読むのだけが大好きなんだという。デイヴィッド・ハルバースタムからスーザン・ソンタグ(695夜)まで、佐藤優から安野モヨコまで、ともかく何でも読む男なのである(巻末にその異様な読書一覧がずらり載っている)。

肩書は一橋大学の経営学者。競争戦略の専門だ。いま50代の直前。まだ若い。よくぞこんな性格と乱読趣味で競争戦略を専門とする経営学者になれたと思うけれど、ぼくは神戸大の金井壽宏君(554夜)を嚆矢とするような、こういう軟体両生類系の雑食派エコノミストがふえてこなければ、日本の経営学なんて何の役にも立たないと思ってきたので、たいへん好ましく思っている。

そういう著者の言い分ははっきりしている。経営戦略はロジックやスキルではなく、一にセンスにかかっていると確信しているところだ。

その戦略のセンスを磨くには、経営者もビジネスマンもまずは「読書をするのが一番」と言って憚らない。こう、書いている。「論理を獲得するための深みと奥行きは文脈にかかっている。経営の論理は文脈のなかでしか理解できない。情報の断片を前後左右に広がる文脈のなかに措いて、初めて因果のロジックが見えてくる」と。

それゆえ、この著者が重視しているのは、もっぱらストーリーの組み立て力なのである。つまりは物語編集力だ。前著『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)では、やたらに「違い」をつくるだけの戦略は戦略ではなく、ストーリーによって何と何を「つなげる」かが重要だと説いていた。

では、ちょっとだけかいつまむ。ポイントはすべて楠木が本書で指摘しているところをブートストラッピングしたが、多少のぼくの感想も加えた。かいつまむだけなので、順は不同。

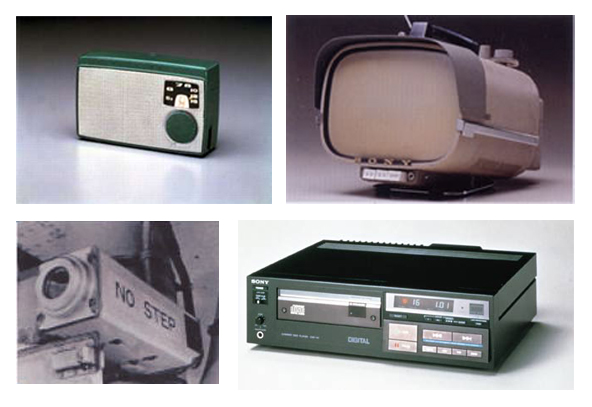

★★ソニーにおいて長年にわたって最盛期を支えてきた中央研究所の菊池誠は、かつてのソニーは日本の戦後社会の「持ち味」を生かし、そこから「知的活力」を生み出してきたと言った。その通りだろう。それはホンダにも松下にもシャープにもあてはまる。

けれども、それらは昭和の佳日の有利な戦場にもとづいていたとも言える。小泉以降、グローバル・アベノミクスのなか、いまなおソニーは日本の「持ち味」を生かしているのかどうか。生かしているのなら、なぜアメリカンな経営陣に地歩を譲ったのか。今日のソニーはそこが問われている。

★★海外から見ても、日本の産業能力の強みは「すりあわせ」であり、アワセ・カサネ・キソイである。藤本隆宏の『生産システムの進化論』(有斐閣)が解読したトヨタのカンバン方式その他に見られる「システム創発力」からは、いまさらながらその「すりあわせ」の質と量に舌を巻く。

たとえば「コンセプト創造」と「メッセージ編集」、「拘束条件」と「ケガの功名」、「混流生産」と「一個流し」、「多能工」と「多工程持ち」、「ぽかよけ」と「あんどん」とが実にうまく組み合わさっている。

藤本も楠木も、これはトヨタに貫通されている偶然を必然にする「二段階の不完全問題解決プロセス」が生きているからだと見た。第1段階では、事前に解はないのでさまざまな解を試み、第2段階で偶然に沸き上がってきた解を競争のための能力システムに変換するというものだ。つまりアブダクションが生かされているということなのだ。

★★柳井正『一勝九敗』(新潮文庫)。ユニクロの柳井は「型」をかためてその前後にあらゆる因果のストーリーを組み立てた。柳井にとって、因果のストーリーとは不確実性との闘いを組み立てることだった。

マネックスの広木隆の『ストラテジストにさよならを』(ゲーテビシジネス新書)は、個人投資家がほとんど儲からない理由をあげた。かれらは確実性を求めて不確実性を相手にしていないからである。成功したビジネスはどこも確実なことなど、しようとしていない。

★★ギリシア神話に「プロクルステスのベッド」の話が出てくる。プロクルステスはやっかいな強盗で、旅人を自分のベッドに寝かせるとき、身長がベッドより長いと体を切り落とし、短いと体を引っ張ってのばそうとする。

ライフネット生命保険を創案した出口治明はもとは日本生命の社員だった。出口は『直球勝負の会社』(ダイヤモンド社)で、この会社を「プロクルステスのベッド」にしてはいけないと決めた。ベッドのほうを伸縮自在にしておくのだ。ちなみに出口の愛読書はユルスナールの『ハドリアヌス帝の回想』である。かなりの名著だ。

★★いま日本中がIT産業にまみれている。しかし情報を扱うにはコツがいる。ハーバート・サイモン(854夜)がとっくに見抜いていたように、「情報の豊かさは注意の貧困をつくる」のだ。ビッグデータ時代では、なおさらだ。

内田和成の『スパークする思考』(角川oneテーマ21新書)が「注意」(attention)と「脳にレ点を打つ」を重視したのは、当たっている。注意のカーソルを動かすことと、文脈にレ点を打つことは編集工学においても大前提なのである。

★★井原西鶴の『日本永代蔵』(角川ソフィア文庫)、石原莞爾の『最終戦争論』、岡田斗司夫の『レコーディング・ダイエット』(文春文庫)。この3冊には、楠木が絶賛した発想があった。

西鶴はオカネをめぐる矛盾を「すぐに解決しないでしばらく放置しておくこと」と説き、石原は僥倖で勝てた日清・日露に惑わされることなく、勝ち抜きのプロセスを読み切って日米決戦のシナリオを導きだし、岡田は「痩せる努力をする」を「太る努力をしない」に切り替えることを説得していた。この3つのシナリオ・メイキングが楠木をよろこばせた。

ところで、本書のなかで最も刺激的だったのは、笠原和夫の『映画はやくざなり』(新潮社)を紹介しているところだ。よくぞ、この本をとりあげた。この本はぼくもいつか千夜千冊しようと思っていたものなので、ここでリークするにはいささか出し惜しみしたいのだが(笑)、まあ、仕方ない。

笠原は『日本侠客伝』シリーズや『仁義なき戦い』シリーズなどで名を馳せた東映の名人シナリオライターである。ぼくもテレビ朝日で松本清張(289夜)の「スーパードキュメンタリードラマ・昭和」(23回)を構成していたときに、その腕前を見た。『昭和の劇』『破滅の美学』『妖しの民』などの著書もある。

笠原を任侠映画に引き込んだのは「おそめ」こと上羽秀の旦那の俊藤浩滋だった。富司純子のオヤジである。笠原はこの俊藤のもと、ヤクザ映画のストーリーづくりの精髄を磨きあげた。まずベーシックには次の手順を守れるようにした。

①コンセプトの検討(恋愛映画なのかセミドキュメントなのか)

②テーマの設定(観客に伝えたい「観念」を決める)

③ハンティング(取材と資料収集)

④キャラクターの創造(役者を想定しながら性格を浮き彫りにする)

⑤ストラクチャーづくり(人物の相関関係を決めていく)

⑥コンストラクションをつける(事件に配列と重なりをつける)

⑦プロットづくり(いよいよ筋書きを脚本にする)

こうして脚本を仕上げるのだが、その案配は「起・承・転・結」のそれぞれに抜け目なく「序・破・急」をつけるという原則に徹する。

ここまではそんなにめずらしくもない。いっぱしのシナリオライターならだいたいが心得ている。が、笠原はここに独自の「シナリオ骨法」というものを加えていったのだ。これが痺れる。骨法と名付けたところも、いい。書の用語だ。

以下のようなものだ。経営やビジネスにも役立つだろうけれど、編集技能にも欠かせない。

骨法その一「コロガリ」‥何が始まるのかとわくわくさせる骨法。ご都合主義ではコロガリが悪く、本筋だけを追うのはコロガリが過ぎるのだ。

骨法その二「カセ」‥主人公が背負ってしまう運命や宿命である。上司の不首尾、身分違いの恋、家の破綻はいずれもカセだ。このカセがないと、「アヤ」が生きてはこない。「カセ」と「アヤ」とで物語ができる。

骨法その三「オタカラ」‥ 主人公にとって何物にも代えがたいもの。主人公に対抗する者にとってはそうさせまいとするもの。これが物語の葛藤を深めていける。アクションドラマには必須。

骨法その四「カタキ」‥敵役。オタカラを奪ったり隠したりする者。恋愛では恋敵。これを一歩すすめると、トラウマや劣等感などの“内部のカタキ”が描けるようになる。

骨法その五「サンボウ」‥正念場のこと。我慢あいならず、ついに三方(テーブル)をひっくりかえす場面をつくるということ。

骨法その六「ヤブレ」‥破れ、乱れのこと。序破急・守破離の「破」。映画では主人公がヤケ酒を飲んだり、ボロボロになったりする。役者の芸の見せどころでもある。

骨法その七「オリン」‥これはバイオリンのこと。昔、親子の別れなどでバイオリンで観客の涙をさそったことから、とくに感傷的な場面をつくることをオリンとか、オリンをこするという。

骨法その八「ヤマ」‥いうまでもないクライマックス。ヤマ場。あらゆるドラマの要素がここに向かい、感情もここに向かって帰結する。だからヤマには一気に解き放つ力が必要。そのためには作者も感動する必要がある。

骨法その九「オチ」‥締めくくり、ラストシーン。予測と期待を満足させるオチと、予測を裏切って満足させるオチがある。メロドラマは前者、ミステリーは後者。予想ができて期待はずれだったり、予想できずに期待も満たされないオチは、両方とも失格。

骨法その十「オダイモク」‥いわゆるテーマ。つまり物語の「観念」。書き始める前のテーマが書き進むうちに変わってくれば、最初の観念を捨てる。書き終わったら、さらにオダイモクを唱えなおす。

以上のうち、コロガリ、カセ、オタカラ、サンボウ、オリン、オダイモクは、ストーリー戦略にはとりわけ欠かせないだろう。まさに骨法だ。

笠原はこれらの骨法十則を徹底していくのだが、そのうえで最も大切にするべきなのは「切実なもの」であると言う。これ、言うまでもないことだ。ぼくも千夜千冊の千冊目の「良寛(1000夜)」で、次のように書いた。

かくて良寛はどんなときも、一番「せつないこと」だけを表現し、語りあおうとした。「せつない」とは古語では、人や物を大切に思うということなのである。そのために、そのことが悲しくも寂しくも恋しくもなることなのだ。

大切にするとは、そこに切るほどの思いを向けるということである。だから並大抵では大切もない。切実になりすぎるということもある。

しかし、切実を切り出さずして、何が思想であろうか。切実に向かわずして、何が生活であろうか。切実に突入することがなくて、何が恋情であろうか。切実を引き受けずして、いったい何が編集であろうか。

⊕戦略読書日記⊕

∃ 著者:楠木建

∃ 装幀:HOLON

∃ 発行者:長坂嘉昭

∃ 発行所:株式会社プレジデント社

∃ 編集:中嶋愛

∃ 印刷・製本:萩原印刷株式会社

⊂ 2013年7月13日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ まえがき

∈∈ 序章 時空間縦横無尽の疑似体験

『ストーリーとしての競争戦略』楠木建著

∈∈ 第1章 疾走するセンス

『元祖テレビ屋大奮戦! 』井原高忠著

∈∈ 第2章 「当然ですけど。当たり前ですけど」

『一勝九敗』柳井正著

∈∈ 第3章 持続的競争優位の最強論理

『「バカな」と「なるほど」』吉原英樹著

∈∈ 第4章 日本の「持ち味」を再考する

『日本の半導体40年』菊池誠著

∈∈ 第5章 情報は少なめに、注意はたっぷりと

『スパークする思考』 内田和成著

∈∈ 第6章 「バック・トゥー・ザ・フューチャー」の戦略思考

『最終戦争論』 石原莞爾著

∈∈ 第7章 経営人材を創る経営

『日本の経営を創る』三枝 匡、伊丹敬之著

∈∈ 第8章 暴走するセンス

『おそめ』石井妙子著

∈∈ 第9章 殿堂入りの戦略ストーリー

『Hot Pepper ミラクル・ストーリー』平尾勇司著

∈∈ 第10章 身も蓋もないがキレがある

『ストラテジストにさよならを』 広木隆著

∈∈ 第11章 並列から直列へ

『レコーディング・ダイエット決定版』岡田斗司夫著

∈∈ 第12章 俺の目を見ろ、何にも言うな

『プロフェッショナルマネジャー』ハロルド・ジェニーン著

∈∈ 第13章 過剰に強烈な経営者との脳内対話

『成功はゴミ箱の中に』レイ・クロック著

∈∈ 第14章 普遍にして不変の骨法

『映画はやくざなり』笠原和夫著

∈∈ 第15章 ハッとして、グッとくる

『市場と企業組織』O・E・ウィリアムソン著

∈∈ 第16章 日ごろの心構え

『生産システムの進化論』藤本隆宏著

∈∈ 第17章 花のお江戸のイノベーション

『日本永代蔵』井原西鶴著

∈∈ 第18章 メタファーの炸裂

『10宅論』隈 研吾著

∈∈ 第19章 「当たり前」大作戦

『直球勝負の会社』出口治明著

∈∈ 第20章 グローバル化とはどういうことか

『クアトロ・ラガッツィ』若桑みどり著

∈∈ 第21章 センスと芸風

『日本の喜劇人』小林信彦著

∈ ロング・インタビュー「僕の読書スタイル」

∈ 付録:読書録

⊗ 著者略歴 ⊗

楠木建(くすのき けん)

一橋大学大学院 国際企業戦略研究科教授。1964年東京生まれ。1992年一橋大学大学院商学研究科博士課程修了。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職。専攻は競争戦略とイノベーション。著書に、『ストーリーとしての競争戦略』(東洋経済新報社)、『知識とイノベーション』(共著、東洋経済新報社)などがある。現在、プレジデントオンラインにて、『楠木建の「戦略読書日記」』を連載中。