プリンシプルのない日本

新潮文庫 2006

編集:須藤孝光(メディア総合研究所)

装幀:新潮社装幀室

けれども癇癪持ちで、頑固で、訥弁だった。

白洲次郎は「有事の人」だった。けれども平時は、

カントリー・ジェントルマンをまっとうできた。

白洲次郎は「憂国の人」だった。

日本がプリンシプルをもたないかぎり、

いつまでも敗戦と戦後を終えられないと見ていた。

白洲正子がこんなことを言っていた。

「白洲はね、許せないことは許さないのよね」。

白洲次郎は昭和の変転とともにずっと謎の中にいる。いや、面影のまにまにいると言ったほうがいい。その面影は日本人にとってとても懐しく、とても大切な面影である。

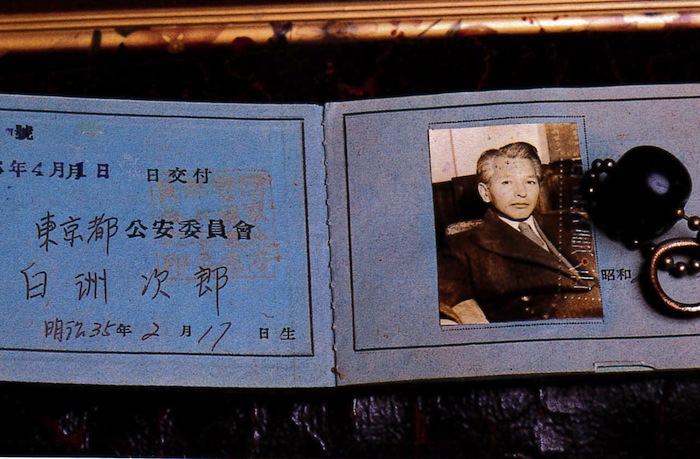

しかし白洲次郎という人物の実像はずいぶん長いあいだ、はっきりしなかった。今日出海は「育ちのいい野蛮人」とか「野人」とか呼び、青柳恵介は「風の男」と名付けた。相馬和胤は、いや「風の男」どころか「台風男」だったとのちに語っている。

白洲と悪口を叩きあった小林秀雄(992夜)はまったく別の見方で、「あんなに単純で、大ざっぱなくせに、ひどく繊細な神経の持ち主」と評した。

それでもみんなが白洲に憧れた。白洲行きつけの祇園「松八重」の辻村年江女将は「誰もが一目惚れどしたなあ」と述懐した。ディオールにいた山本千代子は「せっかちで口は悪いけれど、気が優しくて照れ屋だった」と言う。

背がやたらに高く、いつでもとんでもなく洒落た恰好をしていた白洲である。洋服はロンドンのサヴィル・ロウの「ヘンリープール」の仕立て、ツィードはしばらく軒に吊るして世間並の使い皺が生じてからじゃなきゃ腕を通さない。ワイシャツはターンブル&アッサーのオーダーメイドだけ、傘はブリッグの絹の傘だった。

サンフランシスコ講和条約の調印に吉田茂と赴いたときは、機内ではジーンズを穿いていた。一説には「最初にジーンズを穿いた日本人」とも言われる。明治35年生まれだから、ひょっとするとそうなのかもしれない。

たしかに白洲次郎の実像は長らく毀誉褒貶に包まれていた。単刀直入で傍若無人きわまりないと言われる一方で、あんなに気が利く男はいないという評判がある。稀代のダンディで聞きしにまさる洒落男だが、あまりにも金に糸目をつけなさすぎると噂もされた。

一方では「GHQが最も恐れた男」であり、他方では「吉田茂の腰巾着」「政界を陰で操るラスプーチン」なのだ。

ぼくも、白洲正子(893夜)さんが青柳恵介にむりに頼んで書かせた『風の男 白洲次郎』(新潮社 1997)を読むまでは、ほとんどその全貌(実像も虚像も)がつかめなかった。

そのあとコロナブックスでヴィジュアル版『白洲次郎:こんなカッコいい男がいた!』(平凡社 1999)がお目見えし、それから2年ほどたって、やっと白洲自身の文章が一冊になった。それが本書『プリンシプルのない日本』(メディア総合研究所 2001)だった。新潮文庫に入ったのはその5年後だ。文章はお世辞にもうまいとは言えないが、なにもかもに「真っ向う」であることが一行ずつからびしびし伝わってきた。

なるほど、これでは毀誉褒貶が囂(かまびす)しいのも頷ける。いたるところで奔放であり、頑固であって、どんな相手にも歯に衣を着せない。傍若無人と受けとられてきたのも、よくわかった。

けれども金目にモノを言わせていたのではなく、金目に近寄る連中を斬りまくり、自身は金目なものをみごとに手離れさせていたことは、歴然としていた。

つまりは好き嫌いが画然としていたのだ。人やモノについて、画然と好き嫌いを言えるだけのコストを払ってきたのだ。だからインチキな連中は一発で見破られてしまうのだ。そして、「バカヤロウ!」と怒鳴られるのだ。

白洲は、一貫して政治家や役人を信用していなかった。とくに外遊する政治家や外務省の役人たちの相手国への慇懃無礼が嫌いだった。つまりは、おしなべて権威をカサに着る連中が大嫌いだったのだ。これでは白洲の陰口を叩く連中がいくらいたって、おかしくはない。

よくよくわかったことは、白洲次郎はかなりの“憂国の士”であったということだ。とくに日本が戦争に突入したことの無謀、この戦争は負けるに決まっているだろうこと、敗戦したからといってアメリカに諂(へつら)うことも奴隷になることもこれっぽっちもなくていいことなどについては、本書のなかで何度も口を酸っぱくして書いている。

けれどもどこか生まれついての大言壮語癖があるようで、いったいその正体が奈辺にあるのかは、わからないことも少なくない。そこを初めて証したのは、やっぱり白洲正子の『遊鬼』(新潮社)の巻末に収録された「白洲次郎のこと」と、『白洲正子自伝』(新潮社)だった。

白洲は頑固で直情一徹の士(さむらい)で、いい意味での英国式スノビズムを身につけていました。日本語のしゃべりが訥弁だったのは、せっかち、癇癪持ちとつながっているのだと思います。気ばかり先に走って言葉が出ないんです。でも、血の気が多いのはまとめていえば白洲家の伝統だったのでしょう。

たしかに白洲に対する誹謗中傷はひどいものでした。「内閣の茶坊主」「太鼓持ち」「獅子身中の虫」などなど好き放題に叩かれました。親族親類知人は肩身の狭い思いをしたものですが、白洲は白洲で悪く言われれば言われるほど奮起していたようです。世間の風聞なんて水泡(みなわ)のようなものだと思っていたのでしょう。ただ、途中からは極端な歴史不信にもなっていましたね。

ざっとこんなことを書いているのだが、なかで中曽根康弘が「ディシプリンの権化のような人」と言ったことについては、そうではなくて「プリンシプルに忠実であったと私は言いたい」と書いている。

もうひとつ、うん、これだろうなと思えたのは、「白洲は平時の人じゃない」と言っていることだった。そうなのだ、白洲次郎は「有事の人」だった。

白洲次郎は弱冠17歳のとき、単身イギリスに渡った。親から放り出されたに近い。それまでは芦屋に生まれ育って、神戸一中にいた。

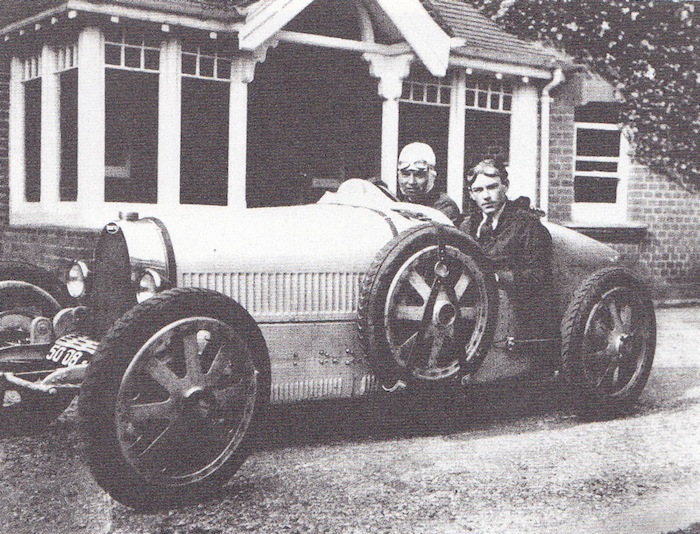

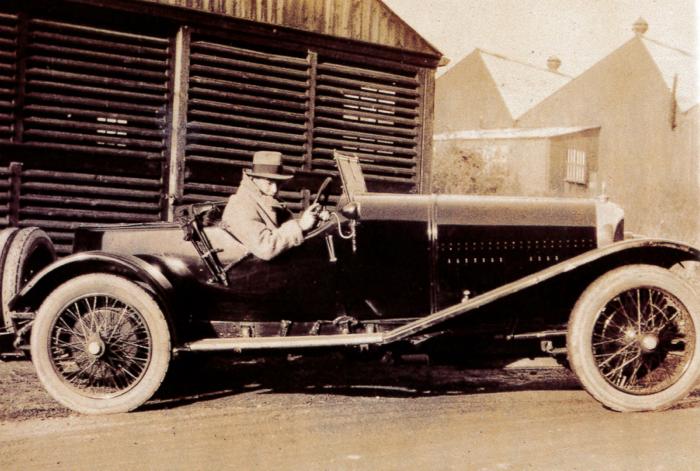

1919年にケンブリッジ大学クレアカレッジの史学部に入り、ヨーロッパ近世史を叩き込まれるとともに、白い背広の着こなしとべらんめえのキングスイングリッシュと嵐のようなベントレーやブガッティを乗り回すことを身につけた。クレアはチョーサーが住んでいた街だ。

オヤジは綿花で大儲けした金持ちだった。たんなる成金オヤジとは思えない。白洲文平(ふみひら)という男で、明治初期にさっさとアメリカに渡ってハーバード大学に留学し、その後にドイツを遊学したうえで、帰ってくると三井銀行と鐘紡にちょっとだけ勤めたあとは、綿花貿易で大儲けした。

そうとうのキャッシュが唸っていたようだ。白洲商店の大きな番傘に墨痕黒々と「二十世紀の商人 白洲文平」と書かせたような、そんなオヤジなのである。こういうオヤジの次男に生まれたのが白洲次郎なのだから、この父にして、この子あり、だ。

ただ息子には甘かった。ケンブリッジの息子に、今の換算でいえばざっと年間4000万円を仕送りしていたらしい。法外だ。息子は息子でこの大金を惜し気もなくベントレーやブガッティに投じて、自身もル・マンなどのカーレースに駆って出た。こういうとき、いつも白洲のそばにいて、静かに英国式ダンディズムを提供し続けたのが、のちのストラッフォード伯爵の学友ロビン・ビングだった。二人は車でジブラルタルまで行っている。

そのオイリーボーイぶりは死ぬまで“車ディレッタント”として続いた。なにしろ70歳を超えて、なおポルシェをびゅんびゅん乗り回していた男なのである。

白洲がそこいらの芦屋のぼんぼんではなかったことは確実だ。だいたい神戸一中をちゃんと卒業したかどうかの、記録がないらしい。そんなことすら、どうでもよかったのだろう。白洲には生涯にわたって肩書無縁の“無冠の帝王”のようなところがあったのだ。ちなみに神戸一中の同級生には今日出海や吉川幸次郎(1008夜)がいた。

ともかくも英国仕込みの一から六くらいまでを、17歳からのケンブリッジの9年間でいっぱし身につけたわけである。では、そのままオイリーボーイとしてとことん遊びまくれたかというと、あるいは白洲自身の言葉でいうと、大学院にでも行って歴史研究を本格的にやって学者にでもなるという雰囲気になっていたかというと、そうはいかなかった。オヤジの白洲商店が世界恐慌のあおりを食って、昭和3年にあっけなく倒産してしまったのだ。

白洲はやむなく日本に帰ってきた。「ジャパン・アドヴァイザー」というしがない英字新聞の記者をした。昭和がいよいよその歯車を大きく狂わせはじめたときだった。満州事変(昭6)がすぐそばまで迫っていた。

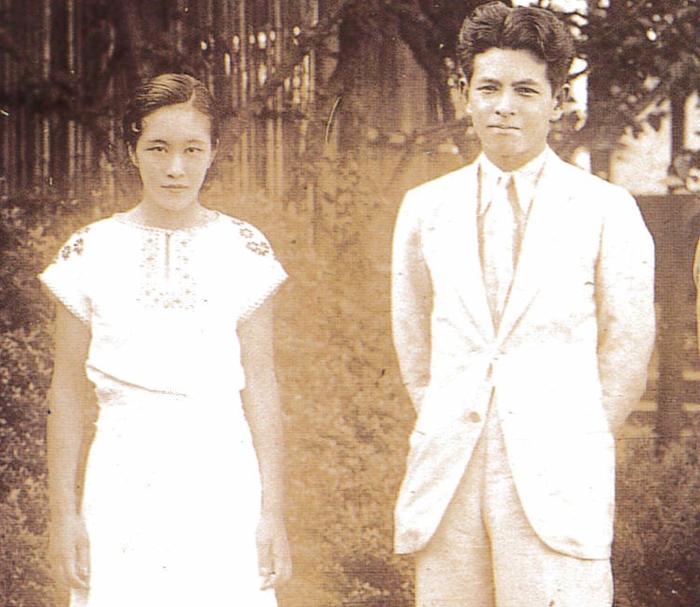

そんななかで出会ったのが樺山正子なのである。樺山愛輔の娘、18歳。樺山家は元伯爵家で、薩摩の出身である。室蘭に日本製鋼所をおこした。

その樺山正子の兄の丑二が次郎と昵懇になり、すぐさま妹を次郎の嫁に薦めたようだ。正子にも「おい、白洲次郎の嫁になれ、いい男だぞ」とさかんに暗示をかけた。

二人は見合いをし、すぐにデートを重ねた。正子は書いている、「そこへ忽然と現れたのが白洲次郎である。ひと目惚れというヤツで、25歳まで遊ぶことも、勉強も、目の前から吹っ飛んでしまった」と。そりゃ、そうだろう。少しでも誇りのある女ならこの男に惚れないわけがない。ともかくもこうして、かの韋駄天お正こと“白洲正子”が誕生したのだった。

もっとも、こうも書いている。「18歳のひと目惚れなのだから、当てにならぬことおびただしい。恋は盲目というけれど、とかく若い娘は好きな男を理想化して見るので、結婚してからこんなつもりではなかったとがっかりするものである。私の場合も例外ではなかったが、惚れた弱みで何でも許すことができた。そういう時期が長かったように思う」。

当の白洲のほうはどうかというと、歳をとるにつれて正子夫人の大きさや深さに気がついていったようだが、最初のうちは周囲にこんなことを自慢げにほざいていた。「おい、夫婦円満の秘訣は何かわかるか」。みんながキョトンとしていると、「それはな、一緒に住まないことだよ。わっはっはは」。

その後、白洲は食うためにセール・フレーザー商会に勤めたり、日本食糧工業(のちの日本水産)の役員になったりして、海外をしこたま飛び歩くようになった。若き正子夫人は置いてけぼりである(結婚から9年間、貸家住まいで10回もの引っ越しだったようだ)。

白洲はイギリスではしょっちゅう大使館に泊まった。このとき早々に面識を得たのが、当時は駐英国特命全権大使の吉田茂だった。白洲はすぐに仲良くなり、しだいに吉田人脈とかかわっていく。

状況はかなりキナ臭くなっている。満州事変のあとは満州国建国である。白洲は、これはアメリカと戦争をするだろうなと読んだ。本書にも書いてあることだが、いまのところアメリカは技術的軍事力で遅れをとっているように見えるけれど、すぐに日本を追い抜くとも見ていた。そこで「ヨハンセン」グループが密かに動くようになった。

「ヨハンセン」とは「ヨ・ハンセン」つまり「吉田反戦」グループのことだ。白洲が次々に出会った吉田人脈とはその線の連中のことをいう。牧野伸顕、樺山愛輔、松平恒雄、木戸幸一、松平康尚、原嘉道、若槻礼次郎、岡田啓介、池田成彬らが密談を重ねた。

しかし、そんな水面下の工作などまったく効はなく、日本は日中戦争と太平洋戦争に突入し、泥沼に入っていく。

白洲はこういう怨念戦争が嫌いだった。昭和15年には南多摩の鶴川村に古い農家を購入して、二人で移り住んだ。日本水産には辞表を出した。疎開ではあるが、どうもそれ以上の意味をもっている。

ライフスタイルが腰を下ろしたのだ。この農家は、その後に少しずつ改修され、のちに白洲正子の数寄な暮らしの住処として有名になった「武相荘」(ぶあいそう)である。「無愛想」をもじったものだ。

白洲はこの農家で日々平然と農業に打ち込んだ。まさにカントリー・ジェトルマンに徹したのだ。カントリー・ジェトルマンは田舎紳士のことではない。田園にいて中央を見抜く日々をおくれる者のライフスタイルのことをいう。

そんな鶴川の農家にはさまざまな人物がやってきた。近衛文麿もその一人で、白洲はしばらく近衛のために働こうかと考えていた。この思いは近衛の失脚と自害で頓挫した。

正子夫人は鶴川で歴史の奥のほうに心を遊ばせた。すでに能にも本格的にとりくんでいた。それをいそいそと邪魔しにやってきたのが河上徹太郎や小林秀雄だった。青山二郎(262夜)も加わった。正子が骨董の凄みをこの口の悪い連中に叩きこまれていくのは、しばらくあとのことである。

戦後の白洲次郎には吉田茂の片腕として、マッカーサーのGHQとの交渉からサンフランシスコ講和条約の締結まで、日本の外交感覚を一身に引き受けたようなところがある。

GHQの「押し付け憲法」(白洲の表現)の渦中にも居合わせた。本書にはそのあたりのそこそこ詳しい事情が綴られている。読んでいくと、たしかに白洲はGHQに尻尾を振っていない。といって、かれらを批判もしていない。あくまで“対等”なのである。

有名な話だが、GHQの草案に天皇の地位が「シンボル・オブ・ステーツ」と書かれていたのを、松本烝治や佐々木惣一が訝しく感じていたところ、これをさっさと「象徴」と訳したのが白洲だった。本書には、手元に井上の英和辞典があったので、引いて見たらそうあったので、あっさり「象徴としての天皇」が決まったんだというふうにある。

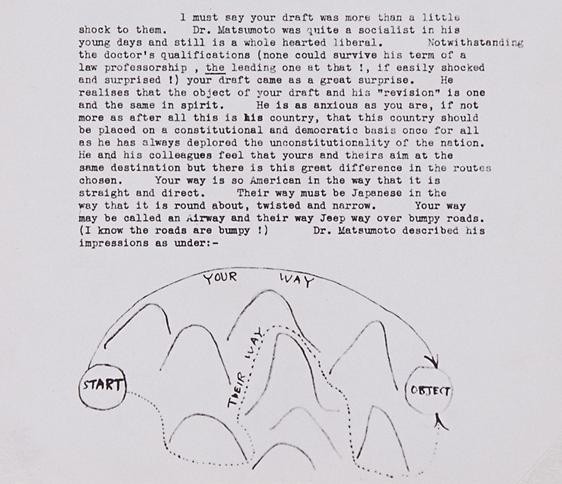

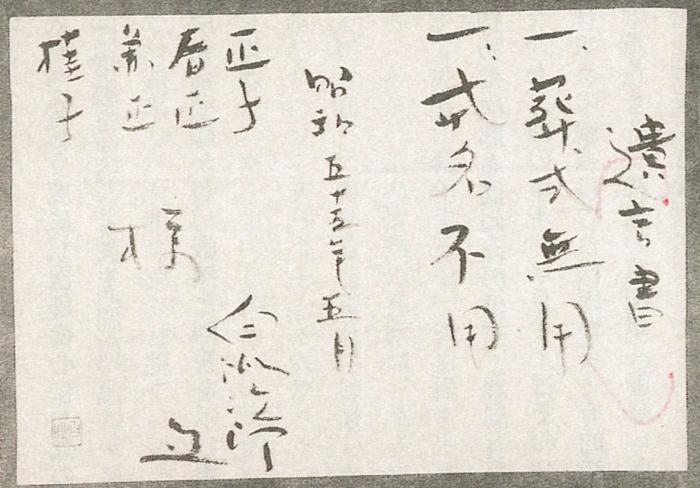

昭和21年に白洲がGHQ民政局のホイットニーに宛てた手紙がのこっている。

おおまかな主旨は「あなたがたの道程はアメリカ的で短兵急でありすぎる。それはエアウェイである。日本の道程はデコボコ道を走るジープなのだ。エアウェイはすばらしいし、私は海図の助けも借りずに大西洋横断をやってのけたリンドバーグを賛美する者ではあるけれど、遺憾なことにリンドバーグはアメリカでも稀有である。まして日本では皆無なのだ。いま政党政府をもっていない日本は、もう少し時間をもらって進みたい。よろしく」というものだ。

あくまで私信である。だから、白洲のこのような“活動”が日米関係にどんな影響を及ぼしたか、今日では現代政治史の研究でもほとんど強調されていない。白洲の“活動”は結局は吉田の表舞台での評価でしか、いまなお語られていない。

そうではあるのだが、けれども白洲が吉田の「じいさん」に親しみをこめてさまざまな決断を促していなかったとしたら、またその相手のGHQの連中をさまざまに牽制していなかったなら、日本の戦後史の幕開きがどうなっていたか、やはりわからないとも思える。

そのへんのこと、2009年9月から3回にわたって放映されたNHKドラマスペシャル『白洲次郎』でも、なかなか痛快に描いていた。伊勢谷友介が演じた白洲次郎には、俺がいなければ日本はどうなっていたかわからないという凛然たる陽気が満ちていた。

その後の白洲には、絞っていえば二つの大事が待っていた。ひとつには、貿易庁長官になって、白洲からするとひどすぎた商工省を改組して、なんとかこれを「通産省」にデコンストラクションさせる手を打つことだった。

もうひとつには、昭和26年のサンフランシスコ講和条約締結の全権団顧問として、吉田とともに「日本の独立」の形を決めるために奮闘することを自身に課したことである。

この講和会議はサンフランシスコのオペラハウスで開かれた。ぼくも翌日の小学生新聞にその晴れがましい出来事の写真がルビ付きで大きく載っていたことを、よくおぼえている。なにしろ待ちに待った「日本の独立記念日」なのだ。

このとき吉田は外務省の役人とGHQの外交部が書いた英語で演説する予定だった。吉田はその演説原稿を白洲に見せた。白洲は怒り出した。

日本の主席全権の演説をなぜ英語なんかでする必要があるのか。その中身も6年間にわたる占領に対して“おおげさなサンキュー”を二度も言うことになっている。こんな必要はない。おまけに最大の悲願であるはずの沖縄返還については一言も言及されていない。白洲は喚いて、こんなことでは日本はダメになると関係者にまくしたてると、すべてを日本語に書きなおさせた。

白洲の自著では以上のようになっているのだが、別の記録では演説が日本語になったのは、アメリカ側が「日本のディグニティ(威厳)のために、日本語のほうがいいのではないか」という提案があったとしている。

真相はぼくにはわからないが、結果としては、急遽、何枚もの和紙を継いだ日本語の演説原稿ができあがり、沖縄と小笠原諸島の施政権返還についての文言も盛りこまれたのである。

アメリカのメディアはこれを「吉田のトイレットペーパー演説」とからかい、朝日新聞の天声人語は「不思議な巻紙の勧進帳」と書いた。

サンフランシスコ講和条約とともに、日米安保条約も調印された。この内容は日本国民にまったく知らされていないものだった。それだけではない。この調印はなんと米軍の下士官クラブでおこなわれたのだ。白洲ならずとも憤懣やるかたなかったことだろう。

二つの大事はおわった。白洲の「お上」のための「おつとめ」も、ここまでだった。なぜ「おつとめ」を降りたのか。

白洲には日本を代表しようとする連中の「植民地根性」と「借りもの民主主義」がどうしても気にいらなかったのだ。日本の政治家と役人は八方美人にこだわりすぎて、何らの大胆な手も打てないのだが、その八方に国民が含まれていないのも気にいらない。

しかしとはいえ、これでアメリカ軍付き基地付きの「独立」は決まってしまったのである。しばらくはこのままの形で日本は経済復興するしかないだろう。

白洲は覚悟する。吉田のじいさんにも辞任を薦め(吉田はすぐに辞めなかった)、それが無視されると、またまたさっさと表舞台から退くことにしてしまったのである。

このあとの白洲は東北電力の会長としての活動と、軽井沢ゴルフ倶楽部の理事長としての仕事が主なものになる。池田勇人の高度成長政策のなか、もはや白洲には政治も外交も“御用”ではなかったのである。

こうして、白洲は晩年を経済活動半分、悠々自適半分でおくる。何社ものマスコミや何十人ものジャーナリストが白洲の“秘話”を聞き出そうとしたが、白洲はいっさい断っていた。白洲次郎は「謎の男」になっていったのだ。

昭和60年(1985)11月、白洲は夫婦で伊賀・京都に旅をした。伊賀では、福森雅武の窯で素焼きした湯呑み200個に好きな字を書き、京都では「松八重」や嵐山「吉兆」でご飯を食べた。旅から戻って5日目、白洲は起きられなくなっていた。急遽、東京の病院に搬送されて、検査に入った。

看護婦が注射をしようとして、「白洲さん右利きですか」と問うと、「右利きだけど、夜は左利き‥」と言おうとして、そのまま眠りに落ち、2日後に亡くなった。夜はお酒を呑むので左利きだよというジョークだった。83歳の大往生である。遺言はたった2行だった。「葬式無用、戒名不用」。

白洲次郎は日本にプリンシプルがないことを悔やんでいた。プリンシプルは原則といった意味である。プリンシプルがないとどうなるかいうと、白洲には日本の敗戦と戦後がいつまでも続くだろうと見えたのだ。

白洲は交渉に勝てと言っているのではない。必要に応じては、妥協もかまわない。しかし、それでもプリンシプルを通したうえで妥協をすべきなのである。わかりやすくいえばプリンシプルをもつということは「こちらの筋を通す」ということだ。“対等”を通すことだ。その「こちら」をやらなくなった日本が残念なのだ。

プリンシプルのない妥協は妥協ではない。たんなる「ごまかし」か「諂い」なのである。

なぜ日本にプリンシプルがなくなったのか、白洲はあるとき小林秀雄に訊ねた。「儒学を失ったからだよ」という答えだった。「いつ、失ったのか」と尋ねると、「ま、明治半ばまではあったよな」だった。

かつて唐木順三(85夜)は「日本の教養は明治20年生まれまで、そのあとは衰弱していった」と書いた。日本のプリンシプルは明治半ばまではまだ息づいていた日本的な儒学を含む教養だったのである。

もう少し補っていえば、日本儒学であり日本陽明学であり、また国学や洋学なのである。また漢詩とウィリアム・ブレイクとシェイクスピアであり、老荘とモンテーニュとパスカルなのである。それらが「もののあはれ」や「無常」に裏打ちされたもの、それが日本のプリンシプルであって、日本のリベラルアーツなのだ。

ぼくには、このような「プリンシプルのない日本」を残念に思い、憂慮する白洲次郎がいとおしい。白洲は戦後日本のリーダーシップにまさに「日本という方法」を配りたかったのだ。それを高官や企業人に共有させたかったのだ。世が世なら、何かを手伝ってみたかった。

が、それはそれとして、白洲のカントリー・ジェントルマンぶりやグルメぶりやディレッタントぶりは、ぼくにはその半分も実感できていない。ぼくがゴルフ嫌いで、クルマの趣味がまったくないせいでもあろう。

それでも十五代目羽左衛門の江戸っぷりやアナーキーなアート感覚が好きだった白洲次郎は大好きだ。めんどうくさい小説が嫌いで、キーツ、露伴(983夜)、ハックスレーだったら読めたというのも、好もしい。訥弁だったが、理不尽な対応には誰彼かまわず「バカヤロー」と怒鳴るところも大好きだ。

きっと、白洲次郎にとってはプリンシプルを通すためにも、これらすべてが必要だったのだろう。それならぼくは、「日本という方法」をベントレーや18番ホールにこだわる連中にも提供しなくてはいけないということになる。

⊕プリンシプルのない日本⊕

∃ 装幀:新潮社装幀室

∃ 発行者:佐藤隆信

∃ 発行所:株式会社新潮社

∃ 印刷:株式会社精興社

∃ 製本:株式会社植木製本所

⊂ 2006年6月1日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 野人・白洲次郎―今日出海

∈ カントリー・ジェントルマンの戦後史―白洲次郎直言集

∈∈ 日曜日の食卓にて―日本人についての雑談

∈∈ 講和会議に随行して

∈∈ 雑感―東北一廻り

∈∈ おおそれながら

∈∈ 腹たつままに

∈∈ 蛙の考え

∈∈ 頬冠りをやめろ―占領ボケから立直れ

∈∈ だいなし―借り物民主主義から脱却しよう

∈∈ 嫌なことはこれからだ―勇気と信念をもって現実を直視しよう

∈∈ まっぴら御免―憤懣やる方なきこの頃の世の中

∈∈ 占領政治とは何か―己所不欲 勿施於人

∈∈ 聴け! 素人百姓の声―コンクリートのアゼ作り

∈∈ 仏の顔も三度まで―他力本願の乞食根性を捨てよ

∈∈ 政界立腹帖―一寸一言・八つ当り集

∈∈ プリンシプルのない日本

∈∈ 吉田茂は泣いている

∈ 日本人という存在―座談会(白洲次郎・河上徹太郎・今日出海)

∈ プリンシプルのあった人―辻井喬

∈ 解説 青柳恵介

⊗ 著者略歴 ⊗

白洲次郎(しらす じろう)

1902(明治35)年、兵庫県芦屋の実業家の次男として生まれる。神戸一中卒業後、イギリス・ケンブリッジ大学に留学。帰国後は英字新聞記者を経て商社に勤務するが、1943(昭和18)年、日本の敗戦を見越して鶴川村(現・東京都町田市)で百姓となる。1945年、吉田茂に請われて終戦連絡中央事務局参与となり、日本国憲法成立などに関与。その後、貿易庁長官に就任、通商産業省を誕生させる。以後、東北電力会長などを務め、1985年逝去。妻は白洲正子。