父の先見

新潮文庫 1988

去年、日向子ちゃんが亡くなった。不思議な人だった。ふわふわと来て、早々に素っ頓狂を見せ、ほろほろと笑い、急に黙りこくって、またからからと帰っていった。そのあいだ何も乱さないのだが、乱れ染めにし我ならなくに、格調のある乱調そのものの化身であることは、すぐに伝わってきていた。

日向子ちゃんは世間ではマンガ家だとみなしているが、ぼくが知るかぎりは一貫した江戸社会と江戸文化の研究者だった。マンガを描くのをやめたのも、研究に徹したかったからだった。「だってセイゴオさん、一冊の黄表紙や読本を読みこむのに一カ月はかかるのよ。その時間を費いたいの」と言っていた。日本の出版社はいまなお大半の江戸文芸や江戸文書を刊行していないのだ。これやこの知るも知らぬも、大学の研究室に所属したり学会にいるならともかくも、日向子ちゃんは一冊ずつ自分で取り組まなければならない。江戸の黄表紙や読本や文書を読むにはそれくらいがかかる。

だからマンガをやめた。江戸の研究にさらに入っていった。みんな突然の断筆を惜しんだが、頑固を通した。エッセイも『江戸へようこそ』をはじめ絶妙の味を綴っていたのだが、あまり書かなくなった。

けれども、逢ひみてののちの心にくらぶれば、日向子ちゃんを語るには、やはりマンガだったとおもうしかない。それゆえ今夜もマンガを案内したい。いや、作品と言ったほうがいいだろう。

どの作品にしようかとちょっとだけ迷ったが、やっぱり『百日紅』か『百物語』かどちらの「百」にしようかと決めた。だから今夜は百人一首の上の句と下の句を織りまぜる。『百日紅』は北斎の娘のお栄を主人公にしたもので、「漫画サンデー」に連載されていた。これは、お栄がかいがいしくも北斎のアシストをしつつも、世もすがら物思ふころは明けやらで、若い身空の明るい江戸アンニュイを、さしもしらじなもゆる思ひをと描いたもの、傑作だった。千代女の「散れば咲き散れば咲きして百日紅」から採った。

が、今夜は『百物語』にした。1986年から「小説新潮」に足かけ8年にわたって連載された中期の大傑作だ。『百物語』というのは、江戸の巷で回し読みされた噺本のことで、万治2年に最初の編集構成本が出た。その文体が安楽庵策伝に似ているので、きっとその門下で編集されたのだろう。ようするに落語の本に近い。

百物語というタイトルは、浅井了意の仮名草子『伽婢子』(おとぎぼうこ)の最後の1章に、古来、怪異な話を百話ちょうど語ると必ず恐ろしき怪しきことがおこるとあることに由来する。

それにはちょっとした趣向があって、月の暗い夜に行灯をともしてそこに青い紙を貼り、百筋の蝋燭の燈芯を一話ごとに引き抜いていのだという。それはおもしろい、やってみようじゃないかというので、京都下京の威勢のいい連中が師走のはじめに集まって試みたところ、60話か70話にもおよんだころだろうか、窓の外に無数の蛍火が飛んだ。たちまち蛍火は家の中にも入ってきて、みるみる鏡のごとく毬のごとく巨大化したとおもうや、まるで火の玉のように天井にあたっては落下し、その音響はついに雷のほどになった。

むろん連中は気を失い、やっと家人の手で介抱されて助かったというのだ。

日向子ちゃんは、あはれともいふべき人はおもほえで、下京の連中の恐ろしい災難にもめげず、この百話にとりくんだのだ。いや、万治本からだけではない。『百物語評判』『新百物語』『御伽百物語』『太平百物語』『諸国百物語』などを渉猟して、これらからとびきりのものを選び抜き、みのいたづらになりぬべき哉とばかりに杉浦日向子流儀に翻案した。

どんな話があるのかというと、たとえば鳥屋喜右衛門は四谷で小鳥屋を商いしている者なのだが、あるときお武家が通りかかって鶉(うずら)の注文をうけた。

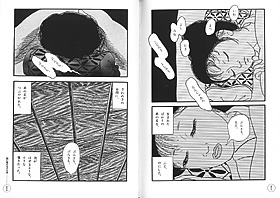

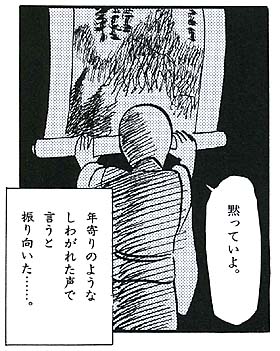

さっそく鳥籠を包んで屋敷に届けてみると、いまにも朽ちそうな貧乏屋敷で、はたして値も聞かない。いま代を遣わすからというので待っていると、いつのまにかみすぼらしい小僧が床の間の掛け物をいじっている。それがおかしなことに半分ほど巻き上げてはばらりと手を離し、また巻き上げては落としている。それをあまりに繰り返すので、見かねて「さようなおいたはいけませんな」と言ってみたところ、年寄のような嗄れた声で「黙っていよ」と声がして、ぎょっと振り向いた。その顔が掛け物に写してとられて何もない。喜右衛門は気を失った。

気がつくとお武家が家に送り届けてくれていて、それが言うには「いやいや、悪い日に参られた。あんなことは年に四度か五度しかないもので」。喜右衛門はまた惣身に水を浴びせられた。

では、もう一話。番町の医者の妹が一千石取りの旗本屋敷に奉公していた。屋敷には6歳の息女がいて、いつも一人で遊んでいる。ある日、門付けの一座が表を通り、その囃しものの音を聞いて庭へ降りようとしたところ、奥方から「軽々しきこと」と叱られた。それでも息女は三味線や唄のするほうへ回廊や廊下を伝って駆け出すので、乳母が追った。脇の部屋へ駆けこんだとみえ、いましも長持の蓋がゆっくりと閉じつつあった。乳母が笑いながら蓋をのけると、中は空(から)。家中で驚き騒いで探せども行方は知らず。加持祈祷などしてもさらに現れず。1年もたってのある日のこと、その長持からゴトリと音がする。乳母がもしやと思って蓋をあけると、長からむ心もしらず黒髪の、姫がうとうと眠りからさめるところだった。松もむかしもともならなくに。

ま、こんな話が例のタッチでふわふわ、はらはら、白地の多いスペースに大きな駒でゆっくりと進む。日向子ちゃんは引き算の美学者でもあるから、けっして描きこまない。でも黒々としたところは、そこが怖しく劇的で、人こそ知らねかはくまもなし。

ところで『百物語』については、一度、解説まがいのものを書いた。筑摩書房の「杉浦日向子全集」の第7巻と第8巻が『百物語』になるのだが、その第7巻のほうの解説を大岡玲が書き、第8巻のほうをぼくが書いたのだ。この全集は全8冊だから、ぼくがトリをつとめたことになる。トリにしては淡々としたことを書き、月の暗い夜に百物語の会に呼んでねと締めた。

いまはそんなふうに書いたことを悔いている。『百物語』中の白眉に、こんな話があったのを忘れていたからだ。

娘は子供の頃から枕に耳をあてるのが好きで、いろいろなざわめきを聞いていた。風の音、波の音、遠い神楽、舞い踊る宴のざわめき。今夜も枕に耳をあてていると、こちらに届く声がある。おいおい、きゅうべえ、ちゅうべえ、ためくま、きち、そで、いわ、まつ、よしみね、たき、こじろう、よしろうと呼ぶ。なんじゃろうと思ってふと気がつくと、ぶんきちと生まれたばかりの弟の名を呼んでいた。

ぶんきち、ぶんきちと呼んでいると、どこからか泡がはぜるような小さな囁きが聞こえて、弟の名を唱えている。はっと目覚めると、隣で寝ていた弟の瞼の上で小さいものたちが踊っていた。翌朝、枕を川に流したが、弟はほどなく病気になって死んでしまった。

あらざらむ此の世のほかの思ひ出にいまひとたびのあふこともがな。