父の先見

岩波文庫 1990

哲学と芸術を分岐点に衝突すると、自由が欠ける。そこでやむなく自分を3つに分けた。Aの自分は黄金の吊籠が上下する呑気な芸術家である。Bはストア派の血をうけて聖人の下僕たらんとする者である。Cはピサの斜塔にいて金属球の落下を測るあの科学者の弟子である。

これが牧野信一の『吊籠と月光』の発端だ。こういう三分三身法を思いついた「僕」は嬉しさに雀踊りをしながらインデアン・ガウンを羽織って、この三者の絡みぐあいをこれから見ていこうという小説なのだ。まったくもって奇天烈だ。

劈頭に「マキノ氏像」というブロンズ像が出てきて、これについては自分も始末に思案しているのだが、そのためには馬のゼーロンの勇気を借りなくてはいけないというふうに始まるのが、『ゼーロン』である。これまたとんでもない発想だ。

本書には12篇の作品と随筆が収録されているのだが、どれもがこんなぐあいで、その大半は昭和2年から7年までのわずかな期間に綴られた。実はその前の大正期のものは、もっと変なのだ。

牧野信一自身が説明するところによると、牧野家には代々狂気の血筋が流れているのだという。一代にたいてい一人の発作がでて、座敷牢なり病院なりに閉じ込められているのだという。

それがどこまで“真相”なのかわからないけれど、たしかに大正期の『瓜』という作品では主人公が「狂人になるんぢゃないかしら」と呟いている場面があった。狭隘な対人関係に過激な神経をもちこみすぎている作品なのである。一方、いま紹介した『吊籠と月光』や『ゼーロン』や、また『酒盗人』や『淡雪』はたしかに変な筋書きではあるのだが、どこかに「そっちへは行かない」という振り子がちゃっちゃっちゃっと揺れている。その振り子を下から見上げるのは御免だが、牧野はこれを首尾よく下から見上げたり、横から見たりするようになっていて、その視野の揺れをうまく言葉にしていった。

こういう文学はあまり大正昭和には見られない。だいだいこんなことを試みれば心が解体してしまうか、技法が腐敗するか、あるいは巧妙に何かをデッチあげて済ませるか、これらのどれかだ。それを牧野はときにヒューモアを漂わせて自己観察をし、そのくせそこをふうっと横切ってみせるのだ。こういう文学作品はあまりない。

かつて三島由紀夫は中央公論社の「日本の文学」に内田百閒・稲垣足穂とともに牧野信一を収録して、それまでにまったく顧みられることが少なかった3人の比類のない才能を評価しようとした。

さすがに三島の編集力は冴えていて、たちまち百閒も足穂も浮上して世間を驚かせた。三島はそのあと自害した。ところが牧野信一ばかりは三島をもってしても蘇生させられなかったのである。三島も牧野も自殺をしたというのに――だ。

そのせいか、いまもって牧野を読む者は少なく、文学議論の対象にもなりにくい。ぼくが管見したところでは、「早稲田文学」の平成8年12月号に「牧野信一・生誕100年」が組まれ、そこで柳沢孝子や島田雅彦が諸説を出していたという程度なのである。ただ、この特集ではおもしろい発言がいくつかあって、たとえば安藤宏は『鱗雲』をとりあげ、牧野は自分が見た夢そのものではなく、一人の作家の中で夢が自律していることを書いていると指摘したり、武田信明が牧野は「思い出すことのできぬ存在をめぐる小説」を書いていると指摘していた。「思い出すことのできぬ存在」というのは牧野のある面を言い当てている。

牧野信一は小田原の人である。『熱海線私語』には「私たちは旧熱海線の小田原町に生れ、私の最も古い記憶に依ると、小田原ステーションの広場あたりが祖父母や母と共に私が育っていた家の竹薮に位した」とある。

すくすく育ったわけではない。少年期の牧野は洋服を着るということだけで、すでになんらかの齟齬を感じる子供だったようだ。その洋服というのが外国に父親が送ってくる子供服で、それを母は牧野に着せようとするのだが、それでいいやと思っている牧野に、爺さんが「おれはメリケンは嫌いだ」というものだから、なんだか洋服と自分の隙間を感じてしまうのだ。

父子関係を欠いていた。そういう小田原の少年だったのだ。それが父親が選んだ洋服をめぐって爺さんとの食いちがいとしてあらわれた。大江健三郎が東大を卒業して初めて背広を着たとき、あまりに自分が不恰好なのに吐き気がしたというようなことをどこかで書いていたとおもうのだが、この大江の背広と牧野の洋服はちがっている。大江の背広はサルトルのマロニエの根っこに置換できるだろうが、牧野の洋服は血の中からずれてきたものだから、どこにも持ってはいけない。

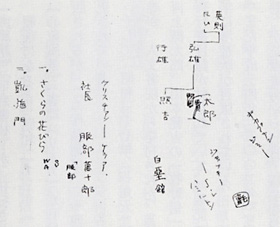

が、それでも牧野はとくに何をおこすということもなく、大正5年に早稲田の英文科に入り、妙にゲーテや谷崎に惹かれるというふうになっていく。卒業すると、巌谷小波の弟の巌谷冬生の紹介で時事新報社に入った。少年文学部に配属されると、そこに佐佐木茂索がいた。のちの文芸春秋社の社長である。あまり忙しくない仕事だったらしく、牧野はこの佐佐木と銀座をぶらぶら歩いてばかりいる。そのうち浅原六朗から同人誌「十三人」への参加を誘われ、そこで書いたのが『瓜』だった。これが島崎藤村に激賞された。

これでついつい牧野は作家になってしまうのだ。が、それがはたしてよかったのか。

その後の牧野の初期の小説は『父を売る子』という作品集になった。アメリカから帰国した父親とつねに衝突し、ずれあい、罵りたくなる自分の心のあてどなさを書いている。この書き方はその後の牧野にずうっと続行するもので、よくぞここまで同義反復のすれすれの回路を書けるとおもうのだが、その初期の作品のひとつの、たとえば『悪の同義語』は悪すら同義反復してしまって表出しきれないといったというような作品なのである。

それが『鏡地獄』では、さらにこうなっていく。「人はそれぞれ生まれながらに一個の鏡を持って来ている筈だ。自分の持ってきた鏡は、正当な使用に堪えぬ剥げた鏡であった。僻地の理髪店にあるような凸凹な鏡であった。自分は写したつもりでいても、写った物象はことごとく歪んでいるのだ。自分の姿さえ満足には写らない。こんなことばかり書いていたせいか、牧野はさすがに面倒くさくなってきて小田原に戻る。すでに結婚しているのだが、妻との関係もほとんどうまくいっていない。そこでやおら書いたのがさきほどの『鱗雲』だった。「思い出すことができぬ存在」を追うのではなく、「思い出すことができぬ存在」そのものを書く。たしかに牧野はそのようにしていたとも見える。

しかしもしそうだとしたら、そこから、たとえば埴谷雄高の存在と非存在の文学へはごく近距離だったのだ。ところが、そうではなかった。ここから牧野は転回をする。するりと架空や虚構に遊びはじめるのだ。いわば私小説の地獄を脱出してしまうのだ。吉行淳之介がここから先の牧野信一が大好きなんだといった時期にあたる。

牧野はまた妻子を連れて東京に出てきた。引っ越しも何度かする。魚籃坂にいたり、大森山王にいたりした。そして、冒頭に紹介した『吊籠と月光』や『ゼーロン』のような、だれもが書けないものをさっと書く。『ゼーロン』のことをもう少し紹介しよう。

主人公は自分の生活を立て直すために家財を処分するのである。ただ、ある彫刻家が制作した「マキノ氏像」というブロンズ像だけはなぜか手放さずに、これは山村の友人に保管してもらうことにする。ここまでは町田康の『くっすん大黒』だ。

そこで自分でゼーロンという馬に、これを結わえつけて運ぶのである。けれども山中は悪路で、主人公はその渦中に夢幻のような狂燥のような言葉の前衛に向かって後戻りできなくなっていく。そこでの文章が、おもしろい。牧野以外のだれにも書けない文章になる。

――私は、ゼーロンの臀部を敵に激烈な必死の拳闘を続けて、降り坂に差しかかった。騾馬の尻尾は水車のしぶきのように私の顔に振りかかった。その隙間からチラチラと行手を眺めると、国境の大山脈は真紫に冴えて、ヤグラ嶽の頂きが僅かに茜色に光っていた。山裾一面の森は森閑として、もう薄暗く、突き飛ばされるごとにバッタのように驚いてハードル跳びを続けていく奇態な跛馬と、その残酷な馭者との直下の眼下から深潭のように広漠した夢魔を湛ていた。――

こういう文章は、やはり馬を描いていた『蝿』の横光利一には綴れない。馬というなら有島武郎の『カインの末裔』も広岡仁右衛門をして馬を斧で殺させているが、ああいうものともまったく異なる。

うまい文章でもなく、陶治もされてはいない。そんなことはおかまいなしなのだ。ここには「見えていく存在の風景」がトポロジカルに変容しつつある。そういう文章になっている。

のみならず、ゼーロンと牧野とのシーノグラフィックでトポロジカルな一騎打ちは、なんと別の作品にもあらわれるのである。作品をまたぐのだ。『夜見の巻』というもので、ぼくは次の場面の文章にさしかかったときは、ほとんど声をあげていた。こんなふうになるとは予想もつかなかったのだ。

――ゼーロンは、虹型の弾道を描いて一挙に境内を突き切ると、花やかな水煙を挙げて流れへ飛び込み、

息つく間もなく水を駆け渉って河原を横切り、桑畑を

飛び越えて、徑もなく、山中の溪谷に踏み込んでも、

決してゼーロンの勢いは鈍らなかったが、その間に漸く私の進歩はその臀部から背筋を這って首根に達し、

鬣に武者振りついていた。――

牧野信一は縊死した。葬儀にかけつけた川端康成、川上徹太郎、小林秀雄、坂口安吾らは驚き、その孤立に思いを寄せた。が、そんなことはないのである。三分三身法を思いついた牧野は吊籠に乗って月光に向かいつつ、これらが久々に一心同体になっていくことを感じて、インデアン・ガウンを羽織って雀躍りをしていたのである。

ぼくは「方舟三千大千世界」というものがあると思っている。牧野はその方舟に乗ったのだ。