神聖ローマ帝国の皇帝にして、ハプスブルク家の当主。

ボヘミア=ハンガリー王にして、稀代の神秘主義者。

図抜けたコスモポリタンとして、

アルチンボルドやケプラーらと親しく交わり、

万巻の書物を偏愛して、世界の秘知の探索に耽り、

そして周囲を悉く魔術的に染め上げていった王。

その名はルドルフ2世。

プラハの最も偉大な象徴であって、

前代未聞の情緒不安定な帝王だった。

しかし、われわれは誰だって自分のどこかに

ルドルフ2世の狂気じみた片割れを棲まわせている。

コーゼ・コンフーゼ!

ロバート・エヴァンズの本書の原書は40年以上前のものだ。その噂はフランセス・イエイツ(417夜)からジカにも聞いていたが、邦訳は30年くらい前に平凡社の二宮隆洋さんがテオリア叢書の一冊として刊行した。

二宮さんは平凡社の名物エディターだった。ぼくはけっこう二宮本を耽読してきた。最近になってひょんなことでお目にかかったが(平凡社の新刊の帯に推薦文を書く件で)、ゆっくりそういう話をする暇がなかった。

翻訳は若い中野春夫さんで(その後はイエイツゆかりのワールブルク研究所にいた)、ブックデザインは戸田ツトム君だった。黒枠をともなったタイトルが斜めに掛り、著者名が銀と黒に分かれて読みにくいのが難点だが、四方に金色の円によるアルチンボルドの絵の部分がエンブレムのように配されて、戸田君の知的デザインの凱歌を表明していた。

ついにあのルドルフ2世が本になったのかと思って愉しんで読んだ。時代を切り取るキーワードの使い方、ルドルフ2世の狂気を知的なレンズで絞りをかけて順々に説明していく文脈、皇帝の周辺をとりまくハイパーオカルティックな多士済々のプロフィールの思わせぶりな交ぜ方などなど、エヴァンズの手腕はいずれも抜群の表象力と描写力となって発揮されていた。きっと翻訳も絶妙なのだろう。

原註もかなり詳細で、イエイツが「他のどの文献にも見られないほど豊富な資料」と言ったのもむべなるかな、いまではずいぶん知られるようになったものも少なくないが、当時にすれば、目を見張るような魔術的世界観を出入りする一級資料が惜しみもなく披瀝されていた。

ロバート・エヴァンズ『魔術の帝国』平凡社

戸田ツトムによるブックデザイン。斜めに走るタイトルと四方に配されたアルチンボルドの絵が特徴的。金と銀で印字された著者名は写真右上。

タイトルを囲む黒枠の中には原題が金文字で印字されている。

表紙を開くと、袖に描かれたルドルフ二世の肖像画が覗く。

ともかくもルドルフ2世の妖しくも絶対的な、神秘的で魔術的な全貌は、本書で初めて白日のもとに晒されたのである。

その後、工作舎の米沢敬君が斎藤栄一訳でトマス・カウフマンの『綺想の帝国――ルドルフ2世をめぐる美術と科学』を翻訳刊行した(ブックデザインは西山孝司君だった)。カウフマンはワールブルク研究所の新鋭で、こちらもイエイツ譲りのマニエリスティックな解明を試みて、愉しかった。『魔術の帝国』はごく最近に筑摩の学芸文庫の2冊本に入ることになって(このカバーデザインも戸田君だ)、以前にくらべればときには眉を顰めて語られてきたルドルフ2世は、さぞやずいぶん親しみやすくなったわけである。

が、やはりルドルフ2世は親しみやすいという皇帝ではない。近付けばこちらのどこかがぶっ飛ぶか、腐るか、溶けていく。今夜はそのへんのことを気にして、この希代の皇帝にまつわる関心事をぼくなりに案内してみたいと思う。見知らぬ名前がいっぱい出てくるが、驚かないでほしい。

キーワードはいくらもあるけれど、中心には「ミスティーク」「メランコリー」「デリュージョン」「ポゼッション」「タリスマン」「パンソフィア」「インヴェンション」などが燻っている。そしてすべては「コーゼ・コンフーゼ」(混然たるもの)なのである。舞台は16世紀末のプラハだ。

トマス・カウフマン

『綺想の帝国――ルドルフ2世をめぐる美術と科学』工作舎

西山孝司によるブックデザイン。表紙と裏表紙が反転している。

『魔術の帝国』ちくま学芸文庫版

上巻(右)にはハンス・フォン・アーヘンによる、下巻(左)にはアルチンボルドによるルドルフ二世の肖像が配されている。

デリュージョン。暗示。プラハのマニエリストたちはみんなデリュージョンを心得ていた。タリスマン。護符。かれらは建築も絵画も金属装飾もタリスマンであることを熟知していた。

そういうことを理論にしてみせたのはカレル・ファン・マンデルだ。ヴァロワ・タピスリーの制作者リュカス・デ・ヘーレの弟子で、当時の美術論と文芸論の碩学で、出版者でもあった。マンデルはデリュージョンとタリスマンによる視覚的神秘学を構成できた。皇帝ルドルフ2世がそれを求め、その制作の多様化を次々に芸術職人たちに発注した。

彫刻にしてみせたのはジョヴァンニ・ダ・ボローニャで、建築にしてみせたのはバルトロメウス・スプランヘルとハンス・デ・モンテだった。二人は皇帝がプラハに帰還したときの凱旋門を造り、雉子園を改造した。スプランヘルは画家のハンス・フォン・アーヒェン、アドリアン・デ・フリースとともに、皇帝の望むどんな寓意画像も提供できた。デ・フリースはアウグスブルクで初めて噴水を造ってみせた男でもあった。

かれらと同じように寓意の表象の才能に長けていたのが、ほかならぬジュゼッペ・アルチンボルドなのである。ところがアルチンボルドが、さてどんなことをプラハでしていたのか、その細部がまったくわからない。エヴァンズが彫琢した『魔術の帝国』も、カウフマンの『綺想の帝国』も、そのことだけには深入りできなかった。

アドリアン・デ・フリース『獅子の頭をもつルドルフ二世』

ルドルフとヘラクレスの結びつきがうまく表現されているルドルフ二世の彫像。この作品は当時の観相学を正確に投影していたようで、人間界における皇帝の地位と動物界におけるライオンの地位との照応関係がみられる。

ハンス・フォン・アーヒェン

『アウグストゥスとしてのルドルフの寓意』

エギディウス・ザデラーによる銅板模刻

上部のモットー“PROCESSIT”と“ADSIT”に魚尾山羊と鷲がまたがって、人文主義的美徳と戦勝の寓意が結びつけられている。

2009年の夏浅く、渋谷の東急文化村のミュージアムで「奇想の王国」展が開かれた。サブタイトルは「アルチンボルドとルドルフ2世」と銘打たれ、ぼくも新聞の予告記事にその感想を寄稿させられた。

展覧会は当然ながら奇妙な凝集的綺想画をメインに展示したもので、1562年にウィーンに移住して宮廷画家となったアルチンボルドの盛りだくさんに油彩を塗り上げた、ぼくなら「見立て濃絵(だみえ)」と名付けたい油彩画を中心に、ルドルフ2世のコレクション趣味を従属的に垣間見せたものだったのだが、アルチンボルドがどんな男だったのか、なぜプラハに来たのかを探しにきたぼくとしては、絵をこまごまと見るだけでは推理の翼を広げられなかった。

当時すでにアルチンボルドは、周辺から「エクストラヴァガンテ・ピクトーレ」(度外れた画家)とか「ビザルリ・ピクテュラル」(奇天烈な絵)とみなされていた。その後も「カプリッチ」(気まぐれ)あるいは「インヴェンション」(でっちあげ)と思われてもいたのだから、かなりの畸人扱いだ。

一人グレゴリオ・コマニーニ(ラテラノの司教座聖堂会)が美術対話集『イル・フィジーノ』で、いやいや、アルチンボルドには「学知に満ちた寓意」(dotte allegorie)が込められていると評価した。それでもコマニーニは、あれは全体としては「スケルツォ」(冗談)だと言った。やっぱり、なのである。

ぼくはルドルフ2世の肖像をあえて果実神ウェルトゥムヌスにあてがった謎を宿題に持ち帰ることにした。アルチンボルドはいったいどんな理由でこの稀代の魔術王を古代ローマのウェルトゥムヌスに扮装させる当意を得たのだったか。わが日本神話なら、これは田道間守(たじまのもり)が探しにいった常世のトキジクノカグノコノミ(非時香菓)というものだ。

ウェルトゥムヌスは古代ローマの果実神である。それとともに全天の季節の移ろいを司る自然界の自律的変態を告げる全面神である。ギリシア神話では幼いゼウスに乳を与えたヤギ(アマルティア)の角(つの)を象徴していた。ラテン語の“verto”(転ずる)の語義にもなった。

そのウェルトゥムヌスをルドルフ2世に見立てたのは、もともとアルチンボルドが季節の変化を取り交ぜた季節変容画にする特異なメタモルフォシスの異常趣向をもっていたせいもあるだろうものの(『四つの季節』『四大元素』など)、それがルドルフ2世においては異様な野菜果実を集約させた理由は、どうもはっきりしない。

けれどもルドルフ2世本人はこの肖像画の完成を心待ちにし、いよいよ絵が届くと手を叩いてふっふっふと悦んだという。何かがピンときたのだろう。しかし、まことに奇っ怪な話である。どこにあんなフルーツポンチのようなトロンプ・ルイユ式肖像画を待望する帝王がいるものか。

それが、堂々いたわけである。ブラハにいたわけだ。あの変な絵がマニエリスムの都プラハに君臨する皇帝にふさわしいと思ったようなのだ。

プラハは14世紀に神聖ローマ帝国の首都になり、ハプスブルク家の東方中心になった都市である。皇帝ルドルフはそのプラハからヨーロッパのカトリック全世界を引っ張りまくった男だ。ぼくはいつかプラハとともに「1600年のウェルトゥムヌス」に付き合わなければならないと思ったものである。

それにしても、よりによってプラハとは!

20世紀になってなおプラハはフランツ・カフカ(64夜)、マックス・ヴェルトハイマー、ライナー・マリア・リルケ(46夜)の街だったのだ。

16世紀のヨーロッパ

太線で囲まれた部分が神聖ローマ帝国。うちプラハを含む灰色部分がオーストリア・ハプスブルク直轄領。

ルドルフ2世は1552年に生まれて1612年に没した。死んだのはあの三十年戦争直前のことで、家康が身罷る4年前のことだ。

ちょっとわかりやすい年齢比較をしておくと、エリザベス女王が信長の1歳年上で、そのエリザベスの3歳年上がロシアのイワン雷帝で、そのイワン雷帝の3歳年上がスペインのフェリペ2世であるころ、これら絶対君主の先駆者たちより一回り年上の風変わりな神聖ローマ皇帝だったのが、わがルドルフ2世だった。

1600年を挟んでいるのだから、この年代のヨーロッパを象徴する歴史的事件なら、ヴォルムスの国会、ローマ却掠、ルターやカルヴァンの宗教改革、アウグスブルクの和議、イギリス艦隊とスペイン艦隊の激突、オランダやイギリスの東インド会社の設立をはじめとしていくらもあるが、このときウルタヴァ河畔の都でいったい何がおこっていたかは、案外知られていない。

英蘭に東インド会社が設立され、わが邦に関ヶ原の戦いがおこっていた1600年は、実はプラハのティコ・ブラーエのもとにヨハネス・ケプラー(377夜)がやってきて、帝国天文官に任命された年だった。その天文台を創設したのがルドルフ2世だ。ティコとケプラーと皇帝ルドルフは、互いにプラハこそがこの世で一番錬金術的な宇宙世界都市だと確信した。そこへアルチンボルドが招聘されたのである。

ティコとケプラーを橋渡ししたのは占星術師のヨハン・イェセニウスだったから(ティコの弔辞を読んだのもこの男だ)、イェセニウスがアルチンボルドを皇帝に引き合わせたのだろうか。いまなおそのへんの事情は詳らかになってはいない。

ティコ・ブラーエ(左)

デンマークの天文学者。ケプラーの法則を生む基礎をつくった。

ヨハネス・ケプラー(右)

ドイツの天文学者。理論的に天体の運動を解明した、天文物理学の先駆者。

何かがわからなくたって、しょうがない。この時代は格別なのである。絶対王権と神秘主義とが同一の人格や同一の宮廷のなかで驚異をもって多重化していた時代で、宇宙観と帝国観と社会観が十重八重に相互陥入していた。

こんな時代はほかに、あまりない。「ミスティーク」(神秘表象)と「パンソフィア」(汎知学)が表立って噴き出た時代だったのだ。こういうものは隠花植物のように、どこかに身をこごめているはずのものである。ところがルドルフのプラハがそれをやすやすと実現してしまったのだ。

ケプラーのルター主義に対する反発、ジェロティーンのカルヴァン主義との闘い、カトリック主義に対するジョルダーノ・ブルーノの烽火などがうずくまり、絵画はマニエリスムの徹底に向かい、早くもバロック・モードが零れはじめていた。

これらはいずれも想像を超える驚天動地を、ルドルフ2世がめざしたかったということをあらわしている。そういうものが哲人や異端者や宮殿や寺院の奥深くではなく、王家の政治・外交・交際の前面に躍り出はじめたのだ。そしてこの有象無象が陰にも陽にも、過激にも軟弱にも、マントのごとくひっついていた時代に、ルドルフ2世がその一隅から晴れがましく登壇したのだ。

たんなる一隅ではない。ヨーロッパの頂点の座に登壇した。なぜルドルフ2世にそんなことが可能であったのか。

ルドルフ2世は神聖ローマ皇帝であって、かつハプスブルク家の当主であった。同時にまたボヘミア=ハンガリー王であった。

それとともに、全ヨーロッパの君主のなかで図抜けたコスモポリタンでもあって、またかなりの変人畸人でもあった。残念ながら政治力はからっきしで、そのため、ルドルフ2世の名声と評判は当時すでにしてまことに妖しく、のちのちまで「偉大な芸術パトロン王」でありながら「稀代のオカルト王」でありつつ、そのうえ「情緒不安定の王」でもあるという、不気味に交錯しあう“3つの顔”をもたされた。

つまりはルドルフこそは畸人なのだ。変人なのである。だからこそぼくは、この王がほっとけない。

この王はティコ・ブラーエやケプラーやアルチンボルドの庇護王でもあるけれど、正真正銘の魔術師でもあったのだろう。ヨーロッパにはときどきこういう憂鬱王や魔術王があらわれる。ファウスト博士や青髯ことジル・ド・レはべつとしても、ワーグナーの音楽に狂った月王ルートヴィヒ2世(781夜)はなかでも有名だろう。

古くはソロモン王もいる。ボードリアン図書館の写本276からは、ソロモンの大鍵と小鍵をめぐる異様な魔術が浮かび上がる。ルドルフ2世の趣味はそれらに勝るとも劣らない。

魔術書『ソロモンの鍵』の写本にみられる「大ペンタクル」

プラハを読み解くための基礎知識として、16世紀前後のハプスブルク家と神聖ローマ帝国というものを、とりあえずは理解しておいたほうがいい。

ハプスブルクとは「鷹の城」(ハピヒスブルク)という意味で、双頭の鷲を紋章にしてヨーロッパ最大の王家として君臨した一族のことをいう。13世紀に最初の当主ルドルフ1世が神聖ローマ帝国の皇帝になったときから、この威容は変わらない。

神聖ローマ帝国(Heilges Römisches Reich)は北はホルシュタイン、南はカルニオラ、東はボヘミア、西はアルザスをおおう変則的政教統一体である。日本の教科書では、962年にオットー大帝がカロリング朝型のローマ帝国の継承者として皇帝を戴冠したときが神聖ローマ帝国のおこりとされているのだが、ドイツ歴史学では800年のカール大帝をもってその始点とする。

最初から神聖ローマ帝国だったのではない。1157年にフリードリヒ1世がドイツ諸侯に発布した召喚状のなかで「神聖」(Sacum)が冠せられた。フランク王の西ローマ帝国に対抗したためだ。

1254年にホーエンシュタウフェン朝が断絶すると皇帝の空位期間がしばらく続いたため、14世紀のカール4世の金印勅書からは有力な7人の選帝侯(封建領主)による選挙で皇帝を選ぶようになった。それが1438年に即位したアルブレヒト2世以降は、すべからくハプスブルク家の出身者たちになっていった。その慣習が1740年まで続いた。ここには「帝国理念」(ライヒス・イデー)があり、また「皇帝の権威と聖性」(カイザー・イデー)が君臨した。

神聖ローマ帝国には、むろんキリスト教世界の統一性や使命感があった。これらのことは、もとよりハプスブルク家のルドルフ1世が神聖ローマ帝国の皇帝になったときからうすうす宿命づけられていたことだった。

16世紀のハプスブルク家の家系図

神聖ローマ帝国におけるハプスブルク家の紋章

「双頭の鷲」自体は古来より存在する紋章で、紀元前20世紀から7世紀の間のシュメール文明や、現在のトルコ地域のヒッタイトでも使用されていた。ハプスブルク家関連の「双頭の鷲」の多くは黒色である。

ハプスブルク家(Haus Habsburg)はヨーロッパ最大の王朝を担った一族である。ヨーロッパを語るのに、少なくとも第一次世界大戦までは、この巨大な一族の血縁関係を除いては近世近代ヨーロッパの何の歴史も語れない。

ルーツは10世紀のライン川上流地の「鷹の城」を所有していた貴族ハビヒツブルクであるが、その名をハプスブルク伯と変えたルドルフ1世が、先にも述べたように神聖ローマ皇帝ドイツ王になり、1273年にボヘミア王のオタカル2世をマルヒフェルトの戦で破ったあと、息子にオーストリア公国を与えたあたりからは、格段に勢力を広げた。

なぜオーストリアに君臨したことが全ヨーロッパの牽引力になりえたかといえば、ヨーロッパにとってオーストリアは、東方諸国、とりわけオスマントルコの侵入を防ぐ最大の防波堤だったからだ。

もともとオーストリア地方は、カール大帝がオストマルク(東方辺境領)としてスラブ諸族やマジャール(ハンガリー)人の侵入に備えたところであって、バーベンベルク家のレオポルトが東方辺境伯を称してからは、ドイツ人居住圏の最東部を意味するエスターライヒ(英語読みがオーストリア)となり、バーベンベルク家が断絶したのをきっかけにボヘミア王が、続いてハプスブルク家が領有することになった。

20世紀のドイツ王をめざしたヒトラーが真っ先にオーストリアに進出しようとしたのも、こうした背景による。

1438年、そのハプスブルク当主のアルブレヒト2世がドイツ王となり、続くフリードリヒ3世がその王位を自動継承するようになると、ここからは破竹の王位継承の拡張だった。

アルブレヒト2世は1477年にはブルゴーニュ公領のネーデルランド・オランダ王を継承し、1508年のマクシミリアン1世の即位からは、ハプスブルク家の当主が歴代の神聖ローマ帝国の皇帝となった。さらに1516年には婚姻政策によってスペインの王位も手に入れると、ここに広大なハプスブルク帝国が築かれた。カール5世の領土は文字通りの「日の沈まぬ帝国」となり、その弟のフェルディナンド1世はハンガリー王、ボヘミア王ともなった。

そういうハプスブルク家がカトリックとプロテスタントの宗教分裂がおきたころから、しだいに変貌していった。中央集権的な体制を改変しつつ神聖ローマ帝国を支配しようとする一方で、自身をカトリックの大義の実現者とみなすことによって反宗教改革にドグマ的な基盤を与えもしていたからだ。

とくに15世紀半ばに、フリードリヒ3世とポルトガル女王エレオノーレの子であるマクシミリアン1世が皇帝になってからというもの、また、とりわけマクシミリアン1世がブルゴーニュ公女マリアと結婚してからというもの、ハプスブルク家は多くのヨーロッパ諸国と複雑なかかわりをもったうえで、その統治をハンドリングしていく王権調整装置のようになった。

なかんずくカール5世の王妃にポルトガルのイサベラが選ばれ、相続した所領を1556年にフェリペ2世に継がせるようになると、オーストリア系ハプスブルク家とスペイン系ハプスブルク家とが並立することになった。

ばかでかい並立だ。ヨーロッパはウィーンとマドリッドという二つの主都をもったのだ。

こうした変遷にはカール5世の帝王としての気質も大いに関係していたはずだった。ところがこの男がちょっと変わっていた。

カール5世はそうとうに秀れた英明な皇帝だったと思われるのだが、即位後37年をへたころにさっさと退位して修道院に入り、庭師や時計職人と語りあうというような数寄者めく趣味をもっていた。

このへん、すでにしてマニエリスムなのである。ティツィアーノの筆によるカール5世の肖像画を見ると、ひとつは槍をもった騎馬像で、まさにヨーロッパを掌中に入れたかのような凱旋感が溢れているのだが、もう一枚は修道僧のように泰然として、自身の孤立か精神の誇りかを感じているふうだ。

しかし、そうした厭世者としての側面をもっていたといえ、英明王カール5世によってハプスブルク家のガバナンスは頂点を極めていった。まとめて3つのことをあげておく。

第1にはカール5世が1530年あたりをきっかけに、フランスのフランソワ1世とほぼ30年にわたる抗争対立を繰り広げた。第2には、ルターやカルヴィンらのプロテンタント宗教改革に抗して、一貫してカトリック保守に徹しつづけた。ハプスブルク家はカトリックの牙城となったのである。第3には、ウィーン陥落をめざすオスマントルコ(オスマン帝国)の脅威と対峙しつづけた。ハプスブルク家こそはヨーロッパの守護神でもあったのである。

この3つだ。16世紀のヨーロッパ世界は、旧教(カトリック)と新教(プロテスタント)とに分かれ、そしてハプスブルク帝国と「それ以外」とに分かれたのである。

では、このようなハプスブルク譜のどこからルドルフ2世が登場してきたのか。そしてどのようにして勝手極まる驚異の宮廷世界に耽ったのか。

カール5世のあと、ウィーンのオーストリアのほうは弟のフェルディナンド1世へ、マドリッドのスペインのほうは子のフェリペ2世(かの無敵艦隊アマルダをつくった)へ移っていく。ここで両家は分かれたていった。以降、ハプスブルク家の当主はオーストリアが握る。スペインの力が急速に衰えたからだ。フェリペ2世が亡くなると、あれほどの猛勇を謳われたスペインがイギリスに撃破され、その威光を失っていったのだ。

オーストリア・ハプスブルクのほうはフェルディナンド1世のあと、マクシミリアン2世が継いだ。この王も少々謎に包まれた人物で、スペインの血を引きながらも、スペイン・ハプスブルクの正統性からの圧迫を受けつつ、しかしながらオーストリア独自の帝国文化をつくろうとした。ハプスブルク家にはそのような血が強い。数々の人文主義サークルも準備した。

そのマクシミリアン2世の長男が、本書の主人公ルドルフ2世になる。プラハのウェルトゥムヌスの物語はここに始まった。

ルドルフ2世の登場は、最初はふつうの後継ぎである。父のマクシミリアン2世が1576年に死去すると、ハプスブルク家の財政が縮退した。度重なるオスマントルコとの戦役状態での疲弊が原因だ。財政破綻はよくあることだったが、それでも24歳のルドルフが戴冠した。

才能や器量を訝る者もあったので、すったもんだがあったけれど、これもよくある話で、ともかくもハンガリー王、ボヘミア王、ローマ王の3つの王冠を継承した。

王たらんとする者が学ぶべきことは、「ハプスブルク家の集合的無意識」ともいうべきものである。「帝国のジーンとミーム」ともいうべきものだ。ルドルフ2世もこの教えを叩きこまれたにちがいない。

聖ウィトゥス大聖堂に安置されている歴代皇帝の墓をすべて浄化(リコンセクレーション)するのも、このハプスブルク式の集合的無意識とジーン&ミームを継承するためだった。これぞユニバーサル・インヘリタンスとでもいうものだった。

こうして即位したルドルフ2世には数々の特徴がある。まずもって言語能力が抜群だったようだ。ドイツ語・スペイン語・イタリア語・ラテン語・フランス語に通暁し、チェコ語もそこそこは理解した。

それなのにルドルフは大の旅行嫌いでもあった。ぼくには好ましいことだと思われるが、この男はちっとも動こうとはしなかった。ということは、ルドルフにとっての多言語性とは「観念の世界旅行者」になるための道具立てだったということだ。そのせいかどうか、皇帝はしだいにプラハの宮殿きっての“引きこもり皇帝”になっていく。

もうひとつ、特徴があった。いや“引きこもり”の理由といったほうがいいのかもしれないが、皇帝は幼少年期からすこぶる病弱で、原因は当時のヨーロッパ社会に通暁していたらすぐ想像がつくだろうが、早くに梅毒に罹っていたらしい。いわゆる「フランス病」(モルブス・ガリクス)である。

1600年前後には自殺を企てたという説もある。女王エリザベスが天然痘を克服して復活したようには、皇帝ルドルフはいかなかったようだ。

ともかくもこういう風変わりな皇帝状態だから、治世の実権のほうはいきおい側近のオフィシャル(官僚)かサーバント(文官)が握っていった。やむをえないだろう。

しかし皇帝からすれば、帝国行政組織のなかで自分が傀儡扱いをされるのはどうしても許せない。ときにルドルフは怒りを爆発させ、苛立った。それがまた思わぬ発作にまでつながることにもなった。その激発は、ルドルフ自身にあきらかな皇帝意志が宿っていたことを暗示的に物語る。

そしてこの皇帝意志こそが、ルドルフ2世をしてすこぶる審美的なミスティーク(神秘表象)に走らせ、そこへ埋没させたのである。

そもそもルドルフはヘイパシー(教皇体制)に嫌悪をもっていた。さすがにうわべでは、ネーデルランドでのスペイン・オランダ紛争などがおこったりすると、一応は教皇と協力して事態の解決に当たるふりをしていたのだが、教皇が1593年にアンリ4世にコンヴァージョン(改宗)を迫り、5年後の1598年にはフェッレーラにリヴァージョン(復宗)を迫るのを見ているうちに、だんだん嫌気がさしていった。

とはいえプロテスタントには毫も心は動かされない。皇帝ルドルフ2世は両宗教陣営にどっちつかずでありたかったのだ。

そこへ皇帝の心身に異常がきたしていることがあきらかになってきた。側近たちはただちに帝室侍医のヨハネス・クラートーや聴罪司祭のヨハン・ピストリウスを送りこむ。ところが、それこそルドルフの心身をかえって妖しくさせたのである。とくにピストリウスは、皇帝の心身に「錬金術的苦悩」があるだろうと見て、それをこそ「メランコリー」とみなし、そこにオカルト神学の注入を試みた。

これが治癒であるわけがない。火に油を注いだとは言わないけれど、皇帝はさらにディープになって、シャドウに君臨することになる。

どんな人物の精神状態にも鍵と鍵穴の両方がひそんでいる。たとえ司祭が錬金術やオカルト神学の鍵を親しくもちだしたからといって、それを受けるほうに鍵穴がなければ、鍵の意味は広がらない。皇帝ルドルフにはその黒々とした深い鍵穴があった。あのアルチンボルドがサヤエンドウなどの野菜でふさがりそうになっている両眼の、片方に桜桃を、もう片方に桑の実をあてがった目ン玉に、その鍵穴が抉られていたのではないかと思うほどだ。その鍵穴こそミスティーク(神秘思想・魔術思想)というものだった。

ルドルフはヘルメス主義的な「知」が大好きな青年だ。誰憚ることなく神秘主義やヘルメス学の文献、錬金術やカバラの指南書を覗いてきた。

けれどもそんな程度だけなら錬金術好きのニュートンだって持っていた性癖で、それだけでは魔術的病状は進行しない。オカルト・シンセシス(魔術的統合)はおこらない。

ルドルフ2世が魔術皇帝になるには魔術的表現に富む者たちが宮廷を出入りし、その場をことごとくミスティックにしなければならなかった。

その宮廷についてだが、ルドルフ2世は即位まもなくウィーンではなくプラハに政庁を移した。いよいよプラハの日々が始まったのである。

宮都プラハに何もなかったのではない。すでに幾つかのルネサンス建築、イタリアのベルベデーレ(屋上に見晴らし台をもった建造物)、ルドルフの叔父にあたるフェルディナンドがつくった「星宮」(フヴェッダ)という名のサマーレジデンスなどが先行していた。

そこに魔術王の豪壮なプラハ宮廷が改めて鳴り物入りのセンタリングをはたしたのだ。1583年に完成した。プラハはたちまちマテル・ウルビウム(太母都市)になった。

ここに参集してきたのが汎知的な人文主義者たちの精華であり、ということはヨーロッパ随一の書物たちの圧巻であり、目眩くマニエリスムの視覚魔術の表現者たちであり、つまりプラハ・バロックの巌頭であり、星座と医体が魔法のように照応する象形文字的世界観を標榜する神秘学徒たちだったのである。

プラハの宮廷に集まったのは、ティコ、ケプラー、イェセニウス、スプランヘル、アルチンボルドといった天文学者や画家や彫刻家だけではない。

数学者のマルティン・バハーチェク、ルドルフ2世が憧憬をもって迎えたブリューゲル兄弟、プレスラウ人文主義の長老ヤーコプ・モーナウ、文献学者クリストフ・コレルス、法律学のオットー・メランダー、財政主義者のヨハン・マティアス・ヴァッカー、エリザベス朝のモナド神秘主義者ジョン・ディー、寓意画を編纂した歴史家ヤーコプ・テュポティウス、機械製図の職人ストラーダ父子、永久運動機関の研究家エラスムス・ハーベルメルやコルネリウス・ドレベル、原石加工家のペーター・シーベル、多声音楽の作曲家クリシュトフ・ハラント、錬金術的医療師ミヒャエル・マイアー、みんな来た。

それぞれがプラハのルドルフ2世のもとでトランス・ミューテーション(超越的変成)とマグヌ・オプス(大いなる作業中)にとりくんだ。ぼくはときどき思うのだが、今日の企業家やミリオネラーは、こうした人士をこそ好きに集めて徹底したシンクタンクでもつくればいいのである。

ジョルダーノ・ブルーノ

イタリア出身の哲学者、ドミニコ会の修道士。コペルニクスの地動説を擁護した。異端であるとの判決を受けても決して自説を撤回しなかったため、火刑に処せられた。

マテル・ウルビウム(太母都市)のプラハに、いったい誰がどのように訪れたり招かれたりしたかということを目測するのに、うってつけの人物が2人いる。フランチェスコ・プッチとフィリップ・シドニーという異色の男だ。2人は西ヨーロッパとプラハをオカルティックにつなげた。

プッチは1543年にフィレンツェで生まれて聖職者になり、理想主義的なジョルダーノ・ブルーノやトマゾ・カンパネッラのヴィジョンの影響を受けて一挙にペラギウス主義に傾くと、1571年にヨーロッパ放浪を始めた。ペラギウス主義というのは、ケルト出身の古代ローマ修道士ペラギウスが提唱した異端思想で、原罪をものともせず自由意志によって救霊に至ると考えた連中のことをいう。プッチはその一人で、フランス、イギリス、ネーデルランドを回遊して、そのあとクラフツに赴いた。そこで出会ったのがジョン・ディーとエドワード・ケリーだった。プッチはディーとケリーとともに1585年にプラハを訪れる。

プラハでプッチはディーが主催した降誕会に出ているうちに、自分でも「プッチの会」を開くようになった。

もう一人のシドニーはジョン・ディーの弟子筋で、論証文法家のペトルス・ラムスとパリで出会うと、1573年にオーストリアで紋章意匠家アントニオ・ボンディオと交流したあと、ポーランド・モラヴィアをへて1575年にプラハ入りをして、新皇帝のエリザベス女王公式弔問団の団長になった。

ジョン・ディー

錬金術師、占星術師、数学者であり、イギリスにおいて数学の復興に貢献し、エリザベス1世にも寵愛された。1580年ごろより、エドワード・ケリーとともに水晶玉による大天使ウリエルとの交感を実施した。

エドワード・ケリー

水晶球透視者としてジョン・ディーの魔術的な研究に協力した。ディーはケリーが水晶球の中に精霊ないし天使のヴィジョンを見ることができると信じていた。

プッチとシドニーに共通するジョン・ディーについてはいまさら言うまでもないだろうが、16世紀末を象徴する代表的なオカルティストだ。

ケンブリッジ大学で修士となってエドワード6世の占星術師を務め、『象形文字の単子』を書いた。メアリー1世の即位にまつわって魔術師として投獄されるのだが、釈放後は水晶玉観照による心霊研究に没頭し、大天使ウリエル(エアリアル)との交感が認められてエリザベス女王の側近となった。

その交感に用いたのは「エノク語」(Enochian Language)というもので、今日なおアレスター・クロウリーらによって魔術的解読がされている。デレク・ジャーマン(177夜)もいっとき夢中になっていた。

そのディーが1583年からエドワード・ケリーを伴ってポーランドとボヘミアと、そしてプラハを訪れたのだ。ケリーは妖術をつかったという疑いで投獄され、脱獄を試みて失敗し、それを機会にディーはイギリスに帰っている。エリザベス女王はマンチェスターのキリスト教大学の学長に迎えた。

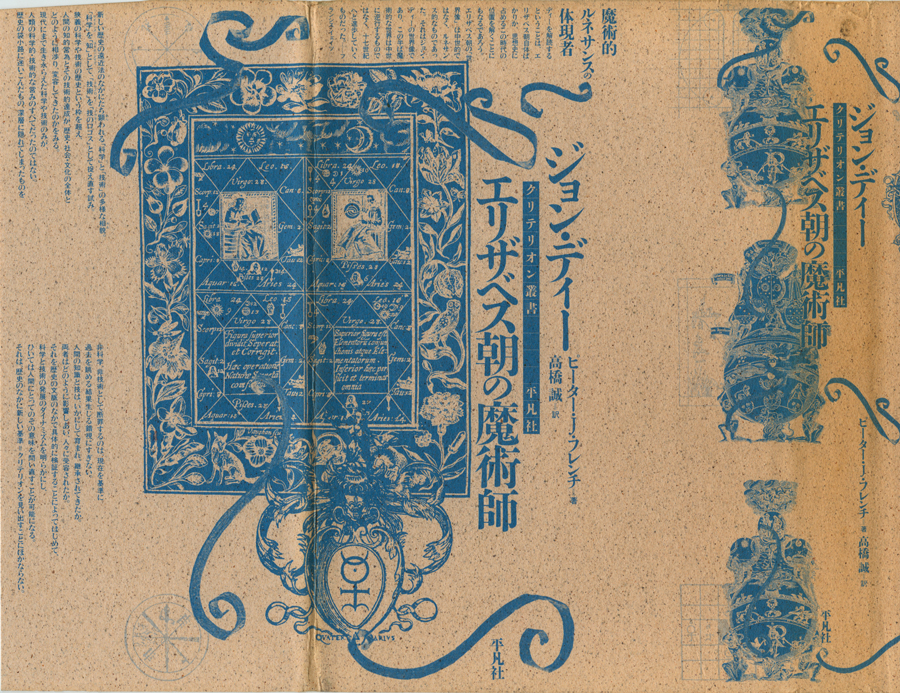

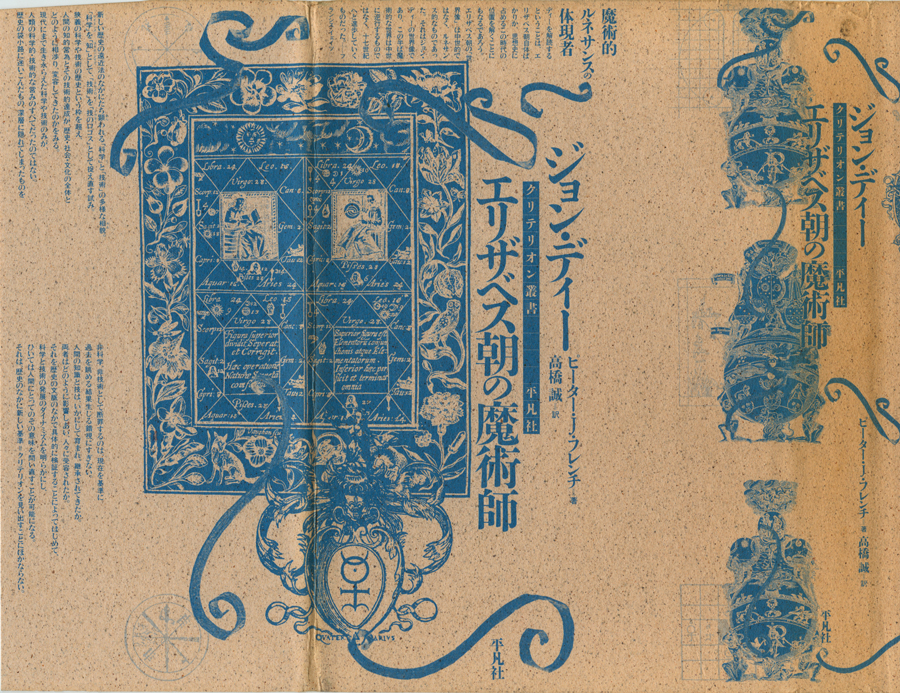

ジョン・ディー『エリザベス朝の魔術師』(平凡社)の表紙カバー

十二星座の名前が配された図が袖の部分にかけて広がる。中央下部分の「♀」に似た記号はディーの単子記号であり、錬金術の象徴体系を表す。

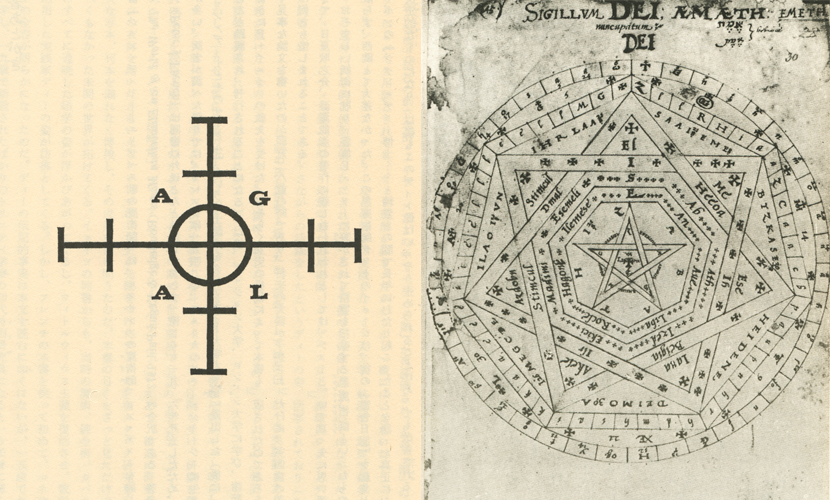

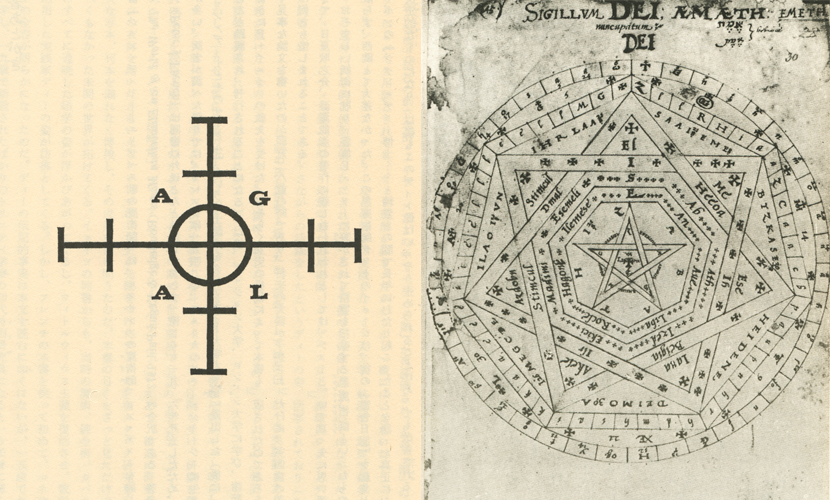

ジョン・ディーの大印章の意匠(右)

ジョン・ディーの印章のダイアグラム(左)

ジョン・ディー著『完璧な航海術』初版のタイトル・ページ

さて、当然のことながらルドルフ2世は稀代の蒐集家でもあった。アルチンボルドやブリューゲル兄弟はプラハに招けたが、それが叶わぬときも最高級のオブジェ・ダール(美術品)を入手しようとした。デューラーやティツィアーノをはじめ、グリューネヴァルトの『イーゼンハイム祭壇画』やホルバインの『フライブルク祭壇画』を入手するのにあらゆる手段を駆使したのは、有名な話だ。

魔術皇帝はマニエリスムに富んだ「クンスト・ウンダーカマー」(驚異の陳列室)をめざしたのである。それは「ディセーニョ・インテルノ」(内なる素描世界)ともいうべきもので、絵画・彫刻・金銀細工・宝石・時計・機械はもちろんのこと、さまざまな動植物もコレクションの対象になった。細密画家ダニエル・フレーシュルがそうしたコレクションの目録を作成したらしいが、詳細はわかっていない。

おそらくアルチンボルドはこうした皇帝の美的配列(アーティスティック・コンポジション)の深くて歪んだ趣向を見抜いて、ローマ神話の果実神ウェルトゥムヌスを皇帝の肖像のモデルに選んだのであったろう。

1612年1月20日、ルドルフ2世は60歳で没した。神聖ローマ皇帝としての在位1576~1612、ローマ王としての在位1575~1576、ボヘミア王としての在位1576~1612であった。

こんな男、いまはどこにもいない。コーゼ、コンフーゼ!

⊕ 『魔術の帝国−ルドルフ二世とその世界』 ⊕

∈ 著者:ロバート・エヴァンズ

∈ 訳者:中野春夫

∈ 装幀:戸田ツトム

∈ 発行者:下中直也

∈ 発行所:株式会社平凡社

∈ 印刷所:東洋印刷株式会社・株式会社東京印書館

∈ 製本所:和田製本工業株式会社

⊂ 1988年7月15日発行

⊗目次情報⊗

∈∈ 序文

∈∈ 改訂ペイパーバック版への序文

∈∈ 地図

∈∈ 系図

∈∈ 図版リスト

∈∈ 序章

∈ I ハプスブルク家、ボヘミア、そして帝国

∈ II ルドルフと政治

∈ III ルドルフと宗教

∈ IV ハプスブルク家、ボヘミア、そして人文主義文化

∈∈ 図版

∈ V ルドルフとマニエリスム芸術

∈ VI ルドルフとオカルト諸学

∈ VII プラハ・マニエリスムと魔術的宇宙

∈ VIII エピローグ

∈∈ 原註

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 史料および略号に関する註

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊗ 著者略歴 ⊗

ロバート・エヴァンズ

一九四三年、イギリスのチェルトナムに生まれる。ケンブリッジ大学ジーザス・カレッジを卒業後(六五年に学士号、六八年に博士号を取得)、オックスフォード大学ブレイズノウズ・カレッジの特別研究員。六九年以降、同大学東・中央ヨーロッパ近代史講師。