父の先見

無明舎 2009

編集:中村紀顕・鐙啓記

目を覆うほどの、胸が詰まる3・11以降の数々の東北関連ニュースのなかで、この時期に平泉に一条の脚光が当たったことは、そこにもし蝦夷の歴史回復のプランが加わるのなら、きっと明日のためのビッグニュースになるはずである。とくに岩手県にとっては大きな復興エンジンのひとつになろう。

ぼくはこの1年をかけて、NHK・BSの『世界遺産・1万年の叙事詩』という90分シリーズ番組をテレビマン・ユニオンの若い優秀なスタッフとともに約1年をかけてつくってきたのだが、先だっての5月13日、その最終回の収録をベルリンの博物館島やクロアチアの戦禍などを紡いだ「継承」というテーマ・キーワードで了えたばかりだった。

その収録後にみんなと話しているうちに、「うーん、やっぱりラストに平泉を入れよう」ということになった。おそらくは象徴的なラストのワンショットが入るだけだろうが、『1万年の叙事詩』のオーラスのカットにはぴったりだ。

しかし今後、もしも本気で「平泉」を番組にしようとするのなら、けっこうな腕力や工夫が必要になる。

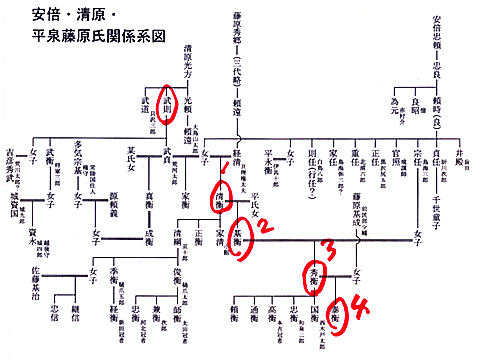

前九年・後三年の役の背景から話が始まり、それがだんだん奥州藤原氏の勃興につながりました。清衡(きよひら)が平泉に館を移してからは基衡(もとひら)・秀衡(ひでひら)がそれを発展させました。けれども4代目の泰衡(やすひら)のときに頼朝も攻めてきて奥州合戦がおこり、さしもの100年に及んだ奥州藤原氏は滅亡してしまいました。その泰衡と義経の最期はほぼ一緒のときでした、はい、チョンチョン、というわけにはいかない。

そもそも“清原氏の清衡”が新たに藤原清衡と名のったのはなぜなのか。その藤原のルーツがあの藤原秀郷にまでさかのぼるのはどうしてなのか。いや、そのような奥州藤原氏がなぜにまた東北の蝦夷(エミシ)の地に独自の社会文化を築きえたのか。またそれなら、安倍氏や清原氏と蝦夷の相互乗り入れはどういうものなのか、そこに合戦を挑んできた源氏との関係はどうなっていたのか、そういうことをまるごと消化しなければならない。

なんといっても日本にとって「陸奥」(みちのく)とは根本的に何なのかということだ。それには「奥六群」こそが立ち上がってこなければならない。そこは昔ながらの蝦夷の本貫なのである。中尊寺のキラキラだけを紹介して、蝦夷の歴史を背負わない平泉を番組にしたところで、何のインパクトもあるまい。

平泉文化が日本の歴史文化のなかでもかなり特異なものであることは、言うを俟たない。京の都の模倣と見られた時期もあったが、そうではない。仮に模倣に始まっていたとしても、模倣の本質は、ガブリエル・タルド(1318夜)が言うように、独創の編集なのである。

なかでも柳の御所は「北の都」にふさわしく、無量光院や毛越寺や中尊寺の建立は「北の浄土」にふさわしいものだったはずである。おそらくはそれらのどれもこれもが稀にみるもので、しかもこれらは奥州藤原4代をとりまく人々によってしっかりとつながっていた。もしも多くの堂宇が焼亡していなかったなら、かなり広大な世界遺産になっていただろう。

清衡・基衡・秀衡・泰衡の4代の人物像も、当初の「俘囚の上頭」「東夷の遠酋」という奥州藤原一族の“蝦夷の自負”の表明このかた、その事績や人脈にまだまだ不明なところが多いものの、そうとうにユニークであることは確かだ。とくに初代清衡と三代秀衡である。北方交易においても金の産出においても、また中央に対する地域社会からの堂々たるプレゼンスにおいても、群を抜いていた。まさに「北方の王者」というべきだ。

ところが、それほどの地歩と栄華と矜持を誇りながら、平泉文化は4代目の若い泰衡の死とともに、そして義経の横死とともに、あっけなく潰えてしまったのである。芭蕉(991夜)が衣川を訪れて「夏草や兵(つわもの)どもが夢の跡」と詠んだ心境は、まことに万感推してあまりある。

その芭蕉が『奥の細道』の全行程を平泉で折り返し点にしていることは、ぼくには芭蕉の陸奥観念の根本にあたるラディカル・スコープだったにちがいないと感じるものがある。平泉への道は、大伴家持から西行(753夜)におよぶ「北の負のマザー」が昏々と眠っていたところなのだ。そのことについては、もう一度か二度、あらためて被災地をめぐり、「奥の細道」がらみの体験をなんとか自分に通過させたのち、いずれゆっくり綴ってみたい。

というわけで、平泉という地には、ぼくにとってもいまもってたくさんの関心を集中させたいいっぱいの魅力が詰まっているのだが、しかしとはいえ、今日の目によってその縁(よすが)を偲ばざるをえなくなった中世平泉文化は、あまりにも歴史的な謎が多いままになっているばかりなのである。

とくに藤原4代をめぐる「生活」と「思想」が見えてこない。清衡・基衡・秀衡・泰衡がミイラになっているということも、まだ存分に考究されてはいない。世界遺産・平泉が世界中に映像紹介されたとき、中尊寺金色堂の華麗と4代のミイラの対比がどんな驚愕をもたらすか、まだ想像だにできない。

考古学的な発掘もまだまだ十分でない。かなりの威容を誇っていただろう無量光院や、毛越寺に付随していただろう観自在院も細部の再現がまったくできていないし、オールドシティの衣川館に対するニューシティの平泉館の、そのセンターたる「柳の御所」や「加羅の御所」の、それらの結構がなかなか見えてはこないのだ。ちなみに“遺跡としての平泉”について、だいたいはどこまでが見えてきたのかということは、いまのところはたとえば斉藤利男の『平泉』(岩波新書)に詳しい。

さて、なによりいっさいの平泉文化の謎を集約しているのが、初代の清衡の出自と生い立ちである。なぜ清衡が奥六郡を掌握できたかということだ。

清衡の父親が藤原経清であることはわかっている。1062年(康平5)の秋のこと、攻め手の源頼義は、奥六群の郡司であった安倍氏の最後の砦であった厨川柵に火を放った。頼義の軍師格になっていた出羽の清原武則が「包囲網をといて柵内の者たちをおびきよせましょう」と進言したようだ。それで瀕死の重傷の安倍貞任も外に引きずり出されてきたのだが、このとき清衡の父の藤原経清も安倍氏の近縁として生け捕りにされ、赤錆の鈍刀で首を斬られた。『陸奥話記』では、これが前九年の役のラストシーンになっている。

清衡の母親の名も、わかっている。安倍氏の娘の有加一乃末陪(あるかいちのまえ)だった(有加一乃末陪については、ぼくが作家ならすぐに小説にしたいほどのヒロインである)。

経清は安倍氏の娘を娶ったのだ。父親が鈍刀で首を斬られたとき、数え年7歳だった清衡はこの母の胸にしがみついていただろう(少年時代の法然を思わせる)。ところがこの母は前九年の役のあと、あろうことか清原武則の子の清原武貞に与えられ、妻となる。母親が敵将の正室にさせられたのである。それとともに清衡は、新たに“清原の清衡”として育つことになったのだ。

これだけでもいささかややこしいが、そこに加えて、そもそも藤原経清の祖先はかの藤原秀郷につらなっていた。秀郷(ひでさと)は俵藤太の異名をもつ豪勇である。経清の祖父はその豪勇秀郷の血をうけた藤原兼光で、その後は強く東北と縁をもつ鎮守府将軍になった名門だった。兼光は陸奥に赴任した。

それで、その子の正頼が亘理郡(宮城県南)に土着するようになって、その正頼が何かの縁で出羽の土着豪族の平国妙の娘を妻にして、そこで生まれたのが経清だった。こうした事情のすえ、経清が安倍氏の娘の有加一乃末陪とのあいだにもうけたのが清衡で、その後の母は敵の清原氏に属することになったわけである。

ということは、清衡はそもそもは藤原秀郷の血を受け継ぎ、ついで出羽の平氏の血を受け継ぎ、さらに安倍氏の血を受け継いで、姓氏のうえでは連れ子の嫡男として“清原の清衡”を名のることになったのである。

血脈、まことに複雑にいりくんでいるが、清衡自身はそういうことにとくに頓着していなかったようだ。

清原氏の内紛が激化して戦乱にいたり、そこに源義家(八幡太郎義家)が介入してきたときは、青年らしくけっこう自在に動いている。うまく立ち回ったというべきか。真衡には楯突いて家衡と組み、義家が介入してからはその中間に立ち、後三年の役が始まる直前には、国守の義家が奥六郡を南北に二分した配分にしたがって、南の胆沢・江刺・和賀の三群をちゃっかり貰っている。

このとき、北の山間寒冷地の稗貫・紫波・岩手の3郡を分け与えられた家衡は、これを不満として義家に讒訴するのだが、義家はこれにはとりあわない。そこで家衡は恨んで清衡一族を襲うのである。おそらくこのときに母の有加一乃末陪(あるかいちのまえ)が殺された。けれども、このときも清衡はあえて戦闘していない。よほどの趨勢のヨミがあったのだろうか。

ヨミ通りだったかどうかはわからないが、やがて後三年の役では思わぬ事態が進捗した。清衡に有利に風が吹いた。清原一族がことごとく戦没あるいは病没していったのだ。残ったのは清衡ただ一人。結局、清原宗家を清衡が継ぎ、奥六郡を掌中にした。

さっそく江刺の豊田館(とよたのたち)を構え、ついでは姓を藤原にして、“清原の清衡”から藤原清衡となって、いよいよ平泉に本拠を移した。これが奥州藤原4代のスタートで、おそらく康和年間(1099~1104)のことだった。

ざっとこんな経緯で清衡は平泉を拠点とし、ここに「北の王城」を築くことになったのである。さっそく南は白河の関から北は外が浜(陸奥湾沿岸)まで、一町ごとに笠卒塔婆を立て、そこに金色の阿弥陀像を描かせたという。

それにしてもなぜ初代藤原清衡は新たに奥州藤原氏を名のり、平泉に「北の都」や「もうひとつの王城」を築けることになったのか。朝廷や中央勢力との関係はどうなっていたのか。ぼくはずっとその背景が読み切れないでいた。

時は白河上皇がいよいよ院政を始めつつある時である。当時の朝廷はどのように東北経営を考えていたのかといえば、安倍氏が衣川の北にとどまっているかぎりは、征夷大将軍を送るほどもなかった。それが前九年の役で衣川の南にまで勢力が及んだとき、なんとか手を打たざるをえなくなってきた。そこで源頼義が奥州に赴き、安倍氏を屠(ほふ)ってこれを収拾し、ついでは清原氏が陸奥の一帯支配を安定させるかと思えたのだが、これが予想外の分裂抗争になったので、源義家がここに介入し、そうこうしているうちに、その“清原の清衡”がその宗家を継いで、今度は「藤原」を奥州で継承すると言ってきたのだった。

これは“脱清原”の選択だった。それも「衣川の南まで管轄してみせましょう」という選択だ。

白河朝廷は陸奥守の藤原実宗や、その後任の藤原基頼などの意見を参考に、ともかくは清衡の申し出を承認して押領使とし、しばらく様子を見ることにしたのであろう。しかし清衡はしだいに独自の“北方政権”を強化していったのだ。なんとも豪胆というか、器量が大きいというか。

本書は、長らく北方蝦夷の研究をしてきた著者の工藤雅樹さんが、満を持して平泉にとりくんで、『平泉への道』(雄山閣)についで、岩手日報に連載した57回分の文章を加筆訂正したものである。

3・11から3週間ほどたったころに読んだ。当時のぼくは打ちひしがれていた。とりあえず千夜千冊に「番外録」を設けて、自分に鞭を打つように地震と津波と原発のことを連打して書くようにしたけれど、これでは歴史的現在にならないという焦燥感をもっていた。とくに東北大震災が東日本大震災に変更されつつあったとき、これでは「本来の東北」が抜け落ちると感じた。

それで一挙に「蝦夷」を浮上させたいと思っていたのだが(1413夜)、そのころのぼくの必死の“東北歴史共読の感覚”は甚だおぼつかないもので、自分でも「胸の津波」に煽られたままになっていた。どうにも地が足についていないようだったのだ。

こうして連休中に釜石・気仙沼・塩釜・いわき市を走りまわるのだが、惨状なまなましい現地に立ってみると、歴史への思いなどとうてい遡及もできない。むしろ「お前、いったい何を歴史浪漫に浸っているのか」と瓦礫の惨状から無言で怒鳴られるようなもの、自分の歴史的現在すら吹き飛ばされた。

ともかくもそんなふうななか、高橋富雄(1415夜)も高橋崇(1413夜)も、そして工藤雅樹も読んでいたのだった。いや、もっと読んだ。毎晩がひどい状態だったけれど、それをやめなかったのは(やめられなかったのは)、なんとか「東北」を古代から現在にまでつなげて3・11を見つめ切りたかったからだった。

もともとぼくの平泉文化についての関心は、きっと多くの研究者や読者がそうであったろうと思うけれど、高橋富雄の名著『奥州藤原四代』(吉川弘文館)や『平泉』(教育社歴史新書)に始まっていた。誰だって、この2冊で「東北」に関心がもてないはずがない。

が、奥州藤原氏というのは、なかなかその胸襟の中に入れたという気になれないという相手なのである。あまりにも史料が乏しい。『吾妻鏡』や『陸奥話記』だけでは現在につながらない。

そこで途中は、新野直吉の『古代東北の覇者』(中公新書)や荒木伸介・角田文衛の『奥州平泉・黄金の世紀』(新潮社)なども読み、また学生時代から3度にわたって平泉や衣川をうろついてきた記憶をたよりに、なんとか奥州蝦夷の一族の中世的本質を推理しようとしてきたのだが、あいかわらず核心をつかめないままにきたわけだった。

そこでいったんは古代蝦夷に戻っていったのだ。その事情についてはすでに1413夜に書いたことである。

その後、本書の著者が書いた『古代蝦夷の英雄時代』(新日本出版社)とその新書版ともいうべき『蝦夷の古代史』(平凡社新書)を読んだ。前著は新日本出版社で刊行され、2005年に平凡社ライブラリーに入るときに大幅な改定が加えられたもの、後者は2001年の刊行であった。読んでみると、著者がどのように古代蝦夷の研究に没入していったのかという経緯も挿入されていて、この分野の推理や研究が一筋縄ではないことをよく伝えてくれた。

ともかくもこういう粗雑な読書遍歴を辿ってきて、今夜はやっと工藤雅樹流の平泉論の突端を眺めているということだ。では、今夜に書いておきたい核心点だけを紹介する。

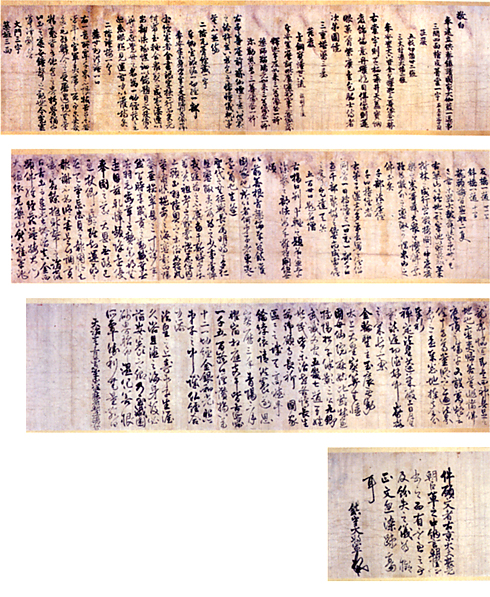

中尊寺には「中尊寺建立供養願文」という国の重要文化財がのこっている。これは清衡が右京太夫の藤原敦光に起草させたもので、金色堂の創建(1124)のあと、新たな伽藍を建造するにあたってその趣旨をのべたものである。金色堂建立の2年後の日付がある。

この願文は平泉の地の意味と奥州藤原氏の核心を解くのに、欠かせない。意訳すればざっと次のようなことが書いてある。

この中尊寺の伽藍には一宇の鐘楼があり、二〇釣の洪鐘が掛けられる。この鐘の音が及ぶところ、あらゆる箇所で苦しみを抜き、楽しみを与え、すべてにあまねく平等の響きをもたらす。この東北の地では、官なるものと蝦夷なるものの別なく戦いで死んだ者は古来より多く、獣・鳥・魚・貝などの殺されたものも、はかりしれない。

現在、これらの霊魂はすべて他方の世界に消え去り、朽ちた骨はこの世の塵となっている。この鐘の音が地を動かすたびに、罪もなく命を奪われたものたちの霊魂は極楽浄土に導かれるだろう。

この伽藍はひとえに鎮護国家のために造営される。なぜなら、そもそも自分は「東夷の遠酋」(とういのおんしゅう)なのである。さかのぼれば聖代の戦いのない時代に生まれ、長いあいだ平穏であった世の仁恩をうけてきた。そのため蝦夷の村々では事件も少なく、蝦夷は心配のない日々をおくっていた。

自分は父祖の余業をうけつぎ、あやまって「俘囚の上頭」(ふしゅうのじょうとう)の地位にある。それでも出羽・陸奥の人々は風に草が靡くように、また粛慎・悒婁といった 海の彼方の「えびす」も太陽に向かう葵のように、自分に従ってくれた。とくに何もせず、やすらかに三十余年を過ごしただけである。けれども自分が果たすべき年ごとの貢はまちがいなく納め、鳥や動物の革なども約束の時期に遅れることなく都にお届けしてきた。

しかしすでに杖郷(じょうきょう)の齢(60歳)も過ぎた。どうしてこれまでの御恩に感謝しないではおられようか。そこでこの寺を造り、禅定法皇(白河法皇)、金輪聖主(崇徳天皇)、太上天皇(鳥羽上皇)、国母仙院(鳥羽中宮璋子=待賢門院)の御長寿、御無事をはじめ、朝廷の高官から五畿七道の万民にいたるまで、すべて治世をたのしみ長生をまっとうできるように、これを心からの御願寺としたわけである。

この願文には、まず中尊寺やその伽藍が極楽浄土を求めたものであることが謳われている。この平泉を中心とするかなり広い地に多くの戦乱がおこり、数多の命が奪われていったことへの鎮魂になっている。つまり仏教への帰依が語られる(ちなみに3・11東北は、どこかでこのような「鎮魂」をこそやり遂げるべきである)。

ついで、この地はかつて蝦夷(エミシ)の地であって、そこにはそれなりの平穏が確保されていたこと、そこへはからずも、父祖このかたの血をうけた自分(清衡)がやってきたことを述べ、だから自分は「東夷の遠酋」に属するのだと書いている。安倍氏の血が流れていることを表明しているのだ。

のみならず、自分はそうした父祖の余業をうけつぎ、はしなくも「俘囚の上頭」になったとも書いている。

つまり清衡は奥六郡の蝦夷の族長たる安倍氏の血をうけ、その後は出羽の俘囚長としての清原氏に属したのだから、そのうえもともとは藤原秀郷の系譜をうけつぐ者なのだから、ここにおいて“蝦夷の頭目”として奥州藤原氏の初代となったのだと、そのことを自分は鮮明に自覚しているということを表明する。

まことに画期的な“歴史的自覚”の表明というべきである。ここに奥州藤原四代の起点が示される(この点についても、3・11以降の東北はみずからの歴史と背景を大きく訴えるべきだろう)。

しかし他方、清衡は朝廷ともつながっていた。願文の後半は、平泉が朝廷への貢物を絶やしたこともなく、期日に遅れたこともなかったことをあえて強調し、いま60歳を過ぎた自分が過去をふりかえってこの寺を建てるのは、さまざまなこの土地への思いと朝廷を司る貴人たちへの敬慕が重なっているからだということを、訴えるのである。

実に堂々として、かつ完璧な口上だ。仏教のこと、鎮護国家への祈念、東北の地に対する愛情、「東夷の遠酋」「俘囚の上頭」としての自覚、朝廷に対する敬意。それらがみごとに織り合わさっている。

この時代、世はとっくに末法の世になっていた。都では念仏結社が生まれ、浄土庭園がつくられていた。院政も始まっている。平将門の蜂起以来は、武門の跳躍がやたらにめざましい。東北にも源氏の武将たちがやってきて、前九年・後三年の戦乱を収拾してみせたわけである。

このような日本中世最初の過渡期に、清衡がはからずも奥六郡を占め、東北自立経営に乗り出したのだ。願文はこの込み入った事情を実にたくみに一文にした。

とくに清衡が「東夷の遠酋」「俘囚の上頭」の言葉をもって、奥州藤原氏が蝦夷の歴史文化を継承していることをアピールしたことは、今後のわれわれ日本人があらためて「東北」や「みちのく」を思うときの決定的な再起動点になるものだ。

東北の古代から中世にかけての歴史が、蝦夷(エミシ)とともに始まっていることは、もはやあきらかである。それ以外ではない。蝦夷と奥六郡が見えない者には東北は語れない。藤原氏は3代秀衡の代になっても「奥六郡之主」と言われていた。

ただ、その蝦夷がエミシ・エゾ・エビスなどと称され、そこにはヤマト朝廷にまつろわぬ民も、中央に服属して俘囚の民となった者たちも、他地域からの移住者も、北海道アイヌもまじってきたため、一言で蝦夷と称するだけでは、はなはだわかりくい様相が展開されてきた。

では、どんなふうに東北蝦夷の時代社会を分けて見ればいいのか。参考のため、また念のため、それを『古代蝦夷の英雄時代』と『蝦夷の古代史』で整理しておく。ざっとは次のような5段階になる。工藤流である。

Ⅰ=5世紀以前

早期には古代ヤマト朝廷の勢力は東北地域の南部にまで及んでいるが、まだ強力なものではなかったし、安定もしていない。時によってはヤマトの王族や重臣が遠征をして待機勢力と戦うこともあった。このころの蝦夷は東国人(あづま)を広くあらわしていた。一方、エミシは「強い人々、恐るべき人々」の意味で使われていることが多い。倭王武の上表文にエミシを毛人と書いていることにもそのことが窺える。

Ⅱ=6世紀から7世紀前半

この第Ⅱ段階では、日本海側の東北は信濃川・阿賀野川の河口以南、および太平洋側の阿武隈川の河口以南に、国造(くにのみやつこ)制が施行され、この領域ではヤマト朝廷に敵対する勢力はいなかった。それゆえ、蝦夷とはこれらの「外の領域」の住民だった。そこで蝦夷はもっぱら「化外の民」とみなされることになった。他方、朝廷に服属の意志を示したものたちは「俘囚」とみなされた。

Ⅲ=大化改新から平安初期まで

国造制から国郡制に移り、蝦夷の管轄のため陸奥国と出羽国が置かれ、盛岡市と秋田市を結ぶ線の以南の地域に城柵が造営されていった。郡(こおり)である。これ以北は平安末期まで政府直轄地には組み入れられなかった。そこにアザマロやアテルイによる蝦夷の乱がおこり、坂上田村麻呂らの征夷大将軍が派遣された。アザマロやアテルイには蝦夷の誇りとともに、俘囚長としての自覚もあったと思われる。

Ⅳ=平泉藤原氏の時代まで

盛岡市と秋田市を結ぶ線以北に、元慶の乱、安倍氏が滅びた前九年の役、清原氏の内紛に発した後三年の役が次々におこり、そこに源頼義や八幡太郎源義家らの源氏の武将が絡んで、結局は奥州藤原氏の自立を促した。清衡・基衡・秀衡・泰衡の4代にわたる奥州藤原氏は平泉に拠点を定め、北方交易・金山開発・仏教浄土の建設に勤しんだ。この時期に蝦夷の読みが「エミシ」から「エゾ」に変化していった。

Ⅴ=鎌倉時代以降

頼朝の奥州合戦が奥州藤原氏を滅ぼし、同時に義経の死をもって、鎌倉幕府による奥州支配が確立する。征夷大将軍の名は蝦夷対策から脱却して、御恩と奉公による海道日本の為政者の肩書きに変質する(1415夜参照)。幕府は奥州よりも東海道を重視し、北条氏以降は本州の北端と北海道だけが幕府の直轄となり、こうして以降は津軽海峡以北はアイヌの時代に入っていく。

古代蝦夷の時代社会は、いったんは奥州藤原氏の掌中に入ったかのようなのだが、清衡・基衡・秀衡・泰衡以降はまた中世の“暗闇”のなかに放り出されていったのだ。

そうだとすると、清衡によって「東夷の遠酋」「俘囚の上頭」が自覚されていたとはいえ、藤原4代がすすむうちに、どうやらその自覚は薄れたか、掻きまわされたか、あるいはそれこそ清衡の願文によって、北方浄土に“浄化”されていったということなのだ。そしてそのぶん、「平泉」は繁栄の極致に向かっていったのだ。

では、これまた参考のため、ごくかんたんに清衡以降の平泉をとりまく基衡、秀衡、泰衡の歴史を案内しておく。

清衡は1129年(大治4)に亡くなった。73歳だった。後継者は多少の争いがおこったが、これを継いだ2代基衡は安定したマネジメントをしたようだ。

一方で北方交易を拡張し、砂金・布・馬・漆・アザラシの革・アシカの皮・熊の皮・鷲の羽・昆布などを北海道を含めて内外に充実させ、これを都にも提供しつづけた。他方では毛越寺や観自在院の造立に励み、平泉の中世都市としての景観を整えていった。

さしずめ基衡は、東北地方の荘園総管理人としての地位をまっとうしたのであろう。陸奥と出羽を治めて33年の在位だった。その基衡が亡くなったのは、ちょうど保元の乱と平治の乱のあいだのことになる。

基衡を継いで、いよいよ3代秀衡が登場した。法皇と上皇と摂政と関白に源平が入り交じって戦闘を繰り広げていた最中である。秀衡の時代は源平争乱の頂点に向かっていく時期になる。

すでに保元の乱後の後白河上皇の院政が開始されていて、平清盛が太政大臣になっていた。保元の乱で多くの親族を失った源義朝のほうは痛手が多く、これを挽回するには清盛を討つしかなかった。1159年(平治1)、義朝はクーデターを決行するが逆に清盛に制せられ、殺される。義朝の嫡子頼朝は伊豆に流され、義経は鞍馬山預かりとなった。よく知られている話だが、これが平治の乱の顛末である。

3代藤原秀衡は1170年(嘉応2)に鎮守府将軍になり、1181年(養和1)に陸奥守になっている。この約十年のうちに、日本社会ががらがらと裏返っていった。歴史はたいてい十年で大変動をおこす。

この十年で、義経が鞍馬を出奔して、秀衡を頼って平泉に来た。以仁王の令旨(りょうじ)が発せられて頼朝が挙兵し、木曽義仲もほぼ同時に挙兵した。平家のほうは清盛が没して、宗盛が継いだ。後白河法皇が義仲を軽んじ、頼朝は義仲追討と東国支配を認められた。こういうことが連続しておこり、平泉の秀衡もこの天下の形勢を見るのに独特の勘をはたらかせていったのである。

秀衡には、いろいろな風聞が立った。ひとつ、1183年(寿永2)には頼朝の郎党らが平泉に参じたおり、秀衡は頼朝の士卒たちに異心が多いと感じ、これを義仲に知らせて頼朝を挟み討ちにしようと企んだらしい。ひとつ、秀衡は義仲が頼朝追討の院宣を受け取ったかどうかをそうとう気にしていたらしい。ひとつ、秀衡その人に院庁下文がだされて、義仲とともに頼朝攻めが計画されていたらしい‥‥云々。

つまりは秀衡と頼朝は、この時期、かなり虚々実々の駆け引きをしあっていたようなのだ。これは「北方の王者」の自負と矜持であり、端倪すべからざる外交手腕をあらわしていた。

その後はどうなっていったかというと、続いて義仲が都に暴れて敗走し、頼朝と義経が会いまみえ、義経が平家を壇ノ浦に沈めると、今度は義経に頼朝追討の院宣が発せられるのだが、これに頼朝が逆上して義経追討の宣旨が下されたわけである。

こうして1187年(文治3)の早春、あたかもビンラディンのごとく身を隠さざるをえなくなった義経は、ふたたび秀衡を頼って平泉に来るのだが、ここでついに秀衡は頼朝と本気で対峙しなければならなくなったのである。

秀衡はむろん義経を匿(かくま)った。二人の蜜月の日々については、詳しいことはわからない。一方、頼朝は朝廷に対しても平泉を圧力をかけるように仕向け、自身も軍勢を平泉に差し向ける決断をした。ところが、その10月29日、秀衡は病没してしまったのだ。

死去にあたって秀衡は、兄の国衡と嫡子の泰衡を融和させるべく、自分の妻を国衡に娶らせて、二人が主君を義経と定めて従うように遺言した。ところが泰衡がこの遺言を無視し、義経を衣川館に襲ったのである。義経は妻子を殺したのち、自害したことになっている(実は義経はこのとき巧みに逃れて北海道に渡ったのだとか、さらに大陸に渡ってチンギスハーンになったのだとか、その後の陸奥にはさまざまな義経北方伝説がのこされた)。

しかし、義経の首だけでは頼朝は満足しなかった。ここに大軍を率いて4代泰衡を平泉に殲滅させることを踏み切った。これがいわゆる「奥州合戦」である。ここに、清衡・基衡・秀衡・泰衡の奥州藤原氏4代があえなく滅亡してしまったのである。夏草やつわものどもが夢のあと…。

平泉文化について、もう少し書こうと思っていたが、今夜はこのくらいにしておこう。先に紹介した斎藤利男『平泉』(岩波新書)のほか、大石直正『奥州藤原氏の時代』(吉川弘文館)佐々木邦世『平泉中尊寺』(吉川弘文館・歴史文化ライブラリー)、入間田宣夫『平泉・衣川と京・福原』(高志書院)、高橋富雄・三浦謙一・入間田宣夫『図説奥州藤原氏と平泉』(河出書房新社)などを見ていただきたい。

できればこのあと、その平泉についてか、奥州合戦のことか、あるいは日本中世と東北社会のことを書きたいが、さて、どうなるか。あまり期待しないでいただきたい。