星餐圖

人文書院 1971

少女はひとりで戀しなさい。

戰争のたびに、乳房は砂鐵をしたたらすのです。

父たるは死の神たるにひとしくて、

母こそとはの娼婦なる

その脚まひる盥に浸しているのです。

塚本邦雄の歌は反写実で、語句を割り、

塚本邦雄の歌は観念で、「日本という方法」を

無国籍にも多国籍にもしてくれた。

こういう歌人がいたことで、

日本は言語戦闘的に、おもしろくなった。

ほととぎす啼け 私は詩歌てふ死に至らざる病を生きむ

塚本邦雄には敵わない。叶わないのでなく、適わないのでなく、敵わない。できればちょっとは叶いたいし、適いたいけれど、塚本邦雄は遥かに遠く、綴り文字の裡において慄然としていすぎてきた。

そもそもどの歌集をとりあげるのかが、迷う。おとなしく現代歌人文庫の『塚本邦雄歌集』(国文社)あたりにしてもよかったのだが、それではつねに塚本が歌集の表題に凝縮してきた異様な思いが伝わらない。立派すぎるほどの『定本塚本邦雄湊合歌集』(文芸春秋)は、ぼくは入手していないし、本格的にツカモト論にとりくもうというなら、1998年から刊行された『塚本邦雄全集』全15巻(ゆまに書房)という威容があるのだが、これは凄すぎて手に余る。そこで手元の『星餐圖』にしてみたけれど、これはまったく任意に選んだのだ。

とりあえず一言説明しておくが、塚本の歌集は2005年に85歳で亡くなるまで、実に24歌集もあった。これらはいずれも「言葉の要塞あるいは戦艦」ともいうべきで、それぞれ500首から1000首が重装備されている。それ以外に夥しい著作・選歌集・小説もある。

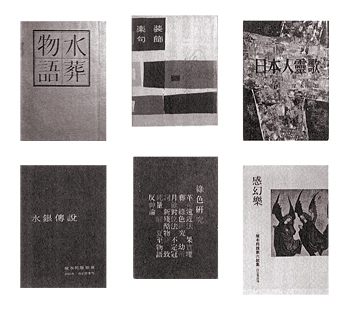

歌集は、歌人のデビューとしては遅めの31歳のときの『水葬物語』(1951)を筆頭に、『装飾楽句(カデンツァ)』(1956)、『日本人靈歌』(1958)、『水銀傳説』(1961)、『緑色研究』(1965)、『感幻楽』(1969)ときて、ここまでが時代の寵児でありつづけた6つの歌集で、第7歌集の『星餐圖』(1971)から塚本の変容が始まっていったと見られる。

『水銀傳説』、『緑色研究』、『感幻楽』

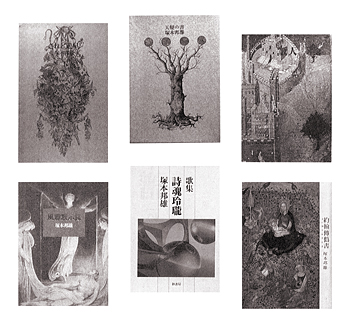

それからも、『されど遊星』(1975)、『天變の書』(1980)、『歌人(うたびと)』(1982)などから、『風雅黙示録』(1996)、『詩魂玲瓏』(1998)などをへて最後の『約翰傳(ヨハネ伝)偽書』(2001)まで、間断なく刊行されつづけた。これでは、そのなかの一冊を選べと言われても、歌のプロたちも迷うはずである。

『風雅黙示録』、『詩魂玲瓏』、『約翰傳(ヨハネ伝)偽書』

ぼくが塚本を初めて知ったのは、おそらく吉本隆明(89夜)の『言語にとって美とは何か』の中のちょっとした引用からだったのではないかと憶う。初めて歌集を読むのは「遊」を始める前の『感幻楽』からで、そこからさかのぼって、『水葬物語』『装飾楽句』『日本人靈歌』を知って驚いた。

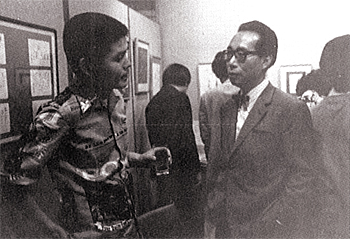

左から吉田彌壽夫、杉山正樹、塚本邦雄、中井英夫、

春日井建、前登志夫、寺山修司

そのころ早稲田小劇場によく来ていた中井英夫さんに勧められたのがきっかけで、ちらちら読みはじめたのだが、こんなにも言葉を桃山バロックの彫金師のごとく象嵌加工できるのかと思った。

それがとんでもない日本語ばかりなのだ。鮮明だったのは、その日本語によって現代短歌というものが無国籍にも多国籍になりうることと、もうひとつは「語割れ・句またがり」が短歌においてこそ成立しうることだった。たとえば『水葬物語』の、

☆割禮の前夜、霧ふる無花果樹(いちじく)の杜(もり)で

少年同士ほほよせ

☆聖母像ばかりならべてある美術館の出口につづく火薬庫

では、「句の切れ目」と「意味の切れ目」が微妙にズレる。あっと思った。「割礼」の歌のほうは、このズレがあからさまで、ズレの微妙はあまり成功していない。むしろ破調というものだ。これにはそんなに驚かない。けれどもきっと、このような作歌を通して塚本は陶冶を重ねただろうという原型だったのだろう。

ところが次の歌は、「聖母像/ばかりならべて」と読みはじめると、この57のあとが崩れる。「聖母像ばかりならべて/ある美術館」になってしまう。けれども、「美術館の」の「の」がはみ出ていて、動き出す。ところがそれは一方、「ある美術館」でもあって、また「美術館の出口につづく火薬庫」にもなる。しかも「出口につづく火薬庫」の終わり方は、これは77ではない。

これは断乎として破調ではない。ダダでもなく、シュルレアリスムでもない。現代詩人がいくら逆立ちしても、これはできないという「語割れ・句またがり」なのだ。なぜなら現代詩には「定型」がない。

塚本は短歌と和歌の57577という定型を大前提に、このズレを独自に創意したのだ。いや、日本人の奥にある韻律の動向を基層エンジンにして、こういう手口を考え出した。こういう手法がなかったわけではない。たとえば芭蕉(991夜)の「海くれて鴨の声ほのかに白し」はその先駆例である。

他方、この歌人は当初から「文語歌人」をめざしていた。これは『装飾楽句』であきらかになった。たとえば「少年発熱して去りしかば初夏(はつなつ)の地に昏れてゆく砂繪の麒麟」。

ここの「去りしかば」は、過去の助動詞「き」の巳然形の「しか」で、これで確定の意味が出る。それが「しかば」となって、歌になる。その後、塚本は文語技法をかなり磨きあげ、初期の用法を丹念に修正し、正字旧仮名に徹していくようになった。

しかし大きくふりかえって言うと、ぼくがこの歌人に一番ギョッとしたのは『日本人霊歌』だった。のちに有名になった「日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも」ではなくて、ハンガリアへの想いのせいでもない。次の歌のせいだ。

☆日本しづかに育ちつつあり木に干して

ちぎれたる耳のごとき子の沓

☆われの危機、日本の危機とくひちがへども

甘し内耳のごとき貝肉

この2首は、日本が耳になっている。こういう感覚はゴッホの耳か三木富雄の耳の彫刻でも持ち出すならばともかくも、そのころ、どこを探しても見つからないものだった。それでギョッとした。

新しい短歌の感覚実験の方向なら、すでに春日井建(298夜)からも寺山修司(413夜)からも洗礼を受けていたが、この“耳の日本”はいかにも奇っ怪だった。奇っ怪なものは、だいたいは大好きだ。大好きではあるけれど、それを皿にのせたいか、ハンガーに吊るすか、写真に撮るか、誰に伝えたいのかとなると、いろいろハンドリングが変わってくる。なかには、ハンドリング不能というものもある。

たとえば道元(988夜)、たとえばトナカイ料理、たとえば金魚のランチュウ、たとえば“耳の日本”だ。つまり塚本邦雄である。

こういう大好きはハンドリングしないほうがいい。こうしてぼくは、塚本邦雄を自分のハンドリングの外においた。近づかないようにしたのでも、近づき難たかったのでもなく、よく全貌を眺められるようにしたのだ。理由があった。塚本の歌は「ショーウィンドウの中の日本」なのである。

たしか斎藤史(692夜)がどこかで書いていたことだったと思うのだが、塚本の「日本という観念」は、それが絶望的あるいは偏重的な口調で詠まれているにもかかわらず、またその作品の手のこんだ緊密感にもかかわらず、「どこか日本模型のような感じがする」。ぼくもこの印象をもった。

塚本のコンセプトが文語とともに「反写実」にあることは有名だ。しかし、それをも「日本という観念」に貫こうとしたのは、特異なことだった。そういうわけで、ぼくはツカモト・ショーウィンドウがだいたい見渡せるところから塚本邦雄を読むようになったのだ。

が、そのうち当の塚本自身が変容してきた。なんとなく予感していたことではあったけれど。

新たな塚本には日本中世への傾倒が著しかった。とくに新古今だ。現代歌人であれほど新古今と交じった歌人はめったにいないほどだった。定家に対する執念もすさまじく、『定家百首・良夜爛漫』(1977)など、なんだか夢の中で魘されるような定家になっていた。

こうしてぼくは「歌を見ている塚本邦雄という塚本像」に、新たに出会うことになったのである。ぼくがわざわざショーウィンドウの外に出たのに、塚本は塚本で、もっとどでかい「哀惜日本のショーウィンドウ」とでもいった光景を次々に披露していったからである。たとえば、『百句燦々』『王朝百首』『雪月花』『詞歌美術館』というふうに‥‥。

わかりやすくいえば、選者および評釈者としての編集的塚本像の華麗な登場なのである。この才能はそうとうに図抜けていた。超編集力である。塚本の歌の選びっぷり、並べっぷり、そこからの擬同型な思いの合わせっぷり。こんな芸当をできる者は、歌人はもとより、文学者や編集者にもまったく見当たらないというほどの、絶妙だった。

そういう芸当を決定的にぼくに告知したのは、あまり知られていないだろう『清唱千首』(1983・冨山房百科文庫)である。万葉から桃山におよぶ千首をとりあげて、この一冊の部立集だけで、日本の和歌の選りすぐり編集は尽きているのではないかという絶唱集だった。

「冬の夢のおどろきはつる曙に春のうつつのまづ見ゆるかな」(藤原良経)から、「時雨とはちくさの花ぞ散りまがふなにふるさとに袖濡らすらむ」(藤原義孝)におよぶ百首。ぼくは丸谷才一の『新々百人一首』(9夜)にも感嘆したが、この歌合わせの勝負に関しては塚本に軍配が上がると思った。

この出来があまりにすばらしいので、そこで、かつて塚本邦雄を千夜千冊しようと思ったときは、ついつい『清唱千首』にしようかと思ったほどだった。が、これでは塚本の作品を伝えることにはならない。他人の和歌ばかりの紹介に終わってしまう。

でも、捨てがたい。どうするか。950冊を過ぎてあたりからのことだったろうか、そのころは『源氏物語』(1569夜)も書いておきたかったので、そこでふと、かの『源氏物語五十四帖題詠』(ちくま学芸文庫)をとりあげようと決めたのだ。

この『源氏物語五十四帖題詠』も、歌壇ではあまり取り沙汰されていないようであるが、塚本の超編集を見るには絶好である。『源氏物語』の各帖に肖(あやか)って塚本が“一人歌合わせ”をしたようなもの、「桐に藤いづれむらさきふかければきみに逢ふ日の狩衣は白」(01桐壺)に始まって、「かがり火の絶えなむときに黒髪はひえびえとたなごころに遊ぶ」(27篝火)を真ん中に、「宇治十帖のはじめは春の水鳥のこえ橋姫をいざなふごとし」(45橋姫)をへて、最後の54首目が、「夢よ夢ゆめのたまゆめのなかぞらに絶えたる橋も虹のかけはし」(54夢浮橋)というふうに進むというものだ。これまた塚本源氏歌の超絶技巧なのである。

源氏五十四帖を一人で詠み切ったという、異色の編集的快挙。それを千夜千冊するつもりだった。これなら源氏も塚本も両方一夜に入れられる。一挙両得だ。のちに992夜で小林秀雄の『本居宣長』をとりあげた手口である。

この案はしばらく生きていた。しかしそのうち昨今の「源氏千年紀」とやらのバカ騒ぎとなり、こんなことをやってはいけないぞという気持ちが出てきた。加えて、「小林秀雄で宣長を済ませたのはまずかった、小林も宣長も別々にとりあげるべきだった」という反省もあって、この案は却下することにしてしまった。

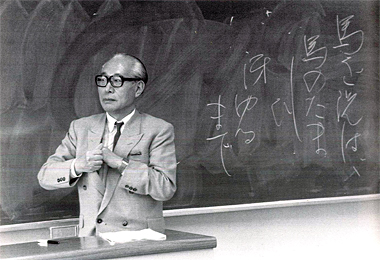

まあ、そういう事情があれこれあったので、今夜は任意の『星餐圖』を選んだのだ。どの歌集でもよく、またそのくらいどの歌集も拮抗しているのだが、有名な初期6冊の歌集よりかえって新鮮だろうし、この歌集で初めて「1頁1首1行組」が登場したという点でも(写真を見てほしい)、それまでの疑似文語をやめて真正文語にとりくんだという点でも、新鮮かもしれない。

ぼくは歌集をコレクションする趣味はもってはいないが、この『星餐圖』のときに造本を担当した政田岑生の仕事はすばらしい。塚本も生涯の友とした。ちなみに『星餐圖』という表題に呼応している歌は、次のあたりか。

☆世はさかしまの眺めも夏に いもうとの髪もし晴雨計つくらなむ

☆星昏るる未知の男ら百人の一人真紅の鹽(しお)のごとあれ

☆月光の貨車左右より奔り来つ 決然として相触るるなし

☆古典炎え尽きたり神無月夕ひばりきららなしつつわれ墜ちゆかむ

☆憤怒は冬の蘭、にくしみはほととぎす、愛はアレクサンドロス

「密通」「鹽」「昏れる」はツカモト用語である。発想のフォーマットには、「憤怒は冬の蘭、にくしみはほととぎす、愛はアレクサンドロス」がある。3段ロケット型のミメロギアなのである。

そこで、「密通のさはれ男は神とあるかはたれにして水中の星」という歌ができあがる。「密通の男は神とある」「これは彼は誰ときである」「それらすべてが水中の星」。この3つが「さはれ」と「あるか≒あるかは」「あるかは≒たれにして」を孕ませて組み合わさった。

塚本邦雄の歌には、さまざまな他を圧する特色がある。岡井隆のいう「反写生の鬼」も、澁澤龍彦(968夜)のいう「異端者の美学」も、寺山修司のいう「悪の案内人」も、鈴木漠のいう「押韻芳香領」も、それぞれ特色だ。だが、樋口覚(669夜)のいう「致死量の愛」というのが一番当たっている。ぼくはこれを「塚本邦雄の歌には致死量がもりこまれている」と言い換えたい。

けれども、そういう塚本邦雄を本気で議論するのは、骨が砕けそうだ。ぼくはやっぱり塚本の超編集術を堪能しているほうがいい。

ということで、今夜はかなり劣勢のままに塚本邦雄にとりくむことになっているのだが、きっと誰もこんな見方はしていないだろうという視点に以前から気がついていたことがあるので、以下、そのことを披露しながら、お茶を濁しておくことにしたい。

左から邦雄、岡井隆、藤田武、冨士田元彦

塚本邦雄の歌には、実は多くの作家たちの人名や伝説上の人名や神名が織り込まれている。正確には人名が織り込まれているのではなく、肖像や面影という「歌語としてのプロフィール」が歌われているというべきなのだが、こういう芸当はかんたんそうで、そうではない。

以前、吉井勇(938夜)を千夜千冊したとき、ぼくは吉井の歌にもそのことを見い出したけれど、吉井は相阿弥や遠州らの遊芸者を好んで歌っているのであって、それともかなりちがう。塚本は古今東西のニュースの肖像として、人名という歌語を詠みこんだ。

たとえば、イエス、ダンテ、ボッシュ、ホイヘンス、ルソーについては、こんな歌になっている。なお、塚本の歌はほとんど漢字は正字で、仮名は旧仮名遣いで表示されているのだが、これは今日のネットに流布するフォントではほとんど再現不可能なのであしからず。また、もっと困るのはルビであり、これもお手上げだ。本当は歌集を開いて、画数の高い漢字にしがみつくルビとともに読むべきである。

☆冬の蓮沼よりひきあげて秤かるる

イエスのむらさきの死の腕(かひな)

☆過越(すぎごし)は鹽(しお)と

苦菜(にがな)の香をこめてイエスと十二人のきぬぎぬ

☆なほざりに片陰の水春の蚊を孵へし

ダンテの書のめくりきず

☆土星の環観しホイヘンス吾(あ)は父に

さきだつにがきよろこび知らず

☆孤りの刻一日果てにありて廻るボッシュの繪、

人間(じんかん)を弾ける堅琴

☆柿の木のほかに樹知らず仲人は

ジャン・ジャック・ルソーを褒めちぎる

ダンテやホイヘンスを歌っているようでいて、塚本の歌にダンテやホイヘンスが引き寄せられ、縛りつけられている。そんなふうに言いたい風情である。

が、これが塚本の短歌なのである。異様な言葉づかいとともに、この存在学的略奪には脱帽せざるをえない。イエスの歌はけっこう多く、この歌人が若き日々にこの宗旨に深い因縁をもったことをあらわしている。同じく各国の神話にも目を及ぼしていた。たとえば、

☆イカルス遠き空を墜ちつつ向日葵の

蒼蒼として瞠(みひら)くまなこ

☆足さむく覗きたる地下理髪店(バーバー)の

椅子に咒縛のサムソンの列

☆あらずケンタウロスのたてがみ口噛みて

あひだかざる男のわかれ

などがある。これらもギリシア神話を詠もうというのではない。太古と現在のニュースを塚本独自の時空円錐で結ぼうとした。そこに「歌語としてのプロフィール」を介在させたのだ。

あまり歌壇では評判がよくないのだが、塚本は『水銀傳説』でランボー(690夜)とヴェルレーヌの男色と溝とを詠んだ。しかし、これはやりすぎたと思ったのかもしれない。以来、塚本は自分の好きな時空円錐の基本に戻って、そこを「壮絶に肖る」という作法で貫くことにしたのだろう。

こんなこと塚本にしかできないだろうと思っていたが、この方法を、ぼくの身近かで貫いた歌人がいた。小池純代だった。小池は早くに『梅園』『苔桃の酒』『雅族』などの歌集を発表していたが、イシス編集学校の師範となってから、ぼくの「千夜千冊」を一夜ずつ歌に詠み、それが求龍堂の全集『千夜千冊』になるにあたって、これは是非とも収録したいとぼくが頼んで、1144首を推敲してもらったのである。ここに「歌語としてのプロフィール」が躍如した。

たとえば第1巻『遠くからとどく声』では、こうだ。「ディケンズの手刀をしも思はしめ文庫板全四冊の束(つか)」「いつ読んでも同じ冥さにしづもれる小川未明のほのあかりかも」「大正の雨のかたみの涙点(なみだてん)雨情の唄のなごりの雫」「カポーティの空はいつでも曇つててしかしいつまで経つても降らない」「父を持たず父たらざりし先駆(さきがけ)にキリストがゐてテラヤマがゐる」。

実にすばらしい。「語割れ・句またがり」もある。小池は結社を嫌って単独犯を敢行しつづけてきたのだが、編集学校との出会いをオケイジョンにして、そこに緩やかな傘をひらき、その傘に身を寄り添う者たちとはおおいに苛烈な驟雨を愉しむという方法に目覚めた。それは塚本がやはり長らく結社を嫌いながらも、ついに晩年に「玲瓏」を組んだことに似ていなくもない。

左から邦雄、 安永蕗子、馬場あき子

では、以下に塚本人名歌の数々を示しておく。おたのしみいただきたい。世の中、つまらぬ検索社会だが、こういう検索をこそするべきなのである。

☆あはれみをわれにあたへて羅馬皇帝(カエサル)の

ごと人去れり雨降る干潟

☆たましひあそぶ朧月ある日

猪遂良(ちょすいりょう)猪遂良とぞうすずみに書き

☆冷水に面しづめた瞠(みひら)けり

耿耿として今日実朝忌(さねともき)

☆ヴィヨン詩集瀕死の母のたをやかに

鋭揚音記(アクサン・テギュ)の楔形(せっけい)の棘

☆汚れし牛乳風呂にただよひつつおもふ

シェイクスピアの父も革商

☆管絃の絃みだるるは

ヴィヴァルディ「四季」の夏黄昏ぞ過ぎける

☆ナポレオンに肖し貌初夏の街角に

描かせをり阿呆鵜飼の父

☆寝臺はわれの獣(けもの)の香ににほひ

こころもしぬにメリメ戀しも

☆ドストエフスキーの持病の千作など煩はし山吹が返り咲く

☆七月の泡だつ蓮田

ラスコーリニコフ戦争(いくさ)にゆかば何せし

☆熱き湯に佇(た)ちてあもへば

ランボーの死のきはに斷ち切られたる脚

☆死なば先づ會ひたきランボー、

白晝を家鴨が突如翔(た)ついたましく

☆こよひ巴里に蒼き霜ふり睡らざる

悪童ランボーの悪眼澄めり

☆夏さり光りと哄笑満てる獣園に

うち臥せる蛇はたヴェルレーヌ

☆ヴァレリー忌 きみが叡知のぬけがらの

兒はあゆむ肉桂水(にっきすい)を捧げ

☆さらばゴヤ画集は焚かむきさらぎの慣例蕁麻疹消ゆるまで

☆合鏡(あはせかがみ)の蒼の世界に

髭剃ればわれとワーグナーの逢ひかず知れず

☆ニーチェにうときまままた眞昼

どくだみの花咲くかぎり咲かせおくべし

☆耽溺のいまだ鼻孔に夏あさき

風はかよひて夜のブラームス

☆アッシェンバッハわがうちに生き

寒雷ののちの欄干(てすり)のかがやくテラス

☆みつめつつわがこころ羞(やさ)しも

晩年のルオーの繪の深傷(ふかで)なすくれなゐ

☆肉ははかなき潮(うしほ)のかをり

わが秋の言葉は稀にマラルメを訪ふ

☆とほき眞晝の屋根のはだしの青年もわが友、

明日はエリュアールの忌

☆ライナー・マリア・リルケ痙癧瑠璃懸巣問ひわが歌滅ぶ

☆弱者すなはちわれより少し撫肩に描かれ

ピカソの旅藝人(サルタンバンク)等

☆パウル・クレー教授は遠き六月に死せり 玉蟲の肘はる木乃伊

☆花胡桃(はなくるみ)昏れて明るき

そのかみやわが死甲斐のアルベール・カミュ

☆硝子建築芯まで夕映えて今も惻惻とマヤコフスキーの死

☆硝子屑硝子に還る火の中に一しづくストランヴィンスキーの血

☆ともにガルシア・ロルカを聽かむ

紅葉(こうえふ)の夕風を踏み訪(と)ひ來し男

☆伊丹萬作誕生日とてすみやかに暮れたり行きは青墨の香ぞ

☆ジャン・コクトーに肖たる自轉車乗りが

負けある冬の日の競輪終わる

☆ル・コルビュジュの建築學に殉じたる少年よ

鉛筆のごとく痩せつつ

☆いつまでルイス・ブニュエルの伴(とも)秋果つる

今日黄ダリアの斷首然るべし

☆馬酔木(あしび)夕映 日記のゲバラ虱(だに)

三十六匹殺し今日を終ると

☆裂かれし獨活(うど)のごとくわれ立つ

冩眞展、キャパの〈倒れる兵士〉の眞下

☆百歳さして遥かならねば

生姜湯を飲みさして讀むガルシア・マルケス

その晩年を後進の育成に励んだ。