父の先見

英語の世紀の中で

筑摩書房 2008

装幀:堀口豊太

水村美苗の尋常ではない日本語に対する熱い思いを綴った傑作エッセイだった。「日本語に対する熱い思い」という意味には、かなり微妙で格別で複雑なものがあって、水村が委曲を尽くして本書を綴った狙いをちゃんと説明しておかないと、その真意は伝わらない。なにしろ『日本語が亡びるとき』だなんて、なんともセンセーショナルだ。

うまく要約できるかどうか自信がないが、手短かに順番に説明したい。まず、水村がこんなふうに思うに至った「氏と育ち」のことがある。

水村は自分自身のことをこう説明している。「私は12歳で父親の仕事で家族とともにニューヨークに渡り、それ以来ずっとアメリカにも英語にもなじめず、親が娘のためにともってきた日本語の古い小説ばかり読み日本に恋いこがれ続け、それでいながらなんと20年もアメリカに居続けてしまったという経歴の持主である」と。

これだけを読むと、なぜ水村がアメリカにも英語にもなじめなかったのか、彼の地でどんな古い小説を読み耽ったのか、なぜ日本に恋い焦がれたのか、そこがとても気になるが、そういう水村はその後、作家になったのである。むろん日本語で書く作家になった。それもかなり意図的な日本語作品を書いたのだ。

30代のおわりに、漱石が病状の悪化のために中断せざるをえなかった『明暗』の未完の部分を引き取って、これを入念な『續 明暗』(筑摩書房→新潮文庫・ちくま文庫)として発表し、芸術選奨文部大臣新人賞を与えられた。それが1990年のことで、2002年に今度はエミリー・ブロンテの『嵐が丘』を戦後の日本におきかえた『本格小説』(新潮社)を書いて、読売文学賞を授与された。

2つの作品のことは読んでもらわないと議論はできないけれど、おそらく読まずともこれらの作品を書いた意図に何かの「曰く」があると想像できるだろうと思う。水村には何かを「日本語にする」ということが重大な決意や計画にあたっていたのである。水村は日本語にこだわって、漱石やブロンテの“置換”にとりくんだのだ。たんなる日本語が関心の対象になっているわけではない。そこには水村の言語文化に対する譲れない見方や考え方があった。その譲れない見方にもとづいて、作品も、本書も、書かれたのだった。

多くの日本人は日本に生まれ、日本語を喋り、日本語の新聞や本を読み、日本語でものを考えている。そこでは、話し言葉も書き言葉も日本語としてほぼつながっている。そのためついつい書き言葉はきっと話し言葉を文字に移した(写した)ものだとみなされてきた。日本語はそういうふうに成立しているとみなされてきた。

しかし水村は、実際にはそうはなっていないという強い見方を出発点においている。本書はその見方についての議論で三分の一ほどを費やした。

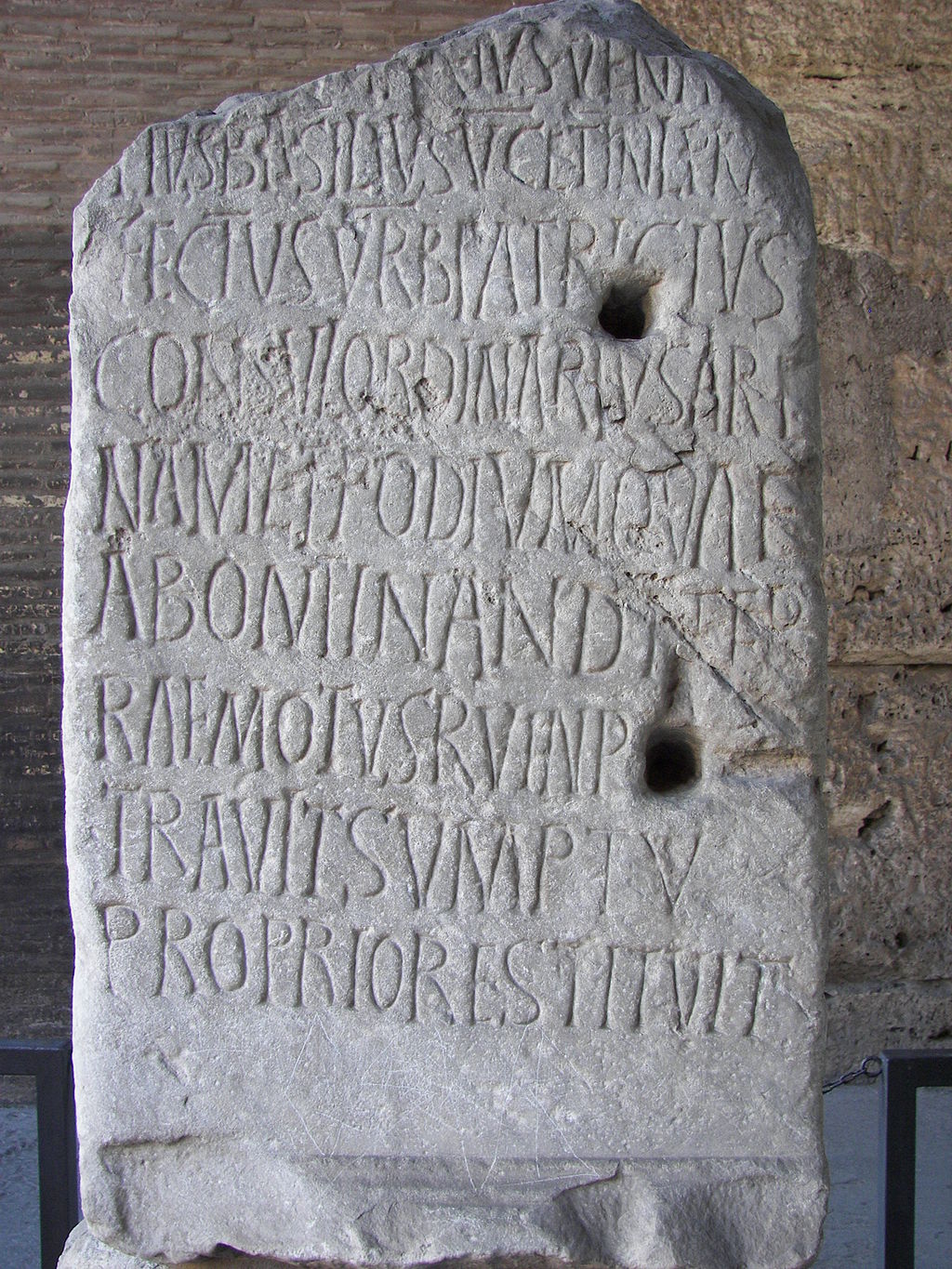

そもそも文明の歴史において、多くの民族や国民は自分が話している言葉で読み書きをしてきたとはかぎらない。むしろ自分が所属する土地をこえた世界に流通する「外の言葉」で読み書きしていることのほうが多い。こういう言葉が「普遍語」である。“universal language”にあたる。ヨーロッパでは長らくギリシア語やそれに続くラテン語が普遍語だった。

普遍語は書き言葉としての力を発揮した。書き言葉の力の特徴は書くためというよりも、読む言葉としての普遍性を獲得していったことにある。叡智を求めた者が等しく読める=理解する言葉が普遍語になったのだ。そしてそのことにおいてサイエンスの言葉にもなった。こうした普遍語の流れのなかで最も純粋なルールを獲得していた記号群は数学言語になった。

これに対して、各地域でふだん話している言葉は「現地語」というべきもので、“local language”にあたる。普遍語に対して現地語はすこぶる多様なもので、巷間に流布し、世間に流通する。たいていはその地域の母語(mother tongue)にもとづいて喋られている口語であることが多い。こういう言葉は、文語すなわち書き言葉にならないわけではないが、そのままではひどく冗長になる。それゆえどんな地域でも手紙でさえ、たどたどしい文語で綴られることが多かった。

言葉にはもうひとつ、ある。それは「国語」だ。“national language”にあたる。これは近代の国民国家(national states)とともに確立されていったもので、普遍語でもなく、現地語でもない。歴史の途中から登場してきたものなので、当然、それ以前の現地語や普遍語を借りてきているところはあるが、あくまで近代国民国家のためにつくられた。日本でも帝都東京を中心にした明治国家の諸機能を整えるなかで、しだいに規則化されていった。

国民国家とともに確立した国語は、他国の国語とできるかぎり翻訳可能なものになるという交換力を要請された。別の見方をすれば、かつては現地語やその集合性でしかなかった言葉が、翻訳という行為をくりかえしながら各国別の普遍語のような装いをまとっていったもの、それが国語だった。

言語文化というばあい、水村はこの3つの普遍語・現地語・国語のそれぞれの変遷と特徴を比較しながら観察しなければならないと考えている。しかし実際にはどうだったのかといえば、これらは混同されてきた。また相互に侵されてきた。とくに普遍語と国語について見誤りがおこってきた。なぜなのか。そのことを議論するにあたって、水村はいくつかの足掛かりを用意する。

ベネディクト・アンダーソンに『想像の共同体』(リブロポート→NTT出版→書籍工房早山)という有名な一冊がある。ぼくもいちはやく千夜千冊した。国語と国民文学とナショナリズムの結びつきを論じた。

アンダーソンは、近代国家というものがあくまで人為的につくられた文化的な被造物であって、それ以前の歴史の必然性から帰結したものではないとして、そういう人為的近代国家に応じて「国語」もつくられたのだと見た。それなのに、いったんそのように国語が確立してしまうと、国語は国民にとって深いルーツをもっているもののように感じられ、しばしば国民(あるいは民族)のナショナル・アイデンティティの証しのように扱われ、新聞記事や国民文学などが書かれたり読まれたりするようになった。しかしそれは「想像の共同体」がつくりだしたものにすぎなかったと主張したのである。

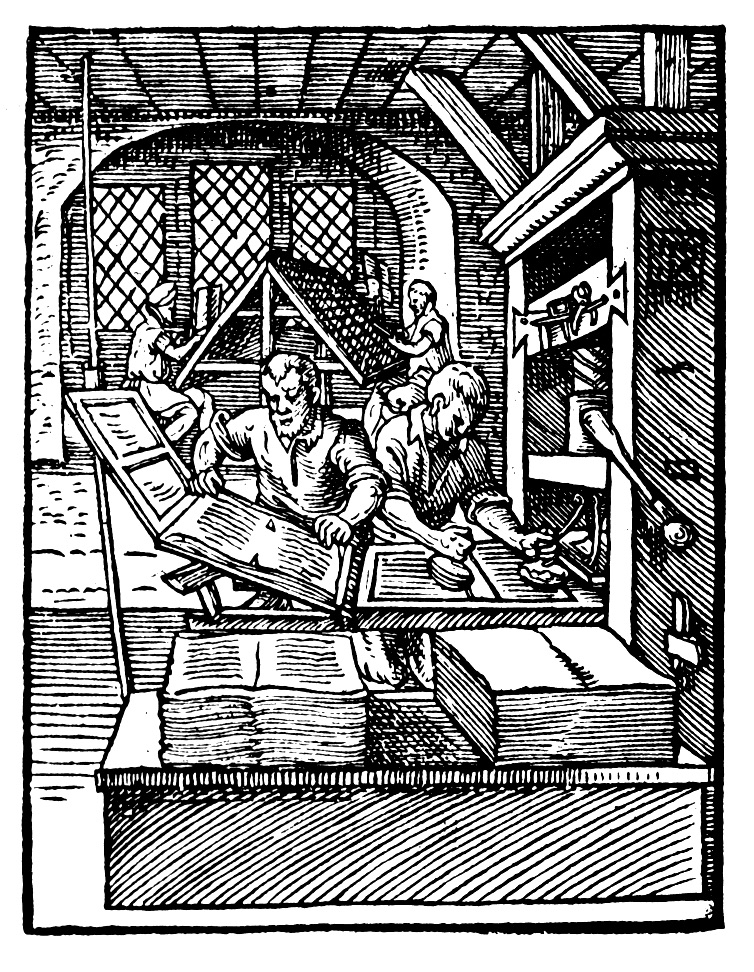

国語がそんなふうになった理由を、アンダーソンは活版印刷の普及と資本主義の発達の重なりに求め、国民国家や国語は「印刷資本主義」(printing capitalism)が促進してつくりあげたものであると見た。印刷資本主義によって、現地語や口語などの俗語はより流通しやすい出版語にとって代わられ、扱いを受けたとしても出版語の中の一部で部分的に表現されることになり、ここに出版語としての国語による「想像の共同体」としての国民幻想が増殖されていったのである。

アンダーソンのような立場を「多言語主義」という。世界は単一の普遍語ではなくて、多くの民族や国民の言葉によって並列的に語られていくべきだという立場だ。

アンダーソンが多言語主義になったのは、彼自身がアイルランド人の父とイギリス人の母の間で中国の昆明に生まれ、『想像の共同体』のための材料を東南アジア(とくにインドネシア)の近代史的事情から入手したせいでもあった。本人は自分のことを『言葉と権力』(日本エディタースクール出版部)のなかで、こう説明している。「中国で生まれ、3つの国(中国・イギリス・アメリカ)で育てられ、時代遅れの発音で英語を話し、アイルランドのパスポートを持ち、アメリカに住み、東南アジアを研究する」。

この自己紹介には1965年におこった9月30日事件のときに成立したスハルト政権を批判して、研究フィールドだったインドネシアから追放されたという苦い経験も戯画化されている。

それはともかく、アンダーソンは以上のような体験含みの多言語主義の立場から普遍語・現地語・国語を眺めて言葉の社会を議論したのであるが、水村はアンダーソンの見方がおおむね当たっているとしながらも、そこには決定的に見落としているものがあると判断した。それはひとつには古代宗教時代に誕生した普遍語を「聖なる言語」とみなしすぎたこと、もうひとつには英語がすでに各国の国語を食い破るようにして普遍語めいた力を発揮しているのを見過ごしたことだった。アンダーソンは自分が英語圏の言葉を使いつづけてきたことによって、見誤ったのだ。

アンダーソンの誤解をほぐして、水村はあらためて自身が向かう言葉の問題を正面に捉えようとする。それはヨーロッパの言語力、およびその後のアメリカ英語の席巻力によって歪んできた国語的思考に新たな息吹をとりもどすにはどうしたらいいのかということだった。

そのためにこそ水村はあえて日本語にこだわることを決意するのだが、そうする理由はそれを他の国語で試すのでは、かえってまちがいを冒すと思えたからだった。

国民国家が最初に成立したのは西ヨーロッパだった。西ヨーロッパではギリシア語やラテン語という普遍語で書かれたものを、現地語に少しずつ翻訳していった。活版印刷の普及にともなってこの勢いは増し、現地語で書かれたものを他の母語で生まれ育った者たちにも理解できるように、逆の翻訳も進んでいった。これらを通して現地語がそれぞれの国語に変身していった。

こうして西ヨーロッパのあちこちに「二重言語者」がふえていった。二重言語者という言い方は水村が好むもので、バイリンガルともいえるのだが、バイリンガルが「二カ国語を話せる」という意味であるのに対して、二重言語者は「自分が使う話し言葉とは異なる外国語を読める人たち」のことをさす。活版印刷の普及とともにふえていった。ラテン語とドイツ語のルター、ラテン語と英語のトマス・モア、ラテン語とフランス語のデカルトらは二重言語者の先駆をなした。

これらの出来事を背景に、西ヨーロッパにフランス語・英語・ドイツ語という三大国語による三極構造が仕上がっていった。三大国語を行き来する二重言語者たちの言葉の力はすばらしく雄弁なもので、たちまちこれまでの知識や学問の体系化をなしとげ、大学やアカデミーの学科を統一し、あまつさえそのもとに数学言語も搦めとっていった。西ヨーロッパの国語間の交流は、それ以前のギリシア語・ラテン語の延長上に西ヨーロッパ三大言語による牙城を築いたのだ。

かれらからみると非西欧圏の言葉や東洋圏の言葉は「普遍語の流れ」から外れているものだった。非西欧圏や東洋圏が「普遍語の流れ」を表明したり説明したりしたいのであれば、三大国語のいずれかを使ってみせるしかなくなっていった。やがて20世紀を通して、新たに英語の流通力がこれらをしだいに覆っていったのである。

話を戻して、水村が少女時代からアメリカで育っていたとき、水村の心身のそこかしこを侵食しつつあったのは、以上のような欧米言語文化の「言葉の圧力」や「言葉の差別力」だった。それは当初はアメリカにも英語にもなじめないものとして抵抗したものだったが、その奥に普遍語・現地語・国語の制圧と葛藤の歴史がトバ口をあけていたのである。

本書には、そんな圧力に抗しようとしていた水村がパリで講演したときの「2つの時間」というスピーチが収録されている。水村はジュニア・ハイスクールでフランス語を選択し、美術学校に行き、大学と大学院ではフランス文学を専攻し、20歳のときにはフランスに留学もしていた。そこそこフランス語は喋れるし、読める。「2つの時間」はそういう水村がそのフランスの選ばれた聴衆に、「私たち日本人は、フランス語と日本語の深い非対称性の中にいるのです」という話をしたときの記録だ。

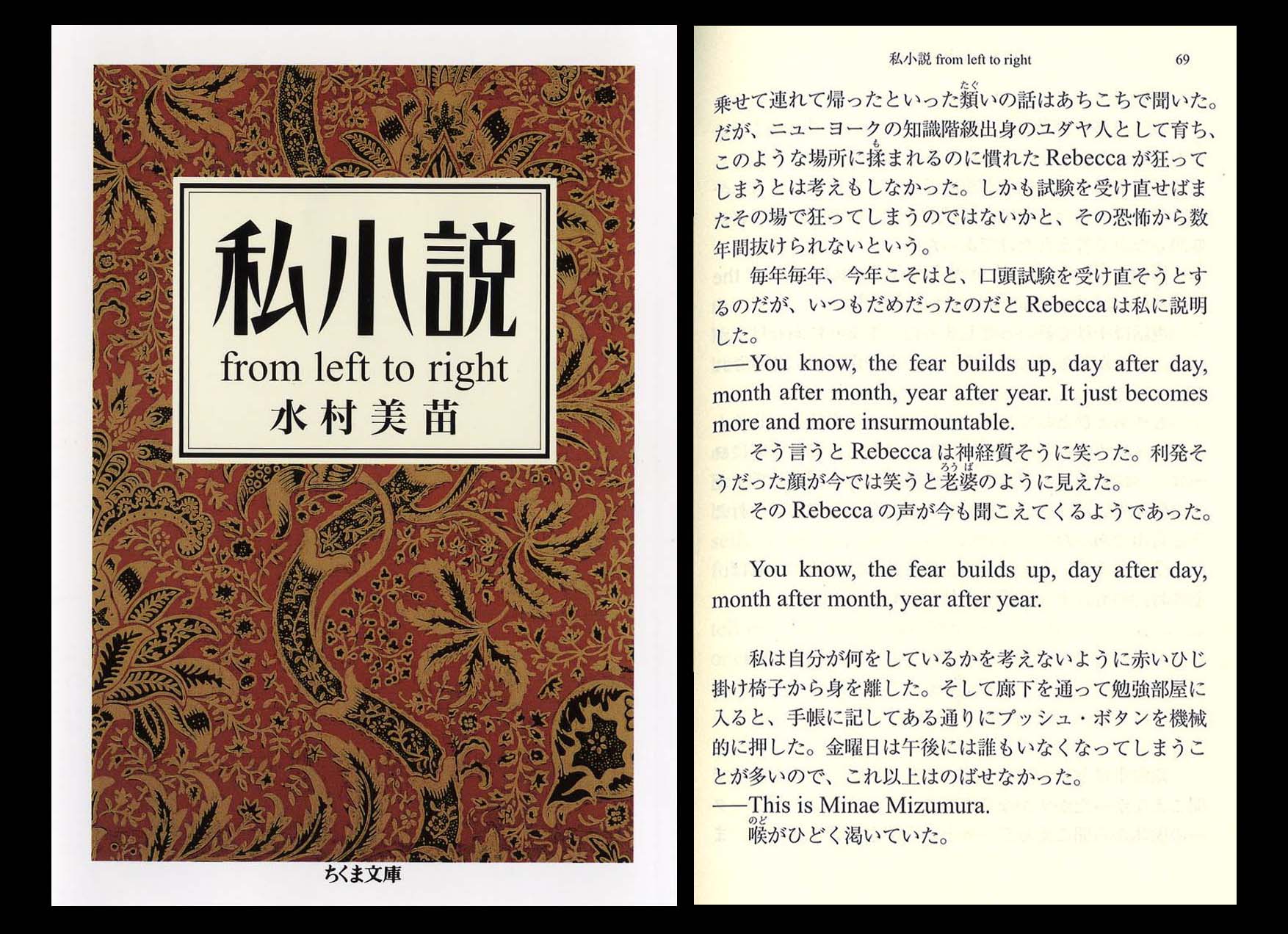

きっと胸に迫るスピーチだったろうと思ったが、そのなかで水村は自分が2番目に書いた作品についても紹介する。1995年に刊行された『私小説 from left to right』(新潮社→ちくま文庫)だ。

この小説は水村そっくりの主人公とその姉が少女期にアメリカに渡り住み、そこで実感する感情や出来事を“私小説”仕立てにしたもので、全編が横書きになっているばかりか、ところどころは英文のままに書かれた実験性の高いものである(会話の1~2割が英文のままになっている)。水村は「私はこの形式を通して、いま世界で露わになりつつある、英語と英語ではない言葉の非対称性を明らかにしたいと思いました」とスピーチしている。

読んでみて伝わってくるのは、主人公が自身のアイデンティティを「血」ではなくて、あくまで「言葉」に求めようとしていたということだ。水村はスピーチをこんなふうに結ぶ。「私は、なによりも日本語という言葉の、ほかのなにものにも還元することができない、物質性を浮き彫りにしたかったのです」。

漢字・ひらがな、カタカナ・ローマ字がまじる日本語の奇妙な物質性を通して、なんとしてでも「私」をあらわしたかったと言いたかったのだ。

本書はおわりに向かって、日本語の将来と不安に目を向けていく。社会情勢ではインターネット時代に安易に跋扈する英語が目立ち、いっときの日本では英語公用語論(英語第二公用語論)が、文部科学省や時の文化庁長官らによって叫ばれた。

水村はその情勢のなかで、次のように書く。「1回しかない人類の歴史のなかで、あるとき人類は〈国語〉というものを創り出した。そして、〈国語の祝祭〉とよばれるべき時代が到来した。〈国語の祝祭〉の時代とは、〈国語〉が〈文学の言葉〉だけではなく〈学問の言葉〉でもあった時代である。さらには、その〈国語〉で書かれた〈文学の言葉〉が〈学問の言葉〉を超越すると思われていた時代である。今、その〈国語の祝祭〉の時代は終わりを告げた」。

英語が普遍語のフリをするようになって、英語以外の国語が「文学の終わり」を迎えるように追いこまれ、それとともに明治以来の日本語による国語の祝祭が終わりつつあるのではないか。水村はそう認識したのだ。いったい何がおこったために、こんな事態になりつつあるのか。叡知が国語を読まなくなったこと、水村はそれが国語の祝祭の終わりを告げていると確信する。

おわり近く、水村はしきりに福田恆存の言葉を引用し、日本語の表記がぐちゃぐちゃになっていく様子をともに悲しんでいる。それとともにジャック・デリダが音声中心主義が書き言葉の本質を失わさせているという批評を展開するのを尻目に、こっそり次のように書いて、筆を擱いている。

……日本語や朝鮮語のような〈書き言葉〉は一見例外的な〈書き言葉〉に見えるが、実は、その例外的な〈書き言葉〉こそが、〈書き言葉〉は〈話し言葉〉の音を書き表したものではないという、〈書き言葉〉の本質を露呈させるものなのである。フランス人には内緒だが、そんなおもしろい表記法をもった日本語が「亡びる」のは、あの栄光あるフランス語が「亡びる」よりも、人類にとってよほど大きな損失である。

⊕ 日本語が亡びるとき ⊕

∈ 著者:水村美苗

∈ 装幀者:堀口豊太

∈ 発行者:菊池明郎

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 印刷所:明和印刷

∈ 製本所:鈴木製本所

∈∈ 発行:2004年4月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 1章 アイオワの青い空の下で「自分たちの言葉」で書く人々

∈ 2章 パリでの話

∈ 3章 地球のあちこちで「外の言葉」で書いていた人々

∈ 4章 日本語という「国語」の誕生

∈ 5章 日本近代文学の奇跡

∈ 6章 インターネット時代の英語と「国語」

∈ 7章 英語教育と日本語教育

⊕ 著者略歴 ⊕

水村美苗(mizumura minae)

東京に生まれる。12歳の時、父親の仕事の都合で家族と共にニューヨーク州ロングアイランドに移り住む。アメリカになじめず、ハイスクール時代を通じて、昭和二年発行の改造社版の「日本現代文学全集」を読んで過ごす。ハイスクールを卒業したあとは、英語と直面するのを避け、まずはボストンで美術を学ぶ。次にパリでフランス語を学び、最終的にはアメリカのイェール大学と大学院で仏文学を学ぶ。博士課程を修了したあと、日本に一度戻るが、また渡米して大学で日本近代文学を教える。現在、東京で小説やエッセイを書いている。