エモーショナル・デザイン

微笑を誘うモノたちのために

新曜社 2004

Donald A. Norman

Emotional Design 2004

[訳]岡本明・安村通晃・伊賀聡一郎・上野晶子

編集:塩浦暲

装幀:加藤俊二

そんなこと、本気で誰も問うてこなかった。

みんな、好きにやってるんだよ。

しかしドナルド・ノーマンは、20世紀末にそこを問い、

そして、多くのアーティファクト(もの)を自ら使い、

認知工学の知見を駆使して、これに答えようとした。

以下、ノーマンの見方をあらかた紹介する。

アフォーダンスからシグニファイアへ。

あとはデザイナー諸君が答えを引き取る番だ。

80年代のおわりだったか、ドナルド・ノーマンの『誰のためのデザイン?』(新曜社)が出たときは、やっとまともなソフトテクノロジーとしてのデザイン論が登場したと感じた。

その主張は、こうだ。世の中に出まわっているデザインには使いにくいものが多い。テレビのリモコンの幾つものボタンをすぐに機能操作できる者は少ないし、レバー型の蛇口を一目見て、左右にまわすのか上下に動かすのか、どうすればお湯が出るのかがわからない。ドア近くに照明スイッチが四つ並んでいても、そのどれを押せばどの部屋や廊下が明るくなるのか、指示も暗示もされていない。『誰のためのデザイン?』には、こんなことでどうするのかという問題意識が綴られていた。

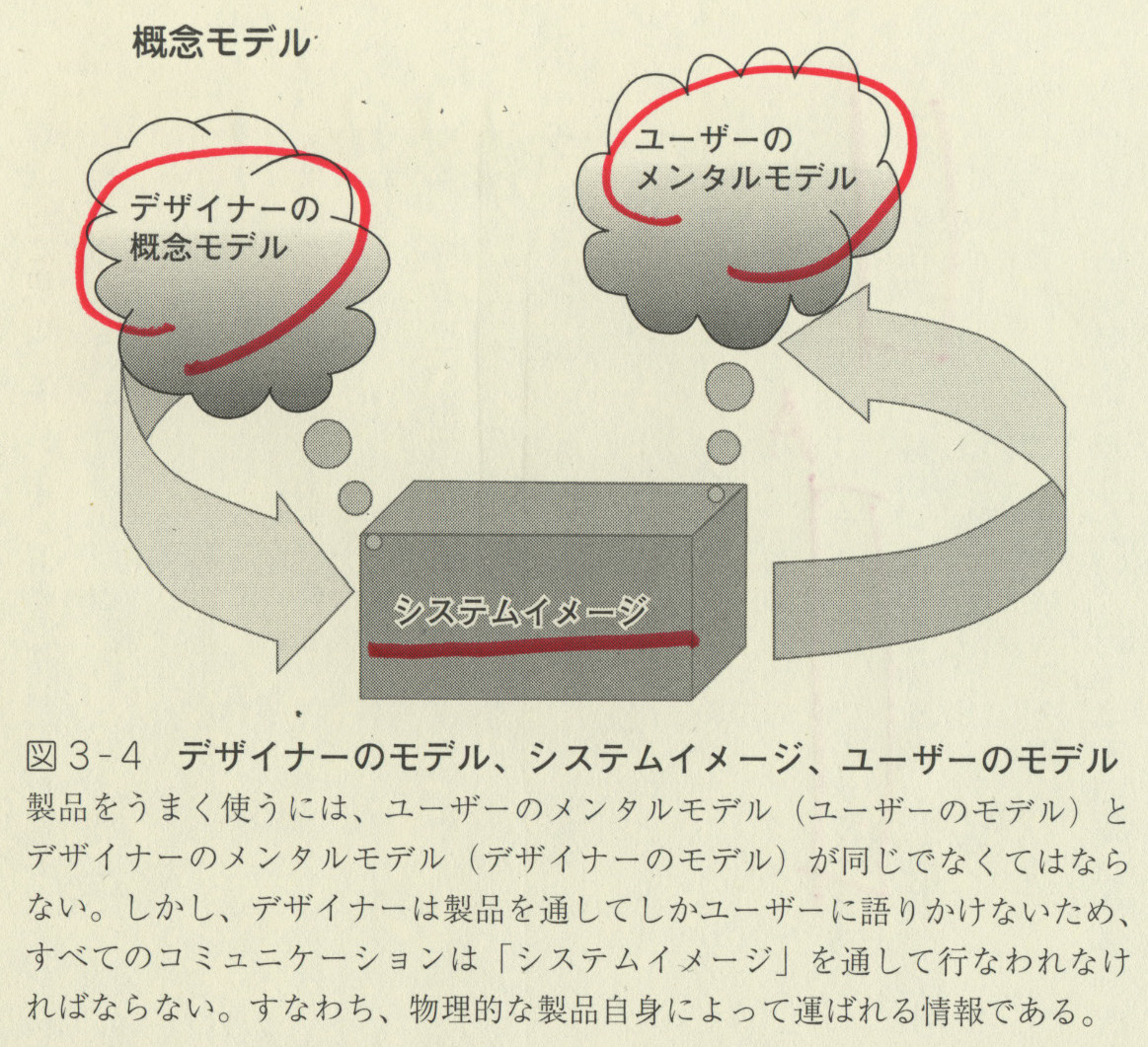

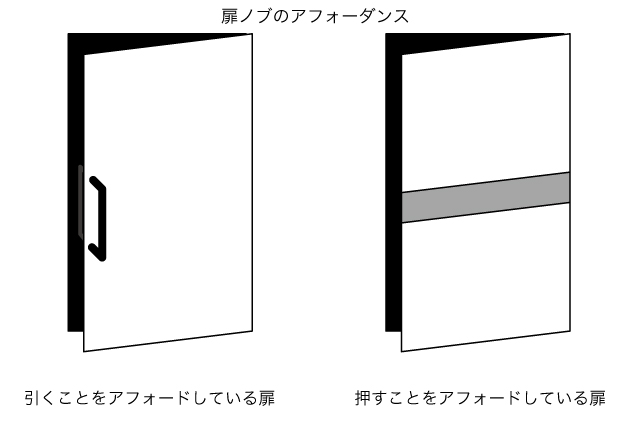

その通りだ。ノーマンは、デザイナーの多くがユーザーに「概念モデル」を提示しようとしていないこと、ということはデザイナーに「概念モデル」の学習がなされていないことを指摘したのである。その理由もあげた。デザイナーたちは、①制約、②アフォーダンス、③マッピング、④フィードバック、についての自覚が疎かになっているというのだ。これはまずい。なぜなら多くのユーザーたちは道具や器具というものを、次のような4つのアティテュードで使っているからだ。

①物理的、意味的、文化的、論理的に選択できるようになっている(制約のなかで選択できる)

②道具や器具という物体をその色や形や材質から判断するある程度の理解力がある(そういうアフォーダンスをもっている)

③自分のした行為とその結果によって、道具の操作をスキルアップする可能性をもっている(対応関係がマッピングできる)

④行為の結果によって、その行為が満足できたかどうかを判断している(結果のフィードバックをおこなっている)

ユーザーはきっとこういう状態にいるはずだ。だとすれば、このことをデザイナーが把握できていないのは致命的である。

ところがデザイナーは、自分のデザインもそれにまつわる情報も、自分の頭の中のイメージから出てきていると思っている。そんなことはめったにない。ユーザーから見てもデザイナーから見ても、情報は外部にあり、外部から何かのメッセージやテイストがもたらされているはずなのだ。そこに概念モデルも出入りする。この「もたらされてくるもの」のことをデザイナーがわかっていないのはまずい。

すると、どうなるか。デザイナーは頭に浮かんだイメージを頼りに、それを自分の持ち合わせのスキルによってデザインしようとして、スイッチや蛇口がもつべき大事な機能を台なしにしてしまうのだ。台なしではないとしても、極度にシンプルにするか、極度に緻密にしてしまう。こうしてそのデザインは、社会から取り残されて、デザイナーだけがその作品を写真に撮ってデザイン雑誌に載ったのを見てはほくそ笑む。

ノーマンはここに、デザインワークにおける「アフォーダンス」の役割の重要性を提唱して、プロダクトデザイン業界に待ったをかけた。ぼくはよろこんで喝采をおくったものだ。

その後ノーマンは『テクノロジー・ウォッチング』(新曜社)で関心領域を広げたのち、その次の著書『人を賢くする道具』(新曜社)でまたまた興味深い宣言をした。それは、われわれの「知」の大部分は「アーティファクト(もの)をつくる能力」から来ているというものだった。ふつう「知」と「もの」は別物だと判別されてきたか、「知」の一部が「もの」になったとみなされてきた。ノーマンはそうではなくて、「もの」が「知」をつくり、デザインが「知」を触発するとみなした。この「知」はナレッジ(knowledge)というよりノーウィング(knowing)というものだ。

アーティファクトにはいろいろなものがある。大きく分ければ紙・鉛筆・パソコン・自動車・人工衛星のようなハード・アーティファクトと、言葉・算数・音楽・絵画といったソフト・アーティファクトになるだろう。そのいずれにも手続きやルーチンと、情報と知識とが含まれる。情報は感知できるもの、知識は使用あるいは活用して体得できるものだ。

これらのアーティファクトにはたいてい「学習」(learning)がともなっている。そうだとすれば、その学習過程から新しいデザインの様相も、デザイナーの覚悟も出ているはずだった。

ノーマンと僚友のデービッド・ラメルハートは、その学習行為の基本が、①蓄積(accretion)、②調整(tuning)、③再構造化(restructuring)の3つでできているとみなした。「蓄積」には追加や削除が可能である。「調整」は練習・稽古・トレーニング・エクササイズによってスキルを上げることができる。「再構造化」は概念モデルをメンタルモデルにつくりあげていく。これだけのプロセスをもつアーティファクトなのだから、アーティファクトづくりは人類に「知」(knowing)を促進させるはずなのである。

アーティファクトは必ずしも単体でありつづけるわけではない。複合的な道具や機械になったり、コンピュータのようなシステムになったりする。そうすると、そこにパーソナルビューとシステムビューとが2つ発生することになる。また、その2つのビューのためのインターフェースが必要になる。メインフレーム時代はそうなっていた。

パーソナルビューとシステムビューの起源はもともとは別だった。望遠鏡の対物レンズ装置がシステムを、接眼レンズがパーソナライズを分担しているようなものだ。ところがパソコンの発明以降、そのポータブル化が著しく進むにしたがって、2つがしだいに融合していった。蓄積・調整・再構造化と、パーソナルビューとシステムビューとがうんと近くなり、かなり重なってきた。ケータイ以降はもっとそうなっている。

それでどうなったのか。「タスクとアフォーダンスのデザイン」を意図することこそが、「知のデザイン」を担当する可能性が高くなってきたのである。

ノーマンは『人を賢くする道具』の後半で、蓄積・調整・再構造化と、パーソナルビューとシステムビューが重なってきているのなら、次の段階では「文脈」や「物語」を意図したデザインが必要になっていくだろうことを予想した。

この提案も、よくわかる。ユーザーにエラーを犯させないためのデザインをするだけではなく(それではチェックポイントばかりがふえるから)、むしろ文脈や物語によってユーザーが動ける可能性をふやすことに努力すべきだと考えた。そしてこれを、あまりうまい言い方ではなかったが、とりあえず「認知的ヒステリシス」(cognitive hysteresis)の融和のためのデザインと呼ぼうとした。ヒステリシスというのは、磁気学でいったんある方向に磁化させると、反対方向には磁化させにくくなることをいう。デザインやインターフェースはこのヒステリシスを融和しなければならない。

さあ、こうなると「オートメイト」(情報的自動化)することと「インフォメイト」(情報的知識化)することを最初からつなげてみるべきだったのである。デザイナーはそんなことを仕切れるだろうか。ノーマンはこのあたりで息切れして、『人を賢くする道具』をおえている。

1998年、ノーマンは次の『インビジブルコンピュータ』(新曜社)でこの息切れを視点と話題を変えて回復させ、今度は「情報アプライアンス」から賢い道具やソフトテクノロジーを見ることにした。

アプライアンスとは、特定の用途のために設計された器具のことだ。情報アプライアンスは知識の活用のために特化して設計したものをいう。本や学習機器やコンピュータがその代表例だ。21世紀を前にしたノーマンは、そこには、①簡潔性、②融通性、③快楽性、がもっともっと要求されていくだろうと見た。まだインターネットが広まり始めたばかりの時期だったが、ノーマンはなんとかこの情報アプライアンスによって、次世代のソフトテクノロジーの方向性を読み、デザインの未来を予測しようとした。

これは、パソコンや情報端末機器がはたして従来のように「知」を触発できるものになっていけるのかどうかを問いたいという視点だった。ノーマンはパソコンはよほどの工夫をしなければ、新たな「知の道具」になりきれないのではないかという危惧をもったのである。

こうしてその観点から、新たに『エモーショナル・デザイン』と『未来のモノのデザイン』(新曜社)を書くのだが、またロボットという新たなアーティファクトの領域にも足を踏み入れるのだが、ぼくが見るに、それらは大きな冒険や仮説には至らなかった。パソコン批判になりきれていなかった。あとでそのことにふれるけれど、ノーマンの21世紀型のデザイン論には何か決定的に足りないものがあったのだ。

ノーマンはデザイナーではない。認知工学者だ。MITで電気工学とコンピュータ科学の学士号をとり、ペンシルヴァニア大学で心理学の博士号をとった。ハーバード大学で教えるときに認知科学センターに所属した。

そのあとカリフォルニア大学サンディエゴ校で心理学部の教授になったとき、先輩格のジョージ・マンドラーに煽られて『記憶の科学』(紀伊國屋書店)を書き、ピーター・リンゼイと『情報処理心理学入門』3冊本(サイエンス社)を出した。Ⅰ「感覚と知覚」、Ⅱ「注意と記憶」、Ⅲ「言語と思考」という構成で、ぼくがけっこうお世話になった本だ。先駆的な内容だった。ついでノーマンは認知心理学の拡張に向かい、当時としては先駆的な『認知科学の展望』(産業図書)などを編集した。AIについても言及していた。

認知心理学の拡張のため、ヒューマンエラーと事故の研究に分け入ったとき、ほとんどのヒューマンエラーが実のところはデザインエラーであることに気が付いた。これは注目すべき気づきだった。この体験が『誰のためのデザイン?』になる。認知科学を探求している者がデザインに着目したところが、ユニークだった。

その当時、カリフォルニア大学には毎年夏期休暇にジェームズ・ギブソンが特別 招聘されていた。ギブソンと親しく交わることになったノーマンは、たちまち「アフォーダンス理論」にぞっこんになる。実際にもノーマンの本を読んでいると、ギブソンの影響がそうとう強く出ているのがわかる。

1993年、アップル・コンピュータに引き抜かれて事業部長になった。これで、ノーマンの名声はだいぶん知れわたったようで、続いてヒューレット・パッカードや他のハイテク企業の役員を務めることになった。気をよくしたノーマンは、同僚のヤコブ・ニールセンと「ニールセン・ノーマン・グループ」というヒューマンインターフェースについてのコンサル屋を始めた。こういうところは、実用大好きなアメリカ人らしい。デザイナーたちに仕事の広がりとビジネス感覚を植え付けたのはノーマンだ。

まあ、そんな経歴上のことはともかくとして、それではノーマンの『エモーショナル・デザイン』と『未来のモノのデザイン』のどこが物足りないかということを、以下にかいつまむ。

ジャック・カレルマンらの3つの斬新な紅茶ポットとフィリップ・スタルクのいかにもスタルクらしい奇怪なレモン絞り器から始まる『エモーショナル・デザイン』は、デザインの魅力はどこからくるのか、デザインはどこまで遡れるかという問題を考えるための本だった。

どこまで遡れるのか。アントニオ・ダマシオのソマティック・マーカー仮説にもとづく脳科学やアリス・アイセンの二者択一から脱する多幸感の研究を見ているうちに、ノーマンは自分が感動をおぼえるアーティファクト・デザインは、デザイナーがよく言うような感覚的な発想や仕上げによってできあがっているのではなく、おそらくもう少し深い「情動」(emotion)に接地しているのだと確信した。

すでにジョセフ・ルドゥーが「情動の脳科学」に踏み入っていた。日本でも坂口明や岩田次郎が情動脳の実験研究をしていて、ぼくは松本元さんからそうした研究成果の進捗を聞いていた。ノーマンもこれら(ルドゥーやダマシオの情動脳仮説)に刺激を受けたのだとおもうけれど、しだいに「エモーショナル・デザイン」という見方をとるようになった。デザインは鉛筆のドローイングやパソコンのカーソルの動きから始まるのではなく、すでに「脳の中」から始まっているという見方だ。「脳の中」と「脳の外」は、言語や記憶だけではなく、情動を形や色にしたいというデザイニング・プロセスによってもつながっているのではないかということだ。そこまで遡りたいというのだ。

ここまではいいだろう。そういうふうに考えなくてどうするかともおもう。しかし、難しいのはここからなのである。

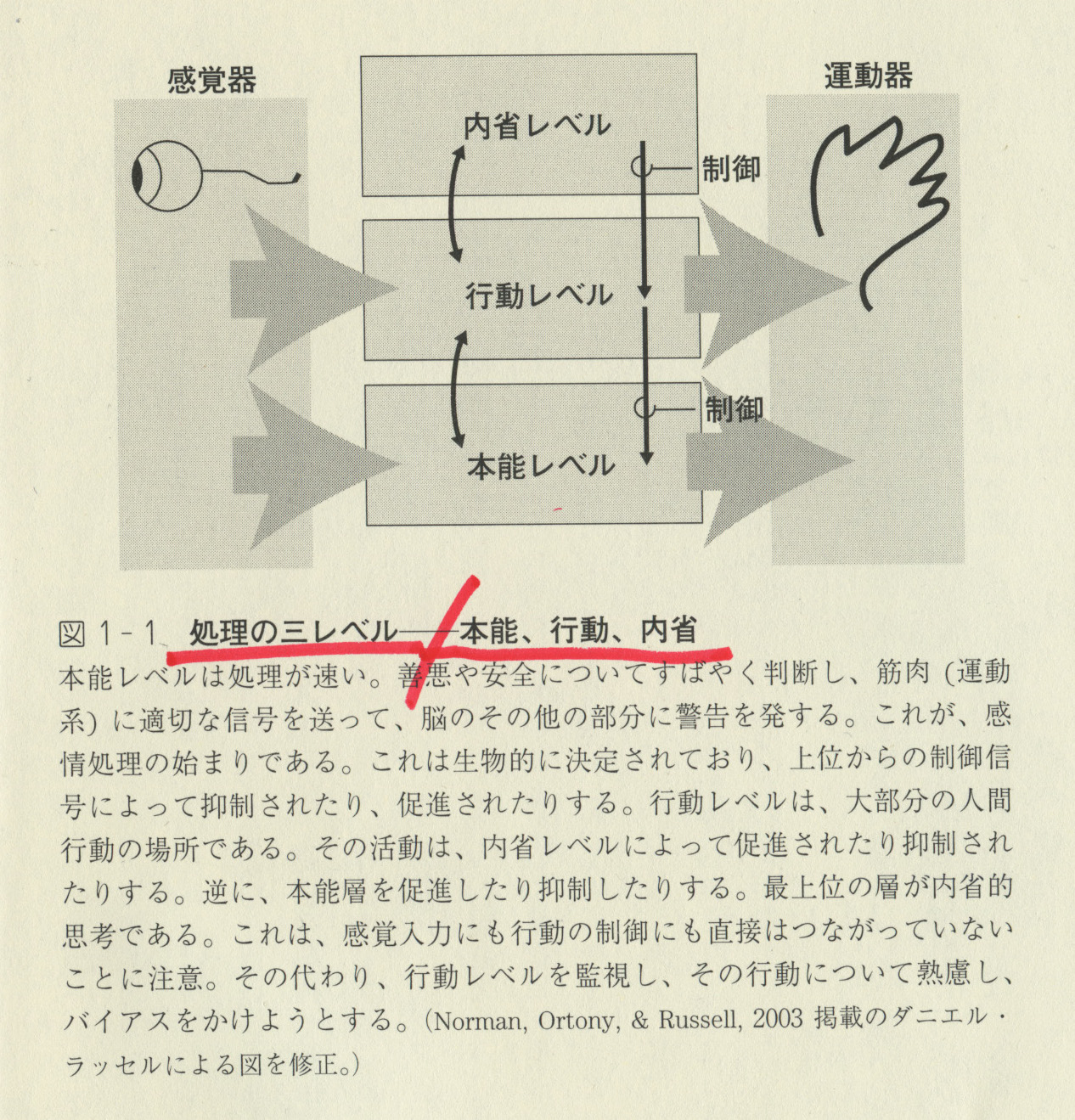

ノーマンは「脳の中」と「脳の外」のあいだを、プロセスの特徴としてではなく、意外にも、脳の中に潜在するだろう3つのデザインレベルとして取り出した。本能(visceral)レベル、行動(behavior)レベル、内省(reflective)レベルだ。

このレベル設定は、ノースウェスタン大学の心理学部の同僚のアンドリュー・オートニーやウィリアム・リヴェールらの研究成果とその意見にもとづいたようなのだが、このようにデザインを内奥の出来事のレベルとして設定したのは、どうだったのか。というのも、ノーマンは本能レベルのデザインを民芸・工芸・子供用品・広告にそのあらわれを認め、行動レベルを使用感覚を訴えるデザインに求め(たとえば車のデザイン)、内省デザインをさまざまなコミュニケーション・ツールの事例にあてはめたのだ。これではまるでスウォッチの時計は本能的で、カシオの時計は行動的で、DCブランドの時計は内省からの内発だと言っているようなものだった。けれどもどう見ても、カシオもスウォッチも本能や行動や内省から出てきたとは思えない。

どこでノーマンはとんちんかんになったのだろうか。あまりに情動脳の仮説をダイレクトにデザインに持ち込みすぎたのだ。

最近の脳科学にはいくつも興味深い仮説や実験結果があるし、その一部にはミラーニューロンのようにかなり説得力をもちそうなものも少なくない。けれども、そのミラーニューロンにして、それを人間の活動一般や意識活動にあてはめるには、そうとうの隔たりがある。「脳の中」にデザインの起源を求めるのなら、すぐに脳科学の仮説を使うのではなく、やはりデザインプロセスがもつ「外部」から「内部」に向かうべきなのである。ノーマンが覗きたがっている大事なことは、必ずやそのあいだにあるはずだ。それには脳ではなく、機械やコンピュータと人間のあいだを見るのが1番なのである。

それかあらぬか、このあとノーマンはロボットを例に、人間と機械のインタラクティビティを議論したくなったようだ。それが2007年の『未来のモノのデザイン』だった。

この本(The Design of Future Things)の邦訳版には、いささかおおげさな「ロボット時代のデザイン原論」というサブタイトルがついている。ここでロボットというのは、笛吹きヤカン、サーモスタット付きエアコン、工作機械、工業用ロボット、自動航行システム、人工衛星、アイボやアシモ、チェスや将棋の自動機械、お掃除ルンバ、カーナビ、ロボコン参加機械の数々、『ブレードランナー』のレプリカントまで入る。そこにはたいていオートマジカルな世界が待っている。

ロボットはどんなものであれ、人間と機械の掛け算(また足し算・引き算・割り算)によって成り立ち、機械と人間が相互におこすインタラクションのどこかをインターフェースとすることで機能する。そこにはリスク・ホメオスタシスともいうべき安全性と制御性も関与する。

そうだとすると、どんなロボット(robot)も実はコラボレートするロボットなのであって、つまりは「コボット」(cobot)なのである。コボットとしてのロボットはすべからく機械と人間の共生系である。コボットとは、大小や出来の具合はべつとして、なんらかのマンマシーン・インターフェースをもつアーティファクトのことだった。

とすると、ここにちょっとした動議を挟みたくなる。それならカメラも電話も自転車もFAXも、ずっと昔からコボットだったのではないか。そうしたコボットたちと、エンジンやコンピュータをつけたロボットとは、どこがどう違うのか。道具の哲人ヘンリー・ペトロスキーなら、最初からこの問題にとりくんでいただろう。本書には、このあたりの洞察が欠けていた。

もうひとつ、ノーマンに言及してもらいたかったことがある。それは、こうしたロボット性(コボット性)と、たとえば騎手が手綱を引きながら馬を操ることには、どんな違いがあるのかということだ。

この2つを行動科学で埋め尽くす必要があるだろうか。AIを駆使して騎手と馬の関係をエキスパートシステムとして再現する必要があるだろうか。それともロボット馬を操縦する装置を設計してみるべきなのだろうか。そういうことも必要だろうけれど、もっと重大な見落としをわれわれはしてきたようにもおもうのだ。

かつてぼくはこんなことを考えていたことがある。『ブリキの太鼓』や『どですかでん』の少年が、自分は汽車や電車や戦車になりきって動くのだと思っているときの、あるいは谷内六郎が描く「電車やピアノの鍵盤になった少年」の、その心と体の出来事を、もっとつなげて考えたほうがいいのではないかということを。

われわれは、いまだに絵描きが目の前のものを描くときに何をしているかを解明できていない。そして、そのことのなかにはダマシオが“asit ループ”と名付けたような再帰的なプロセスがおこっているはずなのだが、そのことをわれわれはほとんど取り出せていないのだ。

というわけで、ノーマンには申し訳なかったけれど、何から何までデザインの調理場に入れようとするのはやめたほうがいい。それをどうしてもしたいというのなら「編集デザイン」(editing design)議論という、もっと大きな課題でとりくむべきなのだ。エディティングとデザインをくっつけるのだ。ただしそれには、その議論をユクスキュルやヴァイツゼッカーから始めたほうがいい。

ついでに、もうひとつ。先日、サイバードの物語ゲーム「NAZO」のために、ゲームクリエイターのイシイジロウ君と話したのだが、イシイ君が「ゲームデザインをする」というフレーム自体が新たな物語世界像をつくりつつあるんじゃないかと感じているんですよと言っていて、これが興味深かった。ゲームデザインは表面的なデザインではなく、物語とともにデザインをすることなのだが、そういう作業をしていると、デザイニング・プロセスそのものが文学や映画とは異なる物語性を生む可能性があるのではないか、そういう意見だった。「編集デザイン」議論のひとつの突破口として示しておく。

[外部リンク]NAZO:http://nazo-project.com

最後になってしまったが、ノーマンの最新の著書『複雑さと共に暮らす』(新曜社)について、2、3のことを評価しておきたい。

ノーマンは当初、この新著のタイトルを『ソーシャブル・デザイン』にするつもりだったようだが、これからのソーシャルデザインがデザイナー、ユーザーともに「複雑系」の渦中に突入せざるをえないだろうという判断から、このタイトルにしたようだ。ただしノーマンの議論は「複雑でも痛快なデザイン」と「簡単でも混乱するデザイン」が比較されるばかりで、複雑さの本質には向かわない。

そのかわり、従来のアフォーダンス重視一辺倒を、サイトとモードとトレイルを重視して「シグニファイアを組み合わせるデザイン」にすることを提案した。シグニファイアとは、社会やコミュニケーションや人工物にひそむシグナルのことを言う。デザイナーはそれらをうまく取り出し、デザインに新たな鍵となるシグニファイアを付するべきだというのだ。

こんなことを強調するのは、今後の21世紀デザインがサービス化社会の渦中にさらに入っていくだろうという読みによる。この読みはもちろんあらかた当たっている。高度なサービスと優れたデザインがますます重なっていくだろうことは、予想するに難くないし、それには「ナッジ」(軽いひと押し)が肝になるというのも、よくわかる。とはいえ、この「ナッジ」は行動経済学が言い出したヒントなのである。ぼくとしては、デザインが経済主義に吞み込まれることには、断乎として抵抗しておきたい。

⊕ エモーショナル・デザイン ⊕

∃ 著者:ドナルドA.ノーマン

∃ 訳者:岡本明、安村通晃、伊賀聡一郎、上野晶子

∃ 発行者:堀江洪

∃ 発行所:株式会社 新曜社

∃ 印刷:銀河

∃ 製本:イマヰ製本所

∃ 装幀:加藤俊二

⊂ 2004年10月15日発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第1部 ものの意味

∈∈ 第1章 魅力的なものの方がうまくゆく

∈∈ 第2章 情動とデザインの多面性

∈ 第2部 デザインの実践

∈∈ 第3章 デザインの三レベル-本能、行動、内省

∈∈ 第4章 娯楽とゲーム

∈∈ 第5章 人、場所、もの

∈∈ 第6章 情動をもつ機械

∈∈ 第7章 ロボットの未来

⊗ 著者略歴 ⊗

ドナルドA.ノーマン(Donald Arthur Norman)

1957年にマサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学・コンピュータ科学の学士号を取得し、ペンシルベニア大学へ進学。1962年に心理学で博士の学位を取得した。大学院修了後にハーバード大学認知科学センターでポスドクフェローを経て講師となり、1966年にカリフォルニア大学サンディエゴ校へ移籍。准教授・教授を歴任する。

1988年に『誰のためのデザイン?』を上梓し、利用者にとって理解可能であるばかりか誤解や誤動作を起こさない様にデザインすべきという人間中心設計のアプローチを提唱、ユーザビリティの概念を初めて明確化した。1993年にアップル・コンピュータ社のフェロー兼Advanced Technology Group副社長となり、同社のヒューマン・インターフェイス・ガイドラインの策定に関わった。

1998年に同じユーザビリティと認知科学の研究者だったヤコブ・ニールセンとニールセン・ノーマン・グループを設立し、共同代表。他にもノースウェスタン大学教授、韓国科学技術院(KAIST)特別客員教授、ヒューレット・パッカード重役を歴任した。日本にも北陸先端科学技術大学院大学へ出講したことがある。2005年にベンジャミン・フランクリン・メダルを受賞。