父の先見

白水社 2004

Henry Petroski

The Book on the Bookshelf 1999

[訳]池田栄一

今晩は軽い一冊を紹介する。

第752夜の『棚の思想』の歴史版とでもいうもので、かつ第282夜に書いた『ヨーロッパの歴史的図書館』の姉妹篇というあたりに位置づけられる。そういうわけで気軽に読める軽い一冊ではあるのだが、この著者ペトロスキーはちょっとユニークだ。なんであれ道具というものを工学してしまうのだ。

ぼくがペトロスキーを最初に読んだのは『鉛筆と人間』だった。ありふれた鉛筆を扱って、よくもこんなに文化と工学を並進させながらかけるものだと感心するような名著ではあったが、この段階ではまだマジメすぎて、“心ある道具論”という印象だった(もっともペンシルの語源がペニスに由来するといった話もふんだんに載っている)。

それが、『フォークの歯はなぜ四本になったか』になって、かなり執拗な目がダイナミックに動き出した。だいたいフォークの歯(タイン)の数などに目くじらをたてる者なんてめったにいない。ペトロスキーはそこを、ごりごりこじあけた。とくに3本でなくて4本になった理由を知りたくなったのだ。それを調べているうちに、ついに缶詰からファスナーまでの歴史をあらかた総まくりすることにもなった。

それでどういう見解をもったかというと、「形は機能にしたがう」のではなく、「形は失敗にしたがう」という哲学に至った。これはとてもすばらしい達観だ。その後、ペトロスキーは「成功とは失敗を予見することだ」とさえ達観した。

ちなみにフォークの歯は最初は一本だった。それはナイフなのである。そのうち二本歯のナイフの時代が長く続いて、それにともないナイフとフォークが分かれてセットになり、やがてフォークが単独四本になったのだという。ついでにファスナーのルーツについていうと、もともとは靴の留め具が起源で、それをつけた靴屋の商標が「ジッパー」という名だったそうだ。

ペトロスキーはさらに、『橋はなぜ落ちたか』『ゼムクリップから技術の世界が見える』では、専門をいかした真骨頂を発揮した。

何が専門なのかはこのあとすぐにあかすことにするが、あいかわらずエンジニアの目で極大の橋と極小のゼムクリップを眺めた。読んでみると、橋とゼムクリップが別々のものではないことがわかってくる。なるほどと頷かせた。もっともこの2冊の原題は、『設計規範』と『デザインによる発明』というもので、日本語版のようなセンセーショナルな題にはなっていない。

そして今度が『本棚の歴史』なのだ。こちらのほうの原題はもうちょっと洒落ていて、『本棚にのった本』というふうになっている。

実はヘンリー・ペトロスキーという人、デューク大学の土木環境工学と建築土木史のセンセーなのである。これで見当がついたかもしれないが、この人にはモノを見る目そのものを徹底してエンジニアリングしようとする傾向がある。ぼくもいっぱしに「エディトリアル・エンジニアリング」(編集工学)を標榜しているのだから、むろんこの目は欠かせない。

しかし一般的には工学屋さんというのは、たいていは工学技術がもともと対象化にしてきたものの拡張や分化にしか向かわない。つまり工学化された技術をさらに工学することばかりにウツツを抜かす。それを競いあう。それがごく一般的な工学屋たちなのだ。それでもすぐれた工学は、物理や生理を超えた技術をふんだんに世の中に提供してくれる。われわれの日々はそうした工学的成果のうえにほぼ成り立っている。めったに科学理論の上には坐っていない。

ところがペトロスキーはそれが気にくわない。鉛筆やゼムクリップをこそ工学したい。本棚をエンジニアリングし、そこに科学思想を盛り込みたい。

これはわかりやすくいえば「文化を工学する」ということである。また「文化を科学で見たい」ということだ。なんとなくできあがってしまったように見えるものをエンジニアリングしたい。そういうことだ。これはやさしいようでいて、なかなか難しい。文化はパーツとシステムでできているというわけではないからだ。

そこで、その現象のなかに何かを“発見”する必要がある。たとえば人間が食事をしてきた歴史のなかのインターフェースに注目する。食卓の高さ、ナイフとフォーク、鉢と皿、椅子に腰掛ける者たちの視線。こういうものに目を注ぐ。またたとえば、列車と駅との関係をつくるインターフェースをよく観察する。また、文化のAとBのあいだに浮き沈みする境界に注目することもある。たとえば農村の動向と都市の動向の境界に何がおこっているのか、道路とバス停の関係を見る。ポケットと手の動きに何があるのかを見る。また、絵巻物と調度のあいだに関連しあうものを点検する。このような目がないと、文化は工学にはなってはいかないのだ。

むろん統計分析なんていう方法はあるけれど、文化が統計で説明つくなら苦労はない。そうはいかないところが文化なのだ。グーグルのページランクがまったく文化の指標となりえないのはそこである。

こうしてペトロスキーは「仮説」に注目をする。アブダクションをする。科学が「挙動に関する仮説」であるのなら、工学は「方法についての仮説」であろうというふうに考える。「方法についての仮説」とは、組み立てについの仮説ということだ。

バンザーイ! まさに、そうなのだ。方法についての仮説を組み立てることが、編集工学なのである。いいかえれば、仮説を組み立てるための方法が編集工学なのだ。

では、本棚の歴史の話だが、本棚というもの、本が巻物から写本冊子をへて印刷製本ものに変遷してきたのにあわせて変わってきた。

かんたんにいえば、ヴォリューム本(巻本)からコデックス(冊本)に変わっていったのだが、その形態とサイズによって本棚や書庫のデザインも変わってきた。いまでも本の“巻数”とか“ヴォリューム”というのは、この名残りだ。ちなみにコデックスとは木の幹のことをいう。このコデックスからコード(法典)の意味も出た。

この本の変化が本棚をつくった。本の形態が本棚を規定するのは当然である。たとえばホメロスの『イリアス』は12巻ほどあって、パピルスの巻本にすると91メートルに達してしまう。だからそんなものを展示しておくにはいかない。ついつい箱に入れておく。そこで本棚ではなくて「本箱」が、最初は発達した。それが「本棚」になっていったのは、キケロの時代あたりからである。

むろん用紙も変化した。西洋では最初はパピルスで、これをギリシア人がビブロスと発音していたので、そこから「ビブリオン」(本をあらわすギリシア語)や「バイブル」(聖典)という言葉が生まれた。ついでパーチメント(羊皮紙)とヴェラム(子牛の皮紙)が工夫され、ほとんどパピルスは使われなくなっていく。いわゆる「紙」が生まれるのは、中国で蔡倫が製紙術を発明され、それがシルクロードをへてバクダッドに到達し、さらにそれがヨーロッパに届くまで待たなければならない。けれども羊皮紙が蔡倫の用紙になっても、すでに書物の概念には変更が加えられることはなかった。それから1000年、いまだに書物は人類の知のメディアの帝王の座にいつづけている。

では、書物はどこで確立したか。初期のコデックスには必ず「タブレット」(書字板)がついていた。タブレットは携帯用の大型バインダーのようなもので、開けばそこに文字を綴ることができた(ローセキ板のようなものだと思えばいい)。このタブレットのあいだに写字した用紙を挟んでいったのが、いわゆる書物のはじまりだった。

タブレットは「テーブル」や「タブロー」と同じ語源をもっている。このことはすこぶる重要な暗合で、その暗合は、これらが実のところは同一のヴィジョンとコンセプトをもった“知の道具”であったことを教えてくれる。まさにそうなのだ。なんとテーブル(食卓・書記台)とタブロー(窓枠・絵画)とタブレット(書物・丸薬)は同じものなのだ。

それはともかく、こういうタブレット型の書物ができてくると、その収容には「戸棚」が使われるようになり、それがやがて本棚(書架)に発展した。戸棚はラテン語で「アルマリウム」というのだが、もともとは家財道具一般をさしていた。それを本棚の意味にも使ったのはウィトルーウィウス(778夜)が最初で、古代ローマ後期になると、そこからさらにアーマリー(聖器棚)やアームワール(衣裳棚)が派生する。

こうした書物と書棚の関係をきっちり確立していくのは修道院での出来事である。とくにベネディクト会の発達が大きい。

すでに「司書」(ビブリオテカール)が登場もした。司書の役割は信者の兄弟たちが参集する日の前に、絨毯を敷いてそこに書物を並べることから始まるのだが、そのためにふだんから書物を棚にわかりやすい順に並べておく必要があったわけだ。これが修道院独自の“図書分類”をつくっていった(最近ぼくの周辺には太田香保につづく米川青馬という司書が出現している)。

もっとも、ただ並べていたのでは紛失することもある。そこでとくに重要な本は一緒にして、小型トランクのようなものに入れて鍵をした。これが「チェスト」(保管箱)の始まりだった。他のチェストと区別するためにブック・チェストということもある。司書については本書ではあまりのべられていないので、ゴットフリート・ロストの『司書』などを読むといいだろう。

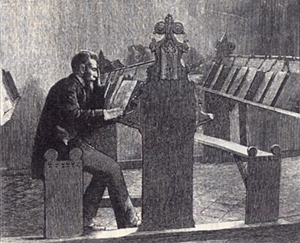

本は収納しておくだけでは意味がない。どこでどのように読むかということがつきまとう。修道院ではそのための閲覧室が早々に工夫されていた。レクターン(書見台)とポウディアム(聖書台)である。初期には両方とも立って読んだ。これらが修道院の一画、すなわちヴィヴァリウムに並んだのだ。

ただし、当時は誰もが声に出してしか本を読めなかったので(つまり音読しかできなかったので、すなわち黙読ができなかったので)、レクターンが近すぎると喧しい。そこでレクターンごとの間をあけるか、ブースのように区切るようにした。このブース型のものが第70夜でも詳しく紹介した「キャレル」(個人用閲覧席)である。本好きの修道士たちはここに入ってぶつぶつ声を出したのだ。その模様はウンベルト・エーコ(241夜)原作の映画『薔薇の名前』でみごとに再現されていた。ただし当時の書物は、たいてい鎖でレクターンやキャレルにつながれた。そういうふうに「知の束」に鎖をつけることも司書の役割だったのだ。

中世の図書館で本が鎖につながれたことは、書物のその後の歴史に装幀というものがどういうものかという影響をのこした。ハードカバーとは、その名残りなのだ。“装幀”という文字もかつては“装釘”というふうに“釘”がついていた。鍵のかかる装幀の書物。それがハードカバーという歴史をつくったのである。チャールズ・ディケンズ(407夜)はそれを逆に皮肉って、「表表紙と裏表紙だけが立派な本ばかりで、鍵穴に鍵を入れられる者がいないのは困ったものだ」と書いていた。

閲覧室のレクターンはその後はしだいにベンチ型になり、教会の信徒席のようになっていく。近代の図書館がどこか教会に似ているのはこのせいによる。

まあ、本棚の歴史をこれ以上トレースするのはやめておく。本書を読んでもらえば結構だ。むしろ今日は、本棚に革新がおこっていないことのほうが重大問題なのである(ぼくはこの数年、本棚がまったく新たな意匠に向かっていくことに関心をもってきた)。

そこでまたペトロスキーの話に戻ることにする。二つのトピックを拾いたい。

ひとつはペトロスキーが「コンピュータは福音であるとともに厄災を逃れられない」と書いていることだ。厄災を逃れられないとは、コンピュータはコンピュータ自身によって自分の誤りを気づかないという意味だ。とくに設計がコンピュータに委ねられるようになって、建築現場や工事現場の事故が多くなった。そこでペトロスキーは、それはスリップ・スティックが使えなくなったからだと判断した。

スリップ・スティックとは計算尺のことをいう。かつてはエンジニアの誰もがもっていた武器だ。このエンジニアたちは計算尺が有効数字3桁でしか精度をあらわさないことを知ったうえで設計にとりくんでいた。誤差は予想のなかなのだ。ところがコンピュータになって、この感覚が失われた。コンピュータが正しい計算をしていると思いこむばかりか、自分も正しいと思ってしまう。ペトロスキーはそこに文句をつけた。

もうひとつは、『人はだれでもエンジニア』の最後の最後に、ジョージ・サンタヤナの次の言葉を引いていることだ。サンタヤナは『理性の生命』にこう書いていた。「過去を記憶できない者は、罰として過去を繰り返す」。

ペトロスキーはこの一文をあるところに見つけて、感動をおぼえ、それが原文でどんな文脈にあるのかを調べた。そうしたら、その手前にこうあった。「進歩とは、およそ変化からなるものとはほど遠く、よき記憶力によるものである」と。

ペトロスキーはもっと感動してしまった。まさにそうなのである。われわれは記憶するアルス・コンビナトリアの上で勝負をする者なのだ。そうだとしたら、自慢げに「これ、ちょっと新しい技術でつくったんだけど」とか、「このデザイン新しいだろ」と言いたげな奴がいたら、そのときは、「ねえ、あんたの技術もデザインも、ちっとも新しくなんかねえんだよ。もっと懐かしいもの、作れよ」と言ってやりなさい。 ペトロスキーはそういうことを言える連中をふやしたくて、こんなに何冊もの本を書いたにちがいない。