申し訳ない、

御社をつぶしたのは私です。

コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐちゃにする

大和書房 2014

Karen Phelan

I'm Sorry I Broke Your Company -When Management Consultants Are the Problem, Not the Solution 2013

[訳]神崎朗子

編集:三浦岳

装幀:水戸部功

数値目標が組織をふりまわす。

最適化のプロセスは机上の空論だ。

業務管理システムで業績は下がっていく。

リーダーシップは開発されない。

すみません、御社をたぶらかしたのは

われわれコンサルティング・ファームでした。

マネジメント・モデルなんていらない。数値目標が組織をふりまわす。最適化のプロセスは机上の空論だ。業務管理システムで業績は下がっていく。リーダーシップは開発されない。すみません、御社をたぶらかしたのはわれわれコンサルティング・ファームでした。

いっとき膾炙したピーターの法則がある。ローレンス・ピーターとレイモンド・ハルが1969年に『ピーターの法則』(ダイヤモンド社)で提案した。「階層社会では、つまり会社などでは、すべての者がそれなりの昇進をかさね、おのおのが無能なレベルに達する」というものだ。昇進するにつれ無能になる。だいたいそうなっていると断言した。

多くの経営者やリーダーがギョッとした。リーダーたちがだんだん無能になっていく? うーん、どう見ても思い当たることが多い。そこでマッキンゼー出身でエンロン社CEOになったジェフリー・スキリングは「ランク・アンド・ヤンク」方式を実施した。役員から社員までをランク付けしておいて、下位の者をクビにしていくという差別化方式だ。これがピーターの法則から免れるためのベストプラクティスだと思われたのだ。ついでケネス・レイをCEOにしたアーサー・アンダーセンのコンサルがエンロンに入り込み、大鉈をふるった。結果は知っての通り、エンロンは最悪の社内状況を露呈して、瓦解した。

やむなく多くのコンサルティング・ファームは「アップ・オア・アウト」方式を導入するようになった。「一定の期間に昇進できない者は会社をやめなければならない」というものだ。こんな方式、いいわけがない。

著者のカレン・フェランはMITスローン経営大学院で「ビールゲーム」のブルウィップ効果についてのグループワークでけっこうな腕を見せた。このエクササイズは、ビールメーカーのサプライチェーンで商品を流通させるときの問題を扱った有名なシミュレーション・ゲームで、サプライチェーンの末端で生じるわずかな需要変動がチェーンをさかのぼるにつれて増幅されて最終的には大きな変動になるという事例を扱う。

このブルウィップ効果の原因を、コンサル・ファームでは「需要予測のミス、情報データの不足、在庫管理の甘さ」にあると指摘する。そのうえで、クライアントには「この在庫管理システムを導入すれば問題は解決できます」と提案する。

カレンもそういう提案で仕事をしていった。しかし、幾つかのコンサルティング・ファームに所属するうちに、どうもコンサル屋がやっていることはいささか犯罪的な詐術のようなものではないかというふうに思いはじめた。カレンが通過した会社はDH&S(デロイト・ハスキンズ&セルズ)、トウシュ・ロス、ユナイテッド・リサーチ・カンパニー、ジェミニ・コンサルティングなどで、そのあと大手企業にも勤めた。

本書は、著者のそういう経験にもとづいた知見を洗いざらい告白した一冊という触れ込みだ。ぼくにはそれほど洗いざらいとも思えなかったが(むしろ「申し訳なかった」という感じ)、こういう本も千夜千冊になるという例として、採り上げた。

40代半ばのころ、ぼくのようなひどい経営音痴にもしばしばコンサル屋から声がかかり、マッキンゼーやプライスウォーターハウスに出向いて話をする機会があった。

ボスコン(ボストンコンサルティンググループ=BCG)の出身者とも何度か仕事をした。V字回復の本で話題になった三枝匡さん(ボスコン出身。経験曲線とPPMを教えてくれたのは三枝さんだった)が新事務所を開くときは、木村久美子とともにそのオフィスデザインをしてあげた。

当時は、30年前だったこともあるだろうし、ぼくの前だけでのことだったかもしれないが、かれらは通産省や郵政省の役人とどっこいどっこいで、みんなアタマがよく、如才がなく、未知の見方に関心をもっていた。そのころ言い出し始めていた「編集工学」にもたいてい興味を示した。

80年代初期、コンサル・ファームはまだ全面稼働していなかった。BCGが東京オフィスをつくったのが1966年、マッキンゼーの日本進出は1971年である。日本BCGの本格案件第一号がホンダ(大久保叡専務・入交昭一郎研究所長時代)になったのは、やっと1981年の夏なのだ。堀紘一がBCGに入って数ヵ月後のことだ。

それまで日本企業の多くは外の会社に自社の症状や病気の診断をしてもらったり、まして外から特効薬をもらうだなんて、気乗りしていなかった。日本人の「自前主義」というものだろうか。それともガイジン嫌いのせいだったのか。

それがいつのころかは知らないが、コンサル屋はまことに巧妙に日本企業の弱点をつかみ、あっというまにその勢力と才能を誇示するようになった。MBA取得者をどんどん採用したのも目立った。そして気がついたときには、「競争優位性」「コアコンピタンスの戦略化」「株主価値の最大化」「ブルーオーシャン戦略」「タレントマネジメント」そして「アップ・オア・アウト」を強調するようになっていた。

企業の経営戦略をコンサル・ファームが面倒をみるようになった発火点は、もともとは1980年刊行のマイケル・ポーターの『競争の戦略』(ダイヤモンド社)にある。

ポーターはハーバード大の教授で、モニターグループ社の創設者のひとりである。コンサル体験をいかした『競争の戦略』は、そのなかで「競争優位性」という価値観をとことん強調して、のちに有名になった「ファイブ・フォース」(5つの競争要因)と「三つの基本戦略」を刷りこんだ。

5つのフォースは、内因としての①既存の競合企業との競争、②買い手(顧客)の交渉力、③サプライヤーの交渉力、外因としての④新規参入企業の脅威、⑤代替品の脅威、の五つの要因のことで、三戦略は「コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略」をさしていた。

後半の章は凡庸な青写真が示されるだけなのだが、バカ当たりした。すぐに経営学者やコンサルタント業者は全面的にポーターの5つのフォースを武器につかった。けれども、ポーターが言っていることは「儲かる業種にいれば儲かるはずだ」ということに尽きていた。ちなみにぼくには、たいへん読みづらい本だった。

コンサルブームに拍車をかけたのは、GEのCEOに君臨したジャック・ウェルチだったろう。ウェルチは約1000回にもおよぶM&A(企業買収)で世界最大の企業を仕立てた。この成果はコンサル屋たちに軒並み「株主価値の創造」を経営戦略に採り入れさせた。ぼくが今井賢一、野中郁次郎、伊丹敬之、竹内弘高さんらの一橋大の研究者たちに(そこにアメリカ帰りの金子郁容もいた)しょっちゅう呼ばれていた当時は、何かといえばウェルチの話と日本的経営の比較でもちきりだった。

ウェルチはアメリカの経営の神様だった。対して、今井さんや野中さんは松下幸之助以降の、花王の丸田芳郎やソニーの盛田昭夫を日本の神様にしたいようだったが、その理論的な説明ができずに困っていた。ぼくが呼ばれたのは、この説明に“日本的編集観”を入れるためだったろう。

ウェルチが実績を示した株主価値というのは、いまさらいうまでもなく、ROA(企業の総資産利益率)とROI(投資利益率)が組み合わさったROE(株主資本利益率)によって決まるというものである。これらはすべて数値データ化されて、その後の財務指標の中心になった。GEは90年代の企業のベンチマークともくされた。

かくてこれ以降、経営者に収益(revenue)と利益(profit)とともにマーケットシェアや株価の指標を突き付け、企業方針や企業体質の改善や改変を促進することがコンサルティングの主たる仕事になったのである。

コンサル屋がすることは、ちょっとふざけていえば、こうなっている。

①現状を分析してブラウンペーパーにする、②将来を予測する、③予測にもとづいて大胆なストレッチ目標を設定する、④社内のメンバーやステークホルダー(利害関係筋)を説得してこの目標に邁進するように仕向ける、⑤目標達成のための手段を理論にもとづいて次々に講じる、⑥それこそが御社が求めていたビジネスモデルだったと自慢する、⑦ときどき修正をかける、⑧みんなで成功を祝う。

①のブラウンペーパーというのは、現行の主要業務のプロセスを大型の茶色のペーパーにフローチャートやグラフにして見せることをいう。ときには計測しつくしたグラフを一枚見せるだけのこともある。これで企業は現状を大きく変革したくなる。業界では現状のことは“As Is”という。

⑤の目標達成のための手段を次々に講じるというときの理論には、SWOT分析理論、7S環境分析フレーム理論、エリヤフ・ゴールドラットの制約条件の理論やボトルネック分析、JIT(ジャストインタイム)生産システム方式、MRPⅡ(製造資源計画)などなどが、ずらりと揃っている。

SWOTのほうは強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4象限で企業の立ち位置を分析するもので、コンサルを導入すると、たいてい最初にとりくんでみせてくれる。とてもバカバカしいポートフォリオだ。

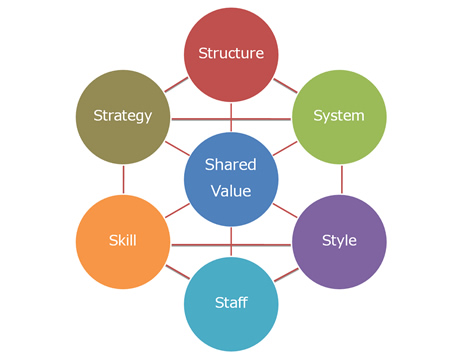

7Sフレームはマッキンゼーのトム・ピーターズとロバート・ウォーターマンが1980年に発表した理論フレームで、Shared Value(共有価値)、Style(経営風土)、Staff(人材)、Skill(能力)の4Sソフト分析に、Strategy(戦略)、Structure(組織)、System(管理手続き)のハード3Sを加えていく。

これらのプログラムは、語呂合わせも巧みでわかりやすく、よく出来ているようで、どこにも問題なんてないように思うかもしれないが、そうじゃない。マイクロソフト、アップル、グーグルなどは、そもそも、①将来を予測することも、②予測にもとづいて大胆なストレッチ目標を設定することも、しなかったのである。それでも大成功したのだった。

フォーチュン500のデータを用いて1960年代から70年代にスタンフォード大学で研究プロジェクトを導いた、アルバート・ハンフリーにより構築された。

『本当に使える経営戦略・使えない経営戦略』(ぱる出版)より

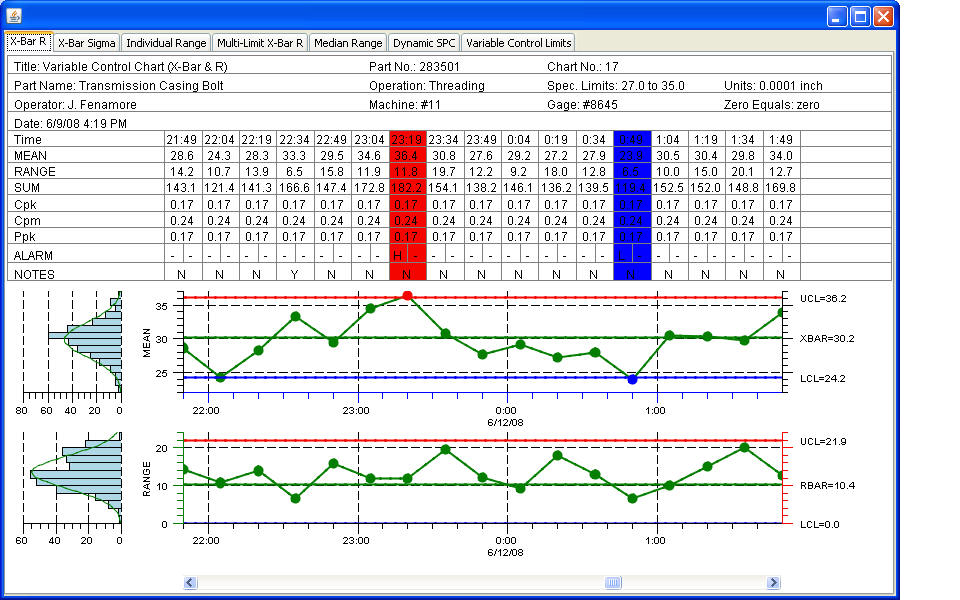

カレンはSPC(統計的工程管理)の資格もとったようだ。SPCは80年代半ばにモトローラ社で始まったクオリティ・イニシアチブ(品質管理手法)から生まれたもので、「シックスシグマ」レベルの管理力を求めることをいう。これは平均値と近接する規格限界値のあいだに、標準偏差が6つ収まるくらいにしなさいという“とことん主義”で、コンサル的にはビジネスプロセス・リエンジニアリングにつながった。マイケル・ハマー『リエンジニアリング革命』(日経ビジネス人文庫)が話題になった。

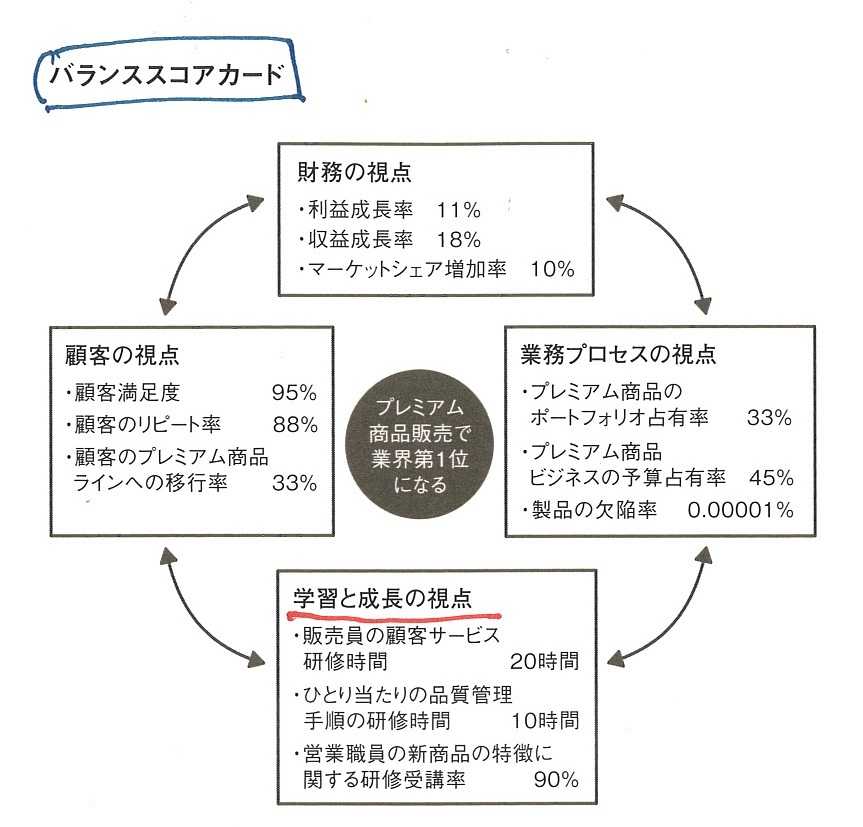

あまりに薄っぺらいのが気になるが、コンサルの方向は、何であれ指標をクリアするというものばかりなのである。さすがにコンサル屋も反省した。財務指標型のコンサルはあまりに経営型の数値目標ばかりを追いすぎるというので、ロバート・キャプランやデイビッド・ノートンらは少し従業員向けに舵を切って、BSC(バランス・スコアカード)を考案した。4つの視点、「財務の視点」「業務プロセスの視点」「顧客の視点」「学習と成長の視点」を組み合わせたものだ。

BSCによって計画的に報酬を計算する企業が次々にあらわれた。けれどもBSCは経営陣には受け入れられたが、従業員に浸透しにくかった。そこで次に登場したのがKPI(Key Performance Indicators 主要業績評価指標)である。BSCを細分化したようなもので、「収益」を販売数量と販売価格の指標に分け、それをさらに細分化していった。

KPIの指標の特定には、またまた語呂合わせのいいSMARTがつかわれた。Specific(明確性)、Measurable(計量性)、Achievable(達成可能性)、Result-oriented or Relevant(結果指向または関連性)、Time-bound(期限)の略だ。総じてカスケード型の主要業績評価指標といわれている。

コンサル屋のやることは過剰なのである。費用もめっぽう高くなる。しかし、そのような指標を実現するのは「人」である。従業員が活性化しないかぎりは何もおこらない。

赤と青の部分が「シックスシグマ」を超えてしまっている。シックスシグマとは、事業経営の中で起こるミスやエラー、欠陥品の発生確率を100万分の3.4のレベルにすることを目標に推進する経営品質管理を指す。

そこで21世紀に入ると、経営戦略や業務プロセスのコンサルティングとはべつに、ヒューマンアセット・マネジメント(人的資産管理システム)が導入されていく。業績管理、インセンティブ報酬制度、能力開発、キャリア計画、リーダーシップ・コーチング、サクセッションプラン(次世代育成)、学習管理などを組み合わせるもので、いまでは芸能人相手のような「タレントマネジメント」とも呼ばれる。エド・マイケルズらの『ウォー・フォー・タレント』(翔泳社)などという本も話題になった。

企業における「人」の問題は、煎じ詰めればマネージャーとは何か、リーダーシップとは何かという問題である。コンサル屋はこの点でも、懲りずにたくさんの達成目標を並べたてていった。

たとえば、本書の著者が常時携帯を義務付けられていたクイックリファレンス・カード一式には36項目のチェックリストが列挙されていたそうだし、人材コンサルタントの大手PDI(パーソネル・ディシジョンズ・インク)のチームが書いた『成功するマネージャーのハンドブック』には、なんと609ページに433の項目がぎっしり詰まっていた。

PDIガイドの項目がやたらに多いのは、「自己啓発型リーダーシップ、成果追求型リーダーシップ、人間力リーダーシップ、ソート・リーダーシップ」の4つのカテゴリーに9種類のチェック要素が分かれ、それらがさらに信頼感・戦略的思考・自己クリエイティビティなど32のスキルに分かれているからだ。こんなべらぼうな433項目のスキルをもつリーダーってどういう怪物なのか、顔を一度は見たいものだ。

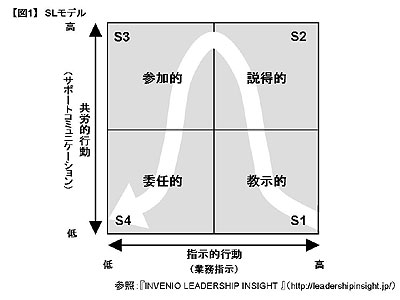

一方、ケン・ブランチャード・カンパニーがまとめた『1分間リーダーシップ』(ダイヤモンド社)はSL理論(状況対応的リーダーシップ)を打ち出したもので、こちらのほうは「指示型・コーチ型・援助型・委任型」というふうにマネジメント・スタイルを分けた。

その後はダニエル・ゴールマンのEQ型マネージャー論も出回った。EQは“心の知能指数”という甚だあやしいもので、マネージャーは部下の感情に途方もない影響を与えているのだから、そこを案配しなさいというサジェスチョンだ。「自己認識、自己管理、モチベーション、共感ポイント、社交術」を変えてみなさいというのだ。

そのわりにリーダーを「ビジョン型、コーチング型、仲間型、調整型、実力型、指示命令型」などと分類しているのが、死ぬほどつまらない。

ともかくもこうして、コンサルティングの手法は次々に“革新”と“進化”をめざしていった。革新進化をめざしたはずなのだが、まったく変わらないところがあった。

理由がある。第一には、自分たちがかかわれば相手企業の「最適化」がおこるという過信がありすぎた。第二に予測的ビジネスモデル主義でありすぎた。第三に評価指標をやたらにふやしているため、その企業の従業員にムダな仕事を押し付けすぎた。

なぜこんなふうになったのか。あらゆるコンサルティングが「位置どり主義」(ポジショニング・セオリー)に陥りすぎていたからだ。位置を気にすれば、待っているのは「競争・優位・打倒」のシナリオだけである。ここからは「独自だってかまわない」「はぐれていたって、かまわない」という姿勢など、とうてい生まれない。

まとめていえば、コンサル業界には、世の中の業績や評価はロジカルに説明できて、かつMBO(目標による管理)で決定できるという過剰な思い込みがありすぎたのだ。本書はこのような業績管理システムが、4半期決算の固定化とともに、次々に企業をおかしくさせていったと結論付けている。

まさにそうだろう。これまでコンサルタントが提示した厖大なチェックリストは、とうてい万能型ではないし、かえってその企業のもっていた独特の長所を破壊しかねないものなのだ。早い話が、以上の評価設定など、スティーブ・ジョブズにはすべて当てはまらない。ジョブズのビジネスモデルはビートルズだったのだ。

本書の結論に似たようなことは、しかしめずらしいものではない。ある程度のコンサル批判は、これまでもいろいろ提出されていた。

たとえば、アルフィ・コーンの『報酬主義をこえて』(法政大学出版局)、プレゼンシングを打ち出したオットー・シャーマーの『U理論』(英治出版)、「忘却」を重視したビジャイ・ゴビンダラジャンの『ストラテジック・イノベーション』(翔泳社)、『リバース・イノベーション』(ダイヤモンド社)、売らないセールスで驚かせたダニエル・ピンクの『モチベーション3・0』(講談社)、ジョン・マリンズとランディ・コミサーの『プランB』(文藝春秋)なども、新たな方法を提示した。なかでゴビンダラジャンが「忘却・借用・学習」を三位一体にしていたのはおもしろかった。

が、できればそういった経営関係の提言書だけでなく、思い切ってグレゴリー・ベイトソンの学習理論やエリッヒ・ヤンツの自己組織化理論まで戻ってみたほうが、何かがひらめくのではないかと思われる。

ちなみにカレン・フェランが本書の最後に奨めているのは、ごくごくかんたんなことだ。いまさらながらの印象がある。

①設定すべき問題を定義しなおしたほうがいいのではないか。②調査結果にしたがうのではなく、仮説を立てたほうがいいのではないか。③商品開発とサービスの成功の秘訣は急ぐことではなく、早い段階で失敗することではないか。

とくに「早い失敗」にアドバンテージを見ているところがいい。高速試行錯誤のおススメだ。天才ハッカーのドリュー・ヒューストンが言っていたけれど、Dropboxを生んだYコンビネータが秀抜なのは「早い失敗」が見えるようにしたことだったのである。

⊕ 申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。 ⊕

∃ 著者:カレン・フェラン

∃ 訳者:神埼朗子

∃ 発行者:佐藤靖

∃ 発行所:大和書房

∃ 装丁:水戸部功

∃ 本文デザイン:松好那名(matt’s work)

∃ 本文印刷:厚徳社

∃ カバー印刷:歩プロセス

∃ 製本所:ナショナル製本

⊂ 2014年3月30日発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ Introduction 大手ファームは無意味なことばかりさせている

∈ 第1章 「戦略計画」は何の役にも立たない

∈ 第2章 「最適化プロセス」は机上の空論

∈ 第3章 「数値目標」が組織を振り回す

∈ 第4章 「業績管理システム」で士気はガタ落ち

∈ 第5章 「マネジメントモデル」なんていらいらない

∈ 第6章 「人材開発プログラム」には絶対に参加するな

∈ 第7章 「リーダーシップ開発」で食べている人たち

∈ 第8章 「べストプラクティス」は“奇跡”のダイエット食品

⊗ 著者略歴 ⊗

カレン・フェラン(Karen Phelan)

経営コンサルタント。マサチューセッツ工科大学(MIT)および同大学院を卒業後、デロイト・ハスキンズ&セルズ(現デロイト・トウシュ・トーマツ)、ジェミニ・コンサルティング等の大手コンサルティングファームで、戦略、オペレーション、組織開発、IT分野の経営コンサルタントとして活躍。その後、製薬大手ファイザーに転職して研修部門を立ち上げたのち、コンシューマー部門のアジア太平洋地域のIT担当マネージャーを、続いてジョンソン・エンド・ジョンソンではコンシューマービジネス部門のオンラインマーケティング担当マネージャーを務めた。現在はオペレーティング・プリンシパルズ社の共同設立者となり、経営コンサルタントとして活躍している。約30年のキャリアと豊富な経験をもとに、煩雑で官僚的な人事制度を廃し、対話と人間関係と職務適正を重視した、シンプルで効果的な人材マネジメントを提唱している。夫とふたりの息子とともに米国ニュージャージー州に在住。