父の先見

学陽書房人物文庫 2000

明治という時代は立国・立志・立身・立憲・立党の「立」の時代だ。立派とは立国・立志・立身をまっとうすることだ。会社をおこすことは立社といった。

この「立」は徳川社会では儒教の価値観で縛られていた。慎重に「利益」を求めることが「立」からはずされていた。ところが幕末になると「会社」や「商社」のしくみにいちはやく関心を寄せた日本人たちが出てきた。

高村直助の『会社の誕生』(吉川弘文館)によると、幕末に最初の「商社」をつくる動きをおこしたのは勘定奉行の小栗忠順だった。兵庫商社である。同時期に坂本龍馬の海援隊や亀山社中が設立されたが、これが商社であったか会社の起源にあたるものであったかは記録がないため、はっきりしない。

福澤諭吉は慶応2年初版の『西洋事情』巻之一に、「政治」「収税法」「国債」「紙幣」にならべて「商人会社」という項目をあげて、「西洋の風俗にて大商売を為すに、一商人の力に及ばざれば五人或いは十人、仲間を結びて其の事を共にす。之を商人会社と名づく云々」と書いた。株式についても「アクション」「手形」という言葉をあてて説明し、諭吉が「出資」の概念をほぼ正確に理解していたことがうかがえる。

第1113夜の『江戸の市場経済』に書いたように、江戸後期に株仲間というきわめてユニークな制度があったとはいえ、日本の企業家は福澤のいう「西洋の風俗なる商人会社」のものまねからスタートを切った。三菱の岩崎彌太郎のように海外の知識で会社に関心をもつ前に、地元の土佐商会で「貨殖」を体に滲みこませた者もいた。それが立国・立志・立身につながるとはまだ確信できていなかったが(龍馬にはわかっていたふしがあるが)、こうして何人かの先駆者が新たな「立」を求めてともかく船出した。

本書はそうした幕末に前途もわからぬままに起業意志をもち、明治という時代を「ニッポンの会社」に捧げた創業者をとりあげた一冊で、類書はいくらもあるが、リーダーシップとは何かという点に絞っているところが狙いになっている。

リーダーシップについては、ずっと以前からよくインタビューされる。松岡さんが考えるリーダーシップはどういうものですか、どんな人物ですかというものだ。経済雑誌や経営雑誌はこの手の難問を必ずぶつけてくる。最近は「知のリーダーシップ」を質問されることが多い。けれども「知のエディターシップ」はともかく、企業とリーダーシップのことを問われると、既存組織にいっさい属さずにやってきたぼくには、わからないことばかりなのである。

今夜は明治の創業者の群像によって、それをちょっとだけ試みようと思っている。最初に結論的な印象を言っておくと、そうした企業創成期の創業者たちの足跡を見て感じるのは、意外にも「変節を恐れない」ということではないかということだ。

近代以降の日本は価値観ががらがら変わる国になった。明治維新から太平洋戦争まで、婦人運動からマルクス主義まで、関東大震災から阪神大震災まで、天皇信仰から天皇人間宣言まで、モガ・モボからガングロ・コギャルまで、プロ野球から大晦日の格闘技まで、保守合同から連立政権まで、ともかくがらがらよく変わる。

むろん日本でなくとも時代の趨勢はいつも変わるものだが、近代以降の日本ではその変化が国の隅々まで一斉なのだ。それが昭和が続くにしたがって度合いを増してきた。数百万部を競いあう大新聞と何でも呑みこむ巨大テレビ放送網のせいもあるし、そもそも「世間」に敏感な近代国民性のせいもある。

こういう国土にいると、リーダーも変化に対応するしかない。「朝三暮四」や「朝令暮改」こそ日本のリーダーシップの条件なのである。ただし一斉変化に応じていてはだめである。一斉がおこるずっと前にハンドルを切る。だからリーダーは、会議で「1対9」や「3対7」で反対されたら方針の決行に踏み切り、「5対5」や「6対4」では方針がぼんくらだったと悟り、「7対3」以上の賛同があるばあいはその方針を破棄すべきなのである。

企業の指導者は事業に携わっている。事業は状況のなかで変化する。指導者が変節するのは当然なのだ。むしろ変化に対応しないかぎり事業は成り立たない。

変節しているばかりかというと、それは時宜を感じたときのことで、大胆な変節が一方の極にあるからこそ、他方の極では一貫した信条を養う必要がある。企業人が不動心や本来無事の座禅を好むのもそういうところにあらわれる。これが変節ばかりではバラスト(ヨットなどの船底の重り)を失って倒れてしまう。となると、日本の企業人のリーダーシップの要訣は変節をどのように事業や組織に反映させるかということにあるのではないか。そういう気がしてくる。

本書に登場する創業者たちも、かなりの変節をへて明治という舞台のリーダーに躍り出た者たちが多い。何人かに焦点をあててみたい。もっとも本書に収録された創業者は意外に少ないので、ぼくが適当に補って流れをつくってみた。◎印が本書に掲載されている創業者、◇印は他書から参入してもらった。

最初に、例外的に◇田中久重(福岡1799〜1881)がいた。この名前は二代続いた。一代目は企業家ではない。久留米の鼈甲細工師の“からくり儀右衛門”だ。天才的な技能者で、生来の器用から茶運び人形などの絡繰を造作して、周囲を驚かせた。

田中は長崎に赴いて西洋器械に触れ、模作をくりかえすうちに空気銃・絞り織機・自転車・天文器具を製作し、大坂に入ってからは灯油を循環させる無尽燈や万年時計を発明して、佐野常民に認められて長崎造船所で洋式蒸気船や大砲の開発にあたった。

その後、明治八年に銀座煉瓦街に田中製造所を設立して、佐野が率いる工部省の電信事業に応じ、明治14年に83歳の生涯をおえた。この天才をうけついだのが養子の◇二代目田中久重(福岡1846〜1905)で、芝浦に田中製造所を設立すると、山陽鉄道から三井に転じた中上川彦次郎(福澤諭吉の甥)のバックアップをえて、芝浦製作所に発展させた。これが東芝こと、東京芝浦製作所だ。二代にわたる田中のもとに育ったのが、沖電気の沖牙太郎や池貝鉄工所の池貝庄太郎である。東芝が企業になりえたのは三井を受け入れたからだった。

◇沖牙太郎(広島1848〜1906)は少年のころに銀細工に夢中になり、上京して工部省電信寮に入ったのちは二代目田中久重の芝浦製作所に出向して、紙製ダニエル電池や漆塗りの電線を考案、やがて明工舎をおこして、これを沖電気に発展させた。◇池貝庄太郎(千葉1869〜1934)は横浜の西村機械製造所で旋盤師として腕をあげ、田中久重の芝浦製作所の下請けになって技量を磨き、池貝鉄工所を立ち上げた。国産旋盤第一号、セミディーゼル機関、ガソリン石油機関をはじめ100以上の特許を取得して、日本の機械工作分野を開拓した。

こういう技能派は、ここではのべないが、本田宗一郎と藤沢武夫、井深大と盛田昭夫のように、たいてい経営能力を自分以外の者に託して成功したようだ。

のちのニッポンの財閥を築いた何人かは、福澤のいう「商人会社」すなわち「商社」をめざした。先頭を走ったのはやはり◎岩崎彌太郎(高知1834〜1885)である。日本最初の社則となった三菱の「立社体裁」に「スベテ社長ノ特裁ヲ仰グベシ」と書いた。いかにも岩崎らしい言葉だが、そこには背景がある。

土佐では、雨天に下駄を履ける藩士の身分と裸足を強いられる郷士の身分が明瞭に分かれていた。岩崎はその郷士にすらなれない地下浪人の家に育った。岩崎はふてぶてしく生きていくことを決意し、向学心を燃やした。安積艮斎の見山塾に入って儒を学び、少数精鋭主義の吉田東洋について後藤象二郎・板垣退助・福岡孝弟らに交わった。東洋の与えた影響が大きい。

武市半平太らによってその東洋が暗殺されると、岩崎はさっさと学問をあきらめた。最初の変節である。土佐藩直営の開成館や土佐商会の下働きをした。紙・鰹節・砂糖・椎茸・木耳などを大坂・長崎に売ってその金を貨殖して軍艦や大砲に変えるという仕事で、薩長土肥の幕末雄藩が競ってやろうとしていた幕末商法である。背景にはイギリスやフランスがいた。この時期のニッポンの会社はたいてい「藩営」だった。

が、藩では経営はうまくいかない。何かから脱出する必要がある。岩崎は龍馬が海援隊や亀山社中といった会社組織を長崎でつくっているのを見て、ピンとくる。ただし龍馬は武市派で、岩崎とは仇敵の関係だ。龍馬のほうはそのようなことに頓着しない。岩崎はこの男の懐に入ることにした。龍馬も龍馬で、岩崎を海援隊の会計担当にした。リーダーはときに対立する相手の懐に入る必要もある。海援隊の規約を見ると「隊中ノ事巨細ナク挙ゲテ隊長ノ所分ニ委ス」「暴乱ヲ醸スコトアラバ、活殺ノ権、隊長ニ存ス」とあった。三菱の社則はこれをヒントにした。

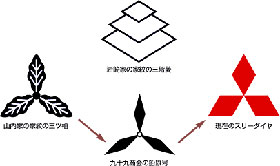

やがて開成館と土佐商会は合体して土佐開成社となり、岩崎がこれを任された。岩崎は名称を九十九商会と変え、三菱をロゴマークにした。岩崎家の紋所の三階菱と藩主山内家の三葉柏を組み合わせたもので、いかにも地下に育って半官半民を標榜しながらのし上がっていこうとする岩崎らしい思いつきだ。明治5年に九十九商会が三川商会となり、それが翌年に三菱商会になった。

岩崎の会社づくりを見ていると、下級武士の石川七財・川田小一郎の登用、弟の彌之助をアメリカ留学させたこと、社員養成に近藤廉平をあてたこと、国の行方については大久保利通に照準を絞ったことなど、貨殖に徹するためには人材を重視するという方針が一貫している。三菱は西南戦争で一挙に表舞台に出るのだが、そして重商主義政策にどんどん乗っていくのだが、その直前の明治9年に16人ものリストラをしている。どう変わるかが三菱なのである。

藩営会社が龍馬や岩崎を輩出したのだとしたら、民間で株式会社を最初に実験したのは◎渋沢栄一(埼玉1840〜1931)だ。明治2年に商法会所を静岡におこした。渋沢が静岡にいたのには理由がある。

渋沢はもともと血気さかんな尊王攘夷派で、頼山陽や水戸学のイデオロギーに染まっていた。高崎城を乗っ取り、兵備を整えたうえで横浜を襲って外人居留地を焼き打ちする計画にも参加している。計画は頓挫、渋沢はお尋ね者になる。そこへ一橋家の平岡円四郎が手をさしのべて雇ってくれた。

得意のソロバンで勘定方を手伝っていると、勘定組頭(経理課長)に抜擢された。そこへ一橋昭武(慶喜の弟)がパリ万国博に代表として行くことになり、渋沢も随行した。パリに行って福澤のいう「西洋の風俗なる商人会社」を実見した。帰ってみると幕府は倒幕せずとも倒れそうになっていた。しかし渋沢は一橋を見捨てられず、一橋家が静岡に移転するのにくっついていった。そこでつくったのが商法会所なのである。

維新になると、渋沢の新知識を政府に活用しようとする者が出てきた。大隈重信だ。渋沢は口説かれて大蔵省に入り大蔵少輔事務取扱(いまでいう次官)に取り立てられた。さっそく財政計画をたてたのだが、受け入れられない。やむなく34歳で辞任、そこからが「民」にあっての渋沢栄一で、第一国立銀行をはじめ数々の銀行設立と会社設立にその才能を発揮していくことになる。「官」の捨て方がよかった。

民に降りた渋沢がプロデュースした会社は、抄紙会社(王子製紙・十條製紙・本州製紙)、大阪紡績、三重紡績(東洋紡)、東京海上保険、日本郵船、大日本麦酒(アサヒ・サッポロ)、東京瓦斯、中外商業新報社(日本経済新聞社)、帝国劇場(東宝)など、100社を超えた。その渋沢のリーダーシップの条件は、「大局・倫理・価値」の3つを感じる合一観というものだった。どこかジョン・ラスキンに通じるものを感じる。

東の渋沢に対して、西の◇五代友厚(鹿児島1835〜1885)がいる。薩摩藩の町奉行の父のもとに育ち、あるとき世界地図の模写を命ぜられて一枚を藩主に進呈し、一枚を自室に掲げた。5年後にペリーの黒船が来た。攘夷のため、五代は長崎海軍伝習所に入った。そこへ幕府が貿易視察団を組んで上海に行く計画を発表した。

五代はこれに加わろうと決め、藩の了解をとるため、公武合体の画策で大坂に出向いていた島津久光のところへ駆けつけ懇願する。すでに乗組員の届け出は締め切られていたが、なんとか船底の釜焚きになって上海に渡った。その後も五代は4回にわたってヨーロッパをふくむ海外に行く。

幕末、五代は薩英戦争時に天佑丸の船長としてイギリスの捕虜になって、攘夷のむなしさを知った。そのときイギリス人に接した五代は一転、「国政を妨げ、かえって内外の大乱を醸し出し、自滅を招くの兆し」があると上申書に書いて、薩摩は他藩に先駆けて自立した富国強兵を率先すべきだと提案した。藩主はこれを理解して五代に計画を練らせた。留学生をふやさなければならない。グラバーに頼みこんでイギリス船を串木野沖にまわしてもらい、森有礼らの若者を乗りこませた。それが慶応元年である。むろん五代も乗りこみ、ほぼ一年をかけてヨーロッパを遊学する。このときバーミンガムに感動したことが、のちの五代を大阪の建設に向かわせた。

渡航を終えた五代は建言書十八ヵ条を藩主に上申した。「貴賤を論ぜず商社を開くべき事」「商社合力にあらざれば鴻業成り立ちがたき事」「貿易を開く趣向を立てるべき事」などだ。ついで長州に赴いて木戸孝允に会い、薩長で合弁会社をつくろうと持ちかけた。

木戸も龍馬もこのプランにけっこう乗り気だったのだが、長州征伐で流れた。このとき会社がつくれていれば、日本の民間会社第一号は渋沢の商法会所より3年早かったことになる。

やがて幕府は倒壊、五代は請われて外国事務掛や外国事務局判事となって大阪に入った。まず築港に乗り出し、ついで造幣寮の設置を手がけ、金銀分析所を整備した。この五代の活躍に同じ薩摩出身の者たちがやっかんだ。イギリスの捕虜となり海外ばかり行っていた者がなぜ登用されるのか、けしからんというもので、横浜左遷が画策された。五代を扶けたのは、大阪のかつての豪商たち、住友吉左衛門や鴻池善右衛門たちだった。留任嘆願の連判状をつくり、600名の署名を集めた。

それでも横浜転任の取り消しがない。五代は野に下る(このあたりが東の渋沢と比肩されるところ)。そのかわり「民」の力で大阪をバーミンガムのような工業都市にすることを決意した。鉱山開発と染料開発と造船事業を重視して、その力を大阪に還流させるというのが五代の計画である。この成果がその後の大阪の商工業の基礎体力になった。大阪製銅会社、関西貿易、大阪商船、大阪活版所、阪堺鉄道、神戸桟橋会社などの設立もプロデュースした。明治11年には大阪株式取引所・大阪商法会議所、大阪商業講習所(のちの大阪商科大学・大阪市立大学)などもつくった。

五代はその後、北海道開拓使官有物払い下げ事件で非難され、大隈重信が失脚した明治14年の政変とともに、「政商」のレッテルを貼られて表舞台を去り、51歳で死ぬ。あまりに早すぎる死であるが、以来、大阪は中央を憎むのである。

渋沢や五代が立志によるプロデューサー型のリーダーシップをもっていたのにくらべると、鉄砲商人から立身した大倉喜八郎、露店の両替商に発した安田善次郎、家業の醤油業や製靴業の奉公から転じていった藤田伝三郎、やはり家業の呉服商をいかした伊藤忠兵衛、ノリタケ・チャイナの森村市左衛門らは、いずれも根っからの商人気質をもっている。

◎大倉喜八郎(新潟1837〜1928)については、子息の大倉雄二が書いた『逆光家族』や『鯰』が読ませた。それでわかったのは、ネオフィリア(新奇嗜好性)という用語があるのだが、大倉はこれだった。新しもの好きだ。越後の新発田の名主の家に育って父母を失うと、安政元年に18歳で江戸に出た。一から鰹節屋で奉公して、大倉屋という乾物店を下谷に開き、次に鉄砲商に2年奉公して、神田で鉄砲商を始めた。幕末の戦乱での需要をアテにしたのだ。

戊辰戦争で一儲けした大倉は横浜での貿易に目をつけた。当時は外国との貿易は横浜の外国商館を通じて契約を結ぶのが各国との通商条約での約束で、それを居貿易とか商館貿易というのだが、これには生糸がそうだったように、製品を持ちこむだけで拝見料というものをぼられた。そこで大倉はこれに代わる直貿易をするため、明治5年に海外視察に出る。

戻って大倉組商会(のちの大倉商事)を設立すると、横浜の商館を通さず、さっそくロンドン支店をつくって、直接に輸出ができるようにした。羅紗・毛布・洋服を輸入して売却した資金で日本商品を仕入れ、海外に売る。韓国にはありとあらゆるものを、インドには茶や生糸を売った。

ここからは岩崎と似てくる。台湾出兵と西南戦争で軍需物資を扱って大儲けした。石ころを缶詰に入れて売ったとか粗悪な糊づけの靴を売ったという噂がたつほどで、乃木希典はそういう大倉を嫌い、児玉源太郎は逆に「明治の天野屋利兵衛だ」と褒めた。リーダーに毀誉褒貶は付きものだ。そんなことに左右されてはならない。大倉もおかまいなく好みに徹した。その好みというのは、ようするに洋物洋風が大好きなネオフィリアなのだ。日本を文明開化するのが事業だと確信したわけで、そこはのちの「明るいナショナル」の松下幸之助と変わらない。

渋沢栄一に近づいて明治16年に東京電燈会社(東京電力)を発足させ、明治23年に帝国ホテルを開業させて自身で経営に乗り出したのも、「海外一流、日本も一流」を体感したかったからだった。

◎安田善次郎(富山1838〜1921)については、安田財閥とか安田生命の安田というより、日比谷公会堂や東大安田講堂の寄贈者だといったほうが聞こえがいいだろうが、安田は「金を金で買うこと」を思いついた商人だ。商売始めは露店の両替商で、根底には故郷富山の薬売りの血が流れていた。

幕末期には両替商として古金集めをやって、幕府からは鑑定料を、売却者からは手数料をとって、ともかく「金が金を生むしくみ」に徹した。維新後、政府が太政官札という紙幣を発行すると、そんな不換紙幣に不満をもった人心は正貨との交換を求めた。太政官札の価値は券面金額の半値を割り、百両の金札が40両にまで下落した。ここで安田はほとんど通貨能力を失った太政官札を買いまくったのだ。すでに安田商店になっていた。

安田はかつて富山の藩札が人気がないとき、軽んじられた藩札の価値を藩が強制的に引き上げたことを思い出した。果たせるかな、政府は大阪に造幣寮をつくって(これに五代友厚が動いた)、「兌換紙幣を印刷して良貨の金貨銀貨を鋳造するから、不換紙幣は兌換しなさい」という布告を出した。たちまち太政官札は元の価値に戻り、安田は約三倍の儲けを手にした。

安田商店は預金業務も貸付業務もおこなう準備を整え、明治13年に安田銀行を設立する。それからはとんとん拍子で、明治末年には29社を擁する日本最大の金融集団をつくりあげた。三井三菱のような事業の多角性はまったくなかったが、金融ニッポンをひたすら先駆した。

金の亡者のようだが、安田自身は食事は一汁一菜、勤倹を信条にしていたし、後藤新平やのちの浅野セメントの◎浅野総一郎(富山1848〜1930)のような、どでかい計画を持ち出す者には、資金を率先して出すところがあった。京浜鶴見地区の埋立事業と港湾開発は浅野と安田のコンビによるプロジェクトで、これがのちの京浜工業地帯の基礎となった。

安田は誤解されつづけた。大正10年に一人のテロリスト朝日平吾に刺殺される。朝日もその場で自刃した。朝日の遺書は「死の叫声」というもので、「吾人は人間であるとともに真正の日本人たることを望む。真正の日本人は陛下の赤子たり」とあった。この遺書は秘密印刷され、1ヵ月後には原敬の暗殺に、さらに二・二六事件に決起した西田税に熱読された。西田にそれを読ませたのは北一輝である。

朝日は特権者を奸賊として制裁しようとしたのだから、安田はたまたま標的になったともいえるのだが、そこに実業なき金権主義が断罪されたともいえるのではないかと、かつて橋川文三は書いた。

高杉晋作に師事して尊王攘夷に走ったのち、靴屋から身をおこして西南戦争で巨利をえて大阪の建設に向かった藤田組の◇藤田伝三郎(山口1841〜1912)、代々が呉服太物の卸小売屋の近江商人で、西国に販路を広げて商号を「紅忠」とし、これが伊藤忠と丸紅の前身になった◇伊藤忠兵衛(滋賀1842〜1903)については、省略する。

藤田は執念のような熱意をもって茶道具を買い占めて、のちの藤田美術館のコレクションを築いた数寄者でもあった。三渓園を造作した◇三渓原富太郎(岐阜1868〜1939)、野村證券をおこした◇得庵野村徳七(大阪1872〜1945)、阪急電鉄と宝塚歌劇団をつくりあげた◇逸翁小林一三(山梨1873〜1957)、電力の鬼とよばれた◎耳庵松永安左ヱ門(長崎1875〜1971)とともに、当時の企業家には特異な数寄者が多かったのである。

耳庵をほぼ最後に、企業家は数寄の文化に向かわなくなっていった。熊倉功夫さんは昭和10年をさかいに、日本の企業家は文化に対して鈍感になったと言っている。

企業家と文化というなら、ここはやはり丸善の◇早矢仕有的(岐阜1837〜1901)、ノリタケの◇森村市左衛門(東京1839〜1919)、資生堂の◎福原有信(千葉1848〜1924)について、少しだけ書いておきたい。

早矢仕有的は文化の輸入に徹した。美濃の山間に育って医者になるため大垣や名古屋で蘭学を学び、故郷に帰って村医者を始めたのだが、患者の一人に庄屋の高折善六がいて、早矢仕の才能が村に埋もれるのを惜しんだ。学費を出してもらって、江戸に出た。蘭医の坪井信道に師事し、慶應義塾に通った。そこで早矢仕は変わった。変節した。たちまち福澤諭吉に傾倒して、英学をいかした西洋文化のシンボルをその文化のままに持ち込みたいと決意した。

明治2年、横浜に丸屋商社を設立し、福澤の勧める「ジョインストック・カンパニー」を実践する。書籍や医薬品を輸入販売し、4年後、社名を丸善商社とした。自分を鼓舞してくれた庄屋の高折善六の「善」を社名に入れて、マルで囲んだのだ。のみならず各地に支店を出すたびに、その名義人を丸屋善七、善八、善吉などの架空名義にしつづけた。

丸善は松方財政の時期に不況にあえぐのだが、早矢仕はいくつかのグループ会社を統括していたにもかかわらず、自分がやっていては迷惑がかかるというので、明治17年に引退してしまった。亡くなったのは明治34年だが、そのあいだいっさい表に出ることを辞退した。

残されたのは「丸屋商社之記」という設立時の趣意書で、そこには「われらは不羈自由、わが欲するところをなすべき日本人であり、日本人であるかぎりは日本全体の繁栄をはかり、日本国民の幸福を助成すべき責務がある」とあった。

ノリタケの森村市左衛門は、大倉喜八郎同様に直貿易を志すのだが、徹底して自社製作の陶磁器の輸出を手がけた。最初からではない。唐物商から始めてしだいに小さな貿易にかかわるようになり、そこで疑問をもった。

ドルと円の交換がおかしいと感じたのだ。そういうことなら詳しいはずの福澤諭吉を訪ねると、たしかに外国から輸入するだけでは日本の金銀が流出するばかりか、そこに相手勝手のレートや関税をかけられる。日本は輸出に精を出さなければいけないと言われた。森村は義憤に似たものをおぼえ、日本のものを海外で売りたいとおもう。こうして明治11年、弟の森村豊とともにニューヨークに森村ブラザースという小さな店を出した。骨董品・陶器・銅器・扇子・提灯・人形を並べたのだ。クリスマスになるとそれらが売れることがわかった。

しかし、これらを買い付けて売るばかりでは差益商売に堕する。森村はフランスのコーヒーカップ一式を手に、これに勝る製品をつくりたいと各地を説いてまわった。日本橋で絵草紙屋をやっていた義弟の大倉孫兵衛が協力を申し出た。二人は名古屋郊外の則武町に拠点を見いだし、そこに日本陶器合名会社を設立する。その工場長になったのは孫兵衛の息子だった。

こういう森村だが、事業展開にも長けていた。自分の会社以外の会社に資金を出してこれを大きくする努力をした。東洋陶器・日本碍子・洋式造船所(川崎造船)・横浜生糸・富士紡績・富士製紙・明治精糖・森村銀行・第一生命はいずれも森村コンツェルンともいうべき傘下企業になっていったのである。

日本女子大学や森村学園などの教育施設にも力を入れた。70歳をこえてキリスト教に入信したことも特筆される。それまで森村は熱心な仏教徒だったのだ。それを変えた。内村鑑三に共鳴したためだ。リーダーは宗旨変えを恐れていてはいけない。

福原有信は嘉永元年に安房の松岡村に生まれた。祖父が医者だったので薬学を立志して、18歳で幕府の医学所に入所すると、順調に中司薬に昇進した。ところがそこで幕府が瓦解した。

やむなく故郷に帰ったがじっとしていられない。東京に出て医学校に出仕して、さらに海軍病院や兵部省薬局で働いて十七歳の妻を娶っても、まだ納得ができない。そこで民間薬局をつくることを決意する。「医薬分業」を立志した。明治5年、銀座にわが国初の洋風調剤による資生堂薬局を開業した。薬局名は易経の「万物資生」から採った。名付け親は医学所頭取の松本良順である。

福原は青雲の立志に燃えていた。出雲町一番地(銀座八丁目)に土蔵を購入、角地には回陽医院もつくった。陸海軍の薬を引き受けるべく西洋薬舗会社資生堂を日本橋に創業、すべてを運営しようとした。が、たちまち資金繰りが悪化して、資生堂薬局をのぞくすべてを手放すことになった。それでも在庫はふえるばかり、もはやこれまでかというところに西南戦争が勃発して、戦傷者のための大量の医薬品が必要になった。

なんとかこれで息を吹き返した福原は、自家製の薬をつくらなければならないと覚悟する。かくて明治21年、福原衛生歯磨石鹸をすばらしい陶製容器に入れて売り出した。けっして安くない商品だったが、売れた。醤油一升が九銭のときに、二五銭の歯磨なのだ。福原はここで兜の緒を締める。日本屈指の東京病院の薬局を担当するようにして、他方で手放していた銀座の土地を買い戻し、明治30年には銀座の表通りに進出すると同時に「オイデルミン」「花たちばな」「柳糸香」という、そのころ日本でいちばん美しい化粧品を売り出した。

この先、福原は早矢仕有的に似て、経営を息子の福原信三に託して資生堂に賭けた美のミームの発育を見守った。資生堂がパーラーを開き、花椿会をもつのはまもなくだ。

こういう企業家たちがいたのである。いずれも初志貫徹などしていない。二度、三度の変節に挑み、そこに向かっている。そういう企業家たちばかりだ。ただ、このような変節する企業文化とでもいうべきを日本は相互に語りあわない。詰るほうが多い。これでは企業文化は育たない。語り合われない。

さて、本書には以下の◎印をつけた創業者たちについても解説がある。日本にビジネスをつくりあげた男たちである。参考のためにぼくが挿入した◇印の企業家たちも含めて、あらためて生年順に列挙しておくことにする。

◇古河市兵衛(京都1832〜1903)→足尾銅山・古河鉱業

◎岩崎彌太郎(高知1834〜1885)→三菱商会

◇五代友厚(鹿児島1835〜1885)→大阪製鋼・関西貿易・阪堺鉄道

◇早矢仕有的(岐阜1837〜1901)→丸善

◎大倉喜八郎(新潟1837〜1928)→大倉商事

◎安田善次郎(富山1837〜1921)→安田商店・安田銀行

◇森村市左衛門(東京1839〜1919)→ノリタケ

◎島津源蔵(京都1839〜1894)→島津製作所

◎渋沢栄一(埼玉1840〜1931)→大阪紡績・三重紡績(東洋紡)・抄紙会社(王子製紙・十條製紙)・日本郵船・大日本麦酒(アサヒ・サッポロ)

◇藤田伝三郎(山口1841〜1912)→藤田組

◇伊藤忠兵衛(滋賀1842~1903)→紅忠(伊藤忠・丸紅)

◇馬越恭平(岡山1844〜1933)→大日本麦酒(アサヒ・サッポロ)

◇二代目田中久重(福岡1846〜1905)→東芝

◇沖牙太郎(広島1848〜1906)→沖電気

◎福原有信(千葉1848〜1924)→資生堂

◇山辺丈夫(島根1851〜1920)→大阪紡績→東洋紡

◎高橋是清(東京1854〜1936)→日本銀行総裁

◎御木本幸吉(三重1858〜1954)→ミキモト

◎根津嘉一郎(山梨1860~1940)→東武鉄道・南海鉄道・富国生命

◎長瀬富郎(岐阜1863〜1911)→長瀬商会→花王

◎金子直吉(高知1866〜1944)→鈴木商店・日商岩井

◎光永星郎(熊本1866〜1945)→日本電報通信社→電通

◎鈴木三郎助(神奈川1867〜1931)→味の素

◎福澤桃介(埼玉1868〜1938)→瀬戸鉱山・大同電力

◇池貝庄太郎(千葉1869〜1934)→池貝鉄工所

◇久原房之助(山口1869〜1965)→日立製作所・日立グループ

◎久保田権四郎(広島1870〜1959)→久保田鉄工所

◎相馬愛蔵(長野1870〜1954)→中村屋

◇小林一三(山梨1873〜1957)→阪急グループ

◎松永安左ヱ門(長崎1875〜1971)→東京電力

◎五十嵐健治(新潟1877〜1972)→白洋舎

◎白井松次郎・大谷竹次郎(京都1877〜1951・1969)→松竹

◇野村徳七(大阪1878〜1945)→野村證券

◎黒田善太郎(富山1879〜1966)→黒田国光堂(コクヨ)

◇堤清六(新潟1880〜1931)→日魯漁業・南樺太漁業

◇鮎川義介(山口1880〜1967)→日産コンツェルン

◇五島慶太(長野1882〜1959)→東京急行・東急グループ

◎中島知久平(群馬1884〜1949)→中島飛行機

◎出光佐三(福岡1885〜1981)→出光興産・石油配給公団

◎吉本せい(兵庫1889〜1950)→吉本興業

◎石橋正二郎(福岡1889〜1976)→日本足袋・ブリヂストン

◇堤康次郎(滋賀1889〜1964)→西武鉄道・西武グループ

◎山内健二(兵庫1899〜1969)→山之内製薬

なかで、とくに注目したいのはビール王で名うての数寄者だった馬越恭平、貞奴と暮らした福澤桃介、宝塚にも茶の湯にも執心だった小林一三、国誉一徹だった黒田善太郎、ドイツの製薬界に目にもの見せた山之内製薬の山内健二などである。創業者でなければ、三井の鈍翁益田孝、三越の箒庵高橋義雄、三菱の岩崎小彌太とか、いろいろいるのだが、かれらはいずれも経営半分・文化半分の立志立身の、つまりは諭吉のいう「一国独立して一身独立する」の企業家たちだった。