それは「うつ」ではない

どんな悲しみも「うつ」にされてしまう理由

阪急コミュニケーションズ 2011

Allan V. Horwitz and Jerome C. Wakefield

The Loss of Sadness―How Psychiatry Transformed Normal Sorrow Into Depressive Disorder 2007

[訳]伊藤和子

編集:深井彩美子ほか

装幀:安彦勝博

精神疾患を出入りする淵にいる。

不安、憂鬱、迷妄、妄想、意志薄弱、意欲の減退。

食欲不振、倦怠、仕事遺棄、引きこもり。

このところ先進諸国の巷の東西には

人格の病い、感情の病い、不安の病いが乱れとぶ。

統合失調症、パニック障害、ヒステリー、家族暴力、

ストレス過剰、双極性障害、解離、PTSD‥。

なかでも「うつ病」が会社でも学校でもふえている。

なぜ、そうなったのか。文明の病いが広がったのか。

あるいは社会のコミュニケーションのどこかに

機能不全がおこっているのか。

それとも、アメリカ精神医学会のDSMが

心の病いの症状を分類認定しているからなのか。

それならわれわれは、香り高い悲哀に

もう浸っていられないのだろうか。

われわれは誰だって、いつだって、精神疾患を出入りする淵にいる。不安、憂鬱、迷妄、妄想、意志薄弱、意欲の減退。食欲不振、倦怠、トラウマとフラッシュバック、仕事放棄、引きこもり。みんな、このうちの何かと一緒にいる。淵に近づかなかった者なんて、ほとんどいない。

このところ先進諸国の巷には「人格の病」、「感情の病」、「不安の病」が乱れとぶ。なかでも「うつ病」が会社でも学校でもふえている。先だって大企業の人事部の知り合いに聞いたところ、データ上では一割ちょっと、実際には三割ほどが「うつ病」ですよと言っていた。また、これも知り合いの産業医に尋ねてみたら、たいていの企業や役所はDSMオンパレードですよ、統合失調症、パニック障害、ヒステリー、家族暴力、ストレス過剰、双極性障害、解離、PTSD……みんなありますと言っていた。DSMについてはあとで述べる。

なぜ、そうなったのか。もっと大きな「文明の病い」が広がっているのか。あるいは社会のコミュニケーションのどこかに機能不全がおこっているのか。それとも、アメリカ精神医学会のDSMが心の病いの症状を分類認定しているからなのか。それならわれわれは、香り高い悲哀にもう浸っていられないのだろうか。原因が特定できないだけに、気になる問題だ。

いっときマリリン・モンローの旦那でもあった劇作家アーサー・ミラーの当たり狂言に『セールスマンの死』(ハヤカワ演劇文庫)があった。戦後まもない一九四九年にブロードウェイで初演されて大反響をよんだ。日本でも文学座をはじめ、のべつ上演されてきた。ぼくが洋物カツラをつけた杉村春子の溌剌かつ痺れるような名演技を初めて舞台で見たのは、この作品だった。

主人公はウィリー・ローマン。第二次大戦後のアメリカ人のライフスタイルを赤裸々に体現する人物である。ローマンは夢をもって働けば誰でも成功できるというアメリカンドリームを信じた男で、しゃにむにセールス展開を挑んでいくのだが、六十歳をすぎて待っていたのは苛酷な現実ばかりだった。体を壊し、借金をかかえ、とうとう会社をクビになった。そんな父親ローマンを息子はとことん軽蔑する。ローマンは自分が敗残者であることを認め、保険金が入ればきっと家族が少しはラクになるだろうと車に飛び込んで自殺してしまう……。

ミラーの『セールスマンの死』はこういう話だが、最近になって、ここに変な尾鰭がついた。初演から数えて半世紀後の一九九九年にこの演劇の新たな演出舞台を批評したニューヨークタイムズが、こんなヘッドラインを付けたのだ。「ウィリー・ローマンにプロザックを!」。

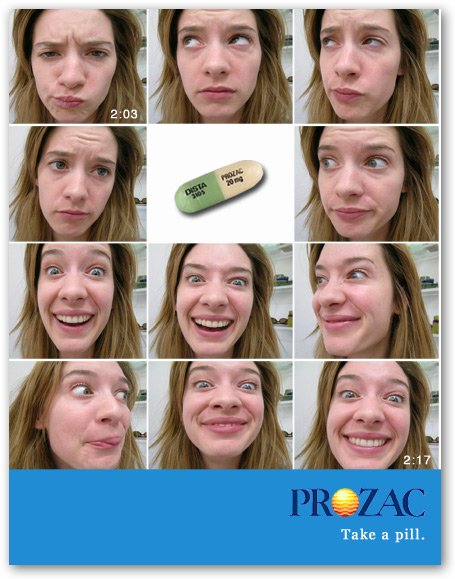

プロザックというのはパキシル、ゾロフト、エフェクソールなどと並ぶ抗うつ薬で、アメリカではつねにトップの売上げを誇っていた薬のひとつだ。ニューヨークタイムズに頼まれた精神科医が『セールスマンの死』を見て「ローマンはあきらかにうつ病である」という診断をくだしたらしい。

つまらない劇評があったものだが、このヘッドラインでアメリカ人はみんなピンときたようだ。ヘミングウェイの時代にはアスピリン・エイジが時代社会を象徴していたけれど、いまや誰もがプロザック・エイジの仮住人になっていたからだ。そのころのプロザックのTVコマーシャルでは、「八人に一人がうつになる」という風雨を感じさせる画面のあとに、プロザックによって急に気分が晴れるイメージを映し出し、そこに「お帰りなさい」というナレーションが流れたものだった。あざといというべきか、巧いというべきか。

ウィリー・ローマンはいまやどこにでもいる気分障害者である。実際にも二一世紀のアメリカは、女性の一二パーセント、男性の六パーセントがプロザック系の抗うつ薬を常用するような、「みんながちょっとずつおかしい」といううつ社会になっている。だから精神科医の数もべらぼうに多い。アメリカ社会は弁護士と精神科医の社会なのである。

ついでに言うと、人気TVドラマ「ザ・ソプラノズ」の主人公はいくつもの精神疾患をかかえるマフィアのボスである。よくぞこんな設定を思いついたものだが、このボスがどんな抗うつ薬をのむのかが、この人気ドラマの筋書きのメリハリなのだ。

うつ病がふえているだけではない。アメリカほどではないが、日本でも十年以上にわたって毎年三万人以上の自殺者が出ている。「引きこもり」となると、さらにものすごい数になる。やむなく厚生労働省がこれまでの致死率の高い「ガン・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病」の四大疾病に、新たに「精神疾患」を加えて五大疾病にした。

こうした現象は何をあらわしているのかといえば、その実態をにわかに判断することはむつかしい。ゲイリー・グリーンバーグの『「うつ」がこの世にある理由』(河出書房新社)や計見一雄の『現代精神医学批判』(平凡社)などを読むたびに、ぼくの見方はぐらぐら揺れた。

古来、「心の病気」がなかったなどという時期は、ない。意識の発生とともに併存してきたはずだ。それをどのように呼ぶかはべつにして、憂鬱も不安も狂気も、ずっと昔から人類の歴史に寄り添ってきた。それについては中井久夫さんに『分裂病と人類』(東京大学出版会)という名著がある。

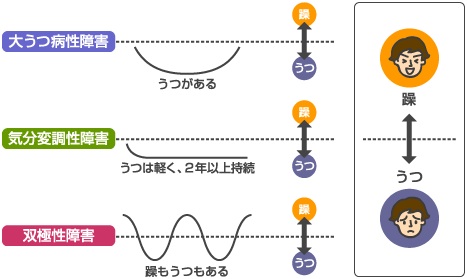

それなら、二十世紀後半から二一世紀にかけてこのような「心の病気」がどんどん増大していることをどう見ればいいのか。今夜はそこを論じるわけではないけれど、とりあえずわかりやすくいうと(なかなかわかりやすくしにくいが)、今日の精神医学が分類する精神疾患には「人格の病」「感情の病」「不安の病」がある。ただしこれらの相違は、それぞれ処方薬(向精神薬)がちがっているため顕著にあらわれているだけなのだ。

「人格の病」を代表するのは「統合失調症」である。以前はこの病気のことを「精神分裂病」と言ってきた。スキゾフレニア(schizophrenia)だ。他人と意思を通じ合わせることが億劫になり、閉じこもりがちで、周囲に無関心になる。症状がすすむと妄想や幻聴や幻覚をともない、ときどき支離滅裂なことを言ったり、意味なくニヤニヤしたりする。やむなく向精神薬をつかう。このクスリは神経伝達物質のドーパミンやセロトニンの受容体を遮断する。

「感情の病」を代表しているのが「うつ病」である(鬱病と綴りたいのだが、平仮名表記が標準になった)。理由のない意欲減退や食欲不振がつづき、しばしば沈鬱な感情がつきまとう。劣等感にさいなまれることも少なくない。脳内の神経伝達物質であるモノアミン系が不足しているとみられるので、ノルアドレナリンやセロトニンをふやすような抗うつ薬をつかう。ここにかつてはプロザックなどが入っていたのだが、実はけっこう薬剤選定がむつかしい。

うつ状態と躁状態がくりかえされる「躁うつ病」も「感情の病」のひとつである。いまは「双極性感情障害」という病名になった。うつ病の一種ではあるが、別の処方が必要になる。躁状態を演出しているのがGABA(ギャバ)というガンマアミノ酪酸であるともくされるので、リチウム投与など、けっこう慎重な投薬が必要になる。

「不安の病」では対象が漠然とした不安や恐れが出入りする。これがいわゆる「神経症」だ。ここには、不安神経症(不定愁訴、パニック障害)、強迫神経症(買った大根が汚れているのが不安なので一時間も洗わなければ気がすまないというような症状)、ヒステリー(転換性障害、解離性障害)、心身症(心因性胃潰瘍や偏頭痛や腰痛)などが含まれる。対策としては、メフェネシンやメプロバメートを母型として、それぞれの神経症に適応する抗不安薬が用いられている。昭和の世の中ではメプロバメート系のトランキライザーがよく知られてきた。

このほか最近では、統合失調症の亜種として「非定型精神病」という症状がある。漱石やヴァージニア・ウルフがこの症状をもっていたのではないかと言われる。さらには「新型うつ」も取り沙汰されている。

さて、では、ここからが今夜とりあげた本書の課題になるのだが、これらの精神疾患の認定にあたっては、実はまるごとDSMの基準に従っているという事情があったわけなのである。DSMというのは、アメリカ精神医学会が長らく策定してきた「精神疾患の診断と統計の手引き」のことで、“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”のイニシャルをとってDSMと略称されている。

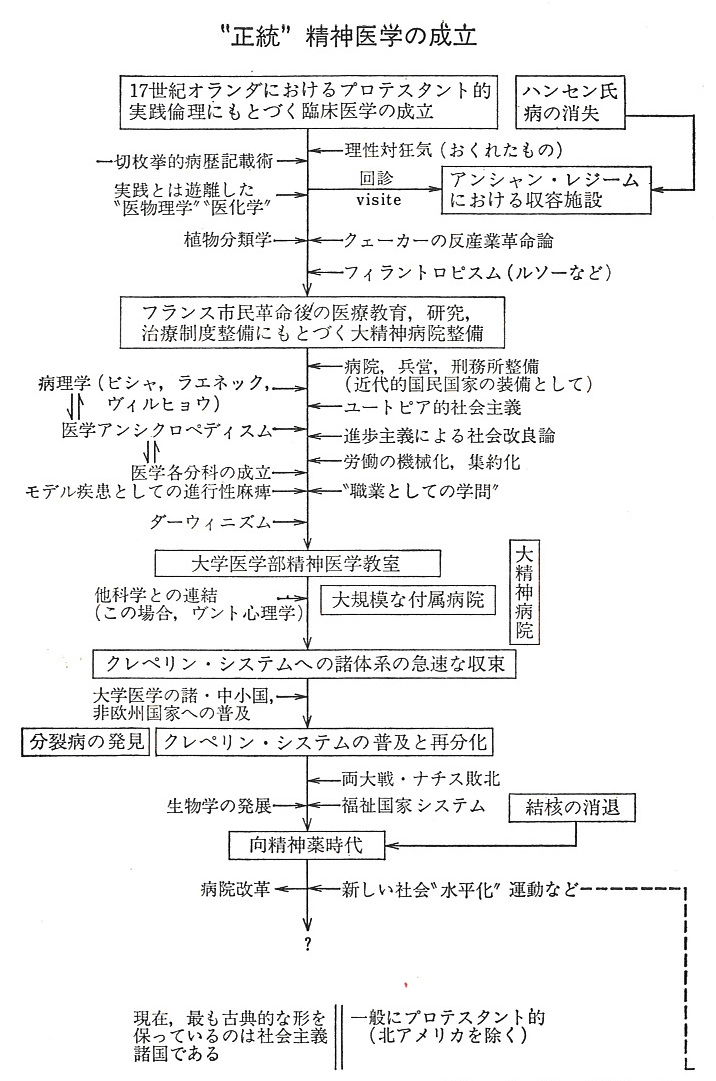

DSMは何年かおきに改訂され、そのたびに世界の精神医療のグローバル・スタンダードになってきた。とくにアメリカを代表する精神医学者のロバート・スピッツァーがリーダーとなったタスクフォースによって、一九八〇年に制作された第三版(DSM-Ⅲ)が大いに広がり、一躍その名が知られるようになった。同時にDSM-Ⅲに対する批判もおこって、それも手伝って有名になった。スピッツァーは本書に序文を寄せている。

ついで一九九四年に出たDSM-Ⅳが定番になった。日本のうつ病が話題になったのはこのころからで、その基準にはむろん日本の精神医学界の大半が従った。今年(二〇一三)五月に第五版が発表されたが、診断の基本方針に大きな変更はなかったらしい。

DSMはとくにうつ病の認定基準として、大きな影響力をもってきた。なぜDSMのうつ病基準が影響力をもったのかは、次のガイドラインによる認定の仕方を知ってもらえば、およその予想がつくだろう。うつ病は、DSMが提示する次の九つの症状のうちの、五つが二週間以上にわたって続いているかどうかで判断するとされたのだ(!)。

(1)抑うつ気分

(2)さまざまな活動に対する興味・喜びを失う

(3)体重の増加または減少、食欲の変化

(4)不眠または過眠

(5)精神運動性激越(むやみに体を動かすなど落ち着きがなくなる)、または精神運動遅延(会話や動作が緩慢になる)

(6)倦怠感または精力減退

(7)自分は価値がない人間だと思う。過度に、または根拠なく自責の念にかられる

(8)思考力、集中力の低下、物事を決められなくなる

(9)死についてたびたび考える。自殺願望や自殺未遂に走る

このリストを見ていると、うつ病の要素がない現代人なんてほとんどいないんじゃないかと思える。だが、こうした症状の持ち主が近くにいたからといって「怠け病」とか「さぼり病」とみなしてはいけない、たんに「やる気がない」と見てもいけない、上司は社員にそんなことを言ってはいけない、両親も子供を叱ってはいけない、うつ病はれっきとした病気ですというのが、今日の精神医療界の申し合わせた見解なのである。

本書は、このようなDSMの認定基準に問題がないかどうかを問うた一冊で、精神医学の現状を批判した一冊ではない。とくに「悲哀」に属する感情の持続とうつ病との関連が曖昧であることにメスを入れた。

人生には憂鬱なことはいくらだってある。気分がすぐれないとか気がふさいだというのなら、風邪をひいても体がだるくても、仕事がうまくいかなくても、失恋しただけでも歯が痛いだけでも、テレビのコメンテーターが馬鹿野郎なことを言っているというだけでも、憂鬱だ。気分が悪くなることなんてしょっちゅうだ。

しかしこうした腹立たしさの多くは長期間にわたらない。そのうち気が晴れる。そこで、長期間にわたっても気が晴れない気分障害のことをまとめて「うつ病」とみなすようにした。その症状のメルクマールは、DSMのガイドラインが掲示する特徴を複数おこしている場合ということになった。つまりは、先に示した九項目のうちの複数項目にわたる機能不全が数週間ほど続いている症状が「うつ」(depressive disorder)なのである。厳密にはDSMが規定するうつ病は「大うつ病」(major depression)と名付けられているのだが、これは主として躁うつ病と区別するための呼称なので、広くはうつ病とみなされる。

これでいったい、何が納得できるだろうか。エクセル表に〇×をつけただけである。それなのに、何が〇で何が×かによって、その後の人生の方策が誘導されそうなところが、怖い。

ぼくのようなシロートが見ても、このような持続的なデプレッシブ・ディスオーダーやメンタル・ブレークダウンのすべてがうつ病だというのはおかしいように思える。今夜はややこしくなるので勝手な説明は省くけれど、多くの気分障害はうつ病だけでなく多様な機能不全や心理現象にまたがっているはずなのである。

おそらくは統合失調症(スキゾフレニア)にも双極性障害(躁うつ病)にも、何かの暴力的なショックによってトラウマがなかなか消えないPTSD(外傷後ストレス障害)やパニック障害にも、デプレッシブ・ディスオーダーやメンタル・ブレークダウンはおこっているはずなのである。かつて不安神経症、心身症、ノイローゼなどと言われていた症状や、さらには認知症や発達障害などにもこうした症状はおこっていて、それらの区別はなかなかつきにくいはずだ。ときにはアルコール依存症が似たような気分障害症状を見せるときもある。

けれども、そんなことを言いだしたのでは精神疾患の治療は手が打てない。勝手な見立ては役には立たない。そこで、精神科医をおとずれる患者に何らかの向精神薬を投与することによって、症状の特定ができるということにしたわけである。うつ病と双極性障害の、うつ病と認知症の、それぞれの治療薬がまったく異なることをもって、やっと精神疾患上の症状分類が類推可能になったのである。けれどもそのためかえって、DSMの基準のほうがどんどん広まった。いいかえれば、DSM-ⅣやDSM-5にもとづいて、今日もまたうつ病患者がふえているということなのだ。

DSM基準に該当する気分障害が二週間ほどつづいたからといって、それがみんなうつ病であるはずはない。長く尾をひく憂鬱な気分は、DSMが規定する精神疾患によるものとはかぎらない。

たとえば親しい者と死別した悲嘆、会社の倒産や家業不振によるお先真っ暗の失意、育んできた恋愛や愛情の突然の破綻、信頼していた相手から裏切られたことなどによって、心が塞いでいつまでも意気消沈しているからといって、これをうつ病とか統合失調症と認定するだろうか。期待をしていた昇進が延期されたり配転がおこったり、いつまでも治らない持病でだんだん気が重くなったり、一家や故郷を襲った火事や洪水災害などによる悲しみがなかなか消えなかったりすることを、精神障害だとみなしていいのだろうか。われわれはいつだって、こうした憂鬱の淵を歩いてきた者なのである。

本書はそこを問題にした。DSMは人々の深い悲しみを精神疾患にしてしまうのではないかという問題提起だ。「DSMは人々の悲しみを奪うのか」という問題提起だ。本書の原題が「悲哀の喪失」(The Loss of Sadness)となっているのは、そのせいだった。

昔から多くの悲哀や悲嘆が人間の心を苦しめてきた。その逆に、悲哀や悲嘆こそが人間を成長させてきたとも言える。

すでに紀元前三〇〇〇年の古代オリエントの叙事詩『ギルガメシュ』には、親友エンキドゥの死を知らされたギルガメシュの嘆きが綴られている。友のパトロクロスの死によって悲嘆のどん底に落とされたアキレウスの絶望感の描写も、英雄のもつ深い人間性だとみなされる。アキレウスの前途に悲しみの暗雲がたれこめ、アキレウスは怒りに打ちのめされて大地に身を投げ出し、いつまでも髪をかきむしりつづけたのだ。

若きウェルテルの悩みやマルテの彷徨も、『三四郎』の漱石や『舞姫』の鴎外の作品も、みんな容易には癒しがたい憂鬱をかかえた物語になっている。優雅なマダム・ボヴァリーやアンナ・カレーニナは、道ならぬ恋に身を焦がし、心の奥で懊悩し、そしてみずから命を断ってしまった。

これらの主人公たちの症状をDSMでチェックすれば、それなりの病名があてはまるのだろうが、それでは大きく欠落してしまうものがある。それが「悲しみ」というものだ。その「悲しみ」は二週間とか一ヵ月では区切れない。

日本でも、古代このかた歌人たちが「いぶせ」(憂鬱)な気分を歌っていた。「たらちねの母が飼ふ蚕の眉ごもり いぶせくもあるか妹にあはずして」。気分が晴れないこと、厭わしいこと、気詰まりなこと、なんとなく悲しいことが「いぶせ」なのである。大伴家持は「いぶせみ」(鬱悒)という名詞をさえつくり、「こもりのみ居れば鬱悒なぐさむと出で立ち聞けば来鳴くひぐらし」という歌を詠んだ。『源氏物語』もまた、桐壺帝の憂鬱なさまを「なほいぶせさを限りなくのたまはせつるを云々」とあらわし、「さまざま乱るる心の中をだに、え聞えあらはし給はず、いぶせし」とも表現した。

この「いぶせ」はプロザックを投じて治せばいいというものではない。もしもそんな処方箋でこれらの気分変調の話をすますなら、古今東西の文学作品の大半は、ことごとく精神障害の記録か、作家たちの妄想だったということになる。

万葉人の「いぶせ」を、ヨーロッパでは長らく「メランコリー」(メランコリア)とよんできた。もともとメランコリア(melancholia)はギリシア語の“黒い胆汁”を意味する。黒い胆汁が過剰になると憂鬱な気分になるとみなされたのだ。

イオニアのヒポクラテスは医療と呪術を切り離し、初めて経験科学的な医療の体系に向かった医聖であるが、その一方では「不安や悲しみが長期にわたって続くなら、それはメランコリーである」と書き、そこには食欲不振、意気消沈、不眠、苛立ち、落ち着きのなさが認められると付け加えている。憂鬱を病気とみなすかどうか、迷っていたふしがある。

分類が得意なアリストテレスは、気質と障害を分け、もともとメランコリーな気質をもつ者と何かの原因によってメランコリー障害をもつようになった者とを区別したほうがいいと、きわめて近代医学的な提案をした。

本書には、その後のヨーロッパにおける憂鬱の哲学の系譜がかんたんではあるが、紹介されている。それらはたいてい「謂れなき憂鬱とは何か」をまさぐろうとしたものである。十六世紀ではラウレンティウス(フランスの医師アンドレ・デュ・ローラン)の『メランコリー論』やイギリスのティモシー・ブライトの『メランコリー論』がその意味に分け入った。十七世紀の憂鬱の哲学の決定版はロバート・バートンの『憂鬱症の解剖』(昭森社)であろう。本書はこれらは総じて「正常な憂鬱」だったとみなしている。

しかし理性の世紀でもあった十八世紀になると、こうした憂鬱な気分がもたらした心の状態は、しだいに「特別な心情」とか「異常な憂鬱」と考えられるようになり、ついにはカントさえもがメランコリーを「正当化できない悲嘆」とみなすようになったのだった。

かくて十九世紀初頭のフィリップ・ピネルにおいて、メランコリー障害と「喪失による悲嘆」とがはっきり区別された。さらにはその弟子のジャン・エスキロールやアメリカ精神医学の父ベンジャミン・ラッシュにおいては、メランコリー的なるものから「錯乱・狂気・歪曲・妄想」などの気分障害が次々に引き出され、その異常性や特異性ばかりが強調されるようになったのである。

二十世紀の精神医療者たちは、フロイト派とクレペリン派に分かれて「うつ」の分析や特徴付けを試みた。

フロイト派はこれらの要因を体質や器質によるものではなく、無意識の心理プロセスの中に見いだそうとして、精神分析による治療に向かった。フロイトの『悲哀とメランコリー』では、愛する者の喪失がもたらす悲哀や憂鬱は病的なものではないと判断されている。一方、エミール・クレペリンに始まるクレペリン派は、精神障害を器質的な脳の疾患によるものとみなし、生物医学的な枠組みのなかに精神医学を位置付けようとした。精神障害については、これを躁うつ病(現在の双極性障害)と早発性痴呆(現在の統合失調症)に大別した。

これでだいたい見当がつくように、DSM-Ⅲはクレペリンのアプローチにもとづいた“新クレペリン主義”の発案だったのである。

異論もあった。アドルフ・マイヤーは生物・心理・社会にまたがって精神医療にとりくみ、疾病(disease)と病気(illness)を区別したアーサー・クラインマンは精神科学は画一的な患者集団をつくりすぎたとして精神科医たちを批判して、社会文化上の問題にアプローチした。ジョージ・ブラウンの「うつの社会科学モデル」づくりをめぐっては、医療を内外から議論する試みも加わって多様な論戦もおこなわれていたのだが、こうした賛否両論も、結局は二十世紀後半はDSM基準をめぐるプロザック・エイジのムーブメントに巻きこまれていった。

このように見てくると、今日の多くの精神疾患はクスリの投与と効果によって特定されたのであって、心の動向にはなんら厳密な根拠をも求めていないのではないかという疑問が湧いてくる。DSM基準はクスリからの逆規定にすぎなかったのではないかとも思われてくる。

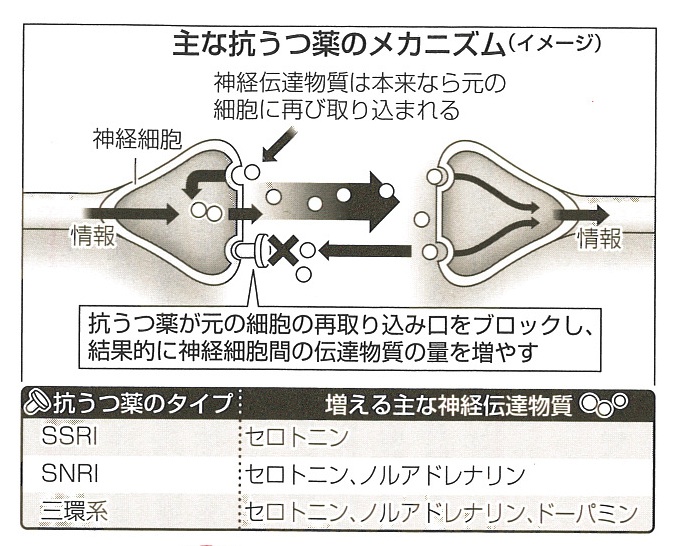

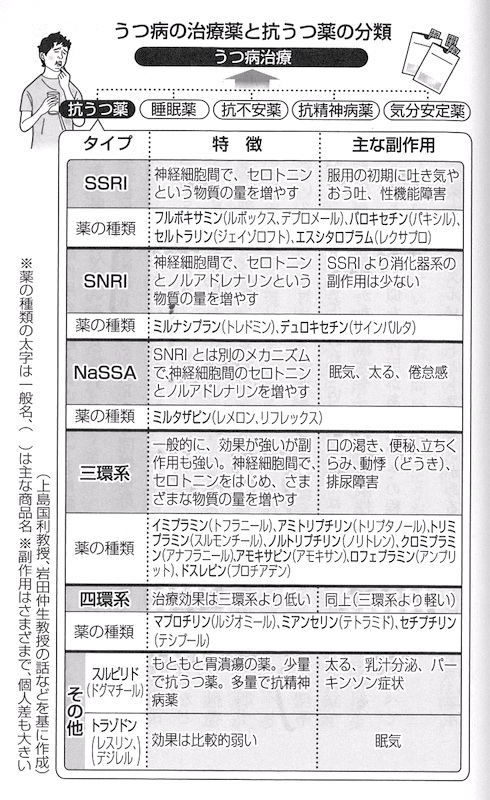

とはいえクスリの効果を看過すべきでもない。そこからはそれなりに、われわれの「脳と心と体のあいだ」が見えてくる。たとえば、さきほどアメリカで売れまくっていると書いたプロザックを筆頭としたパキシル、ゾロフト、エフェクソールといった抗うつ薬は、何百万人ものウィリー・ローマンを救ったともくされたのである。これらはまとめてSSRIと呼ばれている。SSRI(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)は「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の略称だ。うつ病がセロトニンの不足や不安定によっておこる症状だと推定されたので、この呼称ができてきた。

なぜセロトニンが注目されたのか。さまざまな検分を通しているうちに、うつ病は脳内のモノアミン系の神経伝達物質(ニューロトランスミッター)の不足に関係するとみなされてきたからだ。そうであるのなら、その脳内の神経伝達物質の分泌量やアンバランスや何かの詰まりぐあいによって、「心の病気」が左右されているのではないか。そう推察してみたくなったとしても、当然だ。

少々、脳内物質と精神疾患の関係について追っておく。

モノアミン系の神経伝達物質にはセロトニン、ノルアドレナリン、アドレナリン、ドーパミン、ヒスタミンなどがある。これらは以前から「意欲」や「不安」の作用にかかわっているとされてきた。神経伝達物質は脳内においてそういう“意味”を発信する分子言語で、ケミカル・メッセージなのである。

われわれの大脳皮質には約一四〇億のニューロン(神経細胞)がひしめいている。ニューロンは細胞体、軸索、樹状突起、神経末端終末、シナプス(接続部)などでできていて、それらが互いにつながりあって複雑多岐なニューロンの組み合わせネットワークをつくっている。

目や鼻や皮膚などの知覚器官を通して外部からの刺激が入ると、まずは刺激が電気的信号となってネットワークを走る。その信号がニューロン末端までとどくと、その樹状突起の部分のシナプスで待ちかまえていた反応構造が発火をおこし、シナプス小包の中に入っていた神経伝達物質を放出する。これが電気信号に対応する化学信号(ケミカル・メッセージ)で、ただちに次のニューロンにその“意味”を伝える。

脳の中での情報はこのように電気信号によって運ばれて、ニューロン・シナプスを通して次々に化学信号に変換される。脳が多様な刺激の束を“意味”として反応するしくみがここにある。 その“意味”の脳内伝達量が過剰になったり過少になったりすると、われわれの気分が変調し、意欲が出たり、不安に苛まれたりすることになる。

神経伝達物質の多くは、伝わってきた情報の信号力を強めるはたらきをする興奮性アミノ酸のグルタミン酸と、伝わってきた情報の信号力を弱める抑制性ギャバのグルタミン酸の代替物質で構成されている。おそらく総ニューロンの七五~九〇パーセントがこういう伝達物質をつかっている。

ところがこれとは別に、少量ではあるが重大な役割を担う伝達物質がいろいろあって、その代表的な伝達物質にセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミン、アセチルコリンなどがある。いずれも「脳と心と体のあいだ」を調節する。

セロトニン(serotonin)は体の各所にある。体内セロトニンの九〇パーセントは消化管にあり、八パーセントが血小板にある。われわれの血液はセロトニンによる血管収縮によって活動する。したがって脳に配分されているセロトニンは、全体量からするとごく僅かな配分になるのだが、それでもたいへん重要なはたらきをもつ。

脳内セロトニンは脳幹の縫線核にひそんでいて、視床下部や中脳への連絡を担う。睡眠、体温調節、性的行動、生体リズムなどの機能にかかわっている。しばしば“睡眠物質”などとも揶揄されてきた。他方、うつ病患者の死後の脳を調べた結果、セロトニンの分解物がへっていることが判明した。かくてセロトニンが不足すると「うつ」になりやすいと推定されたのだ。

脳内のノルアドレナリン(noradrenaline)は視床下部に多く集まって、脳の中の小動脈を調節している。その活動範囲はそうとうに広く、闘争反応にも逃避反応にもかかわっている。われわれがストレスをためすぎるとノルアドレナリンの量が多く放出され、調節機能をとりもどそうとする。血圧降下薬(レセルピン)はこのノルアドレナリンを減少させる傾向があるのだが、血圧降下薬を投与した患者がうつ病になったことから、ノルアドレナリンの減少とうつ病との関連が指摘されるようになった。

似たような成分のアドレナリンとノルアドレナリンのちがいは、アドレナリンが交感神経をへて副腎から分泌される“体内用”であるのに対して、ノルアドレナリンは“脳内用”であることにある。

ドーパミン(dopamine)はアドレナリンやノルアドレナリンの前駆体で、運動調節、ホルモン調整、快感則、やる気(意欲)、学習性などにかかわっている。ただし他の神経伝達物質とちがって、限られた部位に局在する傾向をもつ。黒質線条体路では運動機能に関与して、ここに障害がおこるとパーキンソン病などをおこさせる。中脳皮質辺縁路では情動精神機能を調節し、ここに障害がおこると無気力な気分障害がおこり、ひどくなると統合失調症(分裂病)になりかねないという。隆起部下垂体路では下垂体ホルモンに作用する。

こうしたモノアミン系の伝達物質は、代謝酵素によって酸化されて不活性になる。伝達物質が神経末端終末の膜の中にあるトランスポーターにとりこまれて、いったん活動を休止するからだ。トランスポーターはそれぞれの伝達物質の種類に応じた作用をもっている。セロトニンの場合は、セロトニン・トランスポーターが分子放出後の伝達物質をとりこみ、シナプス小包で次に再利用されるべく貯蔵していることがわかった。

ということは、このトランスポーターのはたらきを阻害するクスリが開発できれば、セロトニンの量が操作できるわけで、ここから抗うつ薬としてセロトニンをターゲットにする抗うつ薬が開発されていったのである。SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)はこのようにして開発された。

もっとも話は必ずしも単純ではない。SSRIをつかえば脳内セロトニンが増加してうつ状態がある程度解消されるのだが、他方、恐るべきセロトニン症候群もあらわれることもわかってきた。不安や苛立ちが募り、ときに意識が鈍くなる。さらには幻覚が見えたり、手指がふるえたりするミオクローヌス(myoclonus)という症状が併発する。自分の意志に関係なく不随意運動がおこるのだ。これにはSSRIをただちに中止して、セロトニン拮抗薬を投与するしかなくなっていく。

また、モノアミン系の抗うつ薬(三環系抗うつ薬)は脳内のアセチルコリンにも影響を与え、口の渇きや排尿困難などの副作用がともなうこともわかってきた。そこで効果対象をセロトニンに絞った抗うつ薬が開発された。

だいたいこのような手順が何度もくりかえされて(ときには患者が被験者になって)、精神疾患の特定が試みられてきたのである。ちなみにセロトニンとノルアドレナリンの両方の加減を促す抗うつ薬をSNRI(Serotonin & Norepinephrine Reuptake Inhibitors)という。

ざっとは、以上のようにして精神疾患と脳内物質との関係がマッピングされてきたわけである。

これらのこと、実はいささか懐かしい。それというのも「遊」を編集していた一九七〇年代のおわりに、大木幸介さんの『こころの量子論』(日経サイエンス)と『脳をあやつる分子言語』(講談社ブルーバックス)を目にして以来、ずっと気になっていたことだったからだ。大木さんとは何度かお目にかかり、「遊」にも執筆してもらった。

一方、「うつ」が気になりはじめたのは、岩井寛さんと親しくしているうちに、森田療法によるうつ病への対処を何度も聞くようになってからだった。この療法は、いまは慈恵医大(現在は森田療法研究所所長)の北西憲二さんらが継承され、とりくんでおられる。『森田療法で読むうつ』(白揚社)という本に詳しい。

その後、「うつ」についても、「統合失調症」についても、多くの研究や既存療法に対する批判が出まくった。簡便すぎて、あやしい本もそうとうに出た。

本書も出来がいいというほどの一冊ではない。むしろ佐古泰司・飯島裕一『うつ病の現在』(講談社現代新書)、岡田尊司『うつと気分障害』(幻冬舎新書)、岩波明『うつ病』(ちくま新書)、笠原嘉『軽症うつ病』(講談社現代新書)などを読まれるとわかりやすいだろう。「遊」の創刊号からの読者でもあった精神科医の香山リカには『うつ病が日本を滅ぼす⁉』(創出版)という、社会と「うつ」の現実的な関係を読み解いた興味深い一冊がある。リカちゃんには、五木寛之との対談『鬱の力』(幻冬舎新書)などもある。

そうしたなかで、ぼくがいつも原点に戻るように読んできたのは、中井久夫の『分裂病と人類』だった。人類が最初から分裂病とつきあってきた歴史が、自在な筆致でのべられている。いつか中井さんの本については千夜千冊したい(注:その後一五四六夜にとりあげた)。

最近、DSMから病名のカテゴリー分類をなくしたほうがいいのではないかという議論がおきている。カテゴリー診断をディメンジョン診断に変更しようという提案だ。この動きは「精神病を脱構築する」というふうに呼ばれている。こういう動向もあるにはあるのだが、「脱構築する」などという標語がよくなかったのか、DSMの牙城は以前にもましてゆるがなくなった。ぼくがいっとき関心を寄せたR・D・レインの反精神医学の烽火も上がらなくなった。

これでいいのかといえば、いいわけがない。精神医学の現状の打破を言挙げしているだけでは埒があかない。では、どうするか。本書はいったん「悲しみ」の共有に向かうべきなのではないかと言っている。ぼくもそう思う。

⊕それは「うつ」ではない⊕

∃ 著者:アラン・ホーウィッツ&ジェローム・ウェイクフィールド

∃ 装幀:安彦勝博

∃ 発行者:五百井健至

∃ 発行所:阪急コミュニケーションズ

∃ 編集:深井彩美子

∃ 印刷・製本:図書印刷

⊂ 2011年12月1日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 序文

∈ 第1章 うつの概念

∈ 第2章 正常な悲哀

∈ 第3章 理由の有無という指標―古代から一九世紀までのうつの診断史

∈ 第4章 二〇世紀のうつ

∈ 第5章 DSM‐IVの定義するうつ

∈ 第6章 DSMの基準が社会に及ぼした影響

∈ 第7章 悲哀の監視

∈ 第8章 DSMとうつの生物学的研究

∈ 第9章 抗うつ薬による薬物療法の普及

∈ 第10章 社会科学の役割

∈ 第11章 結び

⊗ 著者略歴 ⊗

アラン・V・ホーウィッツ(Allan V. Horwitz)

社会学博士。ラトガーズ大学教授。精神疾患の様々な側面に関する論文を精力的に発表し、著書も多い。

ジェローム・C・ウェークフィールド(Jerome C. Wakefield)

ソーシャルワーク博士。ニューヨーク大学教授。哲学と精神医療にまたがる学際的研究の権威で、精神疾患の診断に関する論文を多数発表している。

⊗ 訳者略歴 ⊗

伊藤和子(いとう かずこ)

早稲田大学第一文学部卒業。創刊時より「ニューズウィーク日本版」の翻訳および編集、「ナショナルジオグラフィック日本版」の翻訳に携わる。主な訳書に『心で感じる女 腹で感じる男』『脳は眠らない』など。