毒と薬のひみつ

毒も薬も使い方しだい、正しい知識で毒を制す!

サイエンス・アイ新書(ソフトバンク クリエイティブ) 2008 2008

編集:石周子ほか

装幀:クニメディア イラスト:保田正和

麻黄は漢方薬にもなるが、幻覚剤にもなる。

ニトログリセリンは爆薬にもなり、心臓発作にも効く。

薬と毒は一緒につくられてきたと見たほうがいい。

だから自然にも人体にも、工場にも食卓にも、

葉っぱにも化粧品にも、薬と毒がある。

毒と薬はなかなか区別がつかない近親憎悪者なのだ。

それらは似て非なるもの、なのではない。

似ていて、かつ非なるものなのだ。

薬と毒とは文明が見た同床異夢なのだ。

いわば「ときどき薬、ときどき毒」なのである。

どんなことも、どんなものも、猛毒にもなれば良薬にもなる。「酒は百薬の長」とは言うものの、イッキ飲みをしすぎればたちまちおかしくなるし、水も飲みすぎれば水中毒である。酸素は人体に必須のものではあるけれど、純粋酸素の部屋に一日いれば腹痛が激しくなり、それ以上いると心不全になる。

どんなものも、どんなことも、「晴れ、ときどき雷雨」「ときどき薬、ときどき毒」なのだ。副作用のない薬はなく、量に無関係な毒もない。結核に効く抗生物質ストレプトマイシンは難聴という副作用をもたらし、整腸剤キノホルムはスモン病を併発させた。

では、或る薬がおこす副作用を抑えられないかといえばそうでもなく、たとえばキノホルムの投与と同時にビタミンB12を補うと、これがアルツハイマーの特効薬になることがわかってきた。

ソクラテスがあおった毒杯は、毒ニンジンのジュースかワインだった。主成分はコニインだ。アテネではソクラテス以前から毒ニンジンにアヘンを混ぜて服毒死をさせていた。苦しむことなく刑死させたのだ。

アヘン(opium)は、ケシ(芥子)の若い果実に傷をつけると出る樹液をとことん乾燥して出来る。すでに紀元前3400年のメソポタミアで使われていた。主成分はモルヒネである。モルヒネ(morphine)はアルカロイドで、チロシンから生合成される。そのモルヒネを化学処理するとコデインやヘロインになる。いわずとしれた麻薬の王者たちだ。ヘロイン(heroin)は化学名を塩酸ジアセチルモルヒネという。ロンドン・セントメアリー病院のアルダー・ライトが1874年に調合して、ドイツのバイエル社が1898年に鎮咳薬として発売した。

アヘンからヘロインをつくる化学処理は容易なものなので、素人でも手順をおぼえさえすればすぐできる。そのためアヘンやヘロインはいまなお闇ルートで世界中に出回っている。以前はタイ・ラオス・ミャンマーの三角地帯が麻薬生産処理地であったけれど、2009年の国連薬物犯罪事務所の推定によると、いまは世界のアヘンの94パーセントがアフガニスタンでつくられているらしい。北朝鮮もあやしい。

そうではあるのだが、そのアヘンも精製以前のモルヒネの段階なら鎮痛剤になる。バイエル社もそのつもりで売り出した。というわけで、今日の医療ではモルヒネなかりせば患者は激痛にとうてい耐えられない。それくらいよく効く。ぼくも胃癌で腹を23センチ切って4分の3の胃を除切した直後は、あまりの痛みにモルヒネ座薬をお尻に突っ込んでもらった。こうした鎮痛効能は古代エジプトでも西アジアでもだいたいわかっていたらしい。

ようするに麻薬と鎮痛剤は同床異夢なのである。似て非なるものではなく、同じものが薬にも毒にもなりえたのだった。毒と薬はうらはらなのである。

いささか気の毒なことだが、カネボウの美白乳液が白斑をおこして大問題になっている。成分のロドデノールに問題があるらしい。「ホワイトディープ」「ブランシールスペリア」など8ブランド54製品に入っている。化粧品各社ともおそらくいまさら始まったことではないとギョッとしていることだろう。親会社の花王も「しまった」と悔やんでいることだろう。

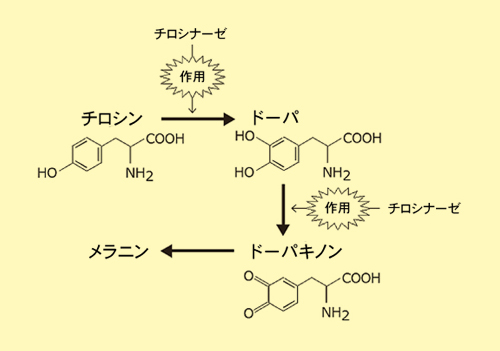

それにしても「美白」というのは妙ちきりんな日本語だ。肌の色が白いというのは、ふつうに考えると色素沈着が少ないということである。地球上の人種や民族の肌色は、もともとが皮膚中のメラニン色素に負っている。そこに毛細血管を流れる赤血球(ヘモグロビン)の色が関与し、さらに日焼けやシミ・ソバカスが加わって、顔色や肌色をつくる。基本は色素沈着が濃ければ色黒、薄ければ色白だ。

ところが日本では、昔から「色白は七難を隠す」と言われてきたように、なぜか顔色や肌色を白っぽくしたいという美醜観が強くはたらいてきた。人種固有の肌色を人為的に変更してまで美白を求めるのは、つまりは「私たちは色白人種を一等憧れています」ということにほかならない。ぼくはこういう“白人主義”を好まない。

ところで、アルブチン、コウジ酸、ビタミンC誘導体、ルシノール、トラネキサム酸などには、それなりの美白効果があるらしい。これまで、すでに幾つもの化粧品に入ってきた。そこまではいい。

けれどもこのような効能が喧伝されると、諸君もときどき見聞されるだろうが、必ずや直接にアルブチンやルシノールを塗りたくったり、服用させたりする“サプリ”まがいのものが出回ってくる。これはおかしい。

これらはメラニンの生成にかかわるチロシナーゼという酵素にはたらきかけて、メラニンの多寡を調整するのが目的なのである。どんな成分であれ、酵素が動いてくれないと美白も何もへったくれもないはずなのである。薬と毒をつなぐもの、また分けるもの、それはひとつは分量だが、もうひとつは酵素なのである。

われわれの生体はさまざまな生化学反応をして生命を維持している。生きるということは「生化学している」ということだ。これらの反応はすべてが相互に連関していて、言ってみれば複合的なインタースコア状態にある。

だから何か一つの反応が不首尾になると、その他の反応に大小の影響が出る。こうした生化学反応を実験室のフラスコの中で進めようとすると、「酸や塩基を加えて100度で1時間加熱する」といった苛酷な条件をつくる必要がある。そうしないと反応はおこらない。

それがわれわれの生体では体温37度以下で、ほぼすべての反応がうまくはこばれる。カラダというものは、そのようにできあがっている。

反応を安定させているのは酵素たちなのだ。大半の生化学反応に体内の夥しい酵素たちが関与しているおかげなのだ。

病気などの疾患が生じるのは、このプロセスのどこかがおかしくなるためである。そこでお医者さんに行って、薬剤を投与してもらうということになるのだが、その薬剤が何をしてくれるかというと、多くは酵素の関与する化学反応にはたらきかけをする役目を担うのだ。

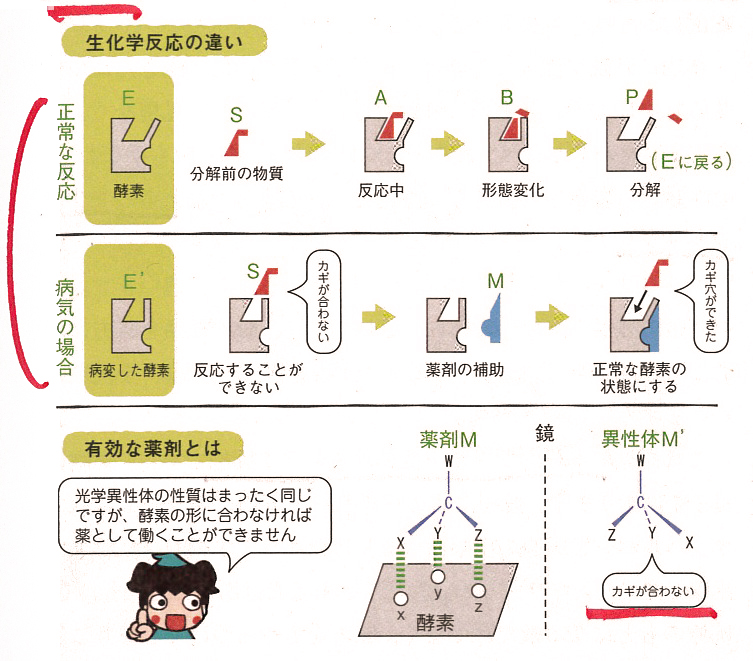

酵素が反応する物質をSとする。その反応はSのとんがり部分を取ってFにする。酵素はプロセスを担当する。

一般的な健康体の場合、Sはまず酵素Eと反応して、中間体のAを動かす。SとEとは鍵と鍵穴の関係にあって、この生化学反応では鍵と鍵穴がぴったりあうところだけが進行する。これで中間体Aが動けるようになると、酵素のほうも形質を変えてBになり、Sのとんがり部分をちょん切れる。そうすると中間体Aが分解して生成物Pを生み、AとPとで酵素Eが再生され、そのEが次のSと反応する‥‥というふうになる。これが体温や体調がフツー状態の体内でおこっていることだ。

ところが病気や疾患ではこのどこかに不具合がおこる。一番多いのは、酵素がうまくはたらかないことによる。EとSとが鍵と鍵穴の関係にならない。入口が狭すぎるとか、こんがらがるとか、そういうことがおこる。これが病気の一因だ。

そこで薬剤Mを投入すると、MがEに寄り添って入口を広げたり、こんがらがりをほぐす。そういう役目をはたす。これは酵素EがSと反応するようになったということで、このことが「薬が効いた」という現象なのである。

本書の齋藤勝裕センセーはぼくとほぼ同い歳の有機化学や物理化学のエキスパートで、以前、『超分子化学の基礎』(化学同人)、『反応速度論』(三共出版)にとりくませてもらったことがある。

専門書だけではなく一般書や啓蒙書で、生命化学の複雑なしくみを解きほぐしてくれてきた。この分野には“化学熱力学”というめんどうな学問があるのだが、齋藤センセーの『基礎から学ぶ化学熱力学』(サイエンス・アイ新書)でのみごとな説明を読んで、あらかたが滲みこんできた。諸君もその気になって『生命化学』(東京化学同人)や『絶対わかる生命化学』(講談社)など、読まれるといい。お薦めだ。

そのセンセーが本書では、「毒と薬は結局は同じもの、あるとき薬は毒に変貌し、あるとき毒は薬に改心する」という見方によって、薬と毒との微妙な関係、その意外なリバースモード性、致死量をめぐる分量の問題、何が安定的かということ、もともと自然界がもつ毒性などを解説している。

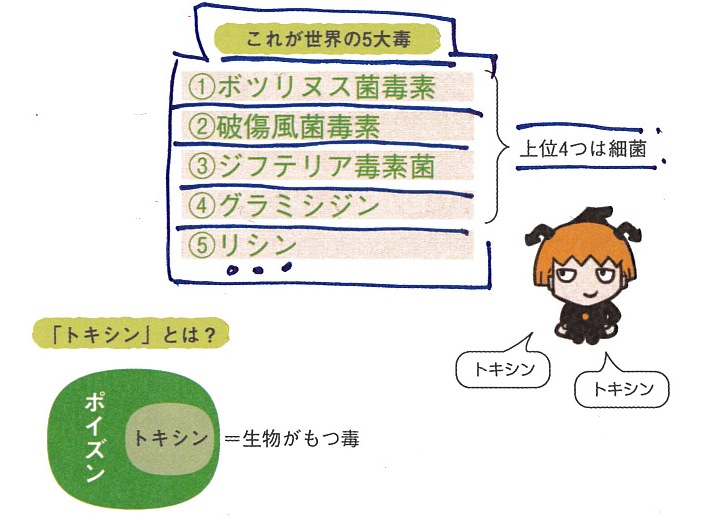

冒頭、自然界にある「世界5大毒」と「毒性ベスト21」が表示されているので、それを掲げておく。

このランクはいかに少量で致死に達するかという指標にもとづいている。ご覧の通り、食中毒の原因としていっとき新聞テレビを騒がせたボツリヌス菌が、世界最悪の毒である。

「自然界の5大毒」

①ボツリヌス菌毒素(クロストリジウム属の細菌)

②破傷風菌毒素(クロストリジウム属の細菌、

テタノスパスミン)

③ジフテリア菌毒素(バクテリオファージによる感染)

④グラミシジン(土壌細菌の一種)

⑤リシン(植物毒、トウゴマの油脂)

「致死量で見る毒性ランキング」

1、ボツリヌス菌毒素

2.破傷風菌(微生物)

3、リシン(トウゴマの油脂)

4、パリトキシン(魚がもつ微生物)

5、バトラコトキシン(ヤドガエルの毒)

6、テトロドトキシン(TIX、フグの毒)

7、VX (化学合成)

8、ダイオキシン(化学合成)

9、d-ツボクラリン(d-Tc、植物クラーレの毒)

10、ウミヘビ毒

11、アコニチン(トリカブトの毒)

12、アマニチン(テングダケなどのキノコ毒、

メスカリンなど)

13、サリン(化学合成)

14、コブラ毒

15、フィゾスチグミン(カラバル豆の毒)

16、ストリキニーネ(植物馬銭子の毒)

17、ヒ素(鉱物)

18、ニコチン(タバコに含む毒)

19、青酸カリウム(KCN)

20、ショウコウ(鉱物)

21、酢酸タリウム(鉱物)

このランクでぼくが謙虚になるべきは、ニコチンが青酸カリより強い毒性を少量で発揮するということだ。昔から「タバコ3本で人が殺せる」などと言われてきた。

ニコチン(nicotine)はアルカロイドの一種で、タバコの葉に含まれているのだが、それ自体では活性化しない。中枢神経・末梢神経にあるニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)に作用することで、その毒性をあらわしてくる。紙巻タバコをむしゃむしゃ食べると命取りになるというわけではない。けれども灰皿に水が入っていて、消したタバコがそこに溶けている溶液を幼児が口にするのは、危ない。

言い訳をする気はないが、ぼくがタバコをやめられないのは、幼児性口唇障害があるだろうことをべつにすると、ニコチンがアセチルコリンの分子構造に類似していて、そのためドーパミン神経系の報酬系を活性化するためだ。ニコチン受容体がダウンレギュレーション(受容体の数が減る)をおこすので、ついついタバコを補給するわけだ。これは、ま、言い訳か(笑)。

植物毒はベスト21ではトウゴマから採れるリシン、クラーレ、日本の殺人事件小説にはおなじみのトリカブト、毒性キノコなどがランク入りしているが、ほかにも夾竹桃の一種から得られるストロファンチン、桑の一種から得られるアンチアリンなど、そうとうにある。

ぼくが好きなワラビだって、実は毒草である。猛毒のプタキロサイドが含まれている。それでもワラビをおいしく食べられるのは「おばあちゃんの知恵」あるいは「採集部族の知恵」による。ワラビを、植物を燃やしてできた灰を水に溶かした灰汁(あく)に一晩ほどつけておくと、このアクヌキによって毒性がなくなってしまうのだ。

植物は大半がセルロースでできていて、そこにはミネラル(無機質)がたっぷり含まれている。これを燃やすと有機物のセルロースは二酸化炭素と水になって揮発するが、ミネラルは酸化物になって残る。これが灰である。

この灰にはカリウムの酸化物(K2O)やナトリウムの酸化物(NaO)が含まれていて、水に溶けると強い塩基の水酸化カリウムや水酸化ナトリウムになる。この灰汁の成分がワラビのプタキロサイドに反応して(塩基性の加水分解をおこして)、別の物質に変化させ、無毒になるわけだ。

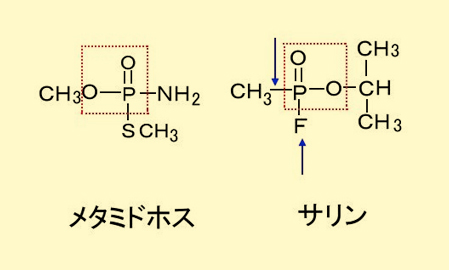

松本サリン事件や地下鉄サリン事件で世界を驚かせたオウム真理教が製造していたサリンは、以前から化学兵器の主流のひとつになっていた。1902年にすでに合成され、ナチスによって活用された。ナチスは敗戦までに7000トン以上のサリンを貯えていた。

サリン(sarin)は神経毒に固有の化学構造をもっている。VXガス、ソマンなども似た構造だ。いずれも人為的に化学合成できる。

サリン事件のことはよく知られているが、サリンがコリンエステラーゼという神経活動を円滑にしている酵素を阻害するものだということは、あまり知られていない。サリンもフグ毒もキノコ毒も神経をおかしくさせる神経毒なのだ。なぜ、これらは神経毒なのか。

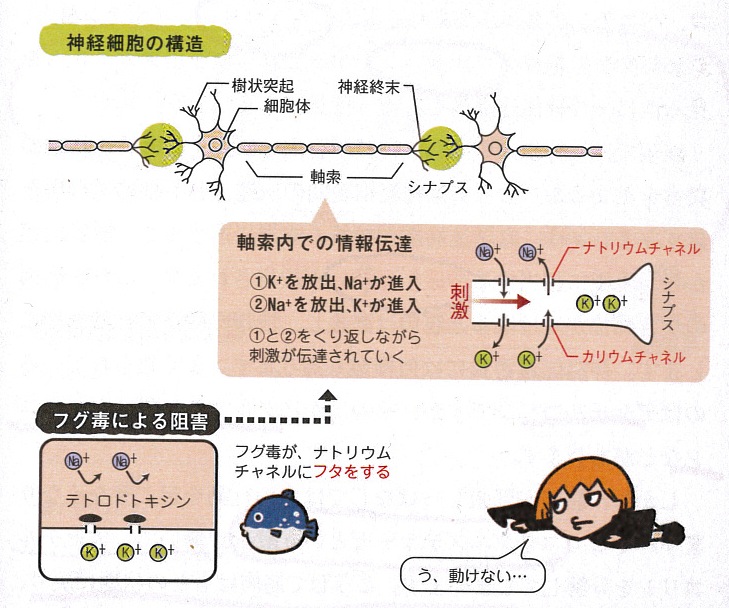

われわれの神経伝達はニューロン(神経細胞)が担っている。それが100億近く動いている。一個のニューロンは細胞体とそこからのびる軸索からできている。

軸索の先っぽは長いヒゲのような樹状突起がついていて、別のニューロンからのびる樹状突起とからみあい、そのあいだをシナプスが連結する。

1本ずつのニューロンと軸索を走る情報は電気信号によっているが、シナプスで相互の情報が交換解釈されるところは神経伝達物質(ニューロトランスミッター)による。これは分子構造をもった化学物質たちだ。アセチルコリンやグルタミン酸やセロトニンなど、多様な神経伝達物質がある。

電気信号による情報伝達が“電話的”だとすれば、このシナプスにおける情報伝達ははなはだ“手紙的”である。それによって「化学の言葉」が読みとかれるからである。フグ毒やキノコ毒やサリンは、この神経伝達物質の「化学の手紙」を読むはたらきを阻害するわけだ。

もう少し説明しておこう。

軸索の中にはカリウムイオンがたくさんあって、外側にはナトリウムイオンがある。両者は細胞膜(生体膜)を通して出入りする。その出入口がナトリウムチャネルとカリウムチャネルである。

フグ毒やサリンはこのナトリウムチャネルに蓋をしてしまう。そのため「化学の手紙」が届かず、読めず、筋肉やさまざまな活動に支障をきたす。蓋をすることで、酵素がはたらかなくなってしまうのだ。

健康状態では、酵素は次のようなはたらきをする。脳というもの、青信号や赤信号や注意信号などで動いている。アセチルコリンで書かれた「化学の言葉」の手紙を読み取って、脳が次の行動指令を命じたとしても、そのままでは筋肉が緊張したままになり、次の指令を受け取れない。そこでコリンエステラーデという酵素がはたらいて、アセチルコリンを分解するようになっている。

正常時にはこうして次の信号を次々に待つことができるのだが、サリンやフグ毒やキノコ毒が体内に入ってきてナトリウムチャネルに蓋をしてしまうと、コリンエステラーデの動きがめちゃくちゃになる。サリンでいえば、サリンはコリンエステラーデという酵素タンパク質を構成するアミノ酸セリンに特異に結合してしまうのだ。そのため筋肉が緊張しっぱなしになって、ついには命を落とすのだ。

ちなみにサリンによる神経阻害を回復させるには、アトロピンを使う。アトロピンはベラドンナ(貴婦人)という美しい花を咲かせる植物に含まれる毒物だ。青酸カリより強い毒がある。けれども意外なことに、この毒物アトロピンが毒物サリンを防備する。

アトロピンは傷ついた酵素コリンエステラーデを復活させたり、アセチルコリンを分解させるのではない。筋肉にある伝達物質のレセプターの経路をふさいでしまうのだ。まさに「毒をもって毒を制する」という方法である。このように毒性の研究は、どこかで意外な反転をおこすのだ。

歴史上、こうした毒物の秘密に凝った者たちは数多い。クレオパトラは真珠を酢に溶かした秘薬を飲み、マラカイト(孔雀石)を砕いたブルーアイシャドーをしていた。それでもヘビに自分の乳房を咬ませて死んだ。

ヘビ毒には、①神経毒、②血液循環毒、③筋肉壊死毒がある。コブラは①で、クセリヘビは③だ。ヘビ毒はタンパク質の一種だから、卵と同じで加熱すれば卵焼きのように変性して毒はなくなる。毒物研究所をつくったほどのクレオパトラもそこまでは知らなかったのか。

ローマ皇帝はワイン好きだった。そもそもヨーロッパの水はカルシウムやマグネシウム濃度の高い硬水だから、当時から水よりもワインを好んだだけだったろう。しかし当時の醸造法は未熟なために、かなり酸っぱいものだった。そこでワインを鉛の鍋に入れて温めた。するとワインに含まれる酒石酸が鉛と化合して酒石酸鉛となり甘味が加わって、ワインが飲みやすい。

けれどもそれは重金属中毒と隣り合わせのものになる。この話、皇帝ネロや皇帝カリギュラの異常行為は鉛毒によっていたという仮説にもとづいている。

東洋では、歴代の中国皇帝が不老不死を求めて仙薬を口にした。丹薬だ。生薬(しょうやく)が動植物を材料としたのに対して、丹薬は鉱物質を材料にする。主成分は水銀である。

水銀そのものは水俣病にあきらかなように、たいそうな毒物だ。当時もそれはうすうすわかっていた。そこで硫化水銀を採取して400度に加熱して水銀を得ると、それをさらに加熱して酸化水銀にした。この案配を微妙に調節して、体に有効な丹薬としていたのだった。前漢の鉱物仙人・葛洪(かっこう)がこうした“錬丹術”に没頭したことは、『遊学』(中公文庫)に詳しく紹介しておいた。

ちなみに水銀を活用した薬は現代にも生きている。赤チンことマーキュロクロームだ。殺菌能力がある。日本では水銀中毒の危険性が拭えないというので製造が中止されているけれど、海外からの輸入品が重宝されている。ぼくは白チンより赤チン派なのだ。

不老長寿は洋の東西を問わぬ人類の夢だけれど、そんなことはありえない。仮に五体満足が続いたとしても、細胞が死ぬ。ガン細胞のようにまわりの細胞を殺すものもいる。ふつう、細胞は15回程度の分裂力をもっているけれど、なかなかそれを超えられない。DNAの端っこにテロメアという部分があって、DNAが分裂再生されてもテロメアは再生されず、だんだん短くなっていくからだ。

マルコ・ポーロ(1401夜)の『東方見聞録』には、何度も毒物の話や暗殺集団の話が出てきていた。カスピ海の近くでは「殺しの谷」があり、“山の老人”が毒物の扱いを教えているとも報告している。

“山の老人”はおそらくはハッサン・イーサーのことで、そうだとしたらイスラム教スンニー派の確立者の一人になるが、そこで教授されていた薬物はハシシュのことだと思われる。

大麻の花の先端部からはマリファナがとれる。摂取すると幻覚症状が出る。樹脂を棒状にしたり板状にしたものがハシシュである。テトラヒドロカンナビノール(THC)を主成分とする麻薬だ。暗殺者のことを「アサシン」というのは、このハシシュに由来する。幻覚的な気分のまま暗殺までしでかすということなのだろう。

ゾロアスター教ではハオマ酒を儀式に使っていた。一説には麻黄(まおう)を混ぜた酒だろうといわれる。そうだとすると、麻黄の主成分はエフェドリンだから、うまく使えばぼくも常用している葛根湯(かっこんとう)と同じ薬効になり、風邪に効いたり発汗を促したり、咳を鎮めることになる。

しかし、このエフェドリンの構造を少し変えるとメタンフェタミンになる。メタンフェタミンはいまや最も有名な覚醒剤の成分になる。どんなに過重な活動をしても疲労感を感じなくなるらしい。転じて、どこかの男優がそうしていたようだが、セクシャルプレーを持続できるようにもなるらしい。

かつて戦前戦後の日本にはヒロポンが出まわっていた。これはメタンフェタミンを成分としていた。ヒロポンは坂口安吾(873夜)もいっとき常用していたし、多くの苛酷な労働に向かう勤労者も常用した。一説には特攻隊の若者たちにも与えられていたともいう。アメリカ軍ではベトナム戦争や湾岸戦争で兵士たちに類似のアンフェタミンを使用させたともいわれる。

薬と毒とはたしかに紛らわしい。けれども、紛らわしいから問題なのではない。それをあえて紛らわしい使用法として導き出し、それを売買や処置の手法にしてきた文明力にも、儲けの手口にも問題がある。

各国の政界からマフィアにいたるまで、歴代の為政者や富裕層は好んで薬と毒をコントロールしてきたともいえるはずなのだ。ぼくが好きなマンガ家の一人に吉田秋生がいるのだが、彼女の『BANANA FISH』全19巻はそのへんをとてもドライ・ウェットに描いていた。

かつては世界中で散布されていたDDTやBHCなどの殺虫剤が、人体に有害であることがわかって製造中止になったことはよく知られている。これらは有機塩素系化合物だった。そこで代わってパラチオンやメタミドフォスなどの有機リン酸化合物が用いられるようになった。

けれども2008年にこれが中国製の冷凍餃子に入っていたことがわかって、大騒ぎになった。中国政府は日本に入ってからの犯罪だと詰(なじ)ったが、その後、中国工場で混入されたことが判明した。日本ではとっくにメタミドフォスの直接使用は禁止されていて、その代わりこれに化学変化を加えたものがオルトランという商品名で売られている。

除草剤にもきわどいものがある。かつては24Dや245Tが使われていた。24Dはぼくの母も使っていた。

これらは雑草の成長ホルモンの類似体である。そんな成長ホルモンなどを土に注入したら雑草がもっと繁りそうだが、そうはならない。かえって雑草の成長バランスが壊れて枯れるのだ。

しかしこの24Dをアメリカ軍が「枯葉作戦」の名のもとにベトナムに撒き散らしたため、その後になって次々に苦しむ者たちが出てきた。調べてみるとダイオキシンが犯人であることが判明した。

ダイオキシンは一つの化学物質ではない。PCDD(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン)、PCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)、DL・PCB(ダイオキシン様ポリ塩化ビフェルニ)の総称だ。これらにあてはまる異性体419のうち、31に不完全燃焼などによって発現する強い毒性が認められた。

やがてゴミの焼却時にも自動車排気ガスにも、ダイオキシンが発生することがわかってきた。

毒になるものは薬にもなり、薬になりうるものは毒にもなりうる。薬と毒とは根本的にリバースエンジニアリングな関係にあるわけだ。

ニトログリセリンを珪藻土に吸着させればダイナマイトになって大量の殺傷をもたらすが、ごく少量をなめれば心筋梗塞をふせぐ。多くの風邪薬にはアセトアミノフェンが入っているが、その量は1錠に150ミリグラムだ。このアセトアミノフェンを体重60キロの者が一度に9グラムをとると中毒症状がおこり、30グラムとれば命が落ちる。

「自然界の5大毒」でも「致死量で見る毒性ランキング」でも、第1位にランクされたのはボツリヌス菌毒素だった。世界最悪の猛毒だ。これに冒されると、神経伝達物質アセチルコリンの放出がむちゃくちゃになる。ニコチンどころではない。

ところが、ところが、である。このボツリヌス菌から精製した「ボトックス」という薬品はシワ取りになる。これを患部に注射すると神経伝達をゆるやかに遮断して、表情筋を変えてくれるらしい。目尻の小ジワくらいなら、何も副作用なくとれるのだという。 最近ではボツリヌス毒素をさらにうまく活用して脳卒中のリハビリにも用いている。

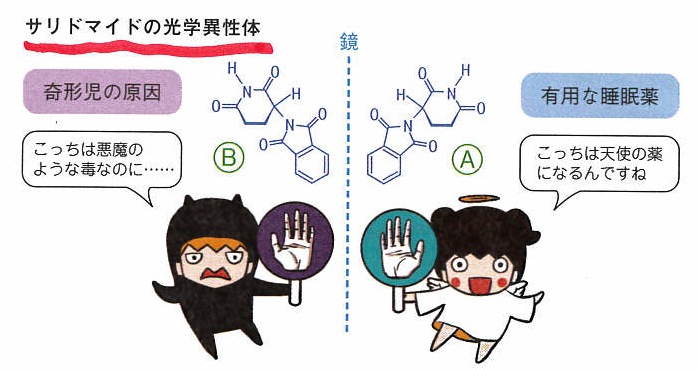

こうなると、何が毒で何が薬かはわからない。「天使の薬」は「悪魔の毒」になり、毒素の転用が決定的治療薬になる。「快適を約束するもの」は「不快を催すもの」になり、悪臭きわまりないものが、麝香(じゃこう)がそうであるように、馥郁(ふくいく)たる香料になる。

どうやら、自然を知る自然哲学や、人体を知るための病理哲学だけでは、われわれは重大な“価値の境い目”はわからないのかもしれない。そこにはそろそろ「化学の哲学」が必要になっている。

もうひとつ、言っておくべきことがある。薬も毒も最初は希少価値があるのだが、そのためこれらはつねに経済力のシャドーパワーとなってきたということだ。「化学の哲学」とともに、「薬と毒の経済学」の正体も暴かれるべきなのである。

⊕毒と薬のひみつ 毒も薬も使い方しだい、正しい知識で毒を制す!⊕

∃ 装丁・組版:クニメディア株式会社

∃ 発行者:新田光敏

∃ 発行所:ソフトバンククリエイティブ株式会社

∃ 印刷・製本:図書印刷株式会社

⊂ 2008年12月24日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第I部 毒と薬

∈∈ 第1章 毒とはなにか

∈∈ 第2章 薬とはなにか

∈ 第II部 毒

∈∈ 第3章 自然界の毒

∈∈ 第4章 人工の毒

∈∈ 第5章 毒のメカニズム

∈ 第III部 薬

∈∈ 第6章 天然の薬

∈∈ 第7章 合成された薬

∈ 第IV部 毒か薬か

∈∈ 第8章 薬になる毒

∈∈ 第9章 毒になる薬

∈∈ 第10章 歴史を動かす毒と薬

∈∈ 第11章 精神を動かす毒と薬

⊗ 著者略歴 ⊗

齋藤勝裕(さいとう かつひろ)

1945年5月3日生まれ。1974年 東北大学大学院理学研究科博士課程修了、現在は名古屋市立大学特任教授、愛知学院大学客員教授、金城学院大学客員教授、名古屋工業大学名誉教授などを兼務。理学博士。専門分野は有機化学、物理化学、光化学、超分子化学。おもな著書に『知っておきたいエネルギーの基礎知識』『知っておきたい太陽電池の基礎知識』『知っておきたい放射能の基礎知識』『マンガでわかる元素118』『周期表に強くなる! 』『マンガでわかる有機化学』『金属のふしぎ』『レアメタルのふしぎ』『知っておきたい有害物質の疑問100』『毒と薬のひみつ』(サイエンス・アイ新書)などがある。