ヴェネツィアの父と伯父とマルコ・ポーロ。

なぜにこの交易商人の3人だけが

13世紀の大モンゴル時代の

あの危険と交易と戦乱のユーラシアとアジアを越えて

二度にわたるフビライ・ハーンとの

親しい接触をなしとげられたのだろうか。

いまなおその謎はまったく解明されていない。

しかし『東方見聞録』の写本群が、

それまでのアジア中心世界を100年後に蘇らせ、

次の100年でヨーロッパ中心に変えたことだけは、

残念ながらはっきりしている。

ぼくはあえてマルコ・ポーロの肩をもって、

むしろ13世紀のアジア世界にずっと遊んでいたい。

わが愛するイタロ・カルヴィーノ(923夜)の『見えない都市』(河出書房新社)は、旅を了えた中年のマルコ・ポーロが大旅行の思い出を記しているのではなく、若いマルコがフビライ・ハーンの求めに応じて、いましがたの数年数カ月にわたって見聞してきたばかりの“ユーラシアン・アジアもどき”に点在していた都市を、ほやほやの口吻で次から次へと語っていくというスタイルになっている。

だから、この作品の舞台はフビライ・ハーン(クビライ・カーン)の大都(いまの北京)の宮廷の謁見の間で、マルコがフビライの前で親しく話しあっている最中であるという設定なのだ。いかにもカルヴィーノだ。

ところが、その話というのがまことにとんでもないもので、たとえば、これといった特徴がないのに記憶に残る都市ツォーラ、理想的な金属とガラスでできた都市フェードラ、波打つ高原に無数に集落をちりばめている都市エウトロピア、峨々たる峡谷の懸崖にあたかもクモの巣のように張り渡された都市オッタヴィア、竹馬のように雲の上に飛び出た都市エウドッシア、消滅を恐れるあまり同じ都市模型を地下につくった都市エウサピア‥‥といった55もの幻想都市が、まるでそのサワリだけを歌うカンツォーネのように語られるのだ。しかもこの都市の名前、みんな女性の名前になっている。

カルヴィーノがなぜこんなデタラメな見聞記をマルコ・ポーロに語らせたかというに(それがカルヴィーノのいつもの趣味とはいえ)、この天才作家は、「どんな想像力も都市か書物になるために結像を求めるものだ」と言いたかったからだ。それゆえ、そこにそういう物語がありさえすれば、英傑フビライ・ハーンその人ですらその世界の物語を聞いて、それで世界を征服したかと思える世界書物の点景になりうるわけなのだ。

なぜカルヴィーノが嘘八百の幻想都市の見聞を、わざわざマルコ・ポーロに語らせたかについては、それなりの歴史的な理由もある。

実は、マルコ・ポーロが24年に及んだ大旅行から帰って人々にその土産話を吹聴したときも、獄中で『東方見聞録』を口述してそれがヴェネツィアで刊行されたときも、世間はその大半をとんでもないホラ話として受け取り、互いに笑いあったものだった。

気の毒にもそのころのマルコは、仲間たちから「イル・ミリオーネ」と徒名されていた。これはイタリア語で「百万」という意味で、いつも百万もの嘘っぱちを言っているという徒名だった。植木等ではないが、百万男の嘘っぱちの無責任男、それがマルコ・ポーロに下された当時の容赦ない判定だったのである。

しかし、いったい誰がその物語を判定できるのか。それも世界物語を世界書物にしたという、その物語を判定しうるのか?

そこでカルヴィーノは、「ときに物語というものは、そのようにすべてが嘘八百になる。まして世界物語というものはね」と言ってみせたのだ。そして「だったらみなさん、私が語る見聞録はどんなふうに思うのかね」と書いてみせたのが、マルコに代わってのカルヴィーノ得意の20世紀社会の噂にしか生きられない読者への挑戦で、それが『見えない都市』というとんでもない作品になったわけだった。

この挑戦の意図をカルヴィーノに代わって弁論すれば、(1)そもそも「都市と書物とは同じものだった」、(2)「マルコ・ポーロの体験と想像こそ未来に向かって重なっている」ということだろう。付け加えれば、(3)「ヒストリーはストーリーでしか生まれない」である。

さて、実際の『東方見聞録』のほうは、当時のヨーロッパ人の誰もがなしえなかった13世紀のアジア(およびユーラシアの一部)を記した気宇壮大な旅行記である。読めばすぐわかるように、そうとうに驚くべきものだ。

内容はマルコが口述したから原題では「マルコ・ポーロの旅行記」となっているが、大旅行は“ポーロ一族の旅行”というべきもので、序章には、父ニコロとその弟の叔父マテオとがすでにシルクロード越えをしてフビライ・ハーンの宮廷にまで至った出来事のあらましが述べられている。

そのうえで、本文紀行の記述に入っていくのだが、その書きっぷりは、ときに地理的、ときに詳細、ときに印象のみ、ときに何かを引用したかのように、ときに冗長、どきに経済核心的、ときにイスラーム賛歌というふうに、刻々と続いている。

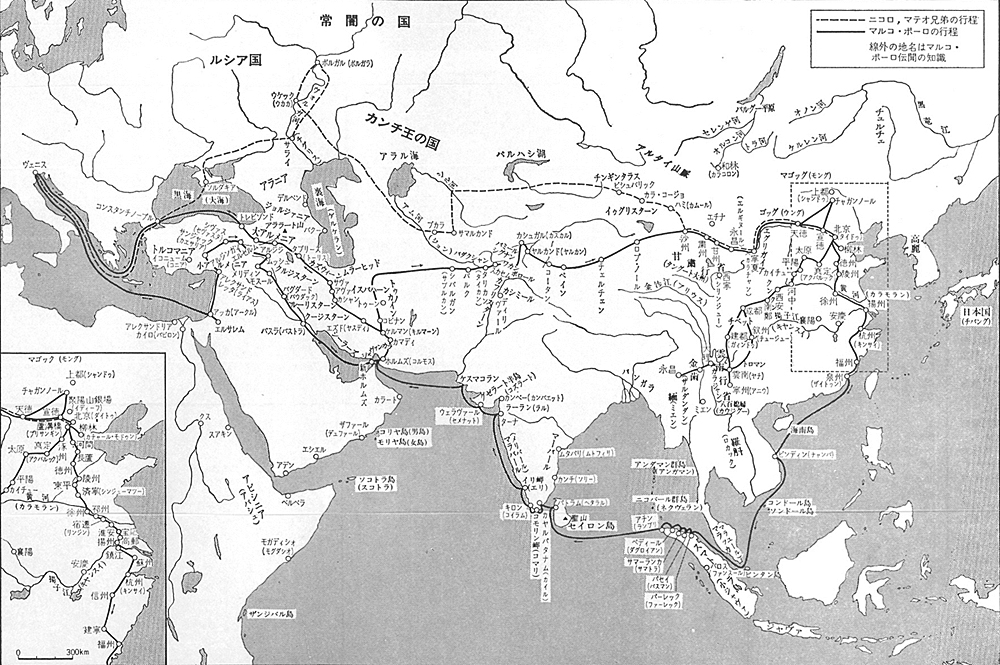

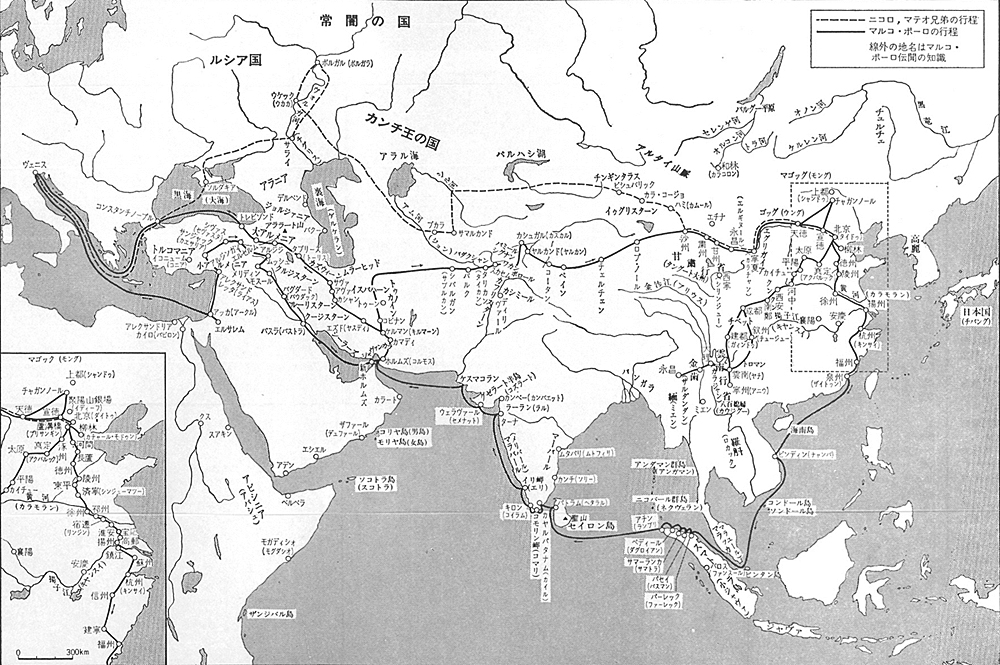

ポーロ一族の行程図

(クリックで拡大)

大旅行は、1度目がヴェネツィアの交易商人だったニコロ(ニッコロ・ポーロ)とマテオ(マッフェオ・ポーロ)の兄弟が、1253年にコンスタンティノープルに旅立ったところから始まる。

この1253年という年は、ちょうど第7回十字軍が敢行されていた時期で、ヴェネツィアが十字軍に武器と食糧を供給して富をきずきはじめていた時期になる。

13世紀のヴェネツィアがどういう海洋貿易型の都市国家だったかということは、世界経済史を語るうえでも、ライバルのジェノヴァとの比較をしておくうえでも、きわめて重要なことなのだが、いまはとりあえず、「フラテルナ」とよばれた家族商会が活躍し、「コンメンダ」あるいは「コッレンガツァ」というパートナー投資組合のような協業性が発達しつつあったということだけを、強調しておくことにする。

もうひとつ、ポーロ家にとって重要で、したがってヨーロッパとアジアの交流史としてもはなはだ重要なことは、二人が旅立ったこの年の1年後の1254年におこった。ニコロの子のマルコ・ポーロがヴェネツィアで生まれ、まもなく母が病没したことである。すなわちマルコは、父ニコロがコンスタンティノープルに出発したのちに生まれ、その父が待てど暮らせど帰ってこなかったということなのだ。

それというのも、ニコロとマテオはコンスタンティノープルで商売がうまくいったのか、そこで約6年間も滞在し、あげくにそのままモンゴル人の支配する土地へと向かっていったのだ。これが1260年前後のことで、その1260年前後が実は大モンゴル帝国の歴史にとっても結節点になっていることも、あれこれ説明したいのだが、それをするのはちょっとやそっとですまないので、のちの千夜千冊にまわすことにする。

ともかくもこうして、ニコロとマルコの父と子は、世界家族史上でもきわめて稀なことに、ユーラシアをまたいで“異様な隔離”を受けたわけである。一説には、ポーロ家はクリミア半島のソルダイアの海港に屋敷をもっていて、そこを拠点に動いていたともいう。

それでも異国に6年もいたのだから、きっとそろそろヴェネツィアに戻る気もあったのだろうが、そのとき運悪くコンスタンティノープル国境付近でイスラーム勢力とのあいだの争いがおこった。ベルケ・ハーンの黄金軍団とペルシアのイル・ハーンの宮廷を拠点とするフレグとのあいだの争いである(これが1260年前後の大モンゴル帝国の歴史にとっての結節点を示すひとつの事件なのだが、その説明は省略する)。そこで兄弟は、やむなく東へ、東へと動いていったようなのだ。

ヴェネツィアの交易商人にとっては、戦争は「儲けるか、避けるか」、その二つにひとつだった。当時の戦争といえば、コンスタンティノープルのビザンティン帝国とイスラーム諸国との、そして十字軍とムスリム勢力との戦争をいう。そこで、ポーロたちはこれを東に向って避けることにした。

しかし、その「東へ、東へ」がついにはポーロ一族の未曾有の大旅行のセレンディピティになったのである。そしてヴェネツィアに残されて育った少年マルコの夢を幼児のころより、東方の果てに募らせたのだ。

ニコロとマテオの東方旅行はむろん商売の旅である。当時の交易商人の多くは街道で塩や毛皮や奴隷を主要商品として交換することにしていたはずだが、ポーロ家は村落やイスラーム都市に入り込み、金や宝石や香辛料を交易するのが得意だったようだ。

そのほうが陸地を動きまわる商人にとって軽くて捌きやすかったからだろうが、ポーロ兄弟が金や宝石や香辛料を交易していたこととイスラーム経済と肌で接したことには、その後のヨーロッパ人がこの旅行記が語る“東方”の異国を訪れたくなるキラキラとした要素がはらんでいた。

かくてポーロ兄弟は東へ向ってベルケ・ハーンが支配するモンゴル帝国の一隅に入っていく。現在のアストラハンのあたりだ。領民たちが夏のあいだに放牧をさせていた。さらにヴォルガ川に近いキャラバン・サライに進むと、そこではモンゴル人の遊牧テントが点々といくつも見られた。ベルケ・ハーンは兄弟をもてなしたため、二人は仕入れた宝石を2倍以上で売ることができた。

1年後、兄弟は現在のウズベキスタンにあたる都のブハラに行っている。ブハラの市場では陶磁器・象牙・絨毯・絹・貴金属・香辛料があふれかえっていた。兄弟はここでなんと3年にわたって商売をする。まったくムスリムを恐れていない。

ブハラで知られる商人になっていた兄弟は、あるときベルケ・ハーンの族長の一人から「偉大なるフビライ・ハーンに会いにいかないか」と誘われた。フビライ・ハーンは1260年に大ハーンに選ばれていたのだが、すでにさしもの大モンゴル帝国もこのころは翳りが見えていて、大ハーンはフビライ一人になっていた。

その大ハーンがまだ“ラテン人”を一度も見ていないのでぜひとも会いたいと言っているという。聞けば聞くほど、フビライの国には富が唸っていそうだった。二人はよろこび勇んでアジアの果てに挑むことにした。

こうして1264年、ポーロ兄弟が中国は元のシャンドゥ(上都)の宮殿でフビライ・ハーンに謁見することになったのである。ヴェネツィア出発からざっと11年がたっていた。

ポーロ兄弟がはじめてフビライ・ハーンに謁見するところ。

一方、父には会ったこともなく、母もいないマルコのほうは、ヴェネツィアで活発な少年に育っていたようだ。

『東方見聞録』にもその他の史料にも、意図的なのかやむをえなくそうなったのかはわからないが、少年時代のマルコのことはほとんど書いていないので、その実情はまったく知られていない。

けれどもおそらくは、少年マルコは元気にカナル・グランデ(大運河)で船を漕ぎ、読み書きや計算の技能を身につけ、祝日にはギルドの行列に加わり、キリスト教会で祈りを捧げ、統治者ドージェ(総督)が赤い船で金の指輪を海に投げてヴェネツィアの栄光を誓っていた儀式に見とれていただろうことなどが、憶測できる。

上都に入ったニコロとマテオはフビライ・ハーンにかなり気にいられたようだ。ハンバリク(大都)の新しい宮殿にも招じ入られ、結局、2年の日々をおくる。

ようやくヴェネツィアに戻ることになったとき、フビライは二人に特別のパイザ(牌符)を与え、兄弟が立ち寄る先での安全と食糧を約束した。かなりの厚遇だ。パイザは通行証で、モンゴル独自のジャムチ(駅伝)のパスポートになる。二人が貰ったパイザは特別の金の牌符だったようで、フビライ・ハーンの紋章が刻まれていた。フビライはまた二人にローマ教皇宛の親書をあずけていた。

こうしてやっと二人の帰路が始まるのだが、これがまた山越え、谷越え、砂漠と嵐を越えてのこと、ゆうに3年を要した。二人は地中海近くの港町アッコンに着いたところで、教皇クレメンス4世が亡くなったことを知り、これでは親書も渡せないと判断して、そのままローマには行かずにヴェネツィアに戻ることにした。これが1269年のことである。マルコは早くも15歳になっていたことになる。

この1269年は日本の事情でいえば、その前年にフビライ・ハーンの使者が太宰府に来着して、国書を北条時宗に渡した年にあたる。時宗はこれを突き返し、それから5年後に文永の蒙古襲来が、その7年後に弘安の蒙古襲来がおこる、というふうになっていく。ということは、わがポーロ一族はそのちょうど十数年のあいだ、アジア・アフラジアを横断し、中国を縦断しつづけていたことになる。黄金のジパングは遠かったのだ。

フビライ・ハーンの臣下がポーロ兄弟に金の牌符を渡すところ。

シベリアで発見されたパイザ。

ところで、フビライ・ハーンはニコロとマテオにとんでもない要求もしていた。親書を渡したら、ついては教皇その人をハンバリク(大都)まで連れてこい、それがダメならキリスト教の聖職者たち100人を連れてこい、待っているぞよというのだ。そのほか、エルサレムで燃えつづけているランプの聖油もほしいと言った。

実はフビライの母がネストリウス派のキリスト教徒だった。フビライ自身は仏教徒でもあるのだが、イスラームのシャリーア・コンプライアンスが社会に適用されるのを許容するような、そういう宗教的寛容の持ち主だったので、ことのほか西洋キリスト教社会がどういうものかを、知りたがっていたらしい。

そういうフビライからの要求を無視するわけにはいかない。商人は約束を守ってこそ富に近づける。ところが教皇クレメンス4世は亡くなり、次の教皇もなかなか決まらない。

ニコロたちは近しいピアチェンツァのテオバルト様が教皇になってくれれば、ひょっとするとフビライ・ハーンの難題に何かいい手を思いついてくれるのではないかと予想したのだが、2年をすぎてもはっきりしないので、ついに意を決し、テオバルトその他の手紙などを携えて、ふたたび大都に向けて旅立つことにした。

1271年、かくしてニコロ・ポーロ、マテオ・ポーロ、そして17歳のマルコ・ポーロの3人がヴェネツィアを出航する。この年はフビライが「元朝」を宣言した年にあたる。いよいよマルコ・ポーロの世界物語の開幕だ。

まずは、アッコンからエルサレムに赴き、聖墳墓教会の聖油を手に入れることにした。次に、ふたたびアッコンに到着したところで、テオバルトがやっと教皇に選出され新たにグレゴリウス10世になったことが知らされた。幸先のいいスタートだった。そこで新教皇の親書をもらい、さらに修道士2人を付けてもらい、一行は胸ときめかせて、一路バグダードをめざした。

『東方見聞録』はここからがやっと第1章である。それまでは序章になっている。ちなみに教皇が同行させた修道士はこの段階でぶるぶる脅えて、帰ってしまったとある。都市国家の商人は宗教者よりずっと勇敢だったのである。

このあとポーロ一行が通ったルートはだいたいは前半が中東ルート、後半はシルクロードに近い。

ざっと紹介すると、最初はヴェネツィア出航に始まって、アドリア海と地中海をわたり、エルサレム→アッコン→小アルメニア→バグダードに入る。ここまでで、マルコはテュルコマニア(今のアルメニア)の絨毯に目を見張り、カフカス山脈の付近でキリスト教・ユダヤ教・イスラーム・仏教などが混在しているのを感じて、びっくりしている。フビライの宗教的寛容がこんなところまで及んでいるのに驚いているのだ。

ついで、進路を南にとってクルディスタンからアララト山あたりを過ぎる。ここはノアの洪水伝説があったところで、マルコもそのことに触れているのだが、「方舟を探しには行かなかった」などと訳知りに語っている。「黒い油」の噂もこのへんで聞いた。バクーの油井のことであろう。

ここからいまのイラクのモスルをへてバグダード(バウダック)に入った。マルコはここをローマと較べ、その最大にして最美な宮殿都市に感嘆し、学芸・技術から絨毯・宝石にいたる繁栄に感心している。

バグダードからは古代ペルシアの領域をななめに下って、バスラ→サヴァ→ケルマン→ホルムズと来て、これでペルシア湾の付け根の港に着く。ケルマンはイル・ハーンの国である。ホルムズには鉄の釘を一本も使っていないダウ船というアラブの船が停泊していた。

ポーロ兄弟が教皇に選ばれたばかりのグレゴリウス10世から

フビライ・ハーンあての親書を受け取るところ。

ポーロ兄弟が教皇グレゴリウス10世からたくされた聖書を

フビライ・ハーンに渡すところ。

ホルムズから今のアフガニスタンを通り抜け、いよいよ西域シルクロードに向かう。途中、パミール高原のあたりでマルコは病気にかかり、ぐずぐずと1年近くを静養している。「谷で病気になったら山に入って治すのだ」という、その地の習慣に従ったらしい。マルコは元気になって、この土地の女が世界で一番美しいと言えるほどになった。

西域シルクロードの旅は、ヒンドゥークシュ山脈からカシミールへ、途中にサマルカンドを遠望しつつカシュガル→ホータン→ロプノールからゴビ砂漠に挑むという未曾有のコースである。

ホータンに着いたのが1274年、そこで翡翠が完売できたと言っている。この年はリヨンの公会議で教皇選出の基準が決まり、トマス・アクィナスが没している。ロプは「動く砂漠」の都として(また「沈んだ楼蘭」の都として)著名だが、マルコの一行はこれから渡るゴビ砂漠を前に、ここで気持ちを整えるかのようにしばらく休息をしている。

ついでは不毛の荒地に向かっての騎行一カ月、ようやくゴビを渡りきったところで、ヴェネツィアを発ってすでに3年が過ぎていた。それでもそこにフビライ・ハーンの命令によって護衛と迎えの兵士が待ちかまえ、一行を丁重に扱ってくれたことに感動して、一行の意気は倍加する。国境の兵士が宮廷にマルコ一行が砂漠をわたっていることを知らせておいたらしいのだ。

かくて1275年3月、ニコロ、マテオ、マルコはフビライの上都の宮殿に初の“ラテン人”として入った。

当時のモンゴル帝国は、4つのハン国になっている。ロシア地方のキプチャク・ハン国、ペルシア地域のイル・ハン国、中央アジアのチャガタイ・ハン国、そして東方のフビライ・ハーンによる元である。元は正式には大元国(大元大モンゴル・ウルス)という。

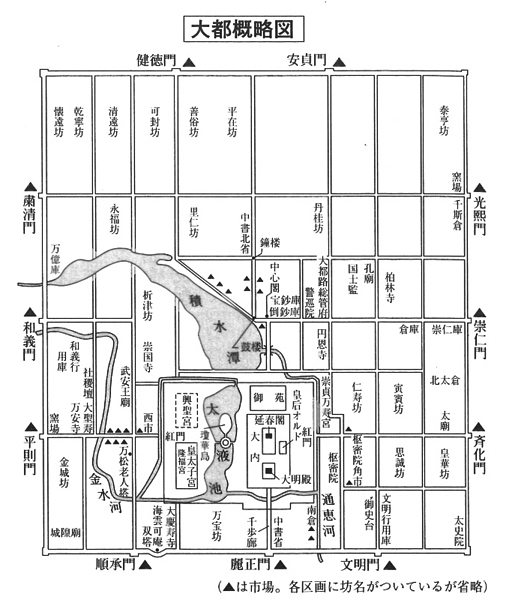

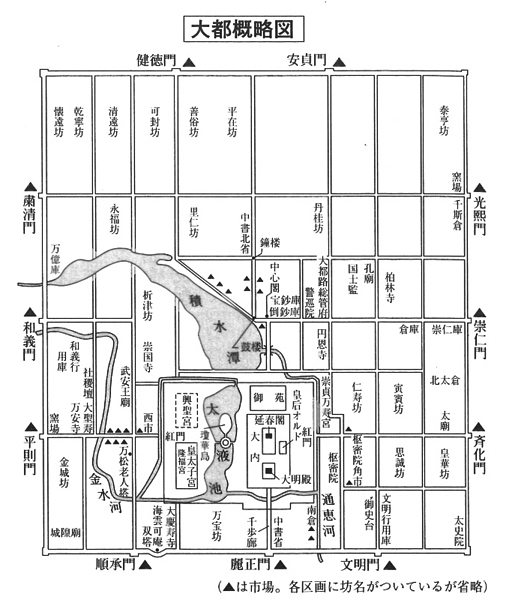

これらの4国でフビライ(忽必烈)が唯一の大ハーンで、そのフビライの領土といったら東は朝鮮半島、北はバイカル湖、西はチベット、南はビルマに及んでいた。宮都は以前の金の都であった中都から大都(トルコ語読みでハンバリク)に移し、ちょうど大建設の真っ最中である。国字としてのパスパ文字も開発されていた。

中国史上、新たに国都をつくるのはほとんど非漢民族の王朝であるが、めったに一から造都するのではなく、以前の都市の改造改築にとどまっていた。それがフビライでは、冬の都である大都を古代の理想にもとづいて造営しつつあった。郭守敬らの設計だった。それに夏の都の上都(シャンドゥ)を加え、これを3本の幹線と1本のバイパスで結んだ。

上都は広大な庭園に包まれていて、宮殿は巨大なゲル(テント)でできていた。詳しくは陳高華の『元の大都』(中公新書)や杉山正明の『クビライの挑戦』(講談社学術文庫)などを読まれたい。

フビライ時代の大都概略図。

主要な建築群は始めからプランニングされて造られた計画都市。

現在の北京はこの都の後身。 (クリックで拡大)

マルコたちが上都に迎えられたとき、フビライは60歳になっていた。巨大なゲルのまわりには300羽のハヤブサと数えきれない猟犬が飼われていた。12月になると冬の大都に宰相の座が移った。

『東方見聞録』には、宮殿がおびただしい彫刻や絵画で飾られ、皇后や私妾たちの部屋が用意されていて、4人の皇后にそれぞれ1万人ほどの召使と300人の侍女がいたなどと書かれている。

マルコは、大都の人の多さ、町並みの豪勢、金銀職人から仕立て屋や陶磁器職人たちの多さにも目をまるくしている。ヨーロッパ人が初めて見た大モンゴル帝国の元の中枢部であった。

しかし、ポーロ一族はこの異郷の首脳たちにすこぶる好意をもたれたようだ。若いマルコはたちまちこの国の習慣と言葉を習熟したらしく、すぐにフビライのお気にいりになっている。

そこでフビライはマルコに領内の情報収集活動をさせることにした。むろんこのお達しは受けざるをえない。よく「マルコ・ポーロはスパイに仕立てられた」という説明があるのだが、『東方見聞録』を読むかぎりはスパイというより、一種の情報文化人類学的な調査活動だったように思われる。

マルコが北方中国に出掛けた折りは、その土地で死者が火葬されないうちは、家族や親戚の者たちが遺体の前にテーブルを置き、食べ物や飲み物を山のように積んでときに6カ月ものあいだこれを見守り、腐敗をふせぐために棺には樟脳や香辛料をたっぷり入れているといった報告をしている。宿曜占星術がどのように使われているかという報告もある。

1280年前後には中国の南方や、さらにはチャンパ(ヴェトナム)やビルマ地方に調査に行っている。

とくに天上の都市キンサイ(杭州)についてのマルコの驚嘆は、いささか紋切り型ではあるけれど、大いに賛辞を惜しまないものになっている。水都ヴェネツィアと比較しても美しく、いやそれ以上に周囲が160キロもあって石橋が1万を越えているにもかかわらず、その下を大きな船が行き交っていること、職人が1万2000戸の家に住んでいて、一戸あたりに少なくとも12人が働いていること、すべての道路が石畳になっていて下水溝が完備していること、共同浴場が3000カ所にあって住民が月に3回は沐浴していることなど、あれこれ書いている。

マルコは1285年にはザイトゥン港からジャンク船に乗りこんで、ジャワからスマトラのバスマ王国に入った。そこで一角獣(ユニコーン)を見たというのだが、これはどうやらアジア・サイだったと考えられている。またスマトラからはさらに船で時をかけて大きな島に行ったとなっているのは、おそらくセイロン(スリランカ)だろうと想定されている。ここでは巨大な神像や、島の王族たちが持っていたこぶしほどもあるルビーを見聞している。

フビライからの御用命だったとはいえ、マルコはさらにインドにまで渡って平気の平座なのである。なんという世界病であることか。

こうしてマルコたちは17年間をフビライのもとで仕え、情報活動や交易活動をするにいたったのだ。

さすがにそろそろヴェネツィアに帰りたくなっていたが、いっこうにフビライは許可しなかった。しかしもしもフビライが急に亡くなってその恩寵が切れれば、マルコたちを妬む連中からたちまち殺されるかもしれないことも予想できた。そういう時代だ。

なんとか帰還のきっかけをつかもうとしていたところへ、フビライの従兄弟の息子で、イル・ハン国を治めていたアルグンの妻のボルガナが病没し、そのあとをフビライに頼んでくるという知らせが入った。フビライはそれなら自分の王女の17歳のコカチン姫をアルグンに嫁がせようと決めるのだが、その道中があまりに危険なので、そこでマルコたちにその助っ人を頼むことにした。

そのままヴェネツィアへの帰還を許したのではなく、また大都に戻ってくることを約束させ、金のパイザ(牌符)を与え、おそらく2年はかかるだろう旅程にふさわしい船団も用意して、コカチン姫と3人を送り出したのである。

この計画はマルコたちが画策して下準備をしたことでもあったので、一行は意気揚々、4本マストの13隻の船とともにザイトゥン港を出た。船員も250人がいた。2カ月にわたって南シナ海を航海し、ヴェトナム、ジャワを越え、さらにアンダマン諸島を北西に進み、ベンガル湾を横切ってスリランカを経ると、今度はインド沿岸をまわってインド洋を航行してホルムズに到着した。やはり2年がかかった。

ほんとうだかどうかはわからないが、すでに船員のほとんどが嵐や事故や病気や海賊襲来で死んでいた。それでもマルコたちと姫とはイル・ハン国に向かえたのだが、そこではすでにアルグン王が亡くなっていたことを知らされる。

あまりに多くの予定が狂ってきたため、一行がさてこの先をどうしたものかととまどっているところへ、フビライ・ハーンの死が伝わってきた。79歳である。ここでマルコたちはふっ切れる。ついにヴェネツィアへの帰途につくことになる。

数カ月の旅ののち、ヴェネツィアには24年ぶりに戻った。1295年だった。マルコ・ポーロは39歳になっていた。

嵐や海賊に襲われ難航する。

(フランス語版『東方見聞録』挿絵)

その後のマルコのことは、またまたよくわからない。しかし1298年のこと、ジェノヴァとヴェネツィアが地中海の交易路をめぐって激越な交戦に入ることになったとき、マルコがヴェネツィアのガレー船を指揮したことでジェノヴァ軍に捕縛され、投獄されたのである。

このジェノヴァの獄中に、ピサのルスティケッロという男が同房していた。ルスティケッロ(イタリア語読みならルスカティーノ)の正体はまだ歴史学が十分に証してはいないのだが、どうもアーサー王伝説の簡略版の『メリアドゥス』の著者だったようで、マルコはこの男にポーロ家の大旅行の物語を語り始めることにしたのだった。

いったいどのくらいの月日の獄中語りがあったのはわかっていないけれど、こうしてマルコとルスティケッロによって『東方見聞録』が“共同執筆”されたことになる。

バーバラ・ヴェーアの推理では、マルコ・ポーロがヴェネティア方言あるいはフランコ・ヴェネティアンで下書きをしたテキストを、ルスティケッロがフランス語ないしはフランコ・イタリアンの騎士道物語ふうに仕立てていったのではないかということになっている。

いや、マルコは口述だけだったという説もあるし、もっと根本的な疑問を提出している研究者たちもいる。それは意外にも「マルコ・ポーロは中国に行っていなかった」というものだ。元朝の側の記録に、まったくマルコたちの記録が残っていないというのが最大の理由だ。ハーバート・フランクは「それにしても、どうもいまだ結論が出ない」と告白し、中国学者のフランシス・ウッドはマルコ・ポーロのモンゴル情報と中国情報は別の情報源のものからにちがいないと断言した。

ぼくには、そのあたりのことはさっぱり見当がつかないが、獄中から釈放されたマルコがその後、『東方見聞録』を公開したところ、そこへ「嘘八百だろう」という噂が巻きおこったというのは、ほんとうのようだ。

それでもマルコはひるまず交易商人を続け、ドナータ・バドエールという裕福な女性と結婚して3人の娘をもうけると、1324年で70歳で亡くなった。臨終のとき、友人たちが「あの本の内容は事実ではないと白状したほうがいい」と進言したのだが、マルコは次のように答えたとも伝わっている、「私はこの目で見たことの半分も語っていないんだよ」。

そう、この言葉こそがイタロ・カルヴィーノをして『見えない都市』を書かせたのである。

カタルーニャ地図

『見聞録』から強い影響を受けた、現存する最古の地図。

1380年頃

はたして『東方見聞録』がどこまでホンモノの旅行記であるのか、まだまだ結論は出ていない。ぼくも念のためフランシス・ウッドの話題本『マルコ・ポーロは本当に中国に行ったのか』(草思社)を読んでみたけれど、その否定性にも、あまり説得力を感じなかった。

むしろ中世史研究者のジョン・ラーナーの『マルコ・ポーロと世界の発見』(法政大学出版局)の精緻な検討が、マルコ・ポーロ以前と以降のアジア旅行に関する比較をして、しょせん当時の旅行記というものを歴史の証言かどうかに目くじらをたてて議論することに限界があるのではないかという見解を披露していることに、好感がもてた。

どうやら多くの研究者たちは、イタロ・カルヴィーノが退(しりぞ)けた「世界書物への反発」に終始していると言わざるをえないのだ。

ともかくも、ぼくはニコロ・ポーロ、マテオ・ポーロ、およびマルコ・ポーロの2度にわたる旅程のルート、および帰還のルートをおおむね信用することにした。途中、いささか曖昧な記述があったり、誰かからの見聞をまぜこんでいたとしても、目をつぶる。いや、あのような世界旅行の物語を編集しえたことこそが、そのまま快挙なのである。

なにしろ話は13世紀の世界旅行であって、こんな「世界」をヨーロッパ人はまったく知らなかったのだ。エンリケ航海王子の兄弟やクリストファー・コロンブスたちが、フラ・マロウやトスカネリの地図と『東方見聞録』に夢中になって、当時は漠然と「インド」とよばれていたアジアという「世界」に150年以上もたって探検に出掛けたのは、まさに『東方見聞録』が「ヨーロッパが来たるべき世界が最もほしくなった世界」をみごとに叙述し、いっさいの想像力をかきたてていたという正真正銘の証しなのである。

それは黄金のジパングの記述がでたらめであっても、やはり世界にジパングの夢をもたらしたことに変わりないことと同断だ。

そして、それよりなにより、このあとの千夜千冊でもあきらかにしていくつもりだが、13・14世紀における世界の経済社会文化はその大半をイスラームが仕切り、先頭を切っていたにもかかわらず、それをフェルナン・ブローデル(1363夜)とエマニュエル・ウォーラスティーン(1364夜)の研究以降は、世界経済システムは15世紀に確立し、それが資本主義の大いなる原型となり、そのまま世界経済はその世界システムにもとづいて肥大していったというふうに解釈してきたこと、そのことをこの『東方見聞録』が逆襲しうることのほうに、ぼくは加担したいのだ。

世界の経済社会が15世紀や16世紀ではなくて、マルコ・ポーロが訪れた国々の13世紀にすでに確立されていたということ、このことこそは、何がどうであれ、できるだけ早くに納得されなければならないことなのだ。

フラ・ムール、中国詳細図

1459年にヴェネツィア人地図制作者によって作られた中国の地図。

『東方見聞録』にあるモンゴル帝国の描写にもとづいている。

【参考情報】

(1)今夜とりあげたのは平凡社ライブラリーの『東方見聞録』だが、これはもともとは東洋文庫で1970年に初版が出ていたもので、両者はまったく訂正も加筆もされていない。平凡社ライブラリーになって、新たな解説すら付いていないのは平凡社にしては手抜きである。

というよりも、もともと愛宕松男の訳業が、たとえば同じ東洋文庫の『アラビアン・ナイト』(1400夜)をめぐっての前嶋信次のすばらしい自己検証にくらべて、あまりにも質素すぎたのである。これはマルコ・ポーロのファンの一人として、今後の改善や充実を望みたい。

(2)とはいえ、『東方見聞録』については日本の研究者たちは全般にみんな腰が引けてきた。たとえば岩村忍の『マルコ・ポーロ』(岩波新書)は、ぼくなども最初に読んだマルコ・ポーロ入門書であって、きっと誰もがそのように読んだだろうと思えるのだが、この一冊をあとに日本では陳舜臣の『小説マルコ・ポーロ』(文春文庫)をのぞいて、ほとんど“マルコ・ポーロもの”が出ていないのだ。これはどうしたことだろう。たとえばオリエンタリズムの詳細を日本で初めて解読してみせた名著『幻想の東洋』(青土社・ちくま学芸文庫)の彌永信美ほどの人が、いつかマルコ・ポーロにとりくんでほしいものなのだ。

ちなみに翻訳ものもめっぽう少なくて、ジョン・ラーナーやフランシス・ウッドのもののほか、ヘンリー・ハート『ヴェネツィアの冒険家 マルコ・ポーロ伝』(新評論)があるばかり。ごくごくやさしい入門書には、マイケル・ヤマシタ他の『再見マルコ・ポーロ「東方見聞録」』(日経ナショナルジオグラフッィク社)、ニック・マカーティの『マルコ・ポーロ』(BL出版)がある程度だろうか。

(3) イタロ・カルヴィーノの『見えない都市』(河出書房新社)は、ほかに池澤夏樹の「個人編集・世界文学全集」(河出書房新社)に、キシュの『庭、灰』とともにやはり米川良夫訳が入っている。

なおフビライ・ハーンの元や大都については、直接には上記にも示したように陳高華の『元の大都』(中公新書)や杉山正明の『クビライの挑戦』(講談社学術文庫)が参考になるが、これはモンゴル大帝国史を俯瞰するなかで読んだほうがいいので、いずれそちらの読書案内をしたいと思う。とりあえずは杉山正明の『モンゴル帝国の興亡』上下(講談社現代新書)などを参考にするといいだろう。

(4) ところで、13世紀のマルコ・ポーロ以前の“ラテン人”で、ユーラシアを渡ってアジアに到達した者がいなかったのかというと、そうでもない。実は13世紀以前のヨーロッパには「プレスター・ジョン」の噂が吹き荒れていて、これが“タルタル王”だともくされ、大モンゴル一族とその強大な王たちの情報をなんとか入手しようというもくろみが、何度が試みられていた。

そこでベネディクト会の修道士マシュー・パリスはタルタル族(タタール)についての『大年代記』を著わし、ドミニコ会の修道士ロンジュモー・アンドレはアルメニアのタブリーズまで行って、そこからペルシア語の書状を中央アジアのカラコルムにいたチンギス・ハーンのもとに届けようとしたりした。フランチェスコ会の修道士ジョヴァンニ・カルピネはスラブの方へ赴いてヴォルガ河畔のバトゥ・カーンの黄金軍団駐屯地にまで行っている。

もう一人、フランチェスコ会の修道士のギョーム・ド・ルブルークもバトゥ・カーンの黄金軍団を訪ね、「プレスター・ジョン」の正体を見きわめ、“サラセン人”や“タタール人”の猛威の実情を報告もした。

とういうわけで、それなりに「東方」に向った者たちはいるにはいたのだが、これらはとうていニコロ・マテオ・マルコのポーロ一族の大旅行には及ぶべくもなく、とくに東アジアと東南アジアを同時に見聞したとなると、これはやっぱり空前の勇敢というべきなのである。