父の先見

みすず書房 1968

Hamilton A. R. Gibb

The Civilization of Islam 1949~1965

[訳]加賀谷寛・内記良一・中岡三益・林武

前夜に『イスラム経済』を案内したところ、ずいぶん反響があった。「千夜千冊」でイスラム系をとりあげたのが久々だったからだろう。そのなかに、経済論だけでなく、やはりイスラムのあれこれ全体を眺望できるもの、その教義や歴史や松岡さんの問題意識も書いてほしいという声が少なからずあった(そういえばイシス編集学校「離」の方師の相京範昭は、ぼくに会うと五回に一度は「そろそろイスラムを」というのが口癖だった)。

実は前夜につづいて櫻井秀子の『イスラーム金融:贈与と交換、その共存のシステムを解く』(新評論)を予定していて、少し書いていたのだが、ふーんそうか、やっぱりそういう要請が多いかと踏みとどまり、今夜はあえてイスラーム全般的な本をあいだに挟むことにした。

でも、何をとりあげるか。いったんは佐藤次高・鈴木董・坂本勉の編集著作による『新書イスラームの世界史』全3冊(講談社現代新書)がいいかな、ジョン・エスポジトが編集構成したオックスフォード版の定番『イスラームの歴史』全3巻(共同通信社)がいいか、それとも後藤明の『イスラーム世界の歴史』(放送大学出版局)や『イスラーム歴史物語』(講談社)がいいかなと思ったが、もうちょっと名にし負う原型っぽいものがいいだろうと、本書にした。

しかし、このハミルトン・ギブの『イスラーム文明史』は夙に名著として知られてきたものではあるけれど、膨大なギブの著作から7篇の論文を集めたものにすぎず、また、今日のイスラーム学習の多様性や掘り込み度からすると、いささか古い。

そこで掟破りではあるのだが、ギブのもうひとつの古典的名著『イスラム:誕生から現代まで』(日本オリエント学会監修・東京新聞出版局=以前は紀伊国屋書店から刊行されていた)をここに併せ、かつそこに、さきほどのオックスフォード版のエスポジトの3冊、佐藤・鈴木・坂本の本、後藤の本を加え、さらに後藤明と山内昌之が新鋭執筆陣を配した『イスラームとは何か』(新書館)や、前夜にとりあげた加藤博の『文明としてのイスラム』や『イスラム世界論』(いずれも東京大学出版会)、塩尻和子・青柳かおるの『イスラーム』(日本文芸社)や板垣雄三・山岸智子・飯塚正人『イスラーム世界がよくわかる』(亜紀書房)などを混ぜ合わせ、「千夜千冊」ふうの”イスラームちゃんぽん歴史思想ガイド”にすることにした。

わざわざ書名をあげさせてもらった著者の諸氏諸兄には申し訳ないが、あしからず。

なお次夜は、年末年始となるので確たることは約束できないが、ヴィジュアリティとタイポグラフィにすこぶる富んだ『クルアーン』(コーラン)を、念押しで案内することにしたい。で、もうひとつ、今夜は「イスラム」ではなくて「イスラーム」と表記する。それにしても、年の瀬がイスラーム漬けになるとは思わなかったなあ。

最初にハミルトン・ギブについて一言。ギブは1895年にエジプトのアレクサンドリアに生まれた。すでに1971年に亡くなっている。

エディバラ大学でセム語学科を出て、ロンドン大学東洋学部でアラビア語をマスターしたのち、1935年に大部の『イスラーム大百科事典』の編集責任を担い、それがきっかけでアーノルド・トインビー(705夜)とともにイギリスが生んだ偉大な歴史家として一躍知られるようになった。その後はオックスフォード、ハーバードなどで教鞭をとり、総計180点にのぼる著書・論考と230点以上の書評をのこした。

その学問的姿勢は「東洋学と社会科学の結婚をはたした」と言われるように、きわめて厳密である。当時にありがちなオリエンタリズムにも陥っていない。本書においても、イスラームがユダヤ教やキリスト教と同様に、中東の古い社会文化風土にもとづいて発生発展したもので、それを近代以降のキリスト教的な合理性や歴史観で語ろうとすることの誤謬を手厳しく戒めている。

いま、中東には3~5億人の人口がいる。世界のムスリム人口が不確定ながら13億~16億人と言われていることからすると、比率は3分の1程度であるが、中東はなんといってもイスラーム圏の中核なのである。

もともと中東は夏にはほとんど雨が降らない乾燥地帯でありながら、8000年以前から小麦の栽培やヒツジやヤギの飼養をしていて、メソポタミア文明をはじめ先駆的な集落都市を生み出し、あまつさえ早くに「商品作物」の生産と交易に長けてきた。

いろいろな意味で中東は、「個人の資格で他者と契約する」という自立心豊かな社会を早々に確立していたのだ。アルプス以北のヨーロッパでこんな社会が実現するのはやっと19世紀になってからのこと、中東はヨーロッパ近代を5000年近く先取りしていたのだった。

ギブは一貫して、イスラームがこうした中東の社会文化風土そのものから生まれたことを重視した。そこにはアラブ人とアラビア語を中心に、イラン人・シリア人・エジプト人・ベルベル人・トルコ人・スラブ人・アルメニア人・インド人が加わり、さらには遠いモンゴル人や中国人やアフリカ人をも引き込む大文明圏が形成されていた。ギブはそのようなイスラームをヨーロッパの視点で読み解くことを、ずっと嫌っていた研究者であった。

以下、ギブその人の見解をいちいち紹介しないけれど、下敷きにはその歴史観を使わせてもらった。

では、イスラームとはどういうものか、イスラーム文明とは何なのか、イスラーム史はどんな流れをもったのかということだが、一夜や二夜ではとうていその全貌にはふれられないので(ぼくの任ではないし)、ごくごく基本的なところから入りたい。

まずは、ユダヤ教・キリスト教・イスラームの3つの宗教は、同じ唯一神を確信しつづけている「一神教独特の中東的社会文化風土」に発しているのだということ、このことをあらためて肝に銘じたい。これらはすべて「セム系の宗教」なのである。アラビア語もセム語族に属する。

セム系民族が確信した「神の唯一性」のことを、アラビア語では「タウヒード」という。タウヒードはイスラームの世界観そのものになっている。もっとも、しばしば誤解されているようなので念のために言っておくが、イスラームが奉じる「アッラー」はそういう名の神がいるのではなく、アラビア語の定冠詞「アル」(al)に神を意味する「イラーフ」がくっついたもので、アラビア語的には「ザ・ゴッド」という意味しかあらわさない。

したがって、アッラーはイスラームの神であるとともに、ユダヤ教における「約束の民イスラエルの神」であり、キリスト教にとっての「父と子と聖霊の三位一体の神」でもあるわけだ。ここまでは、ユダヤ教・キリスト教・イスラームの世界三大宗教は一神教としてぴったり重なっている。

それゆえ『クルアーン』(コーラン)に登場する預言者25人も、アダム、ノア、アブラハム、ロト、イサク、ヤコブ、ヨブ、モーセ、ダヴィデ、ソロモン、ヨハネなど、旧約聖書と重なるところがそうとうに多い。24番目の預言者がイエスで、25番目がムハンマド(マホメット)になる。

イスラームでは神からの啓示を受けた啓典も、『クルアーン』だけではなく、モーセ五書(創世記・出エジプト記・レビ記・民数記・申命記)、ダヴィデの詩篇、イエスの福音書(マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ)を認めている。

ただしイスラームは、アダムが創始してアブラハムが確立した純度の高い一神教に立ち戻るべきだという意志が強く(これをしばしば「アブラハムの宗教」というのだが)、その点でユダヤ教やキリスト教の誤りをたえずただそうとする。

つまりイスラームは「最後の一神教」であって、ムハンマドは「預言者の封印者」なのである。

ムハンマド(マホメット)は預言者であって、神の使徒だった。その言動と思想は啓典『クルアーン』と言行録『ハディース』にまとまっている。この二つがイスラム法「シャリーア」の第一法源、第二法源になり、ムスリムのすべての生活と倫理を規定する。

『クルアーン』はそのもとの原意は「声に出して読まれるもの」(朗誦されるべきもの)で、ザシゥ体というすばらしい押韻散文詩の様式をとっていて、そのアラビア語の文体スタイルそのものが奇蹟だと称えられてきた。

『ハディース』のほうはその唯一無比の第一法源『クルアーン』を補完するもので、『クルアーン』に詳しく述べられていない規定は『ハディース』で知れるようになっている。たとえば『クルアーン』には礼拝せよとあるが、その具体的な方法は明示されていない。そこで『ハディース』を参照すると、ムハンマドの礼拝方法がわかるようになっている。

それほどのムハンマドではあるが、ムハンマドは神ではないし、神格化されることもない。最高最大の崇拝と敬愛を受けてはいるものの、あくまで人間なのである。さらにイスラームは偶像表現や偶像崇拝を厳しく禁止しているので、ムハンマドはかつてのペルシア・ミニアチュール以外ではほとんどフイギュア化されることがない。フィギュア化ができないということは、揶揄されることが大嫌いだということなのだ。気をつけたい。

では、ムハンマドの生涯のアウトラインについて書いておく。そこからでないと、話が始まらない。

ムハンマドは570年前後に、クライシュ族のハーシム家に生まれた。聖徳太子が574年生まれとされているから、もし太子が実在の人物なら、ほぼ同世代だ。ハシームは名門ではあったが、没落しかかっていた。父親アブドゥツラーは生前6カ月前に亡くなり、母親アーミナもムハンマドが6歳のときに亡くなった。ムハンマドは孤児なのだ。そこで祖父のもとで育てられ、祖父の死後は叔父のアブ・ターリブに引き取られた。

物思いにふけりがちの内気な性格で、「アル・アミーン」(誠実な子)と呼ばれていた。けれどもアブ・ターリブの家は貧しく、子供たちにほとんど教育の機会が与えられなかった。そのためムハンマドはほとんど読み書きを学べなかった。このことについては、『クルアーン』第7章157節に「ウンミー」と説明されている。どうやら“文盲”だったのだ。

ムハンマドがウンミーであったことは、神の言葉がかえって歪められていないこと、かえって神に近づく可能性が高まったことの証明になっているという。折口信夫(143夜)の『弱法師』を思い出す。

長じてムハンマドは商人の雇い人になり、隊商に加わってシリアなどに赴いた。25歳頃に雇い主である年上の女商人ハディージャに結婚を申し込まれ、二人のあいだに三男四女が生まれたが、男子はみな夭折、女子だけが残った。

その後、末娘のファティーマとムハンマドのいとこのアリーが結婚、この家系がいまなおムハンマドの子孫として続いている。ムハンマドの家系は女系として歴史の波間をくぐり抜けていく。

ムハンマドが生まれ育ったメッカ(マッカ)は、6世紀から7世紀にかけて部族的遊牧社会から隊商交易を糧とする商業都市社会になろうとしていた。ここに、のちのムハンマドの逆境の転換を志すモチベーションのすべてが蹲(うずくま)る。

当時のアラビア半島周辺では、ビザンティン帝国とササン朝ペルシアが対立していて、陸路による東西貿易がしだいに困難になりつつあった。そのため隊商はインド洋からイエーメンへ行き、そこから陸路でメッカを経由して北上すると、シリアやバスラに向かっていた。したがってメッカには多くの部族が行き交い、カーバ神殿は多様多神を祀っていた。

こうしたなか、メッカではクライシュ族の中心神仏たちによって部族社会から商業社会への転換が試みられつつあった。族長の権力は強大でも、そのもとにある部族は擬似的平等を保つ社会になっていた。それが崩れ、巨大な富をもつ者が君臨する社会が芽生えつつあったのだ。

ハディージャと結婚して大商人の仲間入りをはたしたムハンマドであったけれど、その一徹すぎる性格のせいか、この青年はしだいにクライシュ族が仕切る部族長や大商人たちから締め出されるようになった。40歳の頃だ。ムハンマドは一念発起、ヒラー山中に籠もって瞑想に耽る。

610年のラマダーン(9月)のある夜、山中のムハンマドに天使ジブリー(天使ガブリエル)からの啓示が下った。「誦め!」という啓示だった。

声を出して誦め。読みなさい。わたし(神)の言うことを声に出しなさいというのだ。この啓示は凄い。イスラームでは当初に言葉がある。当初に神の文字がある。

驚いたムハンマドは、最初はジン(妖精・幽鬼)に取り憑かれたのかと思って家に帰ると毛布にくるまって脅えていたのだが、妻のハディージャはあなたは預言者なのよと励まし、ハディージャの弟のワラカもあなたのところに来たのは天使にちがいないと示唆した。

こうして「神の使徒」としてのムハンマドの伝道(説教)が始まった。リテラシーは側近たちがフォローし、ムアハンマドはオラリティに徹した。アブ・ターリブの息子のアリー(のちの4代カリフ)、親友のアブー・バクル(のちの初代カリフ)、いとこのウスマーン(のちの3代カリフ)、ズバイル、タルハ、有力者のウマル(のちの2代カリフ)らがまずもって賛同(入信)した。

しかしムハンマドの伝道はメッカ社会のありかたを根本から問題にするもので、クライシュ族が前提としてきた血縁社会に代わってイスラーム信仰による共同体をめざしていたため、クライシュの大商人たちからはさらに迫害を受け、ハシーム家からもボイコットを受けた。

619年、ムハンマドを支え続けた妻ハディージャと叔父アブ・ターリブが相次いで死んだ。かなりの打撃だったと伝えられ、この年はムスリムたちによって特別に「悲しみの年」と呼ばれている。しかし孤立したムハンマドにさらに追い打ちがかかった。なんと暗殺計画である。

もはやじっとはしていられない。意を決したムハンマドは、622年、心を一つにした70余名の信徒とともにメッカの北350キロのマディーナ(メディナ)に移住した。

これがイスラームの発端を告げた「ヒジュラ」(聖遷)であった。成功のためのヒジュラではない。70人の同志と撤退し、そして立ち上がっていったのだ。ヒジュラとは「新たな関係に入る」ということなのだ。スーパースターたちにはたいていこのような”逆境からの関係転換”がある。

ヒジュラによってマディーナ(メディナ)に移ったムハンマドのグループは、イスラーム共同体「ウンマ」を初めて自立させていく。やがて「マディーナ憲章」が締結され、ムスリムと多神教徒とユダヤ教徒とのあいだに独特の集団安全保障協定ができた。

マディーナ憲章はイスラームにおける最初の国家アーキタイプになっている。第1に、どんな争いごとであれ、問題解決は神とムハンマドに委ねられた。第2に「血の代償」が確立した。部族間の争いなどで誰かが殺された場合でも復讐は認められず、血の代償、すなわち身代金で解決された。第3に礼拝が重視されて、キブラ(礼拝方向)がメッカになった。

こうして態勢を整えたムハンマドは、いよいよメッカ進軍をはたすべく、いわゆる「ジハード」を敢行する。620年代のバドルの戦い、ウフドの戦い、ハンダクノ戦いが続いた。

ジハードにおいては、(a)異教徒は改宗するか、(b)ジズヤ(税金)を納めて庇護民(ズィンミー)になるか、(c)戦うか、その3つのうちのいずれかを選択させられた。のちに確立したシャリーア(イスラム法)では、戦いを挑む異教徒は殺害の対象であるが、降伏した場合は戦いをやめ、講和しなければならないとされている。

一方、その戦いで死に至ったムスリムは殉教者(シャヒード)になり、死後の最後の審判をへずにただちに天国に向かうことも約束された。これでわかるように、ジハードは「聖戦」であるとともにイスラームの「正戦」だったのである。

かくて628年、今度は倍の1500名を率き連れてカーバ神殿に入ったムハンマドは、祀られていた多くの偶像を次々に打ち毀し、神殿を唯一神の聖域にする。いまでもカーバ神殿の中はカラッポなのである。あそこはイスラームのモノリスなのだ。

630年、アラビア半島は統一された。ムハンマドは新たに入信するアラブ族に対して、一定率の家畜やナツメヤシなどを税(義務的喜捨)として徴収することを決め、教団の財政基盤とした。

そして2年後、最初で最後の巡礼(大巡礼=ハッジ)をおこなった。約4万人が参加したという。のちに「別離の巡礼」と名付けられた。現在、毎年12月に100万人を越すムスリムのメッカ巡礼がおこなわれているのは、このハッジの再現にもなっている。

が、その3ヶ月後、ムハンマドは病いに臥せると、アラファの野のラフマ山でラストメッセージを述べ、昇天した。63歳だった。聖徳太子没後5年ほどにあたる。

ムハンマドの昇天のありさまは「ミゥラージュ」(原意は梯子)だ。このことが天界めぐりとともに後世に語られていった。ムハンマドがカーバ神殿の塀の中で寝ていると、天使ジブリールがやつてきて天馬ブラークに乗せられ、エルサレムまで巡礼したのち、第一天から第七天で過去の預言者たちに出会い、さらに上昇して天界で神に接見したというものだ。

これは創世記の「ヤコブの梯子」の影響を思わせ、かつ、ダンテ(913夜)がこの物語にヒントを得て『神曲』を構想しただろうことが想定される。

ところで、ムハンマドには没時に9人の妻がいた。イスラームでは4人までの妻帯が許容されているのだが、なぜか預言者だけは別格で、ムハンマドは生涯に11人の妻を娶った。有力者の娘と政略結婚するためだったろう。一説には、最初のハディージャと、ムハンマドが最後に熱病に罹っていたときに没したアイーシャ(アブー・バクルの娘)を、ムハンマドはこよなく愛していたらしい。

さて、ここからが中世イスラーム史の未曾有の大展開になる。

詳細はともかく、大きな流れだけを概括しておくと、次々にカリフが君臨し、科学が勃興し、学術も芸術も栄えたのである。また多くのイスラーム王朝が各地に出現し、これらがネットワークされて、しだいに大帝国のおもむきを呈していったのだ。

当初は、632年のムハンマド没後に初代カリフとして長老アブー・バクルが立った。2年後、アブー・バクルの指名によって2代カリフにウルマが選出された。ウルマの時代にアラビア半島の外への大征服運動が進み(これもジハード)、シリア、メソポタミア、イラン、エジプトが少しずつイスラーム圏になっていった。急進撃である。

644年、3代目カリフにウマイヤ家のウスマーンが選出されたが、その優柔不断が問われて、暗殺された。反乱軍は4代カリフにアリーを推しクーファを拠点としたものの、これに対して同じウマイヤ家出身のシリア総督ムアーウィヤが挙兵して、ダマスカスを本拠に戦いを挑んだ(ラクダの戦い)。二人はいったん和平協定を結んだが、アリーは自分の陣営から離脱したハワリージュ派によって暗殺され、これをきっかけにウマイヤ朝が成立した。

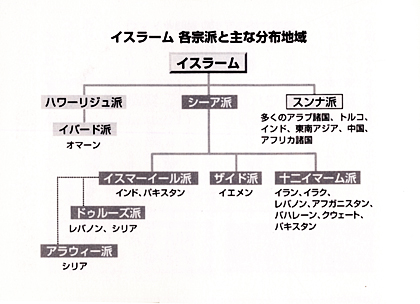

このとき、ウマイヤ朝を認めた多数派が「スンナ派」(スンニー派)となり、アリーを支持した少数派が「シーア派」となった。今夜はややこしくなるので、スンナ派とシーア派の差異については省く。

ウマイヤ朝はカリフを世襲した。ウマイヤ家はさきほど述べたようにクライシュ族ではあったものの、ムハンマドの血筋には遠い。そこでムハンマドの叔父につらなるアッバース家が「預言者一族をカリフに」のスローガンのもと、反乱をおこし、750年、ここにアッバース朝が始まった。

ちなみにカリフは「イマーム」とも言われ、「神の使徒の代理人」あるいは「後継者」の意味をもつ。イスラーム共同体ウンマの最高指導者で、政治的権限はあるが、宗教的権限はもてなかった。

アッバース朝では改めて初代カリフが選ばれ(イスラームでは王朝ごとにカリフが選出されていく)、アブー・アッバースが就任した。

アブーの時代の751年にタラス河畔の戦いで高仙芝の率いる唐の大軍と戦闘を交え、これに勝利したことが製紙法が東から西に伝わるきっかけになったことは、誰もが知っている話だが、この勝利はイスラームがシルクロード交易を制したこととして、もっと理解される必要がある。

続いて第2代にマンスールが着任すると、ティグリス川西岸のバグダードを首都とし、三重の城壁によるみごとな円形都市を造営して「マディーナ・アッサラーム」(平安の都)を謳った。マンスールは駅伝制(バリード)を敷いて中央集権化を進め、カリフの宮殿も造った。街区のいたるところにスーク(常設店舗市場)が立ち並んだ。マンスールは藤原仲麻呂とほぼ同世代である。

マンスールのこれらの政策によって、イスラームのすべての権威と情報と富がしだいにバグダードに集中するようになると、かの『千夜一夜物語』(アラビアン・ナイト)にも登場する第5代カリフのハルーン・アル・ラシードの時期(786~809)には、バグダードはついに100万人都市に突入し、ローマ・長安・平安京と並ぶ世界に冠たる国際都市になっていく。

とりわけ第7代カリフのマームーンの時代(813~833)のバクダードには、ぼくがいっとき惚れ抜いて「遊」に何度もその誌上リメイクをいろいろ試みた「知恵の館」(バイト・アルヒクマ)という学府が設立され、中世ヨーロッパが忘却していた古代ギリシアの哲学・科学・思想が次々にアラビア語に翻訳されていった。とくにアリストテレス(291夜)の著作の翻訳編集が深化した。

それだけではない。天体観測所・アストロラーベ・羅針盤・医療機器などが発明され、製紙工場と化学工場が唸り声をあげ、代数学が競いあい、総合病院がオープンていくという、おそらくは世界一の科学芸術文化のセンターになったのである。

多くのウラマー(知識人)が輩出したのだ。なんとなく時代文化の勢いで輩出したのではなかった。ウラマーを養成する「マドラサ」(学院)がめっぽう充実していた。マドラサは今日でいえば大学にあたるのだが、そのメソッドとスタイルは大学とはかなりちがっていた。学生は寄宿舎に住み、教室がなく、モスクが教場になった。

マームーンの時期のバグダードは、その後のフィレンツェもボードレールのパリも世紀末のウィーンも敵わぬものだったろう。

マドラサは地域をこえて広がった。人口数十万の都市ならば教授は十数名、学生は数百名。先生一人・生徒数人のマドラサなら無数にあった。アル・フワーリズミーの代数学、ラーズィー(ラーゼス)やイブ・スィーナー(アヴィセンナ)の医学は、こうしたマドラサが生んだ大成果のひとつであるが、これらはのちに、そのままラテン世界へ、ルネサンス世界へ持ち込まれ、ヨーロッパにかつて古代ギリシアがあったことを思い出させた。

イスラームはヨーロッパが忘れていたことを引き取り、すぐれたコーパスにし、インターフェースまで付けて発展させていった中世ネットワーク社会のWWWだったのだ。

しかしアッバース朝の全体は、マグリブ(エジプト以西の北アフリカ)、イラン、中央アジアで軍人総督の力が増強し、加えて遊牧民の王朝独立が相次ぐようになると、しだいにその勢いを失っていく。

イランにはターヒル朝やサッファール朝が、エジプト・シリアにはトゥルーン朝が、中央アジアにはサーマーン朝が、相次いだ。さらに決定的だったのは、イベリアに後ウマイヤ朝が、北アフリカにファティーマ朝ができて、それぞれ自前ダウラと自前カリフを自称したことだった。ダウラとは王朝のことをいう。地方王朝時代だった。

こうして945年、イラク・シーア派のブワイワ朝が興ると、すでに形骸化していたアッバース朝カリフの力は如何ともしがたく、ついには1055年にトルコ・スンナ派のセルジューク朝に取って代わられることになる。

これを劇的に演じた有名なトゥグリル・ベク(鷹の君主)のバグダード入城は、なんとカリフの側から人の要請によるものだった。ここに、カリフはスルタンになり、スルタンがカリフになったのである。

イスラーム圏にトルコ人が登場してきたことの意味は、きわめて大きい。今日、中東イスラームの主要語はセム系のアラビア語、インド・ヨーロッパ系のペルシア語と、そして膠着語の特徴をもつトルコ語が占めている。

しかしそのトルコ語の半分近くはアラビア語やペルシア語からの転用吸収で、そこにはイスラーム文化がたっぷり組み込まれてもいた。日本語に漢語がたくさん入って、「旅行する」「会議する」というふうに「漢語+する動詞」になっているようなものなのだ。そのトルコ・イスラームのめくるめく発端がここにあったわけである。

セルジューク・トルコの旗揚げの地は、アラル海に近いジャンドという小さな町だった。その一族のセルジューク家の戦闘家たち(遊牧トゥルクマーン軍団が中心)は、ガズナ朝と一戦を交えて勝利するとしだいに膨れ上がり、その地方地方でマドラサの有能な人材を登用していくという戦術をとったため、一気にイスラームの本陣に達することができた。

遊牧民族を母とするセルジューク朝は“停止的な首都”をもたなかった。スルタンはニーシャープール、レイ、イスファハーンというふうに次々に移動して、そこに滞在していればそこがセンターとなって文書庁や軍務庁がつくられるのであるが、実際には建物はなく、その業務を担当する人材が役所機能そのものだったのである。ターキッシュ・イスラームは「動く知財主義」だったのだ。

なお、アッバース朝そのものの滅亡は1258年のモンゴル軍のバグダード侵攻のときになる。

ムハンマドに始まったイスラーム信仰の波濤は、実に多様な民族性と宗教性を包みこんでいる。ハミルトン・ギブらよると、大きくは3つある。①全人格的で全面的な改宗者、②形式的に信教共同体ウンマに加入した同化者、③さまざまな遊牧民たち、だ。

よくぞこんな異種格闘技のような相手を、それぞれにオーガナイズしていったものだと思う。しかもこれら民衆たちの入信とはべつに、他方、ダマスカスにウマイヤ朝が確立すると、この王朝は被征服地の農業経済を整備してアラブ諸国の社会構造を組織的に統合するという課題と、その再組織化された社会はイスラームの信仰道徳と合致させたほうがいいという課題とを、かかえることになった。しかし、この二つの課題を宥和克服することこそが、その後のイスラーム社会の典型的なプロトタイプにもなった。

このプロトタイプはやがて「シャリーア」としてイスラム法のなかに立体的に、かつ有機的に組み立てられていく。それにしても多民族を相手に、たとえウンマやシャリーアがあったとしても、なぜそんなことが可能になっていったのか。

ぼくが思うには、イスラムの法学はそもそもが「類推」(キヤース)を武器としていたからだった。類推こそイスラーム知の編集武器なのだ。だからこそ、次々に各民族・各部族との「見解の一致」(イジュマー)が獲得でき、拡充できたのだったろう。

アンダルスとマグリブ。この二つの地域名が何を示しているかおわかりだろうか。

アンダルスは「ヴァンダル族の国」を意味するアラビア語で、イスラーム化したイベリア半島のことをいう。マグリブは「日の没する地」「西方」を意味するアラビア語で、チュニジア以西のイスラーム化した北アフリカをさす。この二つの地域では、中東のイスラームとは別のたいそうエキゾチックなイスラーム文化が根付いた。

ローマ帝国は地中海を制して「ローマの海」とした。ビザンティン帝国も地中海を統一して「ビザンツの海」を確保した。しかし、ローマもビザンツも征服者であって、地域文化を編集することをしなかった。ここにイスラームが確実に浸透していったのだ。とくにスペインやシチリアがイスラームの領土となったことが大きい。

711年、ムーサーとターリクを指導者としたジハード軍はイベリア半島に入るとセビリヤ、サラゴサを占領し、さらに北上を続けてトゥール・ポワティエで迎え撃つキリスト教軍と全面対峙した。732年のことだ。

この「トゥール・ポワティエの戦い」は、キリスト教社会がイスラームの侵攻を食い止めた戦いとして、「原ヨーロッパ」の誕生と結びつけて語られている。ムスリムの進出を退治したカール・マルテルは、いまでも”EUの原型をつくった将軍”なのである。

しかしそれから20年もたつと、アブド・アッラフマーは4万人のベルベル人の軍隊を率いてジブラルタル海峡をこえてふたたびアンダルスに入り、コルドバに大モスクを建てると、アミール(王)位を宣言して後ウマイヤ朝を樹立した。ここに、バクダートのアッバース朝とはべつの、初めてのアラブ国家がイベリア半島アンダルスの地に成立した。

10世紀のコルドバの繁栄は目を見張る。世界有数の都市文化の花を開かせる50万人が住み、1600のモスクが立ち並び、13000人の機織り職人がいた。ジルヤーブはウード(琵琶)の名曲をつくり、それまで一度にごたごたに運ばれていた料理はスープから始まってメインディッシュやデザートにいたるというコースウェアになった。酒杯や食器を金銀製からガラスに代えてみせたのもコルドバ・イスラームの工夫であった。

この、アンダルスの後ウマイヤ文化が、ついではマグリブにも転じていったのだ。マグリブには先住ベルベル人ががいたが、かれらはイスラーム文化を受け入れた。いまでもモロッコの住民の半分、アルジェリアの住民の3分の1がベルベル人である。

こうしてアンダルス・マグリブのイスラームが地中海を覆いはじめていったのだ。

910年には過激シーア派の代名詞にもなっているイスイール派の指導者ウバイド・アッラーが、チュニジアで自分がマフディー(待望された救世主)であることを宣言して、カリフを自称した。ファティーマ朝の確立である。カイロに遷都した。

このとき、これに対抗して後ウマイヤ朝でもカリフを名のったので、イスラーム世界はアッバース朝・後ウマイヤ朝・ファティーマ朝の3つのカリフが鼎立することになった。

ベルベル人も独自のイスラーム的国づくりに乗り出した。モロッコのイブン・ヤースィーンは「リバート」(修道所)に籠もって自ら養成した1000人の弟子を連れて周辺部族にイスラーム改宗を迫り、その後のイブン・ターシュフィーンはマラケシュを首都としてスルタンを名のり、ここにムラービト朝が立ちあらわれたのである。ムラービトとは「リバートに籠もって修行する」という意味らしい。

その後、11世紀になるとアンダルス・マグリブは政治的にも統一感をもつようになり、幾多の王朝の交替がありながらも、地中海に独自の社会文化をもたらしていった。そこではユダヤ教徒やキリスト教徒さえアラビア語を話すようになり、かれらは総じて「モサラベ」(マサラーべ=アラブ化した人々)と称ばれていった。

ぼくは以前から“地中海ユダヤ人”の活躍が東と西の学知を媒介してきたとうすうす思っていたのだが、それはいったんイスラーム化された学知であったのだ。

さて11世紀半ば、ビザンティン帝国(東ローマ帝国)は領土のひとつのアナトリア(小アジア)をセルジューク朝に奪われた。帝国はローマ教皇ウルバヌス2世に助けを求めた。

教皇はクレルモンに公会議を開き、西洋キリスト教社会をひとつにまとめて強化するため、このチャンスを利用することにした。聖地エルサレムを奪還するという名目で、ヨーロッパ諸国の国王・領主・僧兵・騎士団・民衆に十字軍に参加することを呼びかけたのだ。ヨーロッパ的なボランティア(義勇兵)のスタートだった。

こうして1096年、第1回十字軍が10万人をこえる軍団となってアナトリア・シリアをへてエルサレムをめざした。

当時のシリアやエルサレムの周辺はセルジューク朝とファティーマ朝が支配していたものの、強力な軍備はなかったので、十字軍はやすやすとシリアにいくつかの拠点をつくってエルサレムに入り、ムスリムやユダヤ教徒をみさかいなく殺害したうえで、エルサレム王国を樹立してしまった。

イスラーム側も黙っていなかった。反撃がすさまじかった。シリア内陸部で勢力をもっていたザンギー朝が反抗を開始し、それがエジプト地域のアイユーブ朝の英雄サラディン(サラーフ・アッディーン)に受け継がれた。サラディンはエジプトに「イクター制」を導入した。イクターとは土地や権利を切り取って与えるという意味で、転じて軍人を地方の総督として送りこむという政策になっている。サラディンはこれを活用し、イクターを授与された軍人にその見返りとしてスルタンの召集に応じて配下の兵士を率いて参戦する義務とした。

こうしてサラディンはエジプトの統治者となったばかりでなく、十字軍を徹底的に撃破した英雄となった。源義経の2歳年下だとおぼえると、東西両極の符牒が見えてくる。

というわけで十字軍は、予想に反してイスラーム社会にたいした打撃を与えなかったのであるが、さてこのこととはべつに、実はそれ以上の激震をもたらした事態が13世紀になっておこったのである。

それは、まるで遠方から襲来した者たちの「嘶き」(いななき)のようなもので、しかしながらそのあまりの戦闘性と意外な文化性が最初はまったく予想がつかなかった事態の到来だった。モンゴル帝国の出現である。

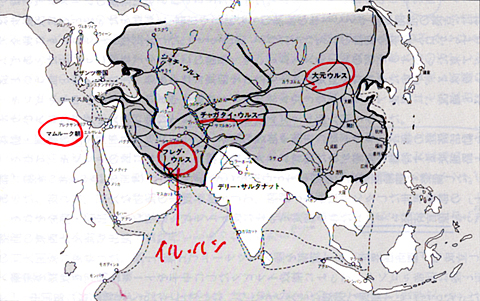

13世紀のはじめに内陸アジアの片隅に突如として出現したモンゴルのことを、ここでゆっくり紹介することはできない。その歴史はあまりにも怪物的でありすぎる。

しかし、モンゴルが東アジア全域にイスラームをもたらしたこと、そのモンゴルはトルコとともに遊牧民の王者であったこと、さしものモンゴル帝国に翳りが見えたとき、その後継としてあらわれたのがティムール帝国というトルコ語を駆使するイスラーム帝国であったことなどは、その要点だけでも知っておく必要がある。

イスラーム世界にモンゴルが姿をあらわしたのは、1219年から7年にわたってチンギスハーンが行ったホラズム・シャー王朝への遠征のときである。このホラズムは、パミール高原の東西を制圧していたカラ・キタイ(西遼)の宗主権をはねのけた王朝で、当時はアフガニスタンからバクダードを狙うほどの勢力をもっていた。中心にはアッラー・アッディーン・ムハンマド2世がいて、このまま新たなイスラーム世界の中央にのしあがっていくかに見えていた。

このホラズム・シャー王朝をチンギス・ハーンはあっというまに撃沈させたのである。この事件はモンゴル軍が中東イスラームにデビューを果たした記念日を示すとともに、イスラーム世界がモンゴルを引き込む出入り口となった記念日でもあった。もっと正確にいえば、この中東におけるモンゴルの登場は、イスラームの“世界化”をもたらすことになったのだ。

なぜそうなったのか。モンゴルがもともとそのような可能性を秘めていたからだった。

チンギス・ハーンがモンゴルの草原で名乗りをあげた頃から、すでにその周辺はムスリムの商人や側近が取り巻いていたのだし、クビライが南宋を接収して海上ルートを掌握し、中国に元を樹立したときも、それを企画演出していたのは、もっぱらクビライによって抜擢されたムスリム経済官僚だったのである。

それゆえ、チンギス・ハーンの孫のフレグ(クビライの弟)がシリアに進攻し、ダマスクスを落としてイル・ハーン朝(フレグ・ウルス)を建てたときも、獰猛と恐れられていたモンゴル軍がさきほどのべたようにアッバース朝を滅亡させたときも、とくに誰も驚かなかったのだ。モンゴルは「部分イスラーム」を体に秘めたまま「世界イスラーム」に向かったのである。

最近の歴史学では、このようなモンゴルのイスラーム世界化を、歴史上初の「世界史の確立」と呼び、これを「パックス・モンゴリカ」と名付けるようにもなっている。

従来のイスラーム史では、アッバース朝の分裂と衰退がイスラーム世界全体の停滞と衰退だとみなされていた。とりわけ13世紀にモンゴルがバグダードに侵入してアッバース朝を滅ぼしたことは、イスラームの衰退とは言わないまでも、拡散であったと解釈されていた。

また、11世紀末に始まる十字軍運動や、15世紀末からの大航海時代の到来も、イスラームに代わって西欧キリスト教社会の世界化であるとみなされてきた。しかし、事実はまったくそういうことではなかったのだ。

たしかにアッバース朝の分裂以降、イスラーム世界の政治的な統一性は失われ、ムスリム諸国は地方王朝の分立状態になっていった。実は、もっと巨きなイスラームがそこに入りこんでいったのだ。すなわちモンゴルによるイスラーム世界の拡大は、イスラームによって世界が初めて「大交通時代」に入っていったということをあらわしていた。

ヨーロッパが大航海時代を通して世界支配を開始したという16世紀においてさえ、イスラーム世界には次々に強大な王朝や帝国が出現し、アッバース朝をこえるめざましい繁栄が連打されていったのである。イラン・アフガニスタンのティムール朝、イランのサファヴィー朝、インドのムガール帝国、そして地中海周辺を領土となしたオスマン帝国である。

このことはイスタンブールのトプカピ宮殿にいまも残っている膨大な中国陶磁器コレクションを見るだけでも、すぐわかる。そこには宋の青磁・白磁、明の赤絵、そして世界最大のコレクション規模を誇る元の染付(そめつけ)がひしめている。これらはすべてムスリムによってイスタンブールに運ばれてきたものなのだ。

なぜヨーロッパの歴史はイスラームの不死身のような再生力や連打力を過小評価してしまったのか。食わず嫌いだったのではない。ヨーロッパはイスラームに食われっぱなしだったからである。

いやいや、ここまで書いたところで、一夜ぶんの紙幅がいっぱいになってしまった。これはまずい。まだ、話はティムールにもムガールにもオスマンにも届いていない。近代イスラームの前提になる粗述すら済んでいない。これでは、その後のイスラーム社会経済の話にはつながらない。

おまけに、今日は12月29日。昨日でやっと編集工学研究所と松岡正剛事務所の大掃除をかなり中途半端にすまし、今夜は納会ののちにまだ自分の部屋の片付けをしなければならず、さらに1月2日からの松丸本舗「本の福袋」の初荷の準備をしなければならないというのに、加えて1月7日からの「目次録」合宿の準備をしなければならないというのに、ぼくはまだモンゴル帝国の蹄(ひづめ)の乱打の余韻が聞えている状態なのだ。

うーん、このままではとうてい、次の美しい『クルアーン』(コーラン)の話などに進めない。やむなく、この続きは次夜にすることになるだろう。けれども「千夜千冊」は毎夜、別の本をとりあげるわけだから、これを続きものにするわけにはいかない。どうするか。困ったな。

ま、いいか。いつだって、ぼくはこういう羽目になるわけだ。きっと何かの手はあるだろう。それにしても、イスラムで暮れて、イスラームで明ける去年今年になった。まったく予想もしていなかった。でも、これって、いまの松岡正剛らしいのかもしれない。ではでは、除夜のクルアーン!