守って破って離れる、のではない。

守破離は、守って型に着き、

破って型へ出て、離れて型を生む。

この思想は仏道の根本にも、

それをとりこんで日本的な様式行為をつくった

禅にも茶にも、また武芸にも、

開花結実していった。

しかし守破離の概念の出自と変遷は、

いまだ本格的な研究がされていないままなのだ。

せめてイシス編集学校の

「すがた」と「かたち」にかこつけて、

何かの参考をもたらしたい。

あのころ、守破離について裏千家の伊住政和(宗晃)さんとずいぶん話してきた。伊住さんは「守破離の心こそは茶の心をあらわしていると、ぼくは思ってるんです」と何度も言っていた。それは確信に近く、次代の数寄文化の担い手が何をめざそうとしているかを感じさせた。が、残念ながら早逝した。まことに惜しい。あのころ、二人でいろいろの資料も集めていた。

茶の湯における守破離を本気で説いたのは、紀伊新宮の水野藩士の子だった川上不白である(1100夜)。16歳で京都に入って如心斎千宗左に入門し、たちまち高弟になると、如心斎およびその弟の裏千家一燈宗室の指図指南のもとに、台頭する町人文化にふさわしい茶道のありかたを苦心した。寛延3年(1750)に江戸に下向すると上野池之端に江戸千家を興し、心技稽古のための「七事式」を普及させ、やがて守破離の解釈導入に及んだ。禅や能や剣からの応用である。

そのころ、不白はこう書いた。『不白筆記』には「弟子ニ教ルハ守、弟子ハ守ヲ習尽シ能成候ヘバ、オノズト自身ヨリ破ル。離ハこの二つヲ合して離れて、しかも二つを守ルコトナリ」とある。師が守を教え、弟子がこれを破り、両者がこれを離れてあらたに合わせあうというのだ。

イシス編集学校の3コースを、ああ、そうだ、不白に倣って「守・破・離」でいこうと決めたのは2000年6月開校の、およそ半年ほど前のことだった。そう心に決めて、宮之原立久と「守」と「破」のプログラムとシステムの全容をほぼ組み立てた。

最初はぼくの数度にわたる長々とした口述で“お題”が決まっていった。それを教頭の宮之原君が書きおこし、ぼくがまた手を加えた。このとき、この学校のしくみをあらわす言葉は、編集稽古・指南・師範代といった“和語”でいこうとも決めた。そこで大川雅生には“頭取”になってもらった。また、教室名はすべてオリジナルの命名にしようと決めた。

最初の師範代候補をリストアップし、交渉に当たったのは太田香保である。「どんな人がいいですか」と聞かれ、「ぼくと一緒に新たな試みに挑みたいという人なら、誰でもいいよ」と答えたはずだ。かくて第1期の「天下布文教室」「メソッドファンド教室」「桃太郎遊学教室」など、あの伝説的な13教室がデビューした。名古屋の太田眞千代が「黎明教室」を立ち上げ、その後の“指南の伝統”の基礎をつくった。彼女は2児を育てた主婦で、どんな職能ももっていなかったのだが、それがこの学校の最も優秀な指南モデルとなりえた。

よし、これだと思った。以来、これまで20期にわたって361の教室が登場している。いまではトヨタ、電通、大日本などの大企業の師範代たちも、この主婦モデルを継承してくれている。

ところが、編集学校は「守破離」でいくぞと内外に歌ったにもかかわらず、「離」のプログラムがいっこうにまとまらない。「知の読み方」を独得のアーキテクチャに工夫しようと思っていたのだが、概要が仕上がったのはずっと遅れた2004年の秋だった。開講ができたのが翌年の6月。そのくらいに「離」に至るのは難しかしかった。守・破と異なり、離はすこぶる相互複合的で、かつ身体記譜的でなければならないと感じたのだ。

生みの時間はかかったが、そのかわり、それこそ不白のいう「離ハこの二つヲ合して離れて、しかも二つを守ル名人」にふさわしいものになったとも言える。その後、師範代の養成講座にあたる「花伝所」を設け、花伝師範や錬成師範を誕生させ、さらに去年からは「遊」コースを開設した。歌人でもある小池純代の「風韻講座」がいま2期目を迎えたところだ。

こういう試みをしてきてみると、稽古というものが茶事の稽古であれ、能仕舞の稽古であれ、編集稽古であれ、歌のお稽古であれ、必ず師弟相承にもとづいた「すがた」や「かたち」をとるべきものであろうことが、よくわかる。

5世の清元延寿太夫の話をまとめた井口政治の『延寿芸談』(三杏書院)に、こんな言葉がのっている。「鴬を飼ったことがありますか。私は日暮里に住んだ頃、鴬を飼ってみて知ったことですが、美しい声の鴬と悪い声の鴬を同じ籠に飼ってみますと、やがて悪い声の鴬はいつか美しい声になっているんです」。

1237夜にも書いたことだが、いまやコミュニティの形成といっても、なかなか一筋縄にはいかなくなっている。ブログも電子コモンズもつくれば、それでいいというものじゃない。かえって悪しきフレーミングがおこり、孤立が深まることもある。ミスリードもあるし、のさばる連中も出る。そこに必要なのはたんなる学習や指導要領ではなくて、相互の継承の“具合”なのである。学習ではなくて継承。だから編集学校には師範・師範代とともに、総匠・学匠・番匠といったオーガナイザー・ファシリテーター・メンターの役割も欠かせない。だからこそ守破離というふうに、その「相互の継承」がしだいに深まっていくことが欠かせない。そこに教える者と学ぶ者の卒啄同時がおこる。

初代の沢村宗十郎は「師匠は釣鐘のごとし、弟子は撞木(しゅもく)のごとし」と言った。本気で鐘をつけば、その音は里から山にまで届く。鐘はそこにあるだけで、音を出すのを仕向けるのは撞木のほうなのだ。ただし、「さあ、ここを突きなさい」と鐘も言う。それを撞木が突いていく。その鐘の音はうんと遠くでも、よくわかる。この宗十郎の言葉、いまでも肝に銘じている。

先日の土曜日(7月12日)、朝日新聞社ビルの朝日ホールで「夏の感門之盟」を開いた(→写真参照)。初めてネオンを点(とも)した。18期の「破」、8期の「花伝所」、4期の「離」のそれぞれの修了を画するためだ。外は真夏のように暑かった。

編集学校では修了を記念はするが、卒業式とはいわない。守は卒門式、破コースは突破式、花伝所では放伝式、離は退院式。離が「お大事に」と言いたくなるような“退院”となっているのは、1年にただ1度、実質12週間だけ、二つの「院」に最大15名ずつが“入院”を許可されて稽古と指南が連打されるからだ。とはいえ突破や退院においても、修了ばかりが重要なのではない。師弟相承を通過した互いのエヴァリエーションこそが眼目だ。そこに、「型が動いている」ことを、集いあった会衆がそれぞれ実感することが、大事大切なのである。

宮城道雄(546夜)は、芸道は「型に入って型に出ることに尽きます」ということを頻りに言っていた。そのためにはまず師の門に入る。この当初の師弟相承で「型が動いている」という実感が如実に出てくることを、宮城は何度も強調した。熊倉功夫(1046夜)は、「型は変移するが、前の型を否定して新しい型が生じるのではなくて、つまり排他的なのではなくて、新旧の型が相対的ないし補完的な価値をもち、重層的に積みあげられていく」と書いている。まったくそのとおりだ。

第20回「感門之盟」

(7月12日・浜離宮朝日ホール)

応用コース「破」感門表授与式

各教室が紹介され、師範から師範代に

「感門表」が手渡される。

イシス編集学校も、やっと守破離のそれぞれが充実してきた時期に入ってきた。オールウェーズなあのころ、に浸ってばかりもいられない。朝日ホールでそんなことを思い返していた。

が、肝心の「守破離とはどういうものか」ということは、いまだ世の中ではあまり知られていないままである。「型が動く」ということも芸道はともかく、たとえばeラーニングの場面などや研修の現場では、まだほとんど研究されていない。そのことがちょっと気になってきた。

もっともこれには理由があって、守破離の概念変遷や文化思想の変遷を論じた研究がほとんどないからだ。ぼくもこれまでは深くは書いてこなかった。「千夜千冊」では1100夜の『型の日本文化』にふれた程度で、そのときも不白の著作と若干の能や武芸からの参照を付け加えたにすぎなかった。それでもぼくなりの定義は書いておいた。「型を守って型に着き、型を破って型へ出て、型を離れて型を生む」というものだ。この「守って型に着く・破って型へ出る・離れて型を生む」の「に・へ・を」の助詞の変化に、守破離の動向が如実する。

巷間においては、また茶道界においても、あいかわらず守破離をめぐる研究は僅かなものである。あのころの伊住政和さんの意図、もうすこし実現にさしかかっていてほしかった。

そういうなかでは本書はまだしも守破離をタイトルにも全面に出しているのだが、『守破離の思想』とは名付けられてはいるわりにもっぱら武芸のほうが中心で、茶道史を略述しながらも、たとえば不白についてはまったくふれられていないというふうに終わっている。

著者が禅や武道を嗜んだ著述者のせいもある(もともと「空手ジャーナル」に連載された原稿だった)。だから守破離に対する思いは強い。そういう思いのこもった著述にはなっている。が、あまりにエビデンスが少なすぎた。そこで今夜は本書の武芸論を含め、やや広めに守破離をざざっと案内しておきたい。ついでに源了圓の『型』や『型と日本文化』(創文社)、鎌倉能をおこした中森晶三の『けいこと日本人』(玉川大学出版部)などもとりこんでおく。不白の茶が守破離をとりいれたことについても、その時代背景とともにあとで少々付言しておくことにした。

あのころ、能の序破急がいつしか守破離に発展した。そう、考えてまちがいはない。観阿弥・世阿弥の序破急は、能構成をさしていた。序は初番がカタの一貫した曲想曲趣で、二番はそのカタとクセが強くなる。破は三番で基本から精細のほうに移って、四番・五番はあたかも序を砕くほどに放埒だ。こうして挙句の能となるのが急である。この急は連歌でいえば名残りの折にあたる。極限に向かって出でて、急になる。

このように観阿弥・世阿弥の能構成はあくまで序破急なのである。だから守破離は出てこない。出てこないのだが、すでに「離」を重視していたはずである。そこが注目なのだ。

世阿弥(118夜)は『花鏡』に我見と離見をくらべ、「我が目の見る所は我見なり。見所より見る所の風姿は離見なり」と説いて、場における「離見の見」をみごとに集約してみせた。世阿弥にとっての「離」とは“見所同心”なのである。自分だけでは離にならない。「離見の見」は場とともにある。心はその場の見所のほうにおいていく。世阿弥はそのことをすでに指摘した。この見方を「目前心後」(もくぜんしんご)とも言った。

こうして、いつしか能の序破急と守破離の「破」がちょっとだけだが、しかしかなり深々と交差した。また世阿弥の「離見」が能の分野の外に流れだした。それなら守・破・離を3つ並べて順に語るようになったのはどこからのことだったかというと、遺憾なことながらその来歴が確定できない。おそらくは仏教、とりわけ禅に始まっていたと思うのだけれど、ぼくにも確証はない。ただ、次のようなことなら言える。

仏教においては、「守」はそもそも「摂」や「守一」であって、本来のことを学ぶべく精神を集中していく技法のことを示していた。つまりは「万法帰一」の帰一になろうとする心掛けが、当初の「守」だった。「守」は摂取であり、守一なのである。

「破」はどうか。仏教語にあっては「破」は勇ましい。熟語も多い。ネガティブな破戒や破門や破僧もあるが、むしろ「破執」(はしゅう)が捕らわれの心をや知見を破ることを、「破邪顕正」(はじゃけんしょう)が誤った見解の打破を、「破情」が迷いを捨てるという意味をそれぞれあらわしているように、「破」は何かを破ることによって、その奥に蟠っていた本来がガバッと顕在してくる動向を示していた。

とりわけ「破迹顕本」(はしゃくけんぽん)は、ブッダが菩提樹の下で垂迹に執する気持ちを突破して本来の心をあらわすことを意味した。つまりは禅では「破相三昧」こそが無相三昧なのである。たんなる型破りが破ではない。仏教は「破」をもって本来に向かってターンオーバーをおこす。そこは能と同じなのだ。

では、仏教にあっては「離」はどう意図されてきたかというと、これこそさらに、ラディカル(=根源的)だった。『阿含経』にすでに「離」とは解脱のことだったのだ。「世離」とか「永離」とか「離相」と漢訳すれば、まさにニルヴァーナを意味していた。そのニルヴァーナになんとか触知するための修行が「離垢」(りく)という決断の行為で、自身にまとわりついてくるいっさいの穢れとおぼしいものとの闘いとなる。たとえば「離垢地」「離垢清浄」「離垢三昧」などは、いずれも菩薩の境地の第二位にさえあたっている。離垢は念彼観音力でもあった(1249夜)。

仏教において「離」の方法思想をさらに重視したのは、ナーガルジュナ(龍樹)とヴァスバンドウ(世親)であろう。『中論』と『倶舎論』は“離論”だったのだ。ここをさらに踏みこんで、仏教哲学で最もエキサイティングな「離言真如」や「離言法性」といった話題を提供してもいいのだが、そこまで今夜は語っている暇はない。簡潔にもしにくい。ここには存在学の最も痛快な議論が躍如しているからだ。いずれ、とりあげよう。

ちなみに「離婁」(りる)という言葉がある。仏教では「とてもよく見通しがきく人」のことをいう。つまりはアルチュール・ランボオ(690夜)のいうヴォアイアン(見者)のことだ。これはさしずめ、探してやまない“上海リル”や集うて諤々「羅リル例会」なのである。ぼくの周辺にもそんなリルたちが、やっとふえてきた(笑)。

第20回 「感門之盟」

専門コース「離」 退院式の様子

一人一人の学衆の「離論」(卒業論文)が

読み上げられ、校長から退院証が手渡される。

さて、禅は、菩提達磨(ボーディ・ダルマ)に発して六祖の慧能で母型をつくった。その慧能がいくつもの偈をのこしていて、そこに「種・花・果」の3段階の精神階梯が示されている。

慧能以降、各地の禅林の問答商量ではしばしばこれを「守・破・離」にあてた。ありうることだ。ただしこれは、一人ずつの座禅や公案による透体脱落がもたらすものであって、そこにはいまだ日本の一期一会や一座建立の思想は与していなかった。それが一山一寧の中国禅が夢窓礎石(187夜)の日本禅に変化したように(『山水思想』ちくま学芸文庫368ページ以降参照)、「種・花・果」が日本的な座の共有によって守破離的に変容していったのだ。連歌が普及し、会所や寄合が世の中にふえていってからのことだったと思われる。

案の上、世阿弥の『申楽談義』では、「種・花・果」は「苗・秀・実」になっている。こちらのほうがいい。「場」がくっついている。つまりは、日本の守破離は「場」の確立や普及とともに出番がやってきたわけなのだ。

ついで、ここに茶の湯が加わってきた。ということは、一休の禅を学んで村田珠光が草庵の発想をもたらし、連歌師だった武野紹鴎が一座建立、一味同心を学んで茶の次第をつくったのだから、ここで禅と能と連歌と茶が劇的に交じったのである。場とともに。境とともに。

それは、利休に向かってまとめて侘茶とよばれてきたけれど、まさに利休の侘茶は守って型に着き、破って逸格・破格の型へ出て、そのうえで三畳台目や二畳台目に引き算を重ねることで、ついに離れて新たな究極の型を生んでいったものだった。これは、戻していえば世阿弥の「一期の境」なのである。

ともかくも守破離の思想は、これでやっとの準備が整ってきたわけである。このあと利休以降の茶の湯が、織部や遠州、少庵や宗旦、金森宗和や薮内剣仲などをへてどうなっていったかについては省くけれど、その後は、上田宗箇や片桐石州の武家茶道が開花し、ついで幕府の御茶頭システムが「数寄屋頭・数寄屋組頭・数寄屋坊主」などに改変されるなか、それで何がおこったかというと、宗旦の3人の子が出現したのである。

3人はあたかも古代の四道将軍のように、各地の重要拠点に散った。三男の江岑(こうしん)宗左は紀州徳川家に、四男の仙叟(せんそう)宗室は加賀前田家に、次男の一翁(いちおう)宗守は高松松平家に仕官をはたした。このことと、宗旦の弟子の杉木普斎・山田宗偏・藤村庸軒らが活躍したことが、このあとの遊芸と武芸の深度と測度に大きな影響力をもったのだ(何人かの組み合わせの宗旦四天王がいた)。

宗旦こそが偉大なオーガナイザーだったのだ。それなら江岑宗左・仙叟宗室・一翁宗守が総匠・別当・学匠で、普斎・宗偏・庸軒が花伝師範・錬成師範・番匠・別番といったところだろうか。

宗旦の撒いた種や植えた苗は、茶の湯を見えるような「すがた」と「かたち」にし、それが全国に広まっていったのだ。茶書の版行も一挙にふえた。かくてここに如心斎藤宗左と一燈宗室の兄弟があらわれて、ぼくが徳川文化で最も重要視する宝暦・天明をふくむ時期、茶道の範囲を上回る決定的な役割をはたす。その成果のひとつが「七事式」で、そこにかかわったのが紀州出身の川上不白だったのである。

冒頭にも書いたように、不白は16年にわたって千家で茶を学び、その後は七事式を江戸にもちこんだ。そのあと、駿河台に住んで黙雷庵を、神田明神に住んで蓮華庵と花月庵を組むと、さらに池之端に江戸千家を拠点化して、ついに大江戸に茶の湯を定着させた。宝暦4年からの4年間で自会・他会あわせて約80会の茶会が催され、明和3年から翌年にかけての自宅の黙雷庵では勧進茶会を含む約130会の茶会をひらいた。

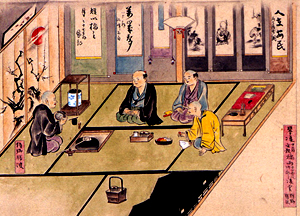

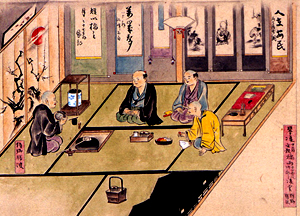

花月楼 花月の間(内部)

江戸長屋での茶会の様子

『久留米藩士江戸勤番長屋絵巻』

茶の湯が徳川社会に広まっていったことは、禅・能・茶が連動して列島を動いたということである。「型」が動いたということだ。そこに交差してくるのは、新たな文化動向のめぼしいものいっさいで、ここには浄瑠璃・豊後節・長唄・清元、武芸百般、礼法、煎茶文化、そのほか日本儒学・陽明学・国学の学芸などが含まれる。なかで不白の活躍期、(90歳まで生きた)武芸者たちがじょじょに守破離の実践思想にめざめていった。

千葉周作は、宮城県の気仙村の出身である。寒村の一青年であること以外には、なんの特色もない。けれども江戸に出て最初は小野派一刀流の浅利又七郎義信の道場で腕を上げ、ついで江戸きっての大道場だった中西忠兵衛の中西道場で寺田五右衛門・白井亨・高柳又四郎といった当時のとびきりの武芸者と切磋琢磨しているうちに、大化けした。文政3年の27歳で廻国修行に出て、北辰一刀流をおこしたのである。

北辰一刀流の北辰は、北極星と北斗七星の動向を暗示する妙見信仰のシンボリズムをあらわしているのだが、これは故郷気仙村の山に妙見宮があったからだった。懐かしの山岡荘八『千葉周作』に詳しい。

その千葉周作に『剣法秘訣』がある。稽古とは何かを説いたもので、そこに「序破急の拍子を追うよりも、守破離の筋目を通すことが稽古に欠かせない」という、守破離の思想にずばり突っ込んだ興味深い説明が示されている。

守破離といふことあり。守はまもるをいふて、その流の趣意を守ることにて、一刀流なれば下段星眼、無念流なれば平星眼にてつかひ、その流派の構へを崩さず、敵を攻め打つをいうなり。破はやぶるといふて、左様の趣意になじまず、その処を一段破り、修業すべきとのことなり。離ははなるるといふて、右守破の意味も離れ、無念無想の場にて、一段も二段も立ちたる処にて、この上なき処なり。右守破離の字義、よくよく味はひ修業肝要なり。

序破急は拍子であって、守破離は筋目なのだ。うーん、なるほど、これはまことに適確な言い方だった。拍子も筋目もどちらも肝要だが、筋目を知って拍子を打てばもっといい。周作はそのことに感づいていたのだ。

その後の周作は、江戸の三大道場のひとつとなった玄武館道場を神田お玉が池に開き(ほかは新明智流桃井春蔵の士学館道場と神道無念流斎藤弥九郎の練兵館道場)、その門からは坂本龍馬・清川八郎などの多くの俊英と弟子を輩出させた。かなりの師範力だったようだ。ぼくはかつて『剣法秘訣』の「理より入るは上達はやく、技より入らんするは上達おそし」を読んで、おおいに唸ったものだった。

「形(型)は理に学んで、そのうえで打ちを技で磨きなさい」というのである。そうか、理がスピードで、技がマインドなのか。

千葉周作はあきらかに守破離の思想をもっていた。そこまでは、いい。では、それ以前はどうだっかというと、これがまたまたはっきりしない。しかしながら、周作におよぶ武芸の薫陶は、ずっと以前から塚原卜伝から宮本武蔵(443夜)まで、柳生宗矩(829夜)から山本常朝(823夜)まで、すでにさまざまな武芸の錬磨と実践と、極意をめぐる武芸書がのこされてきたのだ。これらについてはけっこう千夜千冊もした。

が、それらには守破離の具体的な言及はない。似たような稽古のための用語は多様にあるのだが、いまだこれだという文章には出会わない。むしろ川上不白に「守は下手、破は上手、離は名人」などがあって、これはあきらかに武芸達者からの援用であろうという相互影響が刻印されるのだ。

さりながら、当然なことではあるけれど、ぼくがまだ点検できていない武芸者もたくさんいる。本書がフィチャーしている例でいえば、たとえば針ヶ谷夕雲(はりがや・せきうん)である。もとは柳生由来の新陰流に入魂していたのだが、あるとき臨済禅の虎伯大宣に「相抜け」の徹底を示唆されて、「離想流」にめざめた。離想流!

念のため言っておくが、「相抜け」というのは「相打ち」ではない。打ち合いに一瞬の生死を懸けて極度の相互性に入り、その瞬時に抜けることをいう。つまり、ここが離想なのだ。その夕雲の口述に『天真独露』があった。65歳のときの弟子に28歳の小田切一雲がいて、『夕雲間剣術書』(剣法夕雲先生相伝)をのこしたのだ。一雲自身は「無住心流」を名のった。

一雲の記述で夕雲の「相抜け」を見ると、どうもここには「万法帰一」の仏教観が滲み出ている。「守」と「離」がつながっていて、そのあいだに「相抜けの破」があるというふうなのだ。うーん、うーん、「破」は相抜けだったのか。

こういうふうに拾っていけば、きっと守破離はさまざまな武芸者の場面に出入りしていたことが判明するだろう。武芸の例など剣をふるうことなんだから、今日の知の学習や技の継承などに役立つまいと思う向きがあるとしたら、これは勘ちがい、大まちがいだ。剣にもスポーツにも編集稽古にも、これらは「的中」という感覚におきかえられるからである。世阿弥なら「感当」と、中江藤樹は「時中」と言った、あの正解のない感覚だ。相互に的中感を奪いあう。稽古とは、結局はそういう「中」に「当てる」こと、なのだ。

ところで、中森晶三の『けいこと日本人』は、なぜ稽古がおもしろいか、現代に必要かということを、端的に示していた。師弟相承のしくみのある稽古事は「夢の共有」をもたらすからだというのだ。

ずいぶん甘いことを言っているようにも思うが、そうではない。なぜ能のエキスパートがそんな薔薇色のことを言うかといえば、稽古事には「初心」というものが刻印されること、もうひとつには「玄人も素人もまざっていける」からだという。とくに素人が玄人を凌駕していく可能性がある。それが稽古をつける側にもつけられ側にも「夢の共有」のような醍醐味になるというのだ。

同じことを源了圓(233夜)の『型』では、世阿弥の『風姿花伝』の「上手は下手の手本、下手は上手の手本」をあげて説明した。上手と下手は「中」を媒介にくるりとまわるのだ。ちなみに源のこの本は日本の「型」の問題を知るには必読書のひとつで、型にも基本型と複合型があること、学ぶ型と演ずる型があること、型がなければ心は動けないといったことを、主として芸能と武芸の両方を渉猟して考察したものである。実は、川上不白の守破離を、世阿弥の序破急にあてはめようとした最初の試みにもなっていた。

あのころ、ぼくは伊住政和さんと守破離を何かの「すがた」と「かたち」にして広めようとしていた。それがいったん挫折して、イシス編集学校になったのである。いまは、紅いネオンにISISと点っているのです、伊住さん。

附記¶著者の藤原稜三さんは1925年生まれで、専門は教育思想史だが、武道の評論家として広く知られる。『格闘技の歴史』『近代空手道の歴史を語る』(ベースボールマガジン社)がある。文中にも書いたように「守破離」に関する本格的な研究書や案内書は、残念ながら見当たらない。もしぼくが見落としているなら、ぜひ知らせていただきたい。川上不白については、武家史談会が編纂した『武家茶道の系譜』(ぺりかん社)に川上宗雪さんの「川上不白の茶道社会」がある。江戸千家茶道を継承している不白流の家元である。武芸書については、かなり普及書も出回っているので、それらに当たられるのがいいが、正確な文献については「日本思想体系61の『近世芸道論』(岩波書店)、吉丸一昌校訂の『武術叢書』(国書刊行会)、今村嘉雄編の『日本武道大系』全10巻(同朋舎)、『日本の武道』全15巻などを見る。