父の先見

志ん生、そして志ん朝

朝日選書 2003年 文春文庫 2007年

装幀:大久保伸子

志ん生と志ん朝を並べて一緒くたに語るのはけっこう難しい。2人は落語界を代表する親子で、かつ、それぞれ名人だったのだから、何かのミーム(意伝子)のつながりで語りたくなるのはやまやまなのだが、「芸の道」では親子だからといって重ならないところ、反りがちがうところは少なくない。

笑いの芸人は一子相伝とはかぎらない。だいたいは「親の心、子知らず」だ。そういう落語家一族は少なくない。ところが志ん生と志ん朝にかぎっては、両者が極上、とんでもない親子の落語家だった。長男の馬生も味があり(次男が志ん朝)、親子3人ともにいい。芸風は似ているとも、「ひそみ」や「ふくみ」でいろいろ違っていたとも言える。とくに志ん朝は若い時期からさまざまに精進し、深みも軽妙も爛熟もおこしていったから、そのどこを見るかで「志ん朝の中の志ん生」があれこれ彩れる。

そのあたりの案配のこと、志ん生の長女の美濃部美津子の『三人噺―志ん生・馬生・志ん朝』(扶桑社→文春文庫)がうまく書いている。

当たり前だが、志ん生と志ん朝の時代と人生は別だ。

志ん生(5代目)は明治23年に生まれて、日中戦争時代に噺家として各地を行ったり来たりしたのち、ラジオ文化の中で飄々とした名人ぶりにファンが酔った。昭和43年1月の78歳まで高座に上がり、いつか再起してくるだろうとファンに気を揉ませての、83歳での、まあ大往生だった。

志ん朝は昭和13年の生まれで、獨協高校ではドイツ語も好き、役者も好きという青年だったが、親父に説得されて昭和32年に噺家になったところ、5年で真打に昇進して、たちまち評判が立った。桂文楽は志ん生に「円朝を継げるのは、あなたの息子だナ」と言ったほどで、談志も「金を払って聞く価値があるのは志ん朝だけだ」と言っていた。高級外車(アルファロメオ)を乗りまわしたり、いわゆる豪邸を建てたり、テレビに出ずっぱりのときもあったのだが(「サンデー志ん朝」など)、やがて芸の道にとっぷり浸かっていった。

けれども病魔に冒され、平成13年(2001)10月1日に63歳でぷっつりと遮断機が降りてしまった。あと20年、いやせめて10年でも高座をしていたら、志ん生から想像できないもの、「蕩けた化け物」や「名状しがたい神技」のようなものが出てくるだろうと、みんな、そう思ったのである。

志ん生はつねに桂文楽にくらべられた。文楽が楷書なら志ん生は草書だとか、文楽が文学なら志ん生は俳諧だとか、文楽がスクウェアなら志ん生はヒップだとか言われてきた。徳川夢声は文楽がクラシック音楽なら、志ん生はジャズだと言った。ビートたけしは文楽をマティスに、志ん生をピカソに準えた。これはぼくの言い草だが、文楽が「折り目」なら、志ん生は「しわ」なのである。

志ん朝にはそういうふうに並べて比較するライバルがいない。ライバルに談志や枝雀をあげる者もいたが、とうてい同断には語れない。志ん生は誰かの芸風に打ち込んだということがなくて、独自の語りで周囲をケムに巻いたが、志ん朝は意外なことに父親のライバルともくされた文楽の芸に学んだ。それなのにいつのまにか親父の芸風をも醸しだしていた。

こんな親子はいなかった。昭和平成の演芸史に奇蹟をおこした。それなら、そういう2人をつなげて語るにはどうしたらいいか。志ん生から志ん朝に進むのか(それがふつうだろうが)、志ん朝から志ん生に戻るのか(案外この手かもしれない)。そうとうに2人の落語を聞き込んでいなければならず、2人に惚れ込んでいなければならない。

容易ではあるまい、いったい誰がこの難問に挑むのだろうかと思っていたら、小林信彦が名のりを上げた。小林は2ツ目のころからの志ん朝にぞっこんで、きっと不世出の名人になるだろうとみなしていたし(夫人は前座デビューの朝太のころからのファン)、やや前半期の志ん生に出会えていなかったので、本書を綴るにあたっては志ん生を聞きまくったという。用意も万端なのである。

とはいえ、こういう思いだけでは落語の本は書けない。そのことはこれまでの落語についての評論が証かしている。

落語についての本はピンからキリまでかなり多い。へらへらなもの、ネタばらしだけのもの、笑いに片寄ったものも目立つ。けれども昔からの定番となると、長らくのあいだ正岡容、安藤鶴夫、関山和夫、小島貞二、江國滋だった。本書の小林信彦もこの系譜につらなると見ていい。そこで、ざっとながらこの5匠を案内しておく。

正岡容は酒呑みで激しい気性の持ち主だ。もっぱらの演芸数寄者で、江戸戯作から落語・浪曲まで通じた。大正14年に3代目三遊亭円馬の媒酌で石橋幸子と所帯をもって大阪に居住したせいで、上方落語にも詳しい。そういう正岡の晩年に桂米朝が私淑した。米朝が正岡に私淑したことは、のちに上方落語の復興につながった。

若い日の正岡は小島政二郎に入門して小説を書き、快作『圓太郎馬車』(現在は河出文庫で刊行)で評判をとった。古川緑波の主演で映画化もされた。それなのにその創作意欲はそのまま文学に向かうのではなく、あくまで演芸に戻っていった。そんななか吉井勇の「粋」も学んだ。落語も漫才も、また浪曲も愛した。2代目玉川勝太郎のための浪曲《天保水滸伝》、初代相模太郎のための《灰神楽三太郎》はいまなお傑作だ。

この正岡容と名人評価をめぐって激しい舌戦を交えたのが、アンツルこと安藤鶴夫である。アンツルが『落語鑑賞』(苦楽社)をまとめたのは都新聞文化部記者時代のことで、戦後まもない昭和24年のことだから、かなり早い。

大阪の中山太陽堂がつくったプラトン社に「苦楽」という雑誌があった。ぼくが大いに評価している雑誌で、昭和メディア史を飾る。その編集長をしていた大佛次郎が、この雑誌で「落語を文化として扱いたい」と久保田万太郎に相談したところ、万太郎が記者のアンツルを推薦したのがきっかけだ。

若きアンツルは8代目桂文楽の高座をノートにとってみっちりまとめた。この仕事はその後の落語テキストのバイブルともいうべきものとなり、補填された『わが落語鑑賞』(ちくま文庫)も評判が高い。直木賞をとった『巷談本牧亭』(桃源社→各文庫)のほか、『落語国・紳士録』(青蛙房→ちくま文庫)、『寄席紳士録』(文藝春秋新社→平凡社ライブラリー)、『わたしの寄席』(雪華社→河出文庫)などもある。

アンツルは正岡容とは犬猿の仲で口も悪く、3代目金馬を「乞食芸だ」とあしらい、《野ざらし》が定評の3代目柳好は「軽いポンチ絵」と唾棄し、頭角をあらわしつつあった立川談志については2ツ目時代を絶賛したが、そのあとは「調子にのりすぎている」「リクツじゃ落語はよくならない」と文句をつけた。談志は談志で三木助の《芝浜》がいやらしくなっているのは、アンツルの助言を聞いたからだと反論した。

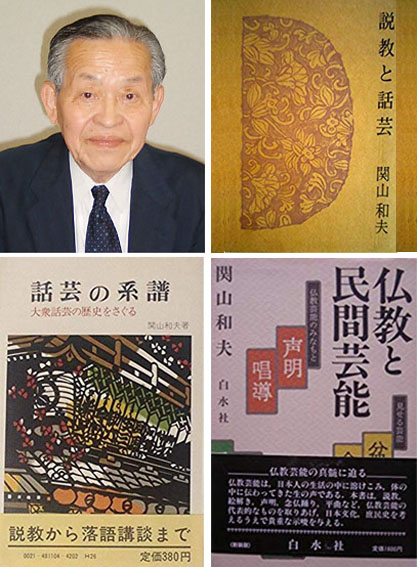

3人目の関山和夫は民俗学出身で「話芸」という言葉をつくった。最初は安楽庵策伝の生涯を研究し、笑話集『醒睡笑』に収録されたジャパニーズ・コントを吟味した。策伝は落語の祖というより遊芸のエキスパートで、茶道にも狂歌にも椿にも詳しかった。やがて『説教と話芸』(青蛙房)、『話芸の系譜』(創元社)、それに『落語名人伝』(白水社)を書いた。これはぼくもいろいろ参考にさせてもらった。仏教芸能にも詳しく、『仏教と民間芸能』(白水社)や『庶民芸能と仏教』(大蔵出版)や『庶民仏教文化論』(法蔵館)はいまもって貴重だ。

4人目の小島貞二は変わり種だ。昭和13年に大相撲の初土俵を踏んでいる。出羽海部屋で、双葉山の70連勝を阻止した安芸ノ海の付け人だった。身長が182センチあった。その後は博文館で相撲や野球の評論を書き、戦後になって演芸記者になった。猫背でベレー帽がトレードマークだ。いろいろ監修した。『落語三百年』シリーズ(毎日新聞社)、『落語名作全集』全六巻(立風書房)がある。ぼくが「遊」を編集していたころは、次々に『志ん生長屋ばなし』『志ん生廓ばなし』『志ん生江戸ばなし』『志ん生滑稽ばなし』(いずれも立風書房→ちくま文庫)が連打され、このシリーズで志ん生の話に親しんだ者も多かったろうと思う。

江國滋はぼくが大好きな作家・江國香織の御父君である。演芸批評、俳諧、アマチュア・マジシャンとして鳴らした。なんといっても『落語手帖』(普通社→旺文社文庫→ちくま文庫)が先駆的で、続いて『落語美学』『落語無学』(ともに東京書房社)で唸らせ、これらをブリコラージュした『落語への招待』(朝日選書)が大いに読まれた。

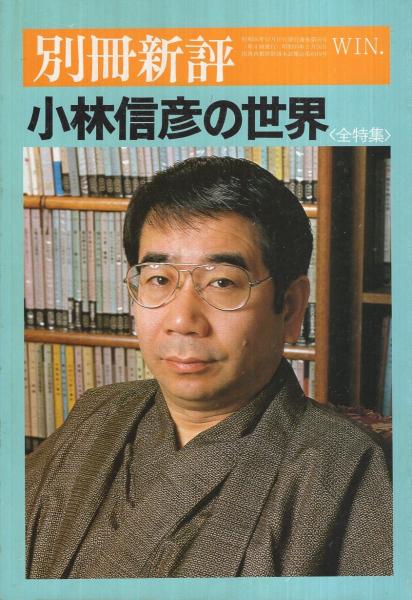

本書の小林信彦は、これら先達の系譜でいえばあきらかにアンツル派だ。よくよく見聞しているし、手厳しいところもある。言いたいことは遠慮しない。ぼくはそういう小林の落語語りには信頼を寄せてきた。落語だけではなく、大衆芸能について鮮明な目利きができた。

子供のころから講談社の『落語全集』に没入していたらしく、志ん朝を感じるためには何でもしてきた。とくに名古屋の大須演芸場での「志ん朝三夜独演会」にはできるだけ通った。本書はその小林が志ん朝を褒めたくて、その背後の志ん生を温かくゆさぶった1冊だった。

もともとは日本橋に九代続いた和菓子屋「立花屋」の御曹司である。満州国が成立した昭和7年の生まれ。父親は菓子屋を没落させるのだが、小林はその父に連れられて歌舞伎や寄席に親しんだ。将来は動物園の園長か落語家になりたいと思った。中学生のとき徳川夢声の本を万引しようとしたら、店員に捕まって絞られた。このエピソードがいい。

高校では映画研究会をつくり、早稲田では英文科でサッカレーとピカレスク(悪漢小説)をやった。それからはいろいろの職業をへて、昭和34年に宝石社の推理小説誌「ヒッチコック・マガジン」の編集長になった。江戸川乱歩の推薦だったようだ。星新一・筒井康隆・山川方夫をサポートした。

フリーになってからはテレビの構成台本を書くかたわら、中原弓彦のペンネームでコミックノベルに挑み『虚栄の市』(河出書房新社→角川文庫)を問うと、そこから『オヨヨ島の冒険』(朝日ソノラマ→晶文社→角川文庫)のシリーズ化、『唐獅子株式会社』(文藝春秋→新潮文庫)のシリーズを発表しまくった。

文章はお手のものとなり、作家の才能やテレビ番組の構成力を見るのにも長じたのだ。『日本の喜劇人』(晶文社→新潮文庫)では森繁久彌を巧みに評価して、ぼくを悦ばせた。こうして満を持するかのように本書『名人』を書いた。なるほど、こういうふうにまとめるのかと感心した。

それでは、古今亭志ん生について。「えー」「まあ」「そいで」「うーん」「~てな」といったポーズフィラーがたまらない調子だが、あれは晩年からのことだった。

本名は美濃部孝蔵。高座名を16回も変えていて、5代目志ん生になったのは昭和14年の49歳だ。貧乏時代が長く、博打や酒に耽りすぎていたせいだとは言わないが(そのせいも大きかったが)、不遇時代が続いた。三升屋小勝に楯ついて干されたこともあった。

性格は「ずぼら」を絵に描いたようなものだが、一徹なところ、頑固なところもあって、昭和22年に大陸から引き揚げるとすぐに高座に上がって、そこからは自分の落語しかしなかった。夢声の『いろは交友録』(鱒書房)に、大阪の寄席に襲名したばかりの志ん生が初出演したときは、聴衆が気にいらなかったのか五分か七分でぷいっと高座を降りたという話が紹介されている。

志ん生が得意なのは、志ん生自身がそう言っているのだが、「ついでに生きている人たち」を演じているときだ。この「ついでに」や「つもり」がよかった。そこに得体のしれない「融通無碍」と「天衣無縫」が横溢する。噺の仕方では「くすぐり」も得意だったが、アイディアに富んでいたというより、これはアンツルも小林も証していることだが、柳家三語楼のネタをかなり借りていた。

小林は志ん生の芸は「明るく、荒涼としたユーモアがニヒリズムに裏付けられている」と書いて、それを否応なしに感じたのは《お直し》だったと書いている。昭和31年の三越落語会での高座で芸術祭賞をとった。「廓もの」の江戸落語だが、花魁が客引だった牛太郎と一緒になるというめずらしい話で、ちょっと痺れさせる。

志ん生は意外にもネタが多い。同時代では6代目の円生に匹敵する数だった(文楽はネタを絞っていた)。そのたくさんのネタをよくよく練っていた。ぼくが好きなのは《火焔太鼓》《品川心中》《井戸の茶碗》《居残り佐平次》など、なんとも絶妙な風合に揺蕩わせてくれる。

志ん生は1つの噺にも自分が好きな場面がいろいろあって、そこへさしかかるとうきうきすると言っていた。話していてうきうきするとは、まさに志ん生らしい。たとえば《火焔太鼓》なら次のようなところだ。

「あれはとても好きな噺でね、マクラの苗売りのところ、物売りの言い立てから天道干しのとこ、大名屋敷のお納戸口で用人との値段の駆け引きねェ。そぃから金を受け取っての帰ィり道でェひとりごと言う、あすこね。女房を柱につかまらせるところなんぞァ、とてもむつかしいけども、あたしゃ大好きで」。

落語には八っつぁん、熊さん、横町のご隠居、大家さん、女房、与太郎、大旦那、若旦那、お侍(お武家)、家来たち、三太夫、花魁、遊女、駕籠かき、物売り、泥棒、子供たち等々、江戸の町を往来する者たちが登場する。落語家はそうした人物の造形に勝手な工夫をするのだが、志ん生はあまりそういうことをしなかった。はっきりした演じ分けをしない。

だいたい江戸っ子であろうとする必要もなく(ヒがシになる江戸弁だった)、貧乏を演じる必要もない(ずっと貧乏だった)。もともとの暮らしぶりが、落語の身過ぎ世過ぎの日々に居たようなものだったのだ。とくに侍の描写など、まったく侍っぽくしていない。だからヘタなのだ。侍なんてバカにしていたのかとさえ思わせる。

ところが、《らくだ》の遊び人、《黄金餅》の破戒坊主、《三軒長屋》の鉄火な姐御などになると、これは志ん生しかあらわせない人物になる。「ついでに生きている」という風情が染み出してくる。こうなると「いいかげん」の案配がたまらない。

この「いいかげん」が志ん生の噺のすべてを名人芸にしていったのである。彫琢ではない。磨き上げたというのでもない。鋤いていった。あるいは梳いていった。紙々にしたのだ。どう鋤いて、どこを梳いたかは噺ごとにちがっているが、楮の濃さも変えていた。これが志ん生なのである。そういう志ん生に馬生と志ん朝という子ができた。

志ん朝は親父が絶頂を迎えていた昭和31年に高校を卒業して、東京外語大を受けたときは外交官志望だった。さいわい大学は不合格で、翌年、古今亭朝太として落語修業を始めた。落語が好きでもなく、ジャズのドラマーになりたかったようだが(だからシンコペーションがいいのかもしれない)、親孝行だったらしく、父親の勧めに従った。

親父は《子ほめ》《道具屋》などの前座噺をみっちり仕込んだが、本気の落語は自分が教えるのではなく、稲荷町の林家正蔵(のちの彦六)に稽古をつけてもらうようにした。《やかん》《巌流島》《こんにゃく問答》などは正蔵から仕込まれた。その後も円生や三木助に稽古を付けてもらい、このときはテープではなくノートに書き取ったという。

昭和34年の春に2ツ目に、昭和37年(1962)に志ん朝(3代目)を襲名して真打になった。文楽が推薦したらしい。このとき柳家小ゑんが先を越された。のちの談志だ。そうとう悔しかったようだ。当時の若手四天王といえば志ん朝、柳朝、円楽、談志だったのである。

正蔵らに稽古を付けてもらったのが、よかった。実際の噺の数は親父から教えてもらったのが3分の1くらいだったそうだが、噺のカマエやハコビやホドを口写しで先達たちから受けたのが大きい。おまけに志ん朝は文楽の芸に学ぶことにした。これがもっと大きい。親父のライバルともいうべき文楽を研究する気になったというのは、並大抵ではない。だから折り目の落語を身につけた。そこに生まれながらの志ん生の春風駘蕩の地がまざった。《船徳》という文楽の十八番があるのだが、これなど文楽でなく志ん生でもなく、まさに志ん朝だった。

こうして昭和46年に《今戸の狐》と《宮戸川》で文部省の芸術選奨新人賞をもらうころは、いよいよ志ん朝になっていた。ただ「遊び」がなかった。

志ん朝はいつのまに名人芸を身につけたのか。むろん年を経るにつれて味わいが出てきたのだろうけれど、それだけでは何か秘密を解いた気になれない。あまり知られていないかもしれないが、2つほどのきっかけがある。

ひとつは三木のり平の劇団に出るようになったことだ。新宿コマ劇場である。若旦那の役が多かった。何度か出たようだが、ここで揉まれた。のり平を尊敬していたのだ。ここで笑いのコツを掴んだのではないかと、小林は見ている。もうひとつは大阪に行くたびに笑福亭松鶴(6代目)の高座を聞き、松鶴のところに通ったことだ。上方落語を復興させた話を聞き、深く感動した。

「志ん朝の若旦那ネ、あれは天下逸品だなァ」と言われるようになったこと、志ん朝の人情噺は江戸前だけではなく「日本人を感じるねェ」というふうになった経緯にも、こんなことが手伝っていたのだろうと思う。そんなわけで若旦那が絶品だった《唐茄子屋政談》《船徳》など、いまの落語家にはマネできない。

もう一言、加えておく。志ん朝はドイツ語、車、カメラが好きだった。とくにカメラだ。「芸」も撮っていたのだと思う。「芸」が撮れたのだと思う。もっともこれだけなら勉強家だということで、芸のアルバムがふえていったというだけなのだが、志ん朝はそれをどこかで身につけていく。まぜまぜにする。文楽、親父、正蔵、のり平、松鶴、テレビ出演、馬生、一門たちの芸がまぜまぜになり、そのうち別なものになっていった。志ん朝の志ん朝たるゆえんだ。

こういう志ん朝を正統派の中の正統派とか、最後の本格的な落語家だというふうに片付ける向きがある。小林もぼくもそういうふうには片付けたくない。

志ん朝には「品」が動いていた。品格や品性が通っていた。噺の具合やそれを語る気分がごちゃごちゃしなかった。そう言っていいなら、高座が汚れなかった。これは世阿弥が重視した「却来」だ。非風に巻きこまれることを拒絶したのである。つまり志ん朝は「綺麗キッパ」だったのだ。

高貴だとか、貴紳的な「品」なのではない。洒落た品格なのである。ハンサムな綺麗さというものでもない。粋に綺麗だ。そこは文楽に通じた。

言いかえれば「花」があった。談志すら「志ん朝の落語は華麗だった」と偲んだ。この「花」は世阿弥の「花」とはかぎらない。初代吉右衛門や芸者や職人や、花柳章太郎や山田五十鈴や銀座のママに通じる「花」で、何かが華やぐ。志ん朝本人にそれがあったというより、そういう落語家であろうとしたところの「花」だ。

では、あらためて志ん生と志ん朝をくらべるとどうなるかといえば、志ん生は屈託がなく、屈託を消した。志ん朝は屈託を入れこみ、屈託を粋にした。志ん生の芸は曖昧の極みに遊んだものだったが、志ん朝は遊んだというより、「遊んだ者たち」をネタとして話すことを極めた。志ん生は「よどみ」を好んだけれど、志ん朝はその「よどみ」が折りたためた。こういう親子が2人ながらにして名人だったのである。驚くべきことだ。

⊕ 名人 志ん生、そして志ん朝 ⊕

∈ 著者:小林信彦

∈ 装幀:大久保伸子

∈ 発行者:柴野次郎

∈ 発行所:朝日新聞社

∈ 印刷製本:大日本印刷

∈∈ 発行:2003年1月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第一章 古今亭志ん朝

志ん朝日和(一九八一~二〇〇一年)

志ん朝さんとの一夜

江戸前のさりげなさ

五代目古今亭志ん朝

気むずかしさのすすめ

花冷えの夜の落語

志ん朝七夜

もう一つの「寝床」

志ん朝の三夜連続1995

志ん朝の三夜連続1996

志ん朝の三夜連続1997

築地での志ん朝独演会

志ん朝の三夜連続1998

梅雨の前の志ん朝独演会

志ん朝の三夜独演会終了1999

志ん朝の死、江戸落語の終り

∈ 第二章 古今亭志ん生

ある落語家の戦後

志ん生幻想

∈ 第三章 志ん生、そして志ん朝

一、<路地>の消滅

二、志ん生、大ブレイク

三、志ん生、倒れる

四、志ん朝、登場

五、志ん朝のいる<空間>

六、円熟期から<粋>の消滅へ

∈ 第四章 落語・言葉・漱石

『落語鑑賞』と下町言葉

夏目漱石と落語

『吾輩は猫である』と落語の世界

『吾輩は猫である』と自由な小説

『吾輩は猫である』と乾いたユーモア

∈ やや長めのあとがき

∈∈ 主たる参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

小林信彦(Nobuhiko Kobayashi)

1932年東京生まれ。早稲田大学文学部英文学科卒業。小説家、評論家、コラムニスト。中原弓彦の筆名も用いた。 「日本のことを勘違いして論じるアメリカ人」という設定のウィリアム・C・フラナガン名義の作品もある。その他の筆名に有馬晴夫、類十兵衛、スコット貝谷など。風間賢二は小林をさして「我が国における元祖おたく作家」と評した。著書は『日本の喜劇人』『ちはやふる奥の細道』『ぼくたちの好きな戦争』『極東セレナーデ』『夢の砦』『和菓子屋の息子』『一少年の観た<聖戦>』『天才伝説横山やすし』『おかしな男渥美清』『テレビの黄金時代』など多数。