父の先見

千夜一夜物語

平凡社・東洋文庫 1966~1992

The Alif Laila or Book of the Thousand Nights and One Night 1839~1842

装幀:原弘

今夜が1400夜目の千夜千冊だ。56歳のころにちょいちょいと書き出して、ここまでざっと10年ちょっとかかった。だから、いまや67歳だ。多少ながら感慨もある。長く続いたからではなく、やっとのこと1400冊目にしてアラビアン・ナイトとしての『千夜一夜物語』をなんとか組み込めたからだ。

このウェブサイトを「松岡正剛の千夜千冊」と名付けたことについては、夙(つと)にアラビアン・ナイトの物語として知られてきたガラン版やバートン版の『千一夜物語』、あるいはわが知的青春期に決定的な影響をもたらした稲垣足穂(879夜)のショートコント集『一千一秒物語』を、当初から念頭のどこかにおいていた。それはずっとゆらめく海市のごとくにぼくのアタマを去来していた。

そのため、最初の最初から「千夜千冊」とタイトリングしたにもかかわらず、松岡さんの今度始められた「千夜一夜」はおもしろいですねえとか、「本の千夜一夜」なんてえらいことを始めましたね、とよく言われたものだ。多くの人が「千夜千冊」ではなくて「千夜一冊」だと思ったようだ。

なるほど「本の千夜一夜」でもよかったかもしれないが、これでは物語ばかりを扱うように思われてしまいかねない。また、これを「千一冊の本」というふうに思ってもほしくなかった。

それならこれをちょっと捻って「千夜一千冊」とするのもアリだったのだが、今度はそれではあまりにもアラビアン・ナイトやイナガキ・タルホに準じすぎる。それであえて「千夜千冊」としてみたのだった。

それにぼくは、『千夜一夜物語』が1001の数に達した物語群ということではなくて、一夜が千夜におよび、その千夜が一夜にひそんでいるという意味だと理解したかったので、だからかっきり1001夜というのではなくて、夜に夜が継がれ、夜が夜に次々に織りたたまれていくような意味で、「千一夜」というより「一冊千夜」とか「千夜千冊」とかと、いささかナイトメアなイメージで呼びたかったのである。

まあ、ぼくの話はそのくらいにして、そもそもアラビアン・ナイトの物語がなぜに「千一夜物語」とか「千夜一夜物語」と呼ばれるようになったかというに、原題が「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」と言った。これがもともと「千の夜と一つの夜」という意味だった。「アルフ・ライラ(千の夜)・ワ・ライラ(一つの夜)」である。

これはアラビア語だ。「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」なんて、口でこのシラブルをころがしてみるだけで、アラビアンな感じがしてぞくぞくしてしまうけれど、しかし、この「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」はイスラーム文化圏の各地で伝承されてきた物語の断片的な群れのことをさしていただけで、たとえば『イソップ物語』や『ミリンダ王の問い』や『今昔物語』のように、何冊かの物語集成として編集を了えていたものではなかった。

「アルフ・ライラ」という枠組は、たとえば日本の「百物語」がそうであるように、アラビア語で「たくさんの物語を話す」という様式のことだったのだ。

すでにこの数夜続いた千夜千冊のなかでも書いてきたことだが、今日のアラビア語はもともとは北アラビア語で、その最もピュアなものはアラビア半島の中部からシリア砂漠地方で話されていた。

イェーメンなどの南アラビアでも昔は別の言葉があったけれど(南アラビア語)、これはいまでは死語になっている。

当時の北アラビア語はジャバル・シャンマルなどで発達したどちらかというと都市型の言語であって、もっといきいきしたアラビア語は遊牧民バタウィが使っていて、そのほうのアラビア語が7世紀以降のムハンマド(マホメット)のクライシュ族らによって「イスラームの言葉」つまりは「アラビア語」として世界に広まったのである。

だから「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」に入っていった物語の言葉たちも、きっとこのような遊牧性に富んだものだったとおぼしい。

けれども、このような物語のためのアラビア語がユーラシアを動きはじめたとき、すでに拡張しつつあったイスラーム社会の版図の各地に伝承されていたのは、古代ペルシアの説話や古代インドの昔話や、ときには小アジアや古代ギリシアの話たちでもあって、これらがかなり混交して流れ動いていたわけである。それゆえ「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」は、そうした各種の伝承物語をアラビア語にくみなおしていった物語の枠組(フレームあるいはメタフレーム)のことだったということになる。

ちなみに諸姉諸兄は先刻承知だろうけれど、アラビア語を生み育てたトポスとしてのアラビア半島のことは、アル・ジャジーラあるいはアル・ジャジーラ・アル・アラビヤという。念のため。

というわけで、このような枠組としての「アルフ・ライラ・ワ・ライラ」が「千の夜と一つの夜の物語」からしだいに『千一夜物語』になっていったということになるのだが、そうなるにあたっても、そこにはいくたの変遷があったはずである。

実際にも、10世紀から11世紀のはじめあたりにまとまった『アル・フィフリスト』という書籍目録には、ササン朝ペルシア期の『ハザール・アフサーナ』という書物が入っていて、これは「1000の物語」と伝えられていたようだし、マスウーディー(956年没)の著名な百科全書的著作『黄金の牧場』にも中世ペルシア語(パフラヴィー)の『ハザール・アフサーナ』がアラビア語に移されるうちにアラビアン・ナイトになったと記述されている。

しかしながら、この10世紀や11世紀のアラビアン・ナイトがどういうものであったかは、まったくもってわかっていない。写本もない。

今日のわれわれがなんとかわかるのは、15世紀になってからのことで、ファティーマ朝のカイロで「アルフ・ライラ」が物語としてまとまって流行したということだけなのだ。このことはエジプト人アル・マクリージーの『アル・ヒタト』という地誌も伝えている。

こうして、現在確認されている最古の『アラビアン・ナイト』手写本はパリの国立図書館にあり、それは15世紀半ばのものなのである。ということは、15世紀あたりで、やっとアラビアン・ナイトの原型がかたまってきたということだった。なんともアルフ・ライラで、ワ・ライラな話であることか。

ということで、アラビアン・ナイトの正体には、おおざっぱにいって、次の3つの流れがあったということになる。

(B)10世紀から12世紀くらいにバグダードでアラビア語で

書かれた物語群

(C)11世紀以降にカイロやアレクサンドリアでまとめられた

物語群

現行アラビアン・ナイトには、これらの(A)(B)(C)3つの流れがまざっていた。

では、これでアラビアン・ナイトのルーツ探しが一件落着したのかというと、そうはいかない。今日知られるアラビアン・ナイト『千一夜物語』が必ずしも「アルフ・ライラ」の原型そのままではないということについては、もっと決定的なことがあきらかになってしまったのだ。

それはなんと、われわれが子供のころから親しんできた、あの「アリ・ババと四十人の盗賊」や「アラジンの不思議なランプ」や「シンドバードの冒険」などが、もとの「アルフ・ライラ」には入っていなかった、さらには8世紀のものにも15世紀のものにも入っていなかったということだ。

そんなことがアリなのかと思うけれど、アリだった。このことについては、すでにはっきりした証拠があがって、歴史的にバレている。フランス人のアントワーヌ・ガラン(1646~1715)がアラビアン・ナイトをアラビア語の写本からフランス語に移したそのとき、1660年代に入手した『シンドバード航海記』の写本をその3巻目にまぜたことがわかっているからだ。

シンドバード(シンドバッド)の話は、ハルーン・アル・ラシードがバグダードを治めていた御代に、その日暮らしの荷物担ぎをしていた青年シンドバードが、ある日に出会った老人シンドバードからこんな話を聞いたというふうに構成されている。

それが第1の航海から第7回の航海の冒険の物語になっていて、その物語の舞台となっているのがハルーン・アル・ラシードが8世紀にイスラーム文化を最も栄えさせたアッバース朝の社会だということになっている。ハルーン・アル・ラシードの御代のことは、ほかのアラビアン・ナイトの物語のなかにもいろいろ語られている。

王様ハルーン・アル・ラシード自身も、いつも幼ななじみの宰相ジャハールと警視総監の太刀持ち役マスルールとを連れて、そこかしこで水戸黄門さながらの活躍をして、アラビアン・ナイトのいろいろな挿話の中に登場する(第299夜・第306夜・第307夜など)。

それたけでなく、若いころのシンドバードが出航したバスラ(現在はイラク)は当時の有名な港で、そこでは実際にも貴金属・象牙・珊瑚・天然真珠・香料などが交易されていた。これはシンドバードが持ち帰った宝物とほぼ重なっている。

こういう符牒がいくつもあったので、シンドバードの物語はてっきり昔からの「アルフ・ライラ」のひとつだと思われてきたわけだった。

ところが、そうではなかったのだ。アントワーヌ・ガランがシリア人あたりから仕入れた話か、当時の写本から転用したものだったかなのである。シンドバードだけでなく、その後に「アリババ」も「アラジンのランプ」も後代の混入によるものだったということがあきらかになった。

これは、アラビアン・ナイトの歴史の汚点であり、失望すべきことなだろうか。まったくそうではない。

今後、新たな原型の写本が見つかって、やっぱりアラビアン・ナイトのまとまりは昔からあったということになるかもしれないし、そうでなかったとしても、それはそれでかえって、この物語の構造がこのように幾つもの説話や挿話が入りこめるようになっていて、そのこと自体のすばらしさが強調されるだけなのである。それほどにアラビアン・ナイトは”物語の乗り物”としてすぐれた装置をもっていたということなのだ。

それについては、この“物語OS”ともいうべきがどのようにできているかを多少は知らなければならない。

ふつうは「枠物語」と呼ばれてきたアラビアン・ナイトの物語OSのフレーム・ストーリーは、いまさら書くまでもないことかもしれないが、次のようなお話になっている。

今は昔、インドからシナまで治めていたササン朝のシャフリヤール王には、サマルカンドを治めるシャー・ザーマンという弟がいた。二人は長く離れて暮らしていたので、弟王は兄王に会いたくなって旅に出たのだが、途中で忘れものに気がついて宮殿に引き返すと、妃(きさき)が奴隷と臥所(ふしど)をともにするところを見てしまった。

すぐさま弟王は二人を成敗して兄王の宮殿に到着したものの、どうも心が鬱々として晴れない。兄王はそんな弟を案じて狩りへの同行を勧めてくれたけれど、弟は気分が乗らず宮殿にとどまる。ところが兄王が狩りに出掛けると、宮殿の庭園では何人かの妃が奴隷の愛人たちと乱行のかぎりをつくしはじめた。

物陰からこれを見ていた弟王は、なんだ、自分だけが不運ではなかったのだと、なんとも奇妙にホッとする。狩りから帰ってきた兄が弟が元気をとりもどしているので、理由を尋ねると、かくかくしかじか。兄も覗き見をして事態の深刻であることを知る。その妃たちと奴隷はただちに殺された。

呆れた二人は、世界はかくも理不尽になっているのかと、身をやつして旅に出る。とある泉のそばで憩っていると、湖水から頭に櫃(ひつ)をのせた巨きなジン(魔人)があらわれた。二人が身をひそめていると、ジンは立ち木の根元で櫃から乙女をとりだし、その膝枕でうとうとと眠りはじめた。

乙女は二人を見つけて、私を抱きなさいと言う。抱かなければジンを起こす、私は、ほれ、このように570個の数珠を持っているが、これはいままでに寝た男の記念なのだと言う。二人はやむなく数珠をあげ、乙女とかわるがわる交わった。

それで乙女が打ち明けるには、自分は婚礼の夜にさらわれて七重に鍵がかかる箱に閉じ込められたのだけれど、やろうと思えば、どんなことでもやれるものだと言う。

兄弟王は巨人のジンさえ女に裏切られるのだから、われわれがそうなってもしょうがないのだと慰めて兄王の宮殿に帰り、シャフリヤール王はただちに妃たちの首を刎ねた。けれどもこうなると、どんな女も信用できなくなった。そして、それからというもの、一夜かぎりの処女を迎えては、その翌朝にその首を刎ねることにした。

やがて宮殿に処女がいなくなったので、王は大臣にどこかで処女をさがしてくるように命じた。すぐに殺される処女が見つかるわけもなく、大臣が思い悩んでいると、父の様子に気がついた娘姉妹がわたしたちが王のもとに行くと言い出した。姉がシャハラザード、妹がドゥンヤーザードといった。

姉妹は連れ立ってシャフリヤール王のもとに赴き、一計を案じて毎晩おもしろい話をすることにした。姉が物語り、妹が話を促した。

さっそく『商人と魔王の物語』を話してみると、妹がまず熱中して、続きをねだる。姉のシャハラザードは王さまの許しがあれば、話そうと言う。王も十分にその続きが聞きたくなっていて、新妻を殺すことを一日延期することにした。

次の夜もシャハラザードは話の続きをするが、夜明けが近くなると、話を中断してしまう。王は話が聞きたいので、また一夜を殺さないでおく。こうして一夜また一夜と物語は次から次へと続いて、千一夜を重ねるにおよんだ。そのあいだに、シャフリヤールとシャハラザードには何人かの子宝が恵まれた。

王はいつしか賢明で優しく、しかも美しいシャハラザードを心から愛するようになって、それとともに世の女たちへの激しい怒りも失せ、王も王妃も幸福な人生をおくることになったとさ‥‥。

これがアラビアン・ナイトの“物語OS”としてのフレーム・ストーリーである。たいへんよくできている。ただし、そのよくできているという理由には、さまざまな意味がある。

ぼくがアラビアン・ナイトを最初に読んだのは、むろん子供のころの絵本か子供用のものだった。まさに「アラジンと魔法のランプ」や「シンドバッドの冒険」である。正確にそのときの印象を思い出せるわけではないが、そこにはたいそうエキゾチックな高ぶりと、もうひとつは「一休頓知咄し」や「三匹のこぶた」などの、ときどき子供用の童話や絵本でもおなじみの「知恵のくらべあい」のようなものを感じたことを、うっすらおぼえている。

ただ、そこにはシャフリヤール王とシャハラザードの発端の話は入っていなかった。うまく子供用に翻案しにくかったのであろう(念のため確かめてみたところ、いまの岩波少年文庫のディクソン版中野好夫訳にも、福音館書店版にも入っていなかった)。

青年をすぎてから走り読んだのは、今度はバートン版だった。稲垣足穂がしきりに引用していたからだったのだが、探検家で東洋学者であったリチャード・バートンが1885年から3年ほどかけて英語翻訳を手掛けたもので、その描写や言い回しははなはだ官能的である。初版のレッチフォードの挿絵も、シャハラザードにしてかなりエロティックだった。

バートン版は大宅壮一が東大学生時代にチームを組んで日本語訳にとりくんだほか、大場正史が一人で完訳して、『千夜一夜物語』として角川文庫からは全21冊で、河出書房からは1967年に全10巻で刊行された(いまはちくま文庫)。やはり古沢岩美のエロティックな挿絵が入っている。むろんすべては英訳本からの翻訳である。

バートン版がそういうものだったため、ぼくのアラビアン・ナイト読みはかなり偏向したものだった。フレーム・ストーリーにおいて、すでにこの物語の骨格が「猟奇者と語り部の関係」にあると思えたからである。

しかし、そのうち、本来のアラビアン・ナイトはそういうところばかりに狙いがあるわけではないということが知れてきた。けれどもそのことは、この、今夜とりあげている東洋文庫のシリーズで、アラビア語から前嶋信次が独力で訳出した中身と解説に出会うまでは、ほとんどわからなかったことだった。

本書の長きにわたった訳者であり、アラビアン・ナイト研究の日本の泰斗で、その博識をもって斯界に大きな影響を与えつづけた前嶋信次こそが、各巻の巻末にまことに詳細な解説と解読のポイントをあげていて、それがぼくをして大きく軌道転回させたのだった。

こうして、事情に疎かったぼくにもじょじょにアラビアン・ナイトの全貌が立ち上がってきたわけだが、そもそものフレーム・ストーリーについてはずっとあとからその構造の歴史を知ることになった。

最初に納得させられたのは、フランスの民話学者エマニュエル・コスカンが20世紀の初頭に発表した仮説で、このフレーム・ストーリーには3つの別々の説話の型がまじりあっているというものだった。

(イ)妻に裏切られた男が、自分よりもすぐれた地位にある人物も

似たような不幸な目にあっていると知って元気を回復すると

いう話。

(ロ)超人間的な威力をもつものがいくら目を光らせて監視して

いても、女はこれをまんまと出し抜いてしまうという話。

(ハ)物語が上手な女が汲めども尽きぬ話術を駆使しまくって、

自分の父親や家族が遭遇している危難をのりこえていくと

いう話。

こういう仮説だ。なるほど、そういうふうにも見える。では、これらはそれぞれいったいどこからきたフレーム・ストーリーなのかとなると、ここからは時間がかかった。

これについては、とくに前嶋信次の『千夜一夜物語と中東文化』(平凡社東洋文庫)や『アラビアン・ナイトの世界』(平凡社ライブラリー)などを読むまで、その背景をつかめなかった。

いまは詳しいことを紹介するのを省くけれど、前嶋によると、(イ)の妻に浮気された二人の男の話というフレーム・ストーリーについては、『百一夜物語』というわずか18話のアラビア語の説話集にも似たフレームがあるらしい(これにはベルベル語になったモロッコ版もある)。しかもそれは、なんとサンスクリット説話集『鸚鵡七十話』にも、漢訳大蔵経の『旧雑譬喩経』にも、どこか共通する物語としてすでに使われていたのだという。

(ロ)の魔物を裏切るフレーム・ストーリーについては、11世紀のカシミールの詩人ソーマデーヴァの『カター・サリット・サーガラ』という説話集に近い話があって、それがまたまた『鸚鵡七十話』にも収録されていた。そこでこれをさらに追っていくと、『ジャータカ』の第436話にヒマラヤの洞窟で阿修羅が身分の高い美女をさらって箱に入れていたところ、それでも裏切られてしまったという話があることがわかった。

次の(ハ)の女性の巧みな話で身内が危難をまぬがれるというパターンは、まずはマハーラーシュト語で書かれたジャイナ教の説話にあるらしい。それは12世紀のデヴェンドラ・ガニが著した聖典『ウッタラーディヤナ・スートラ』というもので、それがタイの“牛物語”として知られる17世紀の『ナンドゥカ・パカラナム』や、ジャワの『タントリカ・カマンダカ』にもリンキングしているということが知れてきた。

おおまかにはそういったぐあいで、総じては、インドに発した物語がいろいろのところでヴァージョンをふやし、そのいずれかがまわりまわって、アラビアン・ナイトのフレーム・ストーリーに終結したということなのだ。

つまりは「アルフ・ライラ」とは南アジアとマグリブ(北アフリカ)に特有の物語母型なのである。物語マザーなのだ。その物語マザーが次々に「ワ・ライラ」を取りこんだ。そういうことだった。

それではこのフレームに盛られていった物語の数々はどうだったかというに、いまのところは、スコットランド生まれでのちにアメリカでセム系文化の研究の第一人者になったダンカン・マクドナルドの次のような段階的な見方が有力になっている。

(第1段階)中世ペルシア語による『ハザール・アフサーナ』が

ササン朝のホスロー・アヌーシルワーン帝

(在位531~578)のころにできた。

(第2段階)その『ハザール・アフサーナ』がアラビア語化され、

アッバース朝のアル・マンスール(在位754~775)

のころに『アルフ・フラーファ』となって写本されて

いった。フラーファは物語という意味。

(第3段階)そこに「枠物語」の候補が各種ついて、それがやがて

シャハリヤール王とシャハラザードのメインフレーム・

ストーリーとしてまとまっていった。

きっとそのころから『アルフ・ライラ・ワ・ライラ』

(千一夜物語)と呼ばれていたのであろう。

(第4段階)この「枠物語」付きの『アルフ・ライラ』にさらに

昔話と説話が加わって、ファティーマ朝

(969~1171)の末期にカイロでおおいに人気を

博して流行した。

(第5段階)これらがシリア地方に広がり、さまざまに流布し、

ついに17世紀末になってガランによってフランス語に

訳された。このときシンドバード、アラジン、アリババ

などの物語が加わった。

(第6段階)一方、1814年にアフマド・ビン・ムハンマド

(シルワーニー)がカルカッタでアラビアン・ナイト本

の印刷を始めた。カルカッタ第一とかカルカッタ第二と

呼ばれる。前嶋信次が東洋文庫に訳しつづけたのは

カルカッタ第二である。

ようするにアラビアン・ナイトの「話の種子」は南アジア、東南アジア、中東、北アフリカのいずれにも及んでいて、それらが初期にはバグダードに、ついでは中東に、さらにはカイロに集まって幾つかのプロトタイプをかためる編集が進捗したということなのである。

それが異国人たちにものめずらしくて、シリアやアナトリアなど東西に運ばれてアンダルス(イベリア半島)を越え、結局はヨーロッパ人の手で新たな物語が加えられた異国情緒たっぷりな『アラビアン・ナイト』として世界中に知られていったわけである。そうなった経緯については、バートン版がまさにそうなのだが、さまざまなオリエンタリズムが加飾されてもいった。

しかし、最も早くアラビアン・ナイトをヨーロッパで組み立てたアントワーヌ・ガランには(これがガラン版)、オリエンタリズムよりもアラビックなイスラーム文化を正当に評価しようという応援団としての気分も濃厚だったようで、ガランの1697年の『ビブリオテーク・オリエンタル』という東方百科全書的な著作では、「ヨーロッパがイスラーム世界に関心を寄せるのはそこに豊かな文明があるからであり、イスラームがわれわれの文化にほとんど関心を示さないのは、その文明があまりにすぐれていて自前のものでまにあっているからだろう」と書いたものだった。

ところがその後、1826年のチャールズ・ラム版まではまだそうでもなかったのだが、1840年代のイギリスのレイン版、その次のペイン版、1880年代のバートン版あたりから、事情が変わってきた。これらの翻訳時期が列強の植民地競争時代に重なって、中東やインドやアジアや(アヘン戦争が1840年だ)、はてはアフリカ分割に関心が向かったため、アラビアン・ナイトを後進国理解のツールとして読むという風潮にもなっていったのである。つまりはオリエンタリズムが過剰に加飾されたわけだ。

これを多少とも一掃しようとしたのがフランスのジョセフ・マルドリュスによる自由翻訳ともいえるフランス語全訳でだった。これはほとんど翻案ともいうべきものではあったものの、「文学」としてのアラビアン・ナイトを鼓舞させるという意味では気を吐いた。

一言でいうなら、マルドリュスはアラビアン・ナイトをアラブ文学ではなく“フランス文学”にしてみせたのだ。

けれどもそれはそれで各国に勝手なアラビアン・ナイト翻案をはびこらせたともいうべきで、その余波は明治日本にも及んだ。日本版アラビアン・ナイトは、まずは永峰秀樹訳や井上勤訳の『暴夜物語』『全世界一大奇書』『烈女之名誉』などとなり、さらには日夏耿之介・森田草平・谷崎潤一郎のアラビアン・ナイト取り込みをへて、蕗谷虹児(569夜)の「月の砂漠」などに変じていったのだ。日本においては、この「暴夜」というのがアラビアのことだった。

こうしたアラビアン・ナイトの枠組と変遷については、すでにホルヘ・ルイス・ボルヘス(552夜)が「バベルの図書館」に『千夜一夜物語』のガラン版とバートン版を入れていて、その序文に次のように端的なオマージュを捧げている。

‥‥私はことあるごとに、東洋が西洋の伝統であることを思い知らされる。すぐに思い浮かぶのはヘロドトス、聖書、マルコ・ポーロ、キプリングといった名前だが、それらのどれにもまして眩しいのが『千夜一夜物語』なのである。そこにはどうやら東洋の概念が集約されているようだ。

‥‥古来、量の概念と質の概念は対立するものと考えられてきた。われわれは任意の書物について、長いことがまるで犯罪的なことでもあるかのような言い方をするが、ある種の書物の場合、長大であることがすなわち質に、それも本質的な質に転化することだってあるものなのだ。たとえば『怒れるオルランドー』『ドン・キホーテ』『千夜一夜物語』である。

‥‥インド人は一体の神、伝説上の一人物、同じ作品の同じ時代の一登場人物に、膨大な叙事詩をふりあてているが、『千夜一夜物語』の世界の構築には、幾多の世紀、歴代の王たちの協同があった。その連鎖する物語そのものの核はインドに端を発するとしても、それがインドからペルシア、ペルシアからアラビア、アラビアからエジプトへと伝播していくにつれてしだいに勢いを増し、増殖していったのである。

‥‥一見したところ『千夜一夜物語』は、ひたすら幻想を紡ぎだすばかりのようだが、その迷路を探検したあとでは、それがただの無責任な渾沌とはわけのちがう、思いっきり解き放たれた想像力の乱舞であることにわれわれは気づくのである。

‥‥われわれは誇張なしに、二つの時間の中にいる。ひとつはわれわれの運命がそこで進行中の歴史的時間であり、もうひとつが『千夜一夜物語』の中の時間なのである。それはシャハラザードとともにわれわれの手助けを永久に待っているものである。

さて、前嶋信次訳の東洋文庫『アラビアン・ナイト』全18巻の壮観には、みごとに1001夜の話がシャハラザードの語りのままに収録されている。

ぼくは以前、ここにはきっと1001夜もないのだろうとタカをくくっていたのだが、そうではなかった。シャハラザードの語り出しと妹が姉にせがむ調子こそ、どの夜でもまったく紋切り型ではあるものの、話のほうは手を替え品を変えてえんえん続き、それがぴったり千夜プラス一夜を数えるまで続いている。最初が「商人と魔王との物語」、最後が「靴直しマアルーフとその妻ファティーマの物語」だ。

ただし、話のほうは一夜一話とはかぎらない。数夜に及ぶものがたくさんあって、たとえば「海から来たジュルナール」や「黄銅城の話」や「七人の大臣たちの物語」などは6~7夜から10夜近く語り継がれるし、「シンドバードの冒険」はさっき数えたら第537夜から第566夜までだから、ほぼ30夜になんなんとする。

なかで最大の長編といえば、なんといっても「オマル・ブヌ・アン・ヌウマーン王とその二人の御子シャルカーンとダウール・マカーン、そしてこの人たちにおこった驚異と珍奇な物語」である。

略して「オマル王とその王子たちの物語」というのだが、支話から支話に話が次々にすべって、東洋文庫の3巻と4巻まるまるぶん、第46夜から第106夜まで及ぶ。日本語にすれば400字詰め原稿用紙で数えて1400枚くらいになろう。

この話はウマイヤ朝時代(661~750)のイスラーム社会をみごとに反映したもので、ムスリムとビザンティン帝国のキリスト教徒との相克と激突を背景に、そこに勇士や美女や善人や呆け者や悪党をふんだんに配して、とうてい飽きさせない。

ムスリムたちが当時のキリスト教徒たちを、フランク人、ギリシア人、ドイツ人、ラグザ人、ヴェネティア人、ジェノヴァ人などと呼んでいるのも、「ヨーロッパ人」というものがまだまだ定着していなかった時代社会を如実にあらわしていて、そこがイスラームならではでおもしろい。ようするにこの長ったらしい話は、イスラム軍がコンスタンティノープルを包囲して不首尾におわった時代の話なのである。

しかし、それだけではない。ここにはとんでもない物語編集術が横溢している。「オマル王とその王子たちの物語」の筋立てがどういうものかを知れば、『千夜一夜物語』がボルヘスをして「もうひとつの時間」に埋没させた理由はすぐに伝わってくる。

かなり複雑でこみいってるが、これこそがアルフ・ライラでワ・ライラな千夜一夜の物語というものなのである。付いてこられたい。憑いてきてほしい。

(01)まだ寒村にすぎなかったウマイヤ朝のバグダードに、その名をオマル・ヌウマーンという王がいた。スルタンである。正后とのあいだにはシャルカーンという男児だけが生まれ、ほかに子宝はいなかった。そこへ小アジアの東部カイサリーヤのキリスト教徒の王から、ギリシア系のソフィアという美しい女奴隷が送られてきた。オマル王とソフィアは男女二人の双生児を産んだ。女の子はザマーン、男の子はマカーンと名付けられた。

太子シャルカーンは、このソフィアが産んだ異母妹弟を知らないままだった。オマル王が別々に育てたからである。

(02)あるとき、コンスタンティノープルのアフリードゥーン皇帝の使節がバグダードにあらわれて、オマル王に「カイサリーヤを討伐するから協力してくれ」と頼んできた。オマル王は大臣ダンダーンの進言をとりいれて、太子シャルカーンに1万の軍兵を授け、ダンダーンを補助につけた。行軍20日のすえ、ようやくギリシア人の地域に着いた。まだギリシア人がアナトリアを支配していたころのことだ。

(03)シャルカーンはダンダーンに無断でただ一騎、敵の偵察に出掛け、水辺のほとりで格闘に興ずる美女たちを見た。なかにひときわ強靭な美少女がいて次々に投げとばしている。年長者の老婦も敵ではなかった。太子は思わず進み出て、この美少女と相撲をとってみたが、3度とも投げつけられた。

美少女はカイサリーヤ王の娘のアブリーザである。稀代の勇猛果敢の持ち主だった。太子はしばらく客人として桃源郷のような日々を過ごしていたが、そこへ100人ほどのビザンツの兵士たちが襲ってきた。老婦が密告したらしい。なぜ老婦がこんなことをするかというに、彼女はカイサリーヤ王の母であり、アブリーザの祖母なのだが、この少女の清純と果敢に嫉妬していた「まがつび」だったのである。

(04)太子シャルカーンはビザンツの兵士100人と決闘、80人を屠って残りを敗走させた。しかしそこでアブリーザがこんな話を打ち明けた。

実はあなたをここまでおびき寄せたのは、コンスタンティノープルの皇帝と自分の父たるカイサリーヤ王との相談づくのことだから、これは危険な策略なのだ。だから早く帰国したほうがいい。私も故郷を捨ててバグダードに亡命したい。

ついては、もうひとつ秘密があって、あなたのところへ送られたソフィアは実はコンスタンティノープル皇帝の娘の一人であって、海賊に捕らえられたのち転々としていた人なのである。それを私が救ったのだという。

(05)シャルカーンとアブリーザはバグダードに戻り、アブリーザがもっていた宝玉がオマル王に贈られ、オマル王はこれらを3人の子にそれぞれ分け与えることにした。シャルカーンは貰った宝玉をアブリーザに返した。

ここであろうことに(いや、この時代はしょっちゅうのことだが)、オマル王がアブリーザの容色にむらむらとした。けれどもそんな手にはこの美少女は靡かない。そこで王は一夜の酒に麻薬を入れて昏睡させ、犯してしまった。アブリーザは懐妊し、世をはかなみ、故郷を懐かしんで、ついに侍女マルジャーナのはからいで黒人の手でカイサリーヤに戻っていった。

(06)アブリーザは帰途、陣痛が始まったところを黒人に言い寄られ、激しく罵倒はしたものの惨殺された。その最期の直前、アブリーザが産み落とした子はルームザーンといって、のちのち、この長大な物語のラストをしめくくる人物になっていく。

(07)一方、アブリーザの父ハルドゥーブは失踪した娘の行方を尋ねて軍を率いて国境近くにさしかかり、遠方から娘が黒人に惨殺されるのを見た。ハルドゥーブは深くオマル王を恨み、母なる「まがつび」に頼んで美女を集めさせ、彼女らにイスラームの学者をしてアラブの教養を身につけさせ、イスラームの風習を教えこみ、これをバグダードに送りこむことにした。

(08)バグダードの王宮では、シャルカーンがアブリーザの失踪を憂い、オマル王が自分よりも、まだ見ぬ異母弟妹のマカーンやザマーンを偏愛しているらしいことに心を傷め、ダマスクスの太守の任を得ると都を去った。

そのマカーンとザマーンも14歳になったので、メッカ巡礼をしたく父に申し出るのだが、許しが出ない。そこで二人は手を携えて王宮を脱出してアル・ジャジーラ(アラビア)に旅立ち、メッカとメディナの巡礼を果たした。さらにエルサレムに及んだところで、マカーンが病いに罹った。

(09)ザマーンはマカーンの病気を治す手立てをさがしに外出したところ、その途中で粗暴な牧人にさらわれ(遊牧民であろう)、ダマスクスに連れていかれたうえ商人に大金で売られてしまった。当時は略奪・凌辱は日常茶飯事なのである。

その商人は取引の特許状をもらうため、太守シャルカーンにこの娘を献上した。シャルカーンはここではからずも妹と対面することになるのだが、自分の異母妹とは知ってはいないため、つい交わって女児クディヤ・ファカーンをもうけた。うら若い母となったザマーンがオマル王にもらった宝玉をみどり子の首にかけてやったところ、ここでシャルカーンは驚き、初めて新妻が自分のたった一人の妹であることに気づき、その運命におののいた。ともかく二人はバグダードに帰る。

(10)オマル王の宮廷では「まがつび」の奸計による偽装イスラーム美女によって、王が途方もなくめろめろになり、ひどい失政が続いていた。

ザマーンはシャルカーンの侍従長であった男のもとに嫁がされ、ファカーンは母と別れてシャルカーンのもとで養育されることになった。侍従長はマカーンとザマーンが兄妹であることを利用して、自身の立身に役立てることを思いつく。そんなときオマル王が横死をとげた。侍従長はここをせんどとマカーンを王の後継ぎに仕立て、マカーンがスルタンになった。

(11)本来は王になるはずだったシャルカーンは、この新王の誕生を訝ったが、なんとか弟のために応援することにする。新王マカーンもこの兄の義侠の愛を感じ、ここにイスラーム独特の兄弟の睦みがうたわれる。

こうした二人の力によって、いよいよイスラーム軍によるビザンティン帝国への本格的遠征が計画される。この遠征の物語には、ウマイヤ朝からアッバース朝にかけての数回におよぶイスラーム軍のコンスタンティノープル攻略戦が歴史的事実として反映するとともに、その後の十字軍との戦いなどもいりまじっている。

(12)シャルカーン&マカーン軍とビザンツ軍との戦闘は、なかなかの軍記物語になっている。奇襲・敗走・絶体絶命そのほか満載で、そのくせ最大の危機を切り抜けるのはいつもシャルカーンの超人的戦闘力なのである。

他方、コンスタンティノープルが陥落寸前になるとこれを逆転させるのは、いつも「まがつび」の計略なのである。この老婦は物語の変容を一手に引き受けているかのようで、ここではスーフィーの魔術を使ってシャルカーン&マカーンの陣営に入りこみ、相手をやすやすと手玉にとっていく。

これを怪しむのは一人ダンダーンのみなのだが、いまだ老婦の正体は見破れない。こうして寄せ手は峡谷の街道で前後を断たれ、ほとんど全滅となり、シャルカーンもマカーンも捕虜となった。

(13)イスラーム軍万事休すと見えたとき、ふたたび勇力をふるって事態を打開したのはシャルカーンである。イスラーム軍は陣容をたてなおし、いよいよコンスタンティノープルに迫る。

ビザンツ軍の総帥はギリシア人アフリドゥーン皇帝だった。剛勇で鳴り、シャルカーンに決闘を挑むのだが勝ち目がないと見ると、一転、狡猾な戦法に出て部下たちを使ってシャルカーンを槍攻めにし、閉じ込めてしまう。悲憤の若武者マカーンはカイサリーヤの王ハルドゥーブと相見えてこれを討ち取るものの、シャルカーンは首を掻き落とされてしまった。

(14)シャルカーンを失ったイスラームの将士たちは落胆し、哀歌を詠じてその悲しみにふける。ひたすら家郷を偲んで、心もたのしまない。そこで一夜、大臣ダンダーンがマカーンや将士たちを慰めるために、物語をする。

ここで「オマル王とその王子の物語」、すなわち「オマル・ブヌ・アン・ヌウマーン王とその二人の御子シャルカーンとダウール・マカーン、そしてこの人たちにおこった驚異と珍奇な物語」の前段が終わり、ここから一見、別の二つの恋物語がはさまれるのだが、これがまためっぽう長い。

それも第1の「タージル・ムクールとドゥンヤー姫の物語」の途中に、第2の「アジーズとアジーザの物語」が入りこむというふうになっている。

(15)ここでは、これらを省くことにするが、「タージル・ムクールとドゥンヤー姫の物語」はよく知られているようにインド起源のペルシア育ちで、アラビア仕上げになっている。しかも『アラビアン・ナイト』にはかなり似た「アルダシールとハヤート・アン・ヌフースの物語」も収録されていて、シャハラザードは似たような話を二度にわたって語ったことになるわけである。

「アジーズとアジーザの物語」には研究者たちによってバグダード系とカイロ系の物語系列があることがわかっていて、バグダード系では恋に純粋な情熱を注ぐ若い男女の物語が、カイロ系では恋を享楽の火遊びにまで高める物語が語られた。

(16)さて、ダンダーンの長い長い話が終わっても、イスラーム軍はまだコンスタンティノープル近くの陣中にいるままなのである。結局、金角湾頭の天下の要害はとうとう攻め切れず、一行はバグダードに帰還した。

マカーンはここで善政をおこない、民心はしばらく安寧するのだが、ところがそういうときこそ不幸はおこるもの、マカーン王は重病に罹って惜しまれるままに没し、その王位も大侍従たちに横領される。マカーンの妃も遺児カーン・マー・カーンも冷遇される。

(17)こうして物語は、カーン・マー・カーンをめぐる新たな波瀾万丈へと変化していく。その発端は大侍従が国王サーサーンとなり、そこへシャルカーンの娘のファカーンが姫君として迎えられるという強引である。

カーン・マー・カーンはダンダーンらと小さくまとまり、祖父オマルと伯父シャルカーンの恨みを晴らすべく、事態の打開に心を砕くのだが、なかなか守備が整わない。そこで小アジアに遠征してハルドゥーブのあとを継いだルームザーン王と戦って展望を見いだそうとするものの、これに敗北。一行はことごとく捕らえられてしまう。

いよいよ全員が斬首されようとしたそのとき、ここにルームザーン王を諌めたのが、王の乳母であったマルジャーナだった。おぼえておられるだろうか、彼女は実はかつてアブリーザを守ってその最期をともにした忠実な侍女その人であったのだ。

(18)かくしてここに、さまざまな者たちの運命がふたたび手繰り寄せられ、ルームザーン王の父親がオマル王であったこと、サセマーンは王の異母姉であること、カーン・マー・カーンがその甥であることが告げられて、八犬伝よろしく各自の首に巻かれた宝玉がその証拠となって輝いていく。

(19)このあと物語はセレンディップな奇遇によって一気に展開を早め、一同がバグダードに戻って、オマル王の一族の不幸と不運が次々に回復されていく。

たとえばダマスクスで若き日のザマーンにかかわった商人が優遇され、ザマーンをかどわかした牧人は一刀のもとに首を刎ねられる。このあたりイスラーム社会のシャリーアそのものなのである。

問題は「まがつび」の媼であるが、これもルームザーンが一書を送っておびき寄せ、引っ捕らえて城門の前で打ち首になった。

(20)では、これでさしものバグダード王家3代にわたる騎士物語もようやく大団円を迎えたかというと、それがそうでもなくて、ここにまるで正反対のエピローグのような、「ハシーシュ食いの話」と「牧人ハンマードの話」が入ってくる。

前者はカーン・マー・カーンが暗殺の危機にさらされながらも危難をくぐり抜けるという話で、後者はこれまで牧人が首を刎ねられたということになっていたが、実はその前にこの男によってあることないことの混乱がおこっていたということが打ち明けられるという話である。

こうして、さあ、みなさんは以上のすべての物語をどのように評定しますかというばかりの趣向で二つのエピソードが差し出され、それぞれにカーン・マー・カーンの瞬劇のような決断が加わって、それで永きにわたったシャハラザードの語りが終わるのである。

(21)シャハラザードは、こう語り終える。「これにて、オマル・ブヌ・アン・ヌウマーン王と、その子シャルカーン、同じくその子ダウール・マカーン、さらにその孫カーン・マー・カーン、また王の娘ヌズハトッ・ザマーンと、その娘クディヤ・ファカーンたちの数奇をきわめた生涯について、わたくしどもに語りつがれたことどもは終わりをつげましてございます」。

ざっとは、こんなぐあいにアラビアン・ナイトはさらにさらに次々に、ポリフォニックにもポリローグにも、そしてインターテクストにもインタースコアにも、物語編集されていくわけなのである。

あとの『千夜一夜物語』の話については、とても紹介できるものではないから、あれこれの想像にまかせるが、ともかくは一度は手にとってみるのがいい。

ぼくとしては何としてでも東洋文庫版を勧めるけれど、これが少々妖しく転びたいというならバートン版(ちくま文庫)でもよろしいし、いわゆるヨーロッパ的な定番となったガラン版(岩波文庫)で軽く拾い読みしながら読み耽っていくというのも、むろん悪くない。

いや、このたびは1400夜なのだから、ぼくもこのさい徹底してアラビアン・ナイトしてみようというので、岩波少年文庫や福音館書店の子供用にも目を通してみたのだが、これはこれでどのように大人がイスラームを消して、アラビア調子だけを盛り上げるのかがわかって、それなりに興味深かった。

まあ、何を手にしてみても、読んでいけば話の中身はそのつど千変万化することに驚くこと、うけあいなのである。それを上から分類すれば、ごくごくおおまかには、恋愛もの、犯罪もの、旅仕立てもの、神仙魔界もの、教訓説諭もの、美談報恩もの、滑稽もの、失敗もの、金言もの、逸話ものなどというふうになるのだろうが、これをそのつど去来するキャラクターで見ると実に多様多彩で、しばしば登場する魔物や魔人や妖鬼のたぐいだけでも、ジン、ジンニーヤ、イフリート、マーリドなどなどで、これはこれでジン魔族の御一党とでもいいたいほど、読んでいると親しくなりたくなってくる連中なのである。

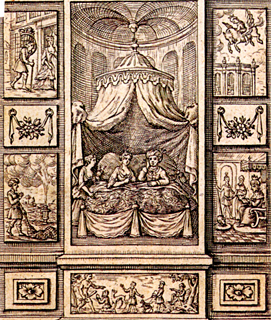

それから、もうひとつ、アラビアン・ナイトにはこれまで夥しい挿絵がついてきた。これがペルシャン・ミニアチュールからビアズリーまで、レオン・カレからウィリアム・ハーヴェイまで、ジョン・バッテンからエドワード・デトモルドまで、なんとも凄い。

今夜はそこをまったく紹介できなかったので、そのへんをとりあえずは西尾哲夫の『図説アラビアン・ナイト』(河出書房新社)などでたのしまれるのが、これはこれで極上なのである。

たとえば、「アラジンのランプ」のアーサー・ラッカムとウォルター・クレインとヴァージニア・ステレットの絵の異国情緒の扱いかたのみごとな相違を知るだけでも、今後の日本のジャパネスクやオリエンタリズムにいま一度のセンス・オブ・ワンダーな変換をもたらすにちがいない。

ではでは、これでいったん1400夜の千夜で一冊、一夜で千冊の夜はおひらきだ。アルフ・ライラはライラ・ライラ‥、アラビック・ナラティヴィティこそワ・ライラ・ライラ‥、アルフ・ライラ・ワ・ライラは待てばカイロの日和かな。