父の先見

ありな書房 1985

ベルトルト・ブレヒトをとりあげないで、クルト・ヴァイルにしたというのが、ぼくの自慢だ。本書がブレヒト演劇のオーソリティである岩淵達治と、ヴァイルやアイスラーの研究家である早崎えりなが組んだ本であるというのも、ぼくなりのおシャレのつもりだ。

ブレヒトが嫌いだというのではない。ちょっと苦手なだけなのだ。感心しないわけではない。『ガリレイの生涯』や『肝っ玉おっ母とその子供たち』など、たしかに痛烈だ。「異化」(フェアフレムドゥング)という方法の発見も、なるほど唸らせるものがある。見慣れたために見えなくなった事態や光景にひそむ異常性が、それをあえて見慣れぬものとして描きだすことによって暴露されてくるという方法に気づいたことは、やはりブレヒトならではの功績だった。

しかし、代表作『三文オペラ』がすばらしいのはクルト・ヴァイルの音楽のせいなのだ。ぼくは1963年に六本木のまだ古めかしかった俳優座で『三文オペラ』を初めて見たのだが、芝居よりも歌にこそ魅せられた。まだ日本にミュージカルなど一本とて上演されていないころだったから、あれはぼくの最初の、かつ最高のミュージカル体験だったのである。

あとで書くけれど、ぼくはミュージカルにはひどい偏見をもっている。紅茶を入れながら急にエプロンお嬢さんが歌い出すとか、掃除人夫たちが急に足並みを揃えてこちらを向いて帽子を飛ばして歌い出すというのが、子供のころにおかしくて、それ以来のタブーになっている。それが『三文オペラ』の主題歌「あいくちマック」はおかしくなかったのだ。

「あいくちマック」は英語では「マック・ザ・ナイフ」である。もともとのドイツ語の原題を「モリタート」(殺人物語大道歌とでも訳せる)というのだが、この歌が作られたのは1928年のベルリンでのことだった。こんな時代にクルト・ヴァイルがジャーマン・ポップを作ったのである。昭和3年にあたる。

だいたい『三文オペラ』の大当たりは、むろんブレヒトの卓抜な戯曲のせいではあるけれど、それ以上にクルト・ヴァイルの作曲劇であり、また、主役のヘラルト・パウルゼンが「空色の蝶ネクタイをやめるのなら芝居をおりる」と言って憚らなかった入れ込み演技でもあった。とりわけぼくは、ヴァイルが「あいくちマック」の曲想をベルリン市街の交通騒音をヒントにしたというのが気にいっている。この言い草こそは、未来派や表現主義の実験的音楽の流れのはての口語音楽的結論というべきものである。そう、思っている。

そのヴァイルがドイツを去ってニューヨークに入ってしたことがブロードウェイ・ミュージカルの作曲だったのだ。「セプテンバーソング」というたまらない曲がある。それなのに、ぼくはいまなおブロードウェイ・ミュージカルにはなじめない。今晩は、そんなミュージカル音痴がクルト・ヴァイルやレナード・バーンスタインだけには惹かれた事情を、ちょっとだけ洩らしたい。実はジャーマン・ロックが好きだという理由もここには絡んでいると思うのだが、そのことはふれないでおく。

クルト・ヴァイルは1900年にデッサウで生まれている。デッサウは1925年からはバウハウスの町として有名になった。父親がユダヤ教会の聖歌指揮者だったこともあって、15歳には町のオペラ劇場の楽長に音楽教育をしこまれた。

1918年の第一次世界大戦が終焉を迎えたころ、ベルリンのコンセルヴァトワール(音楽学校)に入っている。けれどもそれがドイツ敗戦の記念日となった。ドイツはとんでもない経済破綻を背負い、100枚のマルク紙幣を積んでもパン一斤が買えない時代になった。

案の定、その後のヴァイルはオペラ『ヘンゼルとグレーテル』のエンゲルペルト・フンパーディンク(ワーグナーの助手だった)に作曲を、フリードリッヒ・コッホに対位法を、ルードルフ・クラッセルトに指揮を学びつつも、首都ベルリンにおける共和国の成立、十一月革命、スパルタクス団の蜂起といったドイツの新しい難産を目撃しつづける。そのなかで、リルケの詩に曲をつけ、童話パントマイム『魔法の夜』を作曲した。

1920年の春、ヴァイルはフェルッチオ・ブゾーニがベルリンのプロイセン芸術院で新たな作曲講座をひらくというニュースを聞いて応募する。ブゾーニは『新音楽美学の草案』でハーモニーに見切りをつけ、新たな動向に眦(まなじり)を決して先駆を切っていた作曲家で、ヴァイルにはブゾーニこそ「ノイエ・ムジーク」(新音楽)の父になるのではないかと見えていた。が、そうではなかったのだ。

20世紀の音楽は、一言でいうのなら「ワーグナーのあとにくるものはいったい何か」という課題に押し潰されそうになっていた。だれもがノイエ・ムジークを試みようとしていたのだが、だれも帯にもなれず襷にすらなれなかった。最初にポスト・ワーグナーの方向を示しえたのは、結局、ヴァイルが予想したブゾーニではなく、まだ若きアーノルト・シェーンベルクだった。かの天才的な十二音技法が産声をあげたのは1921年である。

わかりやすく時代をかいつまめば、時すでに「印象」(インプレッション)の時代はすっかり終わって、20世紀初頭は「表現」(エクスプレッション)の冒険に向かっていた。

美術分野ではカンディンスキーやココシュカやマルクが走り、文芸ではホフマンスタールが『チャンドス卿の手紙』をもって「言葉に対する不信表明」をして、言語の解体を通した表現に手を染めた。演劇ではストリンドベリが主人公(プロタゴニスト)よりも対立者(アンタゴニスト)のもつ意義を打ち出し、それなら「もはや言葉すらいらないではないか」とラインハルトらがパントマイム劇を創出した。ロベルト・ヴィーネの無声映画『カリガリ博士』の登場も、こういう動向のなかでの突起物である。

当初は後期ロマン主義から出発していたシェーンベルクは、ウィーン無調楽派にいながらカンディンスキーらとの交わりを通して表現主義の香りを嗅ぎとり、独自の技法を編み出した。アルバン・ベルク、アントン・ウェーベルンがそのすぐ横を伴走した。1925年に初演されたベルクのオペラ『ヴォーツェック』は十二音オペラの金字塔である。いきおい、ヴァイルも十二音技法の影響をうけていく。

しかし表現主義だってやりすぎれば表現主義の限界を露呈する。ひんなことはダダもシュルレアリスムも体験したことだ。表現主義も「誇張の技法」が来たるべき時代の邪魔をした。これでは事物や事態の本来が歪みすぎていく。もっと直截に事物や事態をあらわせないものか。そういう表現方法はないものか。こうして1920年代の後半に動き出したのが「ノイエ・ザハリカイト」(新即物主義)の動向である。ノイエ・ザハリカイトは表現主義への幻滅から生まれたといってよい。

ところがそこにやってきたのが、なんとジャズだったのだ。ドイツでは1924年ごろからジャズが流行しはじめ、1927年にジョセフィン・ベーカーがチャールストンバンドを率いてスカートを翻し、颯爽とベルリンに来たときは、すでにヴァイルは「ドイツ精神のポップス化」こそが表現主義もノイエ・ザハリカイトも十二音をも引き取るもので、そこから新たな時代が作り出せるのではないかという感覚に達していた。

ナイフ片手の『三文オペラ』が舞台に出現するのは、その瞬間なのである。いやもうひとつ、ヴァイルにヒントを与えた準備過程があった。1925年あたりからはじまっていた「目的音楽」「実用音楽」「アマチュア音楽」の流れがエリック・サティにおいて「家具音楽」にまで達していたことだ。ヴァイルはこの感覚にも耳をとぎすまし、そこに舞台上の音楽や歌でしかあらわせない何かのヒントがひそんでいることに興味をもった。ジャーマン・ポップは舞台の装置から生まれるはずだという確信だ。

こうして1927年のブレヒトとの出会いがおこる。何度も言うようだが、これは昭和初期の話なのである。

ヴァイルが音楽劇に関心をもつようになったのはゲオルグ・カイザーの仕事を手伝えるようになってからである。すでに『ヴァイオリン協奏曲』を作っていたヴァイルは、カイザーが『プロタゴニスト』の台本を完成させると、さっそく協奏曲っぽい曲をつけていく。

ついでイヴァン・ゴルの『新オルフォイス』にも曲をつけ、独特の和声語法を駆使しはじめた。これが27歳のヴァイルの異才を開花させた。オーケストラにサキソフォンや自動車の警笛を加え、ところどころにジャズバンド風のセッションと、のちにヴァイルの"おはこ"となったタンゴ風味を添えたのだ。斬新きわまりない。演出のフランツ・ヘルトもヴァイルの新機軸に応え、オペラ史上初のことであるのだが、舞台に映画を使用した。歌手たちを飛行場に連れていき飛行機に乗りこむシーンを撮影しておいて、それを舞台に挿入してみせたのである。

日本ではこういうふうに映像が演劇舞台に入ってくるのをギョーカイ用語で「連鎖劇」というのだが、これはまさに「連鎖オペラ」の誕生だった。ただし問題がひとつだけあった。そのころのヴァイルの曲は難解すぎて、歌手が唄うにはかなりの技量を要求した。これを解消する必要がある。

ヴァイルがブレヒトと演劇レストラン「シュリヒター」で出会ったのは1927年の春である。すでにブレヒトは『夜打つ太鼓』『バール』『都会のジャングル』『男は男だ』などの問題作を世に問うていた。ヴァイルはそういう演劇には関心を示していない。ブレヒトは社会派すぎた。

けれども『家庭用説教集』というブレヒトの詩集に5つのマハゴニー・ソングが入っていることに注目した。マハゴニーというのはブレヒトが作り上げた想像上の虚構の都市である。ヴァイルの発案で、二人はこのマハゴニー・ソングをつなげた『小マハゴニー』というソング・オペラを組み立てた。これがヴァイルにジャーマン・ポップを思いつかせたのである。一方、ブレヒトには大衆的演劇の可能性の火をつけた。

ブレヒトはさっそく『三文オペラ』の台本を仕上げてみせた。こういうところは早かった。200年前のジョン・ゲイが書いた『乞食オペラ』を換骨奪胎した台本で、さすがにブレヒトはその着目と編集力は抜群だった。そういう台本を待っていたヴァイルはただちに自在な曲をつけ、ここに前例のない"ノイエ・ポップ・ムジーク"が出現した。マック・ザ・ナイフが切り落とされたのだ。おおかたの予想を完全に裏切って、『三文オペラ』は1年にわたっての空前のロングランとなる。

ブレヒトとヴァイルの仲は長続きはしていない。『小マハゴニー』を発展させた『マハゴニー市の興亡』を頂点にして、ブレヒトが教育劇(レールシュテック)に傾倒していくにつれ、ヴァイルの心が離れた。時代もナチスの台頭が目立っていた。

今晩はブレヒトについての議論はしたくないので、一言だけ説明するにとどめるが、この『マハゴニー市の興亡』に至った一連のマハゴニー幻想はブレヒトのアメリカニズム幻想なのである。想像都市マハゴニーはアメリカなのだ。しかしブレヒトの思想はすでにマルクス主義に半身を浸けていて、大恐慌以降のアメリカに自由な演劇や歌曲が生まれるはずなんてないと見ていた。一方、ヴァイルのほうはそうではなかった。ドイツもアメリカもピアノが生む力でなんとでもなると見えていた。

かくてクルト・ヴァイルがニューヨークに行く日がやってくる。亡命とも移住ともいえないドイツからの離脱であったが、ニューヨークで待っていたのはヴァイルがどのようにアメリカ人を驚かせてくれるかという期待だったのだ。とくにブロードウェイ・ミュージカルの社会がヴァイルを待っていた。ガーシュインの大ヒット作『ポギーとペス』の次の作曲家が待望されていたからだ。

さあ、そこで冒頭の話に戻ってくる。ぼくはブロードウェイ・ミュージカルは2、3本しか見ていない。だいたいニューヨークでの滞在がいつも短いので、なかなかブロードウェイまで時間がまわらない。その程度で文句を言うのはおもはゆいのだが、その2、3本のかぎりではブロードウェイ・ミュージカルに感心したことはない。遅い時間に雨のタイムズスクウェアを歩いて帰るとき、ちょっとばかり気分がよかっただけである。

日本製のミュージカルも好きじゃない。言っちゃ悪いが、染五郎の『ラマンチャの男』など、途中で劇場を出て帰ってきた。森繁久弥のものならなんでも大好きなのに、『屋根の上のヴァイオリン弾き』だけは絶対に行かなかった。劇団四季のテントには今後も行こうとは思わない。そういう"ミュージカル知らず"のぼくではあるが、それでも『ウェストサイド物語』を見たときは椅子に蹲って、それまで感じたことのない痺れを負った。

なぜなのか。これまた一言で説明をすましてしまうけれど、レナード・バーンスタインの曲は『三文オペラ』に近かったのだ。いったいぼくは、ヴァイルやバーンスタイなら何が許せたのだろうか。

ニューヨーク時代のヴァイルと組んだのは劇作家のマクスウェル・アンダーソンである。『ライバル』や『西部戦線異常なし』の硬派のシナリオライターだ。サッコ=ヴァンゼッティ事件を扱った『ウィンターセット』では、ルーズベルトのニューディールを批判した。

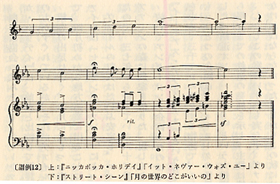

そのアンダーソンの『ニッカボッカ・ホリディ』にヴァイルが曲をつけた。1938年のことである。この舞台の再演ものも見たことがないのだが、主題歌「セプテンバーソング」は何度も聞いた。ジョセフ・コットンとジェーン・フォナティーンが主演した映画『旅愁』では、初老感覚の「セプテンバーソング」がやるせない恋の象徴になっていた。トーマス・マンをヴィスコンティが映像にした『ベニスに死す』にさえ合うような旋律だ。

これなら、いいのである。まったく勝手な感想だとぼくも思うけれど、「セプテンバーソング」なら「マック・ザ・ナイフ」で、「トゥナイト」なのだ。いったいこういう感覚って何なのだろう。自分でも説明がつかないが、今晩はクルト・ヴァイルが1927年にジャズを聞いたという歴史がぼくをこうさせてきたのだという説明で、おえておくことにする。