今夜は中村真一郎を絶賛したい。もっと早くに絶賛したかったのだが、ここまで遅れた。小説もとりあげたいけれど、それはぼくの任ではない。晩年になって3冊の大著を仕上げた中村真一郎を絶賛したいのだ。3冊とは『頼山陽の時代』『蠣崎波響の生涯』『木村蒹葭堂のサロン』である。70歳半ばをこえて書いた3冊目の本書が絶筆になった。

なぜ絶賛したいかということを、本書の序章を参考にして少々書いておく。

中村真一郎は少年時代から精神的孤立に苦しんでいた。開成中学・一高・東大仏文科というエリート・コースを歩み、ジェラール・ド・ネルヴァルに傾倒したり翻訳に携わったりしていたのだが、その孤独感は募るばかりだった。とくに戦争中は少数の思想や趣味を共有する者と交わることで、わずかに孤独を癒していた。加藤周一・福永武彦・窪田啓作らと「マチネ・ポエティク」を組んだりしたが、むしろ中村の気分は別の3人の恩顧に支えられていた。ロマン・ロランの弟子でヘルマン・ヘッセの友人だった片山敏彦、キリスト者でジャック・マリタンの弟子の吉満義彦、フランス文学者でユマニストの渡辺一夫である。中村はこの3人の導師を心に、知識人というものの宿命を見定めようとしてきたらしい。

こうして戦時には、「紅旗征戎ハ吾ガ事ニアラズ」と『明月記』に書いた藤原定家に沓(はる)かに憧れて、王朝文学に親しみ、王朝文学に匹敵する小説を書こうとした。それがひとつの糧になった。また、モンテスキューやヴォルテールの書物のなかに浸っているときに心が静まることを、もうひとつの糧とした。かれらが人間や人類を相手に書いたということに勇気を与えられたのだ。

戦後になって、中村も多忙に紛れるようになった。作家として『死の影の下に』『長い旅の終わりに』などで地位を築き、ヨーロッパ20世紀の前衛文学の紹介や移植にとりくむようにもなった。

しかしふと気がついてみると、日本はばかばかしい国になっていた。知識人たちはマルクスとフロイトとレヴィ=ストロースの摂取に大半の時間を費やす一方、大衆文化が台頭し、噴飯ものの政治家のコメントと、入れ替わり立ち代わり笑いをふりまくタレントと、おのれの大衆コンプレックスをひたすら白状する評論ばかりが日本を埋めるようになっていた。それを見ているうちにだんだん怒りがこみあげてきた。それとともに、自分がかねて私小説に嫌悪すらもってきたこと、自分が独創性の発見や発揮にこだわってきたこと、知識人のはしくれとして「世界内存在」としてのなんらの役割をはたしていないことなどが思いあわされ、ここはやはり文化というものがどのように築かれたかという場面を凝視して、そこから見えてくるもののいっさいを記述することからやりなおそうと決意したのである。

中村は昭和30年代からは『回転木馬』『恋の泉』『空中庭園』などで小説によるロマネスクを追求していたのであるが、どうもそれだけでは何かが欠けているように思いはじめたのだ。もっと日本人としての立ち位置を踏みしめなければならないと感じるようになった。それには日本の知にかかわらなければならない。

ところが、日本の文化の一場面を凝視するということは、それを肉感的なものとして捉えようとすればするほど、その実感を共通理解として社会に返すにはどうしたらよいかということがよほどに悩ましい。中村は極度の神経症あるいは分裂症に苛まれ、ついに電気ショックによる脳刺激に頼った治療をうけるようになった。

ようやく回復期にむかうと、長い散策をするようになった。東京を歩いているうちに、ぼつぼつと江戸時代の漢籍に出会うようになった。それまでは王朝時代のものばかり読んできた中村は、自分のリハビリテーションをかねて各地から江戸の文献を取り寄せはじめた。

こうして一冊ずつ木版本を読む日々が始まった。その丹念な作業が10年続いた。中村はついに3000巻におよぶ木版文書を読み切った。中村のなかに江戸の知識人の姿と場面がはっきり見えてきた。

中村が見たもの、それはいわば袁枚(えんばい)が唱えた性霊主義ともいうべきものに則り、江戸時代の数百数千の知識人たちが共通の「知の共和国」をつくりあげていたという光景だった。

その全員が中国の古典を学び、その全員がかつての王朝期の「もののあはれ」に匹敵するコンセプトを追求し、その全員が自身の方法によって「知」の探求を怠っていないという、驚くべき「知の共和国」の光景だった。しかもそこには肉声が弾んでいた。

かつて中村はあれほど王朝文学に親しんだにもかかわらず、紫式部や清少納言の声が聞こえるようにはなっていなかった。それが、今度ばかりは菅茶山の備後訛りが、頼春水の大坂弁と広島弁の交じりぐあいが、中島棕隠のはんなりとした京都弁が、柏木如亭の威勢のいい江戸っ子の啖呵が聞こえてきた。

かくて中村は頼山陽の周辺に往来するすべての文人や詩人や職人の声を一冊に編集したいという目標をもつ。それが大著『頼山陽の時代』にまとまった。とりあげた言葉はすべてその当時の漢詩文にした。中村はそれを執筆編集しながら、頼山陽が自分に似た神経障害をもち、自分に似て複数の女性に憧れ、自分と同様の書物への異常な愛着をもっていることに感動する。

中村はようやく一息をつき、連作長編『四季』にとりかかった。その途中、ふたたび中村の関心を奪うニュースに遭遇した。フランスの山岳地帯ブザンソンのちっぽけな美術館で蠣崎波響(かきざきはきょう)の一聯の肖像画が発見されたのだ。蠣崎波響は松前藩の家老であって、前衛詩人ともいうべき六如上人の直弟子で、かつ端倪すべからざるエキゾチックな南蘋派(なんぴんは)の絵を描いた画人であった。波響の時代、松前藩はアイヌ諸族がロシアの南下政策の煽動をうけ、しばしば反乱を引きおこし、その難局に対処できない松前藩を幕府が取り潰しを考えていた。波響はそのような宿命に立ち向かい、藩の行方と300余名の藩士の生活の全責任を負い、そのうえでアイヌ風俗を徹底して絵に描いた。

さっそく中村は、まったく誰も着手していなかった波響の評伝に取り組むことにした。この成果が前著に劣らぬ大著となった『蠣崎波響の生涯』である。

波響を調べているころ、中村は芥川龍之介の「僻見」という随筆に出会う。このことは『蠣崎波響の生涯』にも詳しく書いてあるのだが、芥川はそこで4人の人物に執着した。斎藤茂吉、岩見重太郎、大久保湖州、木村蒹葭堂(けんかどう)である。

まことに風変わりな人選で、なるほど芥川は侮れないと思ったそうだが、それとともにそこに選ばれた人物に唸った。とくに蒹葭堂が中村の目を釘付けにした。大坂の商人の身でありながら多彩な文人と交流し、厖大な書籍とコレクションをしていながらわずか年に30両の収入で生活をしていたというのも心に残った。当時の30両は芥川の換算では年に千円未満である。いまでも300万円か500万円であろう。

中村はとくに非学者的で非私小説的なその「知の共和国」構想に憧れた。こうして蒹葭堂にとりくもうという気になっていった。やはり大著になったが、中村は完成と刊行を見ぬうちに亡くなった。

本書の巻末には未亡人の佐岐えりぬさんの「あとがきにかえて」が収録されていて、それによると中村はこの稿を平成6年(1994)の2月9日に起稿して、「新潮」に連載を始め、3年後の2月13日に「ケン完了」と書き記したという。ケンとは蒹葭堂のケンである。それからまもなく倒れ、その年のうちに亡くなった。晩年の中村真一郎はことに孤独の極北にいたように夫人には見えていたと書いている。

夫人は中村がこれを書こうと決めたときに、谷文晁が描いた蒹葭堂の肖像画を見せられたそうなのだが、そのとき中村の耳の形と大きさが蒹葭堂そっくりなのに驚いたという。まさに移し身というのか、かねての慈しみというのか。

「枇杷に小禽図」

木村蒹葭堂 筆

これで本書がどのような経緯で書かれたかを説明した。では本書はどんな内容かといえば、ただひたすらに詳細きわまる木村蒹葭堂とその時代とその周辺をめぐっている。鴎外の史伝3部作の縷説に近いといえばいいだろうか。そこに島崎藤村の『東方の門』や野間宏の『生々死々』のような気魂がこもっている。これでは要約するも抜き書きするも、案内すらもがままならない。

とはいえ蒹葭堂について書かないわけにもいかないので、ここではごくおおざっぱな輪郭を示しておくにとどめたい。実は蒹葭堂についての漠然とした関心だけなら、藤岡作太郎の『近世絵画史』以来のことだから、ぼくのほうが長い。ちなみに蒹葭堂は世粛、巽斎などいくつかの号をもっているが、ここではすべて蒹葭堂にしておく。

蒹葭堂は元文元年(1736)に大坂北堀江の瓶橋北詰の酒造りと仕舞多屋を兼ねた家に生まれた。中流の町人の家である。仕舞多屋というのは貸家の家賃や酒造株の貸付などで暮らせる職能のことをいう。

享和2年(1802)に死んでいるので、時代的には享保の改革、田沼時代、寛政の改革に出会った。まさに宝暦・天明の「文」と「物」を「通」と「尽」に徹して味わう時代を中心にした67年間にあたる。蒹葭堂はそういう時代を通過した。宝天文化の堪能であり、それをまた周囲によく堪能させた。春信・清長の浮世絵、真淵・宣長の国学、蕪村・秋成の文言が時代を飾った。この時代文化の特徴は「俗語を用ひて俗を離るる」という蕪村の言葉や「古を以て今を御し、俗に即して雅を為す」という金龍敬雄(きんりゅうきょうおう)の言葉に象徴されよう。

その生涯は『蒹葭堂日記』でかなり細かくわかる。来訪者のこともいちいち明記してあって、それらの人脈を辿るだけでも宝天文化の「知の共和国」がほとんどリゾームのごとく蘇る。交友範囲がべらぼうに広かったのだ。

蒹葭堂が生まれ育った堀江はいまこそ大阪の新たな繁華街となり、クリエイターが好む町となっているが、当時は市街地では最も後発の開発地で、元禄11年に堀江川が開削されたのち少しずつ人家や商家がふえた。賑わいは信州善光寺の阿弥陀如来が出現したという阿弥陀池に和光寺が建ってからのことである。

ただ堀江は大坂の見世物興行が集中する難波新地に近く、諸国の新奇な物産や文物を堀江あたりに並べるには好都合だった。見世物小屋の近くに育ったことは、おそらく蒹葭堂にさまざまなヒントをもたらしたにちがいない。

蒹葭堂がどんな少年青年期をおくったかというと、それがめっぽう早熟なのである。絵は狩野派の大岡春卜に習い、11歳のころは黄檗山の鶴亭和尚に沈南頻ふうの画技を教わって、儒を柳沢淇園の粉本に学んだ。淇園からはすぐに池大雅を紹介されている。春卜は『芥子園(かいしえん)画伝』などをさらにわかりやすくする画集をつくっていた教科書絵師ともいうべき画人で、編集能力に長けていた。

これだけでもたいそうなものだが、そのころ片山北海にも会った。北海は混沌詩社をおこした文人で、蒹葭堂ものちにこの同人になった。大坂有数の知のサロンであって、田中鳴門・細合半斎・頼春水・篠崎三島・佐々木魯庵らが集い、朝鮮通信使との交流も華やかだった。

さらに12歳で禅僧あがりの堺で還俗していた趙陶斎の門を叩いて、中国書画に親しんで唐様を深めた。父親が没したあとの15歳で京都の津島桂庵の本草学に入門した。桂庵は稲生若水門下の小野蘭山と並ぶ本草学者で、『本草綱目啓蒙』を著して幕府の医官になった。

こんな青少年期だったのである。たんなる早熟であるというより、眼福を養って親炙したといったほうがいい。やがて21歳で森示女と結婚すると(細合半斎の媒酌だった)、23歳のころ、蒹葭堂を名のって詩文のための結社「蒹葭堂会」を結び、定例会を8年ほど続けた。このサロンは30歳のときに北海の混沌詩社ができたので、そのとき発展的に解消される。混沌詩社が蒹葭堂会の定例日を重ねた。

そうしたサロン活動のかたわら、平賀源内が大阪天満宮の渡辺主税から借り写していた『浄貞五百介図』に序を認(したた)めたり、清葉集が撰した『煎茶訣』に叙したり、仇英の『桃源図』に跋したりしていた。驚くほどの目利きの発揮である。

蒹葭堂の炯眼は世間の音にも聞こえていたようで、明和3年の31歳のときには京都丸山の也阿弥で催された物産会の品評執事を三浦迂斎や木内石亭と務めた。その石亭が日本初の鉱物化石エンサイクロペディアともいうべき『雲根志』を刊行したときは、その仮名序を書いた。そういう蒹葭堂についての「蒹葭堂記」が趙陶斎や中井竹山や加藤宇万枝らの手によって記された。

「花鳥図稿(蒹葭堂居宅図)」

谷文晁 筆

蒹葭堂はたんなる好事家ではなかった。コレクションについても「奇ヲ愛スルニ非ズ、専ラ考索ノ用トス」と自身で書いているように、考案のためだった。この考案が蒹葭堂なのである。

40代になると、文人墨客の往来がますます頻繁になり、蒹葭堂を訪ねなくては世も日もあけないというふうになった。上田秋成、山岡浚明、松浦静山、高山彦九郎、海保青陵、浦上玉堂、青木木米、大槻玄沢、司馬江漢らがひっきりなしにやってきた。来ればそこで、古今の蔵書はむろん、顕微鏡やら鉱石やら植物標本やら動物画集に出会えたのである。紀州の吉野屋惣兵衛は蒹葭堂のところで見た重箱に収まった珍奇な貝類コレクションが忘れられなくなったとのちに書いた。

蒹葭堂もよく動いた。安永7年には長崎に遊んで唐人屋敷や通詞たちと交わり、たびたび京都に行って相国寺の大典、蕪村、応挙、売茶翁、皆川淇園、伊藤若冲と話しこんだ。蒹葭堂が京都に来るたび、18世紀の京都藝苑のネットワークが濃くなった。蒹葭堂がそこにかかわるだけで、見えない文脈がたちどころに「見える知の文化」のかたちをあらわしたのであろう。

なにしろ蒹葭堂と人物や文物を出会わせさえすれば、そこに考案がおこったのである。土中から掘り出された大甕の考古的由来を尋ねられれば、ただちに調査考証してその謎を解き明かした。そんな蒹葭堂を驚かせたくて、鶏冠石やダチョウの羽やシャチクジラの牙やミカン酒をもちこむ者も絶えなかった。ガラクタを持ってくるものも少なくない。

しかし蒹葭堂自身も学習と探求を怠らない。注目すべきは49歳で小野蘭山の植物学に入門したことだ。入門の誓盟状や、蘭山『本草綱目解』、若水『本草』、松岡玄達『秘物産品目』などへの詳細な書きこみが残っている。

蒹葭堂は産業と文化を切り離さなかったのである。産物と学問と芸術を分断しなかったのだ。それでいて一介の野の人であることを好み、すべての好奇心を自身がサロンの主人公となって周囲にもたらしたのだ。画人であって博物学者であり、考証家であってネットワーカーであり、文筆家であって蔵書家であったのである。

木村蒹葭堂日記

50代の蒹葭堂は天明と寛政の日々であるが、中村真一郎はここを全盛期とみて、司馬江漢・谷文晁・伊藤若冲・田能村竹田(たのむらちくでん)のほうの目から描写した。絵をよくする蒹葭堂を、さらに絵をよくする画人たちから眺望したかったのであろう。

江漢が蒹葭堂を訪れたのは天明8年の8月である。それから数度、訪れている。その交流を蒹葭堂の『日記』と江漢の『西遊日記』から再生してみると、53歳の蒹葭堂と42歳の江漢の互いにかわす尊崇もさることながら、そこにつねに文物の実際がつきまとっていることがおもしろい。たとえば江漢は最初の北堀江訪問のときは蒹葭堂が留守だったので、新町の遊里を見物して太夫たちのパレードに感心し、そのあと硝子石を作る職人を訪ねて硝子絵の材料を買う。それから茶屋に上がって応挙の掛け物を見る。

翌日、蒹葭堂を訪れて自分の銅版画を見せると、おおいにもてなされた。蒹葭堂は江漢に、近くの植木屋に美人蕉というおもしろいものが出ているから見に行こうと誘う。さらに翌日は道頓堀の芝居小屋付近の繁盛をたのしんで、実はここいらにニセモノの蒹葭堂がいるから、それを見物しようという。ニセモノの蒹葭堂というのは「犬蒹葭」と銘打って、ニセモノの望遠鏡やインチキの博物・本草を陳列している見世物なのである。そんなことをする大坂の見世物も酔狂だが、それをおもしろがっている本人の蒹葭堂ももっと酔狂で、こういうところは大坂が江戸とはちがうところだと、江漢はしきりに感心する。しばらく大坂に滞在していると、蒹葭堂から宿に鯛や蛤が届けられたとも書いている。

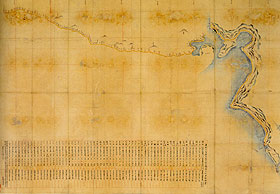

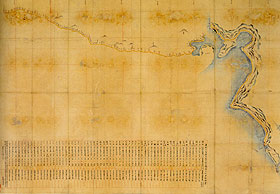

これだけのことでも、蒹葭堂がわかる。もっとも江漢には蒹葭堂が丹念な解説入りで見せてくれた蝦夷地図のことが江戸に帰ってからも頭から離れないのである。こちらの蒹葭堂こそ、サロン型ネットワーカーの蒹葭堂なのだ。

「蝦夷実測図」

伊能忠敬 測量

石川大浪、大田南畝、上田秋成、佐藤一斎、草間直方、最上徳内らとの親交が深まる60代の晩年については、省略する。当時のほとんどの著名人と語りあったとみたほうがいいほどだ。茶会にもしょっちゅう出向き、正客(しょうきゃく)を勤めた。

そうしたなか、蒹葭堂が一角獣に執心したことが特筆される。『一角纂考』という著作もある。そのころ蘭学者たちは「おらんだ正月」というものを新年に集って遊んだものだが、その床の間にはしばしば蒹葭堂の一角獣の絵が飾られたという。まことに異国情緒に富んだ粋なはからいだった。ぼくはふいに南方熊楠のことが思いあわされた。

さて、中村は長きにわたった本書『木村蒹葭堂のサロン』を擱筆するにむけて、鴎外が最晩年に「日本芸術史」の構想をもっていたこと、そのために5000枚をこす資料カードをすでに用意していたこと、しかしそれがついに陽の目を見ないうちに鴎外が去っていったことなどを綴って、自分がなんとか頼山陽、蠣崎波響、蒹葭堂を書き了えられたことをふりかえっている。

この気持ち、たいへんよくわかる。鴎外も史伝にはほとんど私見を交えない記述に徹していたのだが、中村もこれらの評伝には余計な目をはさまなかった。ただ、自分の「知の共和国」に対する敬意にもとづいて時代の場面を綴りつづけた。われわれとしては、その香気が江戸の18世紀に燻蒸していても、平成の21世紀にはまったく聞香(ぶんこう)できないことを嘆くばかりだ。

「倣蛮図泊夫藍真状」

木村蒹葭堂 筆

附記¶中村真一郎の評伝3部作は、『頼山陽とその時代』が中央公論社で、『蠣崎波響の生涯』と『木村蒹葭堂のサロン』が新潮社。中村の小説や文学活動についてはまったくふれなかったが、『中村真一郎長編全集』全4巻と『中村真一郎短編集』(河出書房新社)、『中村真一郎評論集成』全5巻(岩波書店)、『中村真一郎劇詩集成』全2巻(思潮社)の陣容を見れば、その精根かたむけた作業の質量は伝わろう。ぼくの好みは小説より評論だが、『四季』シリーズの『夏』と『冬』は中村がついつい小説になると溢れさせすぎた暗いロマンティシズムが抑制されていて、好感をもった。