父の先見

大いなる歴史像を求めて

ちくまぶっくす 1980/ひるぎ社 1981/ちくま学芸文庫 2012

編集:加藤雄弥・富川益郎・平野洋子

装幀:(ちくま)神田昇和

明治44年4月1日、河上肇は那覇の池畑旅館に旅装を解いた。その足で沖縄図書館を訪れて館長の伊波普猷(いは・ふゆう)に会い、これからの2週間の調査の予定などを相談した。時に河上33歳、伊波36歳。

翌々日、河上は沖縄県教育委員会の求めに応じて松山小学校の講堂で500名の聴衆を前に「新時代来(きた)る」という講演をした。そのあと那覇港に浮かぶ御物城(おものぐすく)跡に建てられた風月楼の宴に招かれた。4月4日、河上は伊波の案内で糸満を調査し、宿に戻って琉球新報を見て驚いた。講演要旨の紹介とともに激越な河上批判の社説が載っている。翌日からは他紙も河上に集中砲火を浴びせた。7日は中城村(なかぐすくそん)の調査、8日は久米の明倫堂で青年有志とともに語らったが、予定を1週間縮めて沖縄を後にした。

河上は講演会で何を言ったのか。

要約すると「沖縄県人が忠君愛国の思想に乏しいと言われるが、自分はそうは思わない。むしろ国家心の多少薄弱な地方があることが、新たに人材を生む可能性があると思われる。自分はそういう沖縄の独自性を期待する」といったことだ。

べつだんおかしなことは言ってない。むしろ沖縄の社会文化にこのうえない愛着を寄せている。しかし、明治末期になってヤマト(本土)に対する違和感をやっと払拭し、皇国日本への一体化を推進しつつあった明治沖縄のリーダーたちには、「沖縄人には忠君愛国の誠が薄い」などという河上の発言はもってのほかだったようで、非国民扱いされたのである。

高良倉吉は『琉球王国』(岩波新書)の冒頭で、この明治末期の河上舌禍事件をとりあげている。

伊波普猷がこの直後に伊波の代表著書になる『古琉球』を書き上げ、その跋文を河上に依頼したことをふくめ、この事件にこそ最も重要な沖縄学のスタートがあったとみえたからだ。

沖縄の多様な独自性と複雑な葛藤力をどう語るかという問題は、いまなお超難題だ。今日の日本が抱えている問題のなかで最大級の問題だろう。なかなかこの超難題をクリアに語れるアジェンダに出会えない。

佐藤栄作の密使として沖縄返還の密約にかかわり、のちに沖縄本島・与那国・硫黄島などを巡礼して自害した若泉敬が万感をこめて綴った『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』(文藝春秋)を読めばわかるように、今日の沖縄には「核」含み日米同盟の暗然たるアンダーシナリオが下打ちされている。

このままでは、いったい今日の沖縄がアメリカン・ジャパンなのか、日米同盟的沖縄なのか、オキナワン・ジャパンなのか、沖縄的日本なのか、琉球的沖縄なのか、新オキナワなのか、すぐにはレフェリングができない。沖縄と日本とアメリカと東アジア全域を示すアクシスが複合化されすぎている。

似たようなことを、明治末年の30代の伊波と河上が感じていたのではないかと思う。

二人は、沖縄諸島とその海域には古来よりリューキューという「日本の外」があって、そのことを「琉球人」や「その後の日本人」や「その後の沖縄人」が説明しようとすれば、そうとうの覚悟と研究が必要になるだろうと痛感していたのである。

それでも二人は果敢にそのリューキューの説明にとりくんだ。柳田(1144夜)や折口(143夜)がその後に沖縄民俗学に参画できたのも、この二人の今日にも通用する複合的な覚悟があったからだった。

それにしても河上といい伊波といい、あの古武士のような透徹した面構えと風情には、矛盾や葛藤を恐れない何かがある。河上自身が影響をうけた内村鑑三(250夜)の「二つのJ」に通じるものがある。

高良もそう感じたのであったろう。高良もまたリューキューを根っことする「内なる日本/外なる日本」を同時問題として捉えていこうと決意したようだ。ぼくは80年代にこの高良の琉球史観が一番ぴったりくるなと思って以来、いろいろ読ませてもらってきたが、岩波新書にもそれが憤然と吹き上げていたのである。

当初の琉球史は、主に二つの流れで研究されてきた。

ひとつは古謡集『おもろさうし』を中心に、琉球の宗教・政治・文化の内面的問題を把握しようとする流れで、これは伊波普猷が泰斗として代表する。もうひとつは外交文書集『歴代宝案』などの考証を主軸に対外関係・交易関係を把握するもので、こちらは東恩納寛惇(ひがしおんな・かんじゅん)や小葉田淳が代表する。

高良はこの二つの研究史を行き来しながらそこに広範なアジア史の視野を組み入れて、これまで『琉球の時代』(筑摩書房)、『琉球王国の構造』(吉川弘文館)、『琉球王国史の課題』(ひるぎ社)、『琉球王国』(岩波新書)、『アジアのなかの琉球王国』(吉川弘文館)などを書いてきた。首里城の復元プロジェクトの中心になったのも高良だった。

なかで最初の『琉球の時代』(1980)が、ぼくにとってはやっと琉球をわからせてくれた一冊だった。この本は高良が二度にわたってマラッカを訪れたときの印象から始まって、マラッカの港に組み込まれつつあった15世紀の琉球を浮上させるところから、筆をおこしている。

1463年、琉球国王尚徳はマラッカ国王マンスール・シャーに咨文(しぶん=親書)を渡すため、控之羅麻魯(こしらまる)を仕立て、正使呉実堅(ぐしけん)に分段の土産物をもたせた。その後も毎年のように琉球使船がマラッカ港に入っていった。ポルトガル商人トメ・ピレスは『東方諸国記』にそうした“マラッカの琉球人”を観察して、「かれらは正直で奴隷を買わないし、シナ人よりもいい服装をしていて、気位が高い。まるでヨーロッパにおけるミラノ人のようである云々」と書いた。

一見、なんでもなさそうな描写だろうが、このような「外の入口」から琉球の歴史の日々を語る研究者は、当時はほとんどいなかった。

1965年ころ、ぼくは早稲田にいて日本各地の学生運動と海外のステューデントパワーの波涛を浴びていた。なかで琉大(琉球大学)の活動家たちがよく早稲田に来ていた。

互いのオルグのためだったのだが、夜ぴいて話してみると、かれらはゴリゴリの左翼学生でありながらリューキューとオキナワを貫く土地霊のようなものを確信している。「お前らにはニライカナイはあるのかよ」とも言われた。

これにびっくりした。早稲田の学生には国際主義を謳う者はいくらもいたが、こんな根っこのはえているような覚悟はない。こういう左翼学生を輩出している「オキナワ」って何なのか、たいへん関心をもった。

70年代に入った直後、入院中に折口信夫全集に没頭して、やっと「オキナワ琉球」を覗くことになった。ぼくにもニライカナイ幻想が出入りしはじめた。ニライカナイは遥か遠方の海の彼方に想定される常世(とこよ)のことである。琉球では死後7代すると死者の魂は後生(グソー:あの世)のニライカナイで親族の守護神になると考えられていて、ニライカナイはそうした祖霊神が生まれ変わるところであった。

折口は琉球の他界観念には水平表象と垂直表象があって、ニライカナイが水平表象で、オホツカグラを垂直表象だとみなしていた。ニライは「根の方」、カナイは「彼方」であるらしい。

やがてこうした解釈は、もともとは伊波の『古琉球』(岩波文庫)や『をなり神の島』(平凡社東洋文庫)が大前提になっていることを知った。読んでみると、いままでぼくが記紀神話的に聞き齧ってきたものとはかなり異なる観念の連想系が動いていて、めっぽうおもしろい。

伊波は琉球研究の多くを『おもろさうし』に依拠していた。オモロとは神歌や神謡のことで、琉球万葉ともいうべき『おもろさうし』には1553篇が収録されている。ただ70年代は、オモロはなかなか読みがたく、鳥越憲三郎の『おもろさうし全釈』(清文堂)を図書館で覗く程度だったし、読んでみてもあまりに琉球方言が乱舞していて、よくわからない。

それでも続いて柳田の『海南小記』や『海上の道』を読むと、折口のいう「妣が国」、いいかえれば「われらがルーツ」がタカラガイとともに南方からやってきていることが海鳴りのように立ち上がってきた。谷川健一(1322夜『常世論』)がそれらに骨や肉を付けていて、こちらも南島ラディカリズムに充ちていた。谷川はニライが根浦、カナイは金浦で、ときに漢字で「儀来河内」を当てるとも書いていた。

ようやく折口の長編詩『月しろの旗』も読めるようになってきた。とはいえ、こうした本からはニライカナイ幻想は広がるが、琉球の実際の歴史となかなか交差してくれない。

これらはすべて大切な本たちで、観念連想の技能を編集させるうえでは圧倒的だったのだが、あまりに他を抜きん出ていたので歴史実証的に参照するものがない。こんな連想系をつくりあげた「琉球」って何なのか。それは「沖縄」とは違うものなのか。歴史を知りたくなった。

少々調べてみると、僅かにジョージ・カーの片寄った『琉球の歴史』(琉球列島米国民政府)や山里永吉の『壷中天地 裏からのぞいた琉球史』(大晃印刷所 1969)などしか参考するものがなかった。

それが1980年の高良の「ちくまぶっくす」の本書の原著にあたる一冊で、一挙に「リューキュー/オキナワ」を見る目が立体的になったのである。その一冊がマラッカの描写から始まっているのが、とくに新鮮だったのだ。

いまは琉球史も、ずいぶん充実したものになっている。

刊行順に手にとりやすいものをあげるなら、琉球大学と法政大学をへて沖縄学研究所の所長を務めた外間守善(ほかま・しゅぜん)の『沖縄と歴史と文化』(中公新書 1986)を筆頭に、たとえば赤嶺誠紀『大航海時代の琉球』(沖縄タイムス社 1988)、比嘉実の『古琉球の世界』『古琉球の思想』(沖縄タイムス社)、さらには新里金福『琉球王朝史』(朝文社 1993)から与並岳生の『新琉球王統史』全20巻(新星出版社)まで、だいたいのものが読める。吉成直樹『琉球の成立』(南方新社)、仲村清司『本音で語る沖縄史』(新潮社)、赤嶺守『琉球王国』(講談社選書メチエ)など、読んでいてぞくぞくするものがあった。

ニライカナイについても折口や谷川の推理よりずっと深まっていた。吉成直樹の『琉球民族の底流』(古今書院)では、ニライカナイは「土の中」にひそんでいた。

が、このような歴史民俗学的な議論は一部の研究者が突っ込んでいるだけで、今日の巷に出回っているのは琉球論というより沖縄論やオキナワ論であり、大半が戦後の沖縄問題論か現在の基地と安保をめぐる沖縄日本問題なのである。琉球を懐かしむような気分はあまり前面に出てこない。

むろんのこと、沖縄の現代や明日の沖縄問題こそ日本人のすべてが念頭においてアタマを痛めなければならないことで、ぼくもそのようなアタマで現在の沖縄の一部始終をめぐる本を選んで千夜千冊したいのだが、いやいや待てよと踏みとどまった。そもそも琉球がわれわれの「内なる日本」なのか「外なる日本」なのか、そこをこそいまのうちに一覧しておくべきだろうと思ったのだ。今夜の千夜千冊に『琉球の時代』を選んだのは、以上のような理由による。

では、おおざっぱに琉球史を俯瞰しておきたい。今夜のぼくのツトメはこの俯瞰に徹することだ。

琉球の歴史は、那覇で発見された3万2000年前の旧石器人「山下洞人」や沖縄本島具志頭で発見された1万8000年前の「港川人」から始まっている。身長が男は約154センチ、女は約144センチで、小柄ながら手が大きかったようだ。骨の考古人類学の報告では中国南部の「柳江人」に近いという説もある。

沖縄には旧石器の遺跡品が長らく出土しなかった。ごく最近の2012年に南城市のサキタリ洞で石器が人骨とともに見つかった。ただその後の土器には、縄文土器に少しだけ似ている波状口縁土器や爪型文土器はあるものの、すぐに個性化の道を進み、弥生時代は稲作の跡ははっきりしない。先史リューキュー人は浅いラグーン(礁)での魚貝生活、ドングリの実などの採集生活、イノシシなどの動物を狩猟する生活をおくったとおぼしい。

注目すべきは宮古・八重山では縄文土器も弥生土器もまったく出土せず、外耳(がいじ)土器やシャコ貝を削った貝斧やストーンボイリング用の調理石具といった東南アジア・南太平洋型の出土品が目立つとともに、その言葉づかいのほうはあきらかに日本語の系統に属する琉球方言をつかっているということだ。沖縄本島や奄美の文化と宮古・八重山の「先島」(さきしま)の生活文化とは、何かが異なっていたのである。

こうした琉球古代の動向について、中国史書の『隋書』東夷伝(636)は「流求」に関する奇妙な記述をのこしていた。

隋の煬帝が607年に朱寛を流求に遠征させて一人の捕虜を連れ帰り、翌年ふたたび朱寛を送って慰撫せしめたが従わなかった。そこで流求の布甲を持ち帰って倭国の者に見せたところ、「これは夷邪久(いやく)の国の者が用いるものだ」と言った。3年後、陳稜・張鎮を使わせて慰諭したがまたまた従わないので、男女数千人を捕虜にして帰ったというのだ。

いったい「夷邪久の国の者」とは何か。イヤクとはどこか。そういう回答を中国の役人にしたとすれば小野妹子の一行だったろう。『日本書紀』推古24年(616)にも「三月、掖玖人三人帰化す。夏五月、夜句人七人来る、秋七月、また掖玖人二十人来る云々」とあって、どうやら古琉球の先人たちはヤクと呼ばれていたようなのだ。それがイヤクとされたのだろう。そのことを大和朝廷もそこそこ知っていたということだ。

『隋書』には、もっと詳しい琉球についての記述もある。概略、こういうものだ。

流求には山洞が多い。それを治める王は姓を歓斯(かんし)、名を渇刺兜(かつらつとう)といい、波羅檀洞(はらだんどう)というところに住んでいる。土人たちはその王を可老羊(かろうよう)、妻を多抜荼(たばっと)と呼ぶ。

各洞には小王がいて、村々には烏了師(うりょうし)がいる。武具はあるものの鉄が少なく、多くは骨角を用いる。その土俗は山海の神々につかえて酒肴をもって祭る。男子は髭・鬢を抜いて体毛を除去し、女子は手に入墨をして虫や蛇の文様にする。音楽はすこぶる哀調をおび、女子は手を揺らして踊る。文字を知らず、月の満ち欠けで時節を知り、人種は深目長鼻で、西域の民族に似る‥‥。

可老羊という王がいて、数人の師(すい)が王を守り、各地には烏了師たちがいたというのだ。文身(いれずみ)民族だったとも書かれている。

この『隋書』の記述をめぐっては、戦前日本の歴史学で「流求国伝論争」がおこった。白鳥庫吉・和田清・東恩納らはこれはインドネシア系あるいは台湾民族のことだろうと主張し、秋山謙蔵・嘉田貞吉・坪井九馬三らはいやいや沖縄人のことだろうと言い、伊波や幣原坦らは折衷説をとった。

正否はいまだにはっきりしない。倭人のルーツが鮮明ではないように琉球人のルーツも明確ではないままなのだ。ともかくも中国からは(そしておそらくヤマト朝廷からも)、「化外の国」とみなされたわけである。

沖縄が「流求」と呼ばれ、それが「琉球」に落ち着いたのはやっと明(みん)時代以降である。このネーミングも中国からもたらされた呼称と綴りだった。それまでは『新唐書』で「流鬼」というふうに、『元書』では「瑠求」(台湾だという説もある)などと綴られた。

それならオキナワという通り名はどうしてできたのか。

これは淡海三船が書いた『唐大和上東征伝』(779)に、鑑真和上が請われて日本にやってきたとき、暴風漂流のうえ「阿児奈波」(あこなは・おきなは・おきなわ)に漂着したという記述にもとづいている。

この、オコナハともアコナワともオキナハとも発音できそうな「阿児奈波」に「沖縄」の二文字を当てたのは、史実にも地理誌にも研究熱心だった新井白石(162夜)の『南島志』である。白石は長門本『平家』の中の「おきなは」に「沖縄」の2文字を当て、その名がまわりまわって、明治政府の「琉球処分」後の廃藩置県のときの「沖縄県」として採用されたのだった。

このように、琉球諸島の先史古代文化は本土とはかなり異なっていて、ずいぶんゆっくりとしたものだった。そこにしだいに「琉球の風」が吹いていったのだ。いつごろからそうした琉球独特の歴史が培われるかというと、「グスクの時代」からだ。

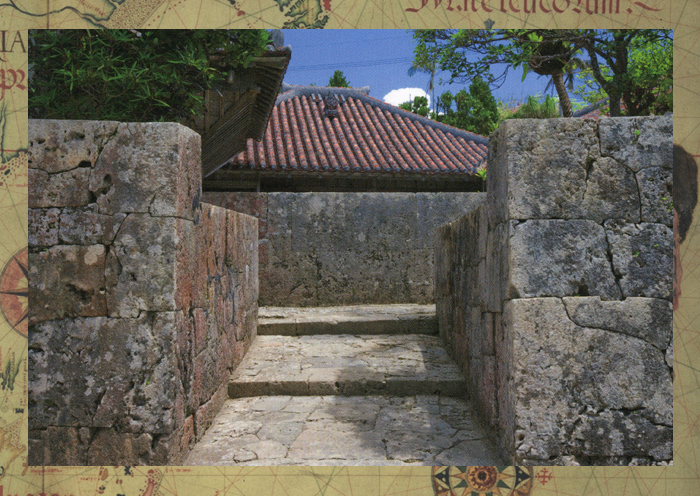

御城と綴ってグスクと訓む。スクは城のことをいう。野積みの石垣に囲われているものが多かったが、奄美群島では土のグスクもあり、内側に御嶽(ウタキ)があることも少なくない。

グスクの時代は12世紀には確立した。コメやムギや自生穀物を栽培し、刀子(とうす)を中心とした鉄器を使っていた。徳之島に須恵器もどきのセンターがあって奄美・沖縄・先島に焼きものの器具が供給されていた。諸島間のグスクどうしの交流もさかんになった。

そのうち各地に「按司」(あじ)と呼ばれた首長たちが台頭した。按司は、長老的なるものを意味するアサと家父長的なアヂから来た言葉がまじりあい、政治力の持ち主をあらわす意味をもっていた。グスクの時代は按司の時代なのである。

各地にグスクや按司が目立ってくると、居住区域も古代さながらの海浜地域だけでなく、石灰岩台地や丘陵地帯のほうに移っていく。建物にも瓦葺きの貫木屋(ぬちじやー)やヒンプン(門垣)ががんばっていく。

14世紀には、沖縄本島に有力な按司を首長とした3つのグスクの勢力圏が並立した。今帰仁(なきじん)グスクを拠点とする山北(さんほく)、浦添グスクを中心とする中山(ちゅうざん)、大里グスクに拠った山南(さんなん)のグループである。この三人の按司が「王」を名のり、いわゆる「三山時代」が到来した。

今帰仁グスクは親川(羽地)・津波・伊是名グスクなどが組んず解れつして、1322年前後に統一された、いま訪れてみても、壮大な野面積みの石垣や大隅(ウーシミ)・大庭(ウーミャ)などの広い曲輪が迎えてくれる。山北グスクでは名護グスクや金武グスクも競いあっていたらしいが、今帰仁のハニジ按司によって籠絡された。

山南グスクは大里と糸満の島尻グスクが統合されていったもので、その下には佐敷・玉城・八重瀬・豊見城グスクをそれぞれ形成していた按司たちがいた。

なかで浦添グスクが多くのグスクを大きくグルーピングしていった。伊波・安慶・山田・喜屋武グスク、また勝連・中城・黄金守りグスクなどが連なった。これらは総じて中山(ちゅうざん)グスクとなり、それがさらに首里グスクを形成して第1・第2尚氏王朝の応急をかたちづくった。

今日にのこるグスク(および斎場御嶽などのウタキ)は、まとめてユネスコの世界遺産になっている。グスクの盛衰を知りたければ座間味栄識の『三山とグスク』(むぎ社)がたいへんわかりやすいので、参照するといい。三山時代をめぐる興亡と現在の史跡写真がふんだんに紹介されている。

按司の登場は、琉球が血縁社会から地縁社会に移行したことを告げていた。

農耕技能が高まり、土地をめぐるさまざまな揉め事がふえてくると、集落の根屋の主人であるニーッチュ(根人)や宗教的司祭者であるニーガン(根神)といった有力者が村落の安定と秩序を司るようになるのだが、その頂点に立ったのが按司だった。

按司はときに大親(おおや)、世の主、太陽(てだ)とも呼ばれた。デダあるいはティーダは、琉球語で「太陽」をさす。沖縄にはテダの名のつく沖縄料理屋が多い。ぼくが高校大学時代に住んでいた横浜にもそういうテダ系の店が2軒ほどあった。仲宗根美樹や照屋林助が流れ、マスターが琉歌を得意にしていた。

三山時代が出現する以前の出来事は、のちに編纂された琉球史書の『中山世鑑』『中山世譜』『球陽』『琉球国由来記』などに、おおむね神話的な物語として描かれている。

それらによると琉球の始祖伝説は、天の神がアマミク(またはアマミキヨ)という女神を下界に遣わしたところから始まる。アマミクは琉球諸島を国生みすると、そこに一組の男女を住まわせ、この男女が三男二女をもうけた。ここからいくつもの始祖が出た。

長男は「天孫」(天孫氏)と名のって国王の始祖となり、次男は按司の始祖となり、三男は農民の始祖となった。姉妹のほうの長女は最高位の神女である聞得大君(きこえおおきみ)の始祖となり、次女はノロ(巫女・祝女)の始祖となった。これが天孫氏のおこりだ。

天孫氏は25代続いて、1万7802年間にわたって栄えたとされる。これは阿蘇氏なみに長い血統だ。途中、25代目の12世紀末頃に各地の按司が反乱をおこし、天孫氏の系譜は執権役の利勇に継がれた。

何人かの按司がこれに不満をもったので、浦添の尊敦(そんとん)が民衆に推戴されて利勇を撃ち取り、琉球王になった。これが最初の琉球英雄、舜天(在位1187~1237)だった。

舜天については奇想天外な逸話がまことしやかにくっついている。『中山世鑑』では、舜天の父親が源為朝なのである。鎮西八郎為朝の、あの為朝だ。

為朝の生涯は『保元物語』や『吾妻鏡』や『愚管抄』(624夜)にのっている。13歳のときに父の為義に勘当されて、九州に追放された。豊後の国に住んでいたが、肥後の阿蘇郡の平忠国の婿となり、その後は鎮西総追捕使と自称して、菊池氏・原田氏らと攻防をくりかえすうちに3年ほどで九州全土を平らげた。七尺近い大男で、手がつけられない暴れん坊だった。

香椎の宮の神人が為朝の狼藉を訴えたので、強者28騎を従えて京都に戻ったが、ちょうど鳥羽上皇が亡くなって、治天の君の座を争って崇徳上皇と後白河天皇が対立し、父親の為義が崇徳側についたので、為朝もそちらについた。為義の嫡男の義朝は多くの東国武士とともに後白河側に立った。

こうして保元の乱となるのだが、源義朝や平清盛と闘うハメになった為朝は敗走せざるをえなくなり、伊豆大島に流された。とはいえ、こんなところに逼塞していられる甘っちょろい男ではない。10年ほどすると伊豆七島を牛耳る者となった。これで慌てて工藤茂光が伊東氏・北条氏・宇佐美氏の500騎・20艘で攻め込み、ついに為朝の首を刎ねた。

これがよく知られた保元の為朝の話なのだが、琉球では別の伝説になっている。為朝は保元の乱で敗走して伊豆大島に流されたのち脱出し、漂流のはてに琉球の今帰仁(なきじん)に流れついたというのである。

為朝はそこから本島南部に移り大里の按司の娘と結ばれて一子をもうけたのだが、望郷の念断ちがたく琉球をあとにした。残された妻は乳飲み子を抱えて浦添の港に毎日立って、為朝を偲び続けた。その乳飲み子が尊敦で、のちの舜天になった。

舜天は実在の王だが、為朝の落とし子の血をひいていたというのだ。英雄伝説や貴種流離譚にいかにもありそうで、にわかに信じがたい唐突な話なのだが、しかしながらこの為朝伝説は江戸時代半ばをすぎると、白石の『南島志』に言及され、馬琴(998夜)の『椿説弓張月』として傑作読本(よみほん)となった。挿絵は北斎である。

なぜこんなふうになったのか。江戸初期に薩摩の島津の軍勢が琉球に侵攻して(1609)、琉球が幕藩体制に組み込まれたことに対して、琉球では王国の英雄の舜天を為朝につなげることによって源氏の血統を匂わせたかったからだろうと思われる。

馬琴の『椿説弓張月』は、今日こそ琉球文化を実感したい者が読むべき波瀾万丈の傑作である。歌舞伎にもなったが、通しの義太夫狂言にしたのは三島由紀夫(1022夜)だった。三島は異例にも文楽の義太夫を入れ、鶴澤燕三に作曲を依頼した。そのとき演出助手をつとめた織田紘二さんの制作ノートが残っている。三島は「太い男の流れる姿」を描きたかったと言っていたらしい。

為朝伝説はともかく、舜天によって天孫氏の系譜は5代まで続くことになった。ただし3代目の義本のときに飢饉や疫病が流行して荒れたため、義本は自分に徳がないと悟って、英祖に王位を禅譲した(在位1260~1299)。

英祖王も天孫氏の一族で、農機具を改良したり鉄器の活用に励んで、穀物の生産力を上げた。折から襲来してきたモンゴル軍に対しても怯むことなく撃退したようだ(元寇)。そんなこともあって太陽子(てだこ)と尊称された。

けれども4代の玉城(たまぐすく)が酒色に溺れて治世を怠った。これで、先にも書いたように、琉球は三山に分かれていくようになったのである。

このころ、日本海や東シナ海をめぐる領域ではそれぞれ大きな変化がおこっていた。

北条執権政治が崩れて天皇家が割れて南北朝となり、その南北朝も統一されて足利将軍の世になった。朝鮮半島では高麗が崩れて李成桂による李朝が立った。中国でも元が滅びて明になり、太祖洪武帝が皇帝になっていた。

この一連の東アジアの変化はとても大きい。明朝が東アジア全域の華夷秩序を仕切ることになったのである。琉球もたちまちそのパワーポリティックの傘の中に入っていく。

洪武帝は建国後ただちに周辺諸国に使者をおくり、服属を促した。明建国4年後の1372年には、楊載(ようさい)を団長とする使節団を琉球に派遣してきた。楊載はすかさず三山のうちの中山王の察度(さっと)の入貢を迫ったため、察度王はこの軍門に下ることを選んだ。

かくて琉球は中国皇帝をトップとする「冊封」(さくほう)体制に組みこまれ、東アジア世界の秩序ネットワークの一員となっていく。これらの明と琉球の交流のことは『明実録』に詳しい。実は「琉球」という文字表記が文献上に初出するのはこのときなのである。

冊封というしくみは、中国の中華思想と王化思想と礼の思想にもとづいて華夷秩序を支えている。もともとは中国国内で皇后や親王を任命(冊立・冊封)するものだったのだが、それが周辺諸国に及んでいった。

相手との力関係によって羈糜(きび)・冊封・朝貢・会盟・互市などがあり、たとえば女真などの北方遊牧国とは羈糜関係を、朝鮮とはきっかり冊封関係を、ロシアとは互市関係を結んだ。漢代に南越が冊封されたのがはじまりである。

こうした事情にもとづき、琉球の冊封使は先代の国王の霊を慰める儀礼(諭祭)とその後継者の世子を新国王にする儀礼(冊封)を、明国に示さなければならなかった。

明国が琉球に冊封関係を施行したのは、華夷秩序のためだけではない。軍事力がなく、攻めこんでくる恐れもない琉球国を冊封によって受け入れたのは、明が琉球土産の馬と硫黄をほしがったからでもあった。硫黄は世界に先駆けて中国が発明した火薬のためだった。このあたりのこと、ヨゼフ・ニーダムが詳しい。

察度王は明との関係を濃くするとともに、明に学んで人材を育成していくことにも熱心な王だった。1392年に留学生3人を送って、明の最高学府であった国子監に入学させたことは、その後の琉球500年にわたって続く中国留学生「官生」(かんしょう)の伝統になっている。

中国からの移住も認めた。とくに目立つのが「閩人」(びんじん)たちの渡来だ。「閩」というのは福州(福建省)のことで、ここから多くが琉球に移り住んできた。「閩人三十六姓」といわれ、鄭・陳・蔡・梁・程・馬・衾といった姓の持ち主がやってきた。唐営と呼ばれる居住区に住み、航海術、通訳、文書作成、土木工事などの技能を提供した。儒教や儒学の素養ももっていた。近代以降の用語でいえばいわゆる華僑たちではあるが、琉球側はこれらを「久米村」(クニンダ)と呼んだ。

察度王は高麗王朝との通交も開始した。王之(うつち)らを派遣して、倭寇に略奪されていた朝鮮人を送還するとともに、硫黄・蘇木・胡椒・鼈甲などを高麗王に献じた。1389年には高麗から金允厚・金仁用らが返礼のため琉球を訪れている。

いささか意外なのは、洪武帝が元朝の皇子を琉球に配流してきたことだ。流されてきたのは地保奴という元の皇帝の次男であるが、なぜこんなことになったのだろうか。明朝は琉球を島流しの地とみなしていたということか。この貴種流離の顛末が気になる。けれどもこれらのことについてはどんな史書にも詳細な記述がなく、ぼくなどは勝手な空想をするばかりなのだ。

中山国に先を越された山北と山南はどうしたか。

やはり明に入貢し、冊封体制の仲間入りをはたした。1380年(康暦2)には山南王の承察度(しょうさっと)が、その3年後には山北王の舶尼芝(はにじ)が服属儀礼をとった。

これで琉球のグスクを代表する3国が、明に対して並列した外交関係を結ぶということになり、三山対立の様相がふたたび競いあう状態に戻った。

むろんバランスはいつまでも続かない。山南の配下にあった佐敷按司の思紹(ししょう)とその子の尚巴志(しょうはし)が浦添グスクを攻めるという挙に出て、察度亡きあとの武寧を滅ぼし、思紹が中山王になったのである。

実際には武力によるゲリラ的纂奪だったろうが、思紹王は自分のことを冊封関係上は武寧の「世子」(世継)として中国に報告し、「父」武寧のあとを継いだというふうにした。明は永楽帝の時代になっていたが、永楽帝は思紹を正式な中山王に封じた。

その直後、尚巴志は拠点を浦添グスクから首里グスクに移し、ここに首里城を築いて山北王を攻め、1429年(永享1)には山南王をも滅ぼして、琉球王国を統一したのである。

これが「第一尚氏王朝」の誕生だった。

それとともに中山王が琉球国王の別称で、中山国が琉球王国の別称ともなった。永楽帝が派遣した冊封使の柴山(さいざん)はこれらを安堵し、政治顧問となった明の懐機(かいき)は首里城の外苑を本格整備して、中国的出張所の権威化をはかった。

懐機は何代かの王に仕えて、琉球王国のインフラ整備に寄与したようだ。永楽帝は鄭和をアフリカにまで派遣した皇帝である。琉球はその永楽帝の鼓吹力にふれたのだ。

琉球王国が統一されたということは、何を意味していたのかといえば、第1に「王国としての琉球」の歴史が始まった。第2には「冊封体制下の琉球」がフィックスされた。第3に「アジアの中の琉球」になった。

これらのことは、琉球王国が崩壊するまで、冊封使派遣が「琉球国中山王=琉球国王」に対してのみおこなわれたことによっても、実証される。

第一尚氏王朝は7代まで続いたけれど、必ずしも順風満帆ではない。いろいろあった。

1453年(享徳2)に5代尚金福王が死去したときには、王位継承をめぐって弟の布里(ふり)と世子の志魯(しろ)が争って二人とも命を落としたし(志魯・布里の乱)、その5年後には6代の尚泰久王のときに王位を狙った阿麻和利(あまわり)が挙兵して、中グスクの護佐丸(ごさまる)を滅ぼしたが、国王軍に攻められて滅んだ(1458)。

この「護佐丸・阿麻和利の乱」は、のちに御冠船踊の踊奉行となった玉城朝薫(たまぐすく・ちょうくん)がつくった琉球組踊の『二童敵討(にどうてきうち)』となり、さまざまな沖縄芝居の題材になった。

ぼくは横道萬里雄さんの復元演出でこの組踊を見たことがあるのだが、なるほどこれが琉球の源平合戦であり、忠臣蔵なのかと思った。琉球結髪と美しい紅型(びんがた)の衣裳もあでやかに、歌三線(うたさんしん)に乗って独特のセリフ回しで踊るもので、なんとも陶然とさせられる。朝薫の組踊は「五つ組」と呼ばれてきた。

護佐丸・阿麻和利の乱のあと、1469年(応仁3・文明1)に7代尚徳が亡くなった。このとき首里城でクーデターがおこり、王族がことごとく追放された。

クーデター勢力に擁立されたのは尚泰久の片腕だった金丸(かなまる)である。金丸は倭寇の拠点のひとつであった伊是名島の出身で、『中山世鑑』には百姓タリと出ている。その後は流れ者のような日々をおくっていたようだが、尚泰久が王位継承前に越来(ごえく)王子を名のっていたころ、この金丸に見所があるとみて王家に推したので、4代尚思達と5代尚金福に仕えた。

農業技術にめっぽう長けていて、政治経営の手腕もあったらしく、やがて御物城御鎖側(おものぐすくうさすめそば)に引き立てられた。その金丸が即位して尚円王となった。

金丸のような王族でもない者が王位に就いたことについては、いろいろ憶測されている。

前王の尚徳が暴君であったこと、それを泊村(現在の那覇市泊)の長老の安里大親(あさとうふや)が諌めて随臣の金丸の人格と実績のほうを称揚したらしいこと、尚徳が28歳で世を去ったところから毒殺されたのではないかということ、そのほかいろいろの説がまじって、この謎の政権交代が語られてきた。琉球史で「尚円革命」といわれることもあるが、真相はほとんどわかっていない。

どうも体制改革を叫んだり推進したりした革命のようなものではなかったようだ。高良はこの政変について、特別な職能集団だった久米村の閩人たちが王位獲得のために暗躍したのではないかと見ている。ぼくはこの説が気に入っている。

それはともかく、まるで琉球版の太閤秀吉のような栄達を得た尚円王は、王朝政務にあたっては大いに張り切った。「世子」として明に使者を送り、父の尚徳の死を報告するとともに冊封使の派遣を求めた。憲宗帝はさっそく官永を遣わして、世子尚円を琉球王国中山王に封じた。

かくて琉球王朝最盛期としての「第二尚氏王朝」が始まった。尚円王のあと、尚宣威王、尚真王、尚清王、尚元王、尚永王、尚寧王というふうに、約150年間が続いた。

第二尚氏王朝を絶頂に導いたのは3代目の尚真王である。50年にわたって君臨した。琉球史上、最も有名な王だ。『おもろさうし』にもさかんに登場する。1477年(文明9)に11歳で即位した。幼名を真嘉戸樽(まかとたる)、神号をオギヤカモイといった。

王位に就くにあたっては母の世添御殿(よそえうどん)ことオギヤカの暗躍が大きかった。妹の音智殿茂金(おとちとのもいかね)が初代の聞得大君(きこえおおきみ)である。

尚真王はかなりの中央集権力を発揮して琉球各地を支配するとともに、神話・伝説・昔話を統合し、神女(しんじょ)組織を整備した。明との交易の絶頂期をつくり、南海交易を発展させた。仏教に帰依して仏像制作や寺院建立にも熱心だった。

本書は第3章に「大交易時代」をもうけて、第1・第2尚氏王朝の海外交易活動を通してまとめている。倭寇との関係のこと、冊封体制の活用のこと、明の福州・広東・浙江との熱心な交易のこと、海商たちのプロフィールについて、外地に住んだ琉球人唐旅とヤマト旅のこと、『歴代宝案』の記述にのこる暹羅(シャム)、安南(ベトナム)、爪哇(ジャワ)、旧港(パレンバン)、満剌加(マラッカ)、蘇門答剌(スマトラ)、巡達(スンダ)、仏太泥(パタニ)などの東南アジア諸国との華々しい交流などが活写されている。

今夜の冒頭に紹介したトメ・ピレスが『東方諸国記』でふれたマラッカの琉球人(ゴーレスとも呼ばれていた)の話も、興味深い。もっとも、最近読んだ村井章介・三谷博が編集した『琉球からみた世界史』(山川出版社)や赤嶺守の『琉球王国』(講談社選書メチエ)は、高良の本よりさらに詳しいものになっていた。

尚真王は当然のことだが、周辺への征服欲も旺盛だった。なかで1500年に100艘を仕立てて太平山を攻めてアカハチの乱を平定したことが特筆される。

これは『球陽』の尚真王10年の条と24年の条に、八重山で伊理幾屋安真理(イリキヤアマリ)なる神と遊ぶことが流行していたので取り締まったことや、やはり八重山の大浜邑で遠弥計赤蜂保武川良(おやけあかはちほんがわら)なる首長が謀反を企て、貢租を3年間も差し出さず、他の首長に圧迫を加え宮古島までその権勢を伸ばそうとしていたので、大里を大将とする遠征軍を派遣して、仲宗根豊見親(なかそねとゆみや)の協力を得てこれを鎮めたという記事があることにもとづく。

ただこの記事には不明なところも多く、高良はこれはアカハチとホンガワラの結託によるものだろうからアカハチ・ホンガワラの乱と名付けるべきだと書いている。乱の制圧も王府機構の立体的な強化と編成のためになされた見せしめ型の事件だったので、そこに留意すべきだとも言っている。

これに対して、仲村清司らはアカハチの乱の背景には「鉄をめぐる争奪」があったと見た。

与那国島にサンアイ・イソバという女の首長がいて、4人の弟を従えて島を牛耳っていた。サンアイはガジュマルのことで、そのくらい大きな女だったという意味らしい。

アカハチ・ホンガワラの乱を平定した尚真王は、八重山を攻め、宮古を攻めて、その宮古の仲屋金盛を軍将とした一団に与那国を攻めさせた。これを迎え撃ったのがサンアイ・イソバである。鬼気迫る奮闘をしたというが、そのあとを継いだ鬼虎(うにとら)とともに、結局は鎮圧された。

王府は与那国を圧迫し、西表島の慶来慶田城家の3代目の祖納当を与人(代官)として送りこみ、その後も与那国の反乱分子を一掃していった。1522年(大永2)、与那国は琉球王府に完全に支配された。

サンアイ・イソバや鬼虎が抵抗できたのは、鉄器を使っていたからではないか、もしくは王府が与那国にこだわったのは鉄の工人がいたからではないかというのが、仲村本の見方なのである。ありそうなことだったと思う。

さて、尚真王の王国内施政では、独創的で祭政一致的な「神女組織」を確立したことが甚だ大きい。ぼくが「リューキュー/オキナワ」にだんだん入りこんでいったのも、ひとつには折口に導かれたニライカナイに惹かれたせいで、もうひとつがこの神女の神秘的なしくみが何に由来しているのかが気になったせいだった。

神女組織の頂点にいるのは聞得大君である。日本語でキコエオオギミあるいはキコエノオオキミと訓まれ、沖縄語ではチフィウフジンガナシという。

君はカミのこと、聞得は美称なので、「最高至高の君」の意味だ。宗教上の固有神名は「しませんこ あけしの」という。『おもろさうし』では「とよむせだかこ」とも称ばれる。英祖のころにはこの名があったと推定されている。

聞得大君は国王を守護する「おなり神」(オナリ神)である。琉球全土の祝女や君々やノロの最高位に立った。

就任にあたっては「御新下り」が斎場御嶽(セイファーウタキ)でおこななわれた。琉球神話の創世神と神婚をなしとげたことを示す儀式だ。尚真王のときは妹の音智殿茂金(おとちとのもいかね)が聞得大君になり、そのもとに君々三十三君が選ばれた。

三十三君には阿応理屋恵(あおりやえ)、ウワモリ、世寄君(よせきみ)、君トヨミ、首里大君、君ツジ、セヂアラ神、君ナガシ、望月、ウシカケなどなどがあり、例外なく女性たちが就く。『女官御双紙』によるとほとんどが貴人・官人の娘、姉妹、夫人が就任している。

この君々の下に大阿母(おおあも)、ノロ(ノロクモイ)、各地の巫女であるユタなどの多数の地域神女が配されて、以上すべての神女組織がヒエラルキーをもって管轄されたのである。

オナリ神について書いておく。

琉球においては、妹(おなり・をなり・うない)が兄(えけり)を霊的に守護するという信仰が深く、兄と妹の関係が別格視される。琉球語のオナリ・エケリは日本語の妹・兄ではなく、兄から見た妹がオナリであり、妹から見た兄がエケリなのである。寅さんよりさくらが凄いのだ(1576夜)。伊波普猷は、この妹がもともとの「おなり神」(をなり神)だったことを証した。

それでどうなっていくかというと、俗世界を支配する男をオナリとしての女が守っていくというふうになった。男の政事を女の祭事が霊的に誘導すると考えられるようになったのである。そして、この考え方が集落から王国まで一貫していった。

先にも書いておいたが、集落の最も古い宗家の主人は根人(ニーッチュ)と呼ばれた。根神(ニーガン)は妹が霊的に支えるとみなされた。それらの根人のなかでも領地を統括できるリーダー格の者が按司(あじ)になる。そうすると、その按司の妹はその領地の祭事を司るノロになった。ノロは宮古・八重山ではツカサとも呼ばれる。

このような関係が王国のトップにまでしだいに昇華されて、国王と聞得大君の神的紐帯が確立されたのである。すなわち聞得大君は国王のオナリ神になりえたのである。まさに祭政一致の構造であり、二重統治形態の出現である。神政同時のダブルスタンダードというよりも、神政誘発的な琉球独特のデュアルスタンダードだった。

オナリ神は沖縄全土にみられる信仰だが、なぜか宮古島には見当らない。その理由を詳しく知りたいと思っている。

神女組織にまつわるあれこれを、折口信夫や鳥越憲三郎がそうだったのだが、「琉球神道」というふうに見ることもある。

琉球には7世紀ごろから御嶽(ウタキ)信仰と日神(テダ)信仰と火神(ヒヌカン)信仰が芽生え、それを継承するノロやユタがずうっといたこと、そこには「セジ」と呼ばれてきた霊力の遍在が認められること、そうした霊力が選ばれた一族の兄と妹に振り分けられてオナリの力が重視されたことなどから、日本古来の「神祇」の変形ともみなされるからだ。

セジの霊力はもともと男よりも女のほうが強かったらしい。ただし、琉球神道は日本本土からの影響ではなく、ほぼ自然発生的に定着していったとみられる。

こうした見方に加えて、折口は琉球の神には来訪神と守護神があって、来訪神は異界や海上にいながら祭祀のときに集落や御嶽にやってくるので、これを「マレビト」(客神)とみなし、守護神は祖霊(死者)を原型としながらある時期にニライカナイで神になり、そのうえで集落に戻ってくると考えた。守護神はまた、ふだんは御嶽(ウタキ)などにいるとも信仰されたのであろうと推理した。

マレビトとしてのこの来訪神のおとずれを祝って、沖縄各地にはさまざまな祭りが旧盆の行事のように継続されている。

若者たちが歌とお取りで祖霊を送迎するエイサー、国頭(くにがみ)のシヌグなどがその代表だ。奄美群島にはいまでも祖霊を迎える三八月(みはちがつ)という信仰がのこっている。

こうした琉球神道は先島(さきしま)諸島ではしばしば別のかっこうをとった。先に八重山のイリキヤアマリ神のことをあげたが、八重山にはほかにもアカマタ・クロマタの信仰があるし、石垣島にはぼくがぞっこんになったマユンガナシというすばらしいマレビトを迎える祭りがある。

マユンガナシはクバの葉の蓑を着て、手拭で顔頭部を包み、笠をかぶって村の家々をまわる。宮古島のパーントゥはまだ見たことがないが、3体の泥まみれの神が集落を訪れる。

一方、久高島(くだかじま)のイザイホーは12年に一度の「魂替え」の祭祀である。30歳になった既婚女性が新たに神女に仲間入りしたという証しのイニシエーションになっている。久高島にはいまでもなお「男は海人(うみんちゅ)、女は神人(かみんちゅ)」という謂れが伝わる。

尚真王は62歳で死去した。その後、尚清王、尚元王、尚永王が代を重ねて1600年代に入ると尚寧王の代になった。この4代の王の時代では、東アジアの国際情勢が劇的に変化した。

ポルトガルが台頭してマレー半島に進出し、たちまちマラッカを抑え、続く1557年にはマカオを極東の拠点にした。ちょうど明の中華力に翳りが見えてきた時期と重なった。

日本の国内事情も揺動した。下克上がおこり戦国武将が乱立し、多くが天下を狙った。キリシタンも入ってきたし、鉄砲も伝来した。琉球王国の安寧と繁栄と神秘にしだいに亀裂が入っていった。

そこへ、とんでもない野望が東アジアの一角に登場した。秀吉が「唐入り」「国割り」(大陸制覇計画)と、そのための朝鮮出兵の着手したのだ。

秀吉は「唐入り」を謀る前に琉球王府に対して服属を誓うことと、明との勘合交易の復活を斡旋することを求めた。王府は僧の桃庵らを使僧として聚楽第に派遣し、服属をしないかわりに朝鮮出兵の賦課を負担することにした。秀吉は薩摩・琉球で1万5千の兵を出すように軍役命令を出したが、琉球は軍事力がなく、兵糧米12カ月分と名護屋城普請の金銀・穀物の負担を申し出て事態をやりすごした。

この秀吉と王府使節との駆け引きは、琉球が明との冊封体制を重視していたことを物語る。当時の琉球は「日本」ではなかったのである。中華秩序の中にいた王国だった。秀吉がそのへんを理解していたかどうかは、あやしい。

それにしても千夜千冊の『秀吉の野望と誤算』(1038夜)にも、『世界と日本のまちがい』(春秋社)にも書いておいたのだが、秀吉の「唐入り」「国割り」の野望はひどすぎた(文禄・慶長の役/壬申・丁酉の倭乱)。日本とその周辺の組み立てのすべてを変えてしまうものだった。徳川幕府が海禁と鎖国体制に踏み切ったのも、琉球が薩摩藩の島津によって「附庸国」(ふようこく)扱いになったのも、そのせいだった。

徳川社会と琉球王国の関係はとうてい健全とはいえない。秀吉の野望は潰えたが、薩摩の野望はこれから燃えさかる。

1609年(慶長14)、薩摩藩主の島津家久は家老の樺山久高を大将に任じ、3000余の軍勢を山川港を出港させると奄美・徳之島を攻略し、たちまち首里・那覇を襲わせた。琉球は薩摩藩によって制圧されたのだ。

すぐに尚寧王の三司官と高官が薩摩に連行され、翌年には江戸の将軍秀忠に謁見させられた。大御所家康は島津家久に琉球の「仕置」の権限を与えた。島津はすぐに検地を始め、1万9千石そこそこという石高を割り出した。ただ年貢は徴収できなかった。琉球の農民が米納するには稲作がひどく未発達だっからで、代わりに芭蕉布・上布・下布・唐苧・牛皮などの特産物を貢がされた。

「掟」も何度か押し付けられた。薩摩のオーダーなく中国での物品買付けをすることが禁止され、反薩摩的な人物がいるようならただちに報告するように言明された。侵攻した薩摩軍の一部は在番奉行として残っていくこと、鉄砲・玉薬などの管理を徹底することも約束させられた。

こうしてガバナンスが琉球王府から薩摩に移行していったのである。琉球経済は薩摩経済に組み込まれたのだ。それとともに、将軍が代替わりのときは慶賀使を、琉球国王の代替わりのときは謝恩使を江戸に派遣しなければならなくもなった。都合17回に及んだ使節の江戸への上り使節団は「ヤマト旅」と称された。

つまり琉球は徳川日本になったのだ。そのため、1609年までの琉球のことを歴史学では「古琉球」といい、このあとの歴史と截然と分けている。

もっとも琉球側もそれなりの抵抗をしたし、それなりの対策も打った。すでに秀吉との交渉時に、明国に宛てた書状で秀吉のことを「倭奴関白」(わどかんぱく)と蔑称していたし、島津から「唐入り」のことはくれぐれも洩らさないように口止めをされていながら、明に「倭情」(わじょう)を早々に通報していたことにも、そのことはあらわれている。

大陸の事情が大きく変わったことも、薩摩の監視下にある琉球王国が一定の自立をはかる好機となった。1636年、明は女真族に華北を侵攻され、そのまま明室は逃亡して、漢民族ではないノン・チャイニーズの「清」という国になったのだ。この転変の出来事を、中華(明)が夷狄(清)に滅ぼされたので「華夷変態」という。

華夷変態を見据えて登場してきたのが羽地朝秀(はねじ・ちょうしゅう)だった。朝秀は羽地グスクを背景に按司の座にあり、若いころから儒教儒学に傾倒し、経世の志を抱いていた。中国風の名を向象賢(しょうじょうけん)という。

摂政(せっせい)の地位にのぼると、1665年くらいから矢継ぎ早に改革を断行していった。

羽地朝秀の王国改革はかなり儒教的で、実質的である。倹約を重視して、士族の位階に席次を導入し、 聞得大君の地位を低めて神女たちが表方(おもてほう)の政治の場から離れさせ、遊女の活動を禁止した。一方で「仕明」政策を徹底し、砂糖や鬱金の専売制を導入して地方の活性化を促した。仕明(しあけ)というのは土地の開墾や開発のことをいう。

他方、役人には諸芸を嗜むことを奨励し、学文・算勘・筆法・謡・医道・唐楽・茶道・立花などの普及に努めた。これらの改革はまとめて「羽地仕置」と呼ばれた。

羽地仕置をさらに儒教に近づけていったのが、尚敬王時代の蔡温(さいおん)だ。久米村の出身で、1728年(享保13)に三司官に昇っている。「御教条」や「間切公事帳」を発布して、地方役人に儒教的倫理を投入し、各地の行政区画整備していった。間切(まぎり)とは農村のことをさす。

かくて琉球に士族社会と身分制度が抽入されたのである。これは幕藩体制がもっていた各藩の特徴とほぼ共通する。

しかし、琉球に徳川社会に近い封建的身分社会が浸透する前に、またまた琉球事態は新たな局面を迎えた。欧米の商船や軍艦が頻繁に来航するようになり、薩摩藩が琉球を利用して英仏との通称を有利に展開しようとするようになったのだ。

アヘン戦争でイギリスにあっけなく蹂躙された清は、1842年(天保13)の南京条約によって上海・寧波・福州・厦門・広州の5港を開き、香港を割譲した。日本も琉球も、いつ同様のノッキングを食らってもおかしくなかった。

1844年(弘化1)、フランスのインドシナ艦隊が那覇港に入ると、セシーユ提督は修好と交易を求め、キリスト教を布教するための宣教師を送りこみたいと告げた。続いて来航したアルクメーヌ号の艦長デュプランは同じく修好と交易を求めたが、琉球王府がこれを拒否すると、宣教師フォルカードと中国人伝道士オーギュスタン・コウの二人を残して出港していった。

この二人の滞在と居住は、出島のオランダ人以外では、初めて幕府の禁止を破って「日本国内」にヨーロッパ人が住んだ最初の例である。

海外勢力が流入してきた動向は薩摩の島津斉彬に、琉球をつかってフランスとの通商を強化することを思いつかせた。このあたり、薩長の策略が琉球事情を無視したまま進んでいく端緒になっている。

もっとも欧米からすれば、幕府も琉球もない。イギリス海軍のサマラン号は八重山・宮古に入って沿海測量を開始した。今日の中国が尖閣諸島や南沙諸島で海底調査をしているようなものだ。

1846年(弘化3)にはイギリスのフォーリング号、フランスのサビーヌ号がやってきた。アメリカ東インド艦隊のピッドルが浦賀に来航したのも、この年だ。幕府も琉球王府も落ち着かない日々が続く。

フォルカードに続く宣教師も次々に送りこまれた。そこへロバート・バウン号事件がおこった。アメリカの貿易船で苦力(クーリー)による反乱がおこり、石垣島沖で座礁してしまったのである。中国人380人が上陸した。

通報を受けた厦門の英米領事は、苦力を捕縛するべく英船リリー号とコンテスト号を、米船サラトガ号を派遣してきたため、王府も現地も大騒ぎになった。1852年(嘉永5)のことである。そしてその翌年、ペリー提督の東インド艦隊が那覇沖に姿をあらわしたのである。サラトガ号が加わっていた。

神田精輝の訳業と編著の労に伊波普猷が序文を寄せた『ペルリ提督琉球訪問記』(国書刊行会)という本がある。大正15年刊行のものだ。

当時のアメリカがいかに琉球と日本を「ものにする」かというシナリオ、そのため徹底して琉球と日本のことを調べ尽くしていたかという周到な準備が、よくわかる。ペリーは時の海軍長官ドビンに対して、「琉球諸島をアメリカの領土のひとつとして手中に入れるよう、私は努力するつもりだ」と言っていた。恐るべき本だった。アメリカの軍人が只者ではないことがひしひし伝わってくる。

1854年(安政1)、ペリーは最初は穏やかに、やがて恫喝するように英漢両文7カ条の琉米修好条約を結ばせ、アメリカ艦船の補給基地として琉球を確保した。物品取引、アメリカ人に対する厚遇と歩行の自由、アメリカ人墓地の保証などを締結したこの条約は、オランダとの同様の琉蘭条約とともに、「黒船」による日本開国の要求につながる踏み台になった。ペリーが乗艦して浦賀に入港したサスケハナ号にはまたしてもサラトガ号が寄り添っていた。

幕府は箱館・新潟・江戸・横浜・下田・大坂・神戸・長崎の開港を余儀なくされた。ハリスは治外法権と関税自主権の剥奪をやすやすと掌中にし、すかさずオランダ・ロシア・イギリス・フランスも同等の権利を得た。

しかしこの時点では、琉球は「開国」されてはいない。日本にはこれ以降、尊王攘夷の嵐が吹きまくったが、琉球はまだ清朝の冊封使を迎える王国だったのだ。だが、琉球王国が最後を迎える日はすぐそこに迫っていた。

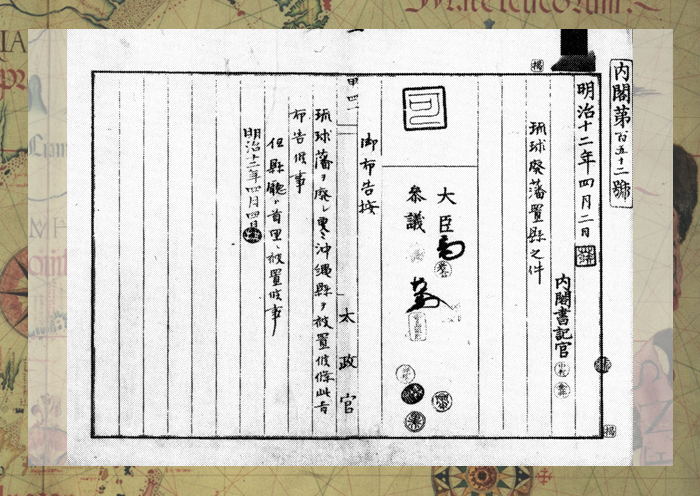

琉球王国は維新政府による「琉球処分」で消滅した。

廃藩置県とともにこの処分が進行していたので「廃琉置県処分」ともいうが、「琉球」が置県されて「沖縄県」になるには、それでもまださまざまな紆余曲折があった。そもそも琉球王国は清朝にも属していたのだから「日清両属」なのである。それゆえ明治政府は清との折衝もしなければならなかったのだ。

1871年(明治4)、明治政府は日清両国の領土不可侵などを約束した日清修好条規の批准書を交換した。その一方で、台湾出兵をもくろんでいた。台湾東南部で琉球人が殺害されるという事件がおこったので、その報復を名目に出兵しようという計画だ。近代日本の野望もすさまじい。

琉球当局はこれに反対したが、欧米諸国も距離をとり、アメリカ公使デ・ロングや厦門駐米領事リジェンドルは台湾東南部が「無主の地」だから、日本が進出するのを黙認しようとした。米日に共通する「蕃地領有」のロジックだ。

勢いをえた西郷従道が率いる3600人の日本軍は、かくて清国への通報なく台湾に上陸し、東南部を占領した。

これで日清が縺(よじ)れた。

中国はどんな時代でも、こういうことにはうるさい。開戦やむなしの空気にもなったが、駐清イギリス公使ウェードの調停によって両国は北京議定書を交わした。議定書には琉球が日本に専属すると解釈できる文言がしこまれていた。

1875年(明治8)、政府を代表する松田道之は琉球にのりこみ、議定書を根拠に琉球が日本専属であること、琉球は清国との通行関係(進貢・冊封)を停止することを告げた。

琉球当局は日清両国は「父母の国」であって、われわれは両国に両属していることを主張して譲らない。両者の議論は2カ月に及んだ。

ここで琉球側に両属派と日本専属派との分派がおこり、清国の内部にも琉球の進貢停止問題の是非をめぐる議論がおこった。事態は二転三転するばかりだったが、松田はついに1879年(明治12)、100人以上の内務官僚と警察官と数百人の熊本鎮台分隊を引き連れて那覇に乗り込むと、琉球藩の廃止と沖縄県の設置を宣言し、国王尚泰とその一族郎党を東京に連行した。

500年にわたった琉球王国は、ここに名実ともに消滅したのである。

琉球王国は消滅したが、日清琉の関係が明確になったわけではなかった。

1879年(明治12)、竹添進一郎は密かに天津の李鴻章をたずね、琉球問題を穏便に処理するための対策を交わした。竹添はこのままではロシアやドイツが琉球を占領する危険があるので、清は廃琉置県を容認したほうがいいと持ち出したのだが、李鴻章は廃琉置県を撤回しないかぎり、むしろ日清の友好関係が崩れると反論した。

李鴻章がそう言ったのは、すでに琉球側からの救国嘆願が清に届いていたからである、折衝は難航した。翌年、竹添は琉球二分案と日清修好友好条約改定案をセットにしたいと申し出た。李鴻章は三分案を提示した。奄美以北を日本領、先島を清国領、沖縄本島を独立させるという案だ。

交渉は捩れながらも、翌年には日清で「琉球処分条約」(琉球分割条約)をこういう按分でいこうという妥結点に達した。沖縄本島以北を日本領とし、先島(宮古・八重山)を清国領にするという二分案である。両国はなんとか合意に達した。あとは調印を待つばかりだった。

そこに琉球救国運動の狼煙が上がり、条約阻止のムーブメントが盛り上ってきた。進貢使の国頭盛乗(毛精長)、密使の幸地朝常(向徳宏)は福建や天津で反対の声を強め、これに内外の声が呼応した。そこにはアメリカ前大統領グラントの三分割案まであった。

結局、日清による処分条約は締結されなかったが、この歪んだ事態はこのあとの日清戦争の火種となった。

一方、沖縄県になった琉球には初代県令の鍋島直彬が、つづいて2代県令の旧米沢藩主の上杉茂憲が着任し、「帰化服従」を目標とする県政を施行していった。オキナワは着々と大日本帝国化されていったのだ。

ところがそこに日清戦争が勃発する。事態はますます混沌とする。清国艦隊が琉球に向かったというニュースが流れると、内地人のヤマトンチュは琉球独立派の拠点の久米村を焼き払うと息巻き、ウチナンチュは清国の勝利を一方で祈りつつ、複雑な心境に追い混まれるようになった。

それでも明治政府は同化教育や皇民化教宣の手をゆるめなかったし、護得久朝常(ごえくちょうじょう)、太田朝敷らの自治派は「特別自治」の道を探り続け、謝花昇(じゃはな・のぼる)・当山久三・神谷正次郎らの沖縄倶楽部の面々は県政批判の手をゆるめなかったので、近代沖縄はあらゆるところで火の手が上がることになる。

琉球処分以降の明治沖縄の事情を説明するのは、けっこう難しい。しかし、その後のオキナワ問題のすべてはここに集約されているとも言える。

今日の日本・沖縄・アメリカが絡まる事情はそこに「基地」や「核」が加わってさらに多岐複雑になっているが、そのことに展望をもつためにも、この明治沖縄に残響する「琉球の風」をつぶさに浴びることは不可欠なのである。

おそらくは明治後期になって伊波普猷や東恩納寛惇が痺れをきらすように琉球学に突っ込んでいったのも、ここに「内なる日本」も「外なる日本」も、東アジアに広がる「冊封社会」も「琉球王国」も、すべてが絡まって集約されてあらわれていたからだったろう。

その伊波が『沖縄歴史物語』(平凡社ライブラリー)で、「著者は琉球処分は一種の奴隷解放だと思っている」「いわゆる琉球王国は滅亡したが、瀕死の沖縄民族は日本帝国の中に入って蘇生したのである」と書いているのは、どうにも胸が疼く呟きだった。冒頭に紹介した河上肇の講演とともに、いまなおぼくのどこかを疼かせる。

高良倉吉は『アジアの中の琉球王国』(吉川弘文館)で、こう書いた。

「歴史とは、今を生きる者たちが過去に向かう際のまなざしであるが、同時にまた、過去の人々が生きた鮮烈なドラマに対して深い畏敬の念を抱く作用でなければならない」。また、こうも書いた、「いまのわれわれと同じように、歴史を営んだ人々もまた光と影のなかにあり、十分に人間的だったのである。それらの人々の即席は手をのばせばすぐ手の届く位置にある」。

オモロや琉歌については触れられなかった。オモロはいずれ機会をあらため、折口の『月しろの旗』などともに紹介したい。オモロを紹介すれば、どこかでアイヌの『ユーカラ』にも触れなければならないが、これまたいつかの機会としたい。

琉歌の一部は藤田正の『沖縄は歌の島』(437夜)で一度とりあげた。そのときは8・8・8・6のサンパチロクのリズムの話やオキナワン・ポップスの話に終始してしまったので、これもいつかもう少し琉球音楽性に向けた千夜千冊をしたい。

三線(さんしん)の曲は琉球王国の歴史の内側からふつふつと胎胚したものである。そこにはディープな南方民族音楽が波打っている。オモロや琉歌や、できれば沖縄ポップスや沖縄ロックに浸りながら、いつかポリネシア、東南アジア、台湾、朝鮮の音楽との離合集散を千夜千冊してみたい。

⊕ 『琉球の時代』 ⊕

∈ 著者:高良倉吉

∈ 発行者:熊沢敏之

∈ 発行所:株式会社筑摩書房

∈ 装幀:安野光雅

∈ 印刷・製本:三松堂印刷株式会社

⊂ 2012年3月10日発行

⊗目次情報⊗

∈ プロローグ―マラッカにて

∈ 第一章 黎明期の王統

∈ 第二章 琉球王国への道

∈ 第三章 大交易時代

∈ 第四章 グスクの世界

∈ 第五章 尚真王の登場

∈ 第六章 琉球王国の確立

∈ エピローグ―古琉球と現代

∈∈ あとがき

∈∈ 「琉球」復権のために―文庫版あとがきにかえて

∈∈ 解説 岬に立つ歴史家‥‥与那原恵

∈∈ 参考文献

∈∈ 付図

⊗ 著者略歴 ⊗

高良倉吉

1947年沖縄伊是名島生まれ。沖縄史料編集所、沖縄県立博物館、浦添市立図書館長を経て現在、琉球大学法文学部教授・文学博士。首里城復元の委員、NHK大河ドラマ『琉球の風』の監修者などもつとめた。主な著書に『琉球王国史の課題』(ひるぎ社)、『琉球王国の構造』『アジアのなかの琉球王国』(吉川弘文館)、『琉球王国』(岩波新書)、『琉球王国史の探求』(榕樹書林)