父の先見

新潮新書 2011

編集:阿部正孝 協力/佐藤邦夫

本書の著者は長いあいだ沖縄の瀬底島に住んで、サンゴ礁やナマコの研究に従事してきた。本書もサンゴの話から始まっている。

著者は20年くらい前に『ゾウの時間 ネズミの時間』(中公新書)がベストセラーになって爆発的に知られた生物学者なので、ぼくはこの人は「サイズの生物学」ないしは「エネルギー消費の生態学」のユニークな解説者だと思っていた。ようするに「アロメトリー」(あとで説明する)の専門家だと思っていた。だからゾウとネズミにまつわる時間研究がデビュー作だと思っていた。

そうではなかった。その七年前に『サンゴ礁の生物たち』(中公新書)という本を書いていて、こちらがデビュー作だった。その後は『ヒトデ学』『ウニ学』(東海大学出版会)という著書も発表した。この人は海の風変りな生物たちを好んできた研究者なのだ。『世界平和はナマコとともに』(CCCメディアハウス)という鶴見良行が歓びそうなナマコ宣言も出した。つまりは、やたらに水っぽくて海っぽい学者さんなのだ。だからこの人の見方を紹介するにはナマコやウニを例にしたほうがいいのだが、ここではサンゴの話を例に案内しておきたい。

その前にかんたんに要約しておくが、『ゾウの時間 ネズミの時間』は次のようなことをあきらかにした。

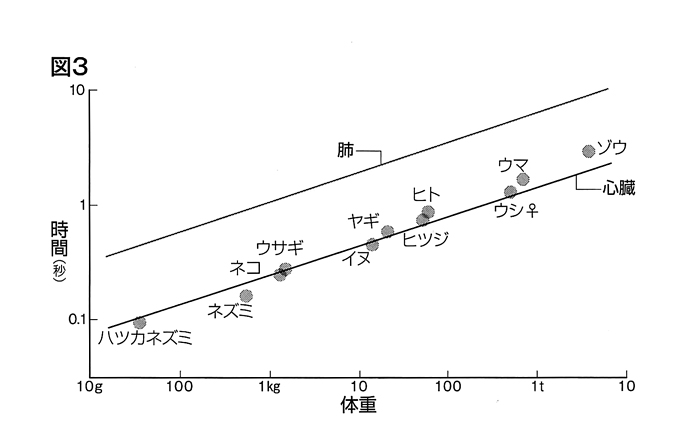

生物にはいろいろな時間(体内時計など)がひそんでいる。その時間によって生物たちは生きている。哺乳動物にかぎっても、たとえばヒトは心臓をドキンと一回打つ心周期はおよそ一秒だが、ハツカネズミは0.1秒、ふつうのネズミは0.2秒、ネコが0.3秒、ウマでは2秒、ゾウでは3秒になる。体の大きさに比例して心周期が異なっているわけだ。

ところが、これらの動物が一生のあいだに打つ心拍数は総じて20億回に平均されている。どんな動物もそこで寿命が尽きるのである。体重当たりの総エネルギー使用量もほぼ同じになっている。このことから著者は、生物というものは何かもっと大きなしくみの中で、何か重要なことがらを分け合ってきたのだろうと推理した。

その「何かもっと大きなしくみ」とは生物多様性を吞み込んだ生態系というもので、「何か重要なことがら」というのが生物文明や生物経済から見て測れるかもしれないバイオコストというものだった。

だいたいはこういう話だが、たいへん話題になった。ぼくはこの本の読中体験で、細胞のサイズが核の情報の生産能力と拡散速度の関係によって決まっただろうとか、植物の細胞が動物の細胞よりずっと大きいのは原形質流動のせいだろうといった仮説に、次々に酔っていた。でも、あれからもう20年たったのか。

ついでながら、この人は仙台に生まれて、ぼくよりやや年下で、父上は生理学の本川弘一である。日本で最初期の脳波研究にとりくんだ。東北大学の学長にもなった。北杜夫が教え子だ。息子のほうは東大で動物学を修めたのち、棘皮動物やアロメトリーを専門として研究を重ね、琉球大学や東工大で教えてきた。

アロメトリー(allometry)というのは、生物の体の大きさの違いにかかわらず、2つの指標、たとえば身長と体重のあいだに、両対数的な線形関係があることをいう。部分と全体の関係で相対成長が異なる現象が生じていることを考える学問だ。なかなかおもしろい。最近ではジョン・ホイットフィールドの『生き物たちは3/4が好き』(化学同人)という本が翻訳されて話題になった。

さて、サンゴである。

サンゴは海の樹木のように見えるけれど、むろんれっきとした動物だ。分類上はイソギンチャクの仲間に入る。石の家を造って、その中にグンタイをなして住んでいる。グンタイといっても群体だ。この石の家はサンゴが死んでも残り、それがサンゴ礁という樹木状の岩礁を形成する。サンゴはじっとしているようだが、この岩礁として生きたシステムをいろいろ工夫してきた。その工夫がけっこう感動的に複雑なのである。

サンゴ礁の海は透明で、美しい魚や生物が密集している。餌が豊富にあるからだろうとか、餌が豊富にあるのは光合成をする植物が繁茂しているからだろうと予想される。そう、考えたくなる。光合成する海の植物は2つある。藻類と植物プランクトンだ。それなら、サンゴ礁にはそれらがいっぱい繁殖しているだろうと考えたくなる。

ところが、そうではない。北の海ならコンブやホンダワラの密林があるのに、南の海のサンゴ礁には藻類も植物プランクトンも見当たらない。逆にいえば、プランクトンがいないから海が濁らずに透明なのである。しかし、これでは海水に栄養分が少ないということになる。

そう、まさにそうなのだ。熱帯や亜熱帯の海は「貧栄養」なのである。それなのにサンゴ礁には生物がいっぱい棲息している。なぜなのか。

謎を解いたのは日本の生物学者で、サンゴ礁の研究で世界的に知られる川口四郎だった。サンゴの体の中に顕微鏡で見なければわからないような小さな褐色の球がたくさん含まれていた。これを取り出して飼育したところ、たちまち形を変え、殻を分泌して身にまとい、鞭毛を二本はやして泳ぎだしたのだ。ぼくが生まれる前の1942年の発見である。

これは渦鞭毛藻という植物プランクトンの一種だった。「褐虫藻」という名が付けられた。サンゴ礁のまわりの海中にはプランクトンが少ないのに、すでにサンゴの体の中に植物プランクトン褐虫藻がちゃっかり入っていた。いわば「サンゴの林」自体が「褐虫藻の林」だったのだ。つまりは、サンゴと褐虫藻は共生していたわけだ。

サンゴは褐虫藻と共生しあうことでかなりの恩恵を受けている。その逆も成立する。われわれの主食は米や麦の炭水化物だが、サンゴのばあいはこれにあたるものを褐虫藻が光合成をしてつくりだしている。主食だけではなく副食の必須アミノ酸の面倒もみてくれる。

サンゴは動物だから排泄物も出る。そのはずだ。だったらサンゴ礁の海はサンゴのウンコだらけになりそうだが、そうならない。こちらも褐虫藻がもらい受け、その場でどんどん処理しているからだ。動物としてのサンゴは呼吸もする。けれども肺胞も肺もない。褐虫藻の光合成で生じる酸素をもらい、吐き出した炭酸ガスを吸収してもらっているからだ。

他方、褐虫藻のほうはサンゴの体の中にいるのだから、外敵からはカンペキに安全である。動物プランクトンにも魚にも食われる心配がない。のみならず、サンゴは木の枝や葉のような形をつくって日光が集まりやすくし(これが樹木状になっている理由だ)、褐虫藻の光合成をやりやすくする。さらには群体を建て増ししながら日当たりのよいほうに少しずつ成長もする。

ほとんどの生物にとって紫外線は有害なのだが、サンゴはこれをフィルター(マイコスポリン様アミノ酸)で防ぐ。褐虫藻は紫外線をカットした日光だけを享受できるのだ。

紫外線だけでなく可視光も、あまり強すぎると光合成に悪影響が出る。われわれのばあいは皮膚がおかしくなる。そこである種のサンゴは強い可視光をカットする蛍光タンパク質をつかって、光を波長の長いものに変換する。逆に光が弱すぎるときも、この蛍光タンパク質の部位をたくみに褐虫藻の下側にまわして光を照り返すということをやってのける(2008年にノーベル化学賞をとった下村脩がクラゲの中に発見したGFPはこの蛍光タンパク質の仲間だった)。

まことにみごとなフィルタリング・エディットだ。両者は持ちつ持たれつなのである。当然、栄養補給も持ちつ持たれつだ。サンゴのほうは動物プランクトンをつかまえて食べ、リンや窒素を採りこんでいる。植物が生きるための三大栄養素は窒素・リン・カリウムだけれど、カリウムは海水中にいくらでもあるので、サンゴが供給するリンと窒素さえあれば、褐虫藻のほうもいくらでも生きられるわけなのだ。

サンゴのつくりだす生態系はすばらしい。共生的である。サンゴと褐虫藻だけが共生しているのではない。サンゴ礁の全体が共生的生態系をつくっている。その鍵を握っているものがある。粘液だ。

そもそもサンゴは粘液を分泌して、体の表面をすっぽり覆うという特殊な技をもっている。この粘液はラッピングフィルムみたいなもので、付けたり剝がしたりできる。じっとしているサンゴには体の表面にたえず海中のゴミがこびりつくのだが、このゴミを粘液フィルムにくっつけて、汚れがひどくなったら削ぎ落とし、新しいフィルムに貼り替えるということをする。ハマサンゴは満月ごとに、せっせとこの粘液フィルムの貼り替えをしているらしい。この神秘的な光景については、ぼくはずっと以前に『ルナティックス』(中公文庫)で紹介した。

粘液には保水能力があるので、サンゴの体が乾かない役目もはたす。また剝がれた粘液は海水に溶けて、その栄養によってバクテリアが増殖し、それを動物プランクトンが食べ、それを好んで魚介類が集まってくるというふうにもなる。サンゴは褐虫藻からもらう栄養の半分を自分の生活に、残りの半分を粘液をつくるコストにあてているようなのだ。

ことほどさように、サンゴ礁は「海の共生オアシス」であり、それゆえ「生物の文明圏」の代表例なのである。

サンゴ礁はすぐれた共生オアシスをつくるのだが、世界の海に広がっているわけではない。熱帯・亜熱帯の海に発達するサンゴ礁は世界の海のわずか0.1パーセントしか占めていない。オーストラリアのグレートバリアリーフのように、月面から見えるほどの巨大領域を占めることもあるけれど、これはいまでは超めずらしい。

それにもかかわらず、世界の海水魚の3分の1がサンゴ礁に集まり、世界の漁獲高の10パーセントがサンゴ礁の魚介類によって占められる。サンゴ礁は地球生態系のなかでも生物多様性がとびきり高いのだ。たいへんな生物文明集中圏である。ところが、ところがだ。いまやそのサンゴ礁が危機に瀕している。健全なものは4分の1の割合まで落ちた。残りの4分の3はかなり危険な状態なのである。

これにはいろいろな原因がある。サンゴ礁近辺の人口がふえ、生活排水や工場排水や農薬が海に流れ出すようになったことも大きい。サンゴ礁の海水には養分がなかったのにさまざまな排水によって事態が変わり、あれこれ雑多な養分が広がったため、各種のプランクトンが発生して藻類が繁茂し、こうなるとついにはサンゴが藻類に負けてしまうからだ。

二酸化炭素の大量の排出が地球温暖化と海洋の酸性化をもたらしたことも大きいはずだ。これによってサンゴの体から共生褐虫藻が抜け出てしまい、「サンゴの白化」がおこる。それでも気候が安定してくれば褐虫藻も短期で戻ってくるのだが、1998年の大規模なエルニーニョのときのように、海水温が高い状態が続くと、そうとうやばい。世界のサンゴ礁の約一六パーセントほどがダメージを受けた。ということは、サンゴ礁の共生圏はまことに微妙なバランスで成立しているということなのだ。真の文明とはそういうものなのだろう。

今日の地球で最も多様な生物多様性を現前させているのは、陸ならば熱帯雨林、海ならサンゴ礁である。しかし、これらは制御的であれ非制御的であれ、そこに人為を加えつづければたちまちバランスを壊すようなものだった。それくらい、絶妙な共生的相互作用によって成り立ってきた微妙なシステムなのである。

本書が、そのタイトルを「生物学的文明論」という大がかりなタイトルにしているのは、この絶妙な共生的相互作用こそ「文明」の根底にあるものだということを強調したかったからだった。ぼくならば共生編集的相互作用とも呼びたいところだ。

現在、地球にはざっと150万から180万種ほどの生物が棲息している。けれども毎日、平均して100種くらいの生物が絶滅するか、その危機に瀕している。このままではまずいというので、1992年にリオデジャネイロの地球サミット(環境サミット)で「生物多様性条約」が調印された。

これは生物と文明の関係を問いなおすきっかけになった。生物多様性は主に「種の多様性」「遺伝子の多様性」「生態系の多様性」の3つにまたがっているのだが、なかでも生態系が文明にどんな多様性をもたらしてきたか、そのことが重視されるようになったのだ。

それなら、いったい何が文明と生態的多様性とを関係づけてきたのかというと、著者の用語でいえば、生態系が4つのサービスを無償でもたらしてきたからだった。「供給サービス」「基盤サービス」「調整サービス」「文化的サービス」の4つだ。

「供給サービス」とは生態系が人間生活にもたらしていることすべてをさしている。朝食のメザシ・ごはん・卵から夜の焼肉・コーヒー・セーター・蒲団まで、われわれは生態系からさまざまなものをむしりとって生きてきた。生活文化とはそういうものだ。これは言うまでもないだろう。

「基盤サービス」とは大気と土とが文明のインフラのインフラを用意してくれてきたということだ。言うまでもないけれど、その主役は植物だ。植物が光合成をして酸素を放出し、これで大気が組成され多様な生物とわれわれを育てた。植物は雨水を蓄えて葉っぱから水蒸気を蒸散して、文明にまんべんない湿度ももたらした。さらに植物は落葉と土壌菌によって土をつくり、そこにありとあらゆる成育を成り立たせてきた。その根は土壌が崩れたり流れたりしないことを保証した。ここには炭素と窒素の循環サイクルの継続も加わった。

3つ目の「調整サービス」を担ってきたのは森である。森は背後の山とあいまって川を生じてさまざまな運搬を助け、天然のダムとして洪水を防ぎ、農業用水から上水まで成長と循環のための水を提供してきた。その一方で、熱帯雨林ほどではないにしても、どんな森もそれなりの生物多様性をもっているので、文明を襲う災害や攪乱を和らげてきた。異様な害虫の発生や山火事も、森がその懐深い生物多様性をもって凌いできたわけである。

「文化的サービス」は生態系が文明の歴史に与えてきた森羅万象と景観をいう。レクリエーションの大半は生態系の文化的サービスの恩恵なのだ。それだけではなく、本書では言及してはいないけれど、神話や伝説のすべてがもともとは生態系の不思議から出てきたと言っていい。そのほか、ぼくも『山水思想』(ちくま学芸文庫)に書いておいたのだが、古今東西の芸術の大半も生態系の模写から始まった。

生態系が文明にもたらした4つのサービスは、これからも環境社会の根幹をなしていくだろう。環境社会だけではない。経済社会にも影響を与えるにちがいない。われわれは生物資源なくしては生きていけないからである。

著者は生態系がもたらした経済規模にも関心を寄せている。そこでサンゴ礁を例に、どのくらいの経済力がそこから生まれているのかを試算した。

10年ほど前のデータのようだけれど、漁業としては年間100億円を、レクリエーションとして2400億円を、防波堤の役割として80億から800億円の効果を算出しているらしい。

地球生態系のすべてがもたらしている経済力についてのシンクタンクのラフな試算もあって、これによると生態的経済力はおよそ年間16兆ドルから54兆ドルになると見積もられている。これだけで世界のGDPに匹敵する。このような生態的な経済力を支えているのは、一言でいえば「かけがえのなさ」である。

一方、貨幣経済や市場経済は交換可能なものをつくりだす方向に向かってしゃにむに発達してきた。商品というものはノートと消しゴムの質の違いを重視はしない。ほんとうはノートは消しゴムにならず、消しゴムはノートにならないのだから、そこには「かけがえのない質」の違いがあるはずなのだが、資本主義はこれらを交換可能な「お金」に換算できるようにして、貨幣経済と市場経済を発達させてきた。

生態系ではそんなことをしない。生物たちがそれぞれの「かけがえのなさ」をつくりつつも、互いに関係をもちあい、複雑に絡みあってきた。共生経済なのである。それゆえ生物多様性が質の違いの多様性として維持されてきた。その質の違いを維持するためにバッタやイワシやネズミは大量の子孫候補を輩出し、土壌菌や根粒バクテリアが「あいだ」をつないできた。

生物の世界は単純な足し算や引き算では成り立たない。四種の生物がいたとして、その一種が欠けても「4–1=2」になることもあれば、サンゴと褐虫藻だけで「1+1=35」ということもおこりうる。

そんな生物たちも環境に適応していかなければ生きてはいけない。殖えすぎれば生存維持のための食料は足りなくなっていく。それを見越して生態的経済システムは機能してきたわけなのだ。

生物はご当地主義である。グローバルな資本主義経済はそのご当地主義を次々に奪ってきた。なんとか各国の中央銀行が金利操作をしたり、地域通貨などでご当地の社会経済的復活を試みている例もあるが、たいていはグローバルマーケットの中に埋没しながら競争をする。

生物のほうは競争をするとしてもご当地本位だ。苔とイワシが戦うことはなく、ワシとサンゴが戦うということはない。生態系はそこをちゃんと仕切ってきた。しかし、その生態系を文明が便利に活用するとなると、とんでもない組み合わせの比率や不均衡が生じていく。どこかの家庭でサンマ一匹を食べるのに、どれほどの労力と流通過程と地元経済が巻きこまれていくか。想像もつかない不均衡がおこるのだ。

いまのところ、このような「生態系から見た経済」の実態を計算する方法は、まったく開発されていない。そういう経済学がない。

そこでやむなく、これらの不均衡を生物が最も身近な伴侶としてきた「水」によって試し算してみると、たとえば米を1キロつくるには3・6トンの水が必要だということがわかる。ここにはなんと1:3600という比率が導入されるのだ。たいへんな不均衡である。ごはん一膳なら風呂水2.5杯になる。

その3600倍の水には、生物多様性から計算すれば何億もの生命体が出入りする。出入りするのだが、資本主義経済はこれらの何億もの生命の出入りを切り捨てて、発泡スチロール一パックのトマトパスタにしてコンビニに並べるわけである。

では、もともとの水と生命体たちはどうなったのか。このことは、いずれは「水の生物経済学」ともいうべき見方を通して考えてみるべきことだろう。そもそも生命の基本である細胞が水を媒介にして誕生していたのだから、その細胞がその後は水溶性という環境を自身の周囲につくりながら、どのように「生きる経済学」を生態系の全体に及ぼしてきたのか、その収支決算はどうなっていたのか、いずれはそこを考える必要があるはずなのである。本書が「生物学的文明論」を提唱したのも、この点に読者の関心を導くためだった。

ところで、この著者はかなり変な生物学者である。

棘皮動物やアロメトリー(生物の体の大きさに関する両対数線形関係)に関心を向けたのは変ではないけれど、あるときから臆面もなくシンガーソングライターを自称する“歌う生物学者”になったのだ。シントーソングライターを自称する鎌田東二に、追いつけ追い越せなのだ。

琉大時代は《瀬底音頭》《千原音頭》を学内披露したのを皮切りに、先輩が退官するたびに《いけいけ池原》(池原貞雄の退官時)、《原一スピリット》(原田一太郎の退官時)などを、頼まれもしないのに自作自演し、さらには講義内容をまとめた《サンゴのタンゴ》《微小管はすべる》などを発表すると、これを日本動物学会の全国大会で歌詞カード付きテープにして配ったようだ。

眉をひそめた同業者も少なくなかったはずなのに、本人のほうはこれで意気揚々となったようで、その後は勇躍『歌う生物学』(講談社)、『歌う生物学・必修編』(阪急コミュニケーションズ)を次々に連打すると、「爆笑問題のニッポンの教養」の番組中で《ナマコ天国》を、TBS系「あらびき団」では《生きものは円柱形》を朗々と歌い上げた。

いったいどんな歌かと言われても困る。お察しの通り、妙に声楽調で歌うのだ。まことにハタ迷惑である。

この人は、心ならずも“生物学者の生態系”を壊している人なのだ。念のため《勇気りんりんアドレナリン》の歌詞を以下に掲げておくので、この著者の文明論的熱情と歌謡センスのバランスを考査されるといい。ぼくは責任をとりかねる。

1

勇気りんりんアドレナリン 瞳ぎんぎんアドレナリン

心臓どきどきアドレナリン 鳥肌ぞくぞく手には汗

血糖上がるぞアドレナリン 交感神経アドレナリン

副腎髄質アドレナリン 勇気りんりん湧いている

2

チロチロチロチロ チロキシン 甲状腺からチロキシン

ちろちろちろちろ火がもえる 体の中で火がもえる

代謝が上がるぞ熱が出る ヨウ素が4つだチロキシン

分化の促進チロキシン チロチロチロチロ チロキシン

3

グルグルグルグル グルカゴン ぐるぐるぐるぐる血がめぐる

グルグルグルグル グルカゴン グリコーゲンは減少し

ごんごん上がるぞ血糖値 ランゲルハンスのA細胞

そこから来るかグルカゴン グルグルグルグル グルカゴン

気をとりなおして、ひとつ加えたいことがある。『ゾウの時間 ネズミの時間』にも書いてあったことなのだが、古生物学には「島の規則」というものがあるらしい。島に住んでいる動物と大陸に住んでいる動物とは、サイズに違いがあるという法則だ。

島に隔離されたゾウは世代を重ねるうちにどんどん小型化してしまう。島の面積も小さく植物量も少ないからだ。それなら島に来たすべての動物がそうなっていくのかというと、話はかんたんではない。ネズミやウサギのような動物は捕食動物が少ないので、逆に島では大きくなっていく。すなわち島では、サイズの大きな動物は小さくなり、サイズの小さな動物は大きくなる。これがクヌート・シュミット=ニールセンが発見した「島の規則」なのである。

著者はこのことから、島国の社会で生きてきた日本人にも「島の規則」があてはまっているような気がしていると言う。島国では図抜けたスケールの大きな人物が出にくいかわりに、動きやすいスケールの庶民たちの力は大きくなっていく。とくに島国と鎖国が重なった徳川社会など、そうなっているのではないかと言うのだ。

このこと、20年前に『ゾウの時間 ネズミの時間』を読んだときに妙に感心したことだった。いくら英会話に堪能で、グローバル会計が得意になったとしても、日本人には日本人の「氏」と「育ち」の生態系がビルトインされているのである。

『生物学的文明論』

著者:本川達雄

編集:阿部正孝

発行者:佐藤隆信

発行所:新潮社

2011年 6月20日 第1刷発行

印刷所:二光印刷株式会社

製本所:株式会社植木製本所

【目次情報】

はじめに

第一章 サンゴ礁とリサイクル

第二章 サンゴ礁と共生

第三章 生物多様性と生態系

第四章 生物と水の関係

第五章 生物の形と意味

第六章 生物のデザインと技術

第七章 生物のサイズとエネルギー

第八章 生物の時間と絶対時間

第九章 「時間環境」という環境問題

第十章 ヒトの寿命と人間の寿命

第十一章 ナマコの教訓

おわりに

付録

【関連サイト】

▶ 東京工業大学・生命理工学部・本川研究室

▶ NHK教育テレビ「人間大学」生物のデザイン ~形・大きさ・時間~(1995)

【著者情報】

本川達雄(もとかわ・たつお)

生物学者。1948年生。東京大学理学部生物学科卒業。東京大学助手、琉球大学助教授を経て、1991年より東京工業大学教授。生命理工学研究科所属。ナマコやウニの研究をしている。著書に『ゾウの時間 ネズミの時間』(中公新書)、『生物学的文明論』(新潮新書)、『「長生き」が地球を滅ぼす』(文芸社文庫)、『サンゴとサンゴ礁のはなし』(中公新書)、『ナマコガイドブック』(共著、阪急コミュニケーションズ)、『ウニ学』(東海大学出版会)など。歌う生物学者としても知られ、CDや、CD付き受験参考書『歌う生物学 必修編』(阪急コミュニケーションズ)もある。

【帯情報】