江戸の身体を開く

作品社 1997

Timon Screech

Opening the Edo Body 1997

[訳]高山宏

最初に言っておくが、この本が高山宏の翻訳でなかったら読まなかったかもしれない。また、高山宏からタイモン・スクリーチのことを聞いていなかったら、読まなかったかもしれない。それほど、この本の翻訳は、英語の原文すらこういう言いまわしだったかとおもわせるほど高山宏的なのだ。いや、日本語読解力なら江戸の古文書だって読める力量のスクリーチ自身が、「訳文は私の原文よりはるかにすばらしい」と告白していた。

テーマは「オープニング」である。店のオープニングではなく、体のオープニング、切開だ。体をオープンすることなのだ。

そういうオープンならすぐに「ご開帳」という言葉が走る。もともとは寺の厨子の秘仏を公開することから、ストリップ劇場で両脚を広げ、男たちを歓喜させる「ご開帳」に転じた。徳川社会でも女の秘部を見るのは「拝ませてもらった」と言っていた。まことに有難いことであり、とても功徳のあることだったのだ。

そういう「ご開帳」も内臓の一部を見せるといえば見せているのだから、それもまさにオープニングなのだが、ここでのオープニングは解剖のことをいう。それも江戸時代の蘭学と医学による解剖をいう。

ただし、山脇東洋や杉田玄白が挑んだ人体解剖ばかりの話ではない。それらについても探索しているが、江戸の日本人が西洋の技術や器具や道具に驚きながら江戸文化にひそむ内奥をオープンしていった多様な経緯が、豊富な資料とおびただしい図版によって探索されるのである。ぼくはあとから読んだのだが、スクリーチには前著に『大江戸異人往来』という好著もあって、そこでは南蛮紅毛人の身体や衣食住に対する日本人の好奇の目が西から東を見るという視点で観察されていたのであるけれど、この本も、その視点を継承しながらもさらに「江戸の身体」というものがどのような視覚文化に達しつつあったかということを「ご開帳」してみせた。

1632年にレンブラント・ファン・レインは有名な『トゥルプ博士の解剖学講義』を描いた。この年はオランダの東インド会社が初めて日本に入ってから23年後になる。

レンブラントの絵は解剖そのものを描いたのではない。解剖学の重要性を説いたものでもない。人体をオープンして内部を覗くという行為が神の探求にふさわしいことを象徴した。トゥルプ博士がいましも切開しようとしているのは手を動かす腱なのだ。あの絵は『イザヤ書』の「主がその尊い腕(かいな)をまくり上げられる」という瞬間のメタファーなのである。

これに対して、それから100年後の1732年にヨハン・アダム・クルムスが『ターヘル・アナトミア』を著したときの扉絵には、あきらかに解剖室が描かれた。解剖されるべきイヴが解剖台の上に安置され、高い書棚のわきには骸骨が展示されていて、メスを掲げたレディ・アナトミアと下女が微笑んでいる。解剖室の手前には脳と臓器を載せたスタンドも描かれた。この時期、解剖はすでに神の手から人の手にほぼ完璧に移譲されていた。

こうしたヨーロッパが誇る神の摂理にもとづく人体解剖オープニングの思想と技術を、よくぞ江戸の日本がとりいれたものだとおもう。日本には多仏多神はあっても神の摂理などはなく、「合理」というものが神と人とをつなげているという考え方もなく、したがって「科学のメスをふるう」という言い方に集約されるような、合理による自然や人体に対する探求すら希薄だったのだ。

そんな日本において山脇東洋にはじまる解剖術への意思が発芽した。のみならず杉田玄白らによってその解剖技術はほぼ完璧にマスターされたのだ。日本はなぜそこまで急速に人体オープンに関心をもてたのか。それはたんなる医術の発展のためだったのか。蘭学に跪きたかったからなのか。

スクリーチの好奇心もそこに始まったようで、分厚い本書の各所には、人体オープンをめぐって日本人が示す異様な熱技というものがさまざまに取り沙汰され、検証され、議論されている。

きっとこんなことを思いつく者もいるだろう。日本人は、とりわけ近世の武士たちは、例の切腹という特異な習慣をもっていたのだから、腹を切ったり内臓を取り出すなんてことなどとくに奇矯なことではなかったのではないかというものだ。

たしかに武士には切腹は付きものである。鴎外の『阿部一族』ではいったい何人が追い腹を切り裂いたものだったか。しかし、あの阿部一族の自滅全滅は江戸初期の出来事で、その後の切腹は、江戸中期ではほぼ儀式的な作法に変わりつつあったのである。

切腹の決定は裁判や領主や上司による判定なのだから、切腹と決まればその作法で死なねばならなかったことは事実だ。しかし、江戸中期では、刀の先で腹を少し突きさえすれば、その刹那、公儀介錯人が背後からすばやくバサッと首を斬り落としたのだ。もうすこし時代が進むと、短刀(わきざし)すら使わなかった。扇が使われた。いわゆる「扇腹」である。赤穂義士さえも毛利藩見届け役から最初に渡されたのは重たい扇であって、しかしながら今回は特殊な事情ゆえ刀を使うべしとのお達しで、処刑の土壇場で刀に替わったのだった。

だから切腹は江戸に解剖学を入国させた露払いとはなりえなかったのである。では、医術はどうなのか。とくに外科はどうなのか。そういうものは日本になかったのか。

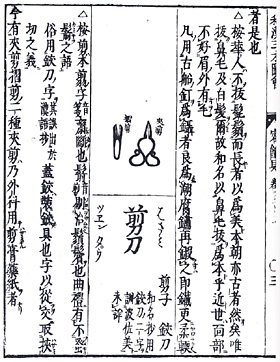

なかったわけではないが、外科とはいえないものだった。だいたい内科と外科の区別がなかった。内科にあたるのは「本道」「本科」で、外科には該当語がない。寺島良安の『和漢三才図絵』の医療の部には医術にかかわるさまざまな職種が列挙してあるものの、「醫」(くすし)を独占しているのはもっぱら漢方医であって、いわゆる外科医にあたるのは鍼師や按摩や灸医たちばかりなのである。つまりは麻酔を知らなかった日本人はよほどの豪傑ならともかく、体を切開されることなど望まなかったのである。

日本人が人体の内部を晒すことを恐れていたわけではない。地獄の思想というものがあって、小町変相図が有名なように、どんな美女でも老いさらばえて姿態を怪奇にし、やがては白骨になることについては、幾多の表現を試みてきた。

しかし、そこに怪奇はあっても、合理はなかった。死者への変貌は餓鬼や妖怪にいたるプロセスだった。それが蘭学が日本に入ってくると、事態が少しずつ変化する。蘭学の影響はまことに多岐にわたるけれど、最初から人体や身体の関心が変化したわけではない。

まずは世界図である。日本人はここでユニタリーな世界観というものを知る。信長がすでに感嘆していた。それとともにファッションに好奇な目をむけた、それを真似した信長だって好奇に見られたが、赤ら顔や高い鼻や毛むくじゃらを真似るわけにはいかない。しかし、これらの好奇心はまだ表面的である。

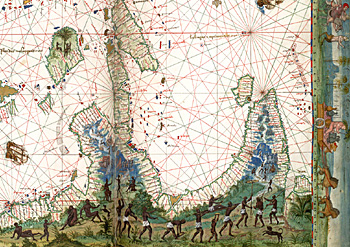

次に二つのものに驚いた。ひとつは地球儀である。司馬江漢はプレイナー(面的)な世界が立体になることに異様な興味を示し、自分で地球儀を作った。それが1788年のことだった。しかし世界図は地球儀になっただけではなかった。もうひとつのことにも驚いた。世界図にはもともとカートグラフィ(地図作法)というものがあって、地図の周辺に各国各地の人種を描く習慣があった。これはヨーロッパが奴隷貿易を開始し、地理上の発見をなしどけたころからの習慣で、一種のヨーロッパ型中華思想のあらわれというべきものであるのだが、これを日本人は見て驚くのだ。

むろん西洋の世界図に描かれた人種がペルシア人やトルコ人やアフリカ人であることはわからない。それらは日本人が『山海経』や昔話や地獄絵図などで噂のように見聞してきた仙界や蓬莱国や女護が島の人物たちなのだ。『和漢三才図絵』や西川如見の『四十二国人物図説』がそういう人種を描くのだが、それらは現実と幻想が入り混じったものになっている。とくに春光園花丸が1799年に開板した『絵本異国一覧』などは、「伯斎亜」(ペルシア)や「錫蘭島」(セイロン)の人種を双頭人や食石人まがいにデフォルメしていた。玄白とともに『解体新書』にとりくんだ大槻玄沢すら『六物志稿』では人魚国をまだ確信していたのである。

右/莫臥爾からターバンを巻いた紳士と召使い

左/馬加撒爾から手をつなぎ合ったアメリカ人

やがてこのような異人の世界が、現実の江戸社会と混淆しはじめる。長崎に来たカピタンたちだけではなく、多くのオランダ人やそれ以外の外国人たちが江戸にもやってきた。

1776年に江戸に入ったツンベルクこと、スウェーデン医師で植物学者だったカール・トゥーンベリは、日本橋近くの本石町の長崎屋に逗留し(だいたいはここがゲストハウスになった)、自分が体まるごとをなめまわすように見られていることを告白している。

異人を見慣れるにつれ、日本人の観察と推理もだんだんもっともらしくなっていった。佐藤中陵の『中陵漫録』は気候のちがいで身体が変わることに注目し、本田利明の『西域物語』ではロンドンと蝦夷の緯度が同じなのにロンドンが野蛮ではない文明をつくりあげていることをたいしたものだと、えらそうに評価した。

そのうち南蛮紅毛人たちの目の色、肌の色、手足の長さ、髪のカールの仕方の分析が始まり、しだいに西洋人の身体の所作がおかしいことに気がついていく。たとえば西洋人は小便をするのに片足をあげているとか、靴を履いているのはかれらの踵が馬と同じに地面に着かないからだろうと推理されたのだ。

かくして関心はついに人体内部の実質オープンに向かっていったのだ。それも最初は図版と器具に対する好奇心からだった。

本書は、日本人がナイフや西洋ハサミやメスにどのように驚いたかを追跡して、たとえば後藤梨春が『紅毛談』でオランダの刃は「何にても切りおとすなり」と書いていたりしていたことに注目している。

このようなことに注目したのは江戸学広しといえどもスクリーチが初めてで、その切り開く能力をもつ器具の形態や切れ味から、日本人は西洋では「身体を切ること」や「医術は切り開くこと」が重視されていることを理解していったのではないかと考えた。なかなかの見解だ。つまり、「江戸の身体」は日本人の身体その観念とともにここにいっせいにオープンされることになったのである。

それにしても、「江戸の身体」がどのようにオープンされていったかという視点で江戸を"解剖"してみるという方法があったとは、新鮮である。本書の記述が一貫していないことは少々残念だったのだが、そこからわれわれが触発されるものには、いくつも新鮮なものがあった。ぼくなどは山脇東洋が『蔵志』では「観臓」という卓抜な言葉を発明していたことを本書で知って、はっとした。日本人はやはり「切る」というよりも「そこを見る」という関心のほうがつよかったのだという確信をもてからである。

さらにいえば、ここからは浮世絵師たちがなぜ「枕絵」を描いたのかという謎も解けるようにおもわれた。逆にいうのなら、中世や近世初期まで、稚児愛を描いたものをのぞいて、男女をまたぐセクシャルな「観臓」がおこなわれなかった理由もうっすら見えてきた。「江戸の身体」には本物の眼鏡やレンズだけではなく、日本人の内なる観念に巣くっていた「ご開帳」のための描写レンズが必要だったのである。それについては、またどこかで綴りたい。