本書は、想像力が生んだロボットたちを勢揃いさせたというナショジオっぽいカタログである。

編者のアナ・マトロニックはバンド「シザー・シスターズ」のヴォーカルで、ミュージシャンだ。映像アーティストやラジオ・パーソナリティとしても活躍する。彼女はロボットともロボット研究とも何の縁もないのだが、筋金入りのロボットフリークでもあって、右腕にロボット回路のタトゥーを彫って、サイボーグめくステージネームを名のる。

パンドラ神話とピグマリオン伝説とリラダン(953夜)の『未来のイヴ』。これがぼくのロボット・サイボーグ幻想の水底からおでましになるプロト・プロフィールだ。

ギリシア神話には天才工人ヘパイストスの話がいくつかある。最も有名なのが泥から「パンドラ」を作ったという伝説である。神々はパンドラに、アテーナーは女のすべき仕事術を、アフロディーテは男を悩ます能力を、ヘルメスは恥知らずで狡猾な心を与え、ついでに念のため「開けてはいけない箱」を手渡した。いわゆる「パンドラの箱」だ。いまは箱ということになっているが、実際の原典では甕だった。それはともかく、エピメテウスはパンドラの美しさに参って結婚した。けれどもある日、パンドラが誘惑に負けて箱を開けたところ、ありとあらゆる厄災が飛び出した。

パンドラの話は彫像が人間化したのだから、ロボットでもサイボーグでもないが、21世紀の文明がAIロボットに託したい才能とはいったい何か、そこから洩れて溢れ出てくるかもしれない厄介と災害とは何なのかということを、どこか暗示する。

ピグマリオンの話もどこかAIロボットじみている。キプロス王のピグマリオンはかねて女性に失望していたのだが、あるとき発意して、理想の「ガラテア」を彫塑してみた。裸ではまずかろうと手のこんだ服装も彫ったところ、だんだん恋情を抱くようになった。けれども人間になってほしいと願っているうちに両者ともに衰弱してきたので、アフロディーテがこれを見かねてガラテアに生命を吹き込んだ。

この話は2200年後にバーナード・ショーによって戯曲『ピグマリオン』に翻案され、映画になった(1913)。さらに脚色と歌が加わってブロードウェイ・ミュージカル『マイ・フェアレディ』に変じて、ジュリー・アンドリュースが主演した。6年以上のロングランだったが、その後、ジョージ・キューカーがオードリー・ヘプバーンで映画化すると(1964)、こちらが世界中で大当たりして、アカデミー作品賞をとった。

ピグマリオン伝説もパンドラ同様に彫像が人間化していったという話であるが、こちらは「命吹きこみ」型で、「才能増進」型である。今後、人間が育てたくなるロボットの将来が暗示されていなくもない。

(左)映画『ピグマリオン』(1938年公開) (右)映画『マイ・フェア・レディ』(1964年公開)

ヴィリエ・ド・リラダンの『未来のイヴ』は、主人公のエワルドがヴィーナスの化身のような美貌と卑俗な魂をもった歌手アリシャ・クラリーに惚れるところから始まる。アリシャは惜しげもなく体を捧げ、あらゆる快楽をエワルドにもたらした。

しかし惚れて溺れてはみたものの、エワルドはアリシャのあまりの知性のなさにしだいに失望する。たまらずメンロパークのエジソン博士に相談してみると、博士は万事を察知して、アリシャそっくりの美貌の電気人形「ハダリー」を造ってくれた。リラダンはここで、史上初めての「アンドロイド」という言葉をハダリーに使っている。

エワルドとハダリーは「愛」を感じあい、「霊妙」を感じあう。物語は二人が蜜月のために大西洋上を航海しているとき、この豪華客船が暗礁に乗り上げて爆発炎上したという知らせを、エジソン博士が入手するというところで終わる。

リラダンの義体文明(=擬体文明=もどき文化論)への憧れが生んだ傑作だ。人間人形時代の開始をはかなくも高らかに宣言した作品だった。アンドロイド幻想をここまで高めた物語はこれが初めてで、かつ、これをいまだ超えるものがないという至高作だろう。ちなみに押井守はアニメ映画『イノセンス』で草薙素子をガイノイド「ハダリー」一の電脳にダウンロードさせた。草薙素子は士郎正宗のマンガ『攻殻機動隊』のヒロインだ。

(左)『未來のイヴ』ヴィリエ・ド・リラダン(初版1996年) (右)映画『イノセンス』(2004年公開)

本書は、想像力が生んだロボットたちを勢揃いさせたというナショジオっぽいカタログである。

編者のアナ・マトロニックはバンド「シザー・シスターズ」のヴォーカルで、ミュージシャンだ。映像アーティストやラジオ・パーソナリティとしても活躍する。彼女はロボットともロボット研究とも何の縁もないのだが、筋金入りのロボットフリークでもあって、右腕にロボット回路のタトゥーを彫って、サイボーグめくステージネームを名のる。

多感な少女期をレイ・ブラッドベリ(110夜)の痺れるSFとハービー・ハンコックの浮き立つような「ロックイット」と血湧き肉躍るTVシリーズ「バイオニック・ジェミー」で育ち、そうとうに濃ゆいサイバーパンクな青春をおくったようだ。

そのアナが思い入れたっぷりに「想像されたロボットたち」を案内した。構成上はおおざっぱに「空想ロボット」(Robots Imagined)と「現実ロボット」(Robots Realized)に部立を分けて、そこに召使いロボット、兵器ロボット、心をもつロボット、サイボーグなどの区分けをつくっている。

かなりアメリカンな好みが盛られてはいるけれど、一から十まで「胸ときめいたロボットたちの噂」に興じるための一冊だ。作業ロボットなどの工学的背景はまったく重視されていない。テレビアニメで育ったアナは、そういう本をつくりたかったのだろうと思う。

ぼくの少年期にはテレビアニメはない。だからぼくが出会ったロボットたちは残念ながら三次元で動いてはいなかった。少年誌のグラビアや連載マンガの中にいた。

手塚治虫(971夜)の「鉄腕アトム」か「マグマ大使」、あるいは横山光輝の「鉄人28号」を最初に見たのだと憶う。水木しげるの「怪獣ラバン」なども貸本屋に並んでいたはずだが、そのへんはうろおぼえだ。

やっと「ウルトラセブン」が1967年に白黒テレビに登場したときは大学生になっていて、こちらはほとんど見ていない。左翼学生には甘っちょろすぎたのだ。ちなみにウルトラセブンは「ウルトラマン」ではない。

そんなふうであったけれど、ロボット幻想やサイボーグ幻想は子供のころから募っていた。アトムがいい、鉄人28号がかっこいい、サイボーグ009(石ノ森章太郎)が好きだというのではない。変な機械が人間を装い、人間が変な機械になっていくということそのことが、占領下の昭和少年にとっては妙に胸騒ぎのすることだったのだ。ジープに乗るMPを見ても、サイボーグに見えた。

本書に登場するロボットたちをとりあえず歴史の順にしてみるが、自動人形や自動器械っぽい発想なら古代すでに芽生えていた。「パンドラ」を造ったヘパイストスは「タロース」も作っていたし、東の方では周の穆王(ぼくおう)が遠征先で出会ったという偃師(えんし)による自動芝居人形もある。この話は『列子』の中に出てくる。

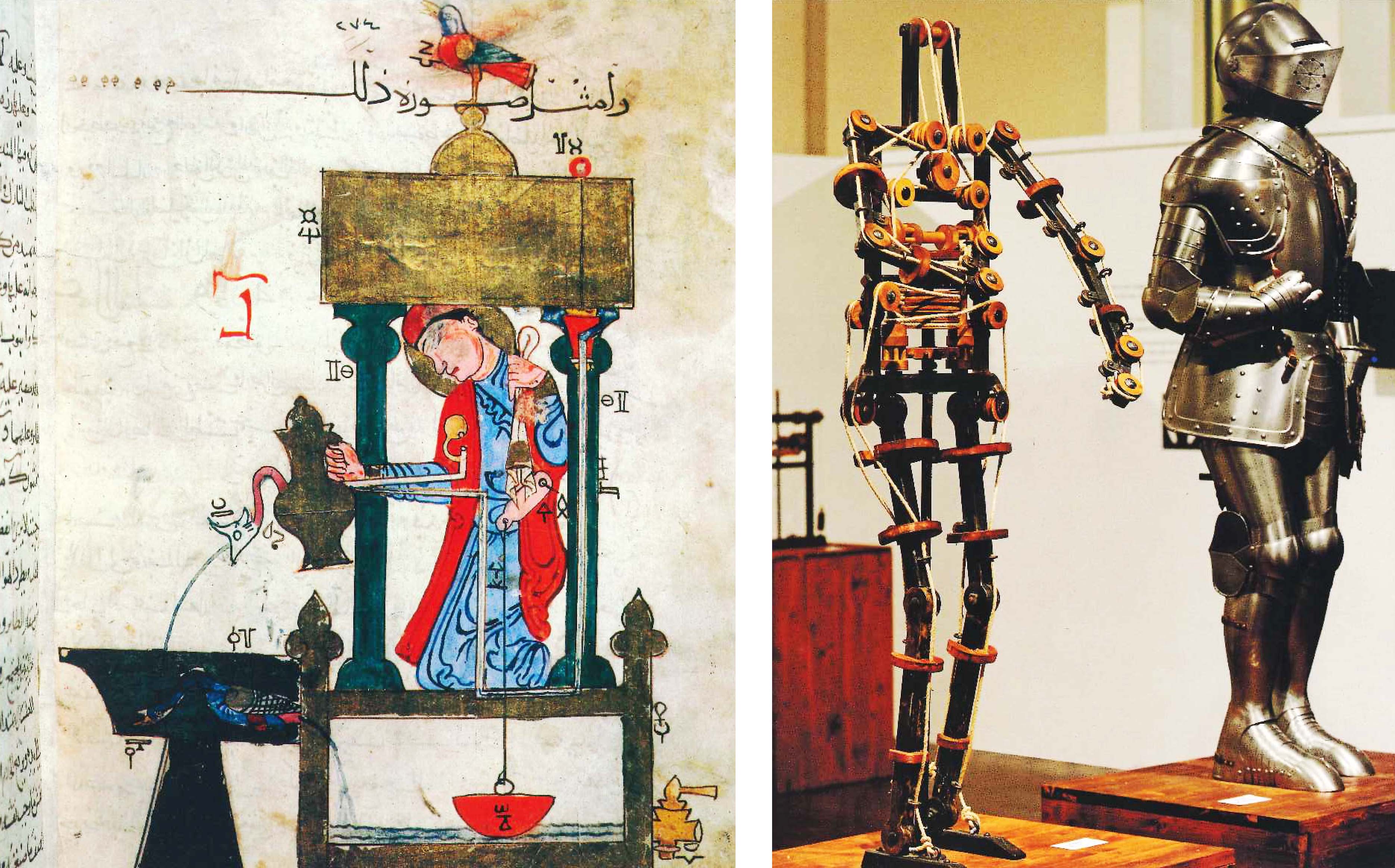

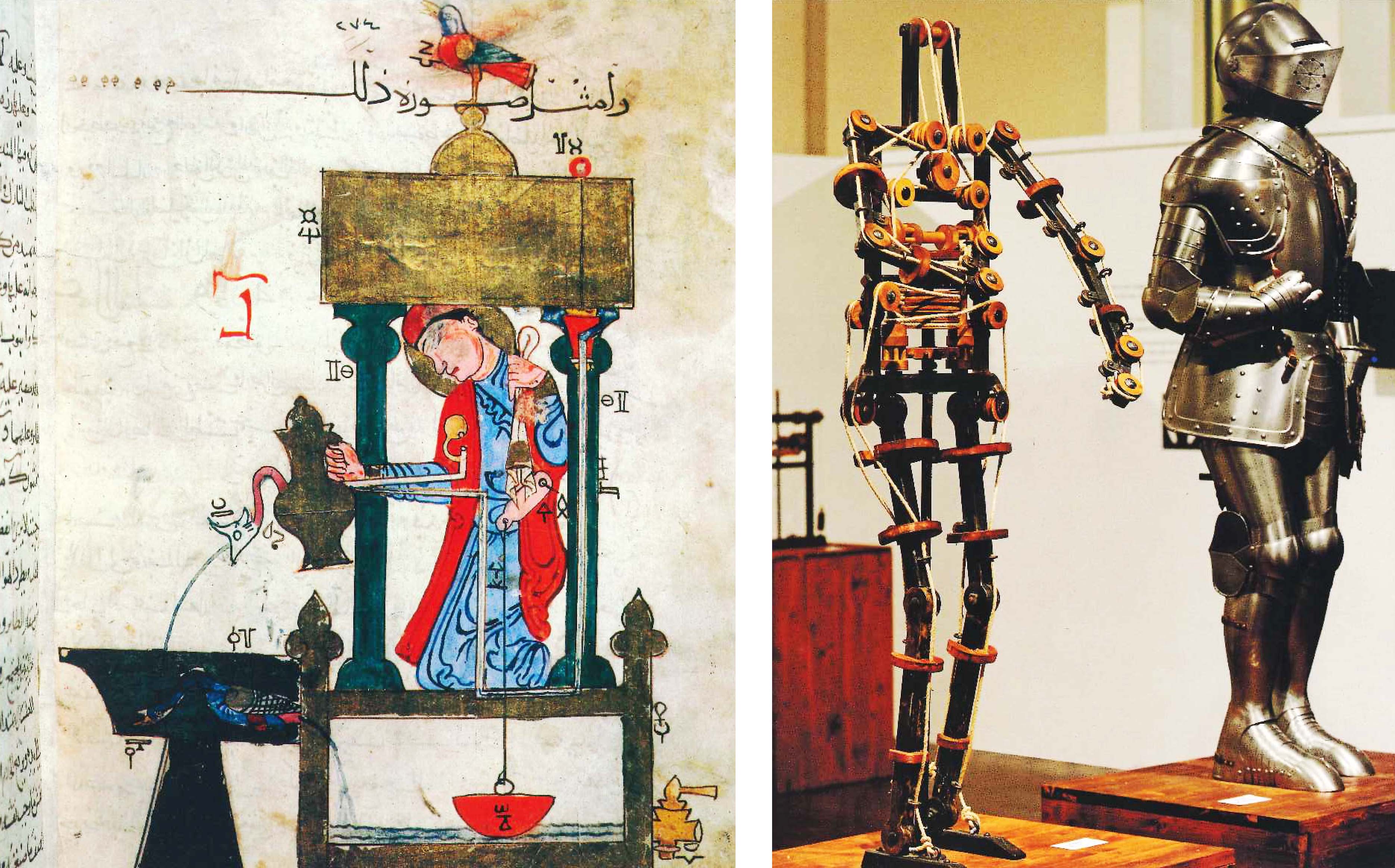

実作図がのこっているものということになると、1206年にアルトゥク朝のアル=ジャザリーがまとめた『巧妙な機械装置に関する知識の書』に、飲み物を注ぐ機械人形、蝋燭や水力で動く天文時計、自動手洗い器、自動演奏する人形楽団などの発明が列挙されていたのが目立つ。

ヨーロッパ中世のほうはもっぱら錬金術ばかりに凝っていて、なかなか自動人形に至らない。ホムンクルス(小人)幻想こそあれこれ夢想されていたのに、意外にも自動器械を工夫するというほどにはなっていなかった。

これがやっと「設計」につながっていったのは、やはりレオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)以降のことだ。ダ・ヴィンチは自動兵器、水力式製材機、可変景色式の舞台装置、機械仕掛けのライオンなどのスケッチを遺す一方、実はロボット騎士の設計もしていた。このことはカルロ・ペドレッティが手稿をつなぎあわせるまで知られていなかった。1990年代、マーク・ロスハイムがそれを全身モーターで動くロボット騎士に仕立てた。

(左)「タロース」 (左)偃師の物語の中のロボット

(左)アル=ジャザリーの自動手洗い器(12〜13世紀) (右)レオナルド・ダ・ヴィンチのロボット騎士(15世紀)

ヨーロッパの工作屋たちがオートマトン(自動人形)にめざめたのは18世紀半ばのことだ。火付け役はフランスのジャック・ド・ボーカンソンで、機械アヒルを作った。このアヒルはちょこちょこ歩き、泳ぎも啄みもして、排泄までできた。

1770年代になると、スイスのピエール・ジャケ・ドロー親子が自動人形の数々を披露し、ジェイムズ・コックが「銀の白鳥」や「クジャク時計」を発表した。大騒ぎになったのはヴォルフガング・フォン・ケンペレンの「チェスを指すトルコ人」だ。この自動チェス指しは人間相手に連戦連勝だったのだが、実は箱の中に助手が隠れていた。のちにアマデウス・ホフマンがこのトリックをネタにして『砂男』や『アウトマーテ』を創作し、アンブローズ・ビアスが『モスクンの主人』を書いた。

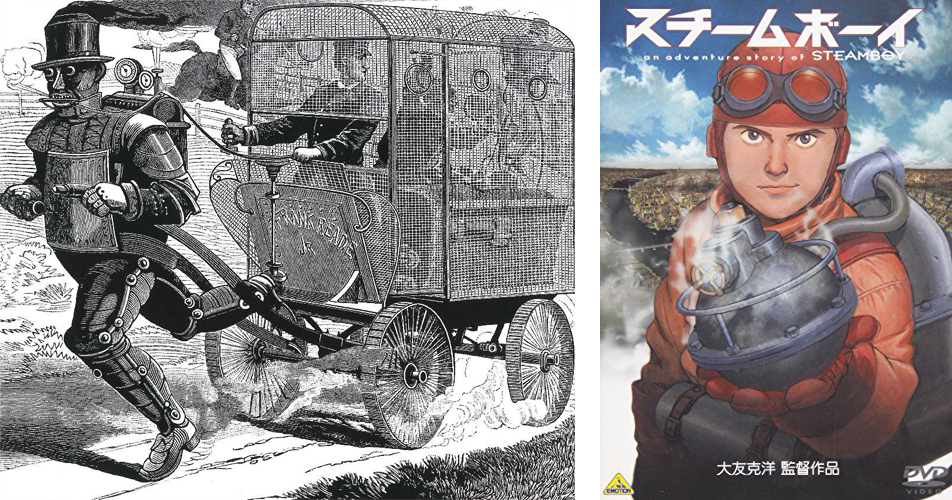

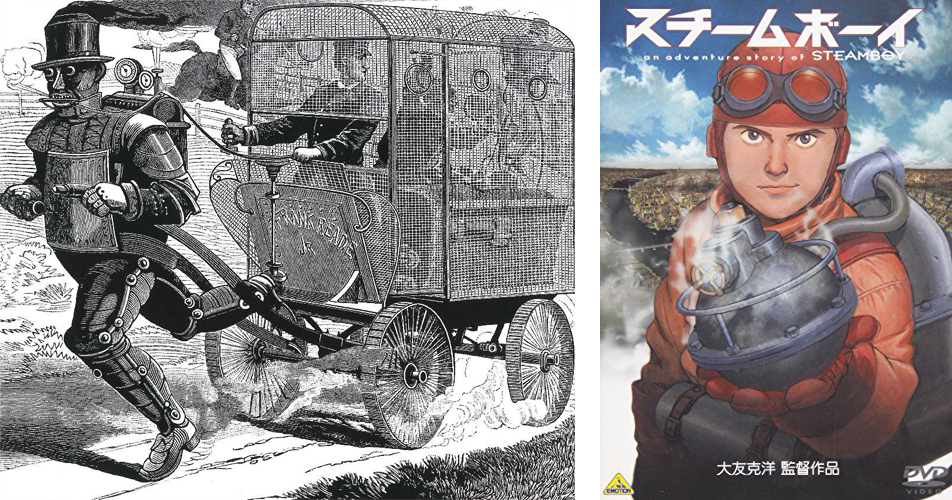

19世紀半ばに「スチームマン」が登場した。蒸気力で爆走する自動力車である。ニューアークのデデリックとグラスが製作したものは3馬力の蒸気エンジンで、毎分1・6キロで走るロボットおじさんだ。ついで「スチームキング」「アダム・アイアンサイズ」といった蒸気による鉄男があらわれ、これらの活躍と葛藤をエドワード・エリスが『大草原の蒸気人間』という小説にまとめたところ、これがなんとアメリカ最初の大衆小説となった。アメリカの大衆小説はロボットがつくったのである。

このスチームマンの系譜はその後変遷をとげて、われらが大友克洋(800夜)の『スチームボーイ』にまでつながっていく。

(左)「スチームマン」(19世紀) (左)映画『スチームボーイ』(2004年公開)

1900年ちょうど、ライマン・フランク・ボームの『オズの魔法使い』が大当たりした。カンザスの少女ドロシーが竜巻で家ごと吹き飛ばされて、オズの国に落ち、北の魔女からオズの魔法使いならきっとお前がカンザスに帰る方法を教えてくれるだろうと教えられ、愛犬のトト、「知恵」がほしいカカシ、「勇気」がほしいライオン、「心」がほしいブリキのきこりとともに、少し突飛で少し説教くさい冒険をする。

カカシもライオンもブリキのきこりもどこか自動人形めいているが、ドロシーはもうちょっとましなロボットにも出会う。不思議な石の部屋の扉の鍵を手にしたドロシーがお喋りメンドリと部屋に入ってみると、「ボールのようにまるくてピカピカの銅でできた動かない人形」がいた。その場にあったトリセツ(取扱い説明書)には「この人形は考えること、話すこと、動くことができます」と書いてある。さっそくドロシーがゼンマイを巻いてみると、「ティック・トック」がコトコトと活動を開始した。自分で動けないので、ゼンマイを巻いた者に忠実になるらしい。

『オズの魔法使い』の脇役たちはのちのアメリカン・ロボットの嚆矢を生む先行モデルになった。ブリキのきこりは男性型ロボットの元祖と思いやりロボットの原型になり、ティック・トックのほうは召し使いロボットの祖型へ、というふうに。

『オズの魔法使い』に登場する「ティック・トック」とブリキのきこり

カルル・チャペックのたいしておもしろくない戯曲『R.U.R.』が「ロボット」という新語をつくった。1923年のことだ。チェコ語で「服従する者」という意味だった。

戯曲はほとんど評判にならなかったが、ウィリアム・リチャーズが5年後のロンドン博の出品物として胸に「R.U.R.」と記した電動モーター付きの「エリック」を登場させてから、話題になった。11個の電磁石とスピーカーを内蔵したエリックは座席から立ってお辞儀をすると、4分間のスピーチをした。リチャーズが声色で話していたのだが、会場は沸いた。

チャペックにくらべ、アイザック・アシモフの『われはロボット』(ハヤカワ文庫)はロボット思想史の開闢を告げる名作である。人工知能の先駆者で世界初のロボット心理学者スーザン・カルビン博士がさまざまな話を語るというスタイルになっている。

短編『ロビイ』では、少女の母が子守ロボットのロビイをスクラップにしようとしてしまうとき、ロビイは自分の価値を証明してみせる。ロボットが自分の存在価値を告げたのだ。2番目の短編『堂々めぐり』にはマイク・ドノバンとグレゴリー・パウエルという忘れがたいコンビとともに、欠陥ロボット「スピーディ」が登場する。ドノパンとパウエルはスピーディが欠陥ゆえの自己矛盾に陥っていることを突き止め、ロボットのためのルールを思いつく。それがのちのちまで有名になった「ロボット3原則」である。

「第1法則=ロボットは人間に危害を加えることを許さない。第2法則=ロボットは人間に与えられた命令に服従する。ただし、与えられた命令にが第1法則に反する場合は、このかぎりではない。第3法則=ロボットは第1法則、第2法則に反するおそれがないかぎり、必ず事故を守る」。

アシモフのこの法則を超えるロボット思想はまだあらわれていない。というよりも、その後の大半のロボット思想はいまなおこの3法則の中にいる。あとはターミネーター型やロボコップ型の悪役ロボットか兵器としてのロボットである。そのうちAIロボットがアシモフの思想を脱出するだろうけれど、はたしてどの程度のインテリジェント・ロボットや演芸アンドロイドやエロティック・サイボーグが出てくるか、いまは未知数だ。

(左)「ロビイ」と「スピーディ」(1928) (右)「エリック」

『未来のイヴ』のアンドロイドを継いだのは、フリッツ・ラングが監督した傑作『メトロホリス』に出てくるアンドロイド・マリアだった。すばらしいギミック造形になっていた。

『メトロポリス』はワイマール時代の1927年製作のモノクロ・サイレント映画で、100年後のディストピアが描かれた。アンドロイド・マリアは地下社会の心臓部になっていたヘルツ・マシーネ(Hertz-Maschine)を破壊するのだが、この末期的イメージがあまりに強烈だったので、その後のディストピア・アートの多くがこのフェイクを繰り返した。

その後のフェイクで目立ったのが、たとえばクラフトワークのアルバム『人間解体』(Die Mensch-Machine)のテーマであり、クイーンの「RADIO GAGA」のPVモチーフであり、マドンナの「エクスプレス・ユアセルフ」のPVキャラクターなどだ。いずれにもドイツ製アンドロイド美学が面目躍如する。

一方、アメリカが生んだ最初のスーパースター・ロボットは「ロビー」だったろう。1956年の映画『禁断の惑星』にいかにもヤンキー好みな姿を見せて以来、『宇宙家族ロビンソン』『トワイライト・ゾーン』『ザ・モンキーズ』『モーク&ミンディ』『グレムリン』というふうに出ずっぱりになる。ドーム型の頭部とボールが連なったような足をもつロビーのずんぐりむっくりのデザインは、MGMのロバート・キノシタのチームが作り出した。いまやどこでもお馴染みの姿恰好だが、ぼくはまったく贔屓にしていない。

「ロビー・ザ・ロボット (ロビー)」

1956年製作の『禁断の惑星』に“俳優”として名を連ねるという、ロボットとして初の偉業を成し遂げた。

少女時代のアナはブラッドベリの『歌おう、感電するほどの喜びを』に登場する電子おばあさんが大好きだったらしい。右指に蛇口、左指に糸巻、おなかにオーブンをもっていて、12の言語に対応できた。たしかに電子おばさんや電子おばあちゃんは少女にはもってこいだろう。

60年代前半にABCが放映したTVアニメ『宇宙家族ジェットソン』の「ロージー」は、料理はうまいが、旧式で太っちょでブスの家事ロボットである。なんとも屈託ないユーモアに満ちている。こちらも女の子にうけた。

アメリカンな男の子にうけたのは「アイアンマン」のほうだ。アメコミの神様と呼ばれたスタン・リーが作った傑作ロボットキャラで、1963年に始まってたちまちマーベル・コミックのトップスターになった。原作はテッド・ヒューズの『アイアン・マン』『アイアン・ウーマン』『アイアン・ジャイアント』だ。冷戦をモチーフにしていた。

(左)『歌おう、感電するほどの喜びを!』の「電子おばあさん」 (右)『宇宙家族ジェットソン』の「ロージー」

(左)「アイアンマン」 (右)「アイアン・ジャイアント」

アイアンマンや鉄腕アトムは機械ロボット一辺倒の一瀉千里ではなかった。単調ロボットではなかった。ときどき悩む。行動をためらうことがある。自意識にめざめようとするのだ。

このような「心めくロボット」「気持ちがわかるロボット」をどう描くかという試みは、フィリップ・K・デッィクの『電気羊はアンドロイドの夢を見るか』(1968)やそれをリドリー・スコットが大胆に映画化した『ブレードランナー』(1982)、あるいはアシモフの『バイセンテニアル・マン』(1976)やその映画化によって深まった。

バイセンテニアル・マンとは「200歳の男」という意味だ。USロボット社が製作した「アンドリュー」は最初は給仕ロボットだったのだが、やがて芸術や工学の才能を発揮して人工臓器を発明する。収入や名声をもらったアンドリューは人間そっくりの外観と皮膚を得てみると、次には人間並みの生存権がほしくなり、男性機能を移植してもらったのみならず、ついに法廷での自己主張をしはじめた。この話は1993年にロバート・シルヴァヴァーグが長編シナリオにし、1999年にロビン・ウィリアムズ主演の映画『アンドリューNDR114』になった。観客はけっこう泣いたらしいが、この手の話をお涙頂戴にするのは、よろしくない。

自意識にめざめるロボットは人格者をめざすとはかぎらない。偏屈ロボットや悪徳ロボットもいる。

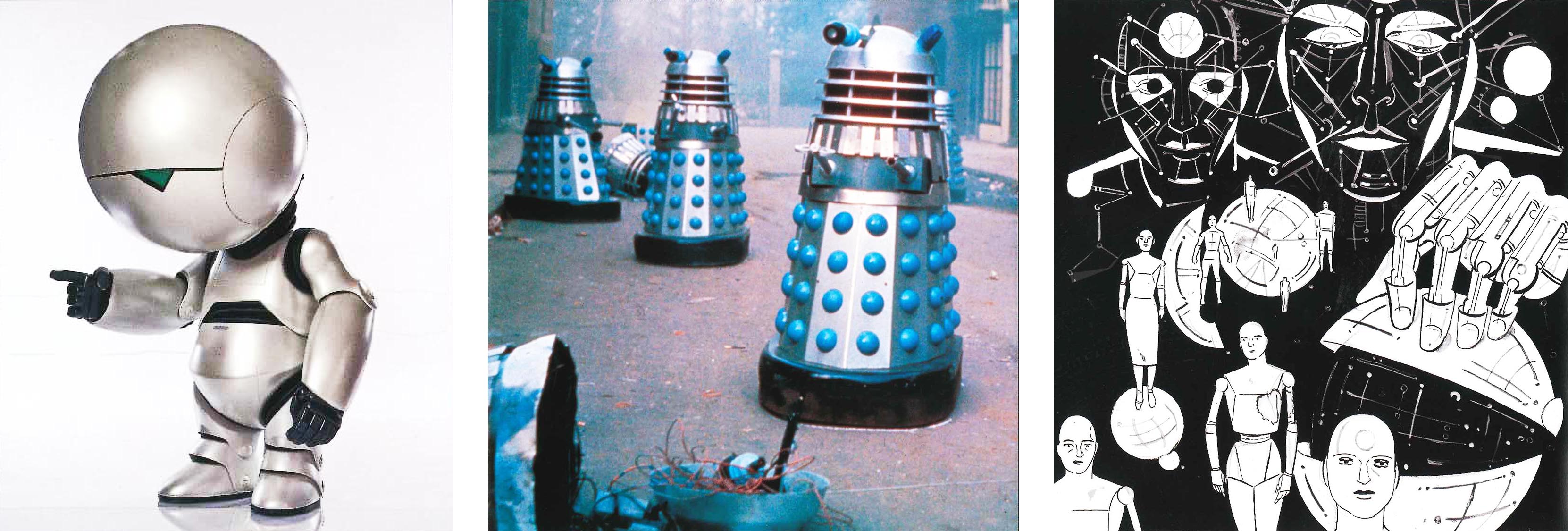

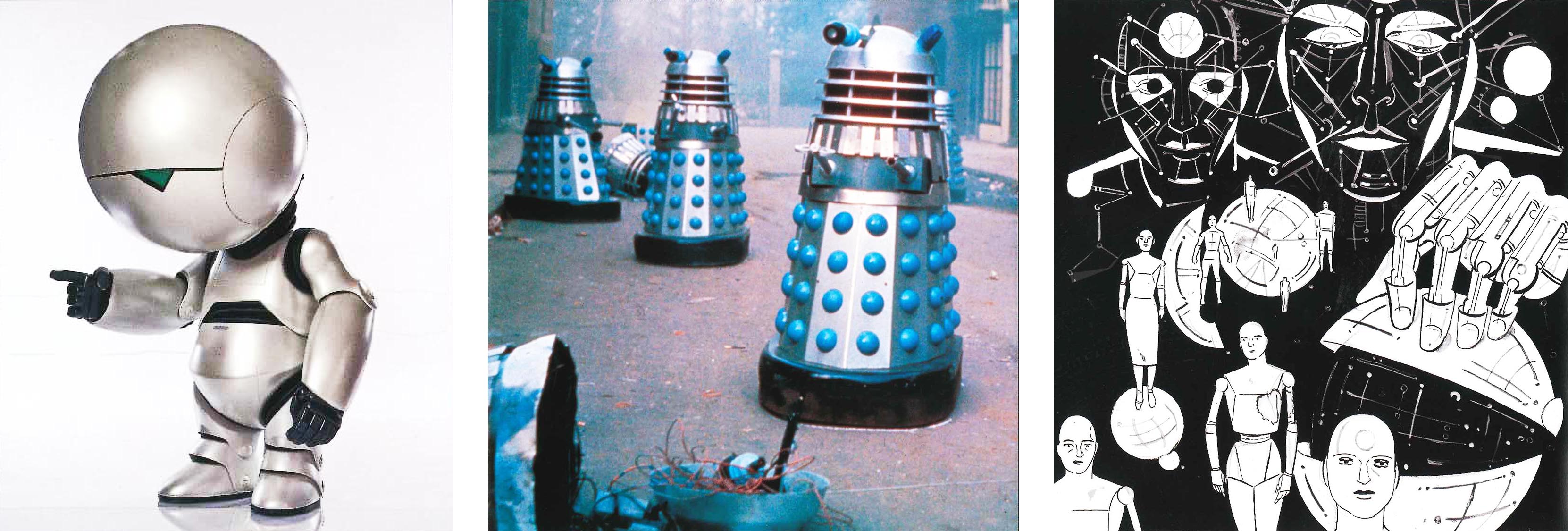

ダグラス・アダムズの傑作シリーズ『銀河ヒッチハイク・ガイド』に出てくる「マービン」は不機嫌でシニカルでストイックだし、60年代の英国BBCが当てた『ドクター・フー』のロボット「ダブロス」博士は生命維持装置と車椅子に守られて極悪な戦争を仕掛けるばかりだ。同じく『ドクター・フー』に登場する「ダーレク」たちも、とことん悪さを仕出かす“悪い子サイボーグ”だった。

こうしたロボットの混乱と派生をすべて物語に吸収してみせたのは、スタニスワフ・レム(1204夜)のSF『宇宙創世記ロボットの旅』だ。コンストラクター・ロボットの「トルル」と「クラパウチュス」は高等非実在専門学校を出て、無窮全能資格のライセンスをもった問題解決型のソリーション・ロボットなのである。おまけにトルルが右脳タイプで、クラパウチュスが左脳タイプになっていて、ロボット社会に不都合がおこると二人が連関して問題を解決するようになっていた。

レムはこの作品で、来たるべきロボット・ワールドの問題をさまざまに先取りした。トルルとクラパウチュスは「一つの質問にしか答えられない多層構造機械」や「夢を代行する勝手な装置」など、役に立つのかナンセンスなのか判別がつかないような機械や装置を次々に作るのだが、これらには、これからの人工知能マシーンの多様性と限界が暗示されていた。さすがにレムだった。

(左)「マービン」 (中)「ダーレク」 (右)「トルル」と「クラパウチュス」

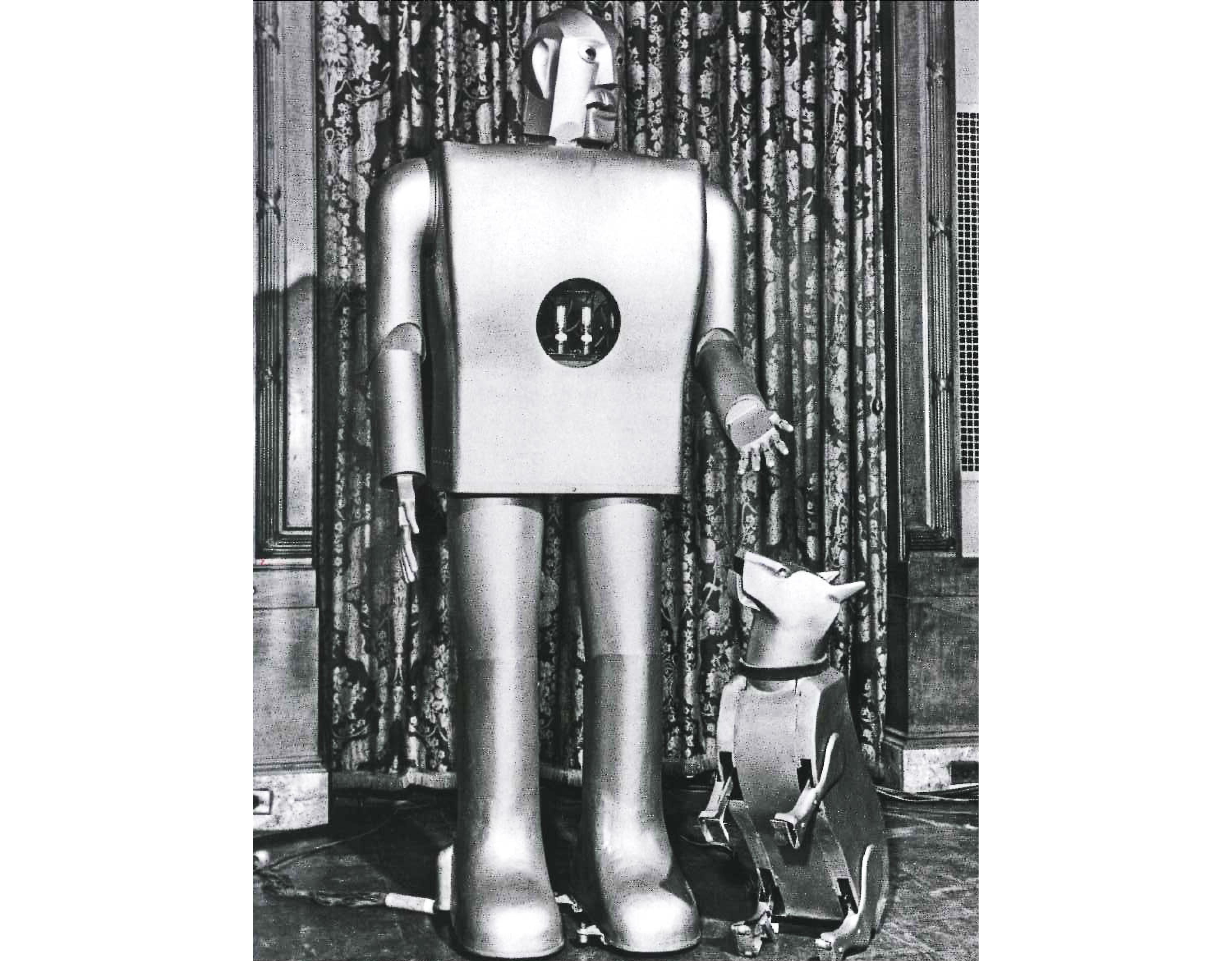

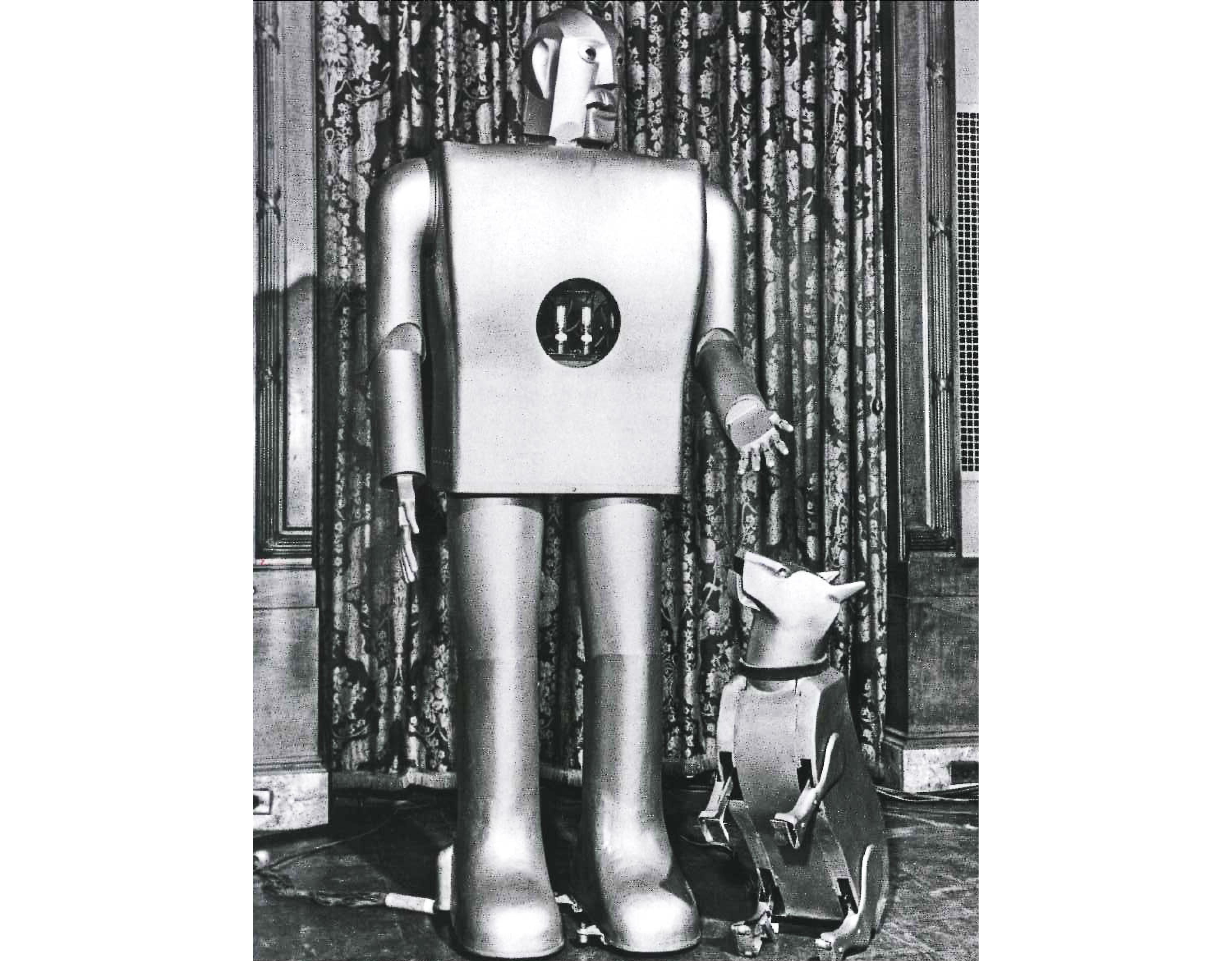

一方、実制作されたロボットで早々と先頭を切ったのは、おそらく1939年のニューヨーク博に出展したウェスティングハウス館の「エレクトロ」と犬型ロボットの「スパルコ」だろう。

「エレクトロ」は自動ドア機能を変換した装置でゆっくり歩き、25種類の動作を見せ、毎分78回転するターンテーブルを使って700ワードに対応し、人工肺で煙草を吸ったり風船を膨らました。ウェスティングハウス社の電気技師ジョセフ・バーネットの工夫に工夫にを重ねたギミック・ロボットだった。「スパルコ」はソニーの「アイボ」が真似をした。

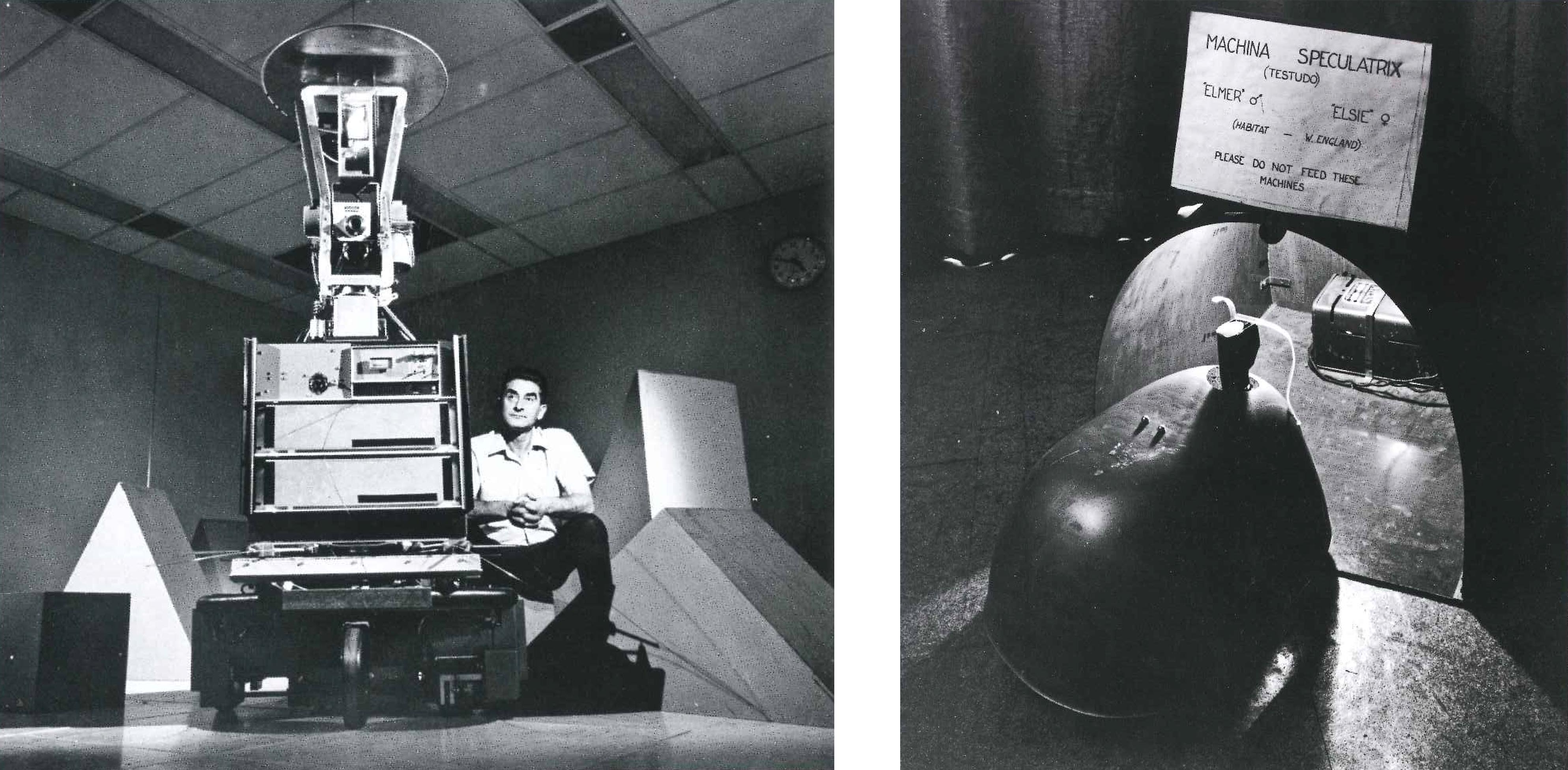

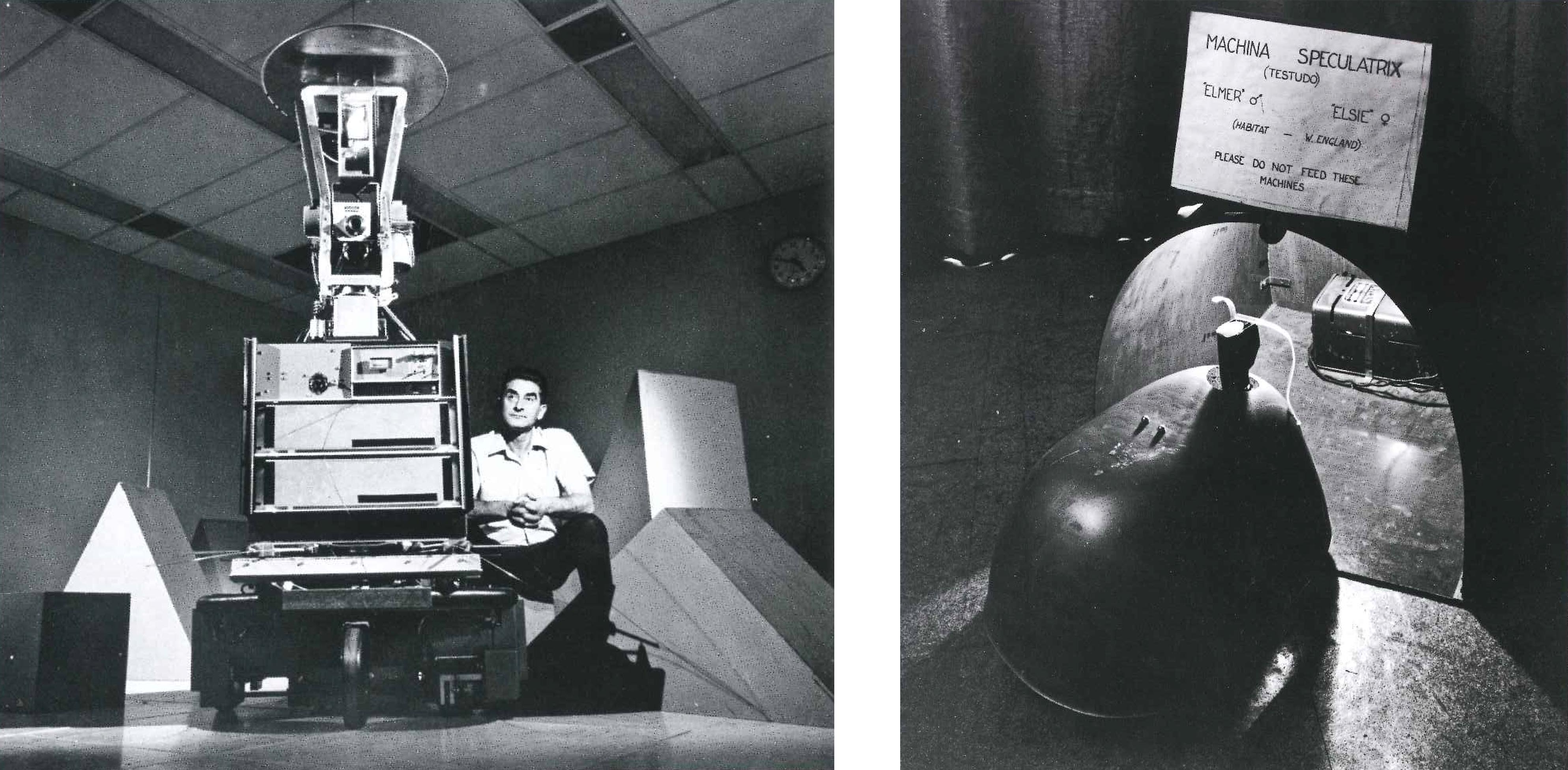

しかし実作ロボットの決定打というなら、英国バーデン神経研究所のウィリアム・グレイ・ウォルターの2体のタートル・ロボット「マシナ・スペクラトリクス」と、スタンフォード研究所が試作した「シェーキー」だったろう。ぼくが初めてロボット工学に関心をもつようになったのは、この二つの実験例を知ってからのことだ。そのことは『情報と文化』(NTT出版)にも書いておいた。

グレイ・ウォルターのタートル・ロボットには男の「エルマー」と女の「エルシー」という名前が付いていて、お互いに障害物があると巧みに避け合い、電池がなくなると自分で充電所に向かって進んでいった。グレイ・ウォルターは「ここには原理的な意味では自由意思がある」と主張したが、むろんそんなことはない。それでもこの原理こそ、その後の作業ロボットに応用されていった。

1972年、ライフ誌は写真入りで「シェーキー」を紹介して「見よ、これが世界最初の電子人間だ」と見出しを付けた。移動、見る能力、多少の判断力を発揮したシェーキーは、自分が動く場所の周辺地図をもち、無線制御で障害物を回避しながら移動して、物体の位置や角度が変わってもその物体をまちがいなく認知した。チャールズ・ローゼンがプロマネになって、LISPでプログラムされた。写真で見ると「シェーキー」はいかにもどでかい威風堂々のマシンに見えるけれど、これが世界初の移動可能な汎用ロボットだったのである。

2点間の効率的経路を決めるA探求アルゴリズム、コンピュータヴィジョンやデジタル画像処理のための抽出法となるハフ変換、動作平面を認知する可視グラフなどの技術は、みんなシェーキーがもたらした。シェーキーのその後については、ハンス・モラベックの『電脳生物たち』(岩波書店)や『シェーキーの子どもたち』(翔泳社)に詳しい。

「エレクトロ」と犬型ロボットの「スパルコ」(1930年代)

(左)「シェーキー」(1966) (右)エルマーとルーシーの後継のカメ型ロボット」(1950年代)

(右)エルマーとルーシーは失われたが、後継のカメ型ロボットは現存している。米国のスミソニアン協会が1体所有し、もう1体がロンドン科学博物館で常設展示されている。

ハンス モラベックの書籍『電脳生物たち』(1991)と『シェーキーの子どもたち』(2001)

アナ・マトロックはタートル・ロベットやシェーキーにはあまり関心がない。アナが大好きなのは「バイオニック・ジェミー」や、『スタートレック』に出てくる絵が描けてタップダンスが踊れる「データ」君や、『宇宙空母ギャラクティカ』の「サイロン・センチュリオン」のほうだ。

もっと好きなのは、ミュージックアルバムやPVにイメージンングされた音のロボット感覚やヴィジュアルサイボーグ感覚だ。ラッシュの『ボディ・エレクトリック』、アラン・パーソンズの『アイロボット』、ブラックサバスの『アイアンマン』、レディオヘッドの『パラノイド・アンドロイド』などのようだが、最高なのがクリス・カニンガムとビョークが組んだ『オール・イズ・フル・オブ・ライフ』で、一番気になるのがジャネール・モネイが『メトロポリス』を蘇らせたような『シンディ・メイウェザー』であるらしい。

本書には、最近の実作例もいろいろ紹介されている。ロボットアームの「ユニメート」、手術支援ロボットの「ダ・ヴィンチ」、自動運転装置の「ナブラボ」、ご存知「ドローン」や「ルンバ」、ホンダの「アシモ」、ソニーの「アイボ」、レゴ社とMITが共同開発した「レゴ・マインドストーム」、火星探査車「マーズ・ローバー」などなどだ。

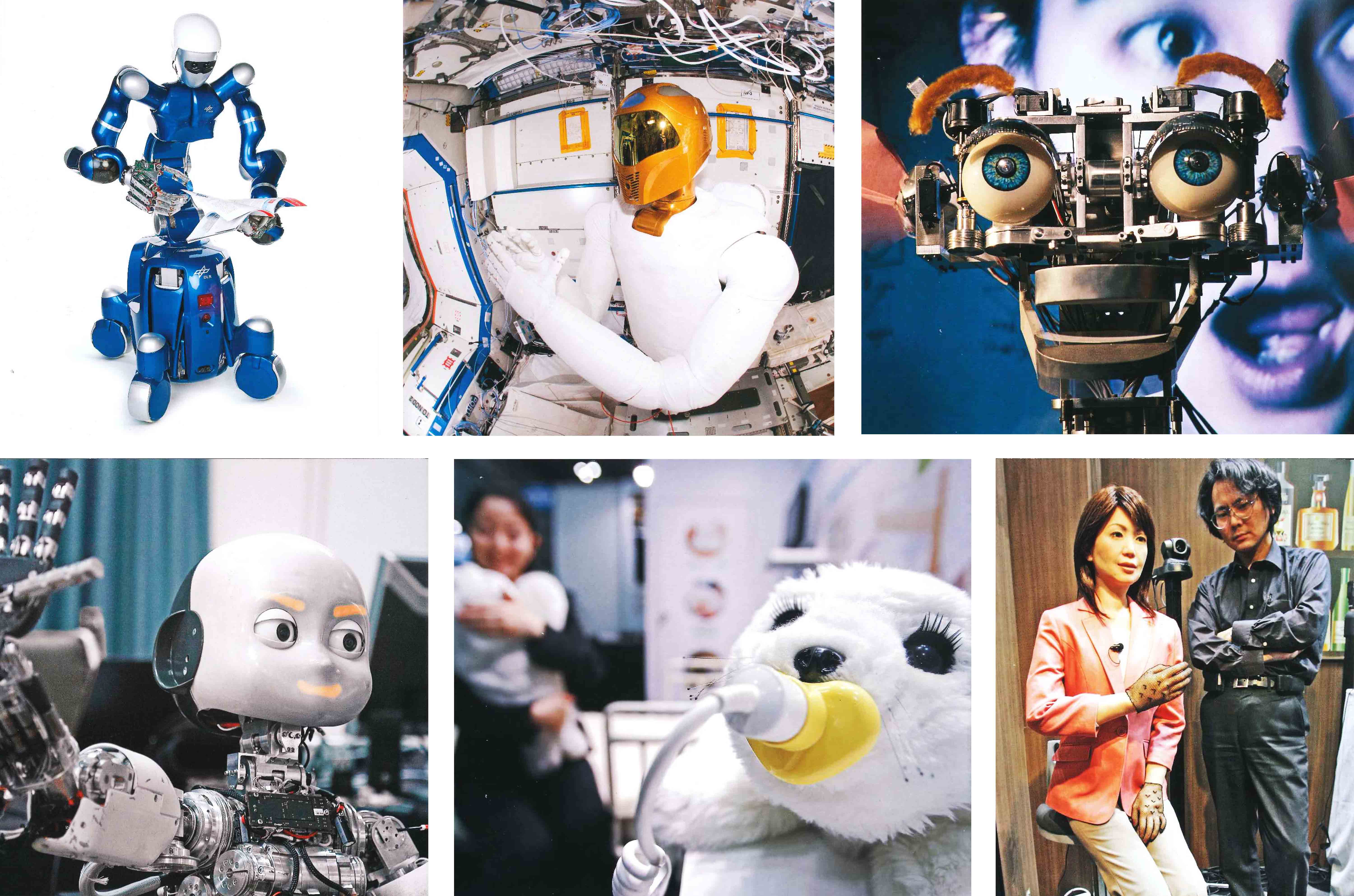

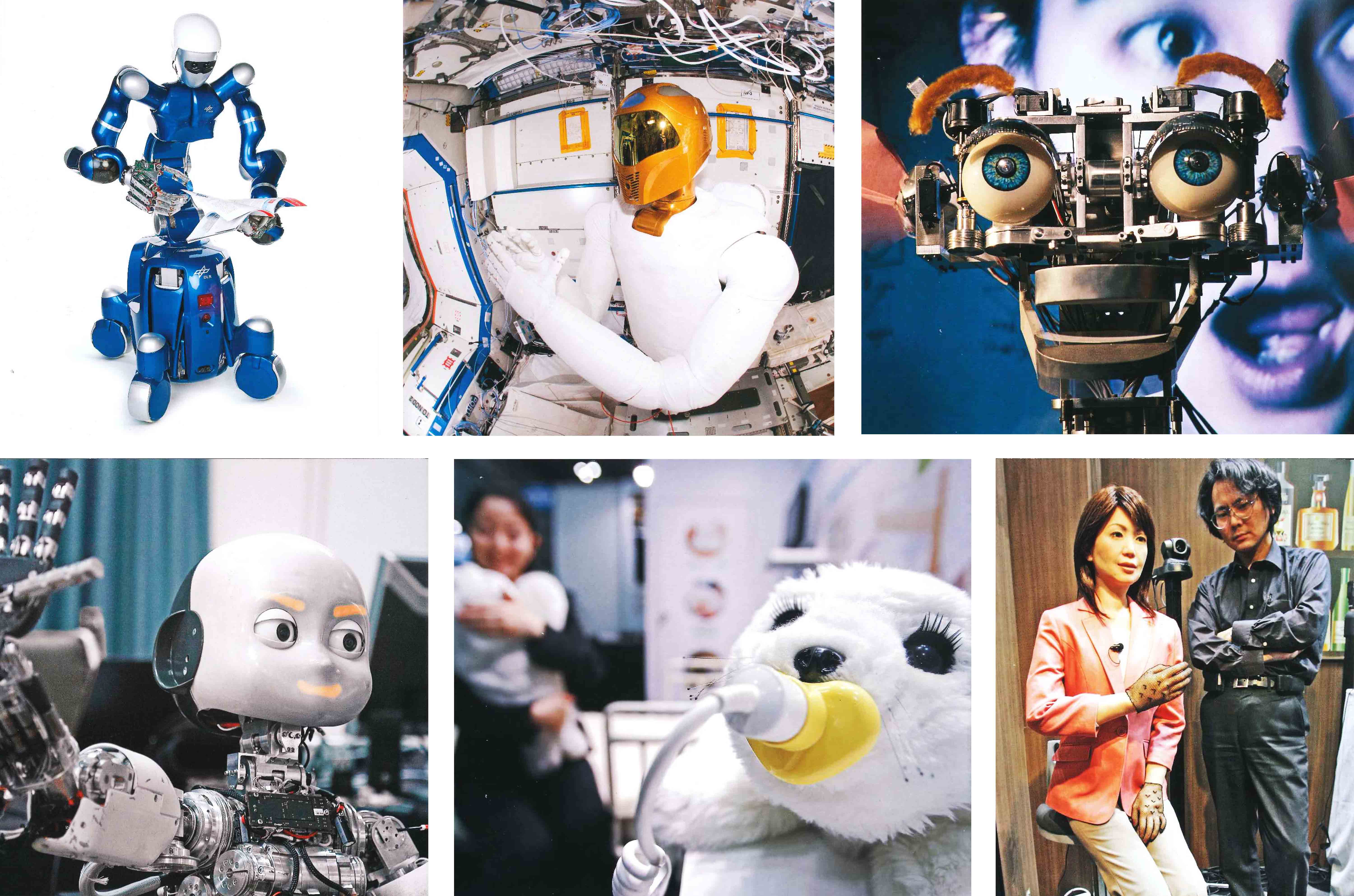

ただアナにとっては、これらはあまりにクールでおもしろくないらしい。アナがむずむずするのはもうちょっと「きわどいもの」たちだ。たとえば、2009年にドイツ航空宇宙センター(DLR)が試作した宇宙船乗り込み要員ロボット「ジャスティン」、NASAとGEが共同開発した宇宙ステーション用の「ロボノート」、MITのシンシア・ブリジールが挑んだソーシャルロボット「キスメット」のような連中だ。ぼくもキスメットを知ったときには、少々ときめいた。見かけは奇妙なギョロ目のキスメットだが、人間特有に感情表現を理解して、自分の個性を表現しつつあった。

けれどもアナが最も愛着をもったのは、ヨーロッパの5大学が県警して開発した「iCUB」(アイカブ)と、日本の産総研(産業技術総合研究所)の柴田崇徳が12個のセンサーをもたせた「パロ」と、そして大阪大学の石黒浩による「リプリーQ1」なのである。いやいや、アナ・マトロック、なかなか実にお目が高いアンドロイド・ロッカーだ。

(上段左から)「ジャスティン」(2009)、「ロボノート」(1997)、「キスメット」(1990年代)

(下段左から)「iCUB(アイカブ)」(2004)、「パロ」(2003)、「リプリーQI」(2003)

⊕ ロボットの歴史を作った ロボット100 ⊕

∈ 著者:アナ・マトロニック

∈ 翻訳:片山 美佳子

∈ 編集:尾崎憲和 葛西陽子

∈ 編集協力:大内直美

∈ デザイン:川名潤

∈ 発行者:中村尚哉

∈ 発行:ナショナル ジオグラフィック

∈ 発売:日経BPマーケティング

∈∈ 発行:2017年1月27日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 空想のロボットたち

・召使い、相棒、助っ人

・暴走する殺人マシンと人類支配をもくろむファシスト・マシン

・心を持つロボット

・兵器としてのアンドロイドとガイノイド

・自意識を持つロボット

・サイボーグ

∈ 現実のロボットたち

・初期のプロトタイプ

・未来が来た!

∈ コラム

・アートとファッション

・電子ゲームとコミック

・音楽の世界のロボット

・ロボットが集まるイベント

・理論とトランスヒューマニズム

⊕ 著者略歴 ⊕

アナ・マトロニック

ミュージシャン、映像アーティスト、ラジオパーソナリティ。バンド「シザー・シスターズ」のボーカル。アルバムはオーストラリア、オーストリア、ドイツ、アイルランド、スウェーデンでトップ10入り。

ロボットを愛するあまり、右腕にロボット回路のタトゥーを入れ、ロボットにインスパイアされたステージネームを名乗る。BBCラジオ2のクリスマス特番でロボットについて語る番組を担当した。日本ではスカパー! が2015年末に「アートナイト:アナ・マトロニック」を放送した。夫のセス・カービーとネコのイジーとともに米国ニューヨーク、ブルックリンで暮らす。