ぼくは長らくソージとルイジを親友にしてきた。ソージは人まねや物まねがうまくて、自己同一性に囚われていないところが気に入っていたし、ルイジは見立て話をさせるとめっぽうおもしろく、連想力に富んでいるところ、重ね着が似合うところが好きだった。そのうち編集力の推進にはソージとルイジが欠かせないと確信するようになっていた。

ぼくにはソージとルイジという親友がいる。ぼくより少し歳下だが、古い親友だ。ソージ君は人まねや物まねがうまくて、自己同一性に囚われていないところが気に入っていたし、ルイジ君は見立て話をさせるとめっぽうおもしろく、連想力に富んでいるところ、重ね着が似合うところが好きだった。そのうち編集力の推進にはソージとルイジが欠かせないと確信するようになっていた。

七〇年代半ば、ある種の特定編集作業をとことんまで究めたかったぼくは、一念発起してかなり厖大なソージ画像を各所から集めはじめた。木村久美子がアシスタントをした。半年ほどをへて、それらを一〇〇種類以上の「似たものどうし」の視点で束ねた「相似律」というエディティング・フォーマットに組み上げると、その成果のドラフト(B3判一〇〇枚ほど)を持ってパリのロジェ・カイヨワのもとに届けに行った。このソージ作業の編集意図を理解してくれるのは必ずやカイヨワだろうと決め込んでいたのだ。カイヨワはいくぶん酔っ払っていたが、ただちに意図を汲み取り、大いに歓待してくれた。

この成果は「遊」一〇〇一号のまるごと一冊ぶんの特別企画の誌面になっている。ナム・ジュン・パイク、河原温、寺山修司、草森紳一らが絶賛してくれた。ソージ君、万歳だ。巻末にホモロジック・エッセイ「似ていることの存在学」を書いた。合同や同定をほしがることよりも、相似しあって「近さ」を重視する観相学や存在学のほうがずっと香ばしいことを訴えた。

『遊』1001号 相似律 撮影:川本聖哉

1978年5月刊行。サブタイトルは「連想と類似ー観相学の凱歌のために」と題している。表紙の「遊」の字は全て正しくない。

上空4200Mから見たコロラド河の河口とリヒテンベルク図形

『遊』1001号より

ソージ(相似)との付き合いはその後も親しく続いたが、やがてルイジ(類似)が熱心に近づいてきて、ぼくが温めてきた難問を突いたり、めくったりする。ところがルイジを掴まえて話し込もうとすると、変わり身が早くてなかなか四つに組めない。

ソージは画像や結像から生じる奴なのだが、つまり結果にディペンドして相似する奴なのだが、ルイジは意識の変転や思考のプロセスに連接して躍動しているので、動的で連続的なのだ。重ね着が似合うのも、見立て話がうまいのもそのせいだった。

おまけにルイジは単体としてじっとしてくれない。連接的で包摂的で、また分岐的で拡散的で、つまりはいつも連想途中なのだ。うっかりこちらがぼうっとしていると、ルイジはネットワーク状に広がった奴になる。

こういうわけで、ルイジの正体はわかりにくく、掴まえどころが難しかった。それでも大好きなルイジの性格や癖や、ルイジが寄り道したり蹲ったりしている箇所を知りたいので、なんとかルイジの結線性に注目をした。それでも、ルイジはその正体をあからさまにあらわさない。やむなくルイジと縁のありそうな類語に近づいてルイジを類語辞典の中に閉じ込めたり、ルイジを招いて数々の連想ゲームを「遊」の読者にやってもらっては、ルイジの変わり身がもつ類縁性にどんな特徴があるのかを調べたりしていたのだが、なかなか核心には迫らない。

そのうち、ルイジはイメージ・プロセッシングの妙を心得ているのだから、その探索には当方も認知科学や言語心理学の力を借りなくてはならないと気が付いた。

九〇年代半ば、共立出版から「認知科学モノグラフ」というシリーズが刊行されていた。日本認知科学会が組み立てたもので、全部で一一冊あった。『自己と感情』『言語を獲得するコンピュータ』『適応エージェント』『アナロジーによる機械翻訳』『ことばの学習のパラドックス』『人の視点からみた人工物研究』『インタラクティブな環境をつくる』『確率の理解を探る』といった、かなり斬新な視点の企画が並んでいたので、ついつい覗きまくっていた。

その一冊目に鈴木宏昭の『類似と思考』があった。ルイジの奴、なんと本になっていた。

鈴木はゲントナーの構造写像理論から借りた「ベースとターゲットによる類推思考プロセス」のしくみを説いて、それが準抽象化理論になりうると強調していた。連想や類推の動向を、出発点のベース(B)から目標点のターゲット(T)に向かうプロフィール(P)の軌跡として抽出する方法だ。編集工学ではBPTモデルと呼んでいる。勝手気儘で、しばしば暴れん坊のようにふるまうルイジがBPTの動向として説明できるというのだ。ルイジは認知のモデルなのである。

二一世紀に入ると日本認知科学会がまたまた共立出版から「認知科学の探究」というシリーズを刊行した。雑誌「認知科学」の特集を組み直したものだ。今井むつみ編『心の生得性』、苧阪直行編『意識の認知科学』、植田一博・岡田猛編『協同の知を探る』、齋藤洋典・喜多壮太郎編著『ジェスチャー・行為・意味』、都築誉史・楠見孝編『高次認知のコネクショニストモデル』、佐伯胖・亀田達也編『進化ゲームとその展開』などとともに、ふたたび鈴木宏昭が大西仁と『類似から見た心』を共編集共著作していた。

今度はルイジの「心」を相手にしているようだった。実際には類似思考についての数々の理論モデルを案内している一冊だったのだが、意識の中に類似思考の跡を辿るのではなく、その類似思考のプロセスこそが意識や心を形成しているのだという見方が興味深かった。

しばらくしてオーム社から「知の科学」というシリーズが刊行された。こちらは人工知能学会による監修で、『言語・知識・信念の論理』『オントロジー工学の理論と実践』『進化論的計算手法』『コミュニケーションロボット』『スキルサイエンス入門』『社会知デザイン』といった実践的なもので、その中にも鈴木宏昭が編集構成した『知性の創発と起源』という一冊があった。これは「知性は類推思考から創発してくるのではないか」というまとめだった。

なんとなんと、ルイジは「知性の起源」ともくされたのである。ずいぶん偉くなったものだ。もっとも、そのことが『知性の創発と起源』で総合的に検討されているわけではなく、類推類似思考には創発がおこりやすく、その創発がしばしば知性の特質を備えているということが指摘されているにすぎなかった。しかしそれでも、ルイジがなんらかの知性の秘密を握り、その姿はたいてい創発的にあらわれるのだということは、どうやら確実なようなのだ。

鈴木宏明氏の「類似本」3冊

『類似と思考』(認知科学モノグラフ)

『類似から見た心』(認知科学の探求)

『知性の創発と起源』(知の科学)

鈴木らの研究では、類推による認知はきれいな手順でおこなわれるものではない。さまざまな試行錯誤がともなうもので、目で見て耳でとらえている知覚表象ですら安定的ではない。ということは、われわれの認知は過去経験がもたらすプレ構造性にもとづいているというよりも、つねに動的な編集作用の組み合わせによって、認知像あるいは認知感をなんらかのかっこうで創発させているということになる。そのうえでポスト構造的なマインドマップや知的シソーラスができあがる。

このような認知にとって大きな推進力になっているのは、「類推」(analogy)というものだ。ルイジの正体はアナロジーだったのである。

われわれのふだんの連想や類推は、当面の目標のもとで小さな単位の知識をあれこれ動員させながら、BからTへ向かっている。「始発のベース」(base domain)から「終点のターゲット」(target domain)に向かっての行程を進むことが多い。そのプロセスでは(つまりアナロジカル・プロセスでは)、「使えるリソースは何でも使う」というふうになっている。類推による認知は相互的で、冗長であり、協調的であって、重奏的なのだ。どうりで、ルイジは重ね着ファッションがうまいのだ。

類推的思考がベース(B)からターゲット(T)に向かうとき、われわれはベースにあったリソース(要素)のあれこれを、途中のプロフィール(P)をいろいろ動員させながら、なんとかターゲットに写像(mapping)しようとする。B→P→Tと動く。

たとえば「エジンバラは京都っぽい町だと感じた」という場合では、ベースとしての京都がもっているリソース、主なものでいえば対象性(object)、属性(attribute)、関係性(relation)などがさまざまに動員されながら、エジンバラに向かってマッピングされ、京都がエジンバラのほうに引き寄せられていく。この動員には、まとまりを求めるオプショナル・プロフィールのすばやい取捨選択が伴い、京都とエジンバラをめぐるイメージの引数(argument)についての組み合わせが何度もおこる。その引数の組み合わせとプロフィールの変容の具合が、相互的で、冗長であり、協調的であって、重奏的なのだ。

類推による認知はどこかで、いったんはターゲットにいたる。認知科学ではこれを意思決定という。連想しっぱなしではないわけだ。連想がずうっと続くと、そのままでは夢見る夢子ちゃんの日々になる。われわれは結局は、お出掛けの服装をどうするか、お昼に何を食べるのか、会議で何を議論するのか、映画の感想をどう書くかということを、どこかで決断をする。

類推は、その軽重はどうであれ、いったん決断や決意や決心に向かうのだ。そしてそのつどの行動に及ぶ。一番短い類推のスキームは、この単位でおこっている。

類推の図式

既知のベースと未知のターゲットの間に動くプロフィール

ベースの要素をターゲットに写像する

これでだいたいの見当がつくだろうが、ルイジの正体である「類推なる活動体」すなわち「類推体」は、多くのオプションをターゲットに向かわせながらさまざまにフィルタリングしたり、情報の重み付けをしたりしていると思われる。だとしたら、そこにはなんらかの決定機構の前駆体のようなものもあるのだろうとも思われる。おそらくルイジはその前駆体のようなものをすばやく使って、おしゃれをしたり見立てをしたりしているにちがいない。

われわれの知性とコンピュータの知性の決定的なちがいはいくつもあるが、とくに「生成」(generation)にあるだろうと想定される。コンピュータは入力されたデータに依存するが、われわれの知性は記憶の中身や量に限定されることなく、思索そのもののプロセスから何かを生成する。これはニューロン・ネットワークの作用だけではなく、そこに身体性(embodiment)や他者の意識と行動がかかわっているせいだ。

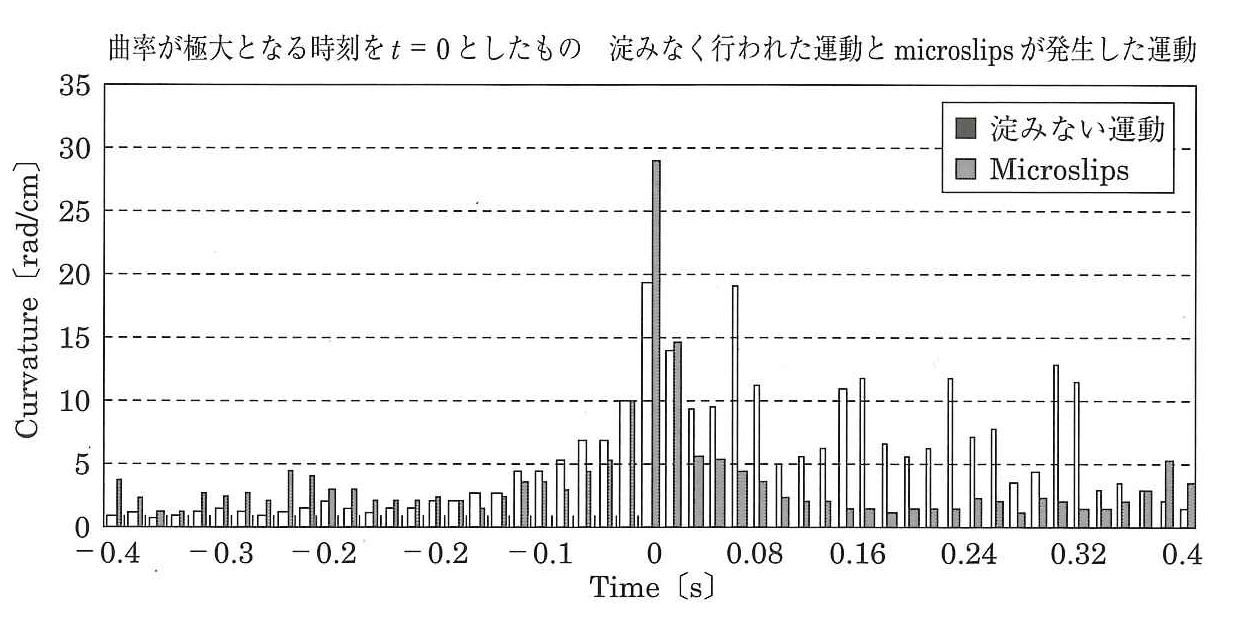

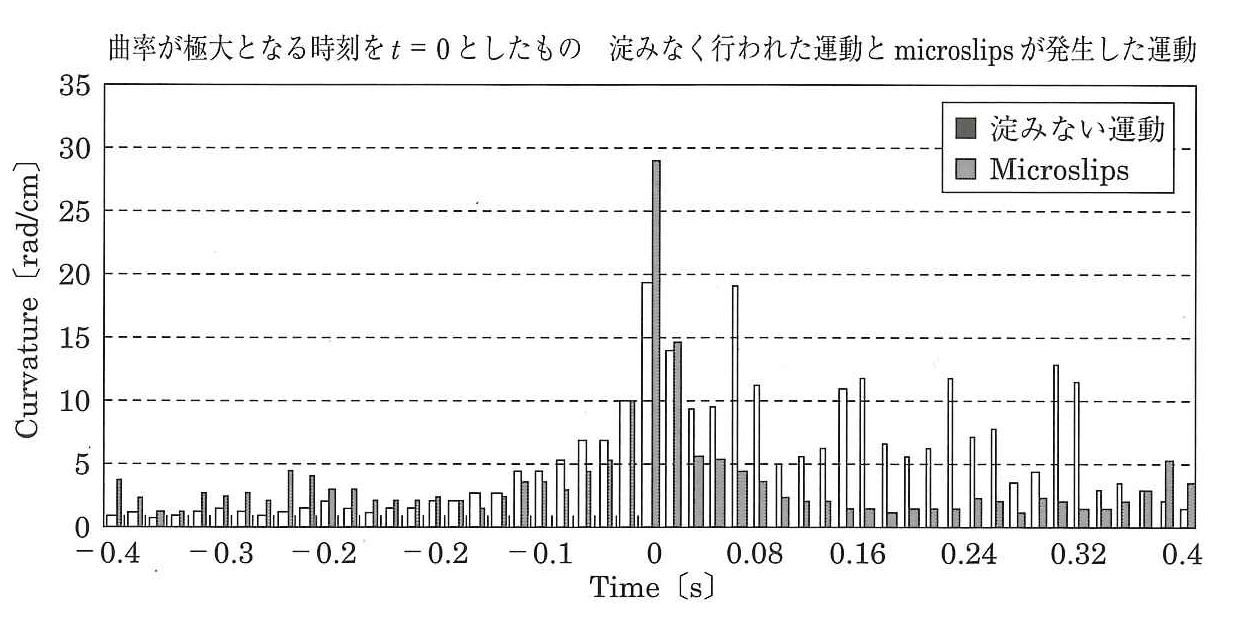

身体性のかかわりについてはマイクロスリップ(microslips)の例がある。われわれはコーヒーカップを手に取ろうとするとき、指を伸ばしたり、カップを摘まもうとしたり、持ち替えたり、わずかながらも合理的な目標行為からはずれるような動作をしてコーヒーカップを掴もうとする。これがマイクロスリップで、このちょっとした身体的なズレをもつことによって、われわれの認知と行動は目的を獲得する。

このプロセスをもっと理論化することもできる。すでに千夜千冊したように、たとえばアントニオ・ダマシオはソマティック・マーカー仮説を提案し、脳内各領野の投射関係には体性感覚野からの信号とこれに結びついた辺縁系に由来する信号とが前頭連合野腹内側部に到達して、そのつどの終点ターゲットの意思決定にあずかっているのではないかと考えた。

マイクロスリップの実験の実施環境

『知性の創発と起源』p.30

コーヒーをつくるタスク中に見られたマイクロスリップ

データグローブによって軌道を解析すると、マイクロスリップは通常の運動の軌道変化とは異なる数十ミリ秒程度の長さの一時的曲率変化によって特徴づけられる

『知性の創発と起源』p.30

いずれにしても、われわれの認知にはいつもいつも複数のシナリオ(編集的理解のためのストラテジー)が想定されているということなのである。いいかえれば、類推がイメージを生成するプロセスには、たえずこうした認知にかかわる「ゆらぎ」が発生しているということだ。

類推思考における「ゆらぎ」は単一なゆらぎではない。代表的には、①多様性、②同時並列性、③リソース間の相互作用、などがともなっている。わかりやすくいえば、①認知資源にはいろいろ多様なものがひしめいていて、そのような多様な認知資源が類推のプロセスで動く。そうすると、②認知はつねに共起的になり、その認知像には同時並列的な特徴が出る。それゆえ、③類推はたえずリソース間の相互作用としてあらわれるということだ。

ルイジは一人ではなかったのである。同時並列にあらわれ、相互作用的にふるまうものだった。

こうした点からみて、おそらく類似思考を成立させている認知の創発には、①生成性、②冗長性・重奏性、③局所相互作用性、④開放性、というような四つの特性がさまざまに介在しているのだろうということになる。

ルイジという奴、たいそうな多重人格だった。では、ソージはどうなったのか。幾何学においての相似(similar)とは、大小や回転の異なる図形間の形(shape)と大きさ(scale)が保持されていることをいう。ヘルマン・ヴァイルの『シンメトリー』(紀伊國屋書店)が鮮やかに説明する。ソージは、この相似図形の保持に似たような認知がはたらくことをいう。そこには、かなり雑多な似顔絵のようなソージも含まれる。では、ルイジとはどう連携しているのか。おそらくは、こうだ。

類推は、類似と連想が次々にキャリーオーバー(carry-over)し続けていく状態の中に生じている思考の特色そのものである。ということは、ベースとターゲットのあいだを、たくさんのソージがたくさんのプロフィールとなって動き、これに付かず離れず随伴したルイジが接続や反転や包摂を次々におこしていたわけなのだ。ソージがプロフィールになっていくぶんだけルイジがあるのではなく、おそらくは三〇のソージを二~三のルイジが動かし、一〇〇のソージを七~八のルイジが随伴誘導しているのだろう。

この程度でソージとルイジについてのぼくの妖しい愛情関係が説明できたというのではない。ぼくはその後もずっと、ソージやルイジが密接に関与しているであろう本を探していた。なかで、二つの成果に出会った。

ひとつは、ホランドとホリオークとニスベットとサガードが共著した『インダクション』(新曜社)との出会いだ。ここには、帰納思考とメタファーやアナロジーとの重要な関係が述べられていた。

思考はそもそも、「同型」(isomorphism)を求めて進むのではなく、似たものとつながるために「準同型」(homomorphism)を次から次に集め、連想脳をいっぱいにしながら進んでいく。すなわちどんな思考も、もともと類推的なのである。準同型とはソージのことなのだ。ただし、それだけではめちゃくちゃな数の準同型がアタマのそこかしこにたまっていくだけなので、そんなものをやみくもに取り出そうとしても期待の推論結果を得られない。ぼくが「相似律」で組み立てたのも、こうしたソージをいくつもの束にすることだった。

実際にはどうなっているかというと、連想脳を準同型だけが動くのではなく、そこに「擬同型」(quasi-morphism)とでもいうべきものが巧みに誘導したり、くっついたりしているはずなのだ。この擬同型がルイジ君である。ルイジは「擬」であったのだ。そういうルイジがソージをカバーするわけだ。そしてそのようになっているから、われわれは連想からも類推からも発見的な成果に到達しうる。

ホランドらの『インダクション』はこういう主張をしていた。なかなかおもしろかった。ホリオークとサガードには大著『アナロジーの力』(新曜社)もあったが、こちらは深まりに欠けていた。

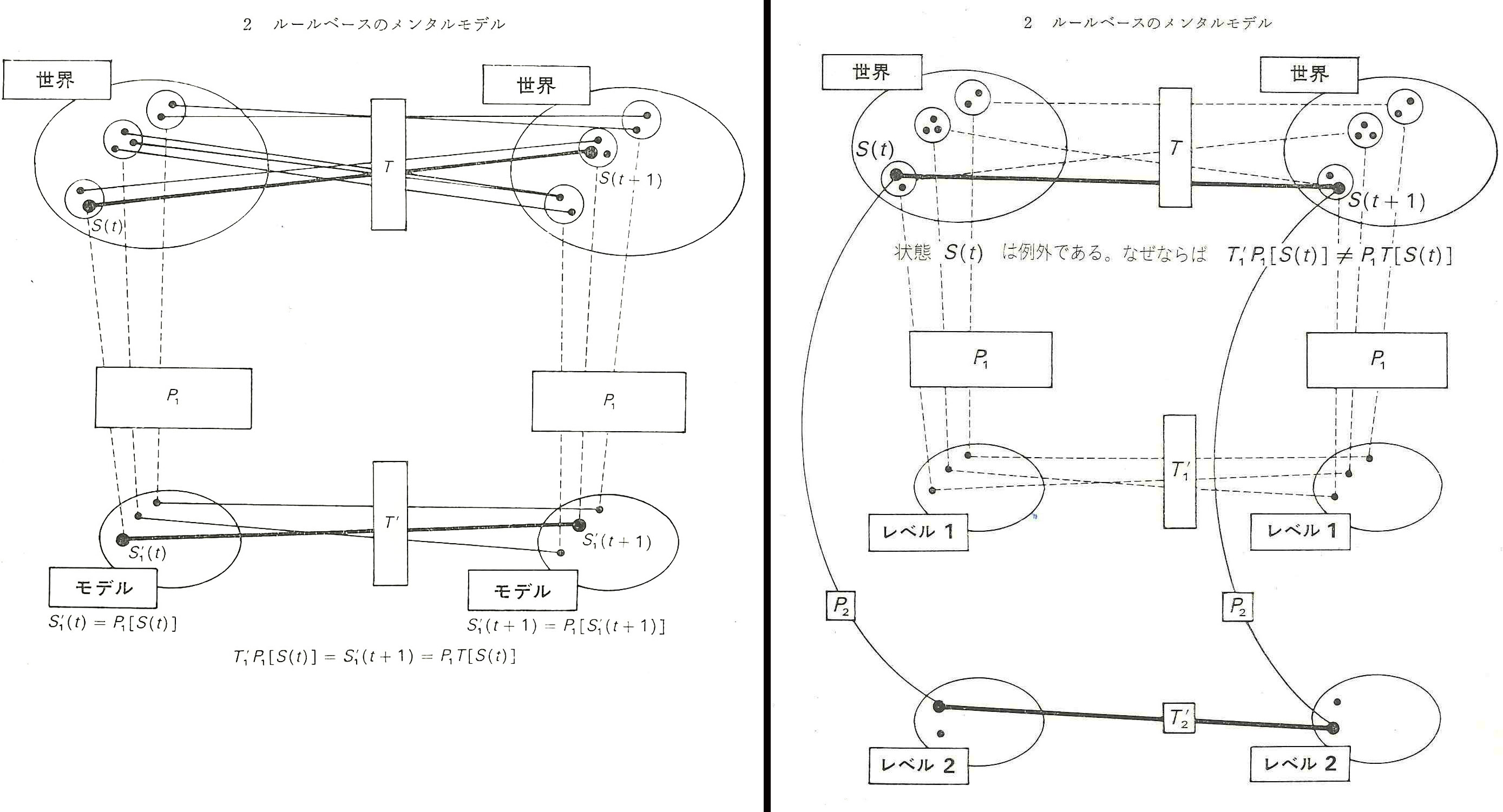

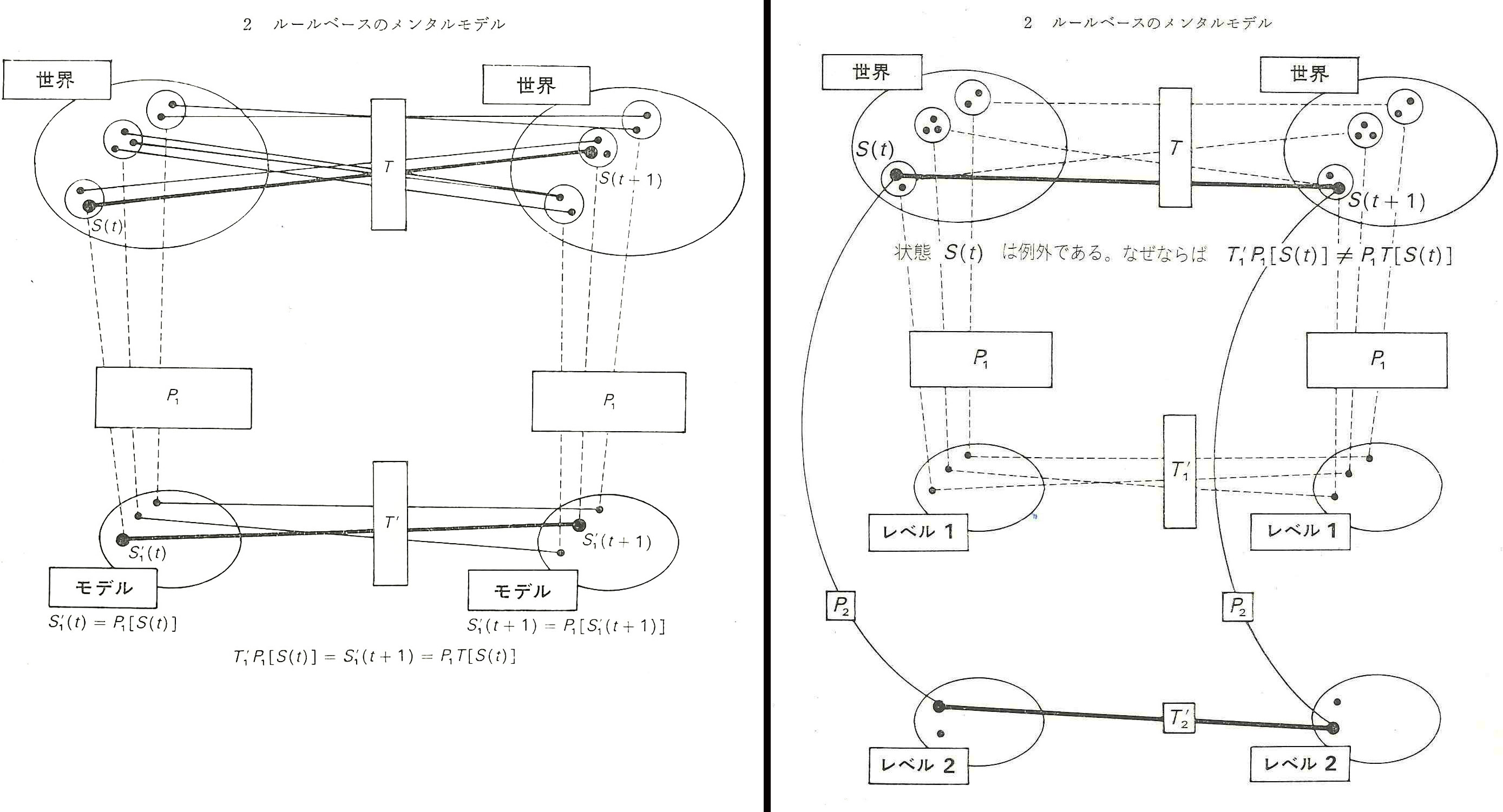

準同型(左)と擬同型(右)

カテゴリーにもとづいた、忠実なメンタルモデルがあるとすると、世界内の要素とモデル内の要素との対応は、多対一の関係をもつことになる。これを準同型と呼ぶ。対して、図のようにレベル1とレベル2から成る多層的な遷移関数から成るメンタルモデルを擬同型と呼ぶ。

図:『インダクション』p39、41より

もうひとつは、チャールズ・パースの「アブダクション」に夢中になれたことだ。アブダクションは演繹法や帰納法の奥にひそむ仮説的思考のしくみをめぐる大胆な推論の方法だが、そこにはソージやルイジたちが、そういう名前では呼ばれてはいないものの、うじゃうじゃ動いていて何かのお役をはたしているのはあきらかだった。

パースは、類似と類推はわれわれがアブダクティブに思考しているときに力を発揮するだけでなく、類似と類推が動いている姿そのものがアブダクションの中にあると見抜いていた。

類推や推論はとても自由な思考法である。誰だって連想ができるように、べつだん何かのスキルをもっていなくとも、いつでも自由な連想によって思考を広げることはできる。しかし、それだけではやはり夢見る夢子ちゃんなのである。ソージもルイジもどんなお手伝いをしていいか、わからない。

そこで古来、主に哲学者や数学者が中心になって演繹法や帰納法を組み上げ、三段論法を組み立て、仮説と実証のプロセスを整理していった。それはそれでたいへん重要な科学的な方法を生んだのだが、パースは待てよと考えた。われわれが連想しようとしているその思考活動力はこのやりかたで帰納できているのかと問うた。

演繹と帰納では、われわれがソージやルイジを使って膨らませた「あの豊かな感じ」が縮こまっているのではないか。そうではなくて、実際にはソージやルイジがやってくれたことを、いったん仮りに引き受けているステージがあるのではないか。それはアブダクションと名付けられるような仮説領域というステージなのではないか。そう考えたのだ。

ぼくはただちに了解できた。アブダクティブ・ステージには楽屋があって、そこではソージやルイジたちが物まね、見まね、コスプレ、連想遊び、見立てごっこをしていたわけなのだ。

演繹法と帰納法とアブダクションのちがい

図:『続哲学用語図鑑』(プレジデント社)p219より

以上が、ぼくがソージとルイジと付き合ってきた経緯の一端だ。若き日々の思い出としてとりあえずお披露目してみたが、実はこれにとどまらないソージとルイジとの、うっかりは話せない爛れたような密会がある。

それについては、その報告を読んでもらう諸姉諸兄にもちょっとした心の準備をしてもらわなければならないので、別の機会に譲りたい。なぜなら、そこではイシキやゲンゴやキオクが混じってきて、何が素顔で、何がフェイクで、何が親戚どうしなのか、そうとうに乱交っぽくなるからだ。おまけにそこにはAIロボットのような奴まで混じっている。それではその夜を(何夜かに分かれるが)、ひそかにお待ちいただきたい。

⊕ 類似と思考 ⊕

∈ 著者:鈴木宏昭

∈ 発行所:共立出版株式会社

∈ 発行者:南條光章

∈ 印刷所:中央印刷株式会社

∈ 製本所:関山製本

∈ 編集:小山透・吉村修司

⊂ 1996年12月5日 発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈ 第1章 なぜ類推か

∈ 第2章 類推とは

∈ 第3章 ベースドメインの検索:必要な知識をいかに引き出すか

∈ 第4章 写像:いかにして新たな知識を生み出すか

∈ 第5章 類推の準抽象化理論

∈ 第6章 人間の類推における準抽象化

∈ 第7章 準抽象化の射程

⊗ 執者略歴 ⊕

鈴木宏昭

1958年生まれ。東京大学大学院教育学研究科で認知科学、特に思考と学習を研究した後、東京工業大学助手を経て、2017年現在、青山学院大学文学部教授、博士(教育学)。問題解決,類推,洞察などの人間の思考や、ヒューマンインタフェースの研究に従事している。専門分野は認知科学、実験心理学、教育工学、教育心理学、知能情報学。