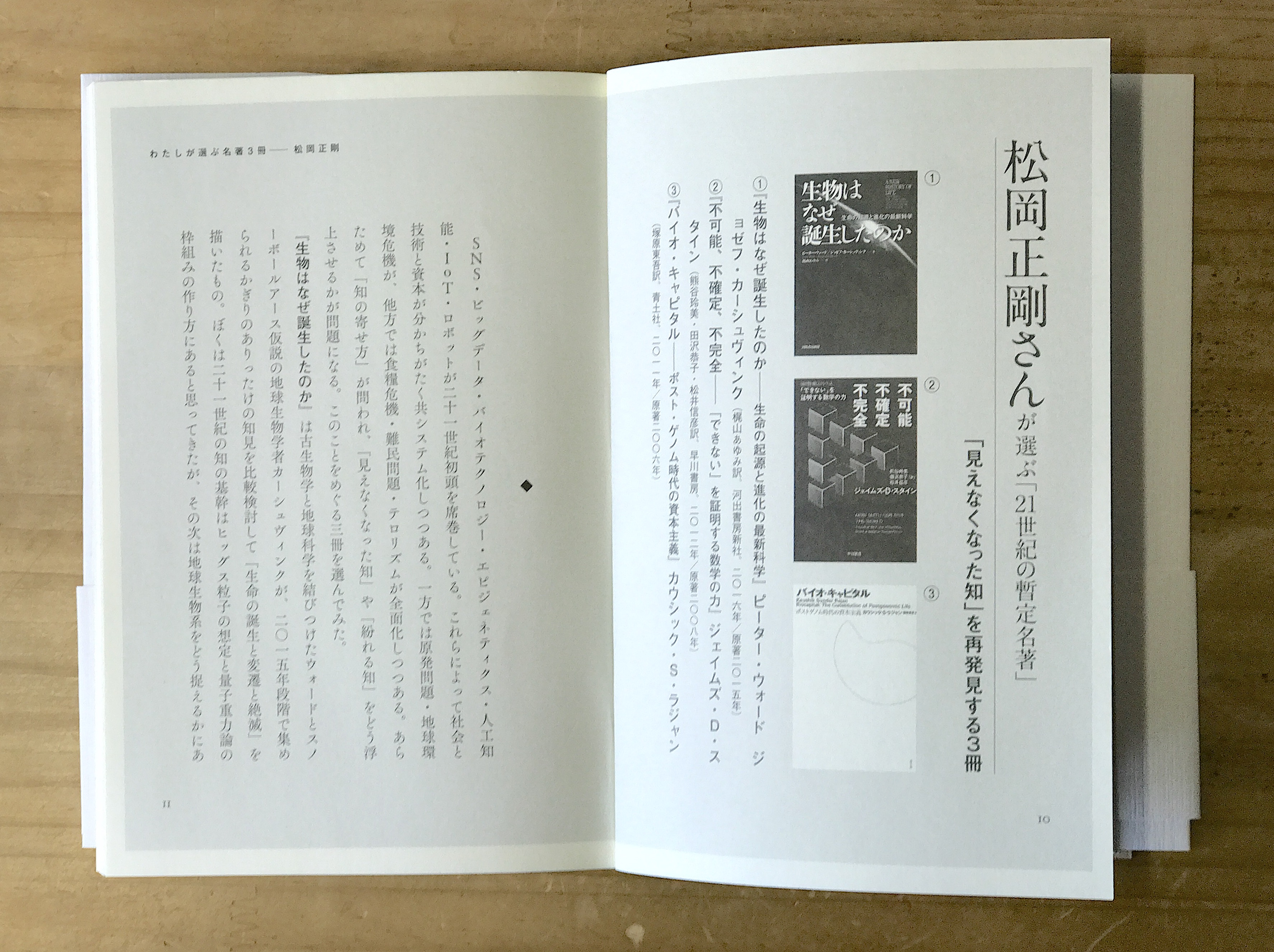

去年(2016)の「群像」1月号で「21世紀の暫定名著」という、少々おもしろい読書特集が組まれた。

編集部からの注文に応えて、内田樹が「100年後にも読まれていてほしい3冊」を、上野千鶴子が「後世の歴史家が事件として記憶する3冊」を、中島岳志が「ポスト近代を指し示す3冊」を、鴻巣友季子が「翻訳をめぐる最重要の3冊」を、

去年(2016)の「群像」1月号で「21世紀の暫定名著」という、少々おもしろい読書特集が組まれた。

編集部からの注文に応えて、内田樹が「100年後にも読まれていてほしい3冊」を、上野千鶴子が「後世の歴史家が事件として記憶する3冊」を、中島岳志が「ポスト近代を指し示す3冊」を、鴻巣友季子が「翻訳をめぐる最重要の3冊」を、荻上キチが「生きづらさを可視化して差別と闘うための3冊」というふうに、それぞれ3冊ずつを選び出すというもので、ぼくには「見えなくなった知を再発見する3冊」を選びなさいという注文がきた。縛りはひとつ、21世紀になってから刊行された本にしてください。

ほかに大澤真幸・池田清彦・斎藤環・松浦寿輔・富岡幸一郎・沼野恭子・野崎歓らが、一般書・文芸書などのジャンルを分けて、それぞれ10冊ずつを選んでいる。

暫定名著とはいえ他人に薦める名著3冊を絞るのはけっこう迷うものなのだが、ぼくは「見えなくなった知」を手掛かりにうんうん唸りながら(あまりに候補が多くなってきたので)、この3冊にした。ウォードとカーシュヴィンクの『生物はなぜ誕生したか』(河出書房新社)、ジェイムズ・スタインの『不可能、不確定、不完全』(早川書房)、カウシック・ラジャンの『バイオ・キャピタル』(青土社)だ。

スタインのものは「できない」を証明する数学の力についての本、『バイオ・キャピタル』はこれからの社会経済社会を動かすゲノム情報と資本との関係についてけっこうセンセーショナルに解読した本、ウォードらの本は地球と生命をめぐる見えない知をどのように組み立てるかという話題作である。

そこで今夜は、以上のような推薦をした手前、そのうちの1冊のウォードの本を案内しておこうと思う。なぜこの本が暫定名著なのか、そこを忖度していただきたい。

『21世紀の暫定名著』(講談社)

内田樹、佐藤優、上野千鶴子、小川洋子、荻上チキ、栗原康、茂木健一郎、堀江敏幸、中島岳志、白井聡、鴻巣友季子などの識者が選ぶ名著3冊を紹介している。

この本は2015年に原著が発表され、翌年早々に日本語になった。出版ニュースでウォードの新刊翻訳が出たなと知って、贔屓にしている仕出し屋から届いた料理のように、さっそく味見をした。愉しく読めた。

名うての二人が共著した。古生物学と地球科学のピーター・ウォードは、いまや世界を代表するアストロバイオロジストで、これまでも『恐竜はなぜ鳥に進化したのか』(文春文庫)、『マンモス絶滅の謎』(ニュートンプレス)、『オウムガイの謎』(河出書房新社)、『メトセラの軌跡』『地球生命は自滅するのか;ガイア仮説からメデア仮説へ』『生命と非生命のあいだ』(いずれも青土社)といったベストセラーを書いてきた。いずれも老舗割烹というのではないが、評判のレストランの味だ。

地球生物のジョゼフ・カーシュヴィンクのほうは「スノーボールアース仮説」の提唱者として夙に知られるが、地軸の影響の研究や動物がナビケーションに使用する磁性物質の研究などでも先駆している。ぼくはこちらの論文や本はまだ読んでいなかった。

こういう二人が書き上げた本書は通俗書でもなく、ラフな本でもない。けっこう本格的で、学術書ではないものの、著者はほとんど手を抜いていない。滞りがなく、詳らかなのだ。

すらすら読めるから渋滞しないのではなく、二人が交わす環境の激変と生物の存亡をめぐる描像が次から次にパノラミックにあらわれるようになっていて、文字の向こうから見えてくる知の捌きがとてもいい。専門的なことを書くから詳らかなのではなく、たえず地球生物の生存可能性を問うデータを比較して、そのたびに解釈の「捉え返し」をしているからだ。

ウォードが「まえがき」で、斯界の3人の先行者に並々ならぬ敬意を払っているのも、ほどよく気持ちよかった。リチャード・フォーティ(780夜)、ロバート・バーナー、ニック・レーン(1499夜)の3人だ。

フォーティの本は千夜千冊ではぼくの根っからの“不気味好み”で『三葉虫の謎』(早川書房)をとりあげたのだけれど、なんといっても『生命40億年全史』(草思社)が息を呑む通読感をもたらした。バーナーは酸素濃度研究に一線を画した「バーナー曲線」で知られるイエール大学の環境統計科学の研究者である。本書はバーナーの仮説をかなり借りている。

ニック・レーンは千夜千冊した『生命の跳躍』(みすず書房)のほかに、『ミトコンドリアが進化を決めた』(みすず書房)や『生と死の自然史;進化を統べる酸素』(東海大学出版会)などが雄弁だ。フランシス・クリック、フランソワ・ジャコブを読んできた者なら、ぜひともニック・レーンを読むべきだろう。

ウォードのように、学者がこうした先行学者や自分の専門領域を超えた学者たちに著書のなかで敬意を払うのは、外から見ていても気持ちがいい。風通しがいい。業績争いをしている科学者はなかなかそういうことをしない。仮にそう感じていても、もったいぶって同業者の限界を指摘したり、自分が影響を受けたことをダマテンして銘記しない。けれど、ぼくのように「本」と「本」とがつながって“本束”のようになっている者には、この銘記こそが貴重なのである。

二人の著者が書きたかったことは、次の基本的な前提にもとづく。以下のようなことだ。

(1)われわれは炭素を基本とした生物である。長い鎖の炭素分子が生命体の基本となるタンパク質をつくってきた。

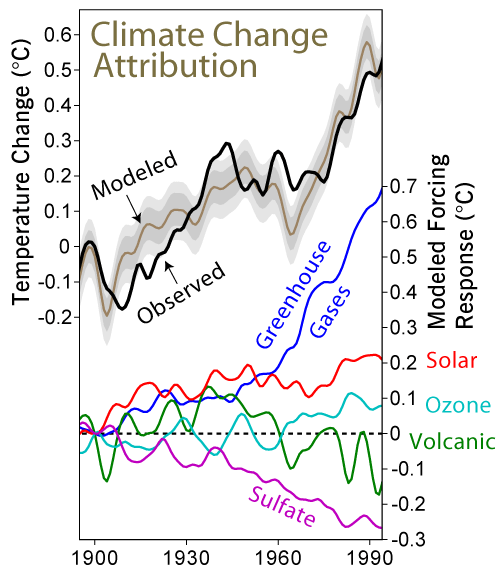

(2)生命の歴史に最も大きな影響を与えてきたのは何だったかといえば、酸素・二酸化炭素・硫化水素という3つの気体分子の増減構成だ。

(3)これらが地球環境の決定的な因子となって、生物群の発現と退場と、進化と絶滅とを演出してきた。

(4)とくに酸素濃度の増大と縮減は地球環境と生物の進化と分化の臨界性をつねにもたらした。

(5)生物史はこうした環境と生態系と生体機能のこみいった相互関係から語りなおされなければならない。

とくにややこしい前提ではないが、これらの前提が十分に知られているかというと、ほとんど「組み合わされた知」にはなっていなかった。本書はそこを明確な前提にした。もっともこれらのことを十全に主張するには、地球生物学的にはそこそこ大胆な仮説をいくつも含まなければならない。本書はそれもふんだんに盛り込んだ。

つまり本書は「見えない知」を「見える知」にしたという意味で、21世紀の暫定名著にふさわしいものになったのである。

地球に生命が誕生するうえで欠かせないことは何だったかというと、イの一番には、大気中の気体が十分に還元されて、生命の構成要素となるべき前駆的な物質が用意できたかどうかということである。これが最初の決め手になる。

気体が還元されることがどうして生命誕生の大前提条件になるかいうと、原理はかんたんだ。電子を失う反応が「酸化」で、電子を得る反応が「還元」なのだが、地球はそれを大きくやっているのである。

地球という途方もなくどでかいシステムは、その全体で酸化が強いときには電子を失うのと引き換えにエネルギーを得ていて、還元のときには電子を溜めてエネルギーをどこかに預けている。たとえば石炭や石油は地球生命史のなかで還元され、いずれ燃やされて酸化されることによってエネルギーが解放されることを待っている。

地球生命が誕生するにあたっては、それこそまことに多種多様な生化学反応が頻繁に惹起されてきたのだが、そのすべてにこのような還元と酸化にまつわる「電子の移動」がかかわってきた。そのかかわりのたびに電子化学勾配が動いてきた。

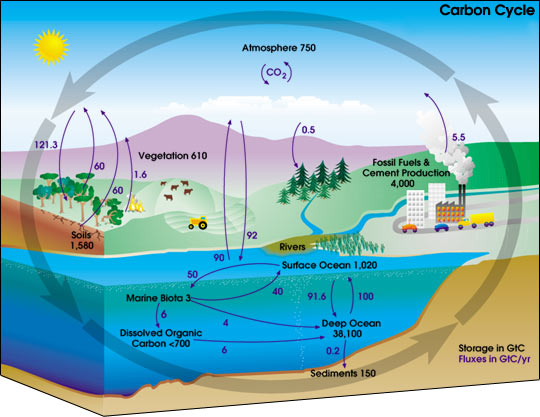

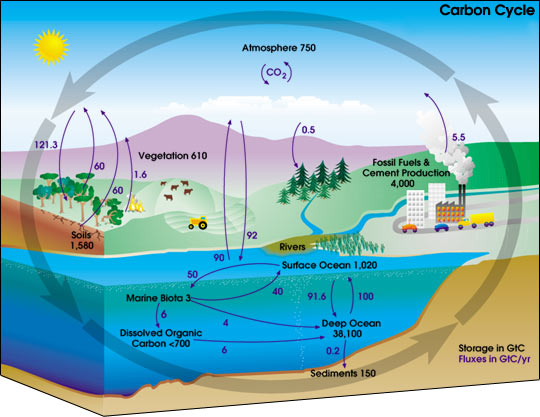

ふりかえって初期の地球は酸素が極端に少なくて、二酸化炭素がずっと多かった。この状態が長く続いた。そこで主として、炭素をどう移動させるかということが地球生命発生の準備的条件となっていった(炭素循環)。

ついで海中深いところで発生したシアノバクテリアが、酸素発生型の光合成を始めると、これがぶくぶく海中や海上にふえ、地球全体に酸素が多くなっていくようになった。光合成が地球に酸素を供給したわけだ(光合成活動)。その好酸素環境のもとで、何がおこったのか。植物組織が炭酸同化作用によって炭素の一部をたくわえるようになったのである(植物誕生)。植物が枯れれば炭素は土壌に移行し、炭素化合物となって土壌微生物たちを動かした(土壌発達)。

こうして植物を食用とした動物たちが呼吸を通して酸化をおこしていくと、呼気とともに大気にまじって、ふたたび炭素循環が、今度は生命入りの炭素循環がおこっていった(大小炭素循環の多重確立)。

炭素系としての生命体は、地球との相互関係を通して還元と酸化のしくみを成立させた。ここに「惑星サーモスタット」ともいうべきが生じた。

火山から放出される二酸化炭素がふえて、大気中の二酸化炭素とメタンの濃度が上昇すると、この2種類の分子は高層大気に達して、その多くが地表から逃げてくる熱エネルギーを地表に跳ね返すということもおこる。これがいわゆる「温室効果」だ。

温室効果は流体の蒸発を促すので大気中の水蒸気がふえ、その水蒸気も温室効果ガスの一部となって温暖化がすすむのである。

しかし他方、気温が上昇すると化学的風化作用が速くなって珪酸塩鉱物をふやし、大気から二酸化炭素をへらしていく作用がおこっていくので、二酸化炭素は岩石中の成分と結合しやすくなっていく。これによって温室効果が弱まって地球の全体温度が下がる。そうすると重炭酸イオンや二酸化珪素(シリカ)のイオンが少なくなっていく。火山から吐き出される二酸化炭素もへり、しだいに地球は寒冷化する。これで海洋のプランクトンやサンゴ礁が縮小するので、大気中の二酸化炭素の需要はそれほど多くなくともすむ。

かくて炭素循環サイクルが「惑星サーモスタット」として、何度もオン・オフを繰り返すようになったのである。

地球に短期的な炭素循環をつくっているメインエンジンは、植物がもたらす生命現象である。

二酸化炭素が光合成によって取り込まれ、炭素の一部が生きた植物組織として閉じ込められた。これらは還元された物質だから、あとでエネルギーとして解放できる。植物が枯れて葉が落ちれば、この炭素は土に移動してふたたび炭素化合物となって土壌の微生物の体内に入ったり、動植物の体の素材になっていく。この炭素化合物が生物たちの体内で酸化されれば、その生物たちはエネルギーを得られるわけである。

こうしたことがおこっていくと同時に、初期生物たちはさらに有効にエネルギーを使うために別の炭素分子も還元状態にしていった。こちらの炭素は動物の食物連鎖のはしごをのぼっていくあいだに、呼吸によって酸化され、気体状の二酸化炭素となって呼気とともに動物や微生物の体から出ていって、ふたたび新たなサイクルになっていく。まことに巧妙な仕組みだった。

そもそも地球規模ではいくつもの炭素循環がおこっている。本書が新たに強調したのは、岩石から海洋および大気に向けられている炭素循環である。数百万年単位でおこる巨きな規模でおこる。ロバート・バーナーがあきらかにしたのはこのことだった。その主人公は石灰岩に含まれている炭酸カルシウムだった。

炭酸カルシウムは地球にはありふれている。無脊椎動物の骨格はほとんどが炭酸カルシウムでできているし、微小な植物プランクトン(たとえば円石藻類)にも炭酸カルシウムが含まれ、その骨格が沈殿して蓄積すると白亜とよばれる堆積岩を形成する。

何がおこっていったのか。地球のブレートが沈み込みをおこすと、白亜堆積岩の一部はプレート運動のベルトコンベアにのって沈み込み帯にはこばれる。これで沈み込み帯は地殻にできた長い溝になる。その溝で海洋プレートが別のプレートの下に沈んでいく。その沈み込みが地表から何千メートルもの深さになると、高温高圧によって白亜質や珪質の骨格っぽい構造が珪酸塩のような新しい鉱物や二酸化炭素ガスに変わり、マグマとともに地表へ上昇する。

そうするとどうなるか。ガスをかなり多量に含んだマグマが地表を割って噴き出して、鉱物は溶岩として押し出され(火山も爆発して)、ガスが大気中に解き放たれていく。こういうことがおこっていったのだ。

これが炭素循環の最も巨きな基本的なプロセスなのである。地球生命はこの循環の中から誕生していった。

炭素循環

地球上の生物圏、岩石圏、水圏、大気圏の間で行われる炭素の交換という生化学的な循環である。

アーウィン・シュレディンガー(1043夜)の決定的な生命の定義は「生命は負のエントロピーを食べている」というものだった。この言い方はたしかにすごかった。その後のいっさいの生命定義を方向づけた。

しかし、このシュレディンガーの定義が含蓄していることで、最も重要なことは、それだけではない。生命は「生きている物質」でできているだろうが、「生きている物質は崩壊をへて平衡状態に至ることを免れているはずだ」という卓見に言い及んでいたことだったのである。

これを言い換えれば、生命とは地球環境からたえず秩序を吸い取ることで、多数の分子がみずからを秩序立てる状態にしているということになる。生命は宇宙の平衡状態を免れているぶん、動的な秩序を有機的なシステムにしてしまったのだ。

このことを生物がどのようにやっているかといえば、もちろん実に多くの仕組みを活性させることになったのだが、その活性の基本は「代謝」(metabolism)によっている。この言葉はギリシア語の「交換」に由来する。代謝とは生物の体内でおこる化学反応の“仕掛かり合計”なのである。

ただし代謝だけでは生命活動のすべては維持できない。さらにいろいろなことをする。このような生命の活動力を、ポール・デイヴィスの『生命の起源』(明石書店)はわかりやすく、次のような6つに象徴させた。

①生命は代謝する、②生命は複雑さと組織をもつ、③生命は複製する、④生命は発達する、⑤生命は進化する、⑥生命は自律性をもつ、だ。

まあ、説明するまでもないだろう。

さて、地球上で地球生命がかたちづくられるにあたって、最も中心になったのは何かというと、水だった。地球以外の天体に生命がいるかどうかは水の有無で決まっていく。この水はどうしても液体である必要がある。氷層ではダメだ。地球生命はリキッドな水に浸った分子によってつくられた。

生体をつくる分子はおびただしい種類になるが、驚くべきことは、すべての生体分子が炭素・水素・酸素・窒素を主成分として、炭素をベースとした有機化合物になっているということだ。しかも主な有機化合物といえば、たった4種類でいい。脂質・炭水化物・核酸・タンパク質、この4つだ。いずれも水に浸かって機能する。

いいかえれば4種類ですむ生命機構がつくりだされたわけである。

脂質(lipid)は一般には「脂肪」とよばれている。代謝燃料およびエネルギー貯蔵体として生命活動の本質にかかわっている。とりわけ生体膜(細胞膜)の成分として欠かせない。

炭水化物(carbonhydrates)は一般には「糖」(sugar)とよばれる。やはり代謝燃料、エネルギー貯蔵体として生命活動の本質にかかわるとともに、細胞を保護する構造体になる。糖は核酸の主成分にもなる。そんな糖を鎖状につながったものが多糖類で、グリコンド結合の二糖、3分子の三糖、4分子の四糖などがある。

核酸(nucleic acid)はすべての細胞内にあって、遺伝情報をたくわえる巨大分子である。ヌクレオチド(nucleotide)と糖とが結合してできている。そのヌクレオチドは塩基というサブユニットとリン酸および糖でできている。

ぼくがいちばん手こずってきたのはタンパク質(protein)だ。生命の編集文法はすべてタンパク質がその秘密を握っているのだが、ぼくの理解力ではなかなかその正体が掴めないままにきた。ぼくはタンパク質の「一途な多様性」をすらすら説明できる科学者たちには、ただひたすら平身低頭なのである。

ごくおおざっぱにいえば、タンパク質は生物の体内で4つの役割をもつ。役割というより、生命活動そのものを担うと言ったほうがいい。

①別の大型分子をつくること(他者を生成できる)、②他の分子を修理すること(相互の崩壊を救っている)、③物質をはこぶこと(物流・交流・交換のすべてに関与できる)、④エネルギーの供給を確保すること(地球環境の本質に応じて無から有を生み出している)、この4つだ。ようするに、なにもかもがタンパク質のおかげなのである。

これまた言うまでもないが、地球生命が利用しているタンパク質はどれもこれも20種類のアミノ酸(amino acid)の組み合わせでつくられる。

以上の材料をもとに、地球に生命が誕生したわけである。そのごく初期にはおそらく5つのプロセスが連続した。本書はこのことにも明確な解読してくれているが、まとめてしまうと次のようになる。

まずは、①アミノ酸やヌクレオチドのような小型の有機分子が生成し集積したのであろう。②なかでもリン酸塩が蓄積することが重要だった(リン酸塩はDNAやRNAの基本となった)。

続いて、③これらの小型物質がつながって、タンパク質や核酸のような大型分子を形成していった。④タンパク質と核酸が集まって小滴のようになると、それが周囲の状態とは異なる化学的性質を帯びた。こうしてついに、⑤生体膜と細胞が形成された。そして、⑥その細胞の中で複雑な分子を複製する能力が芽生えていって、ここに遺伝情報の複製や翻訳が始まった。

それにしても、これらそれぞれの化学物質自体は生きてはいないのに、それらが組み合わさるとなぜ生命が宿るということになっていったということは、いくら考えても瞠目させられる。また、いつまでも謎がのこる。初めに代謝システムが作動して、あとでそこに複製能力が獲得されたのだろうか。それともその逆なのか。このことはなかなか結論が得がたいことだった。

もしも前者のようになっているのなら、細胞のような「内と外」を分けた小さな閉じた場に原始的な代謝系があることになり、それがやがて複製能力を獲得してなんらかの情報伝達分子を細胞の中に組み入れたことになる。

一方、もしも後者のようになっているのなら、RNAのような複製能力を備えた分子が複製を助けるためにエネルギー系を利用できるようになって、そののちに細胞のようなもの(生体膜をもったしくみ)がその活動を内側化したということになる。

これは「代謝が先か、複製が先か」ということだ。すなわち「タンパク質が先か、核酸が先か」ということだ。けれどもこの問題は解釈がまことにこみいっていて、いまだに多くの議論が錯綜する。本書はそこにもみごとに分け入った。

タンパク質が先立ったという説は、いまでは「プロテインワールド仮説」というものになっている。

タンパク質が当初に活動して、そのあとにタンパク質に備わっていた情報が(情報を失わないための機構が)、RNAやDNAに伝えられたという説だ。この説を支持するのは、タンパク質が生命反応のあらゆる触媒を担っているということ、すなわち代謝系はタンパク質そのものの動向だという見方だ。

しかし「タンパク質が先か、核酸が先か」という決め手を、生命誕生の最初の光景から再現するのは、残念ながらほぼ不可能である。せいぜい化石生命を探し出すしかないのだが、なかなか決定打にめぐまれない。それでも手掛かりはある。

本書はその経緯も詳細につまびらかにしているのだが、現在、地球最古の「化石生命」はグリーンランドのイスアのリン灰石から発見されたことになっている。38億5000万年前のものだった。炭素の同位体がごく微量ずつ含まれていて、その比率がその後の生物の比率とかなり近かったので話題になったのだが、しかしそれをもって生命の起源とは証しえなかった。

次に古い化石生命は古生物学者ウィリアム・ショップが約35億年前の瑪瑙状の岩石から見つけたもので、フィラメントのような最初期生命体のかたちをしていた。それでもこれらだけから最初の生命体のふるまいを想像するのは不可能だった。

そこに新たな展望の可能性が見えてきた。1980年代の初めの潜水探査艇アルビンの発見にもとづいて、海洋学者ジョン・バロスは地球生命の起源は海底の熱水噴射孔にあったのではないかと仮説したところ、一挙にこの仮説を裏付ける推測が次々に提出されたのである。

熱水噴射孔は海底火山の活動によってできたもので、何千キロにわたる海溝に沿って岩に囲まれた孔があいていて、そこから無機物を豊富に含む高温の液体が噴出する。

そうした熱水噴射孔(ブラックスモーカーという徒名がついている)の付近には、生命進化の地にふさわしい化学物質が熱水とともに噴き出ていた。硫化水素・メタン・アンモニアなどだ。そんなところに誕生していた生命体は、のちの研究では大半が「古細菌」で、そのうちの好熱菌であることも見えてきた。摂氏100度ほどの高温を好んだ生命体だ。

ドイツのギュンター・ヴェヒタースホイザーはそれらを「パイオニア生命」と名付け、高熱高圧の「硫化鉄ワールド」が生命生誕のエデンであったろうと主張した。

噴射孔から熱水が吹き出すにつれ、しだいに鉄・硫黄・ニッケルなどを含む鉱物が堆積し、それらが炭素含有分子をとらえて化学反応を生じさせ、まずは炭素原子を解放して、ついでそれらを結合させ、もっと複雑な炭素連鎖の豊富な分子になっていったのではないかというのだ。とくに黄鉄鉱(パイライト)ができてくると、初期生命体の元素と化学反応をおこすためのエネルギーが揃い、必要かつ十分な条件が整ったという。

鉱物の表面で生命が誕生したのではないかという考え方は、ケアンズ=スミス(1621夜)が発表していたものだった。すでに千夜千冊したが、ぼくはかつてケアンズ=スミスの『遺伝的乗っ取り;生命の鉱物起源説』(紀伊国屋書店)を読んで、生命は粘土や珪酸塩鉱物の結晶の中か黄鉄鉱のような平べったい鉱物の表面に「マザープログラムが印字されるように付着した」という仮説に、大いに心を動かされたものだった。

ケアンズ=スミスはその後『生物の起源を解く七つの謎』(岩波書店)で、次の7つの謎を解くことが生命起源説の基本になるだろうとも書いた。

①生命の共通起源はどこかから飛来したのではなく、地球上で生まれた。②その地球生命は自然選択によって進化した。③共通祖先がもつ機能はまだ相互依存的な複雑さをもっていなかった。④複雑さは「遺伝的乗っ取り」によって生まれた。⑤したがって、共通祖先は現在の生物とは異なる材料でできていた。⑥すなわちもともとローテクの初期生命が進化して、その後の生化学的成分をつくれるようになったのではないか。⑦おそらくは二酸化炭素がそもそもの炭素源であったはずである。

一方、ニック・レーンはこう書いた。「全生物の共通祖先は独立した生活を営む一個の細胞ではなく、無機物のミクロな小部屋が迷路のように入り組んだ岩石だったにちがいない。そのまわりを囲んで鉄。硫黄、ニッケルなどの壁が触媒としてはたらいて、自然に生じたプロトン濃度勾配を利用してエネルギーを得たのであろう」と。

レーンの言うとおりだとすると、最初の生命は、タンパク質とDNAが生成されるまでは、多孔質の岩石として有機分子とエネルギーを生み出していたということになる。

ウィリアム・マーティンとマイケル・ラッセルが2002年と2007年に出した仮説は、もうすこし大胆なものだった。熱水噴射孔によって条件が揃っていたとするのなら、その近辺の硫化第一鉄の中に細胞ができていたはずだというのだ。

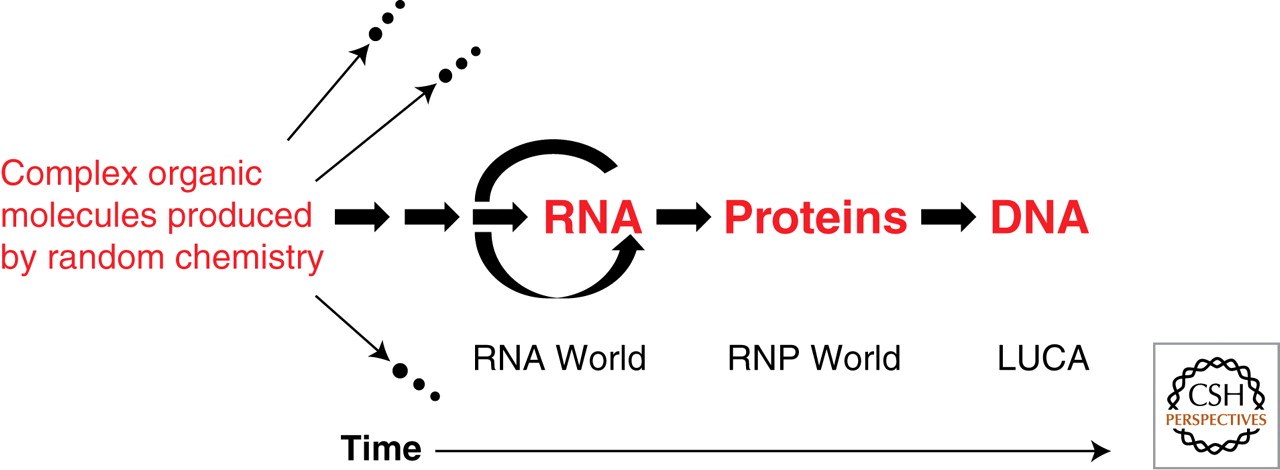

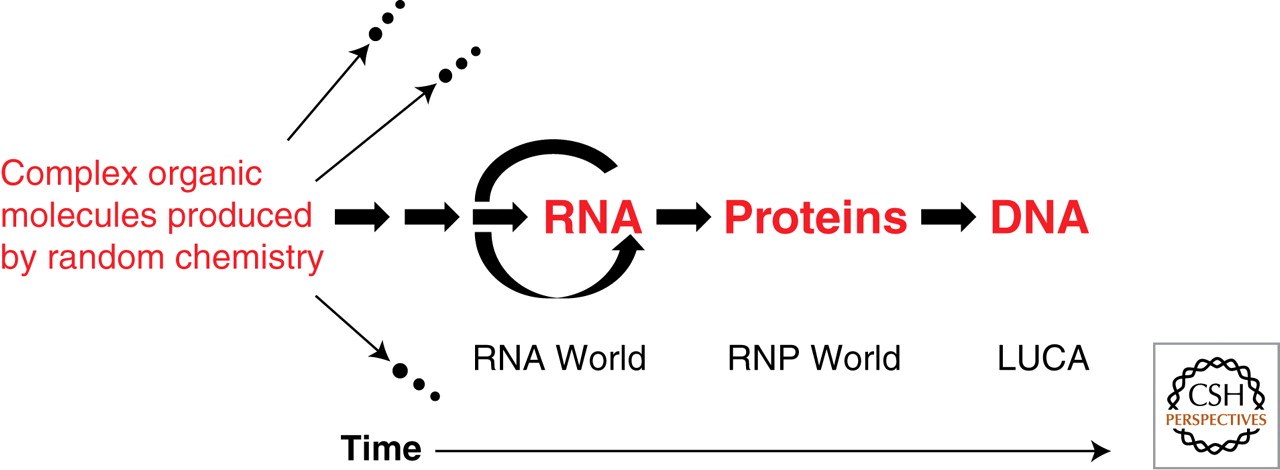

そうだとすると、有機分子はこの段階で「前生物学的な合成」を試みていたということになる。これは「RNAワールドが先行していた」という仮説を裏付けるものとなる。

この仮説は、ごく初期にRNAが一人二役をやっていたのではないかというもので、情報を保存して次世代に継承するDNAの役割と、化学反応を触媒するタンパク質の役割とを、初期のRNAが担っていたというふうに見る。ということは、初期の生命体はRNAが基礎になっていて、それがいつしかDNAにとって代わられたということになる。RNAを鋳型にしてDNAが生まれたのだが、そのうち主人公の座をDNAが担ったのである。

こういう仮説が有力になってきたのは、1981年にトーマス・チェックが触媒作用をもつRNAであるリボザイムを発見したことが大きかった。

しかし、RNAワールドがどのように先行していたかをうまく説明するのは、なかなか難しかった。RNAは複雑で大型の分子なので壊れやすく、水かぶつかればそれだけで核酸のポリマーの結合が断たれてしまうからである。

カール・ウーズはその「水の問題」を説明するため、別のシナリオを考えた。地球が現在のような層的な構造(核・マントル・地殻)になる以前に、すでに前駆的な生命が生まれていたというものだ。

金属としての鉄が地表に大量にあって、それが水蒸気や少量の液体状の水と作用しあっていくと、当時の地球は二酸化炭素と水素が充満する大気に包まれたはずだ。このとき水素がものを言ったのではないかというのだ。

惑星が小さめのものであれば(地球・火星・金星など)、軽量な水素はすぐに宇宙空間に逃げていくのだが、当時の地球が巨大ガス惑星状態になっていたとすれば、別のシナリオが進行したにちがいない。

たとえば、地球は塵粒子の靄や水蒸気に包まれていたはずだから、そこに大小さまざまな隕石などの衝撃を受けているうちに、水蒸気が大気の上層に雲をつくり、その小滴を巧みに細胞の原型にしていくチャンスがあったのではないか。このとき水素が周囲にあふれていたので、最初の原始生物候補が炭素源として二酸化炭素を利用したうえで、メタンを生成したのではないか。このブロセスのどこかでメタン生成回路を活用する細胞が登場したのではないかというのである。

多くの微生物がメタン菌の状態をとっていることから見て、このウーズ仮説もいっとき説得力をもった。

RNAワールド仮説

RNA ワールドとは原始地球上に存在したと仮定される、RNA からなる自己複製系のことであり、これがかつて存在し、現生生物へと進化したという仮説を RNA ワールド仮説と呼ぶ。

Figure taken from Cech (2012)

困難だとみなされてきたRNAの先行形成について、最も新しい仮説を提出したのは本書の共著者であるカーシュヴィンクとスティーブ・ベナーだった。

RNA形成にはいくつものステップごとに異なる化学作用がおこったと考えられている。なかで、水との衝突の回避をどうしたかということと、リボースをどうやって生成したかという説明がけっこう難しかった。

リボースはRNAの炭水化物性としての糖成分を担う。リボースの生成がうまくいかないと、RNAはつくれない。それには炭水化物がどうつくれたかではなく、炭水化物を無秩序につくられすぎることを回避する仕組みがなければならない。無秩序な生成が続くとべとべとのコールタールのようになってしまうからだ。

ベナーとカーシュヴィンクは、RNAがコールタールになってしまわない仕組みがカルシウムイオンと硼酸塩イオンの反応によることを発見した。二つのイオンの結合でできるコールマナイトやウレキサイトなどの鉱物性物質は酸化モリブデンなどを触媒にすると、著しい生理活性化の作用を発揮するのである。

そこで二人が、このような作用がおこりやすい地球環境がどんなものでありうるかを調べたところ、37億年前の地球でこの条件を満たすのは、唯一、砂漠のようなところしかないだろうということになった。硼酸鉱物からリボースをつくるにはここしかないことがわかったのだ。

こうして37億年前以前の地球の砂漠条件が検討され、一連の衝突クレーターのようなところがあったならば、そこにRNAのためのリボース生成がおこっただろうという仮説ができあがっていった。

しかしさらに検討してみると、37億年前以前や42億年以前には、そんな衝突クレーターがあるとは想定できないだろうことが見えてきた。それなら、いつどのようにしてRNAっぽいものは、どこでできたのか。

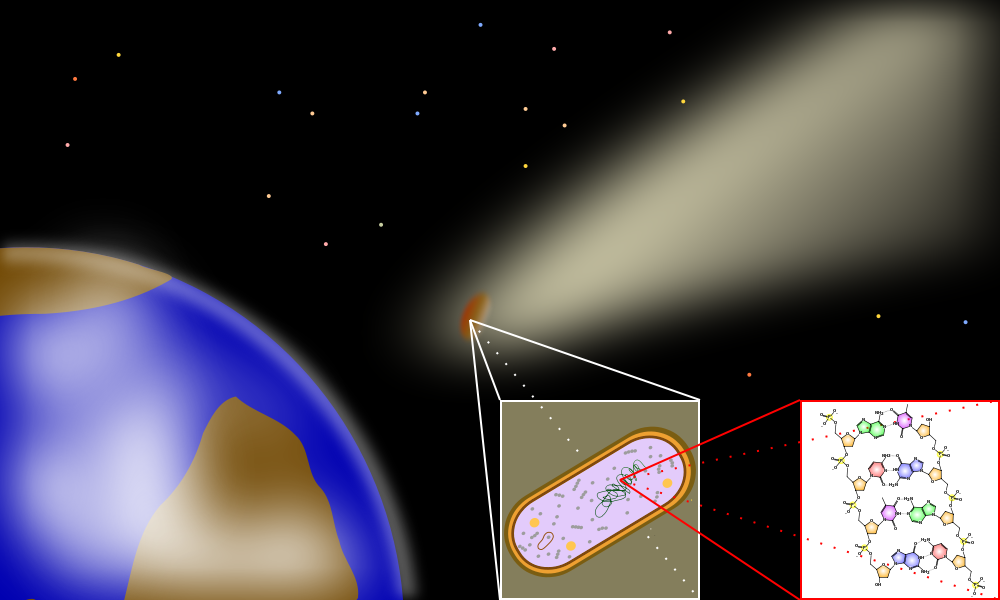

ウォードとカーシュヴィンクはほぼ同時に、「それは火星などの惑星空間からやってき条件だったのではないか」と閃いた。

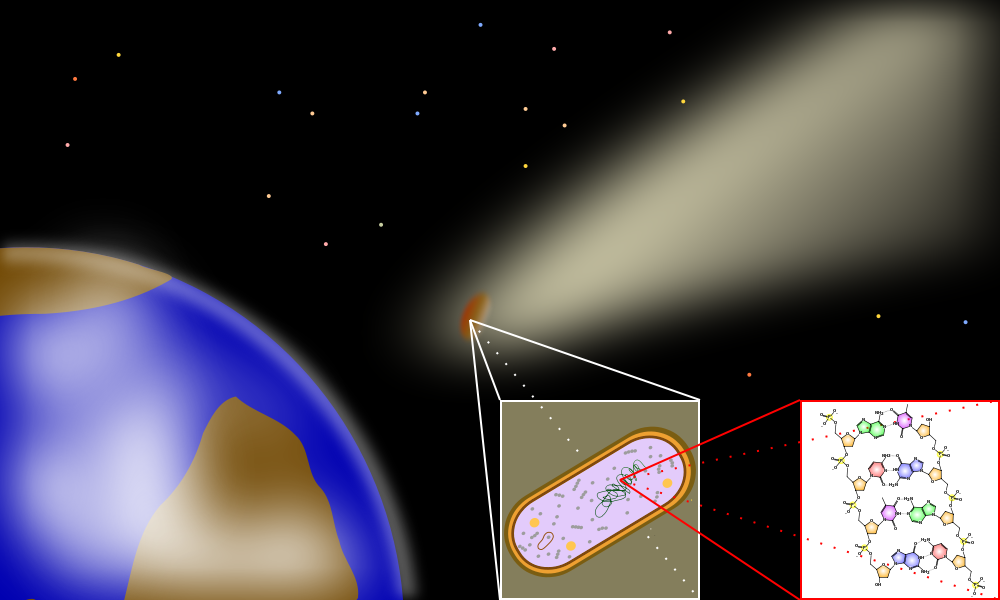

ぼくはここまで読んできて、なんだ、本書にしてやっぱり「パンスペルミア仮説」なのかよと思ったものだ。この仮説は何度も登場しては葬りさられてきたものなのだ。

ながらく生命の起源の種子ともいうべき「種」(スペルミア)が、宇宙を飛来する隕石とともに地球にやってきたのではないかという説が唱えられてきた。汎スペルミア説(panspermea)という。

とくに決定的だったのは、スウェーデンのスヴアンテ・アレニウスが1908年の『世界のなりたち』で、起源生命は隕石に付着せずとも、恒星からの光の圧力(放射圧・光圧)で宇宙空間を移動できる可能性があるとして、光パンスペルミアの可能性を唱えたことだった。

フレッド・ホイルも「生命の種子は彗星に乗ってやってきた」という説を唱えた。ぼくはいっときホイルの定常宇宙論をおもしろがっていたので、この彗星母体説にはわくわくしたものだ。

その後、フランシス・クリックとレスリー・オーゲルが地球誕生以前の知的生命体を想定して、これが地球に種蒔きをしたという「意図的パンスペルミア」説を出した。

トンデモ仮説のようでにわかに信じがたいのだが、クリックは二つの証拠をあげた。ひとつには、現在の地球生物にはモリブデンが必須微量元素になっているが、地球の組成はクロムとニッケルが多い。これはモリブデンが豊かな星で生命が誕生したことを暗示するというもの、もうひとつは地球生物の遺伝暗号が驚くほどに共通した仕組みになっているのは、「たったひとつの種」が撒かれたからだというものだ。

パンスペルミア説の難点は、宇宙空間を移動するあいだに生命種子が摩滅するか損傷するだろうというところにあった。飛来中に宇宙線で壊されてしまうだろうというのだ。

この危惧は払拭された。1980年代になって生命種子の芽胞が岩石のようなものの中に入っているかぎり、宇宙線から守られる可能性があることが実証されたのだ。

これで「リソ(岩石)パンスペルミア」説が浮上した。2015年にはロシアのチームが隕石に守られた微生物が惑星間突入プロセスを生き残り、のみならず成長すら開始できるという実験を公表した。これはサーモアネロバクター・シデロフィラスという耐熱性極限環境生物で、ロシアのカリムスキー火山の付近で発見された。

日本でも東京薬科大学の山岸明彦をリーダーとした「たんぽぽ計画」が、国際宇宙ステーションのきぼう実験棟の船外に設置したエアロゲル(超低密度シリカゲル)で、宇宙空間に漂う微小物を捕集して、そこに有機化合物があるかを追っかけている。

こうしたなか、本書の二人は火星に着目したわけである。

すでに40億年前から今日にいたるまで、約10億トンをこえる飛来物が火星から地球に飛来していたことはわかつていた。

火星の直径は地球の半分で、質量も10分の1くらいなので重力も小さく、そのため隕石や気体分子が重力場から逃げやすい。小型の小惑星が火星に衝突したばあい、その飛沫は惑星空間に投げ出される可能性はきわめて高い。一方、地球は重力場が強いので、長期にわたって水圏や大気圏を保持することができるので、火星からの飛来物を受容する効率がいい。だとすれば、この飛来物にどんな可能性が秘められていてもおかしくない。

問題は、そもそも火星環境に「生命のスペルミア」が誕生する可能性があったかどうかだが、これはまだなんらの実証がされていないものの、最近になってRNAのヌクレオチドは凍結されることによって、氷の結晶に沿って多くの結合をおこすことがわかってきた。ひょっとすると、生命スペルミアには氷が必要だったのである。

初期の地球には氷はない。一方、火星は長らく氷結をおこしていた。そうだとすれば、冷えた火星でスペルミアが用意され、それが小惑星の衝突などで微小な飛来物となり、それが地球に到着したかもしれなかったのである。

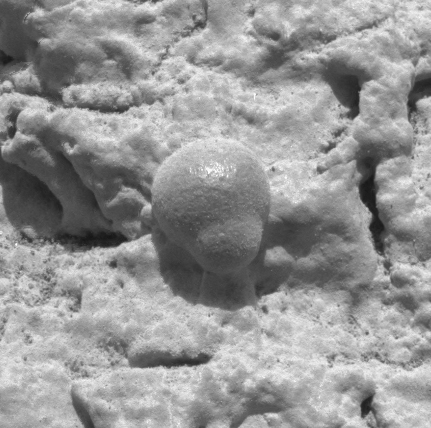

火星の岩石の顕微鏡写真

火星探査機オポチュニティによって撮影された火星の岩石の顕微鏡写真。過去に水の作用によって作られたと考えられている。

21世紀になってジャック・ショスタクらの研究によって、最古の情報伝達分子はRNAだったろうという可能性が強まってきた。RNAワールド仮説の復活だ。

研究のポイントは、溶液中のヌクレオチドを結合させてRNA鎖をつくるプロセスで、ヌクレオチドが30個ほどつながると、RNAが複製を始め、まったく新たな性質を帯びて触媒機能を発揮することがわかったことにあった(ショスタクは2007年にノーベル生理学賞)。

地球上でヌクレオチドが30個以上のRNA鎖になるには、土台になる粘土のようなものが必要である。

調べてみると、モンモリロナイトという粘土鉱物が土台にふさわしいことが見えてきた。液体中を漂っていた単体のヌクレオチドがモンモリロナイトにぶつかると、ヌクレオチドは粘土とゆるやかに結合してその場にフィックスされ、やがて30個近い鎖を形成したというのだ。

このとき、もしも長いRNA鎖が何本も集まったものができて、それが脂質に富んだ液泡のようなものに取り込まれるということがおこったとしたら、それこそは原始細胞の誕生だったかもしれなかったのだ。この仮説はけっこう有力な展望をもちそうだった。

生命が活動するための二つの機能とは、(A)細胞が自己複製できるようになる機能をもつことと、(B)生命活動に必要な情報伝達機能と触媒機能を兼ね備えた分子が登場すること、にある。とくに触媒が始まれば、その作用によって環境に変化が生じて、それまでおこらなかったこと、すなわち自分で部品をつくりだすということがおこる。

おそらくこれらをRNAが担ったのだ。RNAをつくる部品が細胞内に次々に持ち込まれれば、RNAの触媒作用によってさらにRNAをつくることができる。従来は細胞誕生のシナリオと情報伝達分子誕生のシナリオは別々のプロセスで追求されてきたのだが、そうではなかったのだ。これらはRNAにおいて一緒におこったとおぼしい。

本書はこう書いている。「これまで、裸のRNA分子がヌクレオチドのスープの中を漂って、自身で複製を繰り返したと考えられてきた。どうやら、そうではないようだ。RNAと細胞はつながったユニットとして誕生してきたようなのだ。脂質でできた二重の生体膜の中に小さなRNAヌクレオチドが入って、脂質とヌクレオチドをさらに取り込んで成長したのであろう」。

劇的な生命進化がおこっていったのは、まさにこの瞬間だったのである。

この瞬間に生まれたものは、RNAとタンパク質の生物、RNAとDNAの生物、DNAとRNAとタンパク質の生物、RNAウィルス、脂質の原始細胞、タンパク質の原始細胞など、いろいろのものだったはずである。オプションは多かったはずだ。しかしながら、そこに選択がおこり、ダーウィン境界ができて、生命は、われわれが知るあの進化のドラマを演じていくことになったのだ。

本書はこのあと、大進化のドラマを詳細に展開していく。酸素が地球を覆い、スノーボールアースが誕生して生命群が驚き、20億年前からは10億年ほどをかけてミトコンドリアを取り込んだのだ。

この流れのなか、酸素濃度がつねに重大なパラメーターになっていたことを本書は強調する。ストラトマイトが出現し、黒くて螺旋状の紐のようなグリバニアや、古生代カンブリア紀を代表する黒丸放射生物としか呼べないようなアクリタークが、それぞれ形態変化をおこっていったのだが、それらがだんだん複雑になっていったのは、何度かのスノーボール現象のせいだった。

こうして6億3500万年前あたりで、最後の氷結がおわると、エディアカラ紀が始まって、かの渦巻く鞭毛藻類たちが活動していった。

ここから先、どのようにカンブリア爆発がおこって生物の圧倒的多様性が撒き散らされ、それでオルドビス紀やデボン紀の動物多様性が生じたにもかかわらず、3億5000万年前の節足動物の登場をもって、地球は酸素欠乏と硫化水素の増大をおこして、ついには三畳紀の爆発と恐竜の繁栄がなぜおこったか云々といったことは、もはや今夜は省略させてもらうことにする。

ともかくも、本書は21世紀の「見えない知」の再発見をどうしたら把握できるかということを示した暫定名著だった。人工知能で「既知」に挑む前に、このような一冊から「未知」を思い描いておくべきだ。

NASAが作成したスノーボールに至る過程映像

⊕『生物はなぜ誕生したのか』⊕

∈ 著者:ピーター・ウォード&ジョゼフ・カーシュヴィンク

∈ 訳者:梶山あゆみ

∈ 編集:九法崇

∈ 装幀:岩瀬聡

∈ 発行者:小野寺優

∈ 発行所:株式会社河出書房新社

∈ 印刷:株式会社亨有堂印刷所

∈ 製本所:小泉製本株式会社

⊂ 2016年1月30日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第1章 時を読む

∈ 第2章 地球の誕生──四六億年前〜四五億年前

∈ 第3章 生と死、そしてその中間に位置するもの

∈ 第4章 生命はどこでどのように生まれたのか

∈ 第5章 酸素の登場

∈ 第6章 動物出現までの退屈な10億年

∈ 第7章 凍りついた地球と動物の進化

∈ 第8章 カンブリア爆発と真の極移動

∈ 第9章 オルドビス紀とデボン紀における動物の発展

∈ 第10章 生物の陸上進出

∈ 第11章 節足動物の時代

∈ 第12章 大絶滅──酸素欠乏と硫化水素

∈ 第13章 三畳紀爆発

∈ 第14章 低酸素世界における恐竜の覇権

∈ 第15章 温室化した海

∈ 第16章 恐竜の死

∈ 第17章 ようやく訪れた第三の哺乳類時代

∈ 第18章 鳥類の時代

∈ 第19章 人類と10度目の絶滅

∈ 第20章 地球生命の把握可能な未来

∈∈ 訳者あとがき/原 註

⊗ 執筆者略歴 ⊕

ピーター・ウォード(Peter Ward)

シアトルのワシントン大学生物学教授にして、地球科学および宇宙科学の教授。数多くのドキュメンタリー番組に出演。2009年には自身が制作した8時間のテレビシリーズ『アニマル・ハルマゲドン』が放映された。邦訳に『恐竜はなぜ鳥に進化したのか?』(青土社)、『生命と非生命のあいだ』(青土社)『生きた化石と大量絶滅』(青土社)、『マンモス絶滅の謎』(ニュートンプレス)、『オウムガイの謎』(河出書房新社)がある。

ジョゼフ・カーシュヴィンク(Joseph Kirschvink)

プリンストン大学で博士号を取得。カルフォルニア工科大学における地球生物学のニコ・アンド・マリリン・ヴァン・ウィンゲン記念教授。「スノーボール・アース」(全球凍結)を発見したことで知られる。また、動物がナビゲーションに使用する微小な磁性物質を発見し、生物の進化を促した地球の自転軸の大規模な移動についても指摘した。