肺の話

岩波新書 1998

編集:森光実 協力:星澄子

吾肺はボロである。名前はまだもらっていない。おそらく肺気腫かCOPDである。それとはべつに、昨年11月7日に肺癌が見つかった。

12月の討ち入りの日に築地のがんセンターで肺癌の手術をして、約4週間が過ぎた。癌は右肺上葉部の原発癌。腺癌の第1ステージで、部位転移もリンパ転移もなかったので、ご覧の通りにありがたくも平然とこんなことを書いていられるのだが、深川剛生先生(かつての胃癌執刀医)から「松岡さん、肺癌ですね」と突然に言われ、一カ月ほどの断煙のうえ手術をしてみると、さすがにいろいろの感想が出入りする。

まずは「助かった」というのが正直な気持ちだ。深川先生が定期検診のCT画像にあやしい影を発見していなかったら、ぼくの人生砂時計はいまごろどこに転がってしまっていたか、わからない。ラッキーだった。

とはいえ「助かった」のはどこまで助かったのかといえば、それはなんともわからない。二河白道はどこまで此岸を洗っているか、わからないものだ。当面の肺癌を切り抜けただけなのかもしれない。

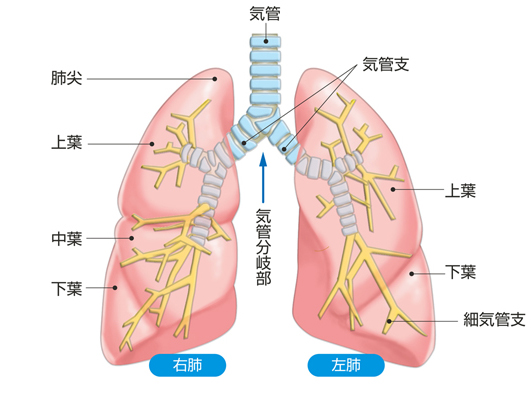

手術のほうは右腋の背側に6センチほどの切り身を入れて、ここから原発癌もろとも右肺の3分の1をごぼっと取った。

これで3時間半ほどの手術は終了したのだが、全身麻酔が切れて一息入れているとき、ぼくが大きな痰をゴボゴボと吐き出そうとしたら、肺胞がまらまらと破れていったらしい。これはまずいというので、いったん綴じた腋をまた開いて、破れ目を繕う手術が継続した。これが4時間近くかかったようだ。

肺葉の3分の1を取り除いているときの手術の衝撃が、のこりの中葉・下葉を揺さぶっていたらしく、そこにぼくの強い咳き込みが加わって破れ目が出たものだったと説明を受けた。

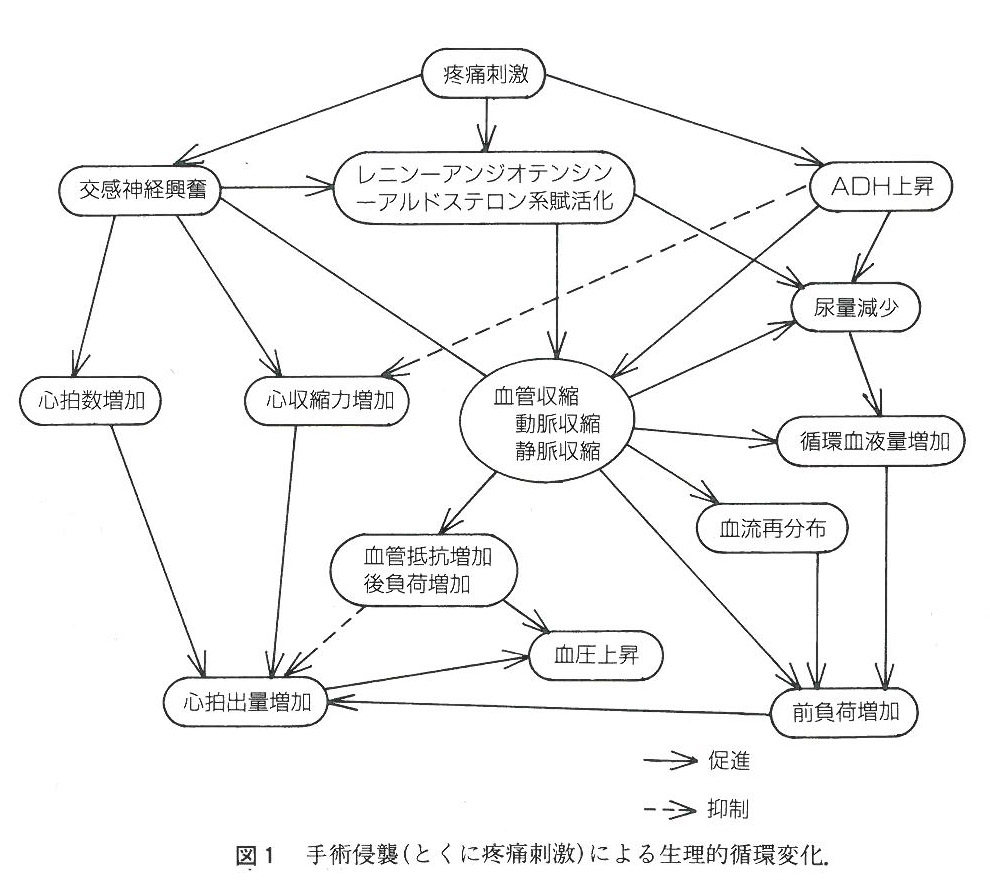

侵襲的手術というのは、やっぱりなかなかのものである。外科手術はそもそもの生体がもっている恒常性を人為的に乱す。これが侵襲(invasion)だ。

生体は侵襲を受ければ予期しない細胞死(ネクローシス)をおこす。ネクローシスした細胞は死に際に警告物質を周囲におよぼす。警告物質によって白血球が誘引されると、さらに強力な警告物質(サイトカイン)が発動し、それによって免疫反応が連鎖的におこる。生体は組織が汚染されたとみなして組織ごと破壊する。これが驚くべき免疫システムの役割だ。

他方、免疫系の組織破壊に対しては、臓器の崩壊を防ぐための線維芽細胞が穴埋めをする。線維は細胞を圧迫し、臓器を硬化させ、正常な機能を損なう。

かくして、心臓であれば急性なら心破裂がおこり、慢性なら心筋症になる。肝臓であれば急性なら劇症肝炎が、慢性なら肝硬変になる。肺であれば急性なら急性肺障害が、慢性なら間質性肺炎になる。皮膚ならば傷痕(ケロイド)がのこる。ぼくの胃癌手術のあとはお腹の真ン中に23センチにわたる一文字のケロイドがのこった。

こうしたことは患者からは窺い知れるものではない。患者はストレッチャーから病室のベッドに運ばれ、体中から7本前後のカテーテルやドレインが異様に出ているのにやっと気が付くだけなのだ。なにもかもは麻酔によって意識がなくなり、心臓すら人為的に作動されていた時間のなかでおこることだった。

それにしても、肺をいじることがこれほどに痛いとは思わなかった。傷口の周囲の肋間神経を含めた神経系がみしみし軋む。執刀してもらった呼吸器科の渡辺俊一先生の説明では、この痛みは神経の傷だから一カ月をすぎればかなり楽になるという。ぜひともそう願いたい。

しかしそれより気になるのは、そもそも長年のヘビーな喫煙によって肺そのものがかなりボロホロで、黒焦げ状態であるのが判明してしまったことだ。この状態ではとうてい「助かった」とは言えない。肺気腫ぶすぶす状態なのだ。黒焦げのカラー写真を見るとぞっとする。

すべてはタバコのせいらしい。所かまわず1日60本以上をほぼ40年間にわたって吸っていたのだから、まあ何がおこっても文句はない自業自得だが、やはりがっかりさせられた。が、しばらくはこのボロボロの肺とこのガタガグの体たらくを抱えていくしかない。

吾肺はボロである――なのである。

今度の経過を体験して、いったい「肺」(lung)とは何なのだろうかとつくづく思った。いま、ぼくはあと数日で73歳を迎えるところだが、この73年輪の体のなかで最も壊れているのは、きっと肺なのである。

いや、実感はない。肺は人体のなかで最大の臓器であるくせにとてもナイーブで、手術を施されて初めてわかったけれど、この臓器はアリバイを訴えない臓器なのだ。

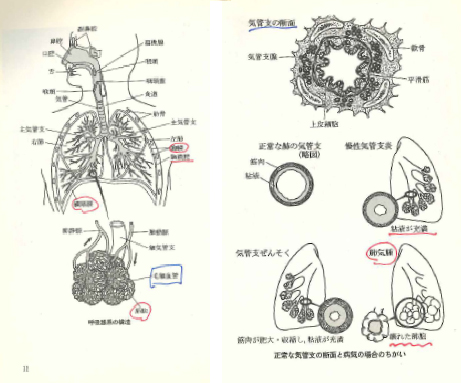

肺胞は3~4億個に及ぶ。これらがシャボン玉のようにふわふわと集合して、気道と血管がこれを連絡維持し、それが気管支と稠密な毛細血管に支えられている。フラクタル化した吊籠だ。肺胞の器量はあまりにも小さくて、直径が0・1ミリか0・2ミリしかない。平滑筋をもっていないので自分では膨らみも凹みもしないのだ。もっぱらぼくの呼吸による気圧変化に頼って、横隔膜やら肋間筋やら腹筋やらが動いて、ガス濃度で伸縮をくりかえすわけなのである。

これってなんら自活も自己主張もしていないということだ。サイレントなのではない。外からの空気とともにまるで他働的に賦活する(コラボレートする)。

肺を実感するのは不可能のようだが、何かが変換されて「肺っぽさ」が伝わってくる。たとえば喋り言葉だ。

退院後、うまく呼吸できないのに驚いた。息切れが激しく、ハアハア・ゼイゼイする。そうすると何かの情報チャンクが狂って、シンコペーションがどうにも整わない。だから喋ろうとするとフレーズが短く切れて、センテンスがばらばらになる。

音声言語というものは、呼気(吐息)とともに発せられるわけだが、それは然るべき吸気があってのことであって、短く吸うしかない吸気では言葉も短めに切れていく。

「そうか、われわれは肺で喋っていたのか」と思わされた。ぼくは「肺語」と向き合っているのだとも思ったのである。この「肺語」という造語は、けっこう気にいっている。

肺門から肺の内部に入った気管支はどんどん枝分かれして細くなり、最終的には肺胞となる。肺胞の周りには毛細血管が網の目のように取り巻いており、呼吸によって取り入れた肺胞内の空気から、酸素を血液中に取り入れ、血液中の二酸化炭素は肺胞内に押し出す。

くどいようだが、痛みはずうっと継続している。両乳の奥が間断なくミリミリしていて、そのうえで手術をした右腋腹の周辺が、時に応じてズキズキとする。「3週間くらい、かなり痛いかもしれません。遠慮なく痛み止めをのんでください。そのうえで必ず一日2回は20分ほど歩いてください」と言われ、2か月ぶんの鎮痛剤3種と消化剤1種をもらっているのだが、これは朝昼晩の食後と就寝前にのむもので、そこまでしなくとも大丈夫かなという体調のときに少しへらしてみると、翌日はてきめんに痛いのだ。

この状態はどう見ても生きものとして「半分以下」を感じざるをえない。「半体」だ。とくに呼吸中枢(脳にある)に何がおこっているかがさっぱり見当がつかないのが、自分が何かから遠のかされているという気分になる。

こんな日々が1カ月ほど続いているのだけれど、ところで、これまでぼくは手術が必要になるような病気になって医者にかかるとき、自分の疾患についての本を読まないようにしてきた。ネットでもほとんど調べない。

ぼくがこれまで罹ったヤバイ病気と手術は、脳圧昂進(世田谷井福病院)、胆石を伴う胆嚢炎と胆嚢摘出手術(都立広尾病院)、胃癌(1・5ステージ)と5分の4摘出手術(国立がんセンター)、そして今度の右肺原発性肺癌(国立がんセンター)である。脳圧昂進以外は手術まで多少の時間があったのだが、いずれのときも事前学習をしなかった。

そのようにしてきたのは、これから自分の体の変異を託す医療現場を信頼するためと、一知半解の判断を避けるためだった。それでよかったと思っている。けれどもそこそこ手術後の経過がよくなってくると、いったい自分におこった緊急事態は何だったのか、あらためて詳細を知ってみたくなる。

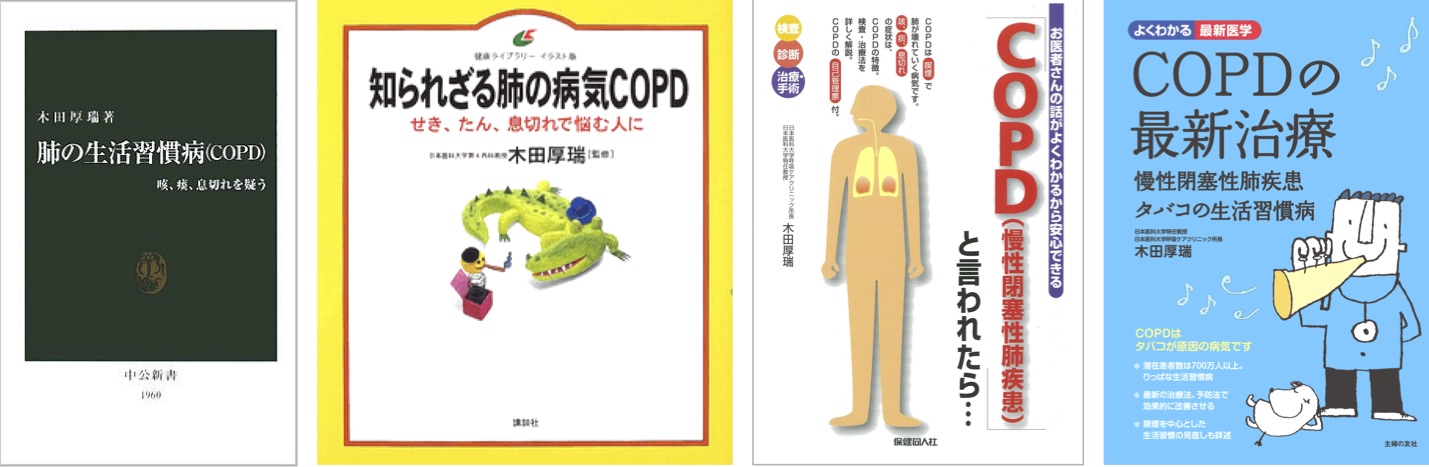

それで正月明けの1週間、どんな本があるのか少し当たってみた。肺癌や肺炎の本は一般向けにもかなりある。肺と呼吸器の生理学の本はもちろん揃っているが、これは専門書ばかりだからお手上げだ。では手頃な本にどんなものがあるのかというと、これがなんとまったくない。ほとんど中途半端なものばかりなのだ。ただ1冊、木田厚瑞の『肺の話』(岩波新書)があるだけだった。さっそく読んだ。千夜千冊することにした。

2003年に専門性の高い呼吸器診療を行う目的で日本医科大学呼吸ケアクリニックを開院。現在までに国内だけでなく国外からの受診者をふくめ約4,000人の治療を実施。COPDの第一人者としてその陣頭指揮にあたっている。

たいへん真摯で正統な本だった。肺の生い立ちから肺が傷を負っていくまで、肺の構造とその機能、肺の病気の数々とその治療と対策、肺が負ったリスクが心臓疾患などの他の臓器に与える影響など、ほぼまんべなく解説されている。

くらべるのは申し訳ないが、同じ新書の生島壮一郎『肺が危ない!』(集英社新書)がかなり杜撰だったので、凛然とした1冊にさえ思われた。

なかで強調されているのはCOPDとタバコの害のことである。悔しいけれども、大いに納得させられた。その後、著者の木田さんの本が他にもそうとう刊行されているのを知った。『肺の生活習慣病(COPD)』(中公新書)、『知られざる肺の病気COPD』(講談社)、「COPDと言われたら』(保健同人社)、『COPDの最新治療』『COPD』(主婦の友社)などである。すべて入手してざっと目を通したが、冒頭と掉尾が高見順の『死の淵より』で飾られている中公新書は、厚くも深くもなっていて、読ませた。また、『肺の話』から20年近くたったこれらの新たな本では、データも新たな知見も書き変えられ、木田さんの主張もいっそう確信と啓蒙に満ちていた。

木田さんはCOPDの専門家なのであろう。東京都老人医療センターの呼吸器科を長く務めたのちに、いまは日本医科大学にと務められているようだ。

最近、慢性の肺気腫(pumonary emphysema)が広範囲に継続している状態のことをCOPDと言うようになった。“Chronic Obstrubtive Pulmonary Disease”の略で、日本語では「慢性閉塞性肺疾患」という。

日本呼吸器学会のガイドラインによる定義では、COPDとは次のようなものをいう。「タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の炎症性疾患である。呼吸機能検査で正常に復することのない気流閉塞を示す。気流閉塞は抹消気道病変と気腫性病変がさまざまな割合で複合的に作用することにより起こり、進行性である。臨床的には徐々に生じる体動時の呼吸困難や慢性の咳、痰を特徴とする。肺市街の併存症によって重症化することがある」。

わかりにくい定義だが、ようするにCOPDは治らないと言っているのだ。治らないだけではなく、1年に2度ほどは「増悪」をおこすらしい。そうなっていくのは過度の喫煙が継続20年をこえるあたりからで、いったんそうなると何度か増悪(ぞうあく)をおこしているうちに、もっと悪くなる。結果、酸素ボンベを引きずって暮らすようになるか、さまざまな合併症をおこして死に至る。狭心症や心筋梗塞の併発も少なくない。

厚労省の動態調査では、COPDによる日本人の死因は第9位、男性は第7位になっている。ぼくはまだCOPDだと申し渡されてはいないのだが、おそらくはその半ばはとっくに通り過ぎてしまっているのだと覚悟している。

COPDのことを知れば知るほど、タバコが最大の原因になっていることを認めざるをえない。とはいえ、そのことがわかったからといって、いまさらだ。もはや時すでに遅く、吾肺はボロ肺をかかえていくしかないのだが、この気分、いまどう感じるのかについて、一言書いておく。

ぼくの喫煙量は年とともにだんだふえてきた。20代や30代はハイライトやホープやスリーAが2箱くらいで、40代を過ぎてからしだいにセブンスターなどが3箱になった。この10年はキャスターマイルド3ミリで、これが衣替えしてからはメビウス1ミリになっていた。80本を超えていた。

こうしたあいだ、喫煙の害については自分のことも他人のことも、いっさい気にしなかったのである。周囲への気遣いもしてこなかった。

喫煙率はこの50年ずっと減少傾向(しかし女性の喫煙率あまり変化せず)。現在の喫煙人口は男性約1560万人(人口比31%)、女性は520万人(人口比10%)。

多くの喫煙警告医学が、喫煙がどのように有害であるかについていろいろ説明していることは、うすうす知っていた。

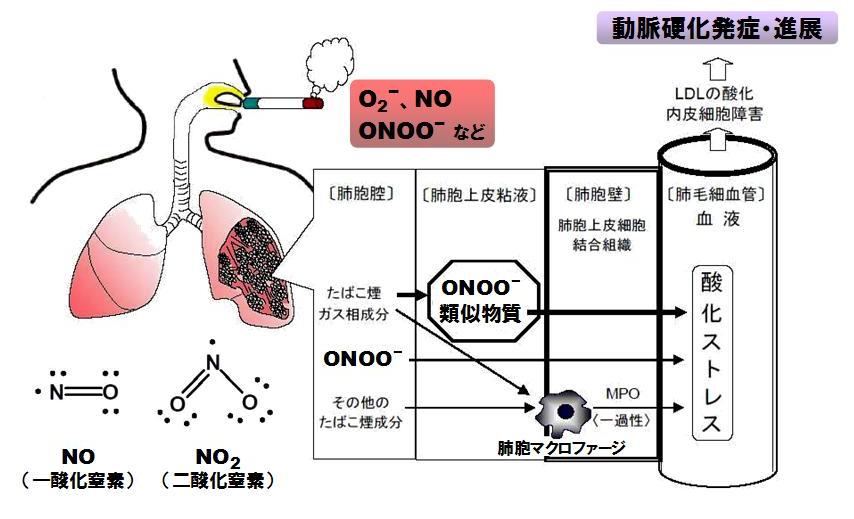

その基本はニコチンが心拍と血圧を上げ、血管を収縮させることを警告することだ。放っておくと、一酸化炭素と共同してアテローム性の動脈硬化や動脈疾患をおこす。動脈が詰まってくれば、心臓や脳に悪影響をもたらし、抹消血管を腐らせることにもなる。

ニコチンと一酸化炭素が組み合わさるのが危険なのである。一酸化炭素は酸素にくらべて240倍も赤血球内のヘモグロビンと結合しやすく、それが体内組織の酸素欠乏を促すので、しだいに動脈硬化が進み、脳卒中や急性心筋梗塞や大動脈解離などの循環器疾患をおこす危険度を増していく。

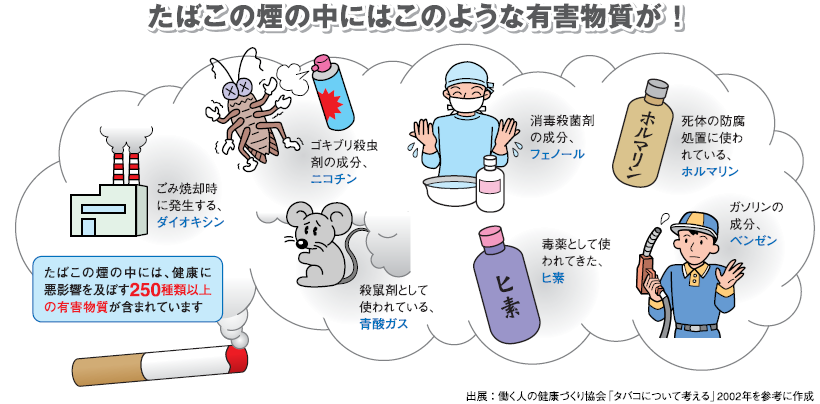

タバコの煙に4000種以上の化学物質が含まれていて、そのうちの200種類が有害物質で、さらにその40~60種が発癌物質だということも、以前から指摘されてきた。とくに煙の中のオキシダントは細胞に酸化ストレスをおこし、これが肺を壊していく原因になっていると強調されてきた。

煙にはシアン化水素もあって、肺から排泄される以外に多くが肝臓で毒性の弱いチオシアンとなり、一部がシアノコバラミンとなって、有髄神経に栄養障害をきたすとも言われている。これは弱視を促すとされる。

そもそも癌は遺伝子の変異によっておこる。その変異が細胞をおかしくさせていく。タバコの煙に含まれる発癌物質も遺伝子に作用する。

最近の研究では煙の中のベンゾピレンなどの発癌物質が体内で活性型に変化したのちにDNAと共有結合し、そこにDNA付加体が形成されると、DNA複製のときに遺伝子変異を引きおこすことがわかってきた。そのうち癌遺伝子、癌抑制遺伝子、DNA複製遺伝子が蓄積されて、細胞が癌化してしまうのだ。そうなるまでに10年かかることもあれば、半年でそうなることもある。

こういうことを、まったく知らなかったわけではない。けれども、まあ、見て見ぬふりをしていたのだ。そして決してタバコをやめようとはしなかった。ヘビースモーカーであることを大いに自慢し、誇りにしてきたほどだ。とくに松本清張(289夜)、井上ひさし(975夜)、室井尚(422夜)、木幡和枝、田中泯、山本耀司、内藤廣(1104夜)各氏とは、会うたびにこの誇りを互いに享受した。

喫煙がやめられない理由についても、そういう説明で当たっているのかと訝りながらも、うすうす理解していた。

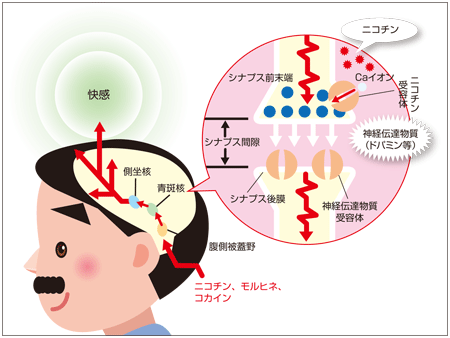

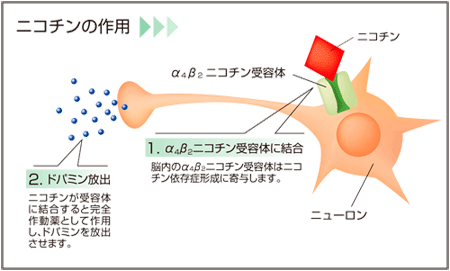

ニコチンがもたらす刺激情報が脳に達しているというのが一番の説明だ。喫煙するとニコチンが肺に入り肺胞に達し、それが毛細血管から吸収されて7~8秒で脳にとどく(ニコチンは肝臓や腎臓でも代謝されコチニンとなる)。脳ではこれまでの喫煙習慣によってすでにニコチンの受容体がつくられていて、ここに喫煙のたびにニコチンが結合するとドーパミンやセロトニンが放出される。これで高揚感や充足感がもたらされる。なかなかタバコが手放せないのは、このせいだというのだ。

ドーパミンが放出されるメカニズムが巧妙になっていることは、ちょっと気になっていた。脳はニコチンとアセチルコリンを見分けなくなってしまうのだ。そのためアセチルコリンの貯蔵庫をニコチンでいっぱいにしてしまう。そうすると、これを合図にドーパミンが分泌される。ぼくが一服しながら紫煙をくゆらしているとき、ニコチンはせっせとアセチルコリンの代わりをしていたのである。代償傷害なのだ。

こういうことは、遠くからの便りのように聞いていたのである。それでも知らんぷりを貫いた。ペコちゃん(藤本晴美さん)からは「ヒゲをそるかタバコをやめるか、どっちかにしたら」と言われた。きっと、みなさんが呆れていたのである。それでもいささかド・クインシーやコクトー(912夜)めいて数十年をおくってきたわけだ。途中、一度も禁煙をしなかった。

だから肺癌手術を受けるため約1カ月の禁煙を厳命されたときは、はたしてそんなことできるのかと思ったし、ふつうの方法では無理だろうとも思った。何かを根底から引きちぎる必要があったのだ。そこで、ある手立てを思いついたたらすぐにできた。禁煙パイポやニコチンパッチは使わなかった。

ぼくの喫煙はのべつまくないものだった。チェーンスモークというより、日々の基本動作に組み入れられていた。「煙草を手にしている松岡正剛」が松岡正剛なのである。喫煙はぼくのスタイルやモダリティや数寄の様子なのである。オントロジックなアクティビティそのものだったのだ。

だから禁煙をしたとたんに松岡は崩れる。そう、感じた。崩さないためには、何かのアクティビティを加えるか、アクティビティに当たる意志のようなものの導入が必要だろうと思えた。そこでまず禁煙ではなく「断煙」と名付け、ついでは、タバコをもたない自分のアクティビティの軸に何かを据えることにした。いくつか候補があったが、「番頭」「浪人」「もののふ」「奉りおきたるこの身」「羅漢」「居士」「ノーマッド」といったことが使えそうだった。

こうして、その日から「どうぞ御随意に」「控えております」「風まかせ」「笑止千万」「お近くに」といった勝手な用語を心に発する松岡正剛もどきが、タバコを断絶するようになったのである。これですっぱりタバコを口にしなくなった。あっけないとも思えた。

けれども、どっこいだ。手術がおわってしばらくすると、この武士もどきがゆっくり一本のタバコをすってみると、これはこれはたいそううまいものだったのである。黒い肺のサムライ、さあ、どうするか。

⊕『肺の話』⊕

∈ 著者:木田厚瑞

∈ カバー:半七印刷

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行:岩波書店

∈ 印刷所:理想社

∈ 製本所:中永製本

⊂ 1998年 10月20日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ プロローグ 肺は全身の鏡

∈ 1 胎児から老人まで―肺はどのように育ち、老いるのか

∈ 2 肺の構造―肺胞の面積はテニスコート一面分

∈ 3 肺のはたらき―一生で四億リットルの呼吸量

∈ 4 病気のサイン―SOS信号をどう読みとるか

∈ 5 肺の病気―予防する・治療する

∈ 6 新しい治療法と予防策―医療のありかた・患者の姿勢 ∈ 老後のくらし

∈∈ 呼吸器病予防と治療のための10か条

∈∈ エピローグ

∈∈ あとがき

⊗ 執筆者略歴 ⊕

木田厚瑞(きだ・こうずい)

1945年、石川県生まれ、金沢大学医学部大学院修了、カナダ留学、1994年、東京都老人医療センター(現、東京都健康長寿医療センター)呼吸器科部長を経て、2010年、日本医科大学特任教授(呼吸器病学)、日本医科大学呼吸ケアクリニック所長。呼吸器内科の分野で名医と呼ばれ、ベストドクターズ社からベストドクターに認定される。著書に『在宅酸素療法』(医学書院)、『包括的呼吸リハビリステーション』(メディカルレビュー社)『呼吸器疾患の分子生物学』(共著、医学書院)、『「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」と言われたら』(保健同人社)、『COPDの最新治療 慢性閉塞性肺疾患 タバコの生活習慣病』(主婦の友社)など多数。