ヘンリー・ウォーレン・ジュニアの

曰く付きの『ハッカーのたのしみ』も

ジュリアン・アサンジの自伝も、

たいそう刺激的、また挑発的でおもしろかった。

でも、ぼくはプログラマーでもSEでもないので、

本書『ハッカーと画家』のほうが

ちょっと古典の風格があって、紹介したくなった。

しかも、本書が強調しているのは、

「共感力」によるプログラミングなのだ。

一方、白夜書房の「ハッカージャパン」は

先月休刊の憂き目とあいなった。

どうも日本のハッキングカルチャーは

まだまだ歪んだままのようだ。

アメリカン・スラングでは機転がきく奴のことを「ハッカー」(hacker)という。かれらは石橋を叩きもしないし、ときには叩き割って渡っていく。コンピュータプログラマーたちは、こういう過剰に優秀なプログラマーのことを互いにリスペクトして「ミスター・ハッカー」と称んできた。この場合のハッカーはITオールマイティな能力の持ち主をさす。

もっとも、既存のルールを破れる能力のことが「ハックすること」(ハッキング)なのだから、ハッカーはむろんプログラマーだけではない。コンピュータ技能のすぐれ者ならみんなハッカーだし、過剰にクリエイティブな者だってハッカーなのである。

かれらは「ギーク」(geek)と呼ばれることもある。ギークは「度外れた知識の持ち主」のことをいう。もともとはサーカスや見世物小屋でヘビや昆虫や鉄めいたものを食べる芸当を見せる芸人のことだった。ギークは何でも食べるのだ。

日本では、相手のシステムに入って勝手な悪さをする連中がハッカーだと思われているふしがあるようだが、そうではない。実際にはそういう不当な連中のことは「クラッカー」(cracker)と言う。

クラッカーにもいろいろがある。アクセス制御の強引突破に凝る奴はアタッカー(attacker)で、そのなかでも「あらし」(ヴァンダリズム)をしたがる連中はヴァンダル(vandal)という。そのほかにも、電話回線のいじくりにやたらに溺れているフリーカー(phreaker)、不正複製に長けているスクリプトキディ(script kiddy)、ハッキングについて知ったかぶりをしたがるワナビー(wannabe)、ワナビーになったばかりの素人のニュービー(newbee)などもいる。そのうちの改造派や暗号派はわざわざ“Kracker”と綴ったりもする。

世にハッカー集団と言われている連中は、年々どこからともなくフキノトウや啓蟄のごとく出現し、いつのまにか逮捕されたり消滅したりしている。なかで攻撃好きなのはクラッカーでも、とくにサイバーテロと呼ばれる。

最近の有名どころでは「アノニマス」がある。先だっては(2013・11)、日本の政府機関や22のウェブサイトにサイバーテロを仕掛けると宣言した。この集団はもともとは匿名掲示板「4chan」に書きこむためのデフォルトのことだったのだが、しだいに別目的の集団攻撃のための隠れ蓑になってきた。

こうしたクラッカー集団には、ジュリアン・アサンジの「ウィキリークス」のような“正義”を標榜する者たちも紛れていて、その境い目の是非を問うのが難しくなっている。ぼくにはアサンジの『自伝』(学研パブリッシング)がかなり興味深かったが、元「ウィキリークス」ナンバー2で、ペンタゴンやスイス銀行に侵入していたダニエル・ドムシャイトーベルクの『ウィキリークスの内幕』(文芸春秋)を覗くと、けっこう内情は激越で、火の車だったようだ。ダニエルはアサンジの「かっこよさ」は群を抜いていたけれど、まったくの礼儀知らずだったと書いていた。

ハッカー&クラッカー集団はそういうものだろう。実態はよくわからないが、ラルズセック、ハックカナダ、カオス・コンピュータ・クラブ、ウィキリークス、ロシアン・ビジネスネットワーク、アンノウンズ、中国紅客連盟、タイタンレインなどなど、ウェブ上にもしょっちゅう「ハッカー・ベストランキング」が提示されている。

WikiLeaks創設者ジュリアン・アサンジ

TIME誌による2010年のパーソン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。

他方、昔からハッカーとクラッカーの区別を超えた連中もいた。ヴァチカンに侵入したアップル創業者のスティーブ・ウォズニアックを筆頭に、『伽藍とバザール』で有名になったエリック・レイモンド(677夜)、コンピュータウイルス Mellisaの送信者のデイビッド・スミス、ノキア・富士通・モトローラに侵入したケヴィン・ミトニックらが、そういう連中だ。

ほかにたとえば、ガイ・スティール、ジョエル・スポルスキ、マーク・アンドリーセン、リード・ギャレット・ホフマン、ジョン・ドレーパー、ロバート・モリス、ヘンリー・ウォーレン・ジュニア、ジュリアン・アサンジ、マイケル・カルス(通称マフィアボーイ)、ロイド・ブランケンシップ(LODメンバー)、エイドリアン・ラモ(通称ホームレスハッカー)などなど、陸続といる。

このあたりになるとハッカーとクラッカーの区別がつきにくい。トップクラッカーたちはかなりの腕前がないとできないので、結局はハッカーなのである。ちなみにぼくが最初に出会ったハッカーは、いまはMITのメディアラボの所長をしている伊藤穣一君だった。

錠開け装置をいじっているジョブズとウォズニアック

この本の著者のポール・グレアムも世界有数のハッカーだった。Lispのプログラマーにして、Arc言語の設計者。コーネル大学では哲学博士を、ハーバード大学ではコンピュータ・サイエンスの修士号を修め、ロードアイランド・デザインスクールでは美術史に埋没した。

1995年に名うてのハッカーだったロバート・モリスと組んで、ベンチャー企業Viawebを立ち上げ、エンドユーザーがオンラインストアを自分でつくるウェブベースアプリのソフトが書けるようにした。1998年に、これがそのままYahooに買収されてYahoo Storeになった。

ポールは最近は“Y Combinator”という会社を起業して、投資活動もしているらしい。1964年生まれだから、まだ50歳になっていない。詳しくは paulgraham.com などを見られるといい。

ただし、このハッカーはけっこうエッセイがうまい。思慮もある。本書も21世紀に入ってブログに書いたエッセイをまとめたものだ。

Y Combinatorのメンバー

青いセーターを着ているのがポール・グレアム。少額出資でベンチャーを量産している。

本書では冒頭に、ハッカーは「アメリカ的なるもの」の中でも最も極端なアメリカ性が突出したものだという“自己分析”がされている。

ポールの見方によれば、そもそもアメリカ人は映画やソフトを作るのはめっぽう得意なのだが、緻密な機械や道具や自動車や生活都市を手掛けるのはからっきしヘタッピーな人種なのだ(ボーイング788の多発事故を見れば、それはそうだろう)。

なぜならアメリカ人は何かにとりくむとき、「仕事を終える」ということだけを考えてしまうからだ。アメリカ人が好むのはスピードなのだ。質は二の次。問題があればモデルチェンジをするか、文句がつけば訴訟で勝てばいい。だからアメリカ人が好きな哲学はばかばかしいほど単純で、ナイキのコマーシャルの「とにかく、やる」(Just do it)に尽きている。

これに対して日本人は「いいもの」を作ろうとする。だから日本人が使う道具や日本車は、日本刀のようにすばらしい(と、ポールは書く)。そう、日本のエンジニアは数寄者なのだ。

もう少しアメリカと日本を比較すると(ポールはしばしば日米比較をたのしむクセがあるのだが)、アメリカ人がデザインについて鈍感なのは、アメリカのデザインが広告とメッセージの一種になってしまっているからだ。つまりアメリカのデザインは説教くさいか、そうでなければ脳天気ポップなのだ。対して日本のデザインは職人性と結び付いていて、いわば工芸性を誇っているわけだ。

“JUST DO IT.”は1988年、ナイキの広告コピーとして誕生した。

だから日米をくらべると、アメリカ人が創造性においてダントツになれる余地は少ないのだが、ところがどっこい、こうした片寄ったアメリカ性がコンピュータのソフトと合体すると、異様なほどの成果を生んできた。

ここからはポール・グレアムのITソフト・アメリカの自慢になっていく。一方で巨人IBMが生まれはするけれど(この無駄なデカさを必ずつくってしまうのがまたアメリカのおバカな宿命なのだが)、必ずや他方で動的ではしっこいアップルが生まれるのだ。一方がバカムダで、他方がスマートでクール。これがアメリカで独特のハッカービジネスが正当に誕生した理由なのである。

もっとも日本は、このおバカな巨大企業に憧れているぶん、アップルやグーグルやアマゾンのようなベンチャーがつくれない。ソフトバンクのようにひたすら買収して大きくなろうとするばかりだ。

こう、ポールは自慢するのだが、ただし、アメリカンクールな独特ハッカーベンチャーの誕生は、同時にぐちゃぐちゃのオタク(nerd)たちも誕生させたことには、なんだか弁解がましい。詳しくは、パウンテン&ロビンズの『クール・ルールズ』(1516夜)を読まれたい。

シカゴのIBMイノベーションセンター

ニューヨーク・グランドセントラルのアップルストア

ところで、ポールはなぜかオタク(ナーズ)については辛辣だ。きっと自身の中のオタク性とどこかできっぱり決別したからではないかと思う。

こう、批判する。オタクはアメリカの全貌に埋没しすぎている。実質的な突出力がない。だから会社の中で変な服を着ていたり、無礼な発言をしてふてくさっている程度の抵抗しかできない。オタクが人気者になれないのも女の子にもてないのも、世の中がつくったヴァージョンの塗装性ばかりに詳しくなろうとして、その「次のもの」を作ろうとはしないからだ。オタクは「努力」と「注意」ということを軽視しすぎた。「原点になるもの」を学習しようとしない。

おいおい、そんなにまともにオタクをやっつけてどうするのかと思うのだが、ポールはオタクたちが自分たちがどんな環境にいるかということに関心をもとうとしないのが気にいらないらしい。だから、オタクたちには「まず、まわりをよく見ろ」と言ってやりたいと書いている。君たちはまだ「はりぼての世界」ばかりに夢中になっていると言ってやりたいそうだ。

では、ハッカーとオタクはいったいどこが違うのかというと、オタクは『蝿の王』(410夜)の中にすっぽり入ってしまうのだが、ハッカーは『蝿の王』を書く側にまわるのだそうだ。

なるほど、この文脈なら、この言い草はわかる。けれども、このあたりは日本にはあてはまらないかもしれない。日本ではオタクもまた工芸的であるからだ。

高校でチェスクラブだった著者(左上)

オタクだった当時の自分に「まず頭を上げて周りを見てみろと言ってやりたい」という。(本書p.15)

ともかくもハッカーはそういうオタク的なるものではない(らしい)。一部はオタクと重なるところがあるだろうに(かなり重なっているはずだ)、そこから早々に脱出した者がハッカーなのである。

そういうハッカーは何をしたのか。アメリカン・ハッカーは自分たちの仕事を「コンシューマー・エレクトロニクス」のビジネスに集中させた。今日の世界の情報産業構造を変えたのはこのビジネス力なのだ、とポールは誇る。

ソフトウェアの世界では革新、つまりはイノベーションがなによりも重要で、しかも革新と異端は実質的には同意語なのである。そういう異質を革新にするため、ハッキング・テクノロジーとコンシューマー・エレクトロニクスが重なって、そこに独特のビジネスを作り出せた。アフィリエイトの発見しかり、ロングテールの発見しかり、ビッグデータ・サイエンスしかり、ネットオークションしかり。これらは「アメリカ的なるものの半分」の巧みな爆発だったというのだ。

ま、ここまで言われるとそうだろうなと思うしかないし、日本のベンチャーたちがシリコンバレーにはかなわないと思うのも、こうした事情にもとづいていたのだろうとも思われる。

そうだとすると日本は二重に過ちを冒していたということになる。ひとつはシリコンバレーやアメリカのITを正真正銘の全部のアメリカだと思いすぎていたこと、もうひとつは日本にはアメリカ人も羨む工芸性があったのに、それにもとづいたハッカーが登場していないか、それをビジネスにいかしてこなかったということだ。

さて、本書の『ハッカーと画家』というタイトルは、ポール・グレアムがコンピュータ・サイエンスの大学院に行ったあと、絵画を学ぶために美術学校に通ったことにもとづいている。そこでポールはハッキングとペインティングにはたくさんの共通点があることに気がついたらしい。

ここは、よくわかる。アメリカン・ハッカーが納得いくソフトをつくれるのは「測定できない価値」に挑むからであるが、たしかに画家も同様のことをやっている。画家はスケッチから始めるが、仕上げは「測定できない価値」に達したかどうかなのである。しかもアクション・ペインティングなどの横着な乱暴を除けば、画家もハッカーも「徐々に詳細に向かっていく」というプロセスに夢中になれる。

ソフト屋は最初から完成品などめざしはしない。開発プロセスのなかの、どこで、いつ最適化がおこるのか、そこに最大の注意を凝らしつつ、つくりあげていく。

レオナルド・ダ・ヴィンチ「ジネヴラ・デ・ベンチの肖像」

著者はこの絵の背景について、「見えない細部も、組み合わされることにより見えるようになる」と評し、ハッカーと画家の共通性を語っている。

そのほか、幾つものことが共通する。すぐれた画家もハッカーも若いうちにすぐれた絵やソースコードを真似ようとしていたということだ。

ポールがプログラミングを学んだ頃は、まだまだソースコードがオープンになっていなかったので、専門誌や書物に掲載されたサンプルに頼るか、Unixのソースコードに寄り添うしかなかったらしいのだが、それでもそこに徹底したという。

いや、画家だけではない。すぐれたプロはどんな職能であれ、たいていソースコードや出来のいい先行作品を矯めつ眇めつするものだ。ベンジャミン・フランクリンはアディスンとスティールのエッセイを克明に追い、レイモンド・チャンドラー(26夜)は片っ端から探偵小説を模倣した。

どんなときもアナロジカルになれること、そして集中しながらメタファーで思考を表現できることも、共通する。そのことをするのがとても気持ちいいということも、共通する。

ペルジーノの(左)とラファエロ(右)の『マリアの結婚』

ラファエロはペルジーノの様式をあらゆる点で精密に模倣したので、その模写は師の原画と区別がつかなくなったという。

ちなみに以上のことは、ことごとく「エディティング」(編集)にもあてはまる。エディティングも本来のギークであって、柔らかいハッキング・テクノロジーの使い手なのである。もっと言うならエディティングは相互交通性を前提にしたリバース・エンジニアリングそのものだ。

だからエディターになるには新聞社や版元に入ってもいいけれど、それだけではなく、新聞・雑誌・書籍・映画・テレビ・ラジオ・写真・漫画・アニメ・博物館・広告・店舗といったメディアをよく観察することだ。それらにかかわる職能を選んでもいいだろう。どれもがリーバス・エンジニアリングなエディターシップを発揮できる場になっている。

念のために言っておくと、こうした編集のプロになるにはオタクからでも始められる。オタクも立派なスターターだ。なぜなら編集力は必ずや「言葉の組み合わせ」からABCが始まっていくのだが、そのソースコードはすでにありとあらゆる古今東西の「書物」の中に事例(ソースコード)をもっているので、どんなオタクでも書物やテレビや漫画になじめる力があるのなら(コンピュータになじめるように)、編集のプロになれる条件が備わっているはずなのだ。けれどもむろんのこと、エディターにも「努力」と「注意力」は必要だ。

このようにハッカーの“道”を説くポールが、なかで最も重視している素養は何かというに、それが意外にも「共感力」(共感能力)なのである。

共感能力には二つある。(A)自分が他人という存在や他人が作ったものに共感できる能力と、(B)自分がしているコトやモノを他人に共感してもらえる能力だ。後者の(B)の他人にはユーザーやコンシューマーも含まれる。

前者の(A)の共感能力は、子供の頃に絵本や人形に興味がもてたのなら、誰にも身についている。昆虫や機関車やフリフリブラウスに興味をもてるなら、その感心できる能力が共感力の基本になっている。そこには感受性の発露とともに、羨ましさや畏怖があった。

ただ注意しなくてはならないのは、その感心力が長ずるにしたがって孤立していくことだ。とくに他人や作品や製品に一応は感応しているのに、だんだん畏怖や敬意がもてなくなっていく。つまり他者に対する共感力を失っていく。そのうち自分だけ感じていればいい、自分だけがその価値がわかっていればいいというふうに、鼻持ちならない自負心や自慢に落ち込んでいく。これはハッキングでもエディティングでもない。

ポールはそうならないようにするため、自分が感心したコトやモノを他人に説明できるように努力したらしい。一番役に立ったのは1984年のオリジナル・マッキントッシュが発売されたとき、そのすばらしさを誰彼なくつねに他人に説明できるようにしたことだったらしい。

それでも、ついつい自分の好みの増上慢が出るようなら、これを打ち消せるのが後者(B)の共感能力なのである。他人が自分や自分がつくったものに興味をもってくれることに、自分が共感できるようにする能力だ。

1984年に発売されたオリジナル・マッキントッシュ

自分がしているコトやモノに他人が共感してくれるというだけなら、小さな頃から「敬子ちゃん、かわいいわねえ」「良雄はほんとに絵がうまいな」「ほう、強い手を指すねえ」などと褒められたあの体験があるので、それでいいかと思ってしまうにちがいない。

が、それでは不十分なのだ。そんな最初のうちの褒め言葉を蹴りなさい。むしろ、その後の10代後半の成長や20代の飛躍にともなったコトやモノに、周囲からの共感がやってこなければならない。それがまにあっていないなら、30代、40代でもかまわない。ここで世の中の評価を得たいなら、本気の共感力を発揮すべきなのである。そうでなければオタクにおわる。自己中心主義は共感を半減させるのだ。

とはいえ、自分の成果に他人が関心をもってくれないなんてことは、ザラにある。おそらくほとんどのクリエイターやアーティストがその辛酸をなめているだろう。その理由の多くは表現力とインターフェース力が乏しいことにあるのだろうけれど、もうひとつ、理由がある。

それは諸君がやっていることを、他人の誰かが「口にできないことをやってくれた」と思ってくれなかったからなのだ。これは諸君がこれまで他人を本気で褒めてこなかった報いなのだが、ポールはそういうときは、いったんタブーに挑戦してみるといいと勧める。そうすれば(B)の共感能力が再稼働する。

ぼくも似たようなことを勧めたい。自分でタブーにしてしまったり、リスクだと決め込んできたことをあえて覗いてみることだ。純文学をタブーにしてきたのなら純文学を覗き、ロックが食わず嫌いだったのならロックコンサートに行って、革ジャンを避けていたのならレザーパンツを穿いて、茶会や三味線を封印していたのならそういう場に足を運ぶことである。

ポールが書いているように、共感能力を失っているということは、知性の最もナイーブなものを身につけていないということなのだ。

では、これでいっぱしのハッカーやエディターになれるかというと、そんなことはない。とくに会社などのがっちりした組織にいると、これだけでは足りない。そこでポールは、自分の生産性が測れる地位に早く就きなさいと言う。

これは出世しなさいということでは、ない。諸君の能力が発現できるポジショニングを自分で発見しなさいということだ。

大企業は100人の漕ぎ手がいるガレー船のようなものだ。こんな人事体制のなかではハッカー気質の人間はろくな成果を発揮できない。潰されるか、はじかれるか、いいように利用されるか、どちらかだ。そこであえて「そこそこ小さなグループ」にいるようにする。そして、その小さめのグループにポジショニングを得たら、すぐさま思い切った創造力と共感力を発揮することだ。ここで半年や一年をたらたら、ずるずる、ぶつぶつしていたのでは、おジャンだ。技能をレバレッジ(梃子)にして一気に才能を発揮しなければいけない。

ポールはもう二つ、重要なことを加えた。ひとつは、自分の技能発揮をユーザーの目線と連動させていくこと、もうひとつは自分の周囲の評価をそのまま市場やメディアに達する評価にしようと思いこむことだ。この二つが、ハッカー気質とハッカー才能が人々に想像力を喚起しているものになっていく原理になるはずなのである。

本書は後半からプログラミング言語の本質を通して、ハッカーの独壇場とはどういうものかの解説に入っていく。だいぶん専門的な話になるので、今夜はごくかんたんに紹介しておくだけになるが、ここで主役になるのはLispというプログラミング言語のことなのである。

コンピュータが発明されてしばらくのあいだ、すべてのプログラムは機械語の命令列で書かれていた。それがアセンブリ言語(機械語をプログラマーにわかりやすくしたもの)になり、そのアセンブリ言語をコンパイラがハードウェアのわかる言語に自動的に変換するようになった。コンパイラを使わないときは、インタプリタがプログラムを一行ずつ調べて対応するようになった。

コンパイラに与える高級言語で書かれたプログラムがソースコードである。それを変換してできた機械語はオブジェクトコードという。世の中で売っているソフトからはオブジェクトコードしか手に入らない。もっとも入手したオブジェクトコードは、企業秘密のためにたいていは暗号化されているので、容易には読み解けない。

そこに登場してきたのがオープンソースのソフトウェアだった。こちらはソースコードも手に入るし、変更することもできる。バグを見つけることもできる。おかげでLinuxやFreeBSDのOSは、世界中のユーザーがデバッキングをしてくれた。

LINUXカーネルの起動画面

FreeBSDのウェルカム画面

高級言語(プログラミング言語)にはいろいろのものがある。Fortran、Basic、Lisp、C、Cobol、Pascal、Smalltalk、C++、Java、Perl、Python‥‥。まだまだあと100種類くらいある。

これらの言語の特徴は大きくは、プログラマーの愚かな行為を防ぐような言語と、プログラマーがやりたいことを何でもできるようにする言語とに分かれる。Javaは前者に属し、ラリー・ウォールが開発したPerlは後者に属する。

この違いは「型」(type system)の使い方に関係する。前者はかなり静的な型付け(typing)をし、後者は型付けを動的にする。アメリカ国防省がJavaに肩入れするのは当然だ。

ラリー・ウォール

プログラマ、言語学者、文筆家であり、1987年にプログラミング言語Perlを開発した。

プログラミング言語においては、値や式はデータ型で分類してしまう。型を割り当てることで、ビットの集まりに初めて使い勝手をもたらすことができるからだ。そのデータ型は言語によって異なっていて、コンパイラでは値のメモリ効率や値に対する操作アルゴリズムの選定をいちいち最適化するために、ついつい静的な型付けになっていく。

これに対して動的な型付けでは、型はソース上の表現ではなく、実行時の値に付与される。コードを実際に実行してみるまで型の違いが見えないため、デバッグがやや難しくなるのだが、そのぶんプログラマーの思考が自在に飛んでいく。Lisp、Python、Rubyなどがそうなっている。

まつもとゆきひろ

Rubyの開発者。「Matz」の通称でも知られ、英語圏などで広く定着している。

これらのなかで、ポール・グレアムは断然にLispが好きだと言う。抽象力が高くて、ハッカーを鍛える言語だとも言っている。

Lispはジョン・マッカーシーが1958年に着想した言語で、古くさいといえばこれほど古い言語はないのだが、①動的な型付けができる、②前置記法になっている、③コード自身をファーストオブジェクトの第一級性として扱える、が特徴になっている。これらが抽象力を保っているのだろう。

ぼくが思うに、プログラミングで重要なことは、一方では誰もができるようになっている言語が用途別にできあがっていることだろうが、他方ではそのプログラムのどこに手を入れればしだいに高次に見えてくるプログラムになりうるかということなのだ。

というのもハッキングもエディティングにおいても、最も重要なことは、当該メッセージや当該オーダーや当該コンテキストが、どんなフィルタリングによってそうなっているかが“わかる”ことなのだ。この“わかる”があれば、どんな“かわる”も可能になっていく。

おそらくLispは、そういう編集力が次々に突き刺さってくるような言語になっているのだろうと思われる。

ジョン・マッカーシー

Lispの父で、AIという言葉の発明者でもあるコンピューター科学者

本書は最後に、次のように言う。ハッカーはポリティカル・コレクト(政治的な正しさ)にもソーシャル・ルールにも囚われていない。そのかわり新たなハッキング・テクノロジーによって新たなルールを必ず生んでいく。すばらしいハッカーはユーザーに「秘密の握手」の感覚をもたらすことを確信している。どんなハッカーも中途半端な仕事はしない。これらのことが、まるでモーセの十戒のように示されるのだ。

いくぶん薔薇色すぎるところがあったが、ぼくはときどきこの手の本を読んで、世の中の「うさ」というものがどのように晴らされるのか、それはどんなエンジニアリングによっているのか、ちらちら眺めている。

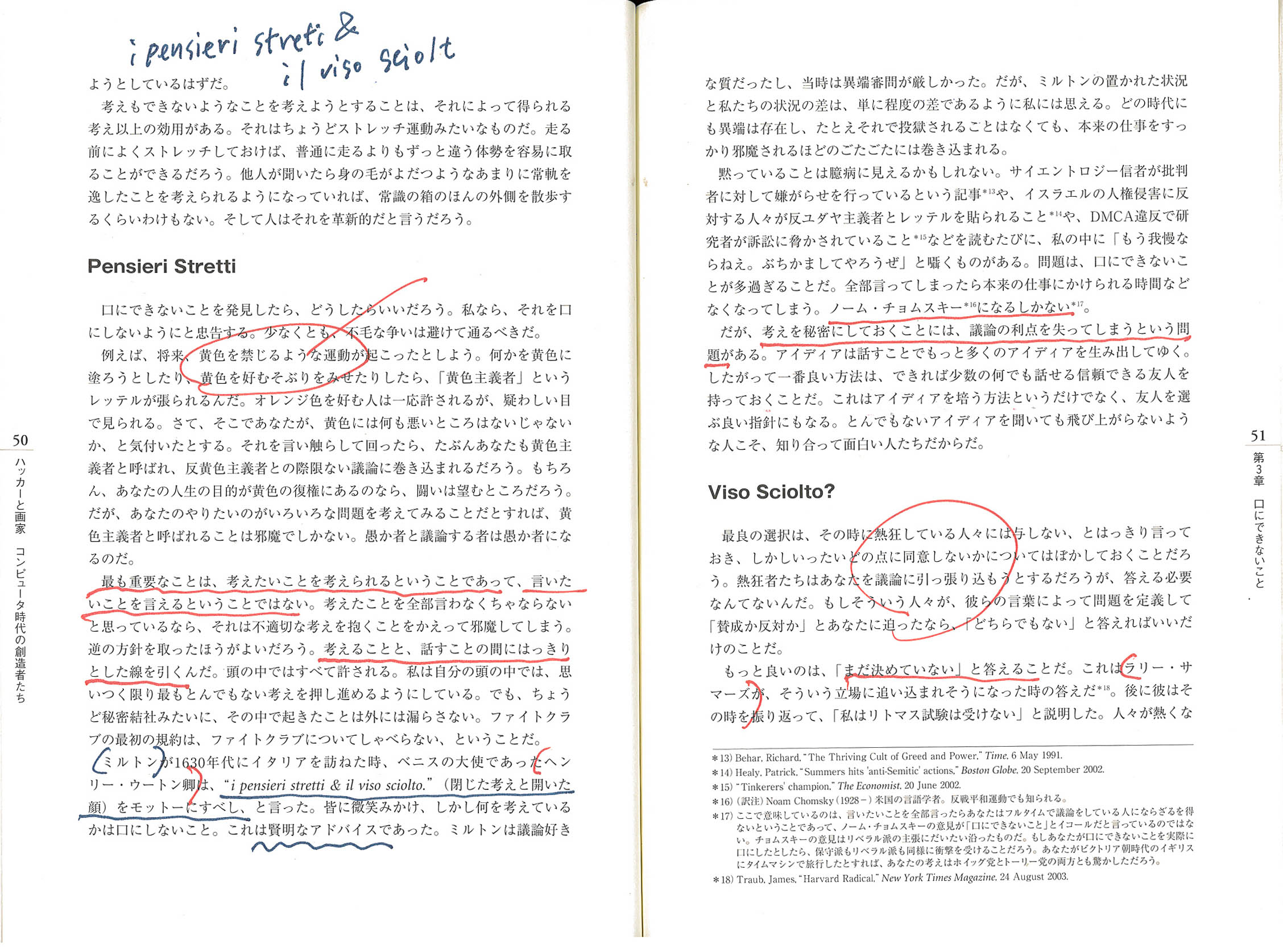

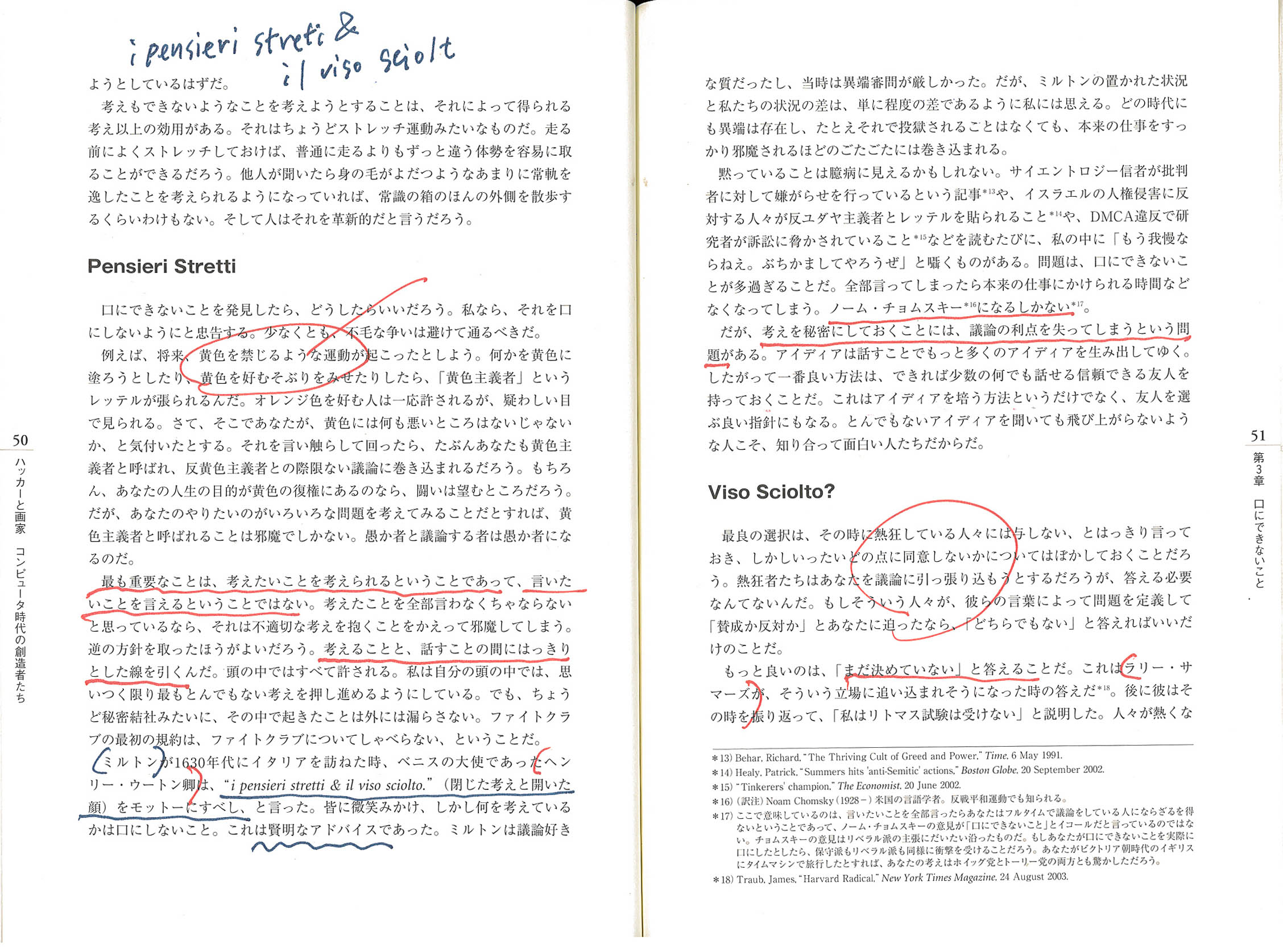

“i pensieri stretti & il viso sciolto.”(本書p.50-51)

(閉じた考えと開いた顔)

⊕ハッカーと画家⊕

∃ 著者:ポール・グレアム

∃ 監訳者:川合史郎

∃ 企画編集:オーム社 開発局

∃ 発行者:竹生修己

∃ 発行所:オーム社

⊂ 平成17年1月25日 第一版第一刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第0章 メイド・イン・USA

∈ 第1章 どうしてオタクはもてないか

∈ 第2章 ハッカーと画家

∈ 第3章 口にできないこと

∈ 第4章 天邪鬼の価値

∈ 第5章 もうひとつの未来への道

∈ 第6章 富の創りかた

∈ 第7章 格差を考える

∈ 第8章 スパムへの対策

∈ 第9章 ものつくりのセンス

∈ 第10章 プログラミング言語入門

∈ 第11章 百年の言語

∈ 第12章 普通のやつらの上を行け

∈ 第13章 オタク野郎の復讐

∈ 第14章 夢の言語

∈ 第15章 デザインとリサーチ

∈ 第16章 素晴らしきハッカー

⊗ 著者略歴 ⊗

ポール・グレアム PAUL GRAHAM

米国のLispプログラマーでエッセイスト。コーネル大学で哲学の学士号を取得し、ハーバード大学でコンピュータサイエンスの分野の修士号(1988年)と博士号(1990年)を取得。ロードアイランドデザインスクールとフィレンツェの美術学校で絵画を学んだ。1995年にロバート・モリスと最初のASPであるViawebを創立。現在、新しいLispの方言であるArcに取り組んでいる。「スパムへの対策 」で彼が述べている単純ベイズ分類器を利用したベイジアンフィルタは、現在広く使われているスパムフィルタに大きな影響を与えた。トレバー・ブラックウェルとジェシカ・リビングストン、ロバート・モリスと共に、スタートアップ企業へのシードファンディングを提供することを目的としたY Combinatorを創立。