人文学と電子編集

デジタル・アーカイヴの理論と実践

慶応義塾大学出版会

Lou Burnard Katherine O'keeffe and John Unsworth

Electronic Textual Editing 2006 2011

[訳]明星聖子・神崎正英

編集:佐藤聖

装幀:鈴木衛

電子時代の編集技術力が新たな脚光を浴びている。

簡易なウェブブラウザとサーチエンジンによって

テキストの流動化や意味の液状化が

全世界的に目に余るようになってきたからだ。

こうしてデジタル・エディティングによる

編集文献学やテキスト編集学が登場してきた。

これはやっと訪れた「編集工学の夜明け」であるが、

ぼくからすれば、ずいぶん遅きに失したと言うしかない。

けれども、いまこそは二つのG(グーテンベルク/グーグル)が

新たなナレッジサイトの構築と

柔らかいリベラルアーツの発動のために、

エディット・ラディカルに統合されるべきなのだ。

アメリカに起動した「編集文献学」という言い方は“scholarly editing”あるいは“textual editing”の翻訳だが、本書の監訳者でもある明星聖子がピーター・シリングスバーグの『グーテンベルクからグーグルヘ』(慶應義塾大学出版会)を翻訳刊行したときに、この用語が日本語として定着した。

明星はその前に『新しいカフカ』(慶應義塾大学出版会)に「編集が変えるテクスト」というサブタイトルをつけ、カフカの作品は遺稿の編集がつくりだしたものであることを詳細に論証して、マックス・ブロートやハインツ・ポリッツァーの編集方法をめぐる過剰と不足を議論してみせていた。明星は「カフカは編集によってこそ生まれた」という宣言をしたのだった。明星はいまは埼玉大学教養学部の教授をしている。

カフカは生前にさまざまな草稿を遺したのだが、それは残念ながら本人によって決定稿にならなかった。そこで友人だったブロートをはじめ何人もの「手と知によるエディティング・ワーク」が加わって、それが今日の現代文学の入口としての「カフカ文学」になった。カフカは編集されたカフカなのである。

このようなことは、むろんカフカに限定されるものではない。もとより編集はずっと生きてきた。ディケンズや漱石このかた、多くの知識人や作家や詩人や研究者につきあって編集の現場にかかわってきた者なら、そんなことはしごく当然のことで、どんな原稿の印刷本も編集のプロセスをもたないで書物になるなんてことはない。

たしかにカフカや宮沢賢治のように遺稿に草稿が多くて複雑なものは特異に編集が重大視されるのだが、それゆえその編集プロセスから多くのことが学べるのだが、そういう特異な例でなくとも、大半のテキストは印刷によって世の中に流布し定着するために必ずや編集を通過した。言いかえればたいていの著書というものは、他者の編集が加わって成立してきたものなのだ。ジョイスやベケットの作品が、一人の書店主シルヴィア・ビーチによって生まれたことは誰だって知っている。

いまさら言うまでもなく、世界史は長らく出版の歴史であり、出版の歴史はテキスト編集の歴史だった。世界はずっと編集されてきた。おびただしい数の著者(ライターやオーサー)がいて、大小の出版社がそれらのスクリプト(原稿)を「フォーマットをもったテキスト」にして印刷物にしてきた。

そこには必ずエディターがいて、著者たちとの相談・催促・判読・訂正・構成・章立て・見出し付け(ヘッドライニング)・目次化・校閲・索引作成・注解作業をふくむさまざまなエディティング・ワークを担当し、そのすべてをダブルページ(見開き)と頁数付きのページネーションをもつ印刷刊行物として世に送り出してきた。

出版なき編集はいくらでもあるが、編集なき出版はない。このことは本の歴史にとっては大前提なのである。エディターにとっても、これらの仕事をすることはことさらに自慢するほどのことではない。もっとも自慢もしなかったが、評価されてきたわけでもなかった。編集の歴史はほとんど丁重に無視されるか、ひそかに認められるか、あるいは半世紀ほどたってその陰の力がやっと理解されるにすぎなかった。

編集の成果はそれを最も言葉で表現できるはずの著者の活動の中に折りたたまれてしまっていて、著者としても自分の著作活動を超えて編集者たちのエディターシップを過大評価するわけにはいかなかったからだ。編集はつねにオーサリングの歴史の一部に組みこまれてしまってきたと言ったらいいだろう。

ところが、以上の長きにわたる印刷時代が電子時代に向かうにしたがって、多くの原稿がデジタルテキストになり、オーサリング・データやライティング・コーパスがコンピュータ・ネットワークと連動するようになり、エディティング・ワークの重要性があらためて脚光を浴びるようになったのである。編集文献学はそこに着目した。

編集文献学は「テキスト編集の方法を学問する」という意味で、文献学・テキスト学・書誌学などの“textual scholarly”の中に位置づけられている。本来はテキストやテキスト群をどのように編集するのかという方法を検証する学問だ。

この領域が急速に浮上してきたのは、多くのテキストがデジタル化され、それがあたかも決定稿のごとくふんだんにデジタルアーカイブに収納されるようになったからである。たんにアーカイブされるのではなく、同時に検索機能とネットワークが加わった。また、さまざまにリンキングされたアパラタス(編集資料群)がともなった。

デジタルテキストはその当初において、OSからフォーマットソフトをへてタグ付けにいたるまで、大半が電子編集されることを前提にしたエディションなのである。だから編集ソフトの設計思想や性能の出来が少し悪いだけで、そのクオリティは大きく変容してしまってきた。そのためアメリカでは早くから電子編集のための組み立てが試みられてきた。現在では、SGMLやXMLのマークアップ・システムによる規定が活用されて、それにもとづくTEI(Text Encoding Initiative)という国際標準もフル稼働している。

しかし他方、クライアント・サーバー方式のウェブ社会では、スマホやツイッターやフェイスブックがつくりあげるソーシャルメディアがまさにそうであるのだが、どんな情報もチョイ役であれ自由に登場を許されることになった。グーグル型のウェブブラウザーとサーチエンジンによる「テキストの分解」が驀進しつつあるとも言わなければならない。かつてアラン・ケイが発想した「思考の道具としてのパソコン」は遠景に去り、いまや大半のソーシャルメディアがページランクに従う“選択情報ヒエラルキーの貧相な雛壇”と化したのである。

印刷本をたんに電子画面に移行した電子書籍も横行しはじめた。手元で多くのテキスト本が指づかいひとつで読めるのはけっこうなことではあるが、しかしこれらの電子デバイスには、読書の工夫が根本的に欠如しているためか、コストを削減するためかはべつにして、電子的エディターシップはいっさい省かれたのである。

こうした事態を深刻に受け止めたのがピーター・シリングスバーグだった。ロヨラ大学の英文学教授で、サッカレー全集の総編集責任者だ。

そのシリングスバーグが『グーテンベルクからグーグルヘ』に、ウェブブラウザーやサーチエンジンによって「テキストが乱脈のなかに放り出されていく事態」があからさまに広がっていると警告を発し、知にかかわる文献がリプリゼントされるにはよりいっそうの自覚的な編集がともなわなければならないと強調した。とくに電子時代の人文学やリベラルアーツにとっては、編集が必須であることを強調した。こんなふうに書いている。

「グーグルなどのウェブブラウザーの優先順位をつけるプロセスは、洗練されてきてはいるものの、検索で見つかった情報やニセ情報の質までは明らかにしない。そこには学術的な参照に使えるシステムはない。ウェブブラウザーは知識体系を発展させるためではなく、アカデミズムが共同で取り組もうとしている作業とは無関係なのだ」。

ウェブブラウザーが頼っているのは、一言でいえば「大事なクリームが情報の海の表面に浮き上がる」という技術理想である。ところがそんな理想があったとしても、そこにはたいてい「パンとサーカス」(大衆をよろこばす欲望と娯楽)がふんだんに介入して、その理想をやすやすと崩してしまう。だから今日のウェブブラウザーは光もつくらないが、影もつくらない。光も影もないということは、境界のないフラットな情報が放置されているということで、そんなことが拡がっているうちに、現状のブラウザーからはどんな知の境界線も手に入らなくなったのである。

こうして登場してきたのが、ありうべきナレッジサイトを構築していくための先兵となるべき編集文献学だった。リベラルアーツやナレッジサイトに鈍感な日本ではとんと議論がされていないけれど、アメリカではこれらの議論はウェブ社会における「テキストの液状化」の歯止め役として、それなり過熱しつつある。

議論は、マッギャンの『現代テキスト批判への批判』や『テキストの条件』、マッケンジーの『書誌学とテキストの社会学』、シリングスバーグの『コンピュータ時代の編集文献学』や『グーテンベルクからグーグルへ』、ボーンスタインの『マテリアル・モダニズム』、ブライアントの『流動するテキスト―書物と画面のための編集理論』などなどとして、話題になっている。シリングスバーグは、こうした議論はおそらく「編集行為をリーンカーネイト(再受肉)することであろう」、あるいは「電子時代の文化をリエンジニアリングすることであろう」と指摘した。

当然である。遅きに失したというほどだ。ぼくからすれば、電子編集はさらにデジタルリーディング・メソッドの多様なソフト開発にまで、さらには知覚と思索のノンリニア・エンジニアリングにまで踏み込むべきだと主張したい。そうでなくとも、本来のナレッジサイトの構築や二一世紀のリベラルアーツが組み上がっていくには、新たな「知のエンジニアリング」が必要だったのである。それでもこういうことが主張されるようになったこと、いささかホッとする。やっとこさっとこ「編集の工学化」が重視されるようになったのだ。

本書はアメリカの編集文献学者が勢揃いして共著したもので、学術的なテキストをどのようなエディション(編集版)によってデジタルアーカイブにするかというルールを模索した一冊である。ただし、前提になっているのはTEI(テキスト・エンコーディング・イニシアティブ)をどのように使いこなすかというものだ。だからここには、編集思想や編集的世界観をめぐる方法はいっさい言及されていない。

ここで編集とよばれているのは、印刷時代から継続されてきたエディティング・ワークが、電子時代になってどのように継承されるべきか、あるいはどのように変容すべきかということなのだ。それゆえ、そうした編集力がどのようにグーグル型のページランク手法に打ち克てるのか、それによって新人文学時代がどのようにやってくるのか、そういう方向に向けてのみに編集技法の効能が絞られている。編集が知覚や思考の発端から始まっていることや、コミュニケーション・プロセスのすべてに編集がかかわっていることは、残念ながら除外されている。

本書が提案している編集文献学のあれこれは、編集工学的にはごくごく一部のヒントにすぎないのだが、とはいえ、本書のガイドラインが日本のナレッジサイトの構築にそれなりの影響と示唆を与えるものになるだろうとは思われる。

ふりかえってみると、初期のナレッジサイトのデジタルアーカイブ設計は、洋の東西を問わず各大学のメインフレームの上に構築されていた。それは当時のIBMなどのメインフレーマーの設計仕様をそのまま受け入れたものだった。

そのためメインフレーム上での印刷テキストのスキャニングとOCRによる読み取りが先行し、そのうち世界中にインターネットが普及するようになると、それらのデジタルテキストのSGML(標準一般化マークアップ言語)化や、さらにはXML(SGMLの進化系)化への転換があわただしく試みられた。こうして大半のテクスチュアル・エディティングがマークアップ言語によって進められ、しだいに相互参照が可能なアパラタスとしての電子的体裁を整えていくようになった。

当初、デジタルアーカイブはフロントエンド(実際の表示特徴)とバックエンド(論理検索と操作)とインターフェースとに分離されていた。しかし時代社会がしだいにウェブ・ネットワークに編み込まれていくと、その中に浮かぶテキスト群は最低限のインタースコア性を保証されるべく、これらをHTMLスキームかSGMLスキームかXMLスキームかで統合していくようになり、すべてをコンテクスチュアルにすることがやっと重視されるようになっていったのである。

こういうことを実現するために学術的に共用されるようになったのが、編集文献学がテキストの共通コード化のためのデファクトスタンダードにしつつあるTEIだった。しかし、いつまでもTEIに頼っていていいのかどうかというと、ややあやしい。TEIに代わる構想にどういうものがありうるのかということもいまのところは検討されていない。

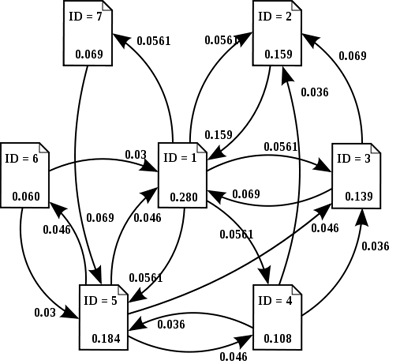

デジタルアーカイブの編集がナレッジサイトとして機能するには、格納(storage)と検索(retrieval)と表示(rendering)とがそれなりに連続的に対応する必要がある。編集文献学はこの連続的対応性を、プライス・コールドウェルが「意味分子」(molecular sememics)と名付けたものでつなげようとしてきた。けれどもぼくが見るに、この意味分子のアイディアは来たるべきデジタル・エディティングシステムの設計思想にほとんど組み込まれてはいない。共用TEIの上で旧来のエディティングワークが重視されているばかりなのである。

これは編集文献学が、世にあらわれたベーステキスト(基点テキスト)と編集されたコピーテキスト(基底テキスト)の区別に妙にこだわりすぎてきたからだった。

デジタル・ナレッジサイトがこの程度で終わってはいいはずがない。約二〇〇〇年にわたった書物の集積を背景に、そのテキストを時代別・領域別・著者別・アイテム別などにストレージしつつも、まずはそのヴァリアント(異文)を自在にリトリーヴァル(検索)できて、かつどんな知の抽出にも応じられる自在なレンダリングを可能にした構造が求められなければならないはずなのだ。

これまでの厖大な書物の集積は、それらに明示されてきた目次の集積として、またその大目次を細部化する中目次や小目次の束の再構成構造として、用意されていくべきだろう。ぼくがイシス編集学校の朋輩とともに組み立ての途上にある「目次録」などが、その用意の一例だ。

いくつか気がついたことを加えておく。現状のデジタルアーカイブだって、来たるべきナレッジサイトのための工夫ができるだろうということだ。たとえば次のような工夫が試みられていい。

①まずは、SGMLやXMLの文法がどのような特定文書のインスタンスに適用するかを規定するDTD(document type definition)を充実させることである。編集工学的にはDTDに十二用法や六四技法などの活用が想定できる。

②多様なデジタルテキストの背景を大学図書館や公共図書館の書棚に対応した情報インデックス組織によって保証して、これに連動した編集可能型リポジトリー(デジタルオブジェクト収蔵庫)の新たな設計にできるかぎりとりくむべきだろう。ただし、このためには日本の大学図書館や公共図書館のデジタルエディティング・システムの改変編集に着手する必要がある。

③コンテンツを収納するプログラムとそれをユーザーの要求に応えて抽出するインターフェースをつなぐ「相互リンクのトポロジー」の確立が望まれる。それには、データ(テキスト、画像、音声ファイル、動画)に対してできるかぎりメタデータを付加し、データのほうをマイクロコンテンツの組み合わせとして多重化して、こうして生じたデータ片による「リンクの束」を多様にクロスレファランスさせていくことが必要だろう。

④やがて千夜千冊などもそのようになるといいと思っているのだが、デジタルエディティングの独壇場は、エクスプラネタリー・ノートとテクスチュアル・ノートあるいはコンテクスチュアル・ノートを、いくらでも加えられることにある。エクスプラネタリー・ノートでは解説項目を充実させ、テクスチュアル・ノートやコンテクスチュアル・ノートではユーザーの活用度の拡張が増すにつれ、ナレッジサイトの圧倒的充実をつくることができる。

⑤明日のナレッジサイトのためのモジュールとなるような、いくつもの互換性に富んだ柔軟な知的リポジトリーを少しずつつないでいくべきである。かつてフーコーが『知の考古学』で重視したエノンセ(言表体)という編集単位など、いまこそ電子的活用の対象になるべきである。

以上のような工夫が望まれるのだが、現時点で各種の大学や企業が運用しているアーカイブやエンジンやリポジトリーは、かつてメインフレーマーが用意した旧態依然とした設計にもとづいたマッチング・システムの援用であるため、ほとんど横につながらないばかりか、その機能自体がほぼ死んでいる。ここは急がばまわれで、各自のリポジトリーとマッチング・システムに新たな編集機能を加えていくべきだろう。

本書は、大学などの研究者が「編集」を知的システムとして積極的にとりこむための入口を示したものだった。それなりの起爆剤にはなっている。

しかし、おそらく新たなナレッジサイトのためのデジタルアーカイブが劇的に生まれる最大の可能性は、一方ではそうした学知の側からのデジタル・リベラルアーツの構築と編集とともに、他方では、知的情報のバリューチェーンとサプライチェーンとを統合できるプロデュース&ディレクター組織が出現することや、新たな研究機関や産業界や企業が誕生することにあるのではないかとも思われる。

それには、スーパーエディターをコアとして、著者、研究者、読書家、批評者、エディター、デザイナー、ヴィジュアルディレクター、情報アナリスト、プログラマー、システムエンジニア、ウェブマスター、コピーライター、検索者、校閲者などが有機的に連なる組織と、出版・印刷・流通・広告・マーケティングを律する組織とが、新たな「意味の市場」を創発させるべく大胆に組み合わさることである。かつてヴァネヴァー・ブッシュやテッド・ネルソンが願っていたことだった。

むろん、こんな組織は大学にも研究機関にも企業にも、まだ登場していない。それなのに社会は厖大なテキストをあたかも廃棄物のごとく電子排出し、莫大なビッグデータを企業に戻しつつあるわけである。これらの処理に困惑するのなら、そろそろこのような知的編集組織の浮上こそ急務になっているはずなのだ。

今夜はあくまで「編集文献学」の断面を紹介するにとどめたが、すでに察知されているように、編集が「電子の知」に関与するには、学知と書籍と欲望と商品とをもっとダイナミックにまたいでいく必要がある。そのためには、編集文献学は学術テキストだけではなくニューステキストにもポップテキストにもかかわるべきであり、学際的には文化人類学や認知科学や表象科学にもかかわるべきなのである。編集文献には映画もマンガもアニメも、ファッション・アイテムも商品の費目も連結されるべきなのだ。

『人文学と電子編集 デジタル・アーカイブの理論と実践』

編者:ルー・バーナード、キャサリン・オブライエン・オキーフ、ジョン・アンスワース

監訳者:明星聖子、神崎正英

訳者:松原良輔、野中進

2011年9月5日 発行

発行者:坂上弘

発行所:慶応義塾大学出版会株式会社

印刷・製本:萩原印刷株式会社

カバー印刷:株式会社太平印刷社

装丁:鈴木衛

ISBN:978-4766417746

【目次情報】

まえがき (トマス・タンゼル)

序文

第Ⅰ部 典拠(ソース)資料と方針

デジタルの地平での編集 (ディーノ・プッツェッティ、ジェローム・マッギャン)

『カンタベリー物語』(ピーター・ロビンソン)

記録資料の編集 (ボブ・ローゼンバーグ)

詩とネットワーク (ニール・フレイスタット、スティーブン・ジョーンズ)

戯曲のケーススタディ (ディヴィド・ガンツ)

女性作家プロジェクト (ジュリア・フランダース)

著者による翻訳 (ディルク・ファン・ヒュレ)

散文フィクションと近代の手稿 (エドワルド・ファンホウテ)

哲学のケーススタディ (クラウス・フイトフェルト)

宗教テキストの電子化 (D・C・パーカー)

マルチメディアの解剖図 (モリス・イーヴズ)

碑文研究 (アン・マホーニー)

第Ⅱ部 実践と手順

手稿と印刷典拠資料からの機械可読テキストを作る効果的方法

(アイリーン・ギフォード・フェントン、ホイット・N・ダッガン)

転写のレベル (M・J・ドリスコル)

編集におけるデジタル・ファクシミリ (ケヴィン・キーナン)

電子版の真正性認証

(フィル・ベリー、ポール・エガート、クリス・ティフィン、グレアム・バーウェル)

文書管理とファイル命名 (グレッグ・クレイン)

書字システムと文字表現 (クリスティアン・ウィッテルン)

マークアップ選択方法を文書化しておく理由と方法 (パトリック・ドゥルソー)

格納、検索、表示 (セバスティアン・ラーツ)

TEIを使わない方が良いとき (ジョン・ラヴァニーノ)

印刷ベースの編集プロジェクトから電子形態への移行 (ハンス・ヴァルター・ガーブラー)

電子版における権利と許諾 (メアリ・ケイス、ディヴィド・グリーン)

電子版の収集と保存 (マリリン・ディーガン)

補遺 ガイドライン

学術版編集者のためのガイドライン

原則の概要

訳者あとがき

TEIガイドライン第4版と第5版の違いについて

参考文献

索引

執筆者一覧

【編者情報】

ルー・バーナード(Lou Burnard)

オクスフォード大学コンピューティング・サービス所長補佐。1990年からTEIのヨーロッパにおける編集者として活動。専門は、コーパス言語学からマークアップ技術まで幅広い。

キャサリン・オブライエン・オキーフ(Katherine O'Brien O'Keeffe)

ノートルダム大学教授(英文学)。2001年に、『アングロサクソン年代記』をC言語で編集し、アングロサクソンの文脈的特徴の研究を行っている。編集文献学委員会の共同議長を務める。

ジョン・アンスワース(John Unsworth)

イリノイ大学大学院教授(図書館情報学)。バージニア州立大学で人文学先端技術研究所の責任者を務める。1996年から2004年にかけて、MLAの編集文献学に関する委員会のメンバーを務め、2001年から2003年までTEIコンソーシアムの議長に就任していた。