タブローが好きだ。どんな現代美術の投げかけた独断と環境愛に満ちた提示より、細部まで描きこまれた光と影の色彩をもつ一枚のタブローはいい。その理由を説明するのが嫌でずいぶんほったらかしにしてきたが、ときにカラヴァッジオやフェルメールの一枚をあげ、ときに中村宏の「タブロオは自己批判しない」といった強弁を活用させてもらったことはあるものの、総じてぼくのタブロー趣味をあれこれ開示してはこなかった。

タブローがテーブルやタブレットやタブロイドと同じ「世界」を示していることについては、ときどき高山宏君と長電話したりして、その因って来たる意味をよろこんできた。そうしたエピモロジックな話をべつとすると、美術史上でのタブローはやっと17世紀になって自己実現をしたようだ。

タブローの最初の定義は、それ以前にすでに何百枚ものタブローが制作されたのちの、1690年のフュルティエールの辞典に出発した。それも、「画家が絵筆と絵の具を用いてイメージあるいは表象を制作したもので、額縁に入って運搬可能なもの」という味も素っ気もないものだった。4年後、この定義に「暖炉の上方、扉・羽目板・壁面のタペストリーの上に設置される中型の絵画をイーゼル型タブローとよぶ」という上書きが加わった。ついでに「小型のタブローは好事家たちの部屋や陳列室に持ちこまれる」ともあった。

しかし、これでは満足できない。ぼくが必要とするタブローの特徴を言い当てているのは、建築家たちだった。かれらは、張り出し部分、扉や窓や十字窓の開口部、採光のために開かれた壁の厚み、そして部屋の入口まで、建築家はこれらをみんなタブローとよんでいた。もうすこし厳密な棟梁なら、扉や窓の基部が敷居より外に見え、壁の外装面と直角をなしている壁の厚みのことがタブローだった。これならなかなか、いい。

この「壁の外装面と直角をなしている壁の厚み」は注目すべき室内の一角を示している。それを漠然と見ているなら、その一角はたんに部屋の中の陰影でしか感知されない立体感であり、そこにはなんらのイメージや表象が出現しているわけではないのだが、その後、画家たちはこのあやしい「厚み」を"取り出し"てタブローとしてしまったのである。この"取り出し"が画期的だったのだ。

いったい誰がそんなことを始めたのか。誰か、なのではない。多くの画家たちが一斉にその計画にとびついたのだ。本書はそのことを、タブローがどのように自意識を芽生えさせたかという主題として扱った。誰が始めたかではなく、タブロー自身が"それ"に着手していったと捉えたのだ。それゆえ本書はサブタイトルに「初期近代におけるタブローの誕生」と銘打った。

著者のストイキツァはローマ大学・ソルボンヌ大学・スイスのフリブール大学で近現代美術史を研究しつづけてきた名うての論客で、一言でいえばメタ絵画の本格的な研究のステージをつくりあげてきた張本人である。実際にどうかはわからないが、読んでいるとロラン・バルトやジュリア・クリステヴァの相互テキスト理論に精通しているか、もしくは溺れているふしがある。

ストイキツァが本書の主題を象徴させるために乾坤一擲したことは、本書の冒頭にどのタブローをもってくるかということだった。白羽の矢を射たのは、1550年代に描かれたピーテル・アールツェンの『マルタとマリアの家のキリスト』という作品だった。アントウェルペンで描かれた16世紀の先駆的タブローだ。

このタブローは、厨房用品・食糧・花々・折り畳まれた大きなシーツなどの静物を部屋の一角に描いているものなのだが、静物画というより活物画といいたいほどに、何かの動きを感じる。とくに画面の左下にかつては「パン生地」とか「菓子」だと思われていた変なものがあり、そこに一本のカーネーションが突きささっているのが異様な印象なのである。ストイキツァはこのパン生地が実は「酵母」であることをつきとめ(このことがそもそも美術史業界では評判になったらしいのだが)、それの"発見"を含めて、このタブロー全体にテクストが潜んでいること、ある種のタブローは「内部」と「外部」の両方をもっていること、したがってタブローとしての絵画は「メタ絵画」の発生を物語るであろうということを指摘した。

メタ絵画とは聞きなれないが、ようするにマニエリスムやバロックの絵画はルネサンス期の絵画とちがって、タブローという自立をはたすことによって、絵画が絵画を呑みこんだり、絵画が室内空間を参照したり、絵画にひそむモチーフ性やテキスト性が絵画をまたいで相互乗り入れをはたすようになったということである。つまりはタブローとしての絵画は、絵画のメタレベルの作用をつかって自立をはたしたということだ。それをストイキツァは「絵画の自意識」とよんだ。

ピーテル・アールツェン

『マルタとマリアの家のキリスト』1552年

アールツェンの『マルタとマリアの家のキリスト』でタブローが絵画の内外に作用をおこしていることを印象深く指摘したストイキツァは、そこから先、ヤーコブ・デ・ヘインの『ウァニタース』やベラスケスをはじめとする一連の「厨房画」(いわゆるボデゴン)やサミュエル・ファン・ホーホストラーテンの『廊下の眺め』といった、とびきりの"証拠"を次々に繰り出してくる。

図版もなくそのいちいちをここで紹介してもしかたがないからそれらのいっさいを省くことにするが、その説得力は群を抜く。その説得力を支える詳細な推理を一口にまとめるのも憚りたくなるくらいなのである。そのくらい、本書は執拗だ。

けれどもそれらを読んでいると、そして130枚をこえる収録図版をひとつひとつ眺めていると、けっこうな昂揚があった。その昂揚というのは、いよいよタブローについて饒舌になってもいい時期がやっとやってきた、やっぱりタブローこそが「世界」をシステムの内側と外側に動かしていた張本人なのだ、それはテレビやパソコンやマルチメディアが遊んでいる作業をはるかに凌駕する試みだったのだという、いわば「ざまあみろ!」というほどの爽快な気分をもたらしてくれるものだった。

謎のすべてが解けたとか、ストイキツァの解読がまるごと水際だっていたというのではない。17世紀のオランダを中心にした画家たちの試みがいまなお「世界解読」の深部に突き刺さっていることに誇りをもちたくなる。そういう意味である。

タブローの自意識は、アルベルティが「絵画は窓である」と書いたルネサンス期にくらべると、ずっと室内空間を複雑に観照する才能とともに発芽していったとおもわれる。その最もわかりやすい変化はトロンプ・ルイユにあらわれる。

トロンプ・ルイユはたんなる「騙し絵」ではない。建物の空間的な浮き上がりや凹みや開放性を勘定に入れ、そこに何を描けばよいのかということを計算しつくして描いた。このとき壁や扉や窓の特定矩形の凹凸が巧みに活用された。しかしそれはのちにイーゼル型タブローとよばれたように、そこから「取り外し」のきく矩形であり、その矩形のなかには、やろうとおもえば室内の凹凸以上のアクチュアリティとしてのイメージと表象が好きに盛りこめたのである。それがトロンプ・ルイユというものだ。

このようなトロンプ・ルイユを徹底するには、画家は「室内の中の一区画のタブロー化」から「タブロー画面の中の室内空間づくり」へと取り組みを移行させていく。そのために画家が異常な熱中をもって描き出そうとするのは、まず柱と窓である。これで空間の幾何学と外光の方向が決まる。ついでは机の位置であり、その机の上の静物たちである。これらにはすべてイコンとしての寓意が含まれる。これは中世以来のイコノロジーとアルス・コンビナトリアを保証しておくには欠かせない。

次に壁が問題になるし、そこに掛かっているタペストリーや地図や鏡をどのようにするかが大きな作用をもたらす。床の模様とその床に置かれているものたちも効果的である。フェルメールやレンブラントの時代になると、これにカーテンが堂々と加わってくる。

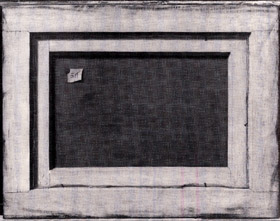

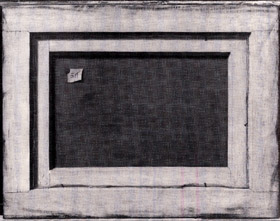

ファン・サンチェス=コターン

『マルメロの実、キャベツ、メロン、胡瓜』1602年

トロンプ・ルイユ

かくして17世紀の画家たちのタブローは、これらの要素を多すぎるほどふんだんに画面に持ちこんだのである。おそらくはこれらの何と何を関係づけるかという計画を決めてから、最後に人物を配したのではないかとおもわれるほど、画面内室内の演出は凝っている。

人物もむろん重大な演出要素だが、その意味は空間の諸要素が出揃ってからのことなのである。

なぜこれほどに凝った室内空間が配当されていくかというと、そうやって出来上がったタブローはふたたびどこかの室内に掛けられるからだった。それゆえ画家たちは入念な遠近法を駆使して、そのタブローが現実の室内の遠近法を狂わさないように配慮した。つまり、タブローはその内部のコンテキストを外部のテキストに照応するために自意識をもつわけなのである。

タブロー・タベルナクルとよばれる手法がある。既存のタブローが描いた表象物を巧みに新たなタブローに填め込むことをいう。一種のモンタージュである。ルーベンスの『ヴァッリチェッラの聖母』が有名だ。

このアクロバティックな手法がいつごろ出現してきたとは決めがたいらしいのだが、タブロー・タベルナクルを使ったタブローが祭壇に組みこまれることがかなり多かったという事情は、聖なる表象物は組み合わせの度合いを深めればそれだけ聖性を保存しうると考えられたことを推察させる。しかしタブローが祭壇の聖性と結託したということよりももっと重要なのは、タブロー自身の自意識が聖性をもってしまうことだった。

これがどういう意味をもっているか、わかるだろうか。絵画に表現された宗教性に聖性があるだけでなく、タブローとして自立した自意識が聖性をもつことになったのだ。

ペーテル・パウル・ルーベンス

『ヴァッリチェッラの聖母』1608年

ぼくはそこのところが興味深いのだが、ルネサンスの宗教画の聖性がマニエリスムやバロックのタブローでは、日常的な室内空間を描いてなお聖性を失わなかったどころか、かえって新たな「聖なるリアリズム」に達したわけである。すでにカラヴァッジョにその試みは萌芽していたけれど、それが17世紀オランダに100連発ほどの充実と密度をもって成就したというのは、たとえば中国における花鳥画や日本における大和絵の例から考えても、いささか異常だとおもわれるほどの成熟した"転換"なのである。その打率というのかその成功率は、中国なら宋元の山水画をもって、日本ならおそらくは浮世絵の集中をもってしか対抗しにくいのではないかというような、そういう連打なのである。

こういうことがフェルメールの一枚、レンブラントの一枚で、われわれが聖性をおぼえて感極まっていた理由だったのだ。

ところで、タブローの自覚をあらわすにあたって、タブロー内部とタブロー外部の関係をたった一つで決定づけられるものがある。それは鏡だ。

タブローの中の鏡は、タブローの中の室内関係を劇的に保証する。そればかりか、ヤン・ファン・アイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』が最も有名だろうけれど、凸面鏡などを上手に描きこめば、それだけでタブローは「世界」の全体を放射あるいは入力することさえできた。そのように思って初期近代のタブローに描かれた鏡たちを拾っていくと(その4分の1くらいを本書は例示しているのだが)、まことに圧巻、ついつい魅入られてしまいそうになる。

ストイキツァはこうした鏡の重視を「反射する絵画」という概念で説明しようとしていた。とくにベラスケスが用いた鏡の用法には、カンヴァスの質感を完全に裏切るための「背反の論理」さえ意図されているというのである。もっと端的にいうのなら、鏡の出現はカンヴァスに付着したペインティング・タブローとしての属性すら隠してしまう可能性をもったというのだ。

ヤン・ファン・エイク

『アルノルフィーニ夫妻の肖像』1434年

これにはタブロー主義者のぼくもさすがに驚いた。これはあまりにも理屈をこねすぎているのではないか、これはポストモダンな相互テキスト理論にはまりすぎているのではないか、そう思った。ところが、本書の最終章の「裏返しのタブロー」のそのまた最後に、一枚の絵が提示され、その絵を見たとたんに、ぼくは降参してしまったのだ。それはコルネリウス=ノルベルトゥス・ヘイスブレフツの、その名もまさに『裏返しのタブロー』と名付けられた1670年前後の作品であった。

図版写真を見てもらうにかぎるけれど、これは究極のトロンプ・ルイユであった。そこにはカンヴァスの裏側だけが描かれているのである! そして左上に「36」と記した紙切れがピンアップされているだけなのだ。ペインティング・タブローの属性はなくなっている。タブローが消失したのだ。そんなことを17世紀の画家があたかも現代絵画のルチオ・フォンタナのように、高松次郎のようにやってのけていたのだった。

なるほど、タブローは最後の最後まで自意識を貫徹してしまったのである。そうだとしたら、レンブラント以降の絵画史とは何なのだろう? ボードレールが批判したように、ただアトリエ主義と写真技術に追従(ついしょう)しただけだったのか。本書を知ってからというもの、いや最終ページを読んでからというもの、ぼくはタブロー主義者の看板を下ろしたままにいる――。

コルネリス=ノルベルトゥス・ヘイスブレフツ

『裏返しのタブロー』1670-75年頃

附記¶ストイキツァの著作はまだ本書しか翻訳されていないとおもうのだが、すでに『シモーネ・マルティーニ』『ポントルモとマニエリスム』『モンドリアン』『創造主とその影』『ドン・キホーテ効果』『スペイン芸術の黄金時代における幻視体験』『ゴヤ』といった濃厚な成果を世に問うてきた。マレーヴィッチの「黒い正方形」をめぐる『陰影小史』もある。1949年のルーマニアのブカレスト生まれ、いまはフライブルク大学で教壇に立つ。