正座と日本人

講談社 2009

この謎はいまだ解かれてはいないけれど、

実は武家も茶人も、アグラや立て膝を好んだのだ。

それなら正座は何のためだったのか。

近代日本が奨励した坐法だったことはまちがいない。

しばしそのことを、つらつら侃々ちょっとは諤々考えたい。

さて、本書は千夜千冊「遊蕩篇」のオーラスである。

威儀をただして正座で締めくくったふりをして、

本音をいえば、次の1330夜から始まる「連環篇」を

アグラで始めるための布石なのである。

千夜千冊、「ISIS本座」に引っ越し。

それでは、おっちゃんこ、ひざまんちゅー。

坐は「すわる」、座は「席」のことである。だから正確には「正坐」と綴るべきなのだが、当用漢字のお定めで坐が座に指定されて、「正座」になった。

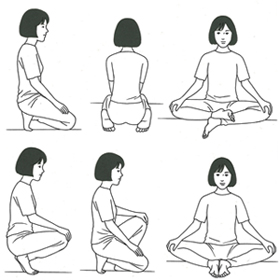

しかし、こんな言葉は明治以降の言葉であって、もともとは正坐も正座もなかった。古代このかた、日本人はいろいろの「すわりかた」をしていた。体の前で足の先をゆるく組むのが安座(あんざ)、ふくらはぎあたりでやや深く組むのが胡座(あぐら)、両足の裏をぴったり合わせるのが楽座(らくざ)、正座状態から足を左右にはずして尻を床につけるのを割座(わりざ)と言い、和式で用便するときのように足を開いてうずくまるウンチング・スタイルを蹲踞(そんきょ)、正座の爪先を踵(かかと)に乗せてしまうのが跪踞(ききょ)、片方の膝を立てるのを建膝(たてひざ=立て膝)などと言った。

それで正座はどう呼ばれていたかというと、跪坐(きざ)とか端坐(たんざ)と呼ばれた。和語ならば「かしこまる」「つくばう」である。群馬県太田の古墳からは、正座をして両手をついて跪(ひざまず)く正装の男性像が出土している。その男性の前に椅子に座る男性がいて、これはおそらく祭司だと考えられるから、この正座の姿は神や祭司に対して恭しい礼をとっているのであろうと思う。そのように、何かに畏(かしこ)まるのが正座だったのだ。

ぼくはいつしか正座が苦手になった。茶席に呼ばれても最初は正座をしているものの、途中からは胡座、すなわちアグラになることが多い。一応、亭主が「どうぞお楽に」と言ってくれるのを合図にするけれど、できればくずしたい。「家庭画報」や「婦人画報」で家元との茶席の場面を撮影されたときも、そうした。なぜそうするかということは、あとでふれる。

日本の歴史のなかで、正座はべつだん正式な坐り方を意味してはいなかった。いろいろだった。たとえば土偶にはいくつか坐像が出土しているが、乳児を抱いた横坐りもあれば、相撲の力士のような蹲踞もある。そのあとの埴輪には登呂遺跡ですでに腰掛けスタイルがあり、古墳時代の埴輪はアグラをしている姿も少なくない。上に書いたように正座もあるが、おそらくは目上に対しての気持ちがあらわれて畏まっているのであろう。

大和朝廷が確立してからも、ほとんど正座などしていない。それまでのひざまずく跪伏礼(きふくれい)をやめて中国式の立礼(りゅうれい)を積極的に採用したほどで、それとともに椅子や机を用いるようになったのだ。中大兄皇子が蘇我を討った朝廷の場面も、すべて立礼になっている。食事も共卓式が好まれた。聖武天皇が絨毯に机と椅子を置いて政務を執ったという記録もある。

アジアの風習を渡ってきたのだから当たり前のことだが、仏像にも正座は少ない。如来は結跏趺坐(けっかふざ)が多く、菩薩や座禅は半跏趺坐(はんかふざ)が多い。結跏趺坐は高級アグラのようなもの、左足を右腿の上に置き、次に右足を左腿の上にのせる吉祥坐(きっしょうざ)と、その逆に右足から組む降魔坐(ごうまざ)とがあるけれど、ぼくは若いころは降魔坐が好きだったのに、それがあるときから痛くなって、いまはもっぱら吉祥坐か、半跏趺坐である。なぜだろうか。

輪王坐(りんのうざ)という坐り方もある。片膝を立てて手を後方につく。浮世絵や風俗画のようで、女っぽい。輪王坐の仏像としては室生寺の如意輪観音が有名だが、十文字美信(1109夜)の立体写真でこれを見たときは、その官能力に息を呑んだものだ。

そういうなかに正座の仏像もときどき混じったのである。2年ほど前にあらためて拝んだが、三千院の勢至菩薩の正座像などがその一例だ。亡者を迎えにいく来迎式だから、衆生を招き入れるために思わず跪いたにちがいない。

僧侶もめったに正座をしなかった。アグラに似た楽坐か半跏趺坐(あるいは結跏趺坐)が多く、読経のときは立つほうを正式にした。仏僧がやたらに正座をするようになったのは、明治の廃仏毀釈以降のことなのだ。

右:輪王坐(室生寺 如意輪観音)

中央:結跏趺坐(阿弥陀如来)、左右:正座(勢至菩薩、観音菩薩)

こういうふうに、長らく日本人は正座を重視などしていなかった。では、武家や武門が正座を普及させたのかといえば、これもけっこうあやしい。だいたい正座は戦闘にはまったく不向きで、いざというときに足が痺れるようではとっさの行動がとれない。それゆえ、ここがかんじんなところだが、むしろ正座は戦闘性を奪う坐り方なのだ。

ふつうに考えれば、正座は体にも悪いはずで、それが証拠に、日本人の体と習慣について初めて本気の記述をのこした貝原益軒の『養生訓』では、「坐するに正坐すべし、膝をかがむべからず」とあって、当時の正座が実はアグラに近かったことを証していた。そうだとすると、正座には別の目的があったというべきなのだ。

そうなのである。たしかに徳川中期から武士たちは正座をすることが目立ってくるのだけれど、これはおおげさにいえば幕藩体制の支配強化がもたらしたもの、藩主や上司に下の者が服従するための押し付けだった面がある。あるいは礼儀を上意下達するためのものだった面がある。二木謙一の『中世武家儀礼の研究』(吉川弘文館)では、3代家光の時期、各大名が将軍に拝謁するときに正座をするようになったと示されている。

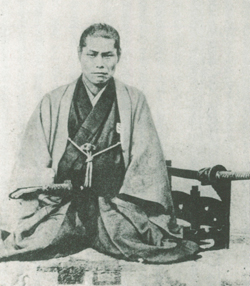

これに応じたのが藩主や儒者だった。岡山藩の池田光政に仕えた熊沢蕃山、林羅山に学び赤穂藩で軍学を教授した山鹿素行の肖像画は、正座をして端座の姿勢をとっている。荻生徂徠も太宰春台も正座の肖像画がのこっている。これがしだいに広まり、定着したのは8代吉宗のころだったろう。

これに対して、国学者たちはもっぱらアグラだったのである。ここがおもしろい。戸田茂睡、荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、いずれもアグラ姿の肖像画になっている。その国学者たちが正座をするようになるのは幕末で、それは吉田松陰(553夜)の肖像は都合8点がのこっているのだが、萩の自宅に所蔵されていたオリジナルがアグラであるのに対して、その後に描かれたものがすべて正座になっていて、ここに、国を憂える者も正座でなければならなくなったという精神的姿勢論が加わったとみなせるのだ。

本書は学術書ではない。気楽なエッセイで、著者の丁宗鐵(てい・むねてつ)さんは百済診療所の院長をしておられるお医者さんである。東洋医学に強い北里研究所をへてニューヨークのスローン・ケタリング癌センターに留学されていた。ここは例の『フラジャイル・スピーシーズ』(人間というこわれやすい種)のルイス・トマス(326夜)がいっとき所長をしていた癌センターで、ぼくがアメリカで最初に訪れたところだ。

その後、北里の研究部長や東大助教授などをへて、開業されたようだ。『医者を信じると病気になる』(講談社+α新書)、『最新漢方実用全書』といった著書もある。しかしかなりの歴史好きのようで、医者なりに腰痛や膝痛の患者につきあい、日本人の生活姿勢や習慣的動作を調べているうちに、坐り方の歴史に関心が出てきたらしい。そのせいか、いろいろよく調べあげている。鋭い切り込みもある。吉田松陰の肖像の前後に、日本の正座に対するイデオロギーが切り替わったのではないかという指摘は、丁さんの卓見だった。丁さんは医者の観点からみても正座を問題にするべきだと考えたようだ。

ぼくもずっと正座には疑問をもってきた。ぼくの家は呉服屋で、おまけに庭の土蔵を潰して不審庵仕立ての茶室をつくっていたほどだから、何かというとすぐ正座させられた。けれどもそれは、幼少期のぼくにはちょこんと坐って心地よいものだった。高校時代は正課で剣道と柔道をやったから、ここでも正座はあたりまえ、それがなくては試合への気分も落ち着かない。

そうではあったのだが、やがて日本文化を分け入るようになり、ピエール・ブルデュー(1115夜)のハビトゥス研究ではないが、いろいろ日本人の所作や舞踊やプロクセミックスな習慣を点検するようになると、どうも正座があやしい。そう、思うようになった。そこへもってきて膝を痛めたために、自分でも正座するのが辛くなってきた。

これはなんとか理屈のうえでも正座に文句をつけて、正座が苦手な我が身を有利にしようと思っているうちに(笑)、本書とはべつにそれなりの“正座あやしい説”の証拠集めをしていた。ルイス・フロイス『日欧文化比較』、『古事談』、『節用集』、大道寺友山『武道初心集』、山鹿素行『士道』、谷川士清『和訓栞』、松平宗円『作法と礼式』、桜井役『礼法読本』などの古典や、多田道太郎『風俗学』(筑摩書房)、石毛直道『食事の文明学』(中央公論社)、小笠原清信『日本の礼法』(講談社)、瀬戸清『習礼入門』(南強堂)などは、そのころの走り読み読書だ。

けれども、なかなか正体が判明しない。正座正統説は昭和初期あたりで、がっちり固められている。

そこへちょっとした決定打を放ってくれたのが熊倉功夫(1046夜)さんの研究だった。たとえば『文化としてのマナー』(岩波書店)である。

いろいろ示唆深いことが満載の一冊であるのだが、そのなかに、正座という言葉が明治維新以降にできたこと、それまでは主として「かしこまる」と言われていたこと、正座が流行したのは跡見花渓(あとみかけい)が跡見学園の女子教育に茶の湯をとりいれてからであること、そもそも利休時代の茶の湯においてもいろいろの坐り方をしていたことなどが、述べられている。

とくに茶の湯でも正座を重視していなかったというところが重要だ。利休の時代、正座もあったが、多くの亭主や客人は胡座や立て膝だったのだ。細川三斎の『細川茶湯之書』には、「客が安坐(ゆるいアグラ)をしてくつろぎ、主人は片膝を立てていた」という記述があるし、長谷川等伯が描いた利休居士像もアグラになっている。熊倉さんは奈良の興福寺光明院の実暁の茶についての覚書『古伝書』を詳しくとりあげ、利休45歳の当時の坐り方に、安座、片膝、正座の3種類が併用されていたこと、また京都の町衆だった針屋宗春の『宗春翁茶道聞書』に「ろく」という言葉が何度も出ていて、これは「お楽にどうぞ」という意味だったことなどを、丁寧に解説している。

やっぱり、そうなのだ。理屈をもちだすまでもなく、だいたい板の間の日々が長かった時代では正座はまったくムリなのである。そこに茣蓙(ござ)や置き畳が入ってからも、初期の畳は堅すぎる。そこで座布団の登場が待たれるのだが、茶室では座布団は使われない。あれこれ考えると、茶室に正座が定番になったのは、やはり明治になってからだということになるはずだ。

階級と正座、差別と正座、外国人と正座の関係なども調べるべきである。本書には、間宮林蔵の『東韃地方紀行』がとりあげられ、安政4年(1858)の幕府が蝦夷に医師を派遣して、世界最初の集団種痘をおこなったときの、平沢屏山が描いた「種痘施行図」が紹介されているのだが、それを見ると、アイヌ人はアグラで、和人はほとんど正座になっている。

ぼくはまだ見たことがないのだが、松前藩の蠣崎監三らがアイヌ人やロシア人と一緒に撮った写真でも、松前藩士たちはすべからく正座をしていたという。時期からすると正座を好んだ新撰組の近藤勇と同じころの話だろうが、これはさきほどの松陰の生前と死後の肖像が変化していることにも対応して、なかなか興味深い。

さて、正座に関しては女性の坐り方こそ、もっと議論されるべきだった。そもそも神功皇后や仲津姫も立て膝なのである。北条政子や北政所も立て膝の絵になっている。

ぼくはできないし、男性陣のおおかたが苦手なはずの“ばあさんずわり”も女性特有だった。さあ、そうなると、どうやら女性の坐り方こそもっと議論されてよかったわけで、日本人の女性の骨格や骨盤のことまで勘定に入れなければ、正座の文化史は画竜点睛を欠くということになる。

もっとおもしろいのは、日本各地の正座の呼び方だ。地方では実に愉快な名称で正座のことを呼んできた。本書から拾わせてもらうことにする。よく見ると、ここには女たちが坐っているのがよくわかる。

「おっちゃんこ・おじゃんこ・おしゃんこ」(北海道・岩手・福島・栃木・群馬・広島)、「ねまる」(山形・宮城・新潟)、「えんこする」(茨城)、「おつくわい・おつくばい」(富山・石川)、「おちょきん」(福井・岐阜)、「おちんちん」(富山)、「おつくべ・おつくばみ」(群馬・山梨・愛媛)、「かしこまる」(千葉・東京・神奈川・愛知・奈良)、「おかっこ・おかっこま・おかっこまわり」(石川・東京・神奈川)、「おっちん」(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・鳥取)、「よめさんずわり・おかあさんずわり」(愛知・京都)、「おんなずわり」(和歌山)、「おぜんずわり」(愛知・兵庫・福岡)、「おまんに」(大阪)、「べべちゃんこ・えーちゃんこ」(岡山・島根・山口)、「おじんじょ」(広島)、「おかこまり・おかっこまり・おかしこまり」(徳島・香川・愛媛)、「おかじん」(福岡)、「きんきん」(宮崎)、「おひざ」(長崎)、「きんきんずわり」(鹿児島)、そして「ひざまんちゅー」(沖縄)等々。

これでもわかるだろうが、各地の家々で正座をしていたのはお婆さんやお母さんたちだったのだ。その言葉が明治以降に躾(しつけ)の言葉に使われ、以上のような方言として今日にのこってきたのだろう。それにしては、なぜそういう「女の坐」が「男の坐」になってしまったのか。

残念ながら、正座の謎はまだ解けない。そうこうしているうちに、いまでは、世界中で正座を正式儀礼としている民族は日本だけになっている。

東アジアでも生活習慣のなかでの一時の正座はあっても、それが儀礼化されることはあまりない。むしろお隣りの韓国がそうであるように、立て膝で立派な儀式をおこなうことが少なくない。イスラム圏も、儀礼の途中でいったん正座はするが、それが10分、30分、1時間に及ぶことはありえない。

日本のマナーはどこかでとんでもないものを取り入れたのだ。いや、作り上げたのだ。それが日本近代史によるものか、「道」に対する謹厳実直によるものか、それとも捩れた日本イデオロギーによるものか、このこと、そろそろ根底から問いなおしたほうがいい。

さて、さて、これで千夜千冊「遊蕩篇」はいったんおヒラキです。

1145夜に『海を渡る蝶』を2006年6月6日に書いて遊蕩篇を始め、3年半にわたって約200冊の気になる書物の感想を綴ってきました。誰を書いてきたかというと、ぼくとしてはけっこう満足な顔ぶれです。

石川啄木、コレット、西郷信綱、梅崎春生、ヘミングウェイ、グリム兄弟、李賀、セルバンテス、吉田健一、ボッカチオ、ラルボー、デフォー、ヘルダーリン、スタニスワフ・レム、心敬、デュマ、ネルヴァル、オルハン・パムク、E・M・フォースター、菊池寛、塚本邦雄、プレヴォー、前田愛、古井由吉、中河与一、メリメ‥‥などの文芸文学者。

鈴木邦男、マーク・シェル、ファビオ・ランベッリ、T・E・ロレンス、ショーペンハウアー、西郷隆盛、宮崎滔天、無門関、パース、イー・オリョン、村上重良、伊藤仁斎、フレイザー、渡辺京二、加地伸行、平塚雷鳥、ベルクソン、三枝博音、ジョン・ヒック、バーバラ・スタフォード、ジグムント・バウマン、法然、モリス・バーマン、石田英一郎、内藤湖南、バーク、アドルノ、ルー・ザロメ、中村昇、山折哲雄、クルト・コフカ、老子、ノーマン・ブラウン、ジェラール・ジュネット、ゴッフマン、タルド、谷川健一、アガンベン‥‥などの思想思索者。

デレク・ベイリー、都築響一、石岡瑛子、原弘、ドナルド・リチー、安田登、川喜田半泥子、杵屋左之忠、ベン・シャーン、モホリ=ナギ、マックス・エルンスト、イリヤ・カバコフ、ブルーノ・タウト、ブルーノ・ムナーリ、観世寿夫、ドーチ‥‥などの芸術者アーティスト。

日浦勇、太田成男、ジョン・バロー、ヘンリー・ペトロスキー、蔵本由紀、佐治晴夫、ワインバーグ、渡辺潤一、オリヴァー・サックス、岡本秀穂、中西悟堂、池内了、ハイロ・リベラ、ジュリアン・ジェインズ、ダマシオ、岩松鷹司、中田力、岩井寛‥‥などの科学技術システム思考者。

それになんといっても法華経、石井妙子、大島弓子、塩見鮮一郎を取り上げ、ホッとしました。しかし、これでまだ放免とはならなかったのですね。まだまだ、次があり、まだまだひょっとしてえんえん続くらしいのです(笑)。

◆

ということで、次の1330夜からはお引っ越しです。ちょいと装いも新たに、ブックウェア・ポータル「ISIS本座」のREN(連)というエリアの中で、

千夜千冊「連環篇」として、またまたお目当ての1冊の本を起点に、

あれこれを書くつもりです。

丸の内オアゾ丸善の「松丸本舗」ともいろいろ連動します。

11月25日、水曜日、正午に、次を叩いてみてください。

http://www.honza.jp