父の先見

岩波新書 2004

滝廉太郎が明治36年2月に24歳半ばで夭折したとは思えない。未曾有の才能が早くから迸(ほとばし)っている。とくに遺作となったピアノ独奏曲『憾』(かん=うらみ)である。万感、胸を襲って貫いていくものがある。ニ短調、8分の6拍子で、終結部のついた複合三部形式だ。

松本正の『滝廉太郎資料集』(大分県先哲叢書)に収録されている自筆楽譜を見ると(図1)、Allegro marcato(アレグロ・マルカート=音をはっきり強く)のテンポが示され、冒頭は附点のリズムがついた甚だ印象的な旋律で始まる。終結部はオクターブの連打で、それにつづく一連の和音が、焦燥・不安を叩きこむように渾然とさせながら、絶望・悲嘆を炎上させている。

まことに寓意きわまりない悲歌曲である。澤井信一郎監督の『わが愛の譜――滝廉太郎物語』という映画があるのだが、そのラストシーンでは廉太郎の恋人ともくされる中野ユキがライプチッヒの誰もいない城館で『憾』を一心に弾く場面となり、その激しくも悲劇的なピアノ演奏がながく続いて廉太郎の早逝を悼むという結末をつくっていた。滝廉太郎に扮したのは風間トオル、中野ユキは鷲尾いさ子で、ぼくは遅ればせながら、この映画で初めて『憾』のピアノ演奏を初めて堪能したものだ。

中野ユキというのは幸田露伴(九八三夜)の妹の幸田幸のことで、実際にはヴァイオリニストであって、廉太郎の恋人ではない。この映画の原作を書いた郷原宏がそういうふうにフィクショナルにしたのだが、これはなかなかの翻案だった。ちなみにピアニストだったのは幸の姉の幸田延のほうで、ボストンのニューイングランド音楽院に留学し、その後はウィーンでヨーゼフ・ヘルメスベルガーに師事した。彼女こそは日本最初のピアノ演奏家だった。

それにしても『憾』は傷ましい心を貫く曲だ。僅か64小節の3部形式のピアノ曲ではあるが、第2部では長調に転調して、レガートな曲調がなんとも優美な弱奏となり、その直後にメゾフォルテからフォルテによる主題の再現に向かうのだ。痛哭であって、フラジリティに富む。まさに滝廉太郎が自身を刻印した絶顛だった。

ぼくはめっぽう滝廉太郎が好きである。いつごろ好きになったかというと、ずうっとずうっと好きだった。おそらく母が『花』や『箱根八里』や『荒城の月』を縁側の夕暮れに唄ってくれて以来のことだろう。とくに『花』である。最初からやけに心に滲みた。『荒城の月』のほうは学校で教わり、竹原恵美子先生のオルガンを伴奏に口を大きくあけて全員で唄わされたのだと憶う。

「もういくつ寝ると」の『お正月』が滝廉太郎の作曲であることや、『花』が組曲「四季」のひとつであることなどを知ったのは、ずっとのちのことだった。あれこれ読んでからのことだ。ただ、この少壮夭折の天才については、以前から一般書が少なかった。1950年代の遠藤宏の『瀧廉太郎の生涯と作品』(音楽之友社)、小長久子の『滝廉太郎』(吉川弘文館の人物叢書)、宮瀬睦夫の『瀧廉太郎伝』(関書院→大空社)の先駆的研究のほかにはなかなか詳細なものがなく、しばらくその人生にもその周辺にも近寄りがたかったきらいがあった。

それがあるとき岡倉天心(75夜)との関連で伊沢修二に関心をもつようになって、やっとその周辺が浮き彫りになってきた。ぼくがそのようになった時期と前後して、なぜか資料や論考も急にふえてきた。1990年代に入ってからのことだったが、塚原康子『十九世紀の日本における西洋音楽の受容』(多賀出版)、中村理平『洋楽導入者の奇跡――日本近代洋楽史序説』(刀水書房)、中村洪介『近代日本洋楽史序説』(東京書籍)などの大著があいついで発表されたのだ。安田寛の『唱歌と十字架』(音楽之友社)というユニークな著作も刊行された。

こうして最近になって今夜とりあげた海老沢敏の本書が出たのだが、実は本書は滝廉太郎を詳しくは案内していない。新書ということもあってのことか、香りはあるのだけれど、さっと水彩のように書いている。ヨーロッパ音楽との関連を指摘するところも多い。

それというのも著者は本格的なモーツァルトの研究者で、『モーツァルト像の軌跡』『モーツァルトの旅』(音楽之友社)、『モーツァルトの生涯』(白水社)、『モーツァルトを聴く』(岩波新書)、『変貌するモーツァルト』(岩波現代文庫)などの著者として知られ、いまは新国立劇場の副理事長をしておられる重鎮である。だから滝廉太郎の研究家ではないのだが、以前、童謡「むすんでひらいて」がどのように海外から流れてきたのかということを追跡されたことがあって(『むすんでひらいて考』岩波書店→これはおもしろい)、おそらくはその延長で滝廉太郎をさらりと綴ったのかと思われる。しかしそのぶん、いかにも往時の滝廉太郎を偲ぶような香気を漂わせた。

ところで、今夜は伊沢修二については書かないけれど、この人は滝廉太郎の前史にとってはどうしても欠かせない人物である。

伊沢は明治7年に24歳の若さで愛知師範学校の校長に任命されている。すると、その付属幼稚園で早くも「遊戯唱歌」を試みている。ドイツのフリードリッヒ・ウィルヘルムやアウグスト・フレーベルの幼児教育論に共鳴し、「キンダーガルテン」にもとづく唱歌教育を日本に導入したかったからだった。こり試みは日本の近代音楽の燭光を告げるものとしても、そうとうに早い。

その試みはすぐに文部省に聞こえ、伊沢は翌年には留学生監督官の目賀田種太郎とともにアメリカに調査に赴いた。ここからが伊沢が日本に洋楽を導入するパイオニアになった経緯になっていく。

伊沢はボストン近郊のブリッジウォーター師範学校に入り、そこでルーサー・ホワイティング・メースンに出会っている。メースンこそ日本に唱歌と賛美歌を導入した張本人である。ついで伊沢はハーバード大学の理学部に入ってダーウィンやスペンサーの有機的進化論の洗礼をうけ、28歳のときに帰国してからは、メースンの協力で日本に洋楽教育をどのように導入すればいいかという展望の実現に着手した。こうして伊沢と目賀田の二人は明治11年に文部省に上申書を書く。田中不二麿宛である。こういうものだった。

「我ガ国楽ヲ起スヲ得ベシ。国楽トハ我国古今固有ノ詞歌曲調ノ善良ナルモノヲ尚研究シ、其ノ足ラザルハ西洋ニ取リ、ツヒニ貴賎ニ関ハラズ雅俗ノ別ナク、誰ニテモ何レノ節ニテモ日本ノ国民トシテ歌フベキ国唄、奏ズベキ国調ヲ興スを言フ。是レ国楽ノ名アル故ナリ」。

日本には「国楽」が、すなわち「ナショナル・ミュージック」が必要だというのである。この提案が受け入れられ、伊沢は明治12年に音楽取調掛となった。翌年にはメースンも着任し、明治14年には初の「小学唱歌集・初編」の刊行にこぎつけた。いまも知られる『蝶々』『蛍の光』『庭の千草』『霞か雲か』『仰げば尊し』などが、スコットランド民謡やアイルランド民謡を借りて誕生した。日本人の独特の歌詞がくっついた。

実は、この音楽取調掛が設置された明治12年が、滝廉太郎が東京芝の南佐久間町に生まれた年なのである。あとで知ったことであるが、南佐久間町はぼくが銀座のPR通信社が分社してMACになったとき、そのMACの事務所が移ったところだった。

伊沢修二については、上沼八郎の『伊沢修二』(吉川弘文館)がわりに早くからまとまっていて、すでにその全貌がほぼあきらかだったのだが、その後もしだいにその広さと深みが研究されてきた。「音楽取調成績申報書」をまるごと収めた『洋楽事始』(平凡社東洋文庫)も山住正己によってまとめられ、たいそう貴重な資料になっている。

ぼく自身は、伊沢がアメリカでグラハム・ベルのお父さんに「視話法」を習っていたことも気になっているのだが、それとともに、アーネスト・フェロノサがハーバート・スペンサーの研究者であったことに関連して、当時の「文明開化」がスペンサー流の社会進化論によって大きく推進されたことにも注目している。いずれそのへんのことも書きたい。

ちなみに伊沢とともに洋楽導入に尽力した目賀田種太郎は、もともとは宣教師のフルベッキからジョン・フェリス宛の照会状をもらってアメリカに留学していた。これもハーバード大学である。そこに伊沢が加わってメーソンに日本招請を口説いたわけである。目賀田は帰国してから勝海舟(338夜)の三女と結婚した。目賀田が日本の唱歌や洋楽の導入にはたした役割が過小評価されているのではないかということは、安田寛の『唱歌と十字架』が追っていた。

さて、滝廉太郎の故郷といえば、たいていは『荒城の月』の舞台とおぼしい九州大分の竹田だろうと思われている。が、実際には『荒城の月』のモデルは竹田の岡城ではないし、滝廉太郎が竹田を故郷としているわけではなかった。能吏の子として東京の芝に生まれた。

最初は芝に、ついで横浜に転居、明治19年には富山に、そしていったん東京に戻って麹町尋常小学校尋常科を出てから、父母が移った大分の大分町に転じたのは11歳のときである。竹田で小学校高等科に入っている。だから竹田に住むのは、明治25年に父親が直入郡長に任ぜられてからのことだったのだ。

ただ、これが意外な僥倖だった。ここの高等小学校で渡辺由男という音楽教師に最初の「音楽のめざめ」を教えられた。竹田の高等小学校にこうした地方には珍しくもオルガンがあったのも幸いした。もっとも竹田にいたのはそこまでで、明治27年には親元を離れて東京に戻っている。本気で音楽を勉強したくて、18歳年上の従兄の滝大吉のもとに転がりこみ、上野の東京音楽学校で音楽に打ちこむことになった。日清戦争の戦端がひらかれていた時期である。

そういう廉太郎に初めて本格的な洋楽を叩きこんだのは、この人も注目人物の一人だが、ほかならぬ小山作之助だった。小山はやはり音楽取調掛の出身で、芝唱歌会などを組織したり、のちには『夏は来ぬ』『川中島』『敵は幾万』などの唱歌や軍歌を作っている。廉太郎はその芝唱歌会に入会し、そこで上野の東京音楽学校(現在の芸大)への入学準備をした。まさに受験勉強である。

当時の音楽学校の受験科目は、読書・作文・算術・英語訳読・唱歌の5科目で、音楽ばかりができてもダメだった。唱歌は面接官の前で唄ってみせるというものらしい。

難関ではあったけれど、ともかくも廉太郎はこれに合格した。入学してみると、予科と本科師範部と本科専修部のカリキュラムが待っていた。予科は倫理・唱歌(単音唱歌)・洋琴(ピアノ)・音楽論(楽典・写譜)・文学(和漢文)・英語・体操舞踏。本科師範部はこれに声楽・器楽(ヴァイオリン)・音楽史・詩歌額・作歌が加わり、専修部では外国語、器楽のヴィオラ・ダブルベース・フルート・クラリネット・ホルン、和声学、教育論がさらに加わった。かなりハードだ。いずれも倫理が重視されているのは、戦後日本の教育現場とはまったく異なっている。

主事は上原六四郎。教授陣は国文学・漢文が鳥居沈(リッシンベン=まこと)、ヴァイオリン・和声学が幸田延、歌唱・音楽理論が小山作之助など。当時の第一線である。東京帝国大学哲学科に就任したケーベル先生も、ときにピアニストとして指導に当たった。

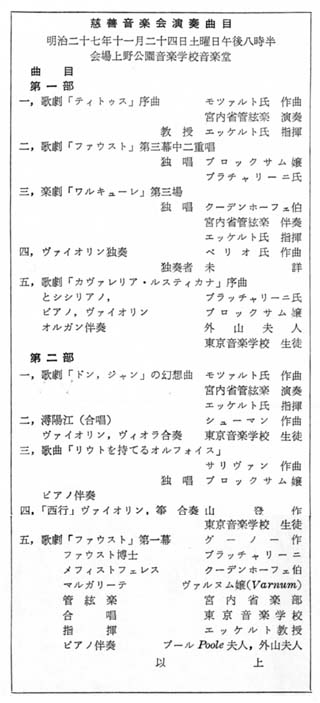

廉太郎が予科に入ったばかりの明治27年11月24日土曜日に、音楽学校の音楽堂(いのま奏楽堂)で「慈善音楽会」が開かれている。そのときのプログラムが残っているのだが(図2)、すでにモーツァルトやシューマンやワーグナーが演奏されたり歌唱されたりしていることがわかる。廉太郎は息を呑んでこの演奏に堪能したにちがいない。クーデンホーフエ伯とは、かのクーデンホーフ光子(632夜)がのちに嫁いだ伯爵のことである。

東京音楽学校時代の廉太郎は、最初から才能を発揮していたわけではなかった。しかし、明治28年に6年半の留学をおえた幸田延が帰国したあたりから、延にピアノ・ヴァイオリン・声楽の個人指導も受けるようになって、廉太郎の天分が一気に開花しはじめた。

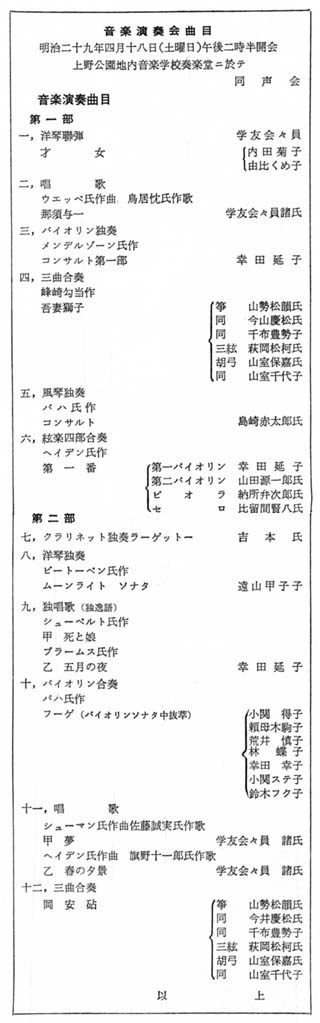

とくに翌年の4月28日土曜日の「音楽演奏会」が多大なインパクトをもたらしたようだ。これもプログラムが残っているので示しておこう(図3)。見られるとおり、幸田延が大いに活躍している。このときの幸田延についての藤野高根の感想が「文学界」にある。「来衆の待ちに待つたる幸田延子女子の返り初演奏なり。ヰオリン独奏のいともいみじき。弓持つ手の働き冴えわたりて美はしきに、左指の運動の精確なる、糸より走る楽声のいと妙なる、誰とて耳熱し胸迫りて其技倆に服せぬは無かるべし」といった案配だ。

やがて廉太郎もこの手の音楽会で独唱をしたり、ピアノを弾いたりするようになる。ケーベル先生そっくりの演奏ぶりだったらしい。それとともにいよいよ作曲をしはじめた。東くめの作詞による『春の海』『懐友』『夕立』、中村秋香作詞による『散歩』『尽せや』『無常』『春の野』などだ。いずれも習作とおぼしいが、このあと爆発する才能の片鱗がうかがえる。歌詞はこんな感じだ。

「春の海」(ハ長調・4分の3拍子)

和歌の浦の 春の朝気

八重の潮路 風もなぎぬ

寄する波の 花もかすむ「無常」(ジルヒャー原曲の編曲)

はかなきは人の世 悲しきは人の身

今日ありて明日なく 今ありて後なく

あなはかなし あなはかなし

学校時代の廉太郎を鼓舞しつづけたのは親友の鈴木毅一である。鈴木は作曲家としてではなく、子供たちへの唱歌運動の波及者として知られる。廉太郎の最大の応援者でもあった。

病弱でもあった廉太郎はいったんは竹田に療養に帰ったりもするのだが、東京に戻ってくると鈴木の激励もあって力を取り戻し、明治31年7月には本科を卒業、9月には専修科に進んでいよいよ日本語による歌曲の制作に専心する。内村鑑三(250夜)の講演を聞き、巌谷小波に童謡の歌詞についての教えを乞いに行っているのは、この時期である。こうしてついにあの才能が発揮されることになる。それが明治33年に共益商社から刊行された『四季』だった。『花』『納涼』『月』『雪』の組曲である。

よく知られる「春のうららの隅田川」の『花』は、武島羽衣による4行3節の歌詞に、イ短調・4分の2拍子で歌唱部を2部に構成して作曲したもので、それにピアノ伴奏をつけている。音楽史家や批評家たちは挙って「これは早熟なのではなくて、一挙に円熟がやってきているのだ」と絶賛する。ここに掲げるのは『花』の冒頭部だが(図4)、本書の著者は次のように褒める。

ピアノによる4小節の前奏は、左手の低いオクターヴによる音の動きに支えられて、右手がかろやかに弱く、16分音符のこまやかな動きの重音でカーヴを描いて、春のうきうきとした情趣を打ち出し、重唱で、隅田川を行きつ帰りつする小舟の情景、岸辺の朝な夕なの桜や柳の親しげな素振り、そして堤の上に姿を見せる夕べの朧月の絶景が歌われていく。各節は4小節の間奏を二つ差し挟んで、いずれも2部形式で構成されているが、歌詞第1節と第3節が2部重唱で通唱されるのに対して、中間の第2節は独唱2部が前半と後半を歌い分けるという工夫がこらされており、間奏の微妙な変化ともども、附点リズムが強調されて、春のいきいきとした情趣を醸し出す秀逸な歌曲になっている。

いささかありきたりな褒め方という気もするけれど、のちに山田耕筰は「その頃の上野はきわめて幼稚なものだった」と前置きし、「作曲科というようなものは上野には全然なく、滝君の作品だけが芸術的な香りを持つものとして光っていた」と述懐しているのだから、やはり廉太郎の才能は図抜けたものだったのである。

組曲の『納涼』(イ長調・8分の6拍子)は東くめの作詞のお囃子ふう、『月』(ハ短調・8分の6拍子)は廉太郎自身の作詞の短調歌曲、『雪』(変ホ長調・4分の4拍子)は中村秋香の作詞で重唱曲である。研究者たちによると、これらは当初から組曲として構想されたのではなく、途中から組み立てられていったのだということになっている。

驚くべきはこの『四季』が組み立てられていたころ、ほぼ同時に『荒城の月』『豊太閤』『箱根八里』が作られ、そしてピアノ曲『メヌエット』も作曲されていることである。つまりは、明治33年は1900年ちょうどなのだが、この世紀を分ける時期、滝廉太郎は爆発的に才能を開花させたのだ。与謝野鉄幹が「明星」を、内村鑑三が「聖書之研究」を創刊し、新渡戸稲造が『武士道』を書き、漱石がロンドンをめざしてヨーロッパに旅立ったその年の前後、滝廉太郎は一心に日本歌曲の原景をつくりあげたのである。

よく知られているように、『荒城の月』は土井晩翠の詩によっている。晩翠が学生時代に遊んだ会津若松の鶴賀城や先代の青葉城の印象にもとづいている。だから歌詞は竹田と関係はないのだが、廉太郎自身が竹田の岡城を想って作曲したとしても不思議はない。

ただ、この楽譜は「中学唱歌」に収録されたものしか残っておらず、廉太郎なら必ずや伴奏譜をつけていただろうに、それがいまではわからなくなっている。そこで、この『荒城の月』の譜面については、のちに山田耕筰が「先輩に対して非礼とは思いましたが、旋律に一カ所筆を加えました」と述懐したことが定説になっていて、いっとき話題になった。が、これはホ音のシャープ記号を除いたことくらいのことで、それほどのことではないだろうと思っていたのだが、その後の研究によると、山田はそれだけでなく編曲するにあたって、原曲のロ短調をニ短調にし、音符のベースを8分音符から4分音符に変えていたという。

ぼくはこのへんのことがどの程度の“改作”なのかわからないのだが、どうであれ、それほど目くじらをたてることではないだろうと思っている。山田は滝廉太郎の7歳の年下だったけれど、ぼくには滝廉太郎の次は中山晋平で、その次に山田耕筰が大好きなのだから、こういうことはむしろ連なっていてほしいのだ。

さて、こうして希有の才能を開花させつつあった廉太郎のもとに、その明治33年の只中の6月、ドイツ留学が下命された。3カ年のライプチッヒ音楽学校への留学である。

これはその後の運命を知るわれわれにはいかにも沈痛の旅立ちに見えるのだが、廉太郎自身にとっては国家日本を背負っての音楽留学で、大いなる抱負に満ちたものだった。明治34年4月6日、廉太郎は日本を旅立った。意気揚々の旅立ちである。

意気揚々であったことは、多くの葉書や手紙が証明している。ドイツ船ケーニヒ・アルベルト号で横浜を出港し、香港・コロンボ・スエズ運河・ジェノヴァと回っていったのだが、それらに寄港するたびに送られた消息の内容を読んでみると、廉太郎の胸が大いに膨らみ、心が附点音符のように躍っていることがよくわかる。

ベルリンに着くと巌谷小波がいて、二人がドイツを舞台に日本の将来を交わしあっていたこともよく伝わってくるし(21日間のベルリン滞在中、5回以上落ち合っている)、ライプチッヒに行ってからもベルリンに来た幸田幸とドイツ語の学習のための交信を頻りに交わしている。鈴木毅一や両親にも音信を欠かしていない。

しかも廉太郎は「ドイツ人は理屈に甘い」といった感想をさえもらしていて、まことに自信に満ちてもいるのだ。ところが、できるかぎり出掛けたという演奏会では、しだいに打ちのめされていく。そこで演奏されるドイツ人たちによる交響曲があまりにも壮大なのである。ここが一神教の民族と多神多仏の国との音楽的分岐点でもあった。そこへもってきて、ついに肺結核が襲ってきた。その年の11月には入院してしまう。

明治34年は廉太郎24歳である。体調はまったく思わしくなく、ついに帰国を厳命される。余命はここで1年も残っていない。やっとのことでロンドンで土井晩翠や姉崎正治と出会い、しばらく小康状態を保って7月にふたたび乗船すると、大望は破れて傷心のまま横浜港に帰ってくることになった。

10月、廉太郎は東京にいる。17日に滝大吉のところに身を寄せ、30日には身を焦がして新たな作曲に向かった。それが『別れの歌』である。翌日には『水のゆくへ』を作った。

ぼくは『別れの歌』にもめっぽう弱い。ホ短調、4分の4拍子の混成4部の合唱曲になっている。どうやら廉太郎自身の詩のようだ。

なごりををしむ ことの葉も

いまはのべえで ただつらし

あすはうつつ けふはゆめ けふはゆめ

のこるおもひを いかにせむ ああいかにせむ

これは辛い詩だ。あまりに辛い。痛みが稲妻のように走っていて、そこから光芒がポキッと折れている。まさに曲と詞が滝廉太郎の折れた翼のごとくに、「夢うつつ」の空中にさまよっているのである。

CDで聴いてみると、まずバスの独唱が上行音階を進めて歌い上げられ、「ことの葉」が言葉にならないままに上の3声に継がれ、繰り返されている。まさに「嘆声」である。そこへ強弱・強弱のデュナミークの4声がまさに「夢うつつ」の分別さだかならないままに浮遊する。まったくやるせない。それが最後になるとフェルマータを伴って、なぜか激昂して終わっていく。これでは、聴いた者がどうしていいかわからない。翌日に書いたというニ短調の『水のゆくへ』も同様で、ピアノの8分音符の連打がまるで『方丈記』の水の流れのゆりかえしなのである。

木末(こずえ)のうそぶき 静かになりて

草葉のささやき 消えゆく夕べ

しげみをぬひて流るる水に うつれる星かげ 三つ四つ二つ

やどれる光はよどむと見れば 流れ流れて たえせぬ水

あはれいかにか 思ひせまりて

いづこのはてに急ぎゆくらん

あはれいづこのはてに

本書の著者は、この『水のゆくへ』が人の世の運命の変転を託した歌曲として、最後に3声が主題を反復しながらにコーダをかたちづくっていくあたり、「超絶的な歌曲様式の創造であり、実現であった」と書いている。

まさにもはや滝廉太郎の命は消えつつあったのである。11月23日、ついに脳溢血で倒れると、翌日、喘ぎながらも大分に向かった。数日をかけた旅である。かくて明治36年に25歳になるはずの滝廉太郎は、最後の力を注いで『憾』を作曲すると、6月29日に絶命する。その絶命の地には(大分市府内町の遊歩公園)、ぼくも訪れたことがあるのだが、いまは朝倉文夫(240夜)の滝廉太郎像が立っている。ブロンズの眼鏡の奥のまなざしが、ずいぶん遠いところを見つめている像だ。

では、話は最後のことになるが、冒頭に紹介した『憾』は第2部のところまでだった。そのあと、第3部になると最初のテンポのアレグロ・マルカートの再現部があらわれ、クレッシェンドとデクレッシェンドとメゾフォルテが嗚咽のように微妙に変化する。こうして音の勢いが長いデクレッシェンドでしだいに弱まっていくと、最後に突如としてフォルテッシモとなり、16音符の速くて激しい両手の交替による分散和音が連続するのである。

そして、激越なゼクヴェンツ(反復進行)になっていく。が、それで『憾』は終わりなのではなかった。著者はそのあとについて、こう述べている。

「それは死に行く者の末期の喘ぎ、そして生への最後の執着なのであろうか。だが、その直後、こけまた思いがけぬほど突如たる主音のニ音が、群がっていた下図知れない音符たちのどれよりも低い位置で、それも右手によって、8分音符で、強く、そして短く打ち鳴らされて、全局の流れがまさに一挙に断ち切られるかのように締めくくられる」というふうに。

滝廉太郎は、ここにまさに自身の心臓の鼓動の劇的なる停止を音楽化してみせたのだ。高潔にして、フラジャイル。サブライムにして最微弱な昏倒。ここにおいてわれわれは、4人目の滝廉太郎になるべきなのである。