ここが家だ

集英社 2006

Ben Shahn & Arthur Binard

remainig snow? leftover snow?

lingering snow?

いや、どれも残雪に及ばない。

中原中也賞のビナードが

ベン・シャーンのペン画を借りて、

第五福竜丸を絵本にした。

これ、日本人がしていないことである。

ああ、ハロー注意報。

おお、東京の山猫大明神。

1954年3月1日、アメリカ国防省がマーシャル諸島のビキニ環礁で水爆実験をした。ヒロシマの原爆の1000倍の威力である。キノコ雲は35キロの上空に達し、大量の放射能が風と潮流に乗って太平洋を汚染した。

マーシャル諸島の住民は被爆、ビキニ環礁近くで操業していた日本の漁船の第五福竜丸の23人の船員たちが死の灰を浴びた。かれらは2週間かかって静岡県の焼津に帰港して、この恐怖の体験をポツリポツリと語り始めた。けれども、語りおわらずに死んだ船員もいた。「第五福竜丸事件」という。昭和29年のことだ。

それから3年後、ベン・シャーンが月刊誌「ハーパーズ」に挿絵を描いた。物理学者ラルフ・ラップの第五福竜丸についての記事に添えた挿絵だったが、ベン・シャーンはそれを“Lucky Dragon Series”として連作にした。そして、主人公を第五福竜丸の無線長だった久保山愛吉にし、次のような一文をつけた。

「放射能病で死亡した無線長は、あなたや私と同じ、、ひとりの人間だった。第五福竜丸のシリーズで、彼を描くというより、私たちみなを描こうとした。久保山さんが息を引き取り、彼の奥さんの悲しみを慰めている人は、夫を失った妻の悲しみそのものと向き合っている。亡くなる前、幼い娘を抱き上げた久保山さんは、わが子を抱き上げるすべての父親だ」。

それから50年たって、アーサー・ビナードがベン・シャーンの絵に詩をつけ、絵本にした。それが本書である。こんなところに“Always”の懐旧はない。

アーサー・ビナードは2001年に、詩集『釣り上げては』で中原中也賞を贈られた。ほうー、そういう詩人が出現したかと、すぐ読んだ。中也より、ずっと社会の響きをもっていた。

この人、いまではちょっとした有名ガイジンである。日本語で詩や絵本やエッセイを書く混血アメリカ人として知られる。混血というのはフランスやアイルランドの血がまじっているせいだ。

が、有名ガイジンであることは、どうでもいい。なんといっても外国語感覚がいい。ミシガン州で生まれ育ってカウボーイに憧れ、中学で陸上に凝り、英語吹き替えの「ウルトラマン」に熱中したのちは、20歳でミラノに行ってイタリア語を、22歳でマドラスに入ってタミル語ととっくみ、東京に来てからでもすでに十数年、日本人よりずっと深々と日本語の「をかし」と「もどき」を味わっている。

謡曲もやる。『羽衣』をお披露目したそうだ。落語も好きだ。ちゃんと三遊亭円窓について稽古もしたし、前座として「猫の皿」の一席をしたようだ。翻訳はもちろん玄人はだし。いわむらかずおの傑作絵本『14ひきのシリーズ』の翻訳をし、山之口貌の『ねずみ』の翻訳にも、菅原克己の現代詩にも挑戦する。

何冊かのエッセイ集の内容も、日本語の「妙」を題材にしていることが多い。

青森が好きで青森にはよく行くそうだが(百足町の町づくりにかかわってもいる)、津軽弁でいう「えぱだ」に感じ入っているのだ。「えぱだ、さびさね」と言えば、「妙に淋しいね」という意味になる。

ビナードは、日本文化や日本語がもつ、この「えぱだ」が好きなのだ。だから、正体の知れない日本語にぶつかると色めいてくる。ゴキブリの語源が「御器かぶり」にあることを知って狂喜した。

エッセイ集のひとつ『日本語ぽこりぽこり』は、講談社エッセイ賞をもらった。その前の『空からやってきた魚』には俳句まがいの句、短歌まがいの歌も随所に詠まれていて、ほほえましい。

俳号もつけた。アーサーをもじって「朝田男」「朝之介」、好きなアメンボにちなんで「水蜘蛛」「あしたか」「飴坊」などなどを考案したが、「飴坊」はアメリカを揶揄したようでまずいなとか、いろいろ悩んだすうに、自転車がめちゃくちゃ好きなので「ペダル」にした。

この俳号は実にいい。もっとも苗字を何にしての「ペダル」なのか、そこを知りたいが。で、ペダルはこんな句を詠んだ。「冬の川 たが自転車か たが靴か」。いまは40歳になっている。

そういうアーサー・ビナードが、あるときベン・シャーンの第五福竜丸の悲劇を描いた絵を知って、絵本にしたのである。そのまま紹介したほうがいいだろうが、全部を引用するのは版元に悪いので、ちょっと覗き見してもらおう。

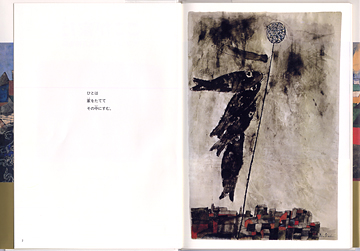

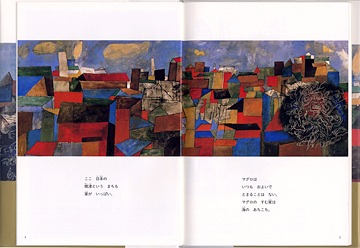

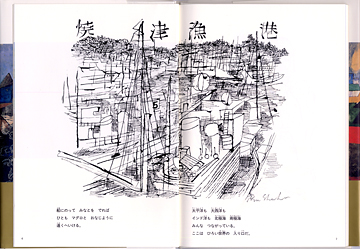

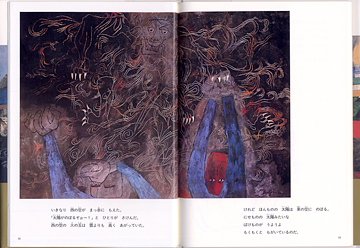

最初に、「ひとは 家をたてて その中にすむ」とあって、鯉のぼりの絵がある【1】。いい絵だ。次に「ここ 日本の 焼津という まちも 家がいっぱい」で、「マグロは いつも およいで とまることはない。マグロの すむ家は 海のあちこち」【2】となって、焼津漁港のすばらしいスケッチになる【3】。

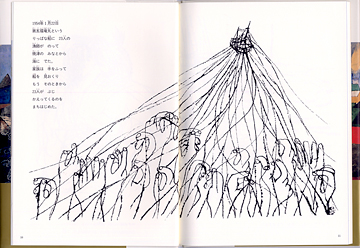

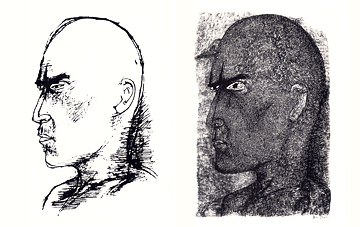

ここから漁師たちのプロフィールに入って、「1954年1月22日 第五福竜丸という りっぱな船に 23人の漁師がのって 焼津の みなとから 海にでた」【4】となって、死の灰に出会うドラマに漕ぎ出していく。こうして「いきなり 西の空が まっ赤に もえた」からは、被爆の現場を描く場面と文章になっていく。なかで、久保山愛吉さんの2枚の肖像画が対比されているところが、胸を打つ【5】。歴史に残響する強烈な肖像だ。

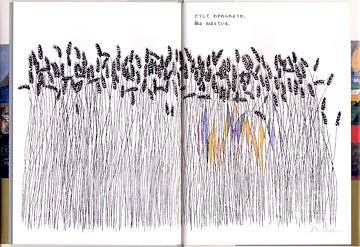

最後に「ひとびとは 原水爆を なくそうと 動きだした。けれど あたらしい原水爆を つくって いつか つかおうとかんがえる ひとたちもいる。実験は その後 千回も 2千回も くりかえされている」というふうに静かに告訴し、見開きいっぱいに「どうして 忘れられようか 畑は おぼえている」【6】と括ると、ベン・シャーン得意の麦畑が広がるようになっている。ざっと、こういうものだ。

マグロと おなじように 遠くへいける」

23人の漁師がのって 焼津の みなとから 海にでた」

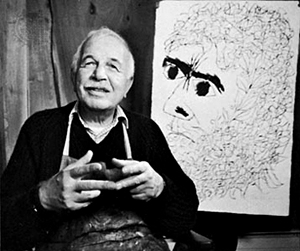

ベン・シャーンについては、あれこれ説明するまでもないだろう。リトアニアに生まれて、20世紀早々に移民の子としてアメリカに移住したのが7歳のとき、その後は石版工として働きながら、ニューヨーク大学、ニューヨーク市立大学に学び、ナショナルアカデミーでデザインを習得した。

時代は世界大恐慌の真っ只中。ベン・シャーンは欧米社会の矛盾を絵にしたいと思った。ドレフュス事件を描いた。画壇はその絵にドキッとした。とりわけ1931年からおこったアナキストのサッコとヴァンゼッティの裁判や、労働運動家のムーニイの投獄に逆上して、「声なき慟哭」をあらわしたともいうべき連作を発表したことが話題になり、その後は、その独特の手法と主題によって、多くのクリエイターの社会性を打撃しつづけた。

日本語になったものなら、バーナーダ・シャーンが編集した『ベン・シャーン画集』(リブロポート)を見れば、その絵の意図のすべてが伝わる。日本では粟津潔さんが強烈な影響をうけている。

そのベン・シャーンの数々の絵を、ビナードはまともに背負って(引き受けて)絵本にした。なんら変化球にしていない。そのまま受け止めた。しかも余韻をのこすことに腐心した。そのことは『ここが家だ』というタイトルにも表象されている。この感覚がみごとだった。

ぼくはこういうコラボレーションを見ると、胸がいっぱいになる。原水爆反対の絵本だから胸がいっぱいになるのではなく、一人の画家の連作の絵が一人の詩人の絵本になったことに、ときに嗚咽する。しかも、このコラボレーションは実際のコラボレーションではない。時代をまたいだコラボレーションなのだ(ベン・シャーンは1969年に死んでいる)。

ぼくは「遅ればせ」という言葉が好きで、いつかこのことを説明する日もあると思うのだが、この数年をかけて構成した「ジャパン・マザー・プログラム」の100ステップくらいの次第のなかにも、この「遅ればせ」を入れておいた(実はいま、小布施に住んでいるハート・ララビーさんに英訳をしてもらっている)。

「遅ればせながら、私儀、只今、やはり参上致しました」。これが大事なのである。準備ができれば、いつだっていい。いくら遅ればせだっていい。そこに参上するべきなのだ。「遅ればせ」は「遅れ馳せ」。そこに駆けつけることをいう。

いまからでも、コラボレーションをやるといい。時代をまたいだコラボレーションは、やろうと思えば、誰でもできる。相手はプラトンからジョン・レノンまでいる。空海から北園克衛までいる。誰と組んだって、いい。その成果を出版したりCD化するとなると許可も必要になるが、それも努力次第だ。いつか許可もとれるだろう。なによりも、自分がうけた感動をなんとか新たな物語や音楽にしてみたいと思うことが重要だ。

なぜアーサー・ビナードがこういうコラボレーションができたのかといえば、きっといろいろ理由があっただろうが、やはり心を打った日本語の短歌や俳句や詩を、納得のいく英語にしたいと思いつづけ、それを試みてきたことが大きかったのではないかと思う。

たとえば、ビナードはあるとき宮柊二の短歌に出会って、おおいに感心した。「自転車を道に駆りこし修道女えごの木下(こした)に降りて汗拭く」。これは自転車大好きなビナードだから感心したともいえるが、次の2首に唸っているのは、さすがだ。

藤棚の茂りの下の小室に

われの孤(ひと)りを許す世界あり

あたたかき饂飩(うどん)食ふかと吾が部屋の

前に立ちつつわが妻が言ふ

ビナードは日本語をたんに読んでいるのではない。翻訳しようとしているのでもない。真髄に迫ろうというのでもない。その表現の「本来」から、自分を含めた社会の「将来」を見据えている。そのための翻訳コラボレーションなのである。ここが、たいしたものなのだ。だから本気のコラボレーションができる。

ということは、安易な妥協をしていないということでもある。たとえば、斎藤孝の『声に出してみたい日本語』を買って読んでみた。好きな能の文句も出てくるので、嬉しくなって声に出してみたら、『高砂』や『鶴亀』の解説のところで、「どちらもとことんめでたい状況を歌っている。覚えておくと、めでたい席で使えて便利だ」とあるのに、おおいに失望した。能をチラシ広告の文句のように「使えて便利だ」などというシンケイが信じられないと怒るのだ。

こうした“有効本”の全部が悪いわけではないが、その多くがどこかインチキくさいことくらい、本当は日本人がとっくに気がついていなくてはいけない。それはたいていベストセラーになる。『日本人のしきたり』とか『日本のこころ』といったたぐいの本でも同じこと、遅ればせでもいいから、気がつきなさい。

では、最後にアーサー・ビナードが全身でぶつかっている「日本」の一例を紹介しておこう。それは、「火鉢」と「七輪」(七厘)の差はどこにあるかという問題だ。どうやら、いまなおこの問題に深入りしているようだ。しかし、このちがいの「あわい」にたゆたいつづること、これがアーサー・ビナードの「家」なのだ。結構、結構。